Основные направления организации проектной деятельности как действенного механизма формирования профессиональных компетенций и повышения качества профессиональной подготовки

Автор: Гаранина Р.М.

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Дидактика высшей школы

Статья в выпуске: 5, 2023 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены основные аспекты проектной деятельности студентов как перспективного способа и одновременно условия формирования компетенций. Отмечается, что профессиональная подготовка на основе проектной деятельности позволяет обучающимся развивать самостоятельность мышления, познавательные навыки, вырабатывать инновационные подходы к решению организационных и управленческих проблем. Обоснован выбор методологических подходов и методов, которые позволили продолжить изучение феномена проектной деятельности. Описаны возможности совершенствования наработок передовых педагогических коллективов, дополнения новыми креативными элементами идей проектной деятельности. Сделаны выводы о важности достигаемых в процессе проектной деятельности образовательных результатов, значимости как индивидуального вклада студента, так и сотрудничества преподавателей и обучающихся.

Проектный метод, проектная деятельность студентов вуза, инновационная деятельность высшего учебного заведения, кейс-метод

Короткий адрес: https://sciup.org/148328164

IDR: 148328164 | УДК: 378.4 | DOI: 10.18137/RNU.HET.23.05.P.048

Текст научной статьи Основные направления организации проектной деятельности как действенного механизма формирования профессиональных компетенций и повышения качества профессиональной подготовки

идеи для успешных технологических стартапов» [3, с. 4].

Совместная проектная научнообразовательная деятельность преподавателей и студентов организуется в едином образовательном пространстве вуза, в котором будущие выпускники выполняют определенные обязанности в рамках своей ролевой функции (лидер, участник), учатся генерировать идеи, предлагать нечто новое, пробуют себя в новых условиях, сами создают интеллектуальный продукт. При этом обучающиеся чувствуют себя причастными к общему, нестандартному делу, у них проявляются и развиваются лидерские личностные качества Не все из них станут лидерами в своей профессии, но полученные навыки непременно пригодятся в процессе выполнения самостоятельной трудовой деятельности в части самоуправления и самореализации. В рамках проектной деятельности процесс самореализации происходит посредством воплощения проектного замыс-ла,его осуществления и презентации на учебно-исследовательских соревнованиях, конкурсах, питч-сессиях и научных студенческих конференциях.

Прообразом метода проектов можно считать педагогическую теорию Д. Дьюи, которую сам автор назвал «инструментальной педагогикой». Согласно теории инструментализма Д. Дьюи, воспитание и обучение происходят в процессе выполнения практических задач, посредством которых учащиеся подготавливаются к самостоятельной жизни в обществе и учатся применять приобретенные знания и умения в практической действительности в новых для себя ситуа- циях. Дьюи был уверен в том, что «школа – не подготовка к жизни, а сама жизнь» [2].

Автором термина «метод проектов» является Д. Снедзен, заведовавший отделом воспитания сельскохозяйственных школ в США и впервые предложивший его в 908 году. У.Х. Килпатрик, американский преподаватель и последователь Д. Дьюи, в 9 8 году опубликовал книгу «Метод проектов», в которой сформулировал определение этого понятия, изложил концепцию метода и разработал классификацию проектов [ 3]. Затем метод получил массовое распространение и применялся в образовательной практике во многих стран мира. Некоторые идеи У.Х. Килпатрика, например, о зависимости эффективности обучения от тщательного планирования, о накоплении личностного опыта учащимися были разработаны более подробно и не утратили своей актуальности до сегодняшнего дня

В 20-е годы ХХ века метод проектов, как способ установления взаимосвязи между приобретаемыми знаниями и умениями для решения практических задач, рассматривали А.С. Макаренко, В.Н. Росинский, С.Т. Шацкий С.Т. Шацкий, работая над проблемой создания условий для развития ученика и его разносторонней трудовой деятельности, более других приблизился к методу проектного обучения, модифицировав существовавшие наработки в соответствии с условиями советской школы [8]. Однако к 40-м годам метод проектов как способ обучения исчез из практики преподавания по разным причинам (отсутствие подготовленных преподавателей, специальной литературы, методики обучения и др.). С 80-х годов прошлого века ситуация постепенно начала меняться, и в настоящее время метод проектов признается одним из эффективных интерактивных методов обучения и перспективным интеллектуальным видом деятельности.

Вопросы организации проектной деятельности студента и управления ею широко обсуждаются в трудах отечественных и зарубежных ученых. Н.О. Яковлева пишет, что проектную деятельность можно считать эффективной, если для ее выполнения не требуются дополнительные ресурсы, а сам проект может применяться на практике [ 0]. Е.С. Полат отмечает, что «вместе учиться не только легче и интереснее,но и значительно эффективнее» [5]. Некоторые авторы считают, что проектная деятельность направлена не только на совершенствование компетенций, но и на применение этих компетенций на практике [9].

Т.И. Закирова рассматривает проектную деятельность как «метод формирования компетенций студентов вузов (общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных в различных видах деятельности), необходимых для дальнейшего трудоустройства выпускников» [4, с. 326]. «Проектная деятельность проводится с использованием инновационных методов активного обучения, призвана способствовать формированию навыков самостоятельного поиска, анализа информации» [7, с. 54] В сборнике «Проектное обучение: практики внедрения в университетах» описывается «ключевой принцип проектного обучения – ориентация на практическое решение проблем» [3, с. 59]. В.В. Решетка отмечает, что «проектный метод позволяет найти практическое применение знаниям студентов уже в ходе обучения, поскольку при этом создаются условия для самостоятельного формулирования проблемы, цели исследования, способов ее достижения, поиска и анализа информации» [6, с. 84].

Ш. Алинк и Х. Ванден Берг выделяют «характеристики, которыми должен обладать проектный метод» [ ], например, открытость, междисциплинарность и реалистичность. Использование проектного метода повышает роль обу- чающихся и степень их участия в образовательном процессе, положительно влияет на его результаты [ 2, с. 59].

Л.Н. Боронина полагает, что проектирование «универсально как в экстенсивном (объектном), так и в интенсивном (инструментальном) смысле, и сегодня современные проектные технологии с успехом применяются для решения проблем в отраслях промышленного производства, строительстве, архитектурном и банковском деле, дизайнерской деятельности, политике, культуре, образовании и социальной сфере» [ , с. 8].

В нашем теоретическом исследовании по теме «Вопросы организации проектной деятельности студентов» мы руководствовались методологическими подходами и методами, которые позволили нам продолжить изучение феномена проектной деятельности, исходя из условий, в которых реализовывался проект, а также конкретной цели – изучение теоретических аспектов организации и управления проектной деятельностью студентов-первокурсников Важной задачей нашего исследования мы считаем поиск путей формирования и развития ключевых компетенций и навыков, которыми студент сможет руководствоваться в своей будущей профессиональной деятельности.

С целью обеспечения достоверности экспериментальных данных мы использовали комплекс методов:

-

• теоретические – метод сравнительного анализа и системно-комплексный метод обобщения полученных данных;

-

• практические – опрос, целенаправленное систематическое комплексное наблюдение за развитием познавательной активности и познавательной самостоятельности студентов, выявление уровня сфор-мированности основных умений, как критериев результативности проектной деятельности (достижение ее исходной цели, реали-

- ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ДЕЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

зация основных принципов – целостности и системности, проблемности и осмысленности, полнота и результативность решения задач, востребованность проектного продукта).

В качестве одного из методологических подходов мы применили системный подход, что позволило нам рассматривать проектную деятельность как единое целостное множество взаимосвязанных элементов, обусловливающих создание и реализацию проекта; обосновывать необходимость обучения с использованием метода проектов, поскольку появляется возможность комплексного изучения и оценки личностных качеств студентов.

Применение деятельностного подхода предусматривает трактование проектной деятельности каждого участника как действенного механизма формирования профессиональных компетенций и повышения качества профессиональной подготовки, преобразующего действительность, воплощающего воображаемую концепцию, возникшую идею в нечто реальное, осязаемое. Деятельностный подход позволяет организовать процесс работы над проектом и его реализацию таким образом, чтобы деятельность каждого участника была максимально активной, осмысленной, познавательной, самостоятельной и продуктивной.

Важным условием изучения действенности проектного метода мы считаем комплексный подход, применение которого позволяет учитывать особенности внешней и внутренней околопроектной среды, решать задачи мониторинга и анализа результативности работы проектной команды, а также определять неизбежные узловые проблемы, требующие комплексного исследования. Посредством практических методов исследования мы смогли установить взаимосвязь между влиянием проектной деятельности на обучающегося (объект педагогического исследо- вания), на развитие его компетенций и личностных качеств и полученными результатами.

Цель опросов заключалась в систематизации и обобщении данных о мотивах деятельности, выявлении степени воздействия проектного метода обучения на умение ориентироваться в информационном пространстве, на развитие познавательных способностей обучающихся, их критического мышления, на качество познавательной активности и познавательной самостоятельности, умение применять полученные знания в практической деятельности.

Всего исследованием было охвачено 32 студента I курса института клинической медицины и института педиатрии Самарского государственного медицинского университета в возрасте 8– 9лет.

Самостоятельную работу студентов в рамках проектной деятельности можно считать важным «механизмом вовлечения студентов и преподавателей в совместную проектную деятельность» [3], которая приобретает характер сотрудничества и сотворчества и реализуется в рамках образовательных программ с учетом междисциплинарного подхода.

Самостоятельная работа в рамках проектной деятельности организуется и проводится в отличной от традиционного занятия форме: сотрудничество и сотворчество с сохранением доступной консультативной помощи руководителя проекта. Процесс взаимодействия и общения студентов –участников проектных команд – и преподавателя организуется в учебных аудиториях, где имеются возможности и условия для проведения совместных организационных мероприятий. Формально проект является частью соответствующего модуля (учебный тематический блок) и реализуется в виде самостоятельной (проектной) работы в пределах общего количества запланированных часов. Основная идея практики проектного обучения заключа- ется в предоставлении студентам необходимой инфраструктуры (рабочие места в вузе, оборудование, компьютеры и др.), составляется график работы над проектом, определяются сроки его реализации, выделяется руководитель проекта из числа преподавателей.

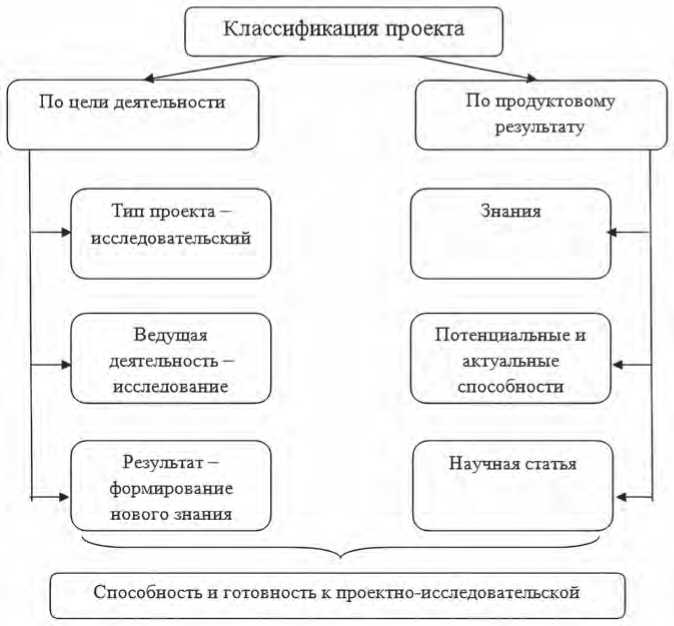

В зависимости от цели ведущей деятельности и продуктового результата мы выделяем оптимальную типологию студенческого проекта (см. Рисунок ).

Работа выстраивается в соответствии с логикой проектного обучения – студенты заранее разрабатывают методологию исследования, проводят предпроектную подготовку (сбор информации, составление эскиза, определение алгоритма последовательных поисковых действий), определяют параметры исследования. Затем они собирают материал, анализируют, обрабатывают, структурируют и оформляют результаты.

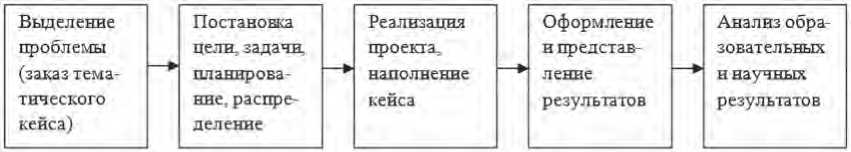

Логика исследования и процесса реализации поставленных целей и задач в студенческом проекте представлена на Рисунке 2.

Основные роли в пределах образовательного проекта могут распределяться по-разному. В нашем проекте студенты выполняли все ролевые функции, кроме функции преподавателя и лаборанта.

В реальной ситуации, как правило, для выполнения проекта численность команды – до трех человек (участники – наиболее активные студенты), стейкхолдеров – не более двух(заказчик – администрация вуза, руководитель структурного подразделения (определяет требования) и пользователи (студенты, на которых проверяется результат), наставник (он же преподаватель-куратор) – профессионал, передающий знания и навыки, и одновременно ключевой руководитель проекта, эксперты – –2 человека (студенты старших курсов, аспиранты), лаборанты-статисты – –2 человека (отвечают за проведение анкетирования, обработку результатов самостоятель-

Рисунок 1. Учебно-исследовательский тип студенческого проекта

Рисунок 2. Цикл жизни студенческого проекта

Рисунок 3. Организационные роли в студенческом проекте * Источник: [3].

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ДЕЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ной работы, графическое оформление статистических данных).

Преподаватель также может выполнять функции менеджера проекта, консультанта, внутреннего эксперта. В некоторых случаях (например, проекты волонтерской деятельности) роль наставника успешно выполняет тьютор из числа студентов старших курсов.

В обязанности руководителя как координатора проектной деятельности (как правило, преподаватель учебной дисциплины) входит: подготовка тематического задания, разработка плана, отбор кандидатов для участия в проекте. Далее следует распределение обязанностей, консультирование и содействие участникам в организации и реализации проекта, презентации его результатов (выступление с докладом на конференции, публикация методических рекомендаций), оценка работы участников (заполнение оценочных листов, журналов), обработка, анализ, обобщение и графическое представление статистических данных (схемы, таблицы, рисунки и другие способы визуализации), оформление отчетной документации по проекту (учебного кейса). Если проект создается в рамках подразделения университета (кафедра, лаборатория, отдел, научно-образовательный центр), то его инициатором может быть как руководитель этого подразделения, так и один из преподавателей.

На стадии отбора участников учитываются такие личностные качества обучающихся как поисковая и познавательная активность, уровень самостоятельности и готовность к решению нестандартных задач, аналитические способности, коммуникабельность и коммуникативность. Отдельные навыки в ряде случаев осваивались в ходе проектов, например, аргументирование своего мнения, навыки публичного выступления, структурирования и оформления презентации, навыки графического дизайна и др. Для большинства студентов участие в проекте становится не только источником получения дополнительных знаний и навыков, но и первым опытом работы в актуальных учебных исследованиях, взаимодействия со студентами старших курсов, погружения в профессиональную среду (работа в исследовательской лаборатории, экскурсия в клинические лаборатории).

Планируемые образовательные результаты, достигнутые студентами – участниками проектной деятельности, можно разделить на две основные группы:

-

• приобретение, освоение, закрепление или развитие профессионально значимых компетенций;

-

• развитие личностных компетенций, приобретение опыта самоорганизации, самоконтроля, самореализации и самопрезентации.

Проектная деятельность оригинальна и исключительна, так как сочетает в себе уникальные процессы и результат, отличается высокой познавательной активностью участников, позволяет студенту приобрести опыт творческой реализации своих способностей, дает возможность углубления знаний в рамках образовательной программы. Например, обучающийся приобретает такие практические навыки, как:

-

• решение реальных задач с профессиональным содержанием (например, приготовление и разведение растворов лекарственных препаратов);

-

• исследование, проектирование, составление учебного кейса – процессов, которые реализуются в настоящем времени;

-

• работа в команде, межличностное взаимодействие;

-

• тайм-менеджмент;

-

• выбор вида проектного продукта и формы его презентации;

-

• создание научного труда (например, статьи).

При внедрении модели проектной деятельности в образовательный модуль необходимо учитывать риски, связанные с противодей- ствием руководителей образовательных программ, отсутствием у некоторых преподавателей готовности к работе в рамках проектной деятельности, непониманием роли руководителя (наставника) проекта.

Минимизация и успешное нивелирование рисков с целью закрепления положительного проектного опыта обеспечиваются гибкостью и адаптивностью образовательных программ, готовностью преподавателей к инновационной деятельности, их мобильностью.

Эффективная деятельность проектной команды находится в прямой зависимости от навыков коммуникации участников, атмосферы психологического комфорта, оптимальных межличностных взаимодействий, умения выстраивать отношения. Если отбор студентов для участия в проекте сделан правильно (учтены уровни способностей, знаний и навыков членов команды, устранены возможности личностных трений, рационально распределены роли, взаимодействие носит конструктивный характер и направлено на решение основной задачи), то проблем коммуникативного характера, как правило, не возникает.

В процессе работы над проектом возможна как коллективная деятельность (как правило, это взаимодействие внутри команды, наличие лидера), где каждый участник вносит индивидуальный вклад в достижение цели, так и сотрудничество, представляющее собой равноправное партнерство (отсутствие лидера): совместная работа, генерирование полезных идей, их согласование, достижение общей цели. Возможности сотрудничества намного шире, так как оно предполагает взаимодействие между участниками проекта внутри команды и внешнее взаимодействие, например, с другими подразделениями университета, различными лабораториями, центрами, другими вузами.

Системное внедрение проектного обучения в вузе влечет за собой повышение трудоемкости образовательного процесса для преподавателей, необходимость изменения в их мышлении, постепенный отказ от привычной ментальной конструкции. Далеко не все преподаватели, привыкшие к традиционным формам обучения, го- товы к таким радикальным изменениям, кардинальной смене деятельности, и это тоже вызывает определенные организационные и психологические затруднения. В этом случае стимулирование деятельности преподавателя в новых для него условиях может быть достигнуто разными способами: направление педагогических работников на тематические курсы повышения квалификации, увеличение продуктивности работы посредством формирования проектных команд с участием нескольких преподавателей с изданием соответствующего приказа, продуманная система материального поощрения деятельности преподавателей.

Список литературы Основные направления организации проектной деятельности как действенного механизма формирования профессиональных компетенций и повышения качества профессиональной подготовки

- Боронина Л.Н., Сенук З.В. Основы управления проектами: учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2016. 134 с.

- Дьюи Дж. Школы будущего; пер. с англ. Р. Ландсберг, с предисл. автора и И. Горбунова-Посадова. Берлин: Гос. изд-во РСФСР, 1922. 152 с.

- Евстратова Е.А., Исаева Н.В., Лешуков О.В. Проектное обучение: практики внедрения в университетах. М.: ИД Высшей школы экономики, 2018. 150 с.

- Закирова Т.И. Проектная деятельность студентов как метод формирования компетенций студентов вузов // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 5. С. 326–232.

- Полат Е.С. Как рождается проект. М.: Педагогика,1995. 233 с.

- Решетка В.В. Проектный метод обучения как средство реализации практико-ориентированной технологии // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2013. № 2 (10). С. 83–86.

- Сафонова К.И., Подольский С.В. Проектная деятельность студентов в вузе: принципы отбора проектов и критерии формирования проектных групп // Общество: социология, психология, педагогика. 2017. № 9. С. 52–61.

- Шацкий С.Т. Педагогические сочинения. Т. 1. М.: АПН, 1962. 503 с.

- Шкунова А.А., Плешанов К.А. Организация проектной деятельности студентов в вузе: результаты научного исследования и перспективы развития // Вестник Мининского университета. 2017. № 4 (21). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-proektnoy-deyatelnosti-studentov-v-vuze-rezultaty-nauchnogo-issledovaniyai-perspektivy-razvitiya. (дата обращения: 13.07.2023).

- Яковлева Н.О. Педагогическое проектирование инновационных образовательных систем. Челябинск: Изд-во Челябинского гуманитарного ин-та, 2008. 279 с.

- Alink Ch.O., Berg H. van den. Project-Led Education (PLE). University of Twente. 2013. URL: https://www.utwente.nl/en/ces/celt/publications/20130820-ple-fi nal.pdf. (дата обращения: 15.06.2023).

- Engaging Students in Learning: Findings from a Study of Project-Led Education / S. Fernandes, D. Mesquita, M.A. Flores, R. Lima. European Journal of Engineering Education. 2014. 39(1). P. 55–67. URL: https://scholar.google.com.ni/citations?user=I4XJ-nIAAAAJ&hl=ru (дата обращения: 21.09.2023).

- Kilpatrick W.H. The Project Method. Teachers College Record. 1918. 2.19. P. 319–334.