Основные приемы моделирования и декорирования палеолитической антропоморфной скульптуры с памятника Мальта (Восточная Сибирь)

Автор: Лбова Л.В., Волков П.В., Бочарова Е.Н., Ковалев В.С., Хайкунова Н.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Искусство каменного века и эпохи палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты микроскопического анализа образцов антропоморфной скульптуры с известного сибирского верхнепалеолитического памятника Мальта. Основная, «классическая» коллекция была получена при раскопках под руководством М.М. Герасимова в 1928-1958 гг. Исследования памятника в последние годы иркутскими археологами под руководством Г.И. Медведева актуализировали проблемы возраста, микростратиграфии, культурной дифференциации комплекса. Предлагаемые результаты микроскопического анализа антропоморфных фигурок коллекции, полученной в период «Герасимовского цикла» исследования, позволяют выявить технологическую последовательность, основные способы формообразования и декорирования антропоморфной пластики Мальты. Определены технологические этапы формирования изделия: обработка исходного бивня, заготовка скульптуры с выделением основных элементов, детализация и декорирование. Для каждой стадии определен стандартный набор использовавшихся орудий. Особое внимание в статье уделено элементам декорирования изделия: орнаментации, гравировке, детализации одежды и аксессуаров, раскрашиванию. Отмечены закономерность в использовании определенного набора орудий (строгального ножа, скобеля, резчика, резца, провертки) и характерный стандарт их применения на каждой технологической стадии. Декорирование предметов производилось в пределах устойчивого технологического канона: типичные элементы орнамента, их сочетание, определенная зона орнаментации. Одним из интереснейших фактов дополнительного декорирования антропоморфной скульптуры Мальты является нанесение на некоторые предметы пигментов (алого, зеленого и голубого/синего), следы которых были выявлены в результате проведенного исследования.

Антропоморфная скульптура, технология обработки бивня, мальта

Короткий адрес: https://sciup.org/145145824

IDR: 145145824 | УДК: 7.031.1+903.08 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.3.048-055

Текст научной статьи Основные приемы моделирования и декорирования палеолитической антропоморфной скульптуры с памятника Мальта (Восточная Сибирь)

В археологической литературе однозначно признается многофункциональность предметов палеолитической пластики, многообразие возможной интерпретации функции предметов, их семантики, подходов к атрибуции изделий [Абрамова, 1960; 1966, с. 195–199; Герасимов, 1958; Демещенко, 2008; Ларичев, 1999, с. 148–160, 180–196; Лбова, 2014а; Липнина, 2008; Окладников, 1960; Фролов, 1987; Сonroy, 1993, p. 180–196; Marshack, 1991; и др.]. Сибирская палеолитическая антропоморфная скульптура (в т.ч. фрагменты и заготовки) представлена как серийными, так и единичными находками с ключевых памятников верхнего палеолита Северной Евразии (Мальта, Буреть, Красный Яр, Лиственка, Шестаково, Янский комплекс и др.) [Абрамова, 1966, с. 195–200; Окладников, 1960; Акимова, 2002; Деревянко и др., 2003, с. 66–71; Pitulko et al., 2004; и др.].

Технологически, морфологически, функционально и стилистически в мальтинской «классической» коллекции изделий из бивня, кости, рога и поделочного камня выделены различные группы предметов, принятые за «условно одновременный ансамбль» [Каменный век…, 2001, с. 67]. Антропоморфная пластика представляет собой наиболее полноценное собрание (ок. 40 ед.*). Скульптура Бурети (5 ед.) в целом укладывается в тот же стилистический канон с соблюдением характерных поз и элементов мальтинской традиции [Окладников, 1960].

Использование возможностей микроскопического анализа и современных цифровых технологий в исследовании формообразования, детализации и декориро- вания антропоморфной скульптуры Мальты позволяет на новом методическом уровне оценить известные материалы. Нами изучено 29 предметов, отнесенных к этой категории (включая заготовки и фрагменты), из «классической» коллекции (хранятся в собраниях Государственного Эрмитажа и Государственного исторического музея).

Рассматривая технологию (различные технические приемы, инструменты, свойства материала, мастерство автора) как форму культурной специфики, мы намеренно отграничиваем технологическое направление исследований от характеристик символического содержания, интерпретационных построений и реконструкции моделей мировоззрения, которым уделено немало внимания в литературе.

Методы исследования

Методика технологического и трасологического анализа коллекции Мальты базировалась на опыте исследовательской школы С.А. Семенова [1957]. Для сравнения были привлечены материалы базы данных экспериментальных трасологических эталонов Института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск, Россия). При описании технологических приемов и использованного инструментария применялась терминология, разработанная на основе экспериментально-трасологических и технологических исследований [Волков, 2013, с. 94–154; Lbova, Volkov, 2016]. Исследования археологических и экспериментальных образцов проводились с использованием бинокулярного микроскопа и цифровой камеры Altami, результаты фиксировались макрофотосъемкой с увеличением в 7, 15, 20, 25 раз.

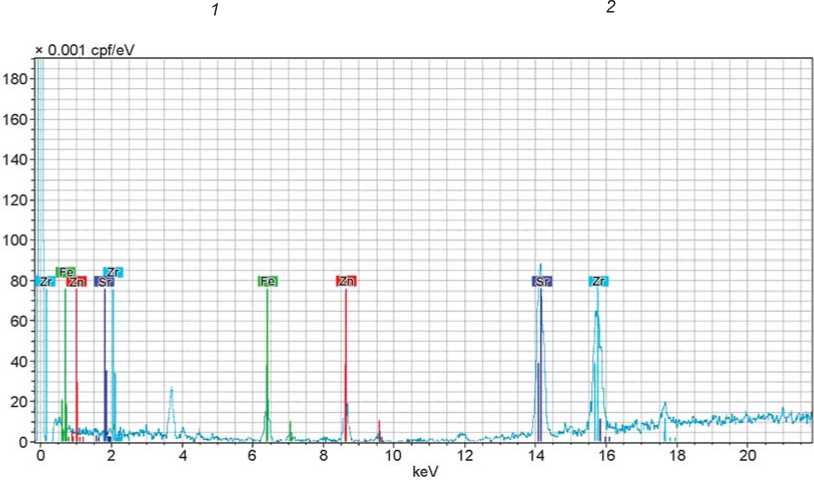

Кроме технологических следов и следов утилизации с помощью микроскопа были выявлены различные пигменты на поверхно сти скульптур. Их предварительный анализ проводился с использованием микрорентгенофлуоресцентного спектрометра

BRUKER M1 Mistral, которым располагает ГИМ. Это неинвазивный (неразрушающий) метод, не требующий пробоподготовки исследуемого материала. Данная система может анализировать химические элементы, что позволяет определять состав различных образцов, включая многослойные структуры и композитные материалы. Микрофокусная трубка спектрометра M1 Mistral фокусирует рентгеновский пучок в пятно размером до 100 мкм, в зависимости от настроек коллиматора, а видеомикроскоп гарантирует точность измерения строго в выбранной точке пробы. Спектрометр обеспечивает низкие пределы обнаружения элементов вплоть до 0,01 %. Такие детекторы, система цифровой обработки импульсов, оптимизированная геометрия системы обеспечивают максимальную квантовую эффективность, а также быстрое выполнение анализа и получение точной информации об элементном составе материала. В статье приведены предварительные результаты изучения трех видов пигмента, полученные при настройке коллиматора 0,4 мм; время анализа 180 сек.

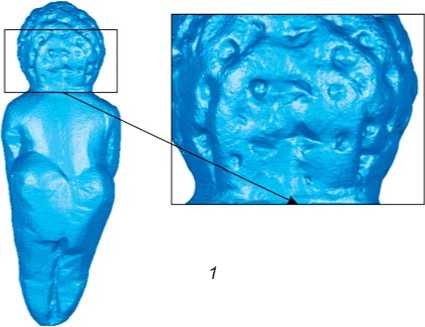

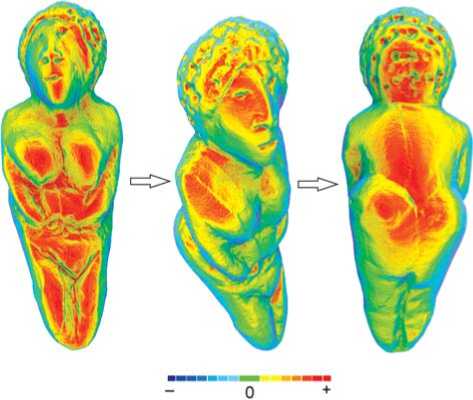

Основным методом создания 3D-моделей была выбрана фотограмметрия. Для получения объемного изображения делается серия фотоснимков объекта с различных ракурсов, при этом они должны перекрывать друг друга минимум на 30 % и охватывать весь объект, далее фотографии при помощи специализированного программного обеспечения преобразуются в 3D-модель. Для автоматизации процесса фотосъемки использовался электромеханический поворотный стол под управлением контроллера, который также управлял затвором фотоаппарата. Каждый объект фотографировался с шагом 5° в два, иногда три прохода, так, чтобы не оставлять «мертвые зоны» (не отснятые зоны объекта). На поворотном столе был закреплен цветной паттерн с клетками известного размера, для того чтобы после сборки модели можно было восстановить правильные цвета текстуры и автоматически соотнести размеры модели и исходного объекта. Для обработки снимков и создания объемного изображения использовалось программное обеспечение Agisoft Photoscan и Geomagic Studio. Кроме широких презентационных возможностей, 3D-модели объектов позволяют осуществлять дистанционную работу с артефактами, а также изготавливать высокоточные копии.

Материалы и их обсуждение

С позиций технологического анализа классификация обработанной нами совокупной коллекции антропоморфной пластики представляется следующей:

-

1) заготовки – бруски бивня, предварительно подготовленные, с профилированными или намеченными головками, плечами, бедрами (6 ед.);

-

2) готовые изделия, включая фрагментированные (19 ед.):

– профилированные, с выделенными рельефом деталями тела (орнаментированные и неорнаменти-рованные),

– слабопрофилированные (с выделенной головкой и моделированием деталей гравировкой),

– плоские (орнаментированные и неорнаменти-рованные),

– фрагменты антропоморфной скульптуры;

-

3) детали скульптуры (головки) как самостоятельно существующие предметы (4 ед.) [Лбова, Волков, 2015].

В качестве заготовок антропоморфных фигурок использовались удлиненные фрагменты бивня мамонта (стержни, бруски и щепки). Анализ параметров основной группы скульптуры и заготовок показал правильность выделения кластеров. Категории «заготовки» и «готовые изделия» практически идентичны по параметрам в трех основных группах – малой (3–5 см), средней (6–8 см) и удлиненной (10 см и более) скульптуры. Выделенная категория «головки» в общей статистике параметров не учитывалась, но во всех случаях размеры голов (более 3 см) предполагают довольно крупные (более 10 см) антропоморфные изображения, остальная часть которых, возможно, была выполнена из другого материала.

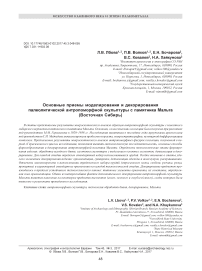

Судя по нескольким заготовкам, характеру оформления верхних и нижних элементов скульптур, можно предположить, что изначально продольно расщепленный бивень мамонта фрагментировался на заготовки задуманной длины с помощью строгального ножа (рис. 1, 1, б ), использовавшегося в отдельных случаях как пила (рис. 1, 1, г ). Плоскости изделий или отдельные детали обрабатывались в основном двумя инструментами – строгальным ножом (рис. 1, 1, в ; 2, г ) и резцом (рис. 1, 1, а ). Доводка поверхности до желаемой конфигурации рельефа производилась резцом с относительно широким рабочим краем (рис. 1, 1, а ) и скобелем (рис. 1, 2, а ). Орнаментация и детализация изделий выполнялась большей частью резцом, ножом или резчиком (рис. 1, 3 ). Резцом обрабатывалась поверхность, имитирующая мех, элементы одежды, волосы или аксессуары (рис. 1, 3, б, в ). В отдельных случаях, когда детали оформлялись линиями в виде относительно глубоких каналов (руки, ноги, лоно, грудь), их прорезали ножом и дорабатывали резчиком (рис. 1, 3, а ). Сверление производилось проверткой (рис. 1, 3, г ).

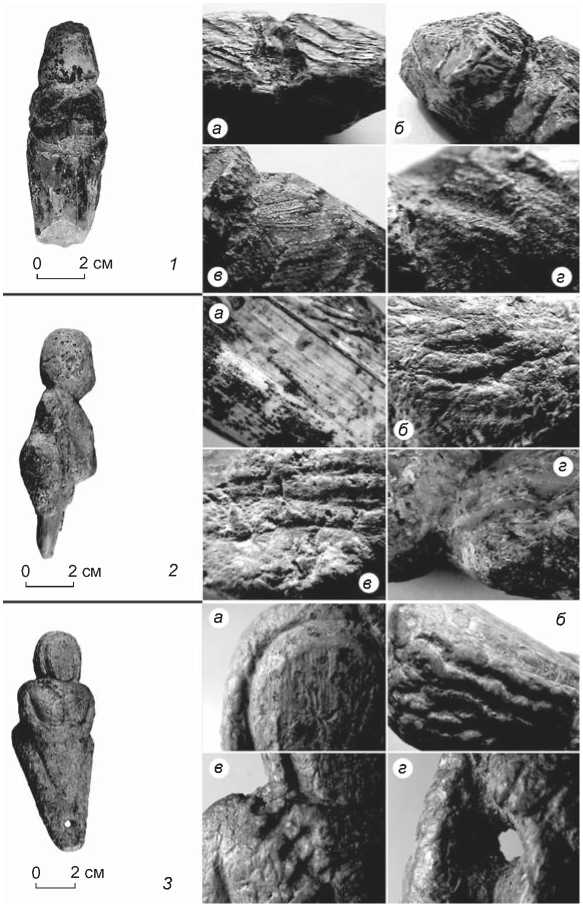

Орнаментация части или всего изделия носит характер устойчиво повторяющихся элементов. Преобладает декорирование только головок фигур (в 11 случаях). В семи случаях полностью декорировано туловище (за исключением одной скульптурки, все относятся к группе малых форм). Дополнительная орнаментация лунками или параллельными линиями, выделяющая элементы одежды или аксессуара (край парки, перевязь, пояски, браслеты), отмечена на трех предметах (рис. 2).

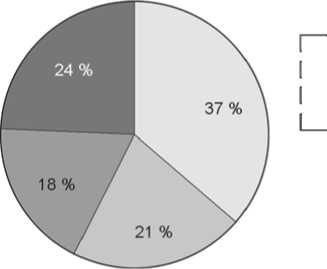

Для декорирования антропоморфной скульптуры использовались различные комбинации четырех базовых графических элементов: ямок, линий, полулунных изображений, «волн» или ломанных линий (рис. 3) [Лбова, 2014б].

-

1. Простой орнамент из параллельных ритмичных линий, выполненных ножом. При стержневидной заготовке они иногда имеют кольцеобразный характер или характер ломанной линии (рис. 3, 1 ). Такой орнамент наблюдается в основном на детских антропоморфных фигурках (ГЭ, 370/753, 759; ГИМ, 1820/207, 1822/629).

-

2. Орнаментация округлыми углублениями («ямочный» орнамент). В композиционном и технологическом отношении он более сложный: ямки организованы, как правило, в круг или спираль, редко в линию. Технология такой орнаментации предусматривает предварительную разметку поверхности (круг или спираль), на которой резцом намечали точки углублений, а затем делали неглубокие ямки неправильной формы проверткой или резцом. Элементы расположены примерно на одинаковом расстоянии друг от друга (рис. 3, 2, 3 ). Такой орнамент покрывает головки скульптур, имитируя прически (ГИМ, 1820/209, 506) или меховой декор шапочки (ГЭ, 370/748, 755).

-

3. Полулунный, или С-образный орнамент. В технологическом отношении выделяются глубокий, выполненный резчиком (рис. 3, 4 ), и неглубокий, легкий, выполненный резцом. Такой орнамент покрывает объемные формы, всю поверхность изделия, но преобладает в оформлении головок скульптур (ГИМ, 1820/206, 208; ГЭ, 370/748, 752).

-

4. Зигзагообразный орнамент. Он обычно выполнялся резцом (рис. 3, 5 ). Как его разновидность, более плавный, волнообразный орнамент дорабатывался резчиком поверх следов работы резца (рис. 3, 6 ). Такой декор характерен в основном для головок скульптур (ГЭ, 370/743, 746, 766).

Элементы одежды, обуви и аксессуаров (сумки, пояса, украшения, перевязи) представляют особый интерес. А.К. Фи-

Рис. 1. Стадии формообразования скульптуры и следы использованных инструментов.

1 - первая стадия: а - следы резца, б, в - строгального ножа, г - ножа, использованного в качестве пилы (ГЭ, 370/760); 2 - вторая стадия: а - следы скобеля, б -резца, в - резчика, г - строгального ножа (ГИМ, 1822/622); 3 - третья, завершающая стадия: а - следы резчика и строгального ножа, б - резца и резчика, в - резца, г - провертки (ГИМ 1820/208).

Рис. 2. Соотноше-ние зон орнаментации на антропоморфных скульптурах.

а - головка; б - туловище; в - детали; г - без орнамента.

■ □□□

Рис. 3. Варианты орнаментации и следы использованных орудий.

1 - вариант 1, следы ножа (ГЭ, 370/753); 2 , 3 - вариант 2, следы провертки и резца (ГИМ, 1820/506, 209); 4 - вариант 3, следы резца (ГЭ, 370/752); 5 , 6 - вариант 4, следы резца и резчика (ГЭ, 370/743, 766).

липпов считал, что в коллекции Мальты есть скульптура в одежде и без таковой, при этом фигурки «без одежды» впоследствии раскрашивались либо одевались, как куклы [2005, с. 122]. Типы одежды определены нами как камлеи (ГЭ, 370/748) и меховые комбинезоны, или керкеры (одежда для детей и женщин у коряков) [Лбова, 2014а]. Следует отметить, что в коллекции комбинезоны больше характерны для миниатюрных скульптурок (ГЭ, 370/752-754, 757, 759; ГИМ, 1820/206, 1822/629). Поверхность декорировалась двумя основными способами: полулунными вырезами резчиком или поперечными кольцевыми резными линиями, выполненными ножом (рис. 3, 1 , 4 ).

Особый интерес вызывает оформление головок фигур. В формате дискуссии об изображении прически или головного убора на антропоморфных объемных скульптурах палеолитического времени [Абрамова, 1960; Гвоздовер, 1985; Соффер, Адовазио, Хайлэнд, 2000] можно констатировать, что в анализируемой части мальтинской коллекции мы наблюдаем вариации как головных уборов (шлемы, шапочки, капюшоны), так и причесок [Лбова, 2014а]. Выявлено и их сочетание (например, скульптура ГЭ, 370/751) [Лбова, Волков, 2015]. Нижняя часть практически всех завершенных скульптур (не покрытых сплошным орнаментом) имеет технологические следы строгания в целях формообразования.

Только в трех случаях мы можем говорить о выделенной графически - неглубокими линиями спереди и сзади в зоне колен - обуви, по высоте напоминающей торбаса. Большая часть дистальных концов фигурок обломана, в некоторых сделаны отверстия для крепления.

В иконографии палеолитической скульптуры Европы и Русской равнины такие элементы, как пояса, перевязи, шнурки, графически четко выражены, их интерпретация однозначна, различия наблюдаются только в определениях материала аксессуаров (кожаные плетеные ремешки, мех, раковины, ткань и др.) [Абрамова, 1960; Гвоздовер, 1985; Соффер, Адовазио, Хайлэнд, 2000; и др.]. При макроскопическом обследовании мальтинской коллекции нами выделено шесть таких сюжетов [Лбова, 2014а]. Пояса определяются довольно четко, переданы резными тонкими линиями как на передней, так и на задней части статуэток. В одном случае пояс выделен регулярными ямками. Различаются узкие пояски веревочного типа или широкие, выполненные параллельными линиями «ремни». На одной скульптуре (ГЭ, 370/748 или статуэтка № 1 1956 г. по: [Абрамова, 1960]) на левой руке выше локтя видны две поперечные линии (браслет?). В другом случае (например, ГИМ, 1820/208) отмечены плечевые браслеты, выраженные рельефно, выпуклым валиком, и перевязь через плечо (см. рис. 1,3, в). Именно в такой позиции (графически по центру плеча) известны браслеты и перевязи (в т.ч. в виде кожаных ремешков, бечевы из сухожилий с подвешенными бусинками, иными предметами), которые носят на голое тело [Богораз, 1991, с. 189-192; Лбова, 2014а]. Необходимо отметить, что в коллекциях Мальты имеются как фрагменты, так и целые объемные браслеты из богхеда или бивня, а также узкие браслеты из тонких скрученных бивневых пластин.

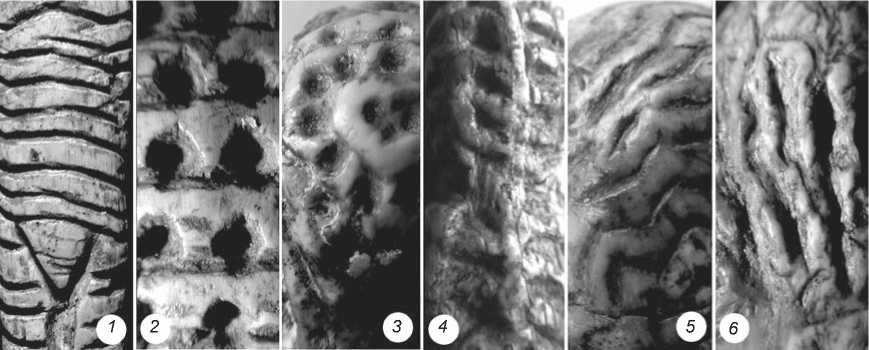

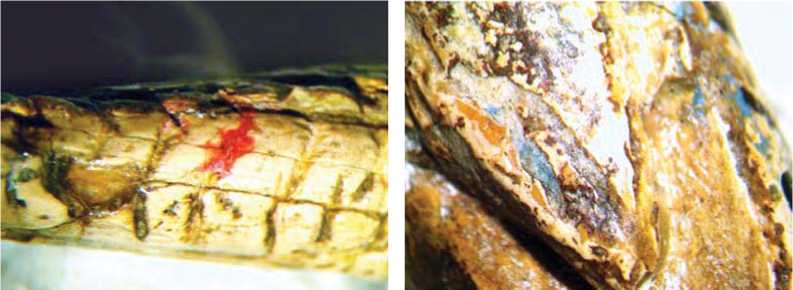

Наиболее интересным открытием при исследовании мальтинской коллекции ГИМ в 2016 г. стало выявление красного, зеленого и голубого пигментов на некоторых скульптурах (рис. 4). На данном этапе возможна только предварительная характеристика их состава, полученная с использованием имеющегося в ГИМ оборудования. Алый пигмент, обнаружен-

Рис. 4. Следы алого ( 1 ) и голубого ( 2 ) пигментов на поверхности антропоморфных скульптур (ГИМ, 1822/629; 1957/625) и результаты микрорентгенофлуоресцентного спектрометрического измерения алого пигмента ( 3 ).

ный на двух фигурках (ГИМ, 1820/208, 1822/629), сконцентрирован в зоне лона и в основании головы (рис. 4, 1 ). В его составе имеются железо, стронций, цинк, цирконий (рис. 4, 3 ). Голубой (синий) пигмент выявлен на двух скульптурах (ГИМ, 1820/209, 1957/625) в зоне лона и головы (рис. 4, 2 ). В его составе определены стронций, кальций, железо, цинк, бром. Зеленый пигмент обнаружен в двух случаях (ГИМ, 1820/206, 208), пятна расположены на голове и в районе колен. По составу он близок к голубому пигменту, но содержит хром.

Заключение

Описанию и изучению антропоморфной пластики, как и косторезному искусству палеолитического населения Мальты, уделено до статочно много вни- мания. М.М. Герасимовым, А.П. Окладниковым, З.А. Абрамовой, В.Е. Ларичевым и другими в различной степени рассматривались элементы декорирования скульптуры, орнаментации тела, изображения одежды, головных уборов, украшений. В большинстве случаев исследователи пытались интерпретировать орнаментальные мотивы [Абрамова, 1960; Ларичев, 1999, с. 148–160, 180–196; Соффер, Адовазио, Хайлэнд, 2000; Фролов, 1987; Marshack, 1991; и др.]. В этой ситуации микроскопический анализ предметов из бивня с целью выяснения особенностей технологических приемов, использованного инструментария, техники декорирования и следов утилизации изделий отличается определенной новизной.

Обобщая данные о технологии изготовления мальтинских антропоморфных скульптур из коллекций Эрмитажа и Исторического музея, следует отметить закономерность и характерный стандарт

5 cм

Рис. 5. 3D-модель антропоморфной скульптуры (ГИМ, 1820/209).

1 – детали рельефа скульптуры; 2 – модель рельефа поверхности, полученная в программе Geomagic Studio.

в их формообразовании и декорировании. Обработка бивня на стоянке носила характер относительно стабильного серийного производства. Следует отметить, что при формировании и декорировании изделия в целом применялся устойчивый набор инструментов. Орнаментация и гравировка деталей готовых скульптур производились с использованием строго стандартизированных элементов декора и стилистической композиции.

Отчетливых следов использования скульптурок (подвешивания, крепления) не наблюдается. Отверстия отмечены только на шести фигурках (в пяти случаях имеются повреждения основания ног). Следует отметить слабые следы заполировки («заношенности») на поверхности большинства предметов от контакта с мягким эластичным материалом (кожей или мехом). Можно предположить, что их хранили или но- сили в мешочках (либо надевали на них одежды, как считал А.С. Филиппов); часто держали в руках; использовали в обиходе, привязывая шнурком к меховому или кожаному изделию, и не обязательно к одежде.

Технологический анализ изготовления скульптуры и ее декорирования с помощью трехмерной визуализации дает возможность не только уточнить отдельные аспекты обработки бивня или выявить новые элементы (рис. 5, 1 ), но и определить несколько общих приемов подготовки (разметки) для последующего нанесения орнамента, изменения рельефа поверхности скульптуры (рис. 5, 2 ), основные формы, композиции, ритмику графических элементов, специфичных для мальтинской культуры. В археологическом изучении палеолитического искусства технологическая характеристика контекста памятника, его инвентарного комплекса и орудийного набора в определенной степени позволяет уловить культурные, хронологические и иные различия. Тенденции понимания через «изобразительную культуру» и варианты выражения символической деятельности через связи «предметов искусства» с конкретными группами населения [D’Errico et al., 2003], их различными филогенетическими истоками в последнее время становятся приоритетами исследований в области не только палеоискусства, но дописьменного периода в целом.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-56-16016.

Авторы выражают глубокую благодарность руководству Государственного Эрмитажа и Государственного исторического музея за возможность работы с коллекциями. Большое значение имели консультации и дискуссии с д-ром ист. наук Г.И. Медведевым, канд. ист. наук Е.А. Липниной, д-ром ист. наук В.Е. Ларичевым, канд. ист. наук С.А. Демещенко. Особая признательность сотрудникам ГИМ А.O. Шевцову и С.А. Авдусиной за техническую помощь в исследовании.

Список литературы Основные приемы моделирования и декорирования палеолитической антропоморфной скульптуры с памятника Мальта (Восточная Сибирь)

- Абрамова З. А. Элементы одежды и украшений на скульптурных изображениях человека верхнего палеолита в Европе и Сибири // Палеолит и неолит СССР. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. - Т. 4. - С. 126-149. - (МИА; № 79).

- Абрамова З.А. Изображение человека в палеолитическом искусстве Евразии. - М.; Л.: Наука, 1966. - 222 с.

- Акимова Е.В. Обработка бивня на многослойной палеолитической стоянке Лиственка // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2002. - № 3. - С. 2-11.

- Богораз В.Г. Материальная культура чукчей. - М.: Наука, 1991. - 224 с. - (Этнографическая библиотека).

- Волков П.В. Опыт эксперимента в археологии. - СПб.: Нестор-История, 2013. - 416 с.