Основные проблемы практического управления социально-культурными процессами в китайском обществе: инновации и традиции

Автор: Ли С., Сомкина А.Н.

Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary

Рубрика: Философия

Статья в выпуске: 2 (70), 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Актуальность исследования обусловлена тем фактом, что современное китайское общество переживает ряд стремительных изменений, связанных с экономическим ростом страны, а также урбанизацией, глобализацией и цифровизацией различных сфер жизни. Перед лицом подобных вызовов местные власти полагаются на национальные традиции, которые были заложены в философско-религиозных течениях, таких как конфуцианство и буддизм. Цель статьи заключается в выявлении и анализе проблем, возникающих в процессе управления социально-культурными процессами в современном китайском обществе.

Социально-культурные процессы, управление китайским обществом, китайская цивилизация, китай, инновации, традиции, традиционные философско-религиозные течения, конфуцианство, даосизм, буддизм, легизм

Короткий адрес: https://sciup.org/147251295

IDR: 147251295 | УДК: 354 | DOI: 10.24412/2078-9823.070.025.202502.165-176

Текст научной статьи Основные проблемы практического управления социально-культурными процессами в китайском обществе: инновации и традиции

Актуальность исследования обусловлена тем фактом, что современное китайское общество переживает ряд стремительных изменений, связанных с экономическим ростом страны и, как следствие, урбанизацией и повсеместной цифровизацией. Параллельно происходит активное проникновение западной культуры через СМИ, социальные сети и фильмы, в результате чего молодые люди проникаются гедонистиче- скими настроениями. Перед лицом подобных вызовов местные власти полагаются на национальные традиции, которые были заложены в философско-религиозных течениях, таких как конфуцианство и буддизм.

Обзор литературы

Различные аспекты проблемы исследования были изучены в научных трудах российских и зарубежных авторов: исторический (A. L.Y. Chung, S. Nishijima, K. Stevens), философский (Е. И. Варова, О. Долгих,

Д. В. Николаев), социальный (Е. В. Богаевская, А. А. Стремитская, Хоу Линь), политический (Юй Лань, Ли Сяосюань, С. Ю. Распертова).

Цель статьи заключается в выявлении и анализе проблем, возникающих в процессе управления социально-культурными процессами в современном китайском обществе. Достижение поставленной цели обеспечивается последовательным решением ряда задач:

-

а) описать и сравнить ключевые идеи философско-религиозных течений, оказавших наибольшее влияние на процесс становления китайского общества (конфуцианство, даосизм, буддизм и легизм);

-

б) охарактеризовать положение социальных институтов в Древнем Китае, таких как сельская община и академия Ханьлинь;

-

в) изучить положение Китайской Народной Республики в современные дни;

-

г) представить проблемы, с которыми сталкиваются китайские власти в рамках реализации социокультурной политики.

Материалы и методы

В рамках проведенного исследования был использован комплекс общих и специальных методов научного познания, таких как исторический (в рамках прослеживания влияния существующих философско-религиозных течений на развитие китайского общества), описательный (в контексте представления методов адаптации идей, отраженных в философских доктринах, к реалиям китайского общества) и графический (представление полученной информации при помощи рисунков и таблиц).

Результаты исследования

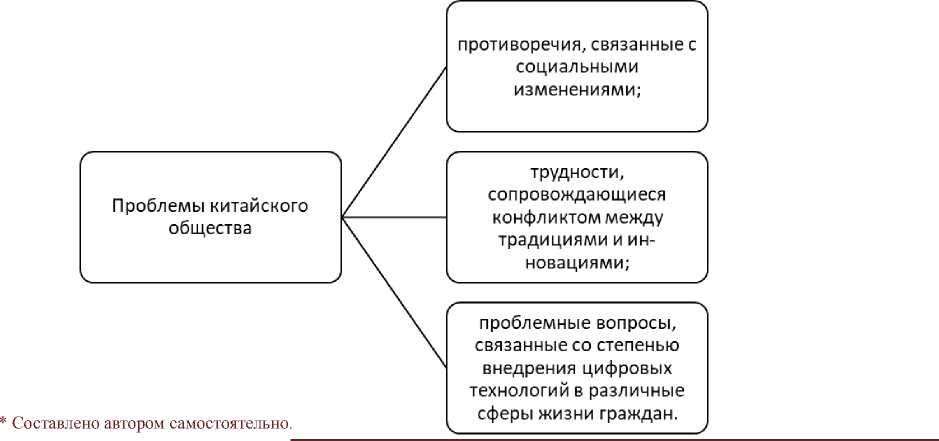

В рамках исследования была представлена типология, в рамках которой проблемы практического управления социальнокультурными процессами в Китае были разделены на несколько видов. Результаты, связанные с изучением сходств и различий идей существующих философско-религи- озных течений, также были отражены в соответствующей таблице.

Обсуждение

Нельзя отрицать, что на протяжении долгих веков именно конфуцианские идеи способствовали достижению стабильного общественного порядка, как отмечает Ли Сяосюань [5, с. 92]. По мнению О. Р. Хал-таевой, концепция укрепления общественного строя основывалась на соблюдении определенных добродетелей, таких как честность и доброта по отношению к окружающим; в противном случае появлялся риск возникновения масштабных военных конфликтов [15, с. 20]. Признавалась важность иерархии, например между отцом и сыновьями, ибо считалось, что взаимоотношения, скорректированные таким образом, направлены на снижение индивидуализма и эгоизма, которые традиционная китайская идеология считает социально опасными, как отмечено в статье О. Долгих [3, с. 105].

По мнению Конфуция, правителем мог быть только благородный человек, т. е. владеющий чувством долга и относящийся ко всему гуманно. С одной стороны, долг рассматривался как внутреннее убеждение в том, что индивид должен действовать в соответствии с определенными моральными принципами, даже если это противоречит его личным желаниям. С другой стороны, гуманность означала скромность, справедливость, сдержанность, бескорыстие, сочувствие чужому горю и т. д. Неудивительно, что такой человек представал в качестве отеческой фигуры в глазах местных жителей.

Обязательства по управлению обществом были возложены на плечи сельских общин, как отмечает А. Л. Рябинин [10, с. 67]. В них входили люди, которые проживали на одной территории и занимались общей деятельностью, будь то посев сельскохозяйственных культур или поклонение божеству. На протяжении тысяч лет в деба- тах о государственных реформах, проводимых в кругах правящей конфуцианской элиты, большое внимание уделялось правилам организации деревенской жизни. Например, в «Рассуждениях о соли и железе» подчеркивается важность сельского хозяйства для государства, поскольку оно гарантирует, что «народ будет простым и честным» и, как следствие, им будет легко управлять [21, р. 589]. Аграрная культура определила основные черты китайской цивилизации, к которым относятся привязанность к родной земле и нежелание путешествовать, неприятие «новшеств», которые, как следствие, тормозили технологическое развитие, желание к воссоединению с природой и т. д.

Интеллектуальные слои общества могли получить образование в академии Ханьлинь [22, с. 232]. Туда принимались конфуцианские ученые, успешно сдавшие дворцовые экзамены на высшую степень – цзиньши. Многие из них впоследствии достигли высших придворных должностей, таких как великий канцлер. В их обязанности входила подготовка проектов императорских указов. Учились там и деятели искусства, такие как Ли Бай (поэт), Янь Шу (каллиграф), Оуян Сю (историк) и др. Это учреждение считалось настолько важным, что северные государства также основали похожие академии: Ляо после 947 г. (в XI в. ее ученые, среди прочего, переводили китайские произведения на киданьский язык) и Си Ся в 1161 г. [20, с. 111].

То же касается и даосизма, зарождение которого связано с личностью Лао-цзы (570-490 гг. до н. э.), выступающего в качестве автора основополагающего текста «Дао дэ цзин». Ключевой категорией рассматриваемого течения является дао. Как отмечают А. А. Стремитская и Хоу Линь, оно подразумевает «невмешательство в естественный порядок вещей» [16, с. 150]. Иными словами, люди должны проживать в абсолютной гармонии с природой. Этого состояния предполагалось достичь посредством медитации, а также путем создания пантеона богов, духов и покровителей. Д. В. Николаев отмечает, что под ним можно также рассматривать универсальную энергию, которая способствовала разделению противоположностей инь и ян (из которых возникли пять элементов – земля, металл, вода, дерево и огонь) [8, с. 528].

По мнению Е. И. Варовой, со временем даосизм стал способствовать формированию морального облика общества, что нашло отражение в создании нормативных правил поведения [2, с. 93]. Роль императора провозглашалась в наблюдении за происходящими событиями. Говоря иначе, он должен позволять идти всему своим чередом, не вмешиваясь в естественные процессы без необходимости. Доказательства того, какие качества считались ценными для правителя, можно найти непосредственно в «Дао дэ цзин»: тот должен уметь контролировать эмоциональные переживания, прислушиваться к воле народа, подстраиваться под меняющиеся обстоятельства. Лао-цзы также весьма критически относится к насилию, считая его предосудительным, поскольку оно всегда плачевно заканчивается для простых людей, которые становятся жертвами угнетения. Другой философ, Чжуан-цзы, был убежден, что каждый человек достигнет счастья только в том случае, если у него будет возможность развиваться в свободной форме, без каких-либо ограничений.

Что касается буддизма, то он пришел в Китай в I в. н. э. из Индии. Его представители верят в спасение человеческой души после смерти, которую ждет потенциальное перерождение. Дальнейшую судьбу определяет карма, т. е. совокупность действий, совершенных в течение всей жизни. В качестве примера для подражания выступал император Ашока, который проводил политику, ориентированную на благо своих подданных: строил приюты для паломников, отменил ритуальные жертвоприношения животных и даже стал вегетарианцем, спонсировал больницы; на территории Китая строились храмы, где проводились медитации и читались сутры. Т. Ф. Марханова добавляет, что подобные места считались образовательными центрами, где активно переводились тексты и писались комментарии к буддийским текстам, чтобы разъяснить их смысл для желающих [6, с. 110].

Буддисты воспринимали индивидуума, будь то обычный человек или правитель, как форму, наполненную божественностью, поэтому не было причин, по которым люди не могли бы быть равны [12].

Последнее течение, которое оказало наибольшее влияние на процесс становления китайского общества, представлено ле-гизмом.

Легисты считали, что большинство людей по своей природе эгоистичны, т. е. всегда будут действовать в собственных интересах, даже если это навредит окружающим. Поэтому они верили, что полагаться на мораль в управлении государством бессмысленно. Единственный способ поддержания общественного порядка кроется в принятии жесткой системы поощрений и штрафов, как отмечают К. С. Сидаш, З. Н. Каландаришвили и А. В. Кандаурова [11, с. 8]. Соблюдать закон обязаны все, в частности верховный государь.

Наиболее выдающимися представителями данного течения являются Шан Ян и Хань Фэй, которые требовали продвижения по службе и вознаграждения государственных чиновников в соответствии с их способностями и заслугами. Благодаря их инициативе такие государства, как Хань и Цинь, превратились в централизованные империи с сильной монархической властью. Это продолжается и по сей день. Так, по мнению О. В. Дубковой и Цун Фэнлин, с 2013 г. верховенство права включено в си- стему базовых ценностей социализма «и с этого времени начинается активное включение данного понятия в национальную лингвокультуру» [17, с. 163].

В таблице представлены сходства и различия между перечисленными религиознофилософскими учениями.

Исходя из данных, представленных в таблице, для буддийских и даосских концепций характерно общее неприятие иерархической системы организации общества. С одной стороны, даосы воспринимали существование государства как нечто противоестественное. Буддисты, с другой стороны, не отвергали и не выражали несогласия с государственной системой, но предпочитали жить относительно независимой жизнью в монастырях.

В противовес легисты стремились обеспечить равенство людей перед законом. В их научных трудах строгая дисциплина была поставлена превыше всего. Концепция легизма обобщена в трудах философа Хань Фэй-цзы, который спорил с конфуцианцами о том, что правление благородного человека возможно только в том случае, если тот существует. Если его нет, то необходимы законы, которые служат поддержанию общественного порядка. Для обеспечения соблюдения писаных законов также необходимы должностные лица, способные толковать их. По мнению философа, мир развивается только через противостояние порядка и хаоса. Причиной путаницы считается человеческая индивидуальность и эгоизм.

Конфуций придерживался иного мнения, стремясь закрепить иерархический порядок в обществе. Поведение каждого человека должно соответствовать повелению небес; в противном случае он потеряет «лицо». Ответственность за нарушение естественного порядка вещей лежала не только на нарушителе, но и на субъекте, стоящем в иерархии выше нарушителя,

Таблица

Сравнение ключевых идей конфуцианства, даосизма, буддизма и легизма⃰ /

Table

Comparison of the key ideas of Confucianism, Taoism, Buddhism, and legalism

|

Критерий сравнения / Comparison criteria |

Конфуцианство / Confucianism |

Даосизм / Taoism |

Легизм / Legalism |

Буддизм / Buddhism |

|

Основные цели человеческого существования / The main goals of human existence |

Стабильность общественного порядка / Stability of public order |

Гармоничное существование с природой / A harmonious existence with nature |

Формирование сильного государства, в основе которого лежат законы / The formation of a strong state based on laws |

Освобождение от страданий / Liberation from suffering |

|

Роль императора / The role of the Emperor |

Выступает в качестве образца для подражания, ибо тот божественный сын / He acts as a role model, because he is the divine son |

Не должен принимать активного участия в происходящих событиях / He should not take an active part in the events that are taking place |

Должен иметь твердую руку, чтобы править при помощи системы поощрений и наказаний / He must have a firm hand to rule with a system of rewards and punishments |

Играет не центральную роль, куда важнее деятельность монахов / It does not play a central role, but the activity of monks is much more important |

|

Социальный порядок / The social order |

Иерархичен, большую роль играет семья как социальный институт / It is hierarchical, and the family plays an important role as a social institution |

Спонтанен, ограничиваются любые формы вмешательства в повседневную жизнь граждан / It is spontaneous, and any form of interference in the daily lives of citizens is limited |

Четко регламентирован, как в законодательных актах / It is clearly regulated, as in legislative acts |

Важную роль играет духовная община / The spiritual community plays an important role |

⃰ Составлено автором самостоятельно.

поскольку как таковой он должен был предотвратить правонарушение в силу своего властного положения. В некоторых случаях также возникала коллективная ответственность. Например, вся деревня отвечала перед законом, если житель совершил тяжкое преступление.

Можно подытожить, что наибольшую роль в процветании китайского общества сыграли идеи конфуцианских деятелей. Об этом свидетельствует тот факт, что прин- ципы сыновьей почтительности, уважения к чужим взглядам, честности, стремления к получению новых знаний по-прежнему имеют ценность для китайцев. Многие ритуалы продолжают реализовываться по сей день. Например, в прошлом в третий день третьего месяца по лунному календарю правители приносили подношения в честь умерших предков. Теперь же празднуется Цинмин Цзе (Чистый и Светлый фестиваль), который отмечается через 106 дней после зимнего солнцестояния. Для этого вся семья собирается на кладбище, чтобы убрать могилы близких. Затем начинается церемония, во время которой зажигаются свечи и веточки, поставленные у могилы. Сжигаются бумажные деньги в надежде, что это принесет процветание умершим предкам. Каждый член семьи, от старшего до младшего, отдает дань уважения усопшему, касаясь земли лбом три раза.

Современный Китай является двигателем мировой экономики, активно инвестируя в инновационные технологии, такие как искусственный интеллект, 5G, возобновляемые источники энергии и биотехнологии. Такого успеха удалось достичь благодаря четкой политике китайского правительства, нацеленной на повсеместное распространение конфуцианских идей. Представители коммунистической партии многократно подчеркивали, что они служат народу, стремясь достичь процветания общества. Си Цзиньпин также использовал термин «ки- тайская мечта» при выступлении на должность. «Китайская мечта» подразумевает процветание китайской нации, проживающей как внутри государства, так и за его пределами. Юй Лань считает, что в данном лозунге можно найти «четкие отсылки к духовному наследию китайской цивилизации» [19, с. 44]. Таких целей можно достичь путем возвышения страны в глобальном пространстве при помощи реализации таких инициатив, как сотрудничество с другими странами при проведении Шелкового пути и дальнейшее развитие Азиатского банка инвестиций. Также планируется построить общество «сяокан шэхуэй» (среднего класса). Речь идет о том, что главной движущей силой экономики станет уже не экспорт, как раньше, а внутреннее потребление. С. Ю. Распертова отмечает, что именно так «Поднебесная будет содействовать процветанию всего мира» [9, с. 108].

Общественный интерес к возрождению национальных традиций также растет. Об

Рисунок. Классификация проблем практического управления социально-культурными процессами в Китае* / Figure. Classification of problems of practical management of socio-cultural processes in China

этом свидетельствуют увеличение количества школ конфуцианской этики по всему миру, популярность йоги, медитации и китайской медицины, появление тематических статей в крупных изданиях, таких как «Жэньминь жибао».

На текущий момент перед китайским правительством стоит ряд проблем, которые требуют незамедлительного разрешения. Они представлены на рисунке.

Некоторые проблемы связаны с масштабными изменениями в китайском обществе ввиду расширения среднего класса, усиления потребительских привычек и роста материализма. В частности, происходит трансформация понимания семейных взаимоотношений. Можно проследить негативное влияние государственной политики «Одна семья – один ребенок», которая была отменена лишь в 2015 г. В частности, наблюдается значительный гендерный дисбаланс: в 2024 г. на 100 женщин приходилось почти 105 мужчин1. Это означает, что некоторые мужчины не имеют возможности вступить в брак, в связи с чем пытаются эмигрировать в другую страну в поисках избранницы. Как отмечает В. В. Богаевская, параллельно снижается рождаемость: девушки все чаще откладывают решение завести детей или вообще отказываются от этой идеи; вместо этого они хотят учиться, строить карьеру и путешествовать по миру [1]. Такое отношение подкрепляется моделями сильных женщин, представляемыми в СМИ (в настоящее время 2/3 миллиардеров мира, самостоятельно заработавших свое состояние, родом из Китая). В интернете процветают феминистские движения (C-fem), хотя они сталкиваются со значительным сопротивлением со стороны мужчин, которые хотят сохранить существующее разделение ролей в обществе.

Поднебесная также является мировым лидером по численности рабочей силы (более 780 млн чел.), но ее человеческие ресурсы постепенно сокращаются. По-прежнему более 68 % граждан находятся в трудоспособном возрасте, и медианный возраст составляет 38 лет (ожидается, что к 2050 г. этот показатель превысит 50 лет). Улучшение системы здравоохранения привело к увеличению средней продолжительности жизни (с 44 лет в 1960 г. до 78 – в 2024 г.), что в сочетании с более низким уровнем рождаемости привело к быстрому старению населения. Китай также не может рассчитывать на мигрантов (в 2020 г. их численность составляла всего 1 млн чел.). Появился феномен «4 + 2 + 1», согласно которому единственный ребенок должен финансово содержать не только родителей, но и бабушек и дедушек.

Местные власти осознают значимость представленной проблемы, в связи с чем стремятся проводить образовательные кампании по вопросам репродуктивного здоровья. Целью подобных мероприятий является повышение осведомленности общественности по вопросам сексуального здоровья, а также снижение числа незапланированных беременностей. Нуждающимся семьям предоставляются пособия по уходу за детьми. Многодетным родителям предоставляется возможность работать по сокращенному графику. Также были изданы положения, касающиеся защиты женщин на рабочем месте, которые позволяют избежать гендерной дискриминации.

Китайское правительство рассматривает альтернативные пути решения возникающей ситуации, в частности роботизацию, которая призвана решить проблему нехватки рабочей силы. Ожидается, что Китай будет перенимать инновации, требующие

Население Китая за год сократилось почти на 1,5 миллиона человек. URL: (дата обращения: 21.03.2025).

меньшего числа сотрудников, чем у западных компаний.

Сюда же относится неравенство между сельскими и городскими регионами. Усилившиеся темпы урбанизации способствуют формированию противоречивой картины: с одной стороны, стабильно растущие города восточного побережья, которые вносят наибольший вклад в ВВП, с другой – более бедные провинции Центрального и Западного Китая, которые многие люди покидают в поисках работы. Почти половину ВВП Китая в настоящее время обеспечивают 35 крупных городов. Среди лидеров Шанхай, Пекин, Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Тяньцзинь, Чэнду и др. Наибольший приток сезонных рабочих в настоящее время наблюдается в Пекине и Шэньчжэне. Несмотря на создание условий для сезонных рабочих, особенно в небольших и средних городах второго и третьего уровня (например, возможность получения регистрации и, следовательно, доступа к государственным услугам), большинство жителей считают, что более высокооплачиваемая работа и перспективы существуют в мегаполисах, т. е. в Шанхае или Пекине.

До сих пор урбанизация была сосредоточена в основном в городах восточного побережья, которые являются промышленными и экспортными центрами страны. В настоящее время благодаря развитию транспортной сети ее бремя постепенно смещается в центральную часть страны. Прибрежные города начали входить в постиндустриальную фазу, становясь центрами торговли, финансов и других услуг, поэтому им нужны люди с более высокой квалификацией. Тяжелая промышленность постепенно уходит из них, но ее доля в ВВП Китая по-прежнему остается преобладающей, как отмечается в трудах П. М. Мозиаса [7].

В своих научных трудах Цзе Чжан пишет, что «перекос баланса урбанистического и сельского населения в сторону перво- го приводит к тому, что развитие сельского хозяйства прекращает свое развитие, тем самым замедляются процессы воспроизводства важных продуктов питания (нарушается устойчивость продуктовой безопасности страны) [18]. В деревнях снижается количество трудовых ресурсов, необходимых для возделывания земель. Отток молодежи из сел и деревень приводит к тому, что подобные регионы превращаются в пустоши – значительная часть территорий просто становится непригодной для жизни, так как земли не возделываются и угодья становятся заброшенными».

Следующая группа проблем связана с возникающим конфликтом между традициями и инновациями. Наиболее популярным примером является моральный кризис китайского общества [13]. Многие люди стремятся вести потребительский образ жизни, т. е. деньги и материальное богатство стали главным средством оценки личного успеха. Они стремятся получать удовольствие, проводят свободное время в смартфонах, верят всему, что написано в интернете. Ю. А. Ишутина приводит пример: «Одной из черных шуток китайской молодежи является неофициальное название одного из государственных праздников - Дня молодежи, которое вместо “Четвертое мая” произносится как “помереть охота”» [4, с. 62]. Наблюдается конфликт между младшими и старшими поколениями, которые пережили разные исторические периоды развития китайской цивилизации. В таких обстоятельствах рекомендуется внедрение учебных занятий, посвященных моральным ценностям, как это было сделано в России («Разговоры о важном»).

Последняя часть возникающих трудностей связана с размыванием традиционных ценностей ввиду внедрения цифровых технологий в различные сферы жизни. Например, пока Народный банк Китая тестирует несколько версий электронных кошельков и экспериментирует с деньгами с определенным сроком годности, в некоторых регионах отсутствует доступ к высококачественному интернету. Сюда же относится дилемма, связанная с авторским правом и созданием произведений на основании наработок искусственного интеллекта. К тому же в интернете ежедневно появляются большие объемы информации, которая нередко носит вирусный характер, но не отражает правдивости ситуации. Рекомендуется внедрить соответствующие законодательные акты, которые способствовали бы защите цифровых прав каждого гражданина.

Заключение

Китайское общество развивалось бок о бок с разными философско-религиозными течениями, такими как конфуцианство, даосизм, буддизм и легизм. Еще в прошлом были сформулированы традиционные ценности, такие как уважение предков, доброжелательность, сочувствие чужому горю, честность, справедливость и т. д.; по сей день они продолжают играть важную роль в сердцах современных китайцев. Об этом свидетельствует повсеместное открытие центров Конфуция, а также возрождение традиций заботы о пожилых родителях. Государство активно поддерживает инициативы, направленные на укрепление семейных связей. Однако в связи с распространением западной культуры возникают определенные проблемы, стагнирующие проведение социокультурной политики. Например, к таковым относятся снижение рождаемости, рост числа разводов, размывание границ между искусством и искусственным интеллектом и др.