Основные результаты мониторинга мощности деятельного слоя на площадках СALM Надымского стационара

Автор: Гравис А. Г., Устинова Е. В., Пономарева О. Е., Дроздов Д. С., Бердников Н. М., Голубкова Я. А.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 1 т.27, 2024 года.

Бесплатный доступ

Мониторинг мощности деятельного слоя в пределах озерно-болотного типа местности в северной тайге выполнялся на трех площадках, организованных в 1997, 2013 и 2022 гг.На этих участках выделяются два типа урочищ: мерзлые торфяники и заболоченные ложбины стока с опущенной кровлей многолетнемерзлых пород (разрез площадок однотипный, различия только в мощности торфа). Методика работ соответствовала единому протоколу международной программы CALM; дополнительно оценивалась осадка поверхности(по нивелировке от местного репера), проводились геофизические исследования и измерялась температура пород деятельного слоя на разных глубинах. В заболоченных ложбинах стока, мочажинах с открытой водой и на специфических минеральных пятнах в пределах торфяников глубина залегания кровли многолетнемерзлых пород составляет 3–10 м. На границах торфяников и в заболоченных ложбинах стока глубина протаивания превышает 2 м,а на торфяниках она изменяется от 0,8 до 1,6 м в зависимости от мощности органического слоя и состояния напочвенного покрова. На торфяниках, имеющих органогенный слой мощностью более 1 м и сплошной напочвенный покров, глубина слоя сезонного оттаивания местами не превышает 0,4 м; такие торфяники слабо реагируют на изменение климата. Глубина залегания кровли мерзлоты в пределах маломощных торфяников (менее 0,5 м торфа) с угнетенным растительным покровом в настоящее время составляет более 2 м, маркируя начало замещения сезонноталого слоя сезонномерзлым и формирование участков с опущенной кровлей мерзлоты. Мониторинг температуры грунтов на таких участках показал, что случайное сочетание климатических факторов в отдельные годы может привести к кратковременному (два года) новообразованию мерзлоты или слиянию сезонной мерзлоты с многолетней. Таким образом, формирование мерзлоты несливающегося типа носит возвратно-поступательный характер.

Западная Сибирь, многолетнемерзлые породы, деятельный слой, понижение кровли мерзлоты, мерзлота несливающегося типа, изменение климатаWestern Siberia, permafrost rocks, active layer, lowering of the permafrost roof, permafrost of non-merging type, changing of the climate,

Короткий адрес: https://sciup.org/142239621

IDR: 142239621 | УДК: 551.345.2 | DOI: 10.21443/1560-9278-2024-27-1-39-51

Текст статьи Основные результаты мониторинга мощности деятельного слоя на площадках СALM Надымского стационара

Гравис А. Г. и др. Основные результаты мониторинга мощности деятельного слоя на площадках СALM Надымского стационара. Вестник МГТУ. 2024. Т. 27, № 1. С. 39–51. DOI:

Инфраструктура ЯНАО, созданная в 1970–1990 гг., находится в зоне риска из-за потепления климата ( Осокин и др., 2021 ) и повышения температуры многолетнемерзлых пород (ММП), так как несущая способность грунтов, как оснований сооружений, значительно уменьшилась. Активное хозяйственное освоение этой территории в XXI в. требует разработки новых подходов к управлению мерзлотным процессом и, возможно, перехода на второй принцип строительства, заключающийся в допущении протаивания грунта под зданиями.

Наблюдения за изменением мощности деятельного слоя были начаты в северной тайге Западной Сибири в 1970-е гг. и выполнялись на ключевых участках ВСЕГИНГЕО1 в ходе геокриологической съемки (масштаб 1:100 000) ( Ландшафты…, 1983; Геокриологические…, 1983 ), а позже осуществлялись в рамках проекта определения скорости восстановления растительного покрова, нарушенного при строительстве газопровода Надым – Пунга. При выполнении этого проекта сотрудниками отдела геокриологии ВСЕГИНГЕО на III озерно-аллювиальной равнине (в 30 км к югу от г. Надым) были организованы парные наблюдательные площадки (с естественным и нарушенным растительным покровом), организованы профили для фиксации изменений растительного покрова и глубины сезонного протаивания, пробурены и оборудованы термометрические скважины, заложено начало Надымского геокриологического стационара. В период 1972–1983 гг. в летнее время выполнялись микроклиматические наблюдения за температурой и влажностью воздуха, скоростью ветра, осадками, суммарной и отраженной радиацией, температурой и влажностью почвы, раз в месяц измерялась температура пород в инженерно-геокриологических скважинах. На площадках изучался растительный покров, в конце теплого периода измерялась глубина сезонного протаивания грунтов по постоянной сети марок. В отдельные годы зимой проводилась снегомерная съемка.

В 1995 г. наблюдения на Надымском стационаре принял на себя Институт криосферы Земли (ИКЗ ТюмНЦ СО РАН). К сожалению, многие ранее накопленные по стационару данные стали недоступны после сокращения деятельности, а затем и ликвидации ВСЕГИНГЕО. Тем не менее часть наблюдаемых объектов и результаты длительных наблюдений по ним были сохранены, благодаря чему с 1997 г. Надымский стационар включен в международные проекты криосферного мониторинга СALM (циркумполярная сеть мониторинга сезонноталого слоя) и TSP (термическое состояние мерзлоты). В рамках этого проекта CALM на стационаре сначала была организована площадка 1 (CALM R1А), в 2013 г. к ней добавилась площадка 2 (CALM R1B), а в 2022 г. была организована еще одна наблюдательная площадка 3 по стандарту CALM.

На открытый сайт проекта CALM ежегодно загружаются данные измерения глубин протаивания в каждой точке измерения (среднее, максимальное и минимальное значения), что позволяет сравнивать наблюдательные площадки, расположенные в разных регионах мира, для корректировки собственных аналитических выводов.

С 2007 г. сотрудники ИКЗ ТюмНЦ СО РАН постепенно оборудовали скважины стационара логгерами с круглогодичной записью данных, продлили геокриологические профили, пробурили и оборудовали для круглогодичного мониторинга температуры пород новые скважины, выполнили дендрохронологические исследования и повторно измерили высоту поверхности площадок, что позволило оценить динамику экзогенных процессов.

Материал, полученный на Надымском стационаре, был обобщен в двух монографиях, статьях, многочисленных отчетах и не раз обсуждался на научных конференциях ( Москаленко, 1999, 2009; Антропогенные…, 2006; Пономарева и др., 2015 ). Продолжающиеся наблюдения открывают возможность уточнения старых и установления новых закономерностей.

Материалы и методы

Объекты наблюдений

В работе обобщены данные по торфяникам трех упомянутых наблюдательных площадок, организованных на III озерно-аллювиальной террасе. В строении разреза принимают участие верхнеплейстоценовые разнозернистые пески с прослоями и линзами суглинков ермаковской свиты, мощностью 4–15 м, которые подстилаются среднеплейстоценовыми салехардскими суглинками. Минеральные грунты перекрыты органогенным слоем, мощность которого варьирует от 0,1 до 1 м и более. Все объекты наблюдений находятся вне зоны непосредственного теплового влияния газопровода.

Площадки расположены на плоских мерзлых торфяниках, частично захватывают заболоченные ложбины стока и замкнутые обводненные понижения микрорельефа – мочажины. Поскольку в геокриологическом отношении эти заболоченные ложбины стока и мочажины изучены недостаточно из-за сложности опробования, анализ со статистическим обоснованием выполнялся только по точкам, расположенным на торфяниках. Рельеф площадок в целом плоский, кочковатый. Площадки 1 и 3 в значительной степени преобразованы противоположно направленными процессами термокарста и пучения, в результате чего поверхность площадок оказалась сильно дифференцирована – образовались высокие кочки и понижения, перепад высот между которыми достигает 0,1–1,5 м. Часть понижений лишена растительного покрова, и под тонким (2–4 мм) органическим слоем залегает песок. Две другие площадки имеют мощный растительный покров (площадь покрытия 100 %, высота моховой подушки и слабо разложившегося торфа 30–50 см, мощность торфа на второй площадке – около 1 м, на третьей – 30 см).

Полевые исследования

Наблюдательные площадки Надымского стационара организованы единообразно, и наблюдения ведутся в соответствии с единым международным протоколом CALM. Они посещаются ежегодно, измерение глубины сезонного протаивания выполняется по стационарной сети марок в конце теплого периода. Площадки размером 100 × 100 м оборудованы марками, которые размещены по сетке с шагом 10 м – 121 марка на площадке. Глубина протаивания определяется у каждой марки металлическим щупом длиной 2 м. Если кровля мерзлоты не обнаруживается щупом, то выдвигается предположение, что в этой точке кровля опущена и сформировалась мерзлота несливающегося типа.

Кроме того, на площадках 1 и 2 оценивается деформация поверхности посредством ежегодного измерения высоты марок относительно геодезического репера. Для проверки данных о глубине протаивания и верификации предположения о формировании мерзлоты несливающегося типа в 2016 г. были оборудованы три специальные точки термометрических наблюдений в деятельном слое: одна непосредственно на площадке1, две других – в сходных условиях. На каждой точке ластиковый штырь-зонд со встроенными через 0,5 м логгерами конструкции iButton погружался на глубину 1,5–2,0 м с обеспечением полного контакта с вмещающим грунтом. Замеры температуры выполнялись каждые 6 ч.

В 2018–2022 гг. по краю площадки 1 были проведены геофизические исследования для уточнения положения кровли мерзлоты и выявления возможных мерзлых перелетков. В 2019 г. были выполнены измерения высоты снежного покрова по профилям на площадке 1.

Обработка данных полевых исследований

Корректная обработка данных промерзания/протаивания грунтов требует пересчета полевых измерений глубины сезонного протаивания на максимальные значения. Это тем более важно, поскольку площадки расположены на удалении друг от друга, измерения на них проводятся не одновременно, а осенний переход температуры воздуха через 0 °С в настоящее время часто задерживается. Соответствующий пересчет выполняется по формуле В. А. Кудрявцева ( Общее…, 1978 ).

Для сопоставления данных о протаивании грунтов с температурами воздуха и количеством выпадающих атмосферных осадков использовались данные ближайшей метеостанции Надым. Данные о температуре воздуха дополнительно несколько раз сопоставлялись с показаниями логгеров, установленных на площадке 1, и они оказались близкими.

Однако выполненный пересчет не всегда совпадает с натурными термометрическими измерениями в контрольных точках и верифицирующими геофизическими наблюдениями. В настоящее время остаются нерешенными следующие задачи: (1) оценка глубин сезонного протаивания на участках, где периодически сезонноталый слой (СТС) переходит в сезонномерзлый (СМС) и обратно; (2) выявление корреляции глубины протаивания с фациальным составом ландшафтной структуры для дифференциации фаций по их устойчивости к изменению климата с выявлением причин неустойчивости.

Результаты и обсуждение

Измерение глубины протаивания

Все площадки расположены на III озерно-аллювиальной равнине, абсолютные отметки которой изменяются от 25 до 45 м. Поверхность равнины плоская, местами заболоченная (заозеренность 30-40 %). Широкое распространение имеют криогенные формы рельефа: бугры пучения, термокарстовые понижения. На равнине выделяются два типа местности: озерно-болотный и приречный, которые имеют различное ландшафтное, в том числе геологическое и геокриологическое строение (рис. 1) ( Антропогенные..., 2006 ). На водораздельных пространствах, занятых озерно-болотной местностью, собственные песчаные и песчано-суглинистые ермаковские отложения имеют мощность от первых метров до 10 м, иногда больше, и подстилаются салехардскими суглинками; мерзлота здесь прерывистая и островная. Приречная местность отличается небольшой внутренней расчлененностью и мощными (более 10 м), преимущественно песчаными, ермаковскими отложениями в основании. Мерзлота с поверхности имеет либо редкоостровное распространение, либо вообще отсутствует.

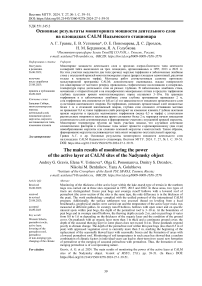

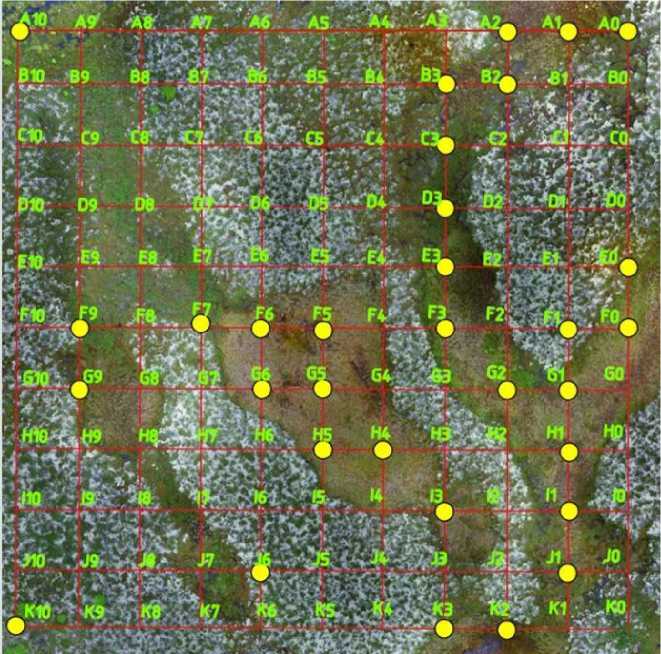

На рис. 1 представлены фации:

– лесные: березово-сосновые бруснично-зеленомошно-лишайниковые (4); березово-сосновые багульниково-зеленомошно-лишайниковые (16); лиственичные багульниково-сфагновые (19); лиственичные багульниково-лишайниково-сфагновые (20); бугры пучения с багульниково-лишайниковым покровом и единичными кедрами (23);

– болотные: топяные травяно-моховые (45); осоково-сфагновые (46); осоково-сфагновые с фрагментами торфяника (48); кустарничково-осоково-сфагновые (49); андромедово-осоково-моховые (50);

– на торфянике: плоские торфяники морошково-багульниково-сфагновые (60); плоские торфяники морошково-багульниково-сфагново-лишайниковые (61); торфяной бугор морошково-багульниково-лишайниково-моховой (72); мелкобугристый торфяник ерниково-багульниково-мохово-лишайниковый (100) ( Устинова, 2007 ).

Рис. 1. Ландшафтная карта Надымского стационара

Fig. 1. Landscape map of the Nadym site

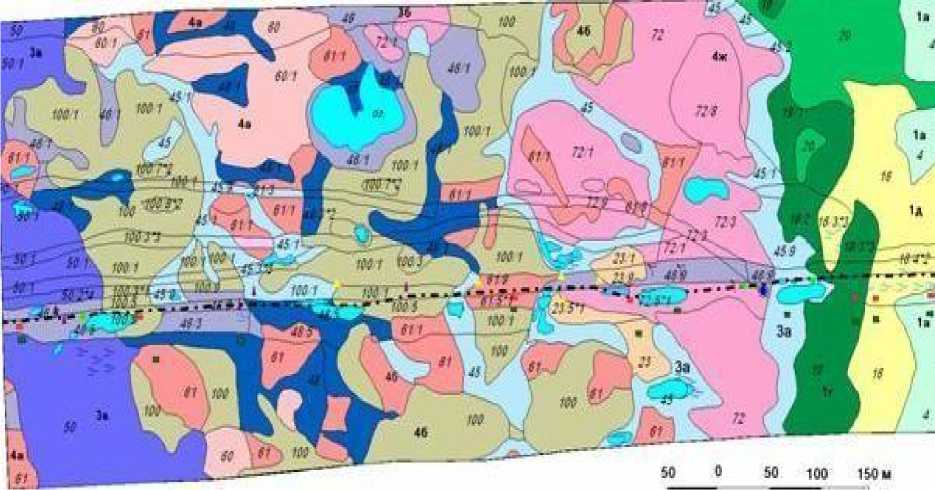

В пределах площадок встречаются 5 фаций, доминирует фация морошково-багульниково-сфагново-лишайникового торфяника (61) (рис. 2). На остальных площадках процент встречаемости может немного отличаться.

Рис. 2. Встречаемость фаций на торфянике (площадка 1)

Fig. 2. Occurrence of facies in the peatland of site 1

Существуют большие различия геокриологических условий между озерно-болотным и приречным типами местности. В пределах приречного типа местности криогенные толщи практически отсутствуют. В пределах озерно-болотного типа местности мерзлота приурочена к торфяникам и буграм пучения. Высокольдистыми являются только мерзлый торф, грунты в ядре бугров пучения и суглинки салехардской свиты. Температуры ММП изменяются в настоящее время от –0,03 до –1,0 °С ( Пономарева и др., 2022а, 2022б ).

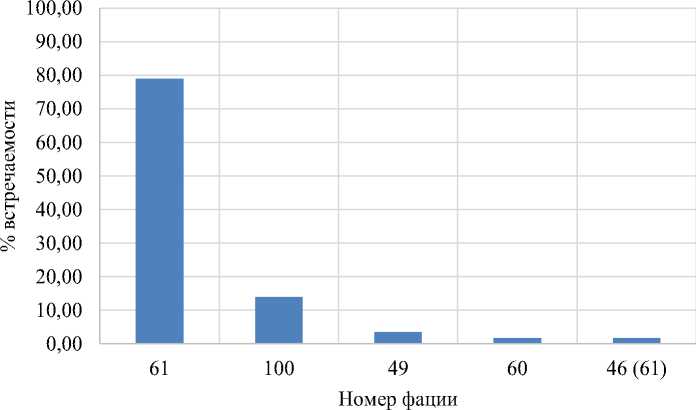

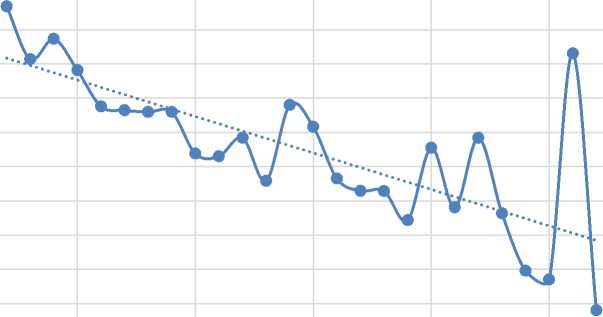

Как показывают архивные данные по плоским торфяникам стационара, соответствующие фации являются наиболее устойчивыми к изменению климата, что проявляется в чрезвычайно медленном увеличении глубины сезонного протаивания грунтов (рис. 3). В пределах этого ландшафта средняя глубина протаивания в 2000–2013 гг. составляла согласно архивным данным в среднем 76–78 см, при этом отмечалась достаточно высокая ее межгодовая изменчивость.

Годы

• профиль II

линейный тренд

Рис. 3. Глубина СТС на плоском торфянике

Fig. 3. ALT depth on a flat peat bog

Актуальные данные по площадке 1

Площадка организована в 1997 г.; мощность торфа составляет менее 0,5 м; напочвенный покров угнетен.

Анализ результатов выполнялся по 57 точкам, расположенным на торфянике. Точки, находящиеся в заболоченной ложбине стока, не принимались во внимание (как указывалось выше, данные о глубинах протаивания в этих фациях ненадежные).

Под влиянием потепления климата средняя мощность СТС на торфянике площадки 1 постепенно увеличивалась с 0,73 м в год организации площадки до 1,63 м в 2022 г. (рис. 4).

5 100

и 110

К

ID 130

2010 Годы

площадка 1

линейный тренд

Рис. 4. Увеличение мощности СТС на площадке 1 в период 1997–2022 гг. Fig. 4. Increase in the thickness of the active layer at site 1, 1997–2022

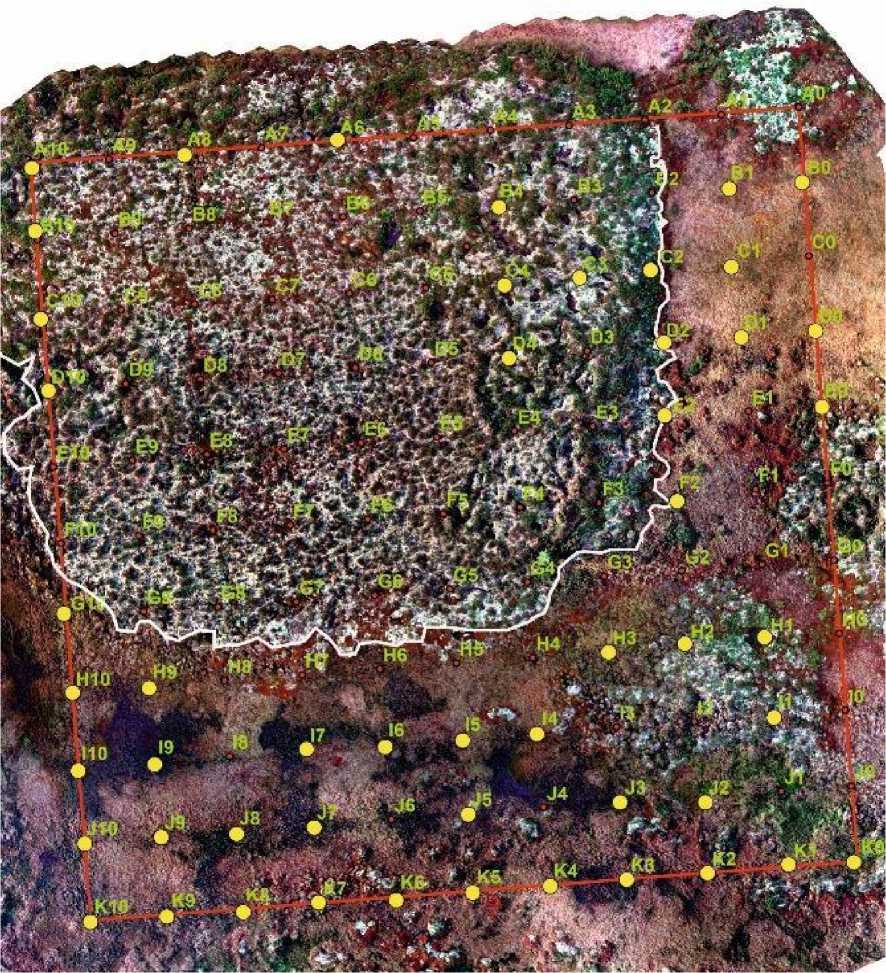

В год организации площадки глубина залегания кровли ММП превышала 2 м в 11 точках, т. е. деятельный слой на этих участках следовало считать сезонномерзлым. Бóльшая часть эти точек была расположена на границе с заболоченными ложбинами стока и на участках без растительного покрова (рис. 5).

Рис. 5. Схема площадки 1. Желтым цветом отмечены точки, в которых мощность деятельного слоя на торфянике (внутри белого контура) превышала 2 м в год организации площадки.

Расстояние между точками по сетке составляет 10 м

Fig. 5. Scheme of site 1. Yellow dots indicate points where the thickness of the active layer on the peatland (within the white contour) exceeded 2 m in the year of the site's organization.

The distance between the dots on the grid is 10 m

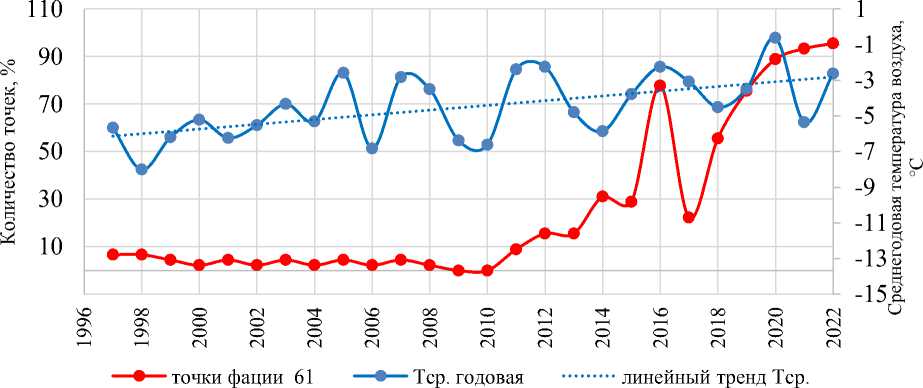

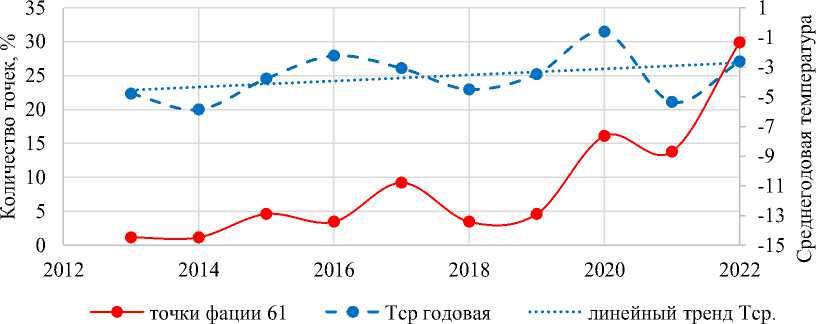

Для построения графиков, иллюстрирующих темпы процесса отступания кровли мерзлоты, число точек с СМС за каждый год на фации морошково-багульниково-сфагново-лишайниковых плоских торфяников (61) было рассчитано в процентах от общего числа точек в пределах этой территории. Оказалось, что до 2010–2013 гг. мерзлота несливающегося типа присутствовала в 10 % точек (рис. 6). Позднее ареал мерзлоты несливающегося типа стал стремительно расширяться и в настоящее время занимает приблизительно 98 % торфяника.

Рис. 6. Изменение количества точек с мерзлотой несливающегося типа в пределах площадки 1 за период 1997–2022 гг. и рост среднегодовой температуры воздуха за тот же период (по данным метеостанции Надым)

Fig. 6. Changes in the number of points with non-merging permafrost within site 1, 1997–2022, and the increase in the mean annual air temperature during the same period according to the Nadym meteorological station data

Попытки найти связь между точками, попавшими в этот ареал, с особенностями их литологического состава, высотой поверхности, высотой снежного покрова, растительными ассоциациями для наблюдательной площадки 1 оказались несостоятельными. Так, точки с наибольшей для площадки мощностью торфа оказывались на участках с мерзлотой несливающегося типа; и наоборот, у точек с минимальной мощностью торфа щупом четко удавалось зафиксировать кровлю ММП на глубинах менее 2 м. Этот результат по началу казался неожиданным, поскольку на площадках, расположенных в южной лесотундре, корреляция между глубиной протаивания и мощностью торфа устанавливалась убедительно.

Связь между растительным покровом (точнее, его отсутствием) и глубиной протаивания (более 2 м) существовала только на участках специфических минеральных пятен, напоминающих пятна-медальоны (рис. 7). Однако морфологически эти минеральные пятна от классических пятен-медальонов (например, Мудров, 2007; Общее…, 1978 ) сильно отличаются: имеют произвольную, часто причудливую форму в плане, опущены на десятки сантиметров относительно разделяющей их поверхности, нередко обводнены в отличие от окружающей поверхности, подстилаются немерзлыми на значительную глубину грунтами. Кое-где имеются признаки, что это результат давнего полного выгорания участков ранее сплошного торфяного покрова при пожаре.

Рис. 7. Минеральные пятна на площадке 1 (CALM R1A)

(коричневый цвет поверхности связан с наличием органического слоя мощностью 1–3 мм)

Fig. 7. Mineral spots on site 1 (CALM R1A)

(brown color of the surface is associated with the presence of an organic layer with a thickness of 1–3 mm)

Наличие этих специфических минеральных пятен на торфяниках зафиксировано в литературе ( Тагунова, 1973; Тыртиков 1969 ) еще в прошлом веке, но до сих пор генезис данных образований и их влияние на изменение деятельного слоя не изучены. По данным рекогносцировки в северной тайге, пятна встречаются на участках с глубоким протаиванием и маломощным органическим слоем и интерпретируются как признак наличия опущенной кровли мерзлоты или приближающейся деградации ММП с поверхности. На площадке 1 минеральные пятна занимают значительную площадь (площадь их в настоящее время уточняется). Мощность деятельного слоя в пятнах превышает 2 м.

Данные о глубине залегания кровли ММП на площадке 1, полученные по замерам щупом, заверялись бурением и замерами температуры в трех специально оборудованных наблюдательных пунктах (в скважинах малого диаметра, обеспечивающих непосредственный контакт термодатчиков с грунтом), а также повторными геофизическими исследованиями методами малоглубинной сейсморазведки. Наблюдения в течение нескольких сезонов подтвердили в среднем постепенное опускание кровли мерзлоты и доказали возвратно-поступательный характер процесса. Так, было установлено, что под влиянием кратковременного случайного сочетания климатических условий 2016–2017 гг. (холодная зима и позднее выпадение снега) в некоторых точках произошло слияние сезонной и многолетней мерзлоты, что привело к временному сокращению количества точек с мерзлотой несливающегося типа (зафиксировано осенью 2017 г. и отразилось на графике, представленном на рис. 4). Таким образом, формирование мерзлоты сливающегося типа носило кратковременный характер ( Пономарева и др., 2022а, 2022б ). Продолжившиеся в 2018 г. термометрические наблюдения в указанных трех скважинах зафиксировали обратный процесс отрыва сезонной мерзлоты от многолетней, который, однако, произошел не сразу. По замерам температуры в 1-й точке, СМС восстановился на следующий год после своего исчезновения, а в двух других точках – на второй. Таким образом, импульсное влияние кратковременного похолодания наблюдалось максимум 2 года.

Актуальные данные по площадке 2

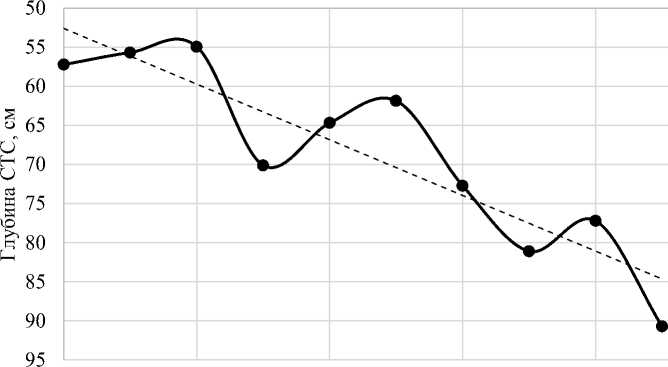

Площадка 2 была организована в 2013 г. в 10 км от первой; мощность торфа и сильно оторфованного суглинка составляет более 1 м; напочвенный покров сплошной. Глубина протаивания за время мониторинга увеличилась с 0,57 до 0,9 м (рис. 8), что в 2 раза меньше, чем на площадке 1.

2013 2015 2017 2019 2021 2023

Годы площадка 2 линейный тренд

Рис. 8. Увеличение мощности СТС на площадке 2 за период 2013–2022 гг.

Fig. 8. Increase in the thickness of the active layer at site 2, 2013–2022

На основной площади торфяника протаивание не вышло за пределы органогенного и сильно оторфованного слоя. Следовательно, в северной тайге органогенный слой мощностью более 1 м надежно сохраняет мерзлоту при потеплении климата.

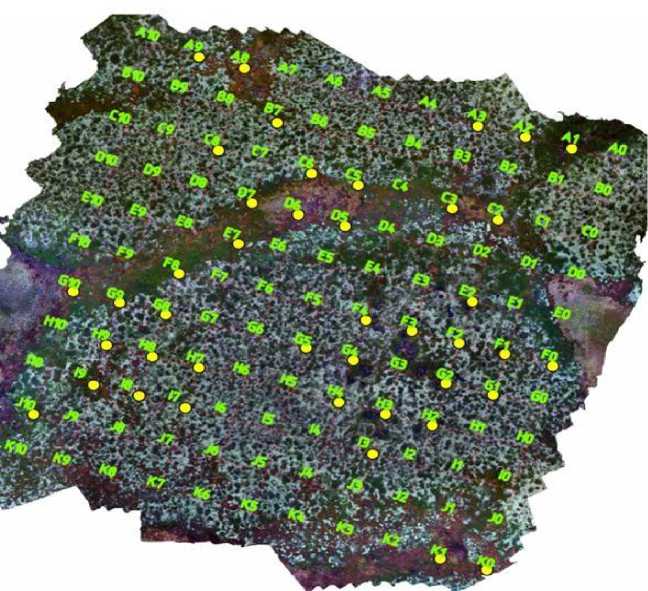

На момент организации площадки 2 мерзлота несливающегося типа была развита только в мочажинах и заболоченных ложбинах стока, а также установлена в точках, расположенных в редколесье. На плоскобугристом торфянике над ММП в летнее время наблюдался только сезонноталый слой (рис. 9).

Рис. 9. Схема площадки 2. Желтым цветом отмечены точки, в которых мощность деятельного слоя на торфянике превышала 2 м в год организации площадки. Расстояние между точками по сетке 10 м Fig. 9. Scheme of site 2. Yellow dots indicate points where the thickness of the active layer on the peatland exceeded 2 m per year the site was establshed. The distance between the dots on the grid is 10 m

Расширение на площадке 2 площадей с мерзлотой несливающегося типа происходит значительно меделеннее (рис. 10). В 2022 г. общая площадь таких участков составляла 30 % от площади торфяника (в отличие от 98 % на площадке 1).

Рис. 10. Количество точек с мерзлотой несливающегося типа на площадке 2

Fig. 10. The number of points with permafrost of non-spilling type on site 2

Актуальные данные по площадке 3

Площадка 3 была организована в 2022 г. в 0,5 км от первой как дублирующая. Наблюдения на площадке 1 пришлось прекратить, так как СТС щупом можно замерить только в 2 точках, в остальных точках глубина залегания кровли превысила 2 м. Мощность торфа на площадке 3 составляет около 1 м; напочвенный покров почти сплошной. Глубина протаивания в 2022 г. составила в среднем 141 см. Максимальные значения отмечаются на границе торфяника с заболоченными ложбинами стока, минимальные значения (0,40 м) характерны для центральных частей торфяника.

Точки с глубоким положением кровли ММП на этой площадке выявлены в заболоченных ложбинах стока, а на торфянике – преимущественно в минеральных пятнах (рис. 11).

Рис. 11. Схема площадки 3. Желтым цветом отмечены точки, в которых мощность деятельного слоя на торфянике превышала 2 м в год организации площадки.

Расстояние между точками по сетке составляет 10 м

Fig. 11. Scheme of site 3. Yellow dots indicate points where the thickness of the active layer on the peatland exceeded 2 m per year the site was established. The distance between the dots on the grid is 10 m

В условиях северной тайги до сих пор могут существовать торфяники с мерзлотой сливающегося типа и незначительной мерзлотой сезонного протаивания (мощностью СТС около 0,4 м).

Отсутствие связи между мощностью торфа и глубиной протаивания на площадке 1 обусловлено небольшой мощностью торфа (менее 0,5 м). Сезонное протаивание на таких торфяниках в середине теплого периода распространяется в подстилающие грунты песчаного состава, где и формируется мерзлота несливающегося типа. Торфяники мощностью более 1 м и сплошным напочвенным покровом относительно устойчивы к потеплению климата. Здесь сезонная мерзлота в зимнее время сливается с многолетней.

Заключение

В результате проведенных исследований установлена связь между мощностью деятельного слоя, толщиной слоя торфа, состоянием напочвенного покрова, гидрологическими условиями озерноболотных ландшафтов северной тайги Западной Сибири.

Торфяники мощностью более метра со сплошным напочвенным покровом относительно устойчивы к потеплению климата; в их пределах сезонная мерзлота повсеместно сливается с многолетней; на торфяниках мощностью менее 0,5 м кровля мерзлоты опущена до глубины 3–7 м.

На участках торфяников с угнетенным напочвенным покровом и его отсутствием развита мерзлота несливающегося типа на минеральных пятнах.

В заболоченных ложбинах стока (мочажинах) деятельный слой имеет мощность более 2 м; с поверхности развит сезонномерзлый слой.

Работа выполнена по госзаданию ИКЗ ТюмНЦ СО РАН № 1021061810416-7 при финансовой и логистической поддержке Государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа "Научный центр изучения Арктики".