Основные тенденции урожайности и качества зерна твердой яровой пшеницы в условиях южной лесостепи Западной Сибири

Автор: Евдокимов Михаил Григорьевич, Юсов Вадим Станиславович, Пахотина Ирина Владимировна

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 4, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель исследований - определить основные тенденции изменения урожайности, качества зерна твердой яровой пшеницы в условиях южной лесостепи Западной Сибири. Объектами исследований являлись сорта твердой яровой пшеницы Алмаз, Омский рубин, Ангел, Омская янтарная, которые испытывались в питомниках конкурсного сортоиспытания по урожайности, натуре зерна, стекловидности, содержанию белка и клейковины и ее качеству. Полевые опыты закладывали в 1981-2020 гг. в стационаре лаборатории селекции твердой пшеницы СибНИИСХ (ныне Омский аграрный научный центр) по чистому пару при посеве 12-19 мая с нормой высева 4,5 млн всхожих зерен на гектар, с площадью делянок 10-25 м2 в четырехкратной повторности. Почва опытного участка - чернозем слабовыщелоченный. Анализ качества зерна проводили по общепринятым методикам. Многолетние исследования (1981-2020 гг.) показали, что за этот период урожайность зерна изменилась несущественно (с 2,63 до 2,72 т/га), но ее вариабельность заметно снизилась. Проявилась тенденция снижения натуры зерна с 760 до 754 г/л, стекловидности с 85 до 64 %, содержания белка с 18,03 до 14,83 %, клейковины с 33,4 до 29,8 %. Качество клейковины существенно не изменилось. Среди показателей качества зерна более стабильные - натура зерна и содержание белка (коэффициент вариации 4,1 и 9,5 %, незначительная изменчивость). Остальные признаки укладывались в среднюю степень изменчивости (коэффициент вариации 12,3-15,0 %).

Твердая яровая пшеница, урожайность, качество зерна, натура, стекловидность, белок, клейковина

Короткий адрес: https://sciup.org/140256920

IDR: 140256920 | УДК: 633.112.1:551.5 | DOI: 10.36718/1819-4036-2021-4-33-41

Текст научной статьи Основные тенденции урожайности и качества зерна твердой яровой пшеницы в условиях южной лесостепи Западной Сибири

Введение . Твердая пшеница используется для производства макаронных изделий, круп, в кондитерской промышленности и для ценного детского питания. Среднегодовое производство макарон в России в 2018 г. составляло 1,34 млн т, а потребление 1,35 млн т [1]. По оценке экспертов, к 2025 г. потребление макаронных изделий возрастет до 1,5 млн т. Годовая потребность зерна на внутренние нужды должна составлять 2,5 млн т, при условии, что макаронные изделия будут изготавливаться из твердой пшеницы. Учитывая, что почвенно-климатические условия регионов России позволяют выращивать стекловидное зерно с высоким содержанием белка, способное конкурировать на мировом рынке, необходимо производить часть зерна на экспорт. Поэтому объем производства товарного зерна с учетом экспорта должен достигать 3,8–4,0 млн т [2]. К сожалению, в последние годы мы производим 500–700 тыс. т товарного зерна твердой пшеницы.

Россия вышла на мировой рынок зерна после 2000 г. и быстро заняла достаточно устойчивые позиции как один из ведущих экспортеров пшеницы. Однако в настоящее время Россия продает за рубеж зерно относительно низкого качества, наша ниша в мировой торговле – в основном пшеница (мягкая) 3–4-го класса (продовольственное зерно).

Располагая уникальными генетическими ресурсами, позволяющими в большинстве регионов получать зерно высокого качества, страна производит, по данным ФГБУ «Центр оценки качества зерна», пшеницу (мягкую) первого и второго класса ниже 1 % от общего объема. По твердой пшенице наблюдаются аналогичные тенденции. Последние годы полностью отсутствует зерно 1-го и 2-го классов и наблюдается снижение зерна 3-го класса до 30,2–36,7 % [3].

В 70–80-х гг. прошлого столетия в Омской области проводилась большая работа по формированию и заготовкам высококлассного зерна мягкой и твердой пшеницы. В результате реализация государству зерна пшеницы с качеством 1-го и 2-го классов резко возросла. В последующие годы государственная система заготовки высококачественного зерна была свернута, эту сферу агробизнеса заняли коммерческие структуры, и производство такого зерна постепенно снижалось [4]. Некоторые изменения агроклиматических условий произошли на территории Западной Сибири [5, 6], они повлияли также на урожайность и качество зерна, поскольку они зависят во многом от погодных условий [7–11].

Цель исследований. Определить основные тенденции изменения урожайности, качества зерна твердой яровой пшеницы в условиях южной лесостепи Западной Сибири.

Условия, материалы и методы. Исследования проведены в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Омский аграрный научный центр» (ФГБНУ «Омский АНЦ») в 1981–2020 гг. Объекты исследований: сорт твердой яровой пшеницы Алмаз, который испытывался в питомниках конкурсного сортоиспытания с 1981 г.; Омский рубин – с 1983 г.; Ангел – с 1989 г.; Омская янтарная – с 1993 г. Опытные делянки (площадью 25 м2 в 1981–1996 гг.; 15 м2 в 1997– 2004 гг.; 10 м2 в 2005–2020 гг.) размещались в 4 повторениях с нормой высева 4,5 млн всхожих зерен на 1 га. Срок посева от 12 до 19 мая (72 % лет в срок 14–16 мая). Предшественник – чистый пар. Почва опытного участка – чернозем выщелоченный, среднегумусный (6,2 %), тяжелосуглинистый. В полевых условиях проводили все фенологические наблюдения и учеты [12].

Показатели качества зерна и макаронные свойства определялись в лаборатории качества зерна Омского АНЦ по общепринятым методикам [13]. Статистическая обработка полученных данных проведена методами дисперсионного и вариационного анализа по Б.А. Доспехову [14]. При этом использовалась компьютерная программа MS Excel.

Метеорологические условия в годы проведения исследований были довольно контрастными. Вегетационные периоды за май–август по показателю ГТК (0,53–0,89) были засушливыми в следующие годы: 1981, 1983, 1984, 1988, 1989, 1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2008, 2012, 2014, 2017; хорошо увлажненными (ГТК более 1,20) – 1986, 1993, 1996, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2016; в остальные годы ГТК составляло 0,91–1,17.

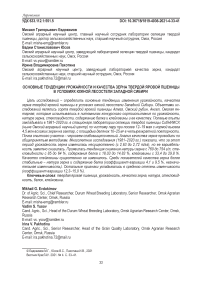

Результаты иследований и их обсуждение. Многолетние результаты изучения конкурсного сортоиспытания в СибНИИСХ (ныне Омский АНЦ) по урожайности и качеству зерна твердой яровой пшеницы за период 1981–2020 гг. по десятилетним циклам показаны на примере сорта Алмаз в таблице. Средняя урожайность за все годы составила 2,52 т/га. Значительное отклонение от этого показателя наблюдалось в период 1991–2000 гг. (урожайность – 2,09 т/га). Средняя урожайность в 1981–1990 гг. (2,63 т/га) несущественно отличалась от показателя последнего периода 2011–2020 гг. (2,72 т/га). Об этом же свидетельствует линия тренда, построенная по всем испытанным годам (рис.1). Однако варьирование по годам было очень высокое, особенно в 1981–1990 гг. – от 0,53 до 4,41 т/га (V = 43,7 %) и в 1991–2000 гг. – 0,41–3,49 т/га (V=50,4 %). В последующие десятилетия размах изменчивости сокращался и в последние годы составлял 1,54–4,49 т/га (V = 33,2 %). Следует отметить, что этот показатель наиболее вариабельный из всех приведенных в таблице. Коэффициент вариации (V, %) в среднем за 1981–2020 гг. – 41,3 %.

Урожайность, качество зерна сорта твердой пшеницы Алмаз в 1981–2020 гг. (предшественник – пар, стационар Омского АНЦ)

|

Годы |

Урожайность, т/га / % |

Натура, г/л / % |

Стекловидность, % |

Белок, % |

Клейковина, % |

ИДК, ед, % |

|

1981–1990 |

2,63/43,7 |

760/2,3 |

85/11,6 |

18,0/5,8 |

33,4/14,4 |

76/10,2 |

|

1991–2000 |

2,09/50,4 |

722/5,4 |

81/14,8 |

18,6/7,6 |

35,5/12,3 |

79/12,2 |

|

2001–2010 |

2,63/37,1 |

753/2,6 |

78/10,1 |

16,5/7,2 |

33,4/8,6 |

92/10,5 |

|

2011–2020 |

2,72/33,2 |

754/3,6 |

64/9,5 |

14,8/9,1 |

29,8/8,2 |

73/15,0 |

|

Среднее |

2,52/41,3 |

747/4,1 |

77/15,0 |

17,0/9,5 |

33,0/12,3 |

80/13,5 |

|

НСР 05 |

0,26 |

12 |

4,3 |

0,93 |

2,3 |

5,8 |

Примечание : числитель – показатели урожайности, качества зерна; знаменатель – коэффициенты вариации (V).

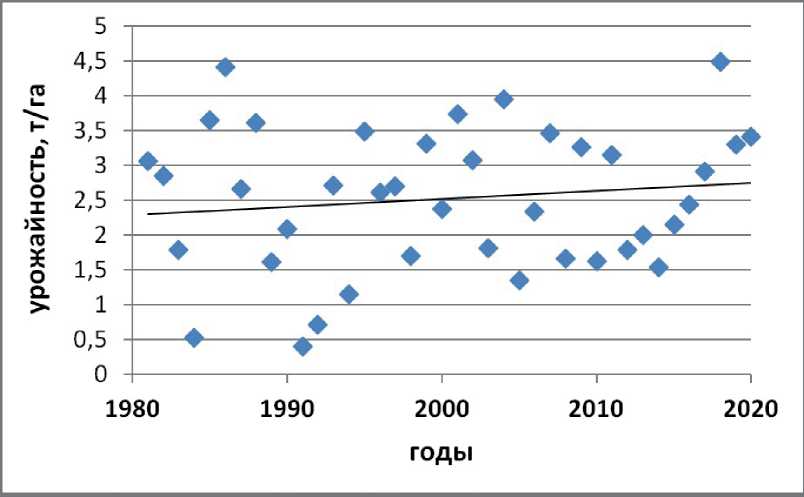

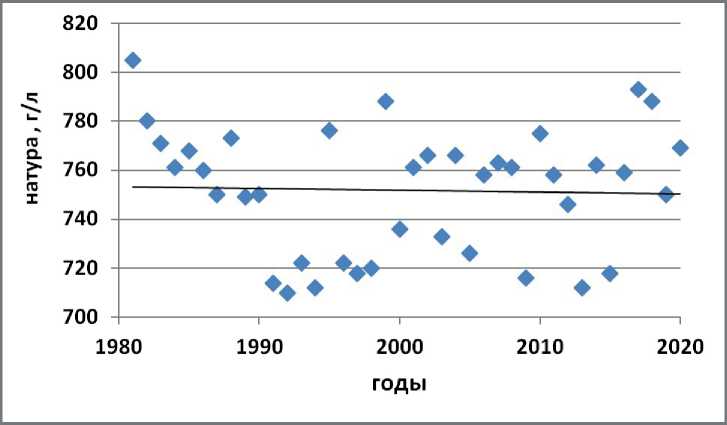

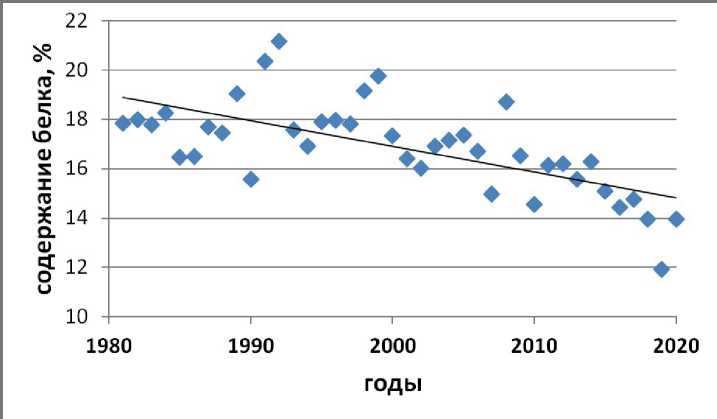

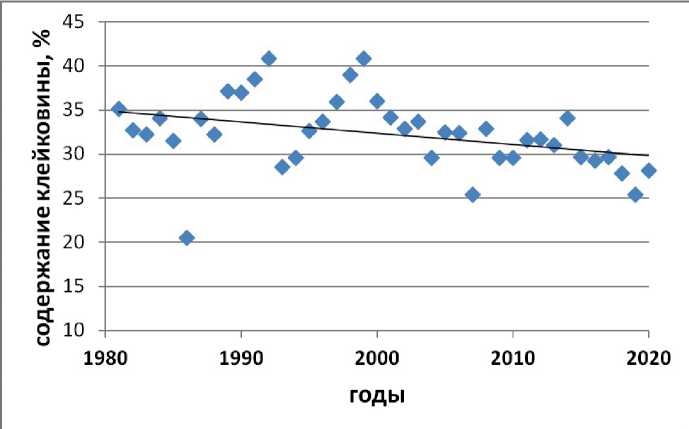

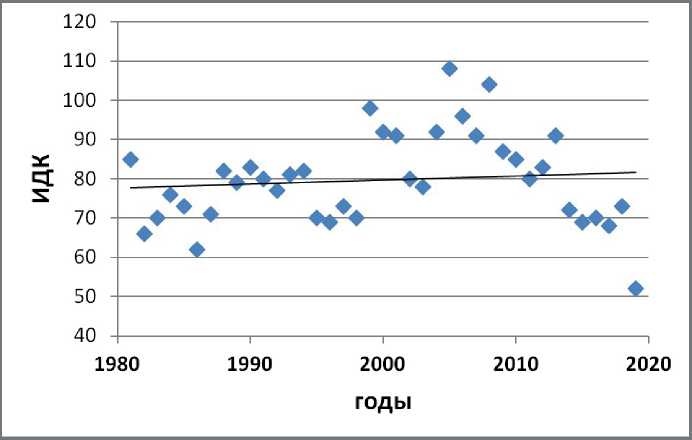

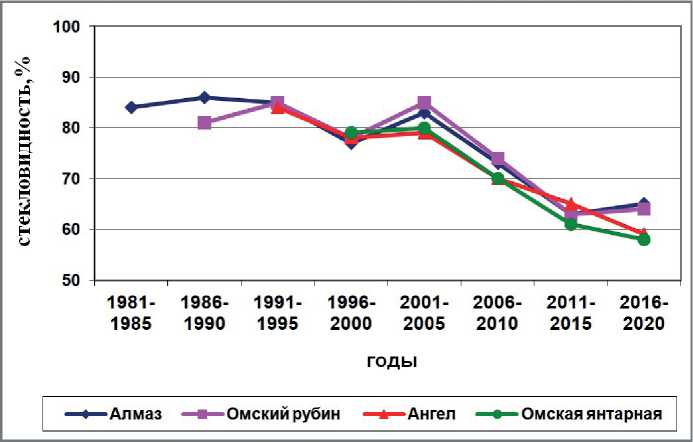

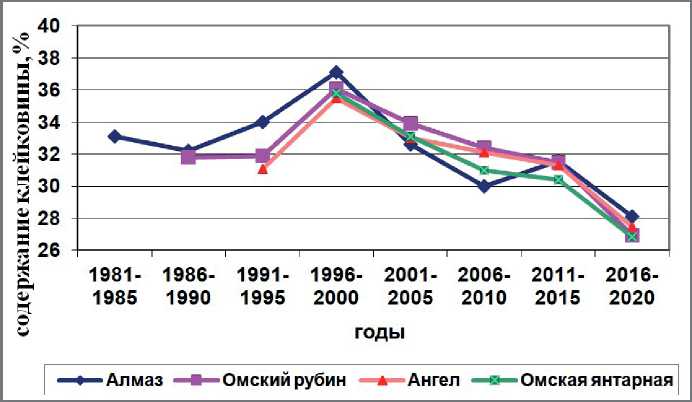

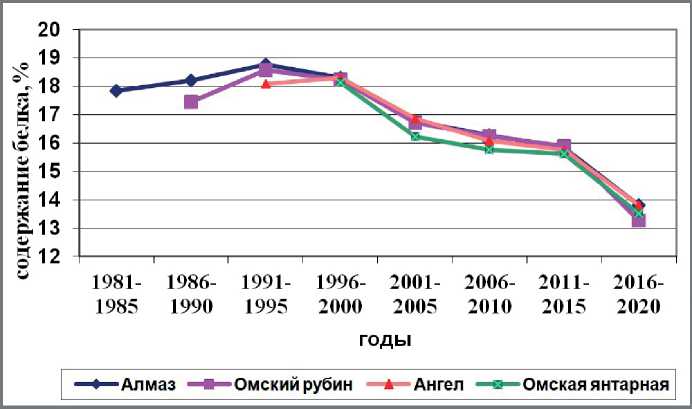

Натура зерна сформировалась по периодам следующим образом: 760; 722; 753; 754 г/л. Во второй период она была самой низкой: на 38 г/л ниже, чем в первом. Различия по натуре зерна между периодами 1981–1990 гг. и 2011–2020 гг. составили 6 г/л (в сторону уменьшения), т.е. изменения были незначительными. Наблюдается тенденция постепенного и существенного снижения стекловидности с 85 до 64 %, белка с 18,03 до 14,83 %, клейковины с 33,4 до 29,8 %. Существенных изменений по качеству клейковины не выявлено. Линии тренда на рисунках 2–7 подтверждают направление изменчивости этих показателей качества зерна. По данным A. Morgounov et al. [15], в условиях юга Казахстана у мягкой озимой пшеницы за период 1972– 2009 гг. также наблюдалась тенденция снижения натуры зерна, содержания белка в зерне, а также урожайности.

Среди показателей качества зерна более стабильные – натура зерна и содержание белка (коэффициент вариации 4,1 и 9,5 %, незначительная изменчивость). Остальные признаки укладывались в среднюю степень изменчивости (коэффициент вариации 12,3–15,0 %). По сте-кловидности, содержанию белка и клейковины размах изменчивости постепенно снижался, а по ИДК и цвету макарон возрастал (рис. 2–7).

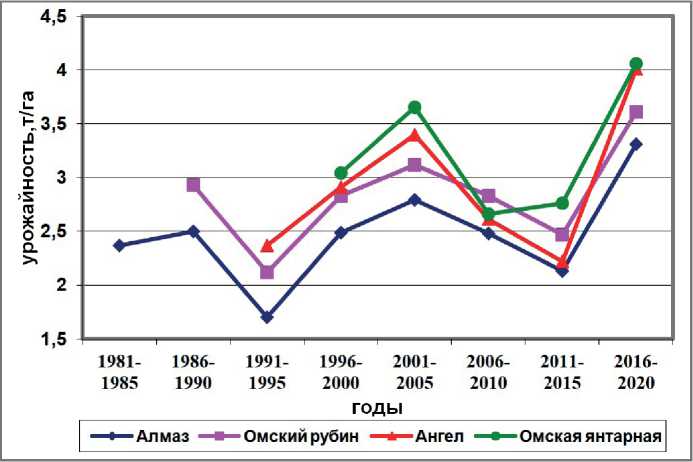

Может возникнуть вопрос, а не является ли картина изменчивости изучаемых признаков связанной с индивидуальными генотипическими свойствами сорта Алмаз. Для исключения подобных толкований и подтверждения результатов, полученных по сорту Алмаз, в ходе исследований поэтапно подключались вновь создаваемые сорта Омский рубин, Ангел, Омская янтарная. Графическое распределение этих сортов по урожайности, стекловидности зерна, содержанию белка и клейковины, представленное на рисунках 7–10, полностью совпадает с тенденцией изменения их по сорту Алмаз.

Снижение показателей качества зерна в некоторой степени связано с изменениями климата. Ранее нами было показано, что за период с 1981 по 2020 г. наблюдается тенденция незначительного потепления в мае (на 1,4 °С) – в основном в третьей декаде (на 2,6 °С). В первой декаде июня и августа температура повысилась на 2 и 1 °С соответственно, а в третьей декаде июня и первой декаде июля понизилась на 1,5 и 1,1 °С. Количество осадков в мае снизилось на 11,9 мм, в июне наблюдается увеличение на 5,2 мм, в июле снизилось на 6,3 мм, в августе отмечено увеличение на 6,9 мм, в основном во второй и третьей декадах. Относительная влажность воздуха в первой декаде мая понизилась на 6,9 %, во второй декаде на 5,7 %, в третьей на 0,7 %. В июне во всех декадах произошло увеличение: в первой декаде на 2,3 %, второй – 1,8, третьей – 4,4 %. В июле повышение составило 2 %, в основном в первой декаде – на 4,8 %, в августе наблюдалось увели- чение во второй декаде – на 1,9 % и третьей – на 2,8 % [16].

Кроме того, нами установлена зависимость качества зерна от метеофакторов в условиях южной лесостепи Западной Сибири [10]. В частности, от повышения осадков и относительной влажности воздуха во второй и третьей декадах августа. Среди изученных признаков в большей зависимости от метеофакторов находятся содержание белка и клейковины, цвет макарон. На сте-кловидность зерна и качество клейковины погодные факторы оказывают значительно меньшее влияние. Вероятно, на изменение показателей качества в какой-то мере влияет технология возделывания, снижение плодородия почв [17].

-

H. Kahiluoto et. al. [18] провели анализ урожайности пшеницы с 1991 по 2014 г. в 9 европейских странах по очень большой выборке сортов с учетом факторов изменения климата. Было установлено, что устойчивость пшеницы к изменениям метеофакторов начала ухудшаться в начале 2000-х гг. Особенно резкой оказалась отрицательная ответная реакция по урожайности во всех странах на повышение влажности, поскольку пшеница очень чувствительна к высокой влажности, которая благоприятна для распространения болезней. Они пришли к выводу, что причиной плохой приспособленности растений к климатическим изменениям является чрезмерный крен в создании высокопродуктивных сортов с низкой адаптацией, а также снижение генетического разнообразия.

Таким образом, для селекционеров и технологов есть над чем поразмыслить, и современные методы селекции, агробиотехнологии стоит пересмотреть с учетом изменения климата.

Рис. 1. Динамика урожайности сорта Алмаз в 1981–2020 гг.

Рис. 2. Динамика натуры зерна сорта Алмаз в 1981–2020 гг.

Рис. 3. Динамика стекловидности зерна сорта Алмаз в1981–2020 гг.

Рис. 4. Динамика содержания белка сорта Алмаз в 1981–2020 гг.

Рис. 5. Динамика содержания клейковины сорта Алмаз в 1981–2020 гг.

Рис. 6. Динамика показателей ИДК сорта Алмаз в 1981–2020 гг.

Рис. 7. Урожайность сортов твердой пшеницы

Рис. 8. Стекловидность зерна сортов твердой пшеницы

Рис. 9. Содержание белка у сортов твердой пшеницы

Рис. 10. Содержание клейковины у сортов твердой пшеницы

Заключение . Урожайность зерна за период 1981–2020 гг. существенно не изменилась, но ее изменчивость заметно сократилась. Проявляется тенденция снижения натуры с 760 г/л в 1981–1990 гг. до 754 г/л в 2011–2020 гг., стекло-видности с 85 до 64 %, белка с 18,03 до 14,83 %, клейковины с 33,4 до 29,8 %. Существенных изменений по качеству клейковины не выявлено. Среди показателей качества зерна более стабильные – натура зерна и содержание белка (коэффициент вариации 4,1 и 9,5 %, незначительная изменчивость). Остальные признаки укладывались в среднюю степень изменчивости (коэффициент вариации 12,3–15,0 %).

Список литературы Основные тенденции урожайности и качества зерна твердой яровой пшеницы в условиях южной лесостепи Западной Сибири

- Агапкин А.М., Махотина И.А., Белкин Ю.Д. Российский рынок макаронных изделий: структура, экспорт и импорт, динамика развития // Международная торговля и торговая политика, 2019. № 2 (18). С. 72-83. DOI: 10.21686/2410-7395-2019-2-72-83.

- Евдокимов М.Г., Юсов В.С. Яровая твердая пшеница в Сибирском Прииртышье: монография. Омск: Сфера, 2008. 160 с.

- Гончаров С.В., Курашов М.Ю. Перспективы развития российского рынка твердой пшеницы // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2018. № 2 (57). С. 66-75. DOI: 10.17238/issn2071-2243.2018.2.66.

- Кошелев Б.С., Храмцов И.Ф. Основные направления повышения эффективности зернового производства региона: монография. Омск, 2008. 340 с.

- Паромов В.В., Земцов В.А., Копысов С.Г. Климат Западной Сибири в фазу замедления потепления (1986-2015 гг.) и прогнозирование гидроклиматических ресурсов на 20212030 гг. // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг ресурсов. 2017. Т. 328, № 1. С. 62-74.

- Гурова Т.А., Осипова Г.М. Проблема сопряженной стрессоустойчивости растений при изменении климата в Сибири // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 2018. № 2. С. 81-92.

- Розова М.А., Мухин В.Н. Влияние погодных условий на содержание в зерне яровой твердой пшеницы белка, клейковины и ее качество в условиях Приобской лесостепи Алтайского края // Достижения науки и техники АПК. 2015. Т. 29, № 8. С. 58-61.

- Тихонов В.Е., Долгалев М.П., Митрофанов К.В. Влияние погодных факторов на формирование качества зерна твердой пшеницы в природных зонах Оренбургского Приуралья // Вестник Оренбургского государственного университета. 2005. № 9. С. 155-158.

- Вьюшков А.А., Мальчиков П.Н., Сюков В.В. и др. Селекционно-генетическое улучшение яровой пшеницы: монография. Самара: Изд-во СНЦ РАН, 2012. 265 с.

- Евдокимов М.Г., Юсов В.С., Пахотина И.В. Зависимость урожайности и качества зерна твердой яровой пшеницы от метеорологических факторов в южной лесостепи Западной Сибири // Зерновое хозяйство России. 2020. № 5 (71). С. 26-31. DOI: 10.31367/2079-87252020-71-5-26-31.

- Келер В.В. Варьирование содержания количества клейковины в зерне мягкой яровой пшеницы под влиянием метеорологических условий Красноярского края // Вестник КрасГАУ. 2020. № 2. С. 58-62. DOI: 10.36718/1819-4036-2020-2-58-62.

- Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур / Госкомиссия по сортоиспытанию с.-х. культур. М., 1985. Вып. 1. Общая часть. 269 с.

- Колмаков Ю.В. Оценка материала пшеницы в селекции и повышение потенциала его качества в зернопроизводстве и хлебопечении: монография. Омск: Изд-во ОмГАУ, 2007. 268 с.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.

- Morgounov A., Abugalieva A., Martynov C., Kiado A. Effect of Climate Change and Variety on Long-term Variation of Grain Yield and Quality in Winter Wheat in Kazakhstan. // Cereal Research Commucations. 2013. 42 (1). DOI: 10.1556/CRC.2013.0047.

- Евдокимов М.Г., Поползухин П.В., Василевский В.Д. и др. Совершенствование системы производства семян и товарного зерна яровой твердой пшеницы в Омской области: рекомендации. Омск: Ип Макшеевой Е.А, 2020. 59 с.

- Красницкий В.М., Шмидт А.Г. Динамика плодородия пахотных почв Омской области и эффективность использования средств его повышения в современных условиях // Достижения науки и техники АПК. 2016. № 7. С. 34-37.

- Kahiluoto H., Kaseva J., Balek J. at al. Decline in climate resilience of European wheat // Proc Natl Acad Sci. USA. 2019. 116 (1). P. 123-128.