Основные типологии молодежных субкультур и их функционал в современном обществе

Автор: Воеводина Л.Н.

Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki

Рубрика: Теория и история культуры

Статья в выпуске: 3 (125), 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу проблемы классификации субкультур и выявлению их функционала в современном обществе в связи с их распространением на фоне социально-культурных изменений, а также под влиянием глобализации. Субкультуры рассматриваются как формы альтернативной идентичности, символического сопротивления и социального самовыражения. Особое внимание уделяется анализу причин их возникновения в историческом и социальном контекстах, а также выявлению критериев, по которым те или иные сообщества выделяются как субкультурные. Отмечается, что субкультуры отличаются специфической совокупностью норм, ценностей и идеологических и эстетических установок, присущих определённой социальной группе, которые могут не совпадать или вступать в противоречие с официально признанными в обществе. Это может быть культ свободы (хиппи), технологического индивидуализма (киберпанки), духовного поиска и т. п. Субкультуры, хотя и маргинальны, имеют внутреннюю согласованность, основанную на общей системе ценностей, убеждений, символов и моделей поведения. Выделение субкультур происходит по совокупности критериев – от символической стилистики до идеологических позиций и групповой самоидентификации. В статье анализируются функции субкультур в современном обществе, в частности, каким образом субкультуры влияют на социализацию, протест, интеграцию и инновации.

Молодежные субкультуры, типологии субкультур, функции субкультур, ценности, идентичность, протестные субкультуры, сетевые субкультуры, субкультурная самоидентификация, символическое сопротивление и стиль, маргинальные группы, альтернативная социализация, девиантное поведение

Короткий адрес: https://sciup.org/144163482

IDR: 144163482 | УДК: 301.085 | DOI: 10.24412/1997-0803-2025-3125-112-120

Текст научной статьи Основные типологии молодежных субкультур и их функционал в современном обществе

Классификация субкультур является важным инструментом для систематизации многообразия социальных групп, обладающих собственной системой ценностей, норм и стилей поведения, а также для понимания роли межкультурных коммуникаций и диалога культур в глобальном мире[6]. Одной из причин появления научного интереса к субкультурам как на Западе, так и в нашей стране, являются произошедшие в XX веке социальные и культурные изменения, которые привели к появлению и широкому распространению субкультур в мире. В этот период общество столкнулось с бурными процессами урбанизации, индустриализации, миграции, ростом среднего класса и разрушением традиционных форм сообществ. В условиях ослабления социальных норм появились новые формы объединения людей – по интересам, обра- зам жизни, эстетическим предпочтениям и вкусам, стилям и жизненным стратегиям и ценностям. Исторический контекст экспансии субкультур позволяет понять социальные и психологические причины данного явления, его структуру и функции.

После Второй мировой войны молодежь в странах Запада получила больше свобод – как экономических, так и культурных. Возник особый молодежный рынок (музыка, мода, кино), а также новые способы потребления, отличные от взрослой культуры. Молодежь начала создавать собственные идентичности, отличающиеся от «официальной» культуры.

Сходные процессы наблюдались в СССР, начиная с периода «оттепели» 1950–1960-х годов, когда начали формироваться устойчивые молодежные неформальные объединения – стиляги, битники, хиппи, неформальные клубы, рок-группы. Социологи и психологи стали обращать внимание на эти явления, прежде всего в аспекте девиации, социальной адаптации и отклоняющегося поведения. В СССР субкультуры часто трактовались как симптом кризисов в воспитании, недостатков в работе с молодежью. Исследование неформальных групп позволило выявлять скрытые проблемы в обществе: отчуждение, дефицит ценностей, недоверие к государству. Доминирующая в обществе культура и советская идеология не предполагали плюрализма форм поведения, а потому любые отклонения от «нормального» образа жизни считались девиантными. Кроме того, в самых разных обществах существует и криминальная субкультура, которая отрицает общественные законы и нормы государства и изначально позиционирует свою девиантность.

После распада СССР в обществе начались глубокие трансформации: исчезновение общей идеологии, кризис института социализации, обострение социальных контрастов. В этой ситуации молодежные субкультуры стали не просто формами досуга, но и способами выживания, само- идентификации и протеста против доминирующей культуры. В советской культуре превалировала коллективистская модель человека, что противоречило стремлению молодежи к самовыражению, человек мыслился как часть коллектива, а личностное самовыражение подавлялось. Однако начиная с 1970-х годов, особенно в среде гуманитариев, стало развиваться понимание молодежной субкультуры как формы самоидентификации, альтернативной социализации. Появление субкультур сопровождалось новым интересом к персональной идентичности, ценностному плюрализму и альтернативным стилям жизни, что дало импульс культурологическим и психологическим исследованиям[5].

В 90-е годы в России наблюдалась резкая трансформация общественного строя, идеологии, ценностей, что вызвало всплеск неформальных молодежных движений. Социологи и культурологи начали изучать новые идентичности, модели поведения молодежи, их поиск смысла, адаптацию к рыночной реальности и глобализации. В постсоветской России началось активное ознакомление с трудами зарубежных ученых – С. Холла, Д. Хебдижа и др. [11; 12;

Советская молодёжь, 1970–1980-е гг.

13]. Их работы вошли в корпус социологических и культурологических исследований субкультур, которые развивались в русле влияния марксизма и постструктурализма.

Субкультуры стали рассматриваться как маркеры изменений в структуре ценностей, идентичностей и форм коммуникации, особенно в молодежной среде. Рост массовых коммуникаций, телевидения, а позже и интернета, способствовал глобализации субкультур. Медиа не только транслировали субкультурные стили, но и стали пространством для их конструирования, распространения и потребления. Современные субкультуры активно развиваются в медиапространстве, что является новым вызовом для гуманитарного знания. Появление социальных сетей усилило интерес к сетевым субкультурам и породило новые исследовательские направления. Социальные сети, цифровые технологии и массовая культура породили сетевые и глобализированные формы субкультур – от геймеров до киберпанков.

В научной литературе предложено множество подходов к классификации субкультур на основе различных критериев: возрастных, классовых, гендерных, профессиональных, идеологических, этнических, религиозных и других. Основные типы субкультур различаются по своим ценностям, формам социальной организации, внешнему выражению идентичности и отношению к доминирующей культуре. Типы различных субкультур отличаются друг от друга по своему содержательному наполнению. В частности, можем выделить основные критерии субкультур, с помощью которых осуществляется их дифференциация: общность ценностей, норм, целей, групповых установок, единство идеологической позиции; устойчивость субкультурной группы и внутренняя иерархия; общность символики и стиля; наличие самоидентификации и признание другими членами общества.

Одним из ключевых критериев выделения субкультур является общность ценно- стей и норм, целей, идеологии, то есть наличие у членов субкультурной группы схожих взглядов на мир, поведенческих установок и культурных ориентаций, которые определяют культурное единство и сплочённость внутри субкультурного сообщества. Эти общие установки отличают субкультуру от доминирующей культуры и формируют её социально-культурную идентичность. Субкультура формируется тогда, когда группа людей разделяет определённые ценности, установки, представления о добре и зле, справедливости, свободе, идентичности, а также нормы поведения, отличающиеся от доминирующей культуры. Эти ценности и нормы могут проявляться в образе жизни, одежде, языке, форме общения, и даже в системе моральных координат.

Ценности являются фундаментальной основой любой социальной общности. Значение ценностей в жизни общественных групп подчеркивали самые различные исследователи, отмечая, что ценности формируют основу любых социальных взаимодействий. Для больших общественных групп они служат механизмами социальной интеграции, передачи традиций, воспроизводства культуры и управления поведением. Без общего ценностного фундамента невозможно устойчивое функционирование ни общества в целом, ни его отдельных групп – будь то этнические, религиозные, профессиональные.

Э. Дюркгейм акцентировал внимание на том, что общество держится на моральной солидарности, а она возможна только при наличии общих ценностей и верований [3]. В современных условиях, когда общество становится всё более фрагментированным, субкультуры выступают носителями и хранителями альтернативных ценностных систем, позволяя индивиду найти своё место в условиях культурного разнообразия и неопределённости.

В рамках субкультур именно общность ценностей выступает определяющим фактором, формирующим коллективную идентичность, устойчивость группы и её границы по отношению к доминирующей культуре. Они формируют основу норм, правил и социальных ролей. Т. Парсонс в книге «Структура социального действия» отмечал, что ценности являются некими символическими стандартами, по отношению к которым упорядочиваются действия и мотивации членов общества [4].

Субкультура панков, например, формировалась вокруг таких ценностей, как анархизм, антиавторитаризм, презрение к коммерциализации и социальной рутине. Эти ценности воплощались в одежде, музыке, агрессивной символике, поведении. Как пишет Дик Хебдидж, «стиль панков был формой визуального протеста, материализацией субкультурных ценностей, заявленных наперекор мейнстриму» [13, p. 63]. Субкультуры 1960–70-х годов строились на ценностях духовного саморазвития, любви, мира и экологической осознанности. Эти ценности стали формой критики потребительского общества. Теодор Роззак подчёркивал, что контркультура создаёт «систему ценностей, глубоко противоположную рациональной иерархии технократической цивилизации» [18, p.112].

Даже в казалось бы нейтральных группах, таких как геймеры или фандомы, мы видим устойчивые ценности – креативность, коллективное участие, открытость к разнообразию, принятие альтернативных идентичностей. Это делает такие группы субкультурными сообществами, обладающими собственной идеологией и моральными ориентирами.

Таким образом, общность ценностей – это не второстепенный, а ключевой структурный элемент субкультур и любых социальных общностей. Она обеспечивает сплочённость, устойчивость, историческую преемственность и культурное многообразие, способствует формированию субкультурной идентичности, обеспечивая не только чувство принадлежности, но и готовность защищать интересы группы

Иными словами, ценности – это не просто декларируемые идеи, а практически значимые основания для повседневного поведения и социальной солидарности. Т. Роззак, анализируя контркультуры, указывает, что субкультуры могут обладать целостной альтернативной системой ценностей, включая анархизм, пацифизм, экологизм и духовные практики, которые находятся в оппозиции к господствующим нормам [18]. Именно это отличие ценностных ориентиров позволяет выделить субкультуру как отдельный социальный и культурный феномен.

Кроме того, общность ценностей и норм внутри субкультур может усиливаться через механизмы социальной идентификации, когда индивидуум ощущает себя частью группы и воспроизводит её поведенческие паттерны. Таким образом, общность ценностей и норм – это не просто формальный критерий, а ядро субкультурной идентичности, обеспечивающее устойчивость группы, воспроизводство её моделей поведения и отграничение от других сообществ и массовой культуры.

Альберт Коэн в классической работе, исследующей культуру преступных групп, отмечал, что подростковые субкультуры возникают как ответ на невозможность добиться успеха по стандартам доминирующего общества. Он указывал, что эти группы формируют собственные критерии значимости, отличающиеся от общепринятых и демонстрируют отказ от ценностей среднего класса: «Их поведение рационально в рамках альтернативной системы ценностей» [10, p. 74].

Неформальные молодежные объединения стали рассматриваться как индикатор социокультурных кризисов, дефицита доверия к государству, утраты нравственных ориентиров. Анализ таких сообществ позволил выявить скрытые конфликты и ценностные разломы в обществе.

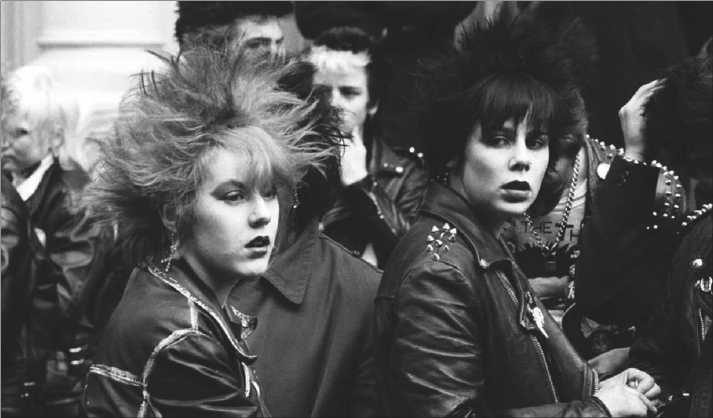

Символика и стиль (одежда, музыка, речь, татуировки, граффити) – важнейшее средство выражения субкультурной иден-

Фестиваль Doe Wat ‘84 в Девентере, Нидерланды, 21-24 июня 1984 г.

тичности. Например, панки использовали ирокезы и булавки как знаки антисистемности, а готы – темные одежды и макияж как способ эстетизации смерти [13].

В 1960–1970-х годах появились крупные теоретические школы, объясняющие субкультуры как формы сопротивления гегемонии. Так, Бирмингемская школа культурных исследований трактовала субкультуры как символическое выражение классового конфликта через стиль, язык и поведение. Они начали рассматривать субкультуры (модов, панков, скинхедов) как формы символического сопротивления угнетённых классов. В частности, Д. Хебдидж рассматривал субкультурные стили (одежду, музыку, украшения) как форму «жесткого» ответа на гегемонию через «бриколаж» – творческое переосмысление повседневных предметов. Он, исследуя стили британских субкультур, подчёркивал, что «одежда, музыка, речь и поведение представляют собой код, который выражает символическую оппозицию доминирующей культуре» [13, p.18]. Но этот код основывается именно на общей системе норм и ценностей, разделяемой членами субкультурного сообщества. Исследователь молодежных субкуль- тур Д. Коэн подчёркивает, что субкультура возникает как реакция на социальную маргинализацию или неудовлетворённость положением в обществе, и выражается через формирование особой системы символов и ценностей [10]. С этой позиции общность ценностей служит как способом самовыражения, так и механизмом защиты от давления внешнего мира. Таким образом, общность ценностей и норм – это один из базовых критериев, позволяющих выделять субкультуры как устойчивые формы социальной и культурной дифференциации. Она не только объединяет членов группы, но и определяет характер их взаимодействия с окружающим обществом.

Многие субкультуры имеют идеологическую специфику, выражают оппозицию господствующим социальным структурам – капитализму, конформизму, расизму, гомофобии и пр. Это может быть ярко выражено (анархисты, феминистские субкультуры), либо скрыто в стилистике. Субкультуры рассматриваются как индикаторы социального напряжения, форма организации протеста, способ ухода от официальных норм, поиск коллективной идентичности, особенно среди молодежи.

Субкультуры – это устойчивое сообщество и внутренняя иерархия, не просто набор модных предпочтений, а устойчивое сообщество, обладающее своими лидерами, нормами вхождения и исключения, внутренней иерархией, сленгом и даже ритуалами [16]. Субкультура отличается самоидентификацией и признанием со стороны других. Группа признаётся субкультурой не только по внешним признакам, но и потому, что сами участники осознают себя особым сообществом. Важно также, как общество и медиа маркируют ту или иную группу как «субкультурную».

Устойчивость субкультуры обеспечивается за счёт того, что её участники воспринимают ценности и нормы не только как внешние требования, но как часть собственной идентичности. Субкультуры предоставляют своим участникам возможность выразить индивидуальность и противопоставить себя доминирующей культуре. Атрибутика, стиль одежды, сленг и символика позволяют человеку заявить о принадлежности к определённой группе. Так, для готов характерен подчёркнутый внешний вид (чёрная одежда, аксессуары в готическом стиле), который является маркером групповой идентичности.

Протестные субкультуры выражают активное несогласие с господствующими нормами и институтами общества. Многие субкультуры возникают как форма протеста против социальных норм, политических структур или экономических условий [2]. Субкультуры позволяют безопасно канализировать недовольство и выражать несогласие через культурные практики. Примерами могут служить движение панков, выразившее протест против экономического кризиса и социальной несправедливости Великобритании 1970-х годов; выступления антиглобалистов – участники международных движений против корпоративной глобализации и неолиберальных экономических реформ; движение анархистов – сторонников ликвидации государственной власти, существующее как в традиционной форме (анархосиндикализм), так и в современных вариациях сетевых движений.

Рекреационные субкультуры создают альтернативные формы досуга: хиппи (ценности мира, любви и естественной жизни), рейверы (поиск измененных состояний сознания, для чего использовались музыка и танцы). Профессиональные субкультуры объединяют представителей определённых

Движение панков в Великобритании 1970-х гг.

профессий, вырабатывающих специфические нормы и поведенческие паттерны: медицинские работники (особые формы профессионального юмора, этики), программисты (развитие особого технического жаргона и др.).

Этнические и религиозные субкультуры образуются вокруг сохранения специфической этнокультурной или конфессиональной идентичности в многонациональных обществах. Этнические меньшинства, например, афроамериканская субкультура в США, сочетают элементы африканских традиций и американской действительности [17]; религиозные молодежные движения, такие как православные молодежные клубы в России, объединяют молодых людей на основе общих религиозных ценностей и практик.

Конец XX – начало XXI века знаменуется трансформацией субкультур в гибридные, ситуативные сообщества (как «identity tribes»). Эти формы не основаны на классе или религии, а на эстетике, идентичности и онлайн-общении. С развитием цифровых технологий субкультуры существуют в виртуальной среде, это игровые и интернет-субкультуры. В частности, геймеры – игровые сообщества поклонников компьютерных игр, таких как «World of Warcraft» или «Dota 2». Для субкультуры геймеров характерно развитие сетевого взаимодействия, создание кланов и киберспортивных организаций. Для анимешников – поклонников японской анимации и культуры манга – характерно активное использование тематической атрибутики, а также отличительной чертой является проведение фестивалей, косплей (переодевание в персонажей аниме) и т. п.

Субкультуры выполняют в обществе важные многообразные социальные функции, рассмотрим основные из них. В частности, это социализацирующая и коммуникативная функции. Субкультуры создают пространство для социализации индивидов – освоения норм, ценностей и моде- лей поведения, отличных от доминирующих. Они позволяют молодежи и другим участникам учиться коммуницировать, распределять роли внутри группы и развивать чувство коллективной идентичности. Например, в среде скейтеров новички осваивают не только технику катания, но и специфический кодекс чести, основанный на уважении к мастерству и самостоятельности.

Интегративная функция: несмотря на свою автономность, субкультуры способствуют социальной интеграции, объединяя людей с общими интересами и ценностями. В условиях социальной изоляции или отчуждения субкультурные объединения могут выполнять роль поддержки, помогая участникам чувствовать принадлежность к группе. Особенно это проявляется в субкультурах геймеров, анимешников и других интернет-сообществ. Инновационная функция проявляется в том, что субкультуры являются источником культурных инноваций, так как экспериментируют с новыми формами искусства, музыки, языка и поведения. Новые стили, появляющиеся в субкультурных сообществах, зачастую со временем проникают в массовую культуру. Например, хип-хоп изначально был локальной субкультурой бедных районов Нью-Йорка, но позже стал глобальным культурным феноменом. Субкультуры выполняют аксиологическую и нормативную функции, определяют ценности, нормы и цели, к которым стремится группа (например, свобода самовыражения, протест, творчество); регулятивная функция субкультур проявляется в обеспечении правил и моделей поведения; идентификационная функция позволяет группе самоидентифицироваться через противопоставление другим; субкультуры выполняют рекреационные функции, обеспечивая проведение досуга и психологическую разгрузку. Субкультуры влияют в современном мире на многие социальные процессы и инициируют культурные изменения.

Таким образом, классификация субкультур демонстрирует сложную картину разнообразных функций и форм групповой идентичности, связанных с социальными изменениями и культурными инновациями. Они отражают более широкий процесс переосмысления роли личности, свободы самовыражения и культурного разнообразия в условиях меняющейся социальной реальности. Субкультуры выступают индикатором ценностных сдвигов, формируют альтернативные социальные нормы и поддерживают социальную стабильность через альтернативные формы выражения.