Особенность работы электрохимической защиты с локальными анодами в северных условиях

Автор: Устинов В.П., Новиков В.Ф., Муратов К.Р., Радченко А.В., Тихнов К.В., Соколов Р.А., Мимеев М.С.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Природопользование

Статья в выпуске: 1 (62) т.12, 2016 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140221770

IDR: 140221770

Текст статьи Особенность работы электрохимической защиты с локальными анодами в северных условиях

Для защиты труб подземного газопровода (ГП) применяют электрохимическую защиту (ЭХЗ) с помощью локальных анодов коррозионной защиты (КЗ) [13]. В северных условиях неоднородного промерзания грунта аноды, как правило, глубоко заземляют. Однако это помогает не во всех условиях. Так если трасса газопровода расположена в зоне сезонного 6-8 месячного промерзания грунта (залесённый суходол), в частности с глубиной промерзания 2,8–3,5 м/с, участками вечной мерзлоты болотно–торфяных грунтов, где сезонно–талый слой (СТС) не превышает 0,5 м, наблюдается аномальная коррозия. На рисунке 1 показано распределение плотности дефектов по длине межпромыслового газопровода Губкинского месторождения ЗАО «Пургаз».

Рис. 1. Распределение плотности дефектов ∆n/n по длине (в метрах) промыслового газопровода.

Как видно из рис. 1 на 8–12 и 23–28 километрах наблюдается аномально высокая плотность коррозии, которая сформировалась за 5 лет. Это доказывает, что ЭХЗ в этих условиях мало эффективна. При этом службами электрохимической защиты постоянно проводился контроль потенциала электрохимической защиты относительно поверхности растепленного грунта и он поддерживался на необходимом уровне.

Задачей исследования явилось выяснение причин повышенной коррозии, поиск методов раннего контроля эффективности ЭХЗ, разработка и реализации корректирующих мероприятий по ЭХЗ.

Для этого были проанализированы условия работы межпромыслового газопровода. В геологолитологическом строении верхней части разреза территории в пределах Пякупур–Тыдооттского междуречья принимают участие современные и верхнечетвертичные аллювиальные и озерно – аллювиальные отложения, представленные, в основном, переслаиванием мелких и супесей песков. Грунтовые воды залегают близко к дневной поверхности, в зависимости от форм микрорельефа, их уровень изменяется от 0,4 м до 4,3 м. Грунтовые воды могут оказывать разрушающее влияние на железные конструкции, бетон и другие строительные материалы. По анализам проб химического состава грунтовых вод можно определить что: реакция водной среды находиться в пределах 5,6–6,2 рН, таким образом, вода является слабоагрессивной по общекислотному показателю и сильноагрессивной по выщелачивающей способности. Вода не агрессивна по сульфатному показателю (в пробах воды не обнаружены сульфатные ионы). Воды не магнезиально агрессивные, так как количество магния двухвалентного в отобранных пробах не превышает первых десятков мг/л. По углекислотному показателю – воды средне агрессивные.

Пройдя стадию предварительной подготовки газ после узла редуцирования с давлением 3,31 МПа (33,1 кгс/см2) и температурой (зимний период -20С, летний +4,50С) поступает в межпромысловый газопровод (далее МПГ) УППГ Северный участок – ЗТГП. Расход газа по МПГ составляет 155-160 тыс. м3/час. На расстоянии 8,3 км от УППГ имеется узел подключения в МПГ попутного нефтяного газа с давлением 3,28 МПа (32,8 кгс/см2) и температурой +27,10С. Далее с температурой (в зимний -4,20С и температурой +50С в летний периоды) газ достигает ЗТГП. На участке протяженностью около 300 м от точки подключения попутного нефтяного газа температура смешенного газа имеет положительную величину в летний период и вблизи 0 0С в зимний период. Таким образом, по существующим оценкам, возможна ситуация, когда в зимнее время (и в летнее время при условии неполного растепления грунта) имеется оболочка вокруг ГП, состоящая из мерзлого грунта, и жидкого слоя вокруг труб, следовательно, реализуются условия для коррозии в электролите. Удельное электрическое сопротивление промерзшего песчаного грунта составляет порядка 106 Ом [2]. В результате трубопровод оказывается электроизолированным от СКЗ, и защитный потенциал не достигает необходимого уровня на ряде участков ГП.

Создается неблагоприятные условия для ЭХ защиты. Коррозионная среда имеется, но электрический ток защиты не поступает и требуемый потенциал защиты не создается.

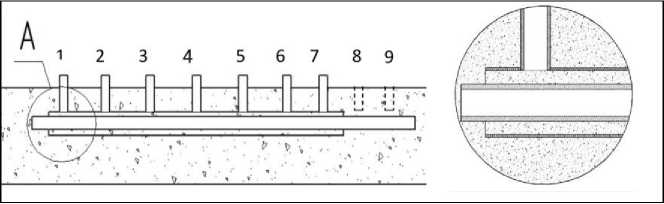

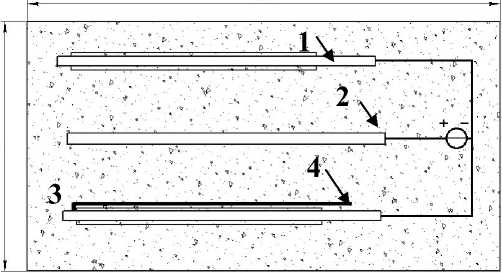

Моделирования описанных условий в экспериментальном варианте осуществлялось следующим образом. Три стальные трубы длиной 73 см погружали в ящик с песком на глубину 9 см (рис. 3.). В середине ящика расположили анод (диаметр 19 мм), по бокам катоды (диаметр 23, 75 мм), выполняющие роль трубопровода. Трубы (катоды) соединены с минусом, анод с плюсом аккумулятора. Напряжения на клеммах поддерживалось на уровне U 0 = 1,8 В (рис. 2.).

Катоды были частично изолированы с помощью изоляционной ленты, нанесенной на трубы в виде винтовой линии.

Рис. 3. Расположение трубы (катода) с кожухом в ящике с песком, 1-7 патрубки для попеременного помещения электродов сравнения на поверхность трубы, 8-9 места измерения потенциала над трубой вне кожуха, А – увеличенный элемент трубы в кожухе.

Рис. 2. Схема расположения труб в ящике с влажным песком (вид сверху): 1, 3 – трубы с кожухом, 2 – анод, 4 – вспомогательный электрод, 5 – источник постоянного тока.

Оставленная открытой часть металла, явилась моделью дефектов изоляционного покрытия. Расстояние между изоляцией (ширина открытой части) лежит в пределах 2–4 мм. Длина изоляции винтовой линии равняется 192 см. Площадь S не изолированной (открытой) части составила порядка 60 см2. Стальную трубу помещали в пластмассовую трубу диаметром 47 мм, своего рода кожух, который моделирует замерший грунт окружающий трубу со всех сторон (рис. 3). Между кожухом и трубой засыпали грунт (песок), имеющий такие же показатели (удельное сопротивление, влажность, структуру), как и основной грунт в ящике.

Кожух снабжён пластмассовыми патрубками 1-7 необходимыми для измерения потенциала внутри кожуха – «мерзлоты». Для изучения распределения потенциала в отверстия трубок помещался специально изготовленный медносульфатный электрод сравнения.

Один конец трубы (катода) находится вне кожуха, что позволяет сравнивать потенциал грунта над трубой с кожухом (аналог растепленного грунта над обледенелым участком) с потенциалом грунта на таком же расстоянии на участке без кожуха (аналог полностью растепленного участка грунта) над трубой с нарушенной изоляцией.

Разность потенциалов между трубой и точками на поверхности грунта измеряли с помощью электрода сравнения и вольтметра ДТ 5302 в точках 1-7 внутри кожуха и в точках 8, 9 над трубой за пределами кожуха.

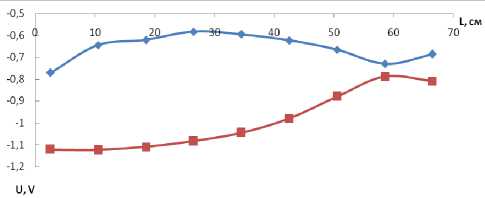

Результаты измерения потенциала представлены на графиках (рис. 4, 5). На рисунке 4 показано распределение потенциала катода относительно грунта над трубой (нижняя кривая) и внутри кожуха (верхняя кривая). Из рисунка видно, что минимальное значение потенциала трубы относительно поверхности составляет 1,12В, а относительно грунта внутри кожуха составляет 0,590В. Падение потенциала наблюдается над «растепленном» участком трубы с нарушенной изоляцией (точки 8, 9). Таким образом, если участок трубы окружен непроводящим грунтом, то реальный потенциал защиты уменьшается. При контроле потенциала ГП относительно потенциала поверхности растепленного грунта, может создаться ложное представление о величине потенциала защиты относительно жидкой фазы окружающей поверхность трубы внутри замороженного грунта. Это приведет к не полной защите ГП, и если изоляция трубы ГП будет нарушенной, а поверхность трубы окружена жидким электролитом, то нормальной электрохимической защиты уже не происходит, а возникнут условия для повышенной коррозии.

Рис. 4. Распределение потенциала трубы (катод) относительно грунта над трубой (нижняя кривая) и грунта внутри кожуха (верхняя кривая).

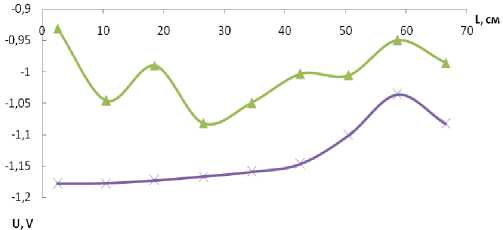

Нами был предложен и промоделирован способ выравнивания потенциала. Для этого внутрь кожуха помещали пластину (740х20х0,5) мм из низкоуглеродистой стали (рис. 2, позиция 4). При этом значительная ее часть находилась вне кожуха в зоне защитного положительного потенциала создаваемого анодом. Результаты измерений потенциала трубы (катода) относительно грунта над трубой и внутри трубы, приведены на графике (рис. 5). Из графика видно, что потенциал трубы относительно поверхности грунта изменяется по ее длине от 1,18В до 1,05 В (нижняя кривая).

Величина потенциала в изолированном пространстве на катоде с вспомогательным электродом существенно повысилась и достигла значения (1,0±0,1) В, (рис. 5, верхняя кривая). Это доказывает возможность выравнивания потенциала в изолированных зонах ГП без дополнительных источников напряжения, путем использования энергии станции катодной защиты. Такого рода усиление ЭХЗ, по-видимому, целесообразно делать на участках, где уже смонтирована и работает традиционная система ЭХЗ с локальными анодами. Для вновь строящегося трубопровода выравнивание потенциала такого рода можно проводить путем монтажа гибких анодов [4-9].

Рис. 5. Распределение потенциала трубы (катода): относительно грунта над трубой (нижняя кривая); относительно грунта внутри кожуха (верхняя кривая) для трубы с вспомогательным электродом.

Метод выравнивания потенциалов имеет ряд полезных свойств:

-

1. Не требует дополнительного источника питания, так как используется традиционная система электрохимической защиты.

-

2. Выравнивает защитный потенциал частично или полностью электроизолированных участков трубопровода.

-

3. Не создаёт риска возникновения избыточных токов, чреватых наводороживанием, так как рассчитана на работу в общей сети аттестованной ЭХЗ.

-

4. Для изготовления используется недорогая низкоуглеродистая сталь (катанка, лента, проволока).

Выводы:

-

1. У трубопровода с температурой транспортируемого газа выше нуля и окруженного промерзшим грунтом создаются условия для повышенной коррозии вследствие экранирования металла от защитного потенциала ЭХЗ.

-

2. Для мониторинга работы ЭХЗ в условиях Севера нужна система долговременных датчиков, позво-

- ляющих надежно определять потенциал на поверхности изоляции ГП.

-

3. Применение вспомогательного электрода электрически связывающего поверхность ГП экранированного промерзшим грунтом с растепленным грунтом в зоне электрического поля анода существенно повышает потенциал на поверхности трубы.

Список литературы Особенность работы электрохимической защиты с локальными анодами в северных условиях

- СТО ОАО «Газпром» 2-3.5-454-2010.

- «ГОСТ 5272-68: Коррозия металлов. Термины».

- Антикоррозионная защита/Козлов Д.Ю. -Екб: ООО «ИД «Оригами», 2013. -С. 343. -440 с.

- Ткаченко В.Н. Электрохимическая защита трубопроводных сетей. -М.: Стройиздат, 2004. -320 с.

- Яблучанский А.И. Применение протяженных гибких анодов в системах ЭХЗ КС: Материалы отраслевого совещания по проблемам защиты от коррозии (г. Барнаул. 21-26 апреля 2008 г.). -М.: ООО «ИРЦ Газпром», 2008. -С. 88-99.

- Делекторский А.А., Стефов Н.В. Особенности работы эластомерных анодов. -Коррозия//Территория нефтегаз. -2006. -№ 9. -С. 49.

- Петров Н.А., Фатрахманов Ф.К. Методика по определению эффективности катодной защиты газопроводов с применением систем ЭХЗ с эластомерными анодами уложенными в одной траншее с газопроводом. -М.: «ВНИИГАЗ», 2002.

- Яблучанский А.И. Применение протяженных гибких анодов в системах ЭХЗ КС: Материалы отраслевого совещания по проблемам защиты от коррозии (г. Барнаул. 21-26 апреля 2008 г.). -М.: ООО «ИРЦ Газпром», 2008. -С. 88-99.

- Попов В.А., Корзунин Г.С. Опыт использования протяженных гибких анодов в системе электрохимической защиты от коррозии магистральных газопроводов//Территория нефтегаз. -2009. -№ 4.