Особенности адаптации сельских мигрантов основных этнических групп Хакасии

Автор: Лушникова Ольга Леонидовна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 8, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье произведен анализ адаптационных процессов мигрантов из сельской местности - представителей основных этнических групп Хакасии: русских и хакасов. Предпринята попытка ответить на вопрос, почему представителям титульного этноса региона сложно адаптироваться в условиях городской среды. Представлены результаты социологического опроса приезжих из сельской местности, проживающих в городских поселениях Хакасии (405 русских и 403 хакасов). По итогам исследования выявлено, что хакасам по сравнению с русскими сложнее привыкнуть к городскому образу жизни, они чаще трудоустраиваются в сферы физического труда, более склонны к сохранению сельской идентичности. Трудности адаптации хакасов объясняются их традиционным образом жизни, связанным с сельской местностью, особенностями национального характера (хакасы в основном интровертивны), а также осознанием своего неравенства по сравнению с русскими.

Адаптация, адаптационные процессы, мигранты, сельские территории, городские поселения, целевая установка, городская идентичность, сельская идентичность, хакасы, русские, хакасия

Короткий адрес: https://sciup.org/149132880

IDR: 149132880 | УДК: 316.334.55/.56(571.513) | DOI: 10.24158/tipor.2019.8.3

Текст научной статьи Особенности адаптации сельских мигрантов основных этнических групп Хакасии

Постановка проблемы исследования

Хакасию вполне можно считать урбанизированным регионом: в городских поселениях проживает две трети всего населения республики [2, с. 835]. Существенный прирост дает внутрирегиональная миграция, которая составляет более половины (52,6 %) от всех перемещений населения региона [3, с. 120]. Причем статистические данные свидетельствуют о том, что основным направлением миграции является перемещение населения из сельских поселений в городскую местность [4, с. 18].

Преобладающей этнической группой в Хакасии являются русские, которые составляют 80,3 % от общей численности населения региона, доля коренного населения незначительна - всего около 12 % [5, с. 575]. При этом большая часть русских (71,2 %) проживает в городских поселениях, а почти две трети хакасов (61,6 %) - в сельских [6]. Конечно, традиционный уклад жизни хакасов тесно связан с сельской местностью, сельским хозяйством, однако это не единственное объяснение того, почему превалирующая часть титульного этноса проживает в сельских поселениях. Результаты исследований демонстрируют невысокую миграционную активность коренного населения. Так, исследование 1970-х гг., посвященное изучению расселения населения региона, показало низкую интенсивность миграции коренного этноса по сравнению с русскими (доля русских в общем объеме миграции городских поселений составляла 83,9 %, хакасов - 5,3 %). Хакасское население перемещалось преимущественно в пределах региона (среди мигрирующих хакасов только 20 % выезжали за пределы Сибири, тогда как у русских на эту категорию мигрантов приходилось 60 %) [7, с. 58]. Даже переезжая в город, хакасы испытывали трудности адаптации, в частности при освоении нетрадиционных видов труда [8, с. 149].

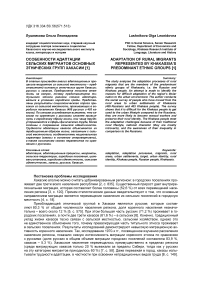

Более поздние исследования 2000-х гг., посвященные изучению адаптационных процессов основных этнических групп Хакасии, подчеркивали социально-экономические различия, проявлявшиеся в неравных возможностях социального роста [9, с. 3]. Осознание хакасами такого неравенства негативно сказывалось на процессе их адаптации в условиях города. Статистические данные 2000-х гг. свидетельствуют о том, что хакасы значительно чаще, чем русские, уезжали из городских поселений [10, с. 16] (рис. 1).

-400

■ Русские ■ Хакасы

Рисунок 1 – Миграционный прирост (убыль) основных этнических групп Хакасии в городских поселениях с 2001 по 2007 г.

В исследовании предпринята попытка ответить на вопрос: почему хакасам сложно приспособиться к условиям городской жизни?

Теоретическая основа исследования

Успешность адаптации тесно связана с целевыми установками , отражающими готовность к активной деятельности в соответствии с определенными ценностями. Согласно исследованиям Н.А. Свиридова, среди тех, кто связывает осуществление своих жизненных целей в первую очередь с собственной целеустремленностью и активностью, доля адаптированных более чем в два раза выше, чем среди уповающих главным образом на положение дел в обществе [11, с. 91]. Кроме того, на адаптационные процессы оказывают влияние факторы, препятствующие процессу адаптации или затрудняющие его. Исследователи относят к ним неопределенность материального положения, неясность житейских горизонтов, утрату уверенности в завтрашнем дне и т. д. [12, с. 84]. Поэтому успешность включения в городскую среду связана не только с установками, но и с ожиданиями, ориентациями, мотивами переселенцев.

Согласно зарубежным исследованиям, для трудовых мигрантов переезд – это своего рода стратегия выживания, которая дает возможность зарабатывать и отправлять денежные переводы («миградоллары») в исходное место проживания [13, p. 28]. В условиях кризиса современного села миграция из села в город тоже может рассматриваться как стратегия приспособления к социально-экономическим реалиям жизни, ведь мотивы переезда основной массы сельчан носят вынужденный характер. Иногда переезд в город рассматривается как временный, поэтому адаптация преимущественно ориентирована на максимально успешное трудоустройство.

Успешность адаптации к городу зависит в том числе от того, на какие социальные институты мигрант ориентируется в процессе включения в городскую среду (на общину, на равных, на себя), причем более продуктивно использование собственных ресурсов [14, с. 13]. Существует мнение, согласно которому более успешна ориентация на построение новых социальных связей в городской среде [15, с. 32]. Компактное проживание сельских мигрантов часто приводит к отго-рожению от принимающего сообщества, трудностям взаимодействия, неприятию городского образа жизни. Кроме того, мигрант может сохранять устойчивые родственные, земляческие, иму- щественные связи с местом прежнего проживания и продолжать ощущать отношение принимающего сообщества к себе и к членам своей семьи как к пришлым [16, с. 58]. Сохранение тесных связей с селом может препятствовать укоренению в городской среде, привести к формированию двойной идентичности. В нашем представлении менее болезненное включение сельского мигранта в городскую среду связано с готовностью принимать условия новой среды и с ориентацией на использование собственных ресурсов.

Эмпирическая основа исследования

Работа построена на результатах социологического опроса, направленного на изучение адаптационных процессов коренных народов Южной Сибири (Хакасии, Горного Алтая и Тувы) к городским условиям. Данное исследование является частью проекта «Исследование региональной модели урбанизационного развития Южной Сибири в 1945–2017 гг.» (грант РФФИ № 18-39-00074 мол_а), руководитель – Е.Е. Тиникова. Финансовые затраты на проведение опроса компенсировались за счет средств гранта. В настоящей статье используются данные опроса по Республике Хакасия. Опрос проводился в июле – августе 2018 г. в городских поселениях Хакасии: 5 городах и 8 поселках городского типа методом формализованного интервью. Выборка квотная: по полу, возрасту, национальности и факту переселения (из сельских поселений в городские). Опрос проводился в домах гостиничного типа, общежитиях, городских районах компактного проживания хакасов. Для поиска респондентов также использовался метод «снежного кома». Опрошено равное количество русских и хакасов – по 500 чел. Произведен ремонт выборки по полу и возрасту, осуществлена выбраковка анкет. В результате для анализа использованы данные 405 анкет опрошенных русских и 403 анкет опрошенных хакасов. Обработка данных осуществлялась с использованием прикладного пакета статистической обработки данных IBM SPSS Statistics 19.

Результаты

Согласно полученным результатам, основной мотив переезда сельских мигрантов преобладающих этнических групп Хакасии связан с безработицей в сельской местности. Причем у хакасов этот мотив более выражен: среди них треть (33,7 %) опрошенных объяснила свой переезд отсутствием работы в селе, среди русских таковых чуть меньше – четверть (25,9 %) респондентов. На втором месте – мотивы, вызванные стремлением к лучшей жизни: примерно четверть русских (24,7 %) и хакасов (25,1 %) ответили, что именно желание жить лучше побудило их уехать из села. Конечно, сложные социально-экономические условия современного села фактически вынуждают сельских жителей уезжать из деревни, однако, согласно полученным данным, наличествуют и другие мотивы переезда. Так, одна пятая (21,1 %) опрошенных хакасов переехала в город для получения образования (среди русских таковых 17,8 %). Часть респондентов объясняла свое решение о переезде семейными обстоятельствами (16,1 % хакасов и 12,0 % русских).

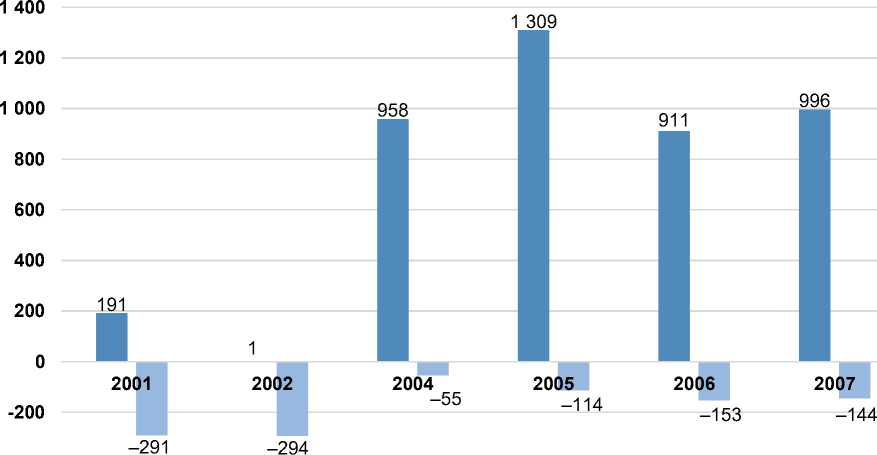

Несмотря на побудительные мотивы миграции, только одна пятая часть опрошенных (22 % русских и 21,3 % хакасов) выразила готовность прикладывать усилия, чтобы улучшить свою жизнь (рис. 2). Можно считать, что адаптационный потенциал у этой части опрошенных самый высокий.

Меня все устраивает

Я приложу все силы, чтобы жизнь стала лучше Я вряд ли смогу изменить жизнь к лучшему Все устроится само собой Затрудняюсь ответить

Русские Хакасы

Рисунок 2 - Оценка своей жизни русскими и хакасами, приехавшими из села, % опрошенных

Самый низкий потенциал адаптации у респондентов, не склонных связывать изменения в своей жизни с приложенными усилиями, а в большей степени уповающих на то, что все устроится само собой: таковых среди русских и хакасов по 7,2 %. Пессимистично настроенных респондентов (полагающих, что они вряд ли смогут изменить жизнь к лучшему) тоже достаточно много: среди хакасов они составляют одну пятую опрошенных (21,8 %), среди русских больше – почти четверть (24,5 %). Среди опрошенных хакасской национальности по сравнению с русскими больше тех, кого все устраивает (49,4 и 45,9 % соответственно). В некотором смысле такое отношение к жизни тоже может свидетельствовать об отсутствии стремлений к каким-либо изменениям и в целом о некоторой пассивности хакасов.

Результаты опроса показали, что половина респондентов (50,4 % русских и 52,9 % хакасов) испытывала трудности, связанные с вопросами жилья: его поиском, частой сменой и высокими расходами на аренду. До сих пор снимающих жилье больше среди опрошенных хакасов, чем среди русских (32,3 и 21,5 % соответственно). Наличие собственного жилья хоть и не является объективным критерием адаптированности, но свидетельствует о более благоприятных условиях, способствующих закреплению мигранта в городе.

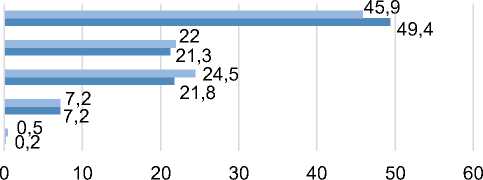

Русские и хакасы в равной степени испытывали трудности с трудоустройством при переезде в город (36,5 и 32,3 % соответственно), однако наблюдаются определенные различия по распределению их в сферах занятости, связанных с разными видами труда (рис. 3).

Русские Хакасы

Рисунок 3 - Распределение русских и хакасов по сферам занятости, % от числа работающих опрошенных

С одной стороны, среди опрошенных хакасов по сравнению с русскими больше занятых в сферах физического труда, не предъявляющего высоких требований к образовательному-квали-фикационному уровню работающих (19,1 и 13 % соответственно). Но с другой стороны, среди приезжих из села хакасов также больше занятых в сферах умственного труда, предполагающего наличие профессиональных компетенций (28,8 и 22,9 % соответственно) (учителя, работники культуры). Среди русских превалируют опрошенные, чья работа главным образом связана с общением (31,7 %) (например, продавцы-консультанты), а также выше доля офисных работников – сферы умственного труда, не требующего специального профессионального образования (10,9 %).

Вместе с тем даже успешное трудоустройство не является гарантией полноценного включения в городскую среду. Например, Т. Эрман считает, что те, кто обладают достаточными финансовыми ресурсами, могут по-прежнему чувствовать себя сельскими жителями [17, p. 559]. Результаты нашего исследования показали, что у русских более выражена городская идентичность («в первую очередь ощущаю себя жителем города»): в общей структуре она занимает третье место (35,1 %), тогда как у хакасов – четвертое (23,3 %). Треть опрошенных хакасов (31,3 %) одинаково ощущает себя и горожанином, и сельчанином. Еще 20,8 % полагают, что в душе они навсегда останутся сельскими жителями.

Заключение

Полученные результаты можно интерпретировать следующим образом. Сельские мигранты русской национальности рассматривают переезд из села в большей степени как возможность повышения уровня жизни, улучшения своего материального положения. В процессе адаптации наиболее острыми для них представляются трудности экономического характера, связанные с отсутствием рабочего места, низкой зарплатой, высокими ценами. Они часто трудоустраиваются в сферы занятости, не предъявляющие высоких требований к уровню образования (офисная работа, сфера обслуживания). У них ярче выражена городская идентичность, они более склонны к «разрыву» с селом.

У хакасов отъезд из деревни обусловлен не только экономическими причинами, но и качественными изменениями в жизни, например получением образования, вступлением в брак. Вместе с тем хакасам трудно дается освоение принятых в городской среде видов экономической деятельности: они чаще трудоустраиваются в непрестижные сферы занятости, связанные с физическим трудом, хотя вместе с тем достаточно часто получают работу в сферах деятельности, требующих наличия специальных профессиональных знаний, но преимущественно в бюджетных учреждениях.

Представители титульного этноса с трудом адаптируются к городскому образу жизни. Даже переезжая в город, хакасы склонны сохранять тесные связи с селом, чаще ощущают себя сельскими жителями или позиционируют себя двояко: в качестве и горожанина, и сельчанина.

Трудности освоения городского образа жизни объясняются тем, что традиционный образ жизни коренного населения тесно связан с сельской местностью, размеренным и спокойным ритмом жизни, традиционными видами хозяйствования. Однако сложности приспособления к новым условиям также объясняются особенностями национального характера. Исследователи, занимающиеся изучением мировоззрения хакасского этноса, отмечают, что хакасы отличаются интро-вертностью, а русские более «практичные», «пробивные», «целеустремленные и уверенные в себе» [18, с. 126].

Кроме того, процесс включения представителей титульного этноса в условия города осложняется тем, что происходит в ситуации этнического меньшинства. Осознание численного неравенства продуцирует социально-экономическое неравенство. Об этом свидетельствуют результаты этносоциологического исследования 2000-х гг., посвященного изучению адаптационных процессов населения Хакасии. Русские тогда занимали обширную нишу в отраслях торговли и обслуживания, где нередки были высокие заработки и больше возможности для продвижения. Среди хакасов была выше доля мало- и неквалифицированных рабочих, хотя и росла доля непроизводственной интеллигенции, но они в своей массе имели невысокие заработки и были далеки от сферы распределения материальных благ [19, с. 4].

Вместе с тем среди русских по сравнению с хакасами больше пессимистично настроенных респондентов, полагающих, что они вряд ли смогут изменить жизнь к лучшему. Хакасы настроены более оптимистично: среди них больше тех, кто связывает будущее с позитивными изменениями. Возможно, это послужит фактором, сглаживающим трудности адаптации в условиях города.

Ссылки и примечания:

Список литературы Особенности адаптации сельских мигрантов основных этнических групп Хакасии

- Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект «Исследование региональной модели урбанизационного развития Южной Сибири в 1945-2017 гг.», грант № 18-39-00074 мол_а)

- Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. В 11 т. Т. 1. Численность и размещение населения. М., 2012. 1071 с

- Баранцева Н.А. О некоторых признаках современной миграционной ситуации в Республике Хакасия//Новая наука: современное состояние и пути развития. 2015. № 5. С. 118-122

- О миграционных процессах в Республике Хакасия (аналитическая записка). Абакан, 2013. 23 с

- Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. В 11 т. Т. 4. Национальный состав и владение языками, гражданство. Кн. 1. М., 2012. 847 с

- Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. В 11 т. Т. 4. Национальный состав и владение языками, гражданство. Кн. 1. М., 2012. С. 575.

- Чуднова В.И., Кожуховская Н.Ф. Население Саянского ТПК (формирование и расселение). Новосибирск, 1979. 120 с

- Белошапкина В.Н. Роль миграции в освоении хакасами нетрадиционных профессий//Торжество ленинской национальной политики: материалы научной конференции, посвященной 50-летию образования СССР. Абакан, 1973. С. 143-154

- Остапенко Л.В. Социально-экономические аспекты адаптации русских и хакасов к условиям трансформирующегося общества (по материалам этносоциологического исследования в Хакасии)//Информационно-аналитический бюллетень № 1. М., 2003. 26 с

- Население Республики Хакасия за 2001-2011 гг.: статистический сборник/Росстат. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Хакасия. Абакан, 2012. 31 с

- Свиридов Н.А. Адаптационные процессы в среде молодежи (дальневосточная ситуация)//Социологические исследования. 2002. № 1. С. 90-95

- Шабанова М.А. Социальная адаптация в контексте свободы//Социологические исследования. 1995. № 9. С. 81-88

- Uteubayev T. Labour Migration and Remittances: Strategy for Survival or Development?//Information Technologies, Management and Society. 2017. Vol. 10, iss. 1. P. 24-29

- Казенин К.И. Адаптация сельских мигрантов в городах интенсивной урбанизации: case Махачкала. М., 2016. 47 с

- Буянова А.Ю. Улан-Удэ: адаптация сельской молодежи к городскому и образовательному пространству//Вестник Евразии. 2006. № 3. С. 24-40

- Леденева В.Ю. Модели социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов. М., 2014. 144 с

- Erman T. Becoming "Urban" or Remaining "Rural": The Views of Turkish Rural-to-Urban Migrants on the "Integration" Question//International Journal of Middle East Studies. 1998. Vol. 30, no. 4. P. 541-561.

- DOI: 10.1017/s0020743800052557

- Анжиганова Л.В. Эволюция мировоззрения хакасов. Абакан, 2007. 146 с

- Остапенко Л.В. Социально-экономические аспекты адаптации русских и хакасов к условиям трансформирующегося общества (по материалам этносоциологического исследования в Хакасии)//Информационно-аналитический бюллетень № 1. М., 2003. С. 4.