Особенности адгезии фторполимеров к поверхности высокоуглеродистой стали под воздействием непрерывного лазерного излучения. Модельный квантово-химический подход

Автор: Кольченко А.Н., Литинский А.О., Тескер E.H., Тескер С.Е.

Журнал: Математическая физика и компьютерное моделирование @mpcm-jvolsu

Рубрика: Химическая физика

Статья в выпуске: 9, 2005 года.

Бесплатный доступ

Методом MNDO-PM/3 с оптимизацией геометрии проведены расчеты кластерных моделей поверхностных адгезионных взаимодействий макромолекулы фторполимера (на примере фторкаучука) с гидроксидсодержащими центрами поверхности высокоуглеродистой стали, которые могут иметь место при воздействии лазерного СО2-излучения. Показано, что это взаимодействие может привести к образованию прочных адгезионных связей не только в случае отрыва ОН-групп от атомов металла поверхности, но и при их отрыве от выходящих на поверхность атомов углерода.

Короткий адрес: https://sciup.org/14968556

IDR: 14968556 | УДК: 535.211:669.017

Текст научной статьи Особенности адгезии фторполимеров к поверхности высокоуглеродистой стали под воздействием непрерывного лазерного излучения. Модельный квантово-химический подход

Методом MNDO-PM/3 с оптимизацией геометрии проведены расчеты кластерных моделей поверхностных адгезионных взаимодействий макромолекулы фторполимера (на примере фторкаучука) с гидроксидсодержащими центрами поверхности высокоуглеродистой стали, которые могут иметь место при воздействии лазерного СО2-излучения. Показано, что это взаимодействие может привести к образованию прочных адгезионных связей не только в случае отрыва ОН-групп от атомов металла поверхности, но и при их отрыве от выходящих на поверхность атомов углерода.

Тонкопленочные фторполимерные покрытия на поверхностях стальных деталей узлов трения приводят к повышению их износостойкости в условиях многофакторного воздействия, в том числе и при эксплуатации в агрессивных средах [1]. К наиболее важным свойствам пленочных покрытий относится их адгезионная способность, которая в значительной степени определяет сопротивляемость разрушению покрытий при интенсивных контактных нагрузках. Особый интерес представляют тонкопленочные покрытия, сформированные с использованием излучения непрерывного СО2-лазера. При лазерном воздействии изменяется не только механизм структурирования облучаемого материала (полимерной композиции), но и механизм образования устойчивых связей материала покрытия и металлической подложки, который определяет адгезионные, а следовательно, триботехнические свойства получаемых покрытий [2].

Формирование защитных и антифрикционных покрытий чаще всего осуществляется на высоконагруженных деталях узлов трения, изготовленных из высокоуглеродистых сталей (с содержанием углерода более 0,3 %). Это обусловливает наличие некоторого количества атомов углерода на металлической поверхности. В обычных условиях без специальной обработки поверхности железоуглеродного сплава выходящие на поверхность атомы металла и атомы углерода связаны с гидроксидными группами [3].

При определенных условиях лазерного воздействия на фторполимерную композицию может происходить отрыв гидроксидных групп и образование связей атомов металла или углерода поверхности стали с другими химическими элементами, входящими в состав композиции. Это, в свою очередь, должно способствовать значительному увеличению адгезионных и эксплуатационных свойств покрытий. Особенности образования адгезионных связей с поверхностными атомами металла рассмотрены нами ранее [4]. В настоящей работе исследованы возможности образования и свойства хемадгезионных связей атомов углерода, выходящих на поверхность стали при воздействии непрерывного СО2-лазерного излучения на систему «поверхность стали — фторполимер». С этой целью соответствующие поверхностные центры стали моделировались кластерами типа I или II (см. рис. 1), в которых атом углерода связан с тремя атомами железа, а те, в свою очередь, либо замыкались атомами водорода (I), либо соединялись с другими атомами железа кристаллической решетки стали (II). Последние также замыкались на соответствующее число атомов Н (так, чтобы формальная валентность железа была равна трем), что отражает учет влияния остатка твердого тела на выделенный фрагмент [5]. Электронноэнергетические характеристики поверхностных центров стали и соответствующих хемадгезион-ных связей рассчитывались квантовохимическим полуэмпирическим методом MND0-PM/3 [6] в валентном базисе, включающем 3 J-орбитали атомов Fe. Длины связей /?(Fe-Fe) принимались равными их значениям в кристалле a-Fe (2,00 А). Остальные геометрические параметры 7?(Fe-С), 7?(С-О), 7?(О-Н) оптимизировались и их значения представлены в таблице 1 вместе с рассчитанными значениями энергий гомолитического разрыва связей С-(ОН), а также частотами их валентных колебаний для моделей I и II.

Рис. 1. Кластеры, моделирующие соединение атомов углерода на поверхности стали с гидроксидными группами

Таблица 1

Геометрические параметры, энергии гомолитического разрыва и частоты валентных колебаний связей С-(ОН) кластеров I и II на рисунке 1

|

Модель |

Tf(Fe-C), А |

Я(С-О), А |

Я(О-Н), А |

v (С-О), см"1 |

ДС-(ОН)], ккал/моль |

|

I |

1,79 |

1,42 |

0,96 |

870 |

87 |

|

П |

1,81 |

1,43 |

0,97 |

860 |

78 |

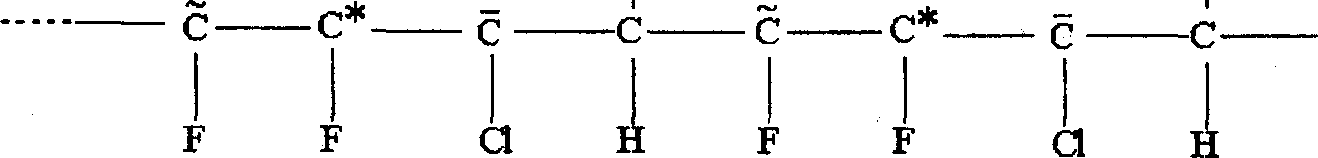

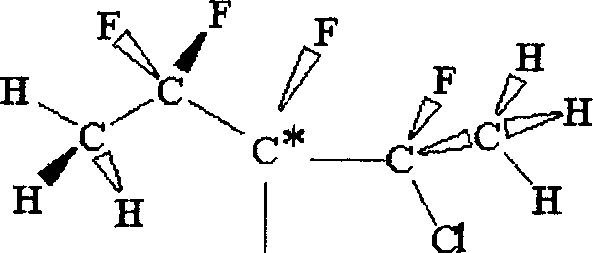

Поскольку эти частоты (с учетом точности расчета) близки частоте излучения СО2-лазера (^„aa — 940 см-), то следует ожидать, что лазерное излучение будет стимулировать разрыв С-(ОН) связей на поверхности стали (резонансное воздействие). Частоты валентных колебаний связей C-F лежат в области 800 4-1000 см-1, поэтому лазерное излучение может стимулировать разрыв и этих связей в макромолекуле фторполимера. В результате создаются необходимые условия для образования поверхностных адгезионных структур, включающих ковалентные связи атомов углерода на поверхности стали, от которых под действием лазерного излучения отрываются ОН-группы, с одним из атомов углерода макромолекулы фторполимера, от которой оторвались атомы фтора или хлора. В качестве макромолекулы фторполимера в дальнейшем нами рассматривалась структура фторкаучука (ФК) СКФ-32 (см. рис. 2), модели адгезионных поверхностных связей которой представлены на рисунке 3.

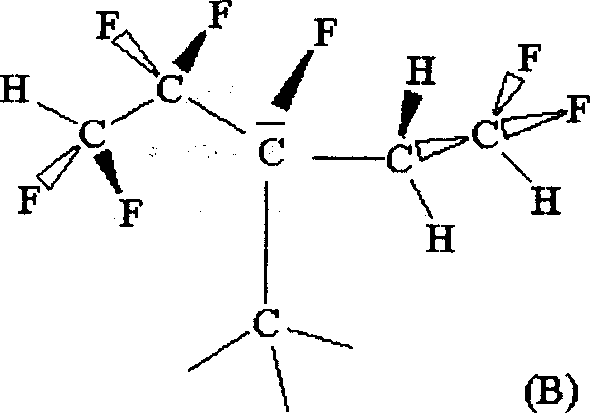

FFFHFFFH

Рис. 2. Строение макромолекулы фторкаучука (приведены две структурные единицы)

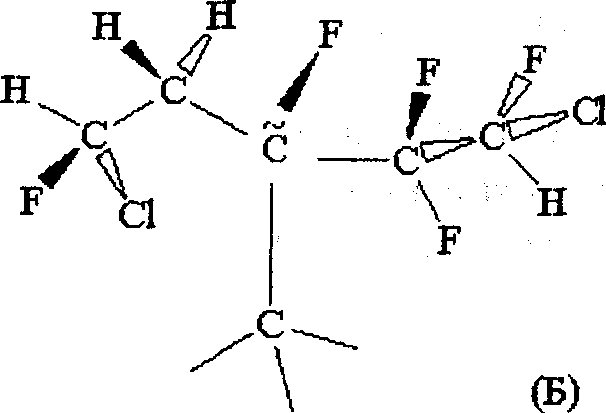

Высвобождающиеся при разрыве C-F связей атомы-радикалы Р обладают очень высокой химической активностью и способны взаимодействовать с атомами водорода, входящими в состав гидроксидных групп на стальной поверхности. Поэтому возможно также образование адгезионных связей через кислородный мостик по следующей схеме:

l)yC„,-OH+F^C„,-O-+HFt,-

2))с„ -О" +С^,^уС„-О-С„

\ (А)

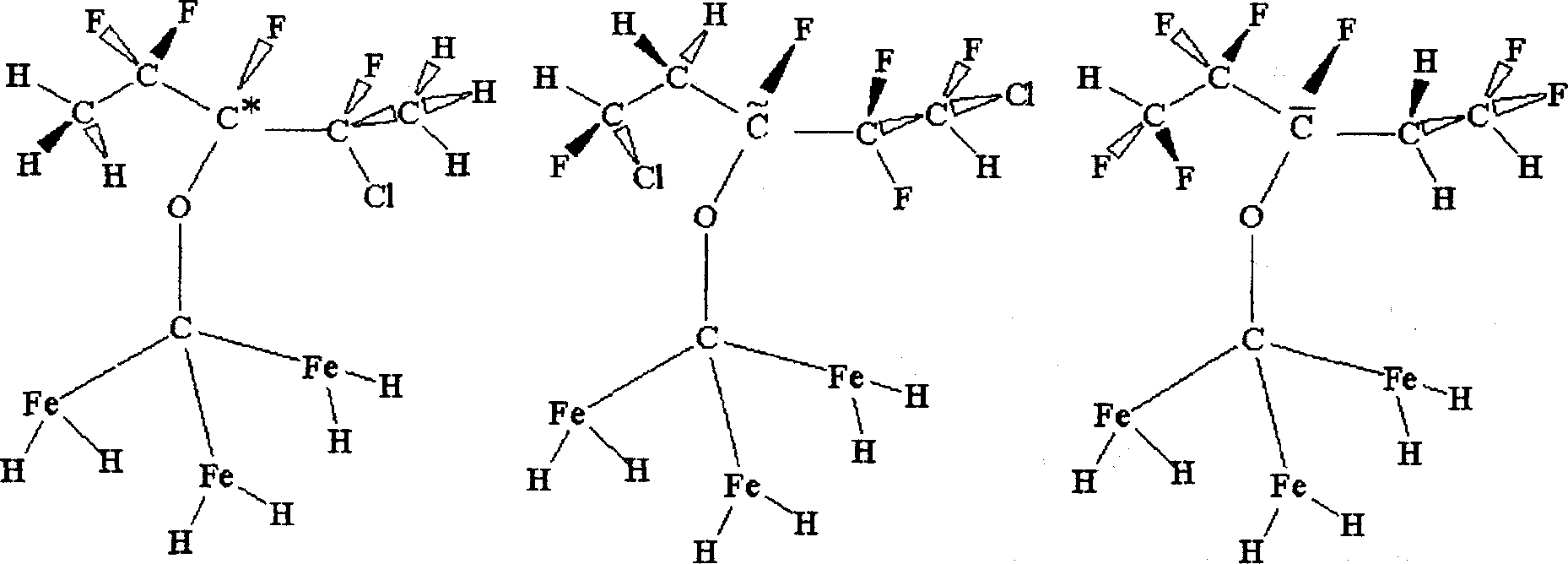

Рис. 3. Кластерные модели структур, содержащих хемадгезионные связи между атомами углерода поверхности стали и различными атомами углерода макромолекулы фторкаучука, от которых произошел отрыв атомов фтора или хлора

В результате образуются поверхностные адгезионные структуры, включающие связи атомов углерода на поверхности стали с одним из атомов углерода макромолекулы ФК через кислородный мостик. Модели структур, соответствующие такому варианту образования ПАС, представлены на рисунке 4.

Рис. 4. Кластерные модели хемадгезионных связей между атомами углерода поверхности стали и различными атомами углерода макромолекулы фторкаучука, от которых произошел отрыв атомов фтора или хлора, через кислородный мостик

Результаты расчета моделей образования ПАС показывают, что на поверхности стали возможно образование достаточно прочных поверхностных адгезионных соединений с участием атомов углерода, выходящих на поверхность стали, причем энергии гомолитического разрыва Е(Спов-СФК) имеют тот же порядок величины (см. табл. 2—4), что и для связей Fe-C в соответствующих адгезионных структурах ФК с атомами железа металлической и оксидных фаз на поверхности стали [4]. Таким образом, в результате резонансного воздействия излучения СО2-лазера в системе «макромолекула ФК — гидроксидсодержащая поверхность стали» возможно образование прочных хемадгезионных связей не только с участием поверхностных атомов металла (Fe, Ni, Мо) стали, но и с участием атомов углерода стали, выходящих на поверхность (в случае высокоуглеродистых сталей).

Таблица 2

Расчетные значения энергий ДЕ гомолитического разрыва связей С-С, где С = С*, С или С -атом углерода макромолекулы фторкаучука, от которого произошел отрыв атома фтора или хлора (см. рис. 2), С — углеродный поверхностный центр модели I на рисунке 1

|

Л(С-С*), А |

Д£(С-С*), ккал/моль |

R |

ДЕ(С-С), ккал/моль |

Я(С-С), А |

А£(С-С), ккал/моль |

|

1,44 |

365 |

1,43 |

375 |

1,46 |

340 |

Таблица 3

Расчетные значения энергий АЕ гомолитического разрыва связей С-С, где С' = С*, С или С -атом углерода макромолекулы фторкаучука, от которого произошел отрыв атома фтора или хлора (см. рис. 2), С — углеродный поверхностный центр модели II на рисунке 1

|

Я(С-С’), А |

АЕ(С-С*), ккал/моль |

R(C-C ), А |

Д£(С-С), ккал/моль |

Л(С-С), А |

Д£(С-С), ккал/моль |

|

1,43 |

380 |

1,44 |

370 |

1,45 |

355 |

Таблица 4

Расчетные значения длин связей Е(С-О) и энергий ДЕ гомолитического разрыва связей С-О и С-О (см. рис. 4), где С = С*, С или С-атомы углерода макромолекулы фторкаучука, от которых произошел отрыв атома фтора или хлора

|

Адгезионная связь |

С-О-С' |

С-О-С |

С-О-С |

|

Я(С-О), А |

1,41 |

1,40 |

1,39 |

|

Д£(С-О), ккал/моль |

120 |

135 |

145 |

|

R(d-O\ А |

1,39 |

1,39 |

1,40 |

|

Д^С'-О), ккал/моль |

145 |

140 |

130 |

Список литературы Особенности адгезии фторполимеров к поверхности высокоуглеродистой стали под воздействием непрерывного лазерного излучения. Модельный квантово-химический подход

- Фокин А.В., Семенов А.П. Органические соединения фтора -материалы для машиностроения//Вестник машиностроения. 1997. № 5. С. 33-38.

- Тескер Е.И., Литинский А.О., Чапуркин В.В., Тескер С.Е., Дуросов В.М. Особенности воздействия лазерного излучения на фторэластомеры при формировании новых антифрикционных и защитных покрытий//Физика и химия обработки материалов. 2000. № 3. С. 28-33.

- Розенберг Ю.А. Влияние смазочных масел на долговечность и надежность машин. М.: Машиностроение, 1970. 312с.

- Литинский А.О., Тескер С.Е., Кольченко А.Н. Механизм образования адгезионных связей при формировании тонкопленочного полимерного покрытия лазерным излучением//Актуальные проблемы конструкторско-технологического обеспечения машиностроительного производства: Материалы междунар. конф.: В 2 ч., Ч. II/ВолгГТУ. Волгоград, 2003. С. 83-86.

- Литинский А.О. Квазимолекулярные модели хемосорбции и поверхностных структур: Дис.... д-ра хим. наук. М.: МГУ, 1987. 344 с.

- Stewart J.J.P. Optimization of parameters for semiempirical methods 1. Methods//J. Comput. Chem. 1989. V. 10. № 2. P. 209.