Особенности цифровой грамотности будущих специалистов образовательной сферы и их отношение к использованию цифровых средств и технологий в обучении

Автор: Шнейдер Л.Б., Богатырев К.А.

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Вопросы психологии

Статья в выпуске: 4, 2023 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается проблема формирования цифровой грамотности у студентов как важнейшей составляющей ИКТ-компетентности. Представлены материалы эмпирического исследования, направленного на определение уровня, структурносодержательных характеристик цифровой грамотности будущих специалистов образовательной сферы, показано их отношение к использованию цифровых средств в обучении и профессиональной деятельности. Установлено, что цифровая грамотность у будущих специалистов образовательной сферы соответствует «продвинутому» (среднему) уровню. У будущих педагогов-психологов он наименьший. Выявлено, что отношение у будущих специалистов образовательной сферы к использованию в обучении цифровых средств и технологий носит вариативный и неоднозначный характер: от их неприятия до творческого использования. Структурносодержательные характеристики цифровой грамотности имеют более высокие показатели по параметрам, обусловленным личным или учебным интересом обучающихся, и заниженные, когда за ними обнаруживается профессионально-цифровая необходимость.

Цифровизация, студенты психолого-педагогического направления подготовки, цифровая грамотность, отношение к использованию цифровых средств

Короткий адрес: https://sciup.org/148327093

IDR: 148327093 | УДК: 159.09 | DOI: 10.18137/RNU.HET.23.04.P.114

Текст научной статьи Особенности цифровой грамотности будущих специалистов образовательной сферы и их отношение к использованию цифровых средств и технологий в обучении

деятельности, обеспечивающих становление самоэффективности и профессиональной компетентности выпускников вузов, соответствующих требованиям цифрового XXI века. Касается это и специалистов образовательной сферы, в их числе – будущие учителя начальных классов, учителя-предметники, дефектологи, школьные психологи, которым предстоит работать в основном, профессиональном или дополнительном образовании.

Актуальность проблемы фиксируется в интересе научно-педагогического и психологического сообщества к вопросам обновления отечественной высшей школы,во внимании к про- цессам становления и развития цифровой грамотности будущих специалистов образовательной сферы; подтверждается многочисленными публикациями (Т.А. Аймалетдинов, Л.А. Алькова, Л.Р. Баймуратова, С.А. Грязнов, О.А. Зайцева, Н.Ю. Игнатова, Г.Р. Имаева, А.А. Конкин, Т.А. Лавина, М.Н. Овчарова, И.В. Роберт,

Л.В. Спиридонова, А.А. Темербе-кова, Л.Б. Шнейдер и др.). Обращают на себя внимание региональное разнообразие исследовательских практик и многоплановость обсуждаемой проблематики.

В научной литературе цифровые инструменты рассматриваются как подгруппа цифровых технологий, которые разрабатываются для развития качества, скорости и привлекательности передачи информации в преподавании и обучении.

По нашему мнению, основными направлениями применения цифровых технологий в работе будущих специалистов образовательной сферы являются:

• использование цифровых программных средств для реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения и консультирования;

• наполнение психологическим контентом web-сайтов, страничек в социальных сетях в целях психологического просвещения будущих специалистов образовательной сферы;

-

• разработка методических и дидактических материалов по использованию цифровых инструментов;

-

• осуществление поиска учебнопрофессиональной информации в глобальных и локальных сетях, ее сбора, накопления, хранения, обработки, анализа и передачи;

-

• проведение различных мероприятий (вебинары, семинары, тренинги и др.) на электронных платформах с разными субъектами – обучающиеся, сокурсники, клиенты, коллеги, профессиональные сообщества и тому подобное;

-

• организация досуга и релаксации при переходе из онлайн в офлайн пространство.

Вышеизложенное определяет актуальность и указывает на необходимость овладения цифровой грамотностью студентами в процессе профессионального обучения. Очевидно, что в современном мире становление цифровой грамотности студентов, обучающих- ся по направлению «Психологопедагогическое образование», осуществляется за счет разрешения значимого противоречия между разрастающимися и постоянно обновляющимися требованиями к их профессиональной деятельности, в том числе связанными с использованием информационно-коммуникационных технологий, предъявляемыми со стороны общества, и уровнем достижения ими личностных и профессиональных результатов, освоения инструментально-цифровых навыков и инновационно-технологических умений, актуализирующихся в образовательной деятельности. Соответственно перед высшей школой стоит ответственная задача подготовки специалиста с высоким уровнем цифровой грамотности.

Поиск путей решения данной задачи связан со следующим вопрошанием: какой уровень цифровой грамотности присущ будущим специалистам образовательной сферы? Как сами обучающиеся относятся к онлайн-обучению? Готовы ли они к использованию цифровых средств в своей учебной и будущей профессиональной деятельности?

Замысел и целевые ориентиры исследования: установить особенности развития цифровой грамотности студентов, получающих психолого-педагогическое образование (учителей начальных классов, педагогов-психологов, преподавателей-предметников, дефектологов), выявить их отношение к использованию цифровых средств и технологий в образовательной деятельности.

Цифровая грамотность студентов и их готовность к использованию цифровых инструментов и онлайн технологий в профессиональной деятельности рассматриваются нами в единстве: представления о цифровой грамотности центрированы на знаниево-процессуаль-ных и инструментально-ресурсных аспектах цифровизации (что знает, что умеет, что освоил, какими цифровыми навыками владеет), представления о готовности – на личностно-результирующих аспектах (уверен ли в своих силах, способен ли творчески и результативно работать, автономно принимать решения, продуцировать и транслировать информацию и инновации).

В отечественной психолого-педагогической литературе грамотность рассматривается как необходимая ступень и средство личностного становления человека [1]. В информационном обществе понятие «грамотность», которое изначально было связано с элементарным образованием (письмо, чтение, счет), существенно и практически беспредельно расширило свои границы.

В последнее время все более востребованным становится понятие «цифровая грамотность» [1; 3]. Поэтому уже в начале второго тысячелетия начала формироваться концепция «новой грамотности», включающая в себя не только академическую и информационную грамотность, но и цифровую. Поскольку завершенного, окончательного варианта представлений о ней до настоящего времени не сложилось, эмпирическое изучение заявленной проблематики будет способствовать увеличению ее эвристического потенциала. В связи с этим далее представлены и описаны результаты двух пилотажных этапов эмпирического исследования.

Эмпирическое исследование. Базой исследования выступили АНО ВО «Российский новый университет» (далее – РосНОУ), ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» (далее – МПСУ), ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» (далее – МПГУ). Контингент исследования – обучающиеся по направлению «Психолого-педагогическое образование» (будущие учителя начальных классов, преподаватели правоведения, экономики и обществознания, педагоги-пси-

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ И ИХ ОТНОШЕНИЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦИФРОВЫХ СРЕДСТВ И ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ хологи, дефектологи). Для сравнения полученных результатов в выборку включены студенты гуманитарных, но не педагогических специальностей: будущие юристы и философы. На начальном этапе к исследованию было привлечено 75 участников, по 25 студентов второго курса из каждого вуза. На втором этапе проведены замеры цифровой грамотности у 90 студентов шести различных гуманитарных профилей (четыре из одного психолого-педагогического направления, и два из дополнительных направлений: юридического и философского) для выявления особенностей развития у них цифровой грамотности. Сроки проведения исследования: 2020–2022 гг.

На первом этапе пилотажного исследования для определения исходного уровня сформированно-сти цифровой грамотности и готовности к использованию цифровых инструментов применялась анкета, состоящая из двух частей:

-

1. «Отношение к цифровым ресурсам».

-

2. «Студент и ЭИОС».

С ее помощью в 2022 году были опрошены студенты бакалавриата психолого-педагогического направления из трех названных выше вузов, N=75 человек.

Отношение студентов к возможности использовать цифровые инструменты в профессиональной деятельности достаточно вариативно. По критерию «внутреннее принятие человеком данной деятельности и степень творческого отношения к ней» [2] проведен анализ полученных результатов и установлены следующие особенности: • агрессивное неприятие возможности использования цифровых средств в профессиональной деятельности психолога («душа человеческая есть тайна, цифрой ее не постигнешь», «это просто модные навороты») имеет 7 опрошенных; • стремление мирно избежать данной деятельности («бумажные распечатки тестов не хуже Google-форм», «привычное – оно как-то сподручнее») зафиксировано у 20 респондентов;

-

• использование цифровых средств как необходимость, неизбежность («а куда деваться?», «если без дис-танта, то что – отчисляться?») воспринимает 27 студентов;

-

• стремление к освоению цифровых ресурсов и использованию цифровых средств («это важно и интересно», «ускоряются темпы», «способствует распространению психологических знаний», «полезно для практической психологии», «нельзя отставать от времени») выразили 33 участников исследования;

-

• стремление к обогащению своего профессионального репертуара, усовершенствованию своих профессиональных навыков путем использования цифровых средств в психолого-педагогической деятельности («открываются такие возможности, одни вебинары чего стоят!», «можно напридумывать столько способов профилактической работы с опорой на видеоряд», «консультирование в онлайн формате – просто песня!», «ощущаю себя психологически более компетентным и стремлюсь к этому», «без цифровых средств в психологии – это как в космос с каменным топором») проявляет 13 обучающихся. (Текст высказываний представлен в оригинальном варианте, без купирования).

Таким образом установлено, что в основном у обучающихся преобладает средний уровень (со сдвигом в область высокого) готовности использовать цифровые средства в образовательной деятельности. Отторжение есть, но оно не является доминирующим (9 человек из 75).

Далее на основе ранее апробированных Л.Б. Шнейдер и Е.В Дятловой [5] на другом контингенте вопросов, получены дополнительные сведения об использовании студентами в процессе обучения ЭИОС вуза. Чаще всего обучающимися трех вузов упоминаются использование (в период пандемии):

Moodle – 88 ; онлайн лекционносеминарские занятия, вебинары – 74 , другие дистанционные курсы – 42 ; онлайн задания – 35 ; чат с преподавателями и другими обучающимися – 15 , электронная библиотечная система (ЭБС) – 10 .

Для хранения информации и совместного доступа к учебным материалам облачные сервисы используются со следующей частотой: GoogleDocs – 58 случаев; GoogleDisk – 60 ; Яндекс.Диск – 45 ; Mail-Облако – 27 . Как видим, выбор электронных словарей не широк, характеризуется однообразием, а для облачных серверов – отличается не особой регулярностью. Возможности киберпространства для самостоятельного обучения применяются студентами не в полной мере, хотя надо признать, что распространение дистантного обучения в период пандемии спровоцировало подъем массового интереса обучающихся к цифровому инструментарию, цифровым технологиям и соответствующему программному обучению. Допускаем, что в настоящий момент их результаты были бы выше.

Дистанционное обучение нравится 70 опрошенных студентов в МПСУ, 81 – в МПГУ, 64 – в РосНОУ, скорее нравится – 7 респондентов из МПГУ, 10 – из РосНОУ и 15 – из МПСУ, категорически не нравится – 3 обучающихся МПСУ, 6 – МПГУ и 18 обучающихся из РосНОУ. Амбивалентное отношение («Мне все равно») показали 12 ответов студентов МПСУ, 6 – МПГУ, 12 – Рос-НОУ. Полученные данные в целом совпадают с результатами других исследований [5].

На втором этапе пилотажного исследования было проведено сравнение уровня цифровой грамотности студентов 2 курсов бакалавриата и специалитета, обучающихся по разным направлениям:

-

• 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) юриспруденция, 15 человек.

-

• 44.03.05 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Обществознание и Право», 15 человек.

-

• 47.03.01 Философия, направленность (профиль) «Практическая философия», 15 человек.

-

• 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) «Психологическая антропология и воспитание», 15 человек.

-

• 44.03.03 Специальное (дефектологическое), образование, направленность (профиль): «Дошкольная дефектология», 15 человек.

-

• 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Начальное образование», 15 человек.

Все студенты – участники исследования – обучаются на дневном отделении, получают специальности гуманитарной направленности, ориентированы на систему взаимодействия «человек – человек». Во всех группах уже осуществлялось обучение по различным дисципли- нам информационно-цифрового профиля: «ИКТ и медиаинформа-ционная грамотность», «Технологии цифрового образования, дистанционные технологии и электронное обучение» и др. Подбор студентов гуманитарного профиля позволял осуществить выявление основных характеристик цифровой грамотности обучающихся, будущих специалистов образовательной сферы, в гомогенной учебно-развивающей среде.

Всего на этом этапе к участию в исследовании было привлечено 90 студентов. Диагностика проводилась путем самообследования в дистантном формате с использованием диагностической процедуры «Цифровой гражданин» [4]. Научная база теста разработана специалистами Аналитического центра Национальное агентство финансовых исследований (далее – НАФИ), являющегося исследовательской компанией широкого профиля.

По данным Высшей школы эко-номики,данный тест в соответствии с международной матрицей компетенций учитывает все совре- менные требования к знаниям в области цифровых технологий. «Методика измерения и рамка компетенций адаптированы для России с учетом сложившейся в нашей стране цифровой инфраструктуры, рынка программного обеспечения и национального законодательства» [4].

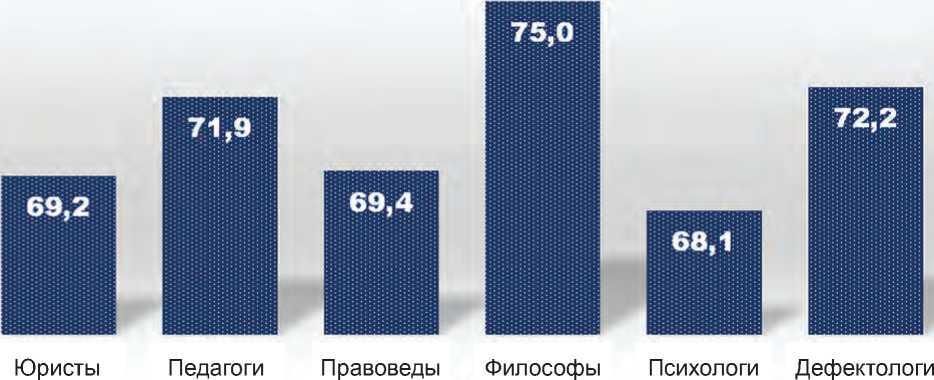

По итогам обследования получены результаты, средние (в баллах) значения которых представлены на Рисунке.

Как видно на Рисунке, будущие педагоги-психологи имеют самые низкие показатели общего индекса цифровой грамотности. Однако проверка на статистическую значимость различий (использован статистический пакет SPSS-21) при попарном сравнении результатов всех групп респондентов значимых различий не выявила (использовались коэффициент U Манна-Уитни и W Уилкоксона).

При попарном сравнении двух групп – будущие философы и педагоги-психологи – выявлены значимые различия по обоим критериям: коэффициент U Манна-Уитни равен 38,00, коэффициент W

Индекс цифровой грамотности, баллы

Рисунок. Общий показатель (индекс) цифровой грамотности (в средних значениях, баллы) по разным группам обучающихся

-

* В наименованиях столбиков в целях сокращения текста в области диаграммы опущено слово «будущие».

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ И ИХ ОТНОШЕНИЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦИФРОВЫХ СРЕДСТВ И ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ

Уилкоксона равен 116,00. Различия статистически значимы при p ≤ 0,05. Индекс цифровой грамотности всех шести изучаемых групп характеризует респондентов как продвинутых пользователей. Отдельно по пяти параметрам цифровой грамотности картина полученных результатов представлена в Таблице.

По данным Таблицы, наименее успешны обучающиеся в областях создания цифрового контента, цифровой безопасности, у них не сформированы навыки решения проблем в цифровой среде. Наилучшие результаты студенты демонстрируют в области информационной и коммуникативной грамотности. По-видимому, активность в интернете носит в большей степени личный (коммуникативный) характер или учебно-поисковый (информационный). Для нужд профессиональной деятельности киберпространство используется реже, рассмотренные выше составляющие цифровой грамотности недостаточно развиты. Вероятно, что такое отношение к профессионально-необходимой цифровизации объясняется установками будущих педагогов-психологов (школьных психологов) на индивидуальную (или групповую), но непременно контактную работу с ребенком.

При попарном сравнении двух групп – философского и психологического профилей – выявлены значимые различия по шкале «Создание цифрового контента»: коэффициент U = 45,00, ко-

Манна-Уитни эффициент WУилкоксона = 123,00. Различия статистически значимы при p ≤ 0,05. Расчет параметрического критерия подтверждает наличие статистически значимых различий: t-критерий равен 2,226, при p = 0,035.

В целом показатели цифровой грамотности всех обследованных групп студентов, получающих гуманитарное образование, удовлетворительны, соответствуют продвинутому уровню. Две группы обучающихся несколько выделяются из общей картины: группа студентов с философской специализацией демонстрирует более высокие результаты, а студенты с психологической – наиболее низкие. Возможное объяснение данного эффекта связано с тем, что обучение философским дисциплинам более теоре-тизировано (несмотря на профиль подготовки «Практическая филосо- фия»), научный дискурс базируется на источниковедческой базе, на пробах по поиску единомышленников, созданию своего контента. Студентам-психологам, ориентированным на оказание психологической помощи, нужны «живые» случаи из школьной практики, необходим разбор конкретных ситуаций, примеров, востребованной является супервизия. В создании контента они не сильны. Наряду с этим у обучающихся по профилю подготовки «Юриспруденция» наименьшие показатели по шкале «Навыки решения проблем в цифровой среде», что требует дополнительного исследования. Однако, допускаем вероятность того, что они также ориентированы на существенную включенность в предстоящее профессиональное консультирование, поэтому высока ценность примеров, разбора случаев и пр.

Следовательно, эмпирически подтверждается, что формирование цифровой грамотности для студентов-гуманитариев не до конца решенная и актуальная проблема вузовской подготовки. В структуре цифровой грамотности имеет место общая содержательная асин-

Таблица

Распределение результатов, полученных с помощью методики «Цифровой гражданин» (средние значения, в баллах) по отдельным параметрам в группах обучающихся с разным профилем подготовки

Заключение.

-

1. Профессиональное развитие будущих специалистов образовательной сферы в условиях цифровой трансформации высшего образования определяется не только профессиональным самоопределением, профессиональной направленностью, но и в значительной мере их цифровой грамотностью и отношением к использованию цифровых инструментов в образовательной деятельности.

-

2. Отношение к использованию цифровых инструментов в профессиональной деятельности у будущих специалистов образовательной сферы в целом позитивное, но достаточно вариативное (от отторжения до творческого принятия); уровень цифровой грамотности – продвинутый (средний). Наименьший индекс цифровой грамотности выявлен у будущих педагогов-психологов.

-

3. Структурно-содержательное наполнение цифровой грамотности обучающихся неравномерное: обнаружена более высокая результативность по параметрам информационной и коммуникативной грамотности (личный и учебный интерес), и более низкая – в области создания цифрового контента, обеспечения цифровой безопасности и в сфере решения проблем в цифровой среде (как профессионально-цифровая необходимость).

-

4. Отношение к дистантному обучению складывается приемлемым (скорее выраженно позитивным)

-

5. Предполагаем, что цифровая грамотность студентов-психологов может быть сформирована в полном объеме, если обучение в вузе направить на:

образом, однако многие обучающиеся нуждаются в поддержке специалистов и дополнительном обучении.

-

• обеспечение овладения студентами знаниями о разнообразии информационных технологий, возможностях и недостатках их использования в образовательной сфере;

-

• поисковую самостоятельность и развитие исследовательского потенциала обучающихся в решении различных профессиональных задач и ситуаций с привлечением соответствующего цифрового инструментария;

-

• обеспечение условий онлайн образовательного сотрудничества, дистанционного учебного проектирования, эффективной фасилитации в реализации учебно-профессиональной деятельности и саморазвития обучающихся.

Список литературы Особенности цифровой грамотности будущих специалистов образовательной сферы и их отношение к использованию цифровых средств и технологий в обучении

- Ельцова О.В., Емельянова М.В. К вопросу о понятии цифровой грамотности // Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 2020. № 1 (106). С. 155-160. EDN: JQVRKG

- Пряжников Н.С. Профессиональное самоопределение: теория и практика. М.: Издательский центр "Академия", 2008. 320 с. EDN: QXVVLH

- Тоцкая И.В. Цифровая грамотность в образовании: опыт Австралии // Столыпинский вестник. 2020. № 3. С. 32-44. EDN: KCJXPR

- Цифровой гражданин. URL: https://it-gramota.ru/(дата обращения: 21.04. 2023).

- Шнейдер Л Б., Дятлова Е.В. Психолого-педагогическая фасилитация развития личностно-профессионального потенциала обучающихся в высшей школе // Вестник ПСТГУ. Серия IV: Педагогика. Психология. 2021. Вып. 62. С. 113-127. EDN: EMTMSH