Особенности флюидодинамики в длительно эксплуатирующихся неоднородных газовых резервуарах

Автор: Фейзуллаев А.А., Годжаев А.Г., Мамедова И.М.

Журнал: Горные науки и технологии @gornye-nauki-tekhnologii

Рубрика: Геология месторождений полезных ископаемых

Статья в выпуске: 1 т.7, 2022 года.

Бесплатный доступ

Геологические объекты характеризуются макро- и микронеоднородностью, что проявляется изменчивостью в пространстве вещественного состава и литофизических свойств пород. Это, в свою очередь, определяет пространственно-временную изменчивость динамики углеводородных (УВ) флюидов как при формировании залежи, так и при ее разработке, а в последующем и эксплуатации в качестве подземного хранилища газа (ПХГ). Длительная эксплуатация подземных газовых резервуаров на площадях Галмас и Гарадаг в Южно-Каспийском бассейне (ЮКБ), служащих вместилищем промышленных скоплений газа, а в дальнейшем для подземного хранения газа (ПХГ) характеризуется существенными особенностями. Анализ данных мониторинга объемов закачки-отбора газа на ПХГ Галмас и Гарадаг в период 2020-2021 гг. показал изменчивость в пространстве их значений, так же, как и продуктивности скважин при разработке газового резервуара. Это позволяет предположить унаследованный с режимом разработки газового резервуара характер режима эксплуатации ПХГ. Неоднородный характер изменения в пространстве этих параметров определяется фильтрационно-емкостными свойствами пород. Падение пластового давления в процессе разработки залежи сопровождается снижением проницаемости пород, а при эксплуатации ПХГ литофациальные свойства пород определяют соотношение объемов закачиваемого и отбираемого газа. В связи с этим необходимым условием выбора оптимальной системы эксплуатации ПХГ является учет пространственной неоднородности подземного резервуара. Неравномерный характер изменения по площади фильтрационно-емкостных свойств горных пород (ФЕС), формирование изолированных зон в резервуаре со значительными остаточными объемами газа, а также непрогнозируемые направления движения флюидов являются основными причинами снижения эффективности разработки залежи и эксплуатации ПХГ. Для определения оптимальной системы эксплуатации ПХГ, созданных в истощенных подземных нефтегазовых резервуарах, необходимо учитывать особенности изменения в пространстве ФЕС слагающих его пород.

Подземное хранилище газа, резервуар, горные породы, фильтрационно-емкостные свойства, пористость, проницаемость, пространственная неоднородность, газоконденсатная залежь, флюидододинамика, южно-каспийский бассейн

Короткий адрес: https://sciup.org/140293737

IDR: 140293737

Текст научной статьи Особенности флюидодинамики в длительно эксплуатирующихся неоднородных газовых резервуарах

Как известно, в природе нет абсолютно однородных геологических объектов. Все они характеризуются макро- и микронеоднородностью, что проявляется изменчивостью в пространстве вещественного состава и лито-физических свойств пород. Это, в свою очередь, создает пространственно-временную изменчивость динамики углеводородных флюидов как при формировании залежи, так и при ее разработке, а в последующем и эксплуатации в качестве подземного хранилища газа.

Необратимые изменения в резервуаре в процессе длительной разработки месторождений обуслов- лены непрерывным падением пластового давления, связанным с извлечением из подземного резервуара значительных объемов флюидов (нефти, газа, воды) [1, 2]. В сравнении с изменением пористости пород падение пластового давления в резервуаре приводит к более существенным необратимым изменениям их проницаемости [3–6].

В сравнении с режимом разработки залежи изменения в резервуаре при эксплуатации ПХГ связаны с многократными знакопеременными нагрузками на пласт (циклическими колебаниями эффективного давления), обусловленными сезонной закачкой-отбором газа.

2022;7(1):18–29

Изучение указанных выше процессов на примере разработки газовых залежей площадей Галмас и Гарадаг ЮКБ, а также длительной эксплуатации созданных в них ПХГ является основной целью данной статьи.

Краткая характеристика исследуемых объектов Месторождение / ПХГ Галмас

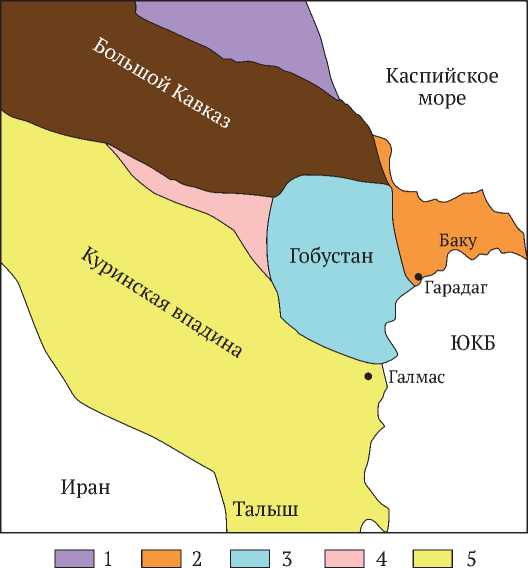

Нефтегазовое месторождение / ПХГ Галмас расположено в северной части Нижнекуринской впадины, в 75 км от г. Баку (рис. 1).

Рис. 1. Положение месторождений / ПХГ Галмас и Гарадаг и литофациальные типы отложений Продуктивной толщи:

1 – Прикаспийский; 2 – Абшеронский; 3 – Гобустанский; 4 – Гейлярский; 5 – Нижне-Куринский

Структура осложнена продольными и поперечными нарушениями и, как следствие, имеет блочное строение. Основным нарушением складки является продольный разрыв, на котором расположен одноименный потухший грязевой вулкан.

Отложения ПТ представлены чередующимися глинистыми и песчано-алевритовыми прослоями, соотношение которых значительно варьирует в зависимости от глубины и площади распространения.

Промышленные притоки газа были получены из скважин, вскрывших отложения Абшеронского региояруса (ранний Антропоген), Акчагыла (верхний Плиоцен) и Продуктивной толщи (ПТ, нижний Плиоцен). В промышленную разработку месторождение Галмас было введено в 1956 г.

С 1976 г. ранее промышленно газоносные I и II горизонты ПТ используются в качестве объектов ПХГ. В небольших объемах газ также закачивается в песчаный резервуар Абшеронской свиты.

Месторождение / ПХГ Гарадаг

Месторождение / ПХГ Гарадаг расположено в крайней юго-западной части Абшеронского полуострова, в 30 км от г. Баку (см. рис. 1) и приурочено к южному крылу асимметричной антиклинали, имеющей блочное строение [7].

Основными объектами разработки нефтегазового месторождения Гарадаг являются I–VII горизонты ПТ. Газоконденсатная залежь была выявлена в VII–VIIa горизонтах ПТ (далее VII горизонт ПТ), которые в ЮВ части южного крыла объединяются и образуют единый толстый слой песчаников. Эффективная мощность VII горизонта на северо-западе достигает 10–25 м, а на юго-востоке – 55–75 м.

VII горизонт ПТ начал использоваться в качестве объекта ПХГ с 1986 г.

Фактический материал и методика исследований

Анализ продуктивности скважин на исследуемых площадях выполнен по около 110 скважинам, а фильтрационно-емкостных свойств пород по более чем 150 образцам керна.

Анализ динамики закачки-отбора газа на ПХГ Гал-мас и Гарадаг, охватывающий период 2009–2021 гг., выполнен по данным соответственно по более чем 100 и 60 скважинам.

Мониторинг пластовых давлений в скважинах включал более 50 замеров.

Обработка данных и соответствующие графические построения проводились с помощью стандартных компьютерных программ.

Результаты и их обсуждение

Об условиях формирования пород ПТ

Месторождения / ПХГ Галмас и Гарадаг, приуроченные к нижнеплиоценовым отложениям, расположены в различных нефтегазоносных районах (НГР) ЮКБ, соответственно в Нижнекуринском и Абшерон-ском (см. рис. 1).

Известно, что формирование ПТ происходило в пределах Южного Каспия, который изолировался от Восточного Паратетиса. Формирование ПТ охватывает временной интервал от 5,5 млн лет до 3,5 млн лет, т.е. около 2 млн лет [8].

Осадки накапливались в условиях значительных колебаний уровня Палео-Каспия, в связи с чем имели место различные типы палеообстановок – от озерных до типично флювиальных. В целом разрез ПТ представляет собой ритмичное чередование песчано-алеврито-глинистых отложений, мощность которых в наиболее погруженной части бассейна достигает 7 км.

В связи с тем, что осадки сносились в бассейн одновременно из нескольких окружающих ЮКБ горных массивов, в ПТ выделяют 5 литофациальных типов отложений [8].

Месторождение / ПХГ Гарадаг расположено в зоне развития Абшеронской фации ПТ, сложенной в основном осадками, приносимыми ПалеоВолгой с Русской https://mst.misis.ru/

2022;7(1):18–29

платформы; другие источники сноса имеют подчиненное значение. Породы этой фации отличаются наибольшей песчанистостью. Количество продуктивных горизонтов на некоторых месторождениях доходит до 40–50. Наибольшей мощности породы Аб-шеронской фации достигают в Южно-Абшеронском прогибе (до 5 км). В минералогическом составе легкой фракции пород в большом количестве присутствует кварц – до 95%. Имеются также полевые шпаты (до 20%) и обломки пород (до 10%).

Породы ПТ в пределах месторождения / ПХГ Гал-мас относятся к Нижнекуринской фации. При формировании этого литофациального типа ПТ обломочный материал в эту часть ЮКБ привносился в основном крупнейшей речной артерией – Палео-Курой, а также Палео-Араксом, несущими продукты размыва Курин-ской низменности, Большого и Малого Кавказа, а также Талыша.

Общая мощность отложений составляет 3500– 4000 м. В разрезе выделяется около 20 песчаных пачек, мощность которых доходит до 20 м. Наибольшая песчанистость характерна для верхних 300–400 м, вниз по разрезу содержание песчаного материала значительно уменьшается. Породы ПТ Нижнекуринской фации отличаются от пород Абшеронской фации низким содержанием кварца и высоким – полевых шпатов.

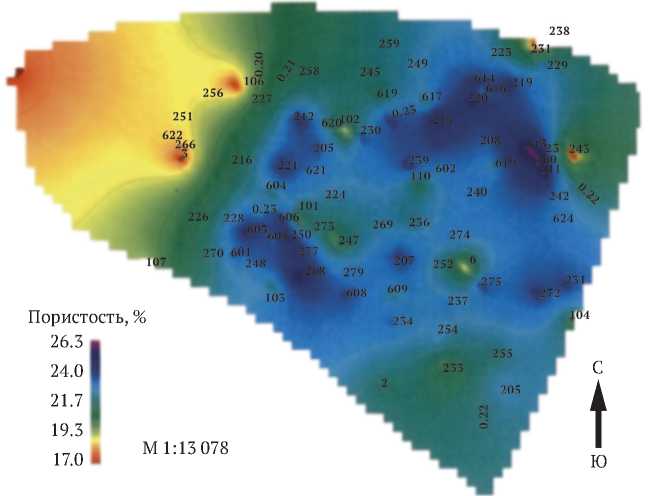

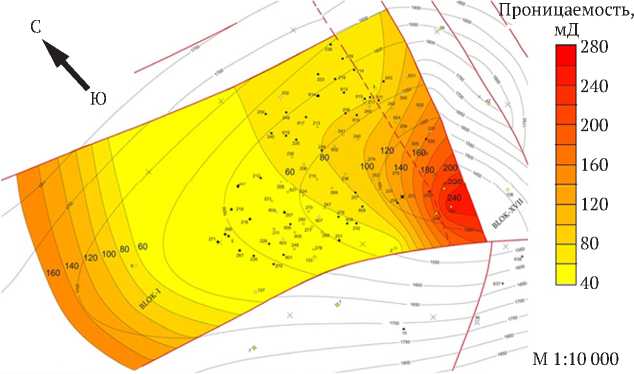

О пространственной неоднородности газовых резервуаров

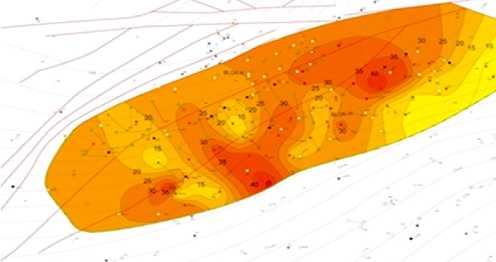

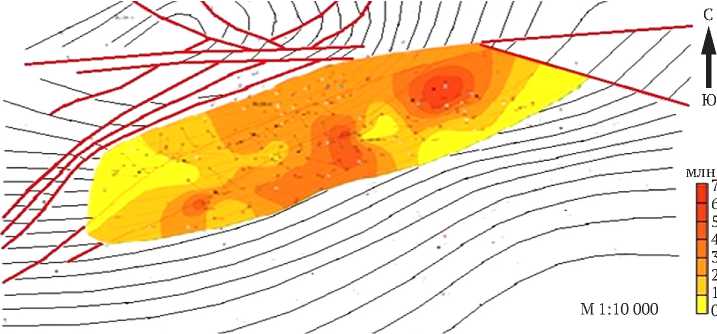

Выполненный анализ показал, что подземные газовые резервуары площадей Галмас и Гарадаг характеризуются геологической неоднородностью (блоковое строение, изменение в пространстве вещественного состава пород). Это проявляется и в изменении в пространстве ФЕС (пористости и проницаемости) пород резервуаров (рис. 2, 3).

а

б

Рис. 2. Изменение по площади пористости (а) и проницаемости (б) пород I горизонта ПТ на месторождении Галмас https://mst.misis.ru/

2022;7(1):18–29

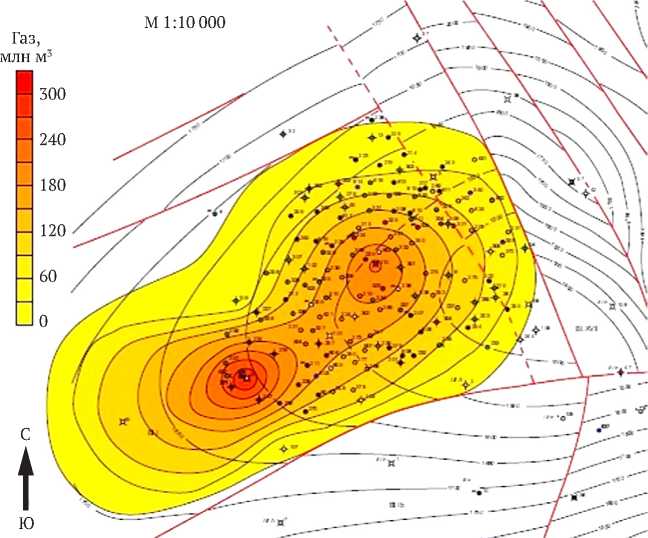

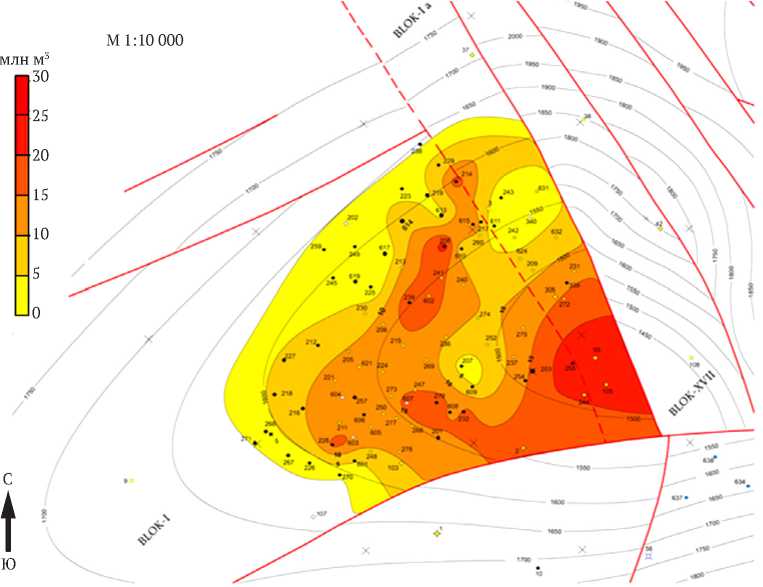

Пространственная неоднородность проявляется и в продуктивности скважин месторождений Галмас и Гарадаг, рис. 4.

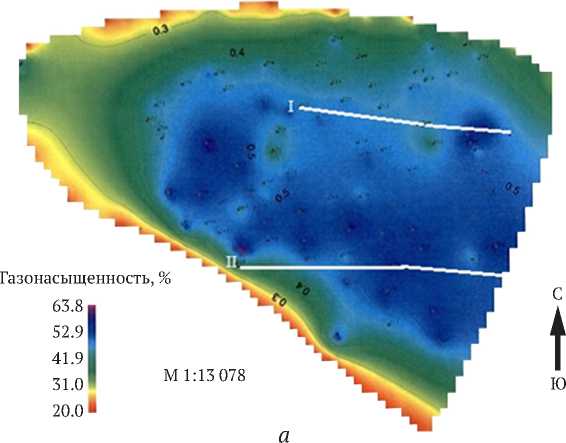

Пространственная неравномерность в газонасы-щении подземного резервуара определяет и изменение по площади интенсивности субвертикального рассеяния газа. Это наглядно видно на примере месторождения Галмас, где в север-северо-западной части резервуара, отличающейся относительно более низкой газонасыщенностью пород, выявлены менее контрастные ореолы рассеяния УВ газов, в сравнении с его южной (сводовой) частью, характеризующейся более высокой газонасыщенностью (рис. 5).

Особенности флюидодинамики при разработке залежей

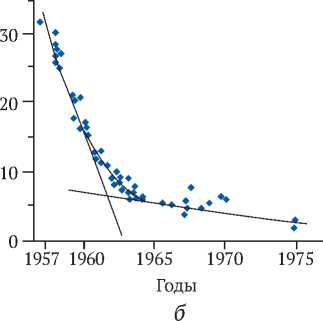

За период разработки газоконденсатной залежи Галмас (с 1958 по 1962 г.) из подземного резервуара было извлечено около 3,8 млрд м 3 газа, в результате чего пластовое давление упало на 13,5 МПа (с 21,1 до 7,6 МПа), составляя в среднем около 0,3 МПа в месяц (рис. 5, а ).

Разработка газоконденсатной залежи Гарадаг, начатая в 1955 г., проводилась без поддержания пластового давления и к концу 1980-х годов она была истощена. Суммарный объем отобранного газа составил около 21 млрд м 3 , что сопровождалось падением

С

Ю

17.5

13.5

9.5

5.5

М 1:10 000

а

С t Ю

0 04

Проницаемость, мД

%

в 75 65

15 5

М 1:10 000

б

Рис. 3. Изменение по площади пористости (а) и проницаемости (б) пород VII горизонта ПТ на месторождении Гарадаг https://mst.misis.ru/

2022;7(1):18–29

пластового давления в резервуаре с 39,8 до 3,6 МПа (рис. 5, б ).

Темп падения пластового давления на месторождении Галмас примерно в 1,8 раз выше темпа падения на месторождении Гарадаг. Это, вероятнее всего, связано с более низким энергетическим уровнем газа в залежи Галмас в связи с относительно меньшими запасами его в сравнении с залежью Гарадаг.

Начальное пластовое давление в скважинах площади Гарадаг превышает гидростатическое в среднем в 1,2 раза. Благодаря этому за счет избыточной упругой энергии газа в первые 2 года разработки залежи наблюдается непрерывное повышение его добычи при несущественном снижении (в пределах 40–38 МПа)

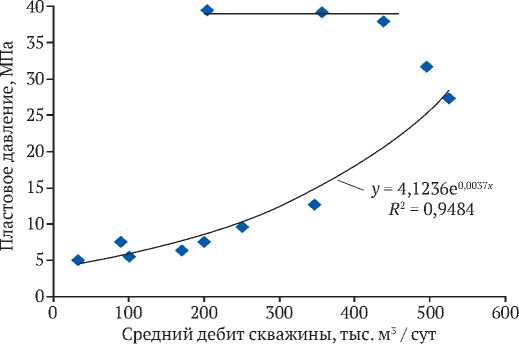

пластового давления. Причинно-следственная связь между двумя параметрами при дальнейшей разработке залежи подчиняется экспоненциальному закону и характеризуется устойчивым снижением добычи газа и пластового давления (рис. 7).

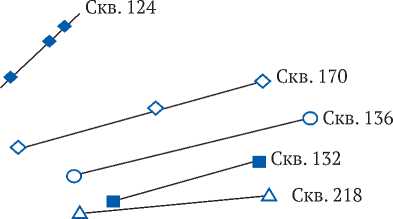

На примере месторождения Гарадаг установлено, что падение пластового давления (с 2,4 до 11,7 МПа) сопровождается уменьшением проницаемости пород (с 1,2 до 4,9 мД) (рис. 8, табл. 1). В целом темп уменьшения проницаемости в связи с падением пластового давления в рассмотренных скважинах сопоставим, за исключением скважин 124 и 132, расположенных в приразломной зоне. В этих скважинах темп снижения проницаемости пород относительно выше.

С

Ю

а

млн м 3

М 1:

10 000

б

Рис. 4. Карты изменения продуктивности скважин месторождения Галмас ( а ) и Гарадаг ( б )

2022;7(1):18–29

ppm

ppm 20

CH 4

C 2 H 6 +

2000 мсек

Профиль I

C 2 H 6 +

■I 1000

Зона ПХГ

б

Профиль II

Зона

ПХГ

2000 мсек

Рис. 5. Месторождение / ПХГ Галмас: а – изменение в пространстве газонасыщенности пород I горизонта ПТ и расположение газосъемочных профилей; б – распределение концентрации УВ газов в приповерхностных отложениях (глубина около 1,2 м) вдоль профилей I и II

л

1958п 1959

1960 1961

Годы

а

Рис. 6. Графики, отражающие темп падения пластового давления в процессе разработки месторождений Галмас ( а ) и Гарадаг ( б )

2022;7(1):18–29

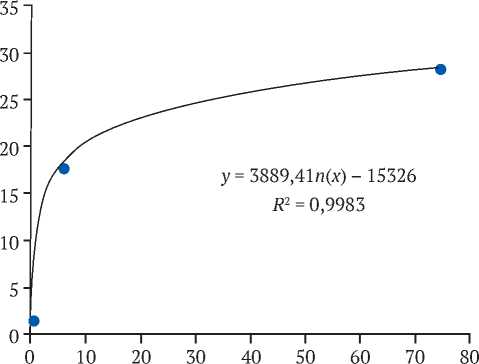

Рис. 7. Зависимость между пластовым давлением и дебитом скважин на месторождении Гарадаг

---------------------------------1-----------------------------------------------------1------------------------------------------------------1

20 30

Давление, МПа

Рис. 8. Графики изменения проницаемости пород ПТ в связи с падением пластового давления на месторождении Гарадаг. Скважина 124 находится вблизи тектонического нарушения

Таблица 1

Изменение проницаемости пород в связи с падением давления при разработке месторождения Гарадаг

|

Номер скважины |

Пористость, % |

Период замера, мес. |

Величина падения давления, МПа |

Уменьшение проницаемости породы, % |

|

136 |

18,0 |

25 |

11 |

47 |

|

132 (вблизи тектонического нарушения) |

18,5 |

15 |

3 |

56 |

|

218 |

17,4 |

14 |

1 |

44 |

|

170 |

16,7 |

13 |

5 |

41 |

С

t

Ю млн м3 50

М 1:10 000 0

а

С

Ю млн

М 1:10 000

б

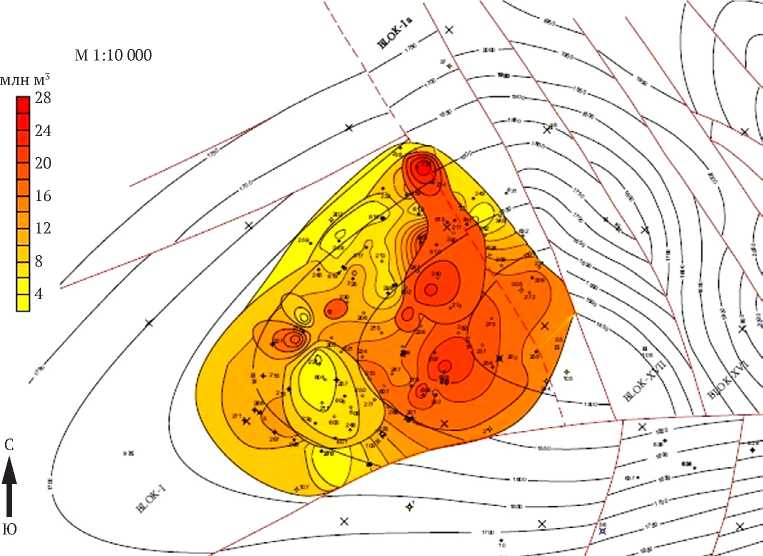

Рис. 9. Карты изменения в пространстве объемов закачиваемого ( а ) и отбираемого ( б ) газа на ПХГ Гарадаг в период 2020–2021 гг.

2022;7(1):18–29

Особенности эксплуатации ПХГ

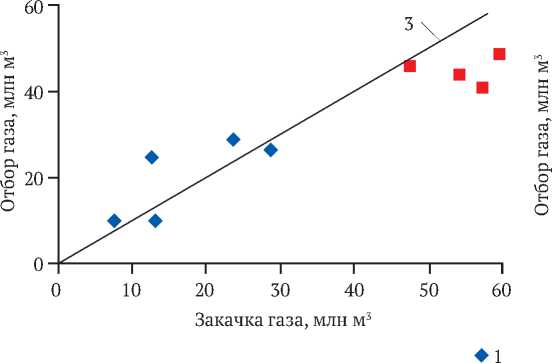

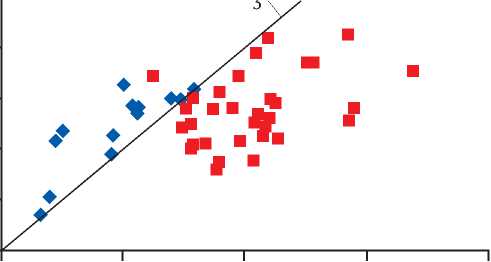

Анализ данных мониторинга объемов закачки-отбора газа на ПХГ Галмас и Гарадаг в период 2020–2021 гг. показал изменчивость в пространстве их значений (рис. 9 и 10), так же как и продуктивности скважин при разработке газового резервуара (см. рис. 4). Это позволяет предположить унаследо-

ванный с режимом разработки газового резервуара характер режима эксплуатации ПХГ. Это подтверждает также положительная корреляция между суммарными объемами газа, отобранными из отдельных скважин с начала разработки месторождения Галмас, и при эксплуатации созданного в этом же резервуаре ПХГ (рис. 11).

С

Ю млн м3 30

М 1:10 000

а

б

Рис. 10. Карты изменения в пространстве объемов закачиваемого ( а ) и отбираемого ( б ) газа на ПХГ Галмас в период 2020–2021 гг.

2022;7(1):18–29

Суммарный объем газа, отобранного из скважин газа при разработке месторождения, млн м3

Рис. 11. Месторождение / ПХГ Галмас. Зависимость между суммарными объемами газа, отобранными из отдельных скважин с начала разработки месторождения и за один сезон эксплуатации ПХГ

кумулируют и сохраняют закачанный газ благодаря низким фильтрационным и высоким адсорбционным свойствам пород. Закачка газа в относительно более проницаемые породы, обладающие благоприятными для флюидодинамики свойствами, возможно, способствует рассеянию (потере) в пространстве закачиваемого газа.

Таблица 2 ПХГ Галмас и Гарадаг.

Зависимость величины отношения отобранного к закачанному объему газа в скажинах с различными ФЕС пород

Важно отметить, что эксплуатационные скважины на ПХГ отличаются по соотношению объемов закачиваемого и отбираемого газа, что может быть обусловлено влиянием как технико-технологических, так и геологических факторов.

Выполненный анализ показал, что в скважинах с низкими ФЕС пород объемы закачиваемого и отбираемого газа близки к оптимальным (ПХГ Гарадаг) или объемы отбираемого газа больше объемов закачиваемого газа (ПХГ Галмас) (рис. 12). В скважинах с относительно высокими ФЕС пород, как правило, объемы закачиваемого газа превышают объемы отбираемого газа (табл. 2). Возможным объяснением этого явления может быть то, что породы с относительно низкими ФЕС свойствами пород лучше ак-

|

Номер скважины |

Пористость пород, % |

Проницаемость пород, мкм2 |

Отношение отобранного объема газа к закачанному |

|

ПХГ Галмас |

|||

|

240 |

27,8 |

0,130 |

0,7 |

|

252 |

29,2 |

0,145 |

0,7 |

|

275 |

29,3 |

0,183 |

0,8 |

|

624 |

27,5 |

0,198 |

0,9 |

|

273 |

24,8 |

0,065 |

1,3 |

|

219 |

25,6 |

0,068 |

4,1 |

|

606 |

24,7 |

0,084 |

1,3 |

|

277 |

24,5 |

0,069 |

1,4 |

|

ПХГ Гарадаг |

|||

|

453 |

15 |

0,083 |

1,2 |

|

458 |

8,8 |

0,026 |

1,2 |

|

467 |

11,5 |

0,036 |

1,4 |

|

471 |

13,8 |

0,073 |

1,2 |

|

450 |

9,6 |

0,015 |

0,6 |

|

459 |

9,2 |

0,025 |

0,6 |

|

464 |

8,2 |

0,022 |

0,7 |

|

465 |

8,4 |

0,008 |

0,8 |

■2

10 20 30

Закачка газа, млн м3

а

б

Рис. 12. Зависимость между объемами закачки и отбора газа на ПХГ Гарадаг ( а ) и Галмас ( б ): 1 , 2 – соответственно скважины с низкими и высокими ФЕС пород;

2022;7(1):18–29

Заключение

На примере площадей Гарадаг и Галмас в ЮКБ установлено, что одним из основных геологических факторов, определяющих режим работы скважин как при разработке залежи, так и при эксплуатации ПХГ, является неоднородность резервуара, проявляющаяся в виде пространственной изменчивости его геологического строения и петрофизических свойств пород.

Неравномерный характер изменения по площади ФЕС пород, формирование изолированных зон в ре-

зервуаре со значительными остаточными объемами газа, а также непрогнозируемые направления движения флюидов являются основными причинами снижения эффективности разработки залежи и эксплуатации ПХГ.

Для определения оптимальной системы эксплуатации ПХГ, созданных в истощенных подземных нефтегазовых резервуарах, необходимо учитывать особенности изменения в пространстве ФЕС слагающих его пород.

Список литературы Особенности флюидодинамики в длительно эксплуатирующихся неоднородных газовых резервуарах

- Kharroubi A., Layan B., Cordelier P. Influence of pore pressure decline on the permeability of North Sea sandstones. In: International Symposium of the Society of Core Analysts. 5-9 October. Abu Dhabi: UAE; 2004. URL: https://www.ux.uis.no/~s-skj/ipt/Proceedings/SCA.1987-2004/1-SCA2004-45.pdf.

- Кашников О. Ю. Исследование и учет деформационных процессов при разработке залежей нефти в терригенных коллекторах. [Автореф. дис…. канд. техн. наук]. Тюмень; 2008. 23 с.

- Chan A. W. Production-induced reservoir compaction, permeability loss and land surface subsidence. [Dissertation for PhD degree]. Stanford University; 2004. 176 p.

- Liu J. J., Feng X. T., Jing L. R. Theoretical and experimental studies on the fluid-solid coupling processes for oil recovery from low permeability fractured reservoirs. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 2004;41(3):1-6.

- DOI: 10.1016/j.ijrmms.2003.12.032

- Chan A. W., Zoback M. D. The role of hydrocarbon production on land subsidence and fault reactivation in the Louisiana Coastal Zone. Journal of Coastal Research. 2007;23(3):771-786.

- DOI: 10.2112/05-0553

- Хужаяров Б. Х., Юлдашев Т. Р., Рустамов А. Р. Изменение фильтрационно-емкостных свойств призабойной зоны скважин вследствие деформации пород. Молодой учёный. 2018;(17):140-144. URL: https://moluch.ru/archive/203/49750.

- Панахов Р. А., Киясбейли Т. Н. Технологическая схема опытно-промышленной эксплуатации II очереди Карадагского ПХГ (большой блок). Отчет ВНИПИгаз. Баку: 1985. 213 c.

- Ализаде А. А. (ред.) Геология Азербайджана. Том VII. Нефть и газ. Баку: Nafta-Press; 2008. 672 с.