Особенности формирования лексического строя речи у детей с ОНР

Автор: Динмухамедова Айгуль Салимжановна, Габдулхаева Бакытжамал Бакустаровна, Кабиева Салтанат Жумабаевна, Резник Ляйля Вахитовна, Даржуман Гульсара Канатовна

Журнал: Science for Education Today @sciforedu

Рубрика: Педагогические и психологические науки

Статья в выпуске: 2 (12), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются результаты экспериментального исследования активного словаря детей с общим недоразвитием речи. В ходе эксперимента выявлены основные особенности детей дошкольного возраста с ОНР III уровня, которые заключаются в том, что все обследуемые дети владеют бедным словарем, испытывают затруднения в подборе существительных, прилагательных и глаголов. Ребята не могут обобщать понятия, подбирать антонимы к предложенным словам. Исследование лексического строя речи детей показало необходимость организации специализированной помощи по развитию и активизации словаря. Для полноценного развития и преодоления трудностей в формировании речи дошкольников предлагается проведение словарной работы по обогащению, уточнению, переводу лексического запаса из пассивного словаря в активную речь.

Активный словарь, общее недоразвитие речи, нарушения речи

Короткий адрес: https://sciup.org/147137453

IDR: 147137453 | УДК: 376.37

Текст научной статьи Особенности формирования лексического строя речи у детей с ОНР

Все права защищены

2(12) 2013

ISSN 2226-3365

молчаливыми, застенчивыми, нерешительными, затрудняется их общение с людьми.

Вопросом изучения развития лексического строя речи детей занимались ученые многих областей научных знаний: лингвистики, психологии, психолингвистики и др. [4, 6–8], которые подчеркивают сложность процесса овладения лексикой детьми дошкольного возраста. Анализ развития лексического строя речи детей дошкольного возраста с ОНР свидетельствует о существенных отклонениях от возрастных нормативов, ограниченности словарного запаса, своеобразии его использования, неточности употребления слов [5]. В 2003 г. Центром «САТР» была создана «специальная типовая программа для дошкольников с ОНР», а в марте 2012 г. в г. Астане в ясли-саду № 22 «Әлем» была открыта экспериментальная площадка по апробации Программы воспитания и обучения детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.

Исследования лексики являются актуальными и в настоящее время, что обусловлено значимостью лексики для речевого развития в целом, для процесса коммуникации и для развития познавательной деятельности детей с ОНР.

Цель работы – изучить особенности формирования лексического строя речи у детей 5-6 лет с ОНР.

Экспериментальное исследование проводилось в период с сентября 2011 по май 2012 г. в ясли саду г. Павлодара. В эксперименте участвовало 10 детей (5–6-летнего возраста). По данным ПМПК, состояние их речевой функции было приблизительно однородным и относилось к III уровню недоразвития речи по Р. Е. Левиной.

Мы изучили состояние активного словаря детей 5-6 лет, используя методики Т. Б. Филичевой [2,4], Н. В. Серебряковой, Л. С. Соломоховой [5]. Весь полученный материал обработан общепринятыми методами математической статистики. Различия показателей между группами оценивали по t-критерию Стъюдента и считались достоверными при р<0,05 (Лакин Г. Ф., 1980) [1].

Показатели развития активного словаря детей 5-6 лет на начальном периоде (по методике Филичевой Т. Б. с соавт., 1989).

Все права защищены

2(12) 2013

ISSN 2226-3365

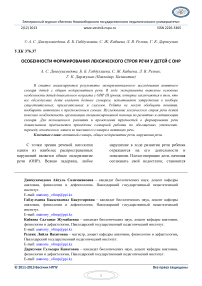

Анализ полученных данных позволяет отметить, что при обследовании высокий уровень развития активного словаря никто из детей не показал (рис. 1). Средний уровень активного словаря 26,7 балов имели шесть обследованных детей. Данные дети называли не все предложенные картинки, долго думали над ответом, однако реже пользовались помощью. Низкий уровень активного словаря 18,6 баллов наблюдался у четырех обследованных детей. Дети путали названия картинок, неоднократно обращались за помощью, но при этом чаще всего сами не отвечали. Эти показатели говорят о том, что дети нуждаются в специализированной работе по развитию словаря.При показе картинок на лексические темы: «Домашние и дикие животные», «Одежда», «Мебель», «Посуда», «Транспорт», «Обувь», дети испытывали определенные трудности. Наблюдались частые паузы, размышления, просьбы о помощи, подсказке. Трудности при ответах детей заключались в том, что они путали названия животных. Например, на картинке был изображен «тигр», а дети называли его «львом». Возможно, это связано с тем, что дети никогда не видели этих диких животных, поэтому путали их названия. Когда детям предлагались картинки с изображением домашних животных, то они быстро называли их. Так же необходимо отметить то, что по теме «Мебель» не все дети смогли перечислить предложенные картинки. Например, картинка, на которой был изображен «диван», дети называли «стулом», при показе картинки «стола», ребята заменяли его на «маленький стул», «шкаф» был назван «тумбочкой». Хотя в пассивном словаре названия этих предметов им известны, а в активном словаре дети правильно не могут употреблять эти понятия. По теме «Одежда» дети путали «юбку» с

«платьем». Эта особенность наблюдалась только лишь у мальчиков, а девочки называли эти картинки правильно. Возможно, ребята путались в названиях потому, что в повседневной жизни мальчики не носят юбки, поэтому для них «платье» и «юбка» -это одинаковые понятия. По теме «Обувь» дети не могли назвать картинку с изображением «кроссовок», называя их «тапочками». Были даже такие дети, которые называли картинку с изображением «тапочек», как «пяточки». Многие из ребят не смогли назвать картинку, на которой были «сапоги».

При обследовании лексического запаса важно проверить самостоятельное употребление в речи детей существительных, прилагательных и глаголов. Для этого мы ребенку предлагали закончить предложение, добавить недостающее по смыслу слово. Дети затруднялись в ответе над многими вопросами. Например, многие из детей не знают чем покрыто туловище зайца, утки. Ребята не знают, где живет медведь, некоторые из ребят отвечали, что он живет «на улице». Также большинство детей не знают детенышей, например, курицы, или не верно называют их «курочки», детенышей собаки называют «собачонок» или «маленькие собачки», а детенышей коровы многие дети вообще не называют. Также дети затрудняются ответить, чем питаются корова, медведь. Дети не могут правильно подобрать прилагательные. Например, для многих детей лиса «красная».

Выявление количественного запаса существительных, прилагательных, глаголов, является немаловажным критерием при обследовании лексического строя речи детей. Здесь мы отмечаем то, что дети не могут самостоятельно в своей речи употреблять антонимы. Например, к прилагательному

Все права защищены

2(12) 2013

ISSN 2226-3365

длинный, дети давали различные варианты ответов, а именно: «узкий», «чуть поменьше», «маленький». Из всех обследуемых детей, двое ребят не понимают смысл вопроса, например, отвечают, что ночью светит «темно», хотя здесь правильный ответ должен быть «луна».

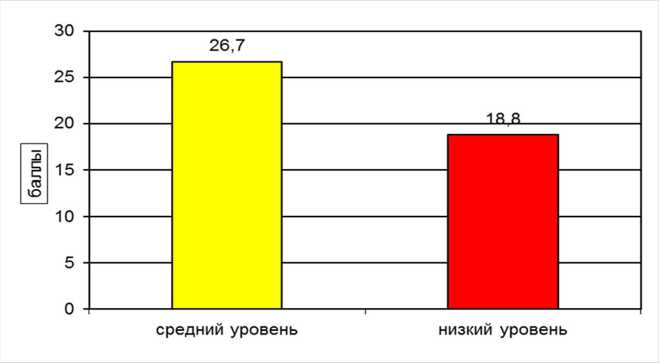

Анализ полученных данных позволяет отметить, что в обследуемой группе детей с высоким уровнем развития словаря не было. Из всех обследуемых детей пять человек показали средний уровень и остальные, пятеро детей низкий уровень развития активного словаря. Следует отметить, что в процессе проведения данной работы, а именно когда ребятам давались картинки на такие лексические темы, как «домашние животные», «овощи», «фрукты», дети называли все картинки, но при этом не могли обобщить их по группам. Поэтому общий результат по данному заданию в среднем составил 30 % (рис. 2). Обследуемые дети затруднялись и не могли ответить, когда им предлагалось назвать существительные, обозначающие части тела, части предметов, хотя в пассивном словаре эта информация у детей имеется. Так, например детям было сложно называть части одежды (рубашки, футболки и т. д.) и стула. Из всех обследуемых детей четверо ребят называли части автомобиля и стула не правильно. Например, вместо «фар», дети говорили «фонарики», а вместо «сиденье», говорили «сидушка». Остальные 6 человек не знают части одежды и стула, но зато называют части тела и автомобиля. Средний показатель по данному заданию составил 34 %. Также детям предлагалось задание, где им нужно было назвать профессии, изображенные на картинках. Средний показатель по данному заданию составил 32 %. Из всех обследуемых детей двое ребят путали «учителя» с

«воспитателем». Поэтому, после того как ребенок давал не правильный ответ, мы исправляли его и объясняли в чем разница этих профессий. В ходе обследования отмечалась бедность в выражениях качественных признаков, однообразие синтаксических конструкций, бедность и неточность высказываний. Иногда при активном побуждении педагога наблюдалось полное отсутствие смыслового высказывания. Дети были заинтересованы в заданиях, в некоторых случаях аргументировали свои суждения, исправляли ошибки с помощью педагога. У некоторых детей наблюдались незначительные ошибки, так например, при исследовании глагольного словаря, некоторые дети говорили, что «медведь заходит на дерево». Многие из ребят не знают, как передвигается медведь, змея и что они делают в течении дня. Результат по данному заданию составил 37,5 %. Из всех заданий, которые были предложены детям, состояние глагольного словаря детей было самым высоким. При обследовании словаря прилагательных, мы отмечаем, что большинство детей пытались замещать слова, невербальными средствами – жестами. Например, когда дети называли формы предмета (круг) сначала показывали его с помощью жестов в воздухе, а потом пытались назвать. Также не все ребята правильно называли цвета предметов, путали их. Например, вместо «красный», «розовый», «коричневый», называли «оранжевый» цвет. Средний показатель по данному заданию составил 28 %. При обследовании антонимов, мы отмечаем, что дети пытались подбирать слова, семантически близкие, в том числе и антонимичные, предполагаемому антониму, но другой части речи. Например, друг – дружный. Также дети подбирали, слова, семантически близкие предполагаемому

Все права защищены

2(12) 2013

ISSN 2226-3365

антониму той же части речи. Например, широкий – низкий, высокий – маленький, высокий – большой, широкий – длинный, широкий – маленький. Средний показатель по данному заданию составил – 29 %.

Рисунок 2.

Показатели развития активного словаря детей на начальный период

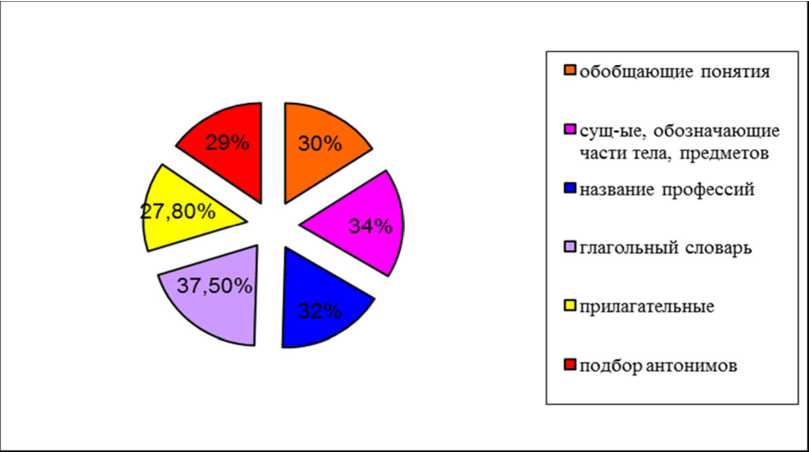

По методике Н. В. Серебряковой, Л. С Соломахиной мы проанализировали, состояние активного словаря детей по лексическим темам (рис. 3): «Посуда», «Одежда», «Обувь», «Животные», «Мебель», «Овощи», «Птицы», «Транспорт», «Фрукты». Согласно полученным данным дети имели следующие особенности, а именно ребята четко называли картинки по теме «Посуда», поэтому процентное соотношение в этом разделе составило 100 %, а наиболее низкий показатель, т. е. 20 % составила группа картинок по теме «Птицы», где дети путали названия птиц, например, вместо «попугая», говорили «воробей» или «сорока». Некоторые из обследуемых детей практически не владеют знаниями о названиях птиц, поэтому затруднялись ответить на заданные вопросы. В среднем неплохой результат дети показали при назывании картинок из серии: «Транспорт» (80 %), «Мебель» (70 %), «Фрукты» (70 %), «Овощи» (65 %), «Обувь» (60 %). Некоторые дети, отвечая на вопросы по данным темам, показали следующие особенности, а именно «сапоги», называли «носками», «апельсины» – «лимонами». По теме «Одежда» средний показатель ответов детей составил 35 %, а по теме «Животные» 30 %. Ребята затруднялись, когда видели картинку с изображением «плаща» и называли его «кофта», «платье», «куртка», «футболка». Возможно это связано с тем, что в повседневной жизни дети не видели плащ, а если и видели, то не запоминают его название.

Все права защищены

2(12) 2013

ISSN 2226-3365

Рисунок 3.

Состояние активного словаря детей по лексическим темам

В ходе эксперимента мы выявили основные особенности детей дошкольного возраста с ОНР III уровня, которые заключаются в том, что все обследуемые дети владеют бедным словарем, это можно было увидеть, когда детям предлагались картинки на различные лексические темы. В этих заданиях, дети либо не называли картинку, либо вообще заменяли одни слова другими. Большинство детей не знают детенышей собаки, курицы. Многие затрудняются в подборе существительных, прилагательных и глаголов. Ребята не могут обобщать понятия, хотя и перечисляют, кто изображен на картинках. У детей имеются трудности при назывании существительных части тела, части предметов, но в пассивном словаре знания о частях у детей есть, поэтому они с легкостью показывают, части автомобиля, стула и т. д. Также дети затрудняются употреблять глаголы при ответах на вопросы. Большинство ребят путают, либо не знают цвета, формы предметов, т. е затрудняются в подборе прилагательных. Также для обследуемых детей было тяжело подбирать антонимы к предложенным словам. Все это является важнейшими и отличительными особенностями детей с ОНР III уровня.

Таким образом, в результате проведенного исследования мы заключаем, что для полноценного развития и преодоления трудностей в формировании речи дошкольников необходимо проводить словарную работу по обогащению, уточнению, переводу лексического запаса из пассивного словаря в активную речь, дети нуждаются в организации специализированной помощи по развитию и активизации словаря.

Все права защищены

2(12) 2013

ISSN 2226-3365

Список литературы Особенности формирования лексического строя речи у детей с ОНР

- Лaкин Г. Ф. Биометрия. -М.: Выcшaя школa, 1980. -293c.

- Филичeвa Т. Б., Чeвeлeвa Н. A., Чиркинa Г. A. Оcновы логопeдии. -М.: Проcвeщeниe, 1989. -C. 131-138.

- Филичeвa Т. Б., Чиркинa Г. В. Подготовкa к школe дeтeй c ОНР в уcловиях cпeциaльного дeтcкого caдa. -М., 1993. -C. 12-15.

- Жуковa Н. C., Мacтюковa E. М., Филичeвa Т. Б. Логопeдия. Прeодолeниe общeго нeдорaзвития рeчи у дошкольников. -Eкaтeринбург: Изд-во AРД ЛТД, 1999. -320c.

- Cхeмa логопeдичecкого обcлeдовaния рeбeнкa c общим нeдорaзвитиeм рeчи (от 4 до 7 лeт)/Cоcт. Н. В. Ceрeбряковa, Л. C. Cоломaхинa//Диaгноcтикa нaрушeний рeчи у дeтeй и оргaнизaция логопeдичecкой рaботы в уcловиях дошкольного обрaзовaтeльного учрeждeния. CПб.: Дeтcтво -прecc.2001. -576 c.

- Айзман Р.И. Здоровье педагогов и обучающихся -ключевая задача современной школы//Вестник Новосибирского государственного педагогического университета -2012. -№ 3. -С. 24-35.

- Terband H., Maassen B., van Lieshout P., Nijland L. Stability and composition of functional synergies for speech movements in children with developmental speech disorders//Journal of Communication Disorders, Volume 44, Issue 1, January-February 2011, Pages 59-74

- Toki Eugenia I., Pange Jenny, Mikropoulos Tassos A. An Online Expert System for Diagnostic Assessment Procedures on Young Children's Oral Speech and Language//Procedia Computer Science, Volume 14, 2012, Pages 428-437