Особенности формирования нижне-среднеюрских отложений на востоке арктических районов Западной Сибири

Автор: Кислухин И.В., Храмцова А.В., Маклакова Е.А., Леонов А.П., Астафьев Е.В., Рязанова Т.А., Гладышев А.А.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Формирование и размещение залежей нефти и газа

Статья в выпуске: 1, 2024 года.

Бесплатный доступ

Отложения ранне-среднеюрского возраста на севере Западно-Сибирской провинции (включая территорию Енисей-Хатангского регионального прогиба) до настоящего времени остаются не в полной мере освоенным ввиду повышенных технологических и геологических рисков при поиске и оценке скоплений нефти и газа. Вместе с тем, в связи с выполнением геолого-разведочных работ на исследуемой территории в настоящее время получены новые фактические данные, результаты анализа которых в комплексе с архивными геолого-геофизическими материалами позволили актуализировать сейсмогеологические и литолого-фациальные модели. Это, в конечном итоге, способствует повышению качества прогноза перспектив нефтегазоносности с обоснованием как антиклинальных, так и сложнопостроенных (структурно-стратиграфических и структурно-тектонических) ловушек углеводородов. Уточнение геологического строения нижне-среднеюрских отложений севера Западной Сибири будет способствовать восполнению ресурсного потенциала региона. Основные перспективы нижне-среднеюрских отложений связаны с русловым и дельтовым комплексами, а также с зонами развития стратиграфических несогласий (областями выклинивания и размыва), формирующих комбинированные сложнопостроенные ловушки

Стратиграфия, тектоника, перерыв в осадконакоплении, нижнесреднеюрские отложения, фации, рассеянное органическое вещество, генерационный потенциал, генерация углеводородов, ловушки углеводородов, север западной сибири

Короткий адрес: https://sciup.org/14133463

IDR: 14133463 | УДК: 551.8:551.762.22 | DOI: 10.47148/0016-7894-2024-1-89-102

Текст научной статьи Особенности формирования нижне-среднеюрских отложений на востоке арктических районов Западной Сибири

В соответствии с утвержденными стратиграфическими схемами [1], в пределах рассматриваемой зоны обособляются Ямало-Гыданский, Усть-Енисей-ский и Хатангский (в пределах Енисей-Хатангско-го регионального прогиба) литолого-фациальные районы (рис. 1).

Разрез представлен чередованием преимущественно глинистых (левинский, китербютский, лайдинский и леонтьевский) и алевритопесчаных горизонтов (зимний, шараповский, надояхский, вымский и малышевский) ранне-среднеюрского возраста.

В настоящее время геолого-геофизическая изученность юрских отложений арктических территорий Западной Сибири существенно уступает изученности ее центральных районов.

Особенно слабой геологической изученностью и, соответственно, высокими геологическими рисками характеризуются осадочные образования глубо-козалегающих горизонтов нижней и средней юры. Отставание в их освоении связано с существенными глубинами залегания и наличием зон развития аномально высоких пластовых давлений [2].

Выполненный комплексный анализ геолого-геофизической информации свидетельствует о возможных перспективах продуктивности нижне-среднеюрских отложений на севере Западно-Сибирской провинции (включая территорию Енисей-Хатангского регионального прогиба). Речь идет о ловушках как структурного, так и неструктурного (литологического, тектонического, стратиграфического) типов. На основании изучения генерационного потенциала рассеянного ОВ нижне-среднеюрских толщ прогнозируется преимущественно газовое и газоконденсатное заполнение ловушек. История открытия месторождений в регионе также свидетельствует о преимущественно газовом и газоконденсатном составе залежей, приуроченных к отложениям нижней – средней юры (на Государственном балансе РФ числятся залежи газа и газоконденсата в отложениях ранне-среднеюрского возраста на Балахнинском, Русско-Реченском, Ха-бейском, Зимнем месторождениях).

Фактический материал и методы исследований

Для оценки перспектив нефтегазоносности нижне-среднеюрского комплекса арктических районов Западной Сибири использовался полный комплекс геолого-геофизических материалов, включая результаты бурения, ГИС, данные сейсморазведки, карты временных толщин, результаты анализа керна и ОВ, рассеянного в породах.

Выполнена сейсмическая корреляция региональных отражающих горизонтов (2D — 163 000 пог. км; 3D — 11 000 км2) с учетом данных по биостратиграфии и керну. Основой для построения и детализации палеогеографических карт нижне-среднеюрских отложений являлись карты временных

толщин и сейсмических атрибутов, построенные для каждого регионального стратиграфического горизонта, методы ГИС по 171 скважине, описание и фотографии керна, результаты петрографического описания шлифов и данные по фильтрационно-емкостным свойствам пород. Дополнительно авторами статьи было выполнено седиментологическое описание керна новых скважин (Гыданская-130, Косистая-1, Минховская-80) и старого фонда (Пай-яхская-4, Штормовая-122, Южно-Тамбейская-70, Лодочная-12 и др.), проанализированы опубликованные палеогеографические атласы юрского периода Западной Сибири ([3–7] и др.). Для диагностики фаций использовались известные методики литолого-фациального [8–10], а также ихнологического [11] анализа.

Выполнены массовые пиролитические исследования рассеянного ОВ в образцах керна. В соответствии с типами керогена уточнены обстановки осадконакопления. Глубина морского бассейна, гидродинамика, характер грунта, минерализация вод юрских отложений устанавливались по комплексу бентосных организмов, двустворок и фора-минифер.

Основные результаты

Проблемами изучения геологического строения и обоснованием перспектив нефтегазоносности юрского разреза осадочного чехла Западной Сибири в разное время занимались многие исследователи: В.Н. Сакс, З.З. Ронкина [12], В.И. Кислу-хин и др. [13], В.В. Шиманский, Н.В. Танинская [14], Б.Н. Шурыгин [15] и многие другие.

Осадочные образования нижней и средней юры в восточных и северо-восточных районах Западной Сибири развиты на существенной части территории. Следует отметить в целом низкую степень изученности нижне-среднеюрских отложений глубоким бурением. Из всего объема пробуренных на северо-востоке провинции скважин около 15 % поисково-оценочных, разведочных и параметрических скважин вскрыли отложения малышевского резервуара (средняя юра), при этом только треть из них охарактеризовала нижнеюрские отложения.

Несмотря на наличие утвержденного структурно-фациального районирования нижне-среднеюрских отложений Западной Сибири (МРСС, 2003), южная граница Усть-Енисейского района проведена весьма условно [1]. Например, на юге района (на Тагульской и Русско-Реченской площадях), где предполагается прибрежно-морской генезис образований малышевской свиты, в байос-батское время формировались как отложения прибрежно-морского, так и континентального генезиса.

В целом в пределах рассматриваемого района малышевские отложения накапливались в результате систематического чередования трансгрессивных и регрессивных этапов развития территории, что обусловливает переслаивание пород преимущественно песчано-алевритового и глинистого

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

Рис. 1. Фрагмент схемы структурно-фациального районирования отложений нижней и средней юры (без келловея) Западной Сибири [1]

Fig. 1. Fragment of scheme of Lower and Middle Jurassic (without Callovian) deposits structural and facies zoning [1]

1 2 3 4 5

Границы ( 1 – 3 ): 1 — фациальных областей, 2 — структурнофациальных районов, 3 —административные; 4 — скважины-стратотипы; 5 — современная гидросеть

Boundaries (1–3): 1 — facies area, 2 — structural and facies regions, 3 — administrative; 4 — type-section well; 5 — present-day hydrographical network состава. Комплекс перекрыт алевролитами и аргиллитоподобными глинами точинской (либо голь-чихинской) свиты, играющей роль региональной покрышки и имеющей широкое площадное распространение на исследуемой территории. Эти отложения отсутствуют лишь на северо-востоке, вблизи Таймырской складчатой области.

Ритмичное чередование пород преимущественно песчано-алевритового и глинистого состава на севере бассейна, накапливающихся в морских и прибрежно-морских обстановках (соответствующих нижне-среднеюрским свитам и горизонтам), обусловливает формирование выдержанных уровней, уверенно выделяемых на каротажных диаграммах.

Стратотипами нижне-среднеюрских отложений являются разрезы скважин Малохетская-10 (рис. 2) и Семеновская-1 (см. рис. 1).

Несмотря на различные толщины нижне-среднеюрских отложений, вызванные тектоническими процессами и удаленностью от источника сноса материала, в целом характер распределения осадочных комплексов в разрезах указанных скважин можно считать соответствующим большей части территории севера Западной Сибири. Разрез арктических территорий представлен ритмичным переслаиванием пород преимущественно песчано-алевритового и глинистого состава, объединенных в соответствующие свиты. Несмотря на то, что в западном направлении происходит закономерное сокращение доли песчано-алевритовой составляющей, характер распределения осадочных комплексов в целом сохраняется.

Таким образом, выделения дополнительных гипостратотипов на этой территории не требуется.

Вместе с тем, вопрос индексации песчано-алевритовых пластов, обозначенных в скважине-стратотипе, на взгляд авторов статьи, требует уточнения для унификации со всей территорией севера провинции.

В настоящее время в объеме нижне-среднеюрских отложений в пределах Западной Сибири индексация пластов проводится в соответствии с утвержденной корреляционной схемой [1], где обязательно указывается буквенный индекс Ю, обозначающий принадлежность отложений к юрской части разреза, а также второй буквенный индекс, обозначающий район и порядковый номер пласта (сверху вниз).

Для единообразного обозначения пластов и однозначного понимания их приуроченности к той или иной части разреза, на севере Западной Сибири можно отказаться от использования второго буквенного индекса (обозначающего район) и установить единое число индексируемых пластов на всей исследуемой территории. В случае прослеживания в разрезах скважин различного числа пластов, рекомендуется введение дополнительных (верхних, надстрочных) индексов, обозначающих пропластки, выделяемые в объеме регионально-прослежи-вающегося пласта. Это позволит избежать несогласованности при корреляции разрезов разных районов провинции. Стратотипический разрез нижне-среднеюрских отложений севера Западной Сибири по скв. Малохетская-10 с учетом разработанной единой индексации пластов представлен на рис. 2.

На северо-востоке Западной Сибири породы ранне-среднеюрского возраста залегают на значительных глубинах (в Большехетской зоне они достигают 7 км). Максимальные толщины отложений нижней - средней юры зафиксированы в разрезах скважин Гыданской, Тотаяхинской, Тампейской, Студеной, Семеновской площадей (до 1,5 км).

Породы ранне-среднеюрского возраста имеют сложную структуру порового пространства, представлены переслаиванием песчаников, алевролитов и аргиллитов. В таких условиях электрические методы ГИС не всегда информативны для оценки условий осадконакопления и должны использоваться в комплексе с радиоактивными (ГК, НГК, ГГК-П) и акустическими методами. Выделение в разрезах скважин кровли малышевского регионального резервуара в большинстве случаев выполняется безошибочно и не вызывает затруднений у специалистов (по характерному повышению сопротивления и снижению показаний на диаграммах ГК). Граница связана со сменой обстановок седиментации от

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

Рис. 2. Стратотипический разрез пластов нижней - средней юры на севере Западной Сибири по скв. Малохетская-10 (индексация пластов в авторском варианте)

Fig. 2. Type section of Lower-Middle Jurassic horizons in the West Siberian north, Malokhetskaya-10 well (the authors version of indexing)

|

О |

||

|

5 |

||

|

1 |

||

|

2 |

||

|

и |

||||

|

i 1 |

2 |

|||

|

2 |

||||

|

1 |

i |

s 2 |

||

|

| |

||||

|

2 |

||||

|

: |

||||

|

10 PSS 40 95 150 |

Литологическое описание |

H 4 |

|||

|

10 GZ3S 0 145 290 |

|||||

|

- |

Глины и аргиллиты от тонкоотмученных до алевритовых с подчиненным числом пластов песчаников и алевролитов |

JS |

|||

|

Песчаники и алевролиты серые и буроватые, в разной степени |

X 6 m |

||||

|

3 |

глауконитовые, с прослоями аргиллитов |

||||

|

Глины и аргиллиты темно-серые алевритовые, с редкими |

|||||

|

прослоями алевролитов, в основании базальные “мусорные” |

|||||

|

песчаники |

|||||

|

Песчаники, алевролиты и аргиллиты, пакеты флишоидного |

|||||

|

переслаивания, включения антраконита |

|||||

|

Аргиллиты и глины темно-серые массивные или слоистые с |

|||||

|

— |

антраконитом |

||||

|

Песчаники и алевролиты светло-серые, |

|||||

|

буроватые за счет сидеритизованного |

|||||

|

г |

— |

растительного детрита, с прослоями |

|||

|

аргиллитов иногда углистых |

|||||

|

Аргиллиты темно-серые массивные или слоистые с редкой рассеянной галькой экзотических пород |

JS 5S a> |

||||

|

— |

|||||

|

Песчаники и алевролиты светло-серые, с |

|||||

|

прослоями аргиллитов иногда углистых |

|||||

|

Аргиллиты темно-серые массивные или слоистые, до |

|||||

|

листоватых, слабобитуминозные |

|||||

|

Песчаники и алевролиты светло-серые, аргиллиты темно-серые с |

|||||

|

— |

ZE |

линзами гравия и гальки |

|||

|

Аргиллиты темно-серые массивные или слоистые с редкой |

|||||

|

рассеянной галькой экзотических пород |

|||||

|

a |

|||||

|

Алевролиты и аргиллиты темно-серые с пластам и серых |

|||||

|

песчаников. В основании конгломерат |

|||||

|

— |

|||||

|

г |

> |

||||

|

Туфогенно-алевритовая толща |

|||||

|

< |

|||||

|

^ |

7 |

||||

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

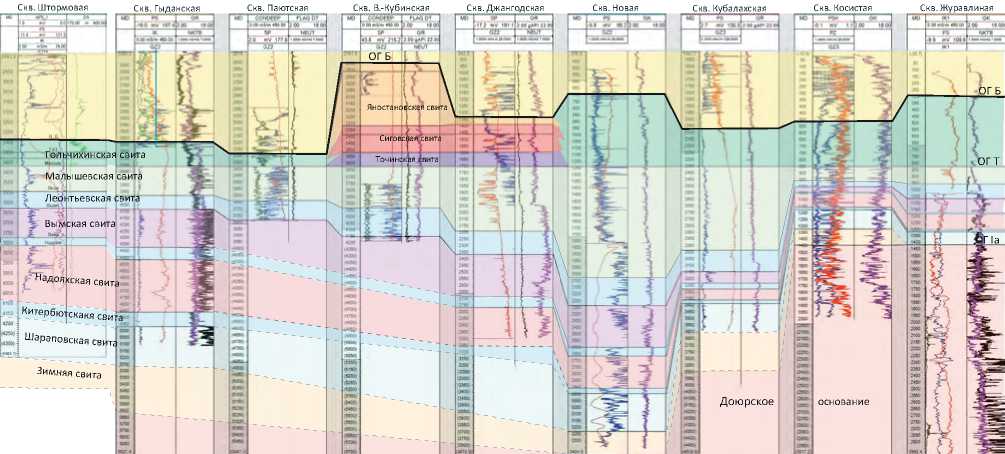

Рис. 3. Схема корреляции каротажных диаграмм в юрской части разреза по скважинам севера Западной Сибири Fig. 3. Correlation chart of well logs in the Jurassic interval, wells drilled in the West Siberian north

Скв. Штормовая

Скв. В.-Кубинская

Скв. Паютская

Скв. Джангодская

Скв. Новая

Скв. Кубалахская

Скв. Косистая

Скв. Журавлиная

Скв. Гыданская

ОГ Б

Г Б

Яностановск свита свита свита

Г Т алышевская

Леон вита

Вымс кая свита

^дояхская

Китербю-

Шарапоеская

Зимняя

Доюрское основание свита свита

прибрежно-континентальных (малышевская свита) до морских (точинская свита).

Корреляция юрских отложений по скважинам должна выполняться по принципу прослеживания по ГИС реперных пачек, которым соответствуют непрерывные отражающие границы на временных сейсмических разрезах. Такими реперами являются преимущественно глинистые толщи, образовавшиеся в трансгрессивный этап развития бассейна. По форме кривых ГИС можно проследить отдельные пачки, отвечающие трансгрессивным либо регрессивным циклам осадконакопления. Сопоставление разрезов глубоких скважин должно проводиться путем сопоставления изохронных ритмов. На рис. 3 приведен пример сопоставления разрезов глубоких скважин в юрском интервале по площадям севера Западной Сибири.

Согласно корреляционным схемам (рис. 4, 5), в объеме нижне-среднеюрских отложений опорные сейсмические отражающие горизонты приурочены к следующим стратиграфическим границам: ОГ Т — к кровле малышевской свиты, ОГ Т1 — к кровле леонтьевской свиты, ОГ Т2 – к кровле вымской свиты, ОГ Т3 — к кровле надояхской свиты, ОГ Т4 — к кровле шараповской свиты, ОГ Т5 — к кровле зимней свиты; ОГ Ia — к границе юрских и нижезалегающих образований. Таким образом, к кровлям нижне-среднеюрских комплексов приурочены отражающие сейсмические горизонты от Т до Т5.

Характерной особенностью геодинамики северных районов Западной Сибири является более интенсивное погружение территории в ранне-среднеюрское время относительно центральных районов провинции, что объясняет увеличение толщин и мористости разреза.

Относительно границ распространения юрских горизонтов можно отметить, что наиболее древние комплексы выклиниваются раньше (ближе к центру), относительно молодые имеют более широкое площадное распространение и последовательно выклиниваются в направлении обрамления бассейна.

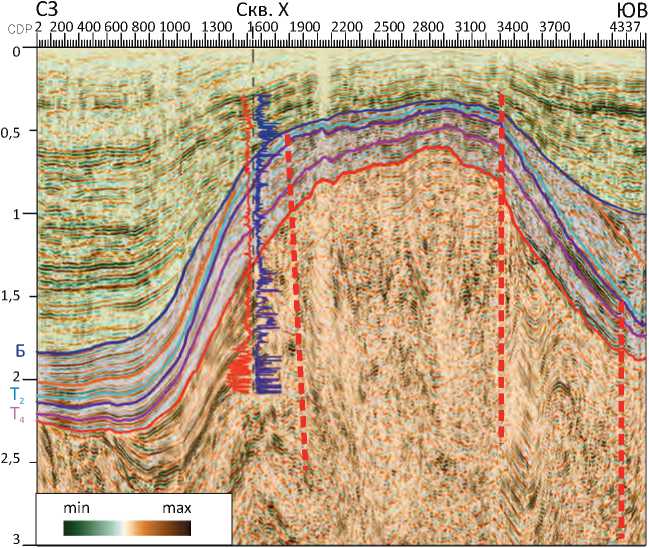

Пример сейсмогеологического разреза с последовательным выклиниванием юрских осадочных комплексов в направлении обрамления Западно-Сибирской плиты представлен на рис. 4.

Еще один важный вопрос касается наличия стратиграфических несогласий на границе юры и мела в ряде районов. Перерывы в осадконакоплении возникают в результате преобладания положительных колебательных движений в отдельные отрезки геологического времени. Стратиграфические несогласия, с одной стороны, могут быть связаны с размывом и переотложением ранее сформировавшихся слоев, с другой, осадки могли не накапливаться.

Зоны отсутствия части отложений верхней юры и нижнего мела приурочены, главным образом, к крупным поднятиям. Однако на территории Енисей-Хатангского регионального прогиба отмечаются стратиграфические несогласия, затрагивающие, в том числе, среднеюрские горизонты (например, на Владимирской площади отложения валанжинского возраста залегают на осадочных образованиях леонтьевской свиты байосского возраста).

Пример прекращения прослеживаемости сейсмического отражающего горизонта Т, соответствующего кровле малышевской свиты, в пределах крупных поднятий проиллюстрирован на рис. 5.

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

Рис. 4. Пример сейсмогеологического разреза с последовательным выклиниванием юрских осадочных комплексов в направлении обрамления Западно-Сибирской плиты

-

Fig. 4. Example of geoseismic section with successive wedging out of Jurassic sedimentary sequences towards West Siberian Plate framing

СЗ

ЮВ

CDP 11280 10800 10500 10200 9900 9600 9300 9000 8700 8400 8100 7800 7500 7200 6900 6600 6300 6000 5700 5400 5100 4800 4500 4200 3900 3600 3300 3000 2700 2400 2033

0 hiihliiiiliiiilijiihlMliiiiliiiiliiiiHiiilmiliiiilii^^

0,5

1,5

2,5

Б

Т Т 2 Т 3 Т 4 I a

3,5

4,5

min max t, c

Рис. 5. Пример прекращения прослеживаемости сейсмических отражающих горизонтов в верхней части отложений средней юры в пределах Балахнинского мегавала

-

Fig. 5. Example of seismic event tracing failure in the upper part of Middle Jurassic deposits within the Balakhninsky mega-swell

Т

Т 3

t , c

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

Восходящие тектонические движения в центральных частях поднятий приводили к глубокой эрозии их сводов (местами достигающей сотен метров). Параллельно с ростом структур отмечается погружение прилегающих депрессионных зон и их заполнение обломочным материалом — как поступающим с Сибирской платформы, так и представляющим собой продукты разрушения сводовых частей поднятий [16].

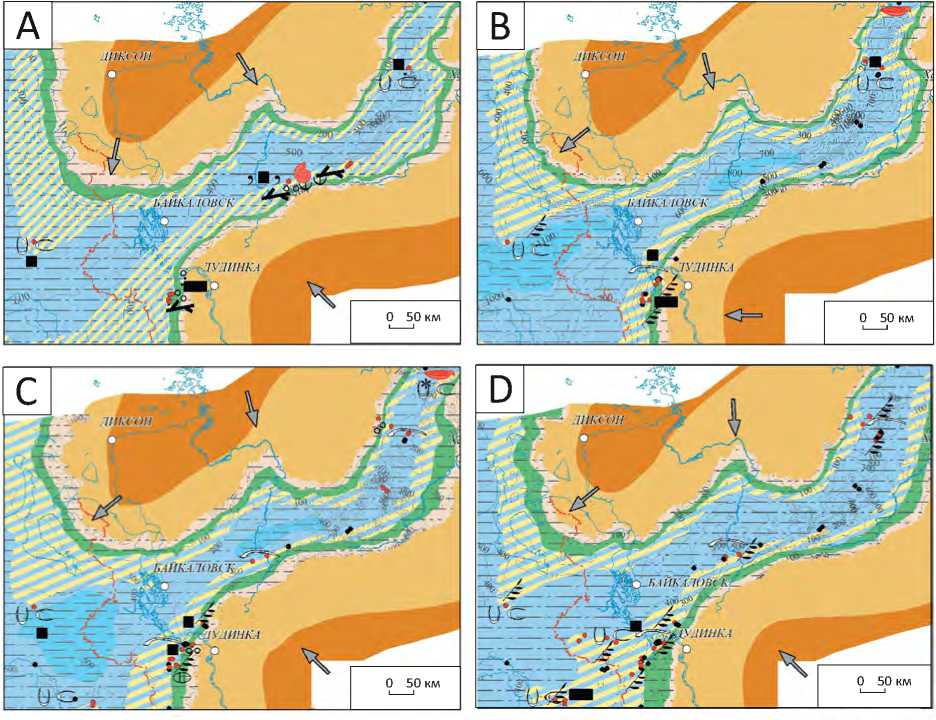

Для прогноза пород-коллекторов были построены палеогеографические схемы по региональным стратиграфическим горизонтам нижней и средней юры, сформированным на этапах крупных регрессий (рис. 6). Отложения нижне-среднеюрского комплекса изучены бурением преимущественно по окраинам Западно-Сибирской равнины, наиболее всего охарактеризованы отложения малышевской свиты байос-батского возраста. Практически вся толща нижней и средней юры севера Западной Сибири формировалась в морских и переходных условиях седиментации. Морской бассейн был преимущественно мелководным (до 100 м) с нормальной и нестабильной соленостью вод, о чем свидетельствует комплекс бентосных организмов ихнофации Skolithos-Cruziana, ассоциации пекти-нидовых и протокардиевых двустворок и аммо-дисцидовых фораминифер.

Основным поставщиком обломочного материала в морской бассейн служили реки. В мелководной части морского бассейна формировались песчаные тела фронта дельты и/или предфронтальной зоны пляжа. На палеогеографических картах штриховкой показаны зоны развития песчаных аккумулятивных тел сублиторали.

Обрамляют морской бассейн глинисто-песчаные осадки с прослоями и редкими линзами гравия и галечника прибрежной равнины (см. рис. 6). С севера и юго-востока от прибрежной равнины располагается низменная аккумулятивная равнина, где формировались песчано-глинистые и глинисто-песчаные осадки с обилием растительного детрита, прослоями углей и гравия.

Денудационная равнина, плато и нагорья, находящиеся на периферии палеобассейна, а также локальные палеоподнятия являлись областями сноса.

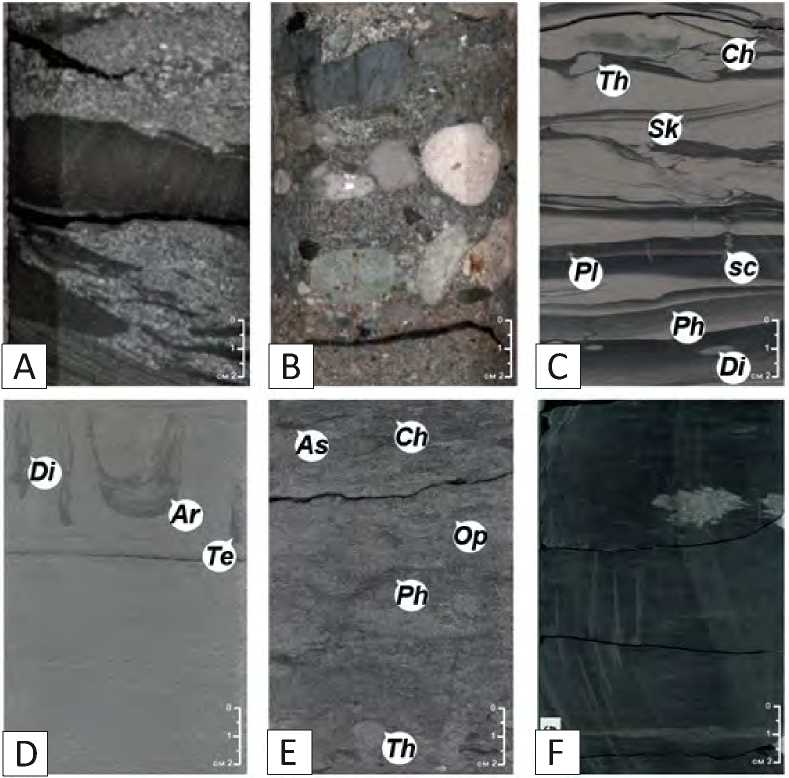

Отложения нижнеюрского комплекса залегают несогласно на разновозрастных отложениях триаса и палеозоя. В подошве зимнего горизонта (рис. 7 А, В) выделяются грубозернистые песчаники и гравелиты руслового генезиса. Вверх по разрезу происходит увеличение мористости, песчаники руслового генезиса сменяются на слабобиотурбированные отложения подводной дельты (см. рис. 7 D), на песчаники интенсивно биотурбированные трансгрессивного слоя/нижней предфронтальной зоны пляжа (см. рис. 7 E). Для песчаников характерны следы ихнофоссилий Skolithos-Сruziana разной интенсивности и разновидности. Единичные находки аммо-

дисцидовых фораминифер свидетельствуют о морском мелководье с нестабильной соленостью.

Временные толщины зимнего горизонта (гет-тангский-синемюрский-раннеплинсбахский века) увеличиваются в западном направлении (зона максимального погружения соответствует Ямало-Гы-данскому литолого-фациальному району). Выклинивание комплекса происходит по периферии бассейна (см. рис. 6 А). По керну скв. 130 Гыданской площади на глубине более 5500 м среди аргиллитов выделяются прослои песчаников тонкозернистых, слабобиотурбированных (Teichichnus, Planolites, Thalassinoides). В аргиллитах наблюдаются «жидкие илы», характерные для продельтового склона, встречаются трещины, залеченные кальцитом, а также прослои алевролитов глинистых интенсивно биотурбированных Phycosiphon, Сhondrites.

Открытая пористость по керну в отложениях подводной дельты зимнего горизонта изменяется от 10,8 % (Гыданская, Семеновская площадь) до 20,0–23 % (скважины Косистая-1, Волочанская-1). Максимальная проницаемость достигает 39,32 · · 10-3 мкм2 и характерна для отложений фронта дельты.

Максимальные мощности шараповского и на-дояхского комплексов (см. рис. 6 В, С) наблюдаются в Гыданском литолого-фациальном районе и локально — в центральной части Енисей-Хатангско-го регионального прогиба. По периферии бассейна сокращается мощность отложений, по скважинным данным в пределах прибрежной равнины и фронта дельты наблюдаются в разной степени биотурби-рованные песчаники, раковинный детрит. В северо-восточной части района работ по пектинидовым двустворкам определено мелководье с активной гидродинамикой, на котором формировались песчаники фронта дельты и/или предфронтальной зоны пляжа. Пористость по керну в песчаниках не превышает 19 %, в скв. Гыданская-130 снижается до 11,3 %.

Вымский горизонт (аален-раннебайосский век) также характеризуется наибольшим прогибанием и максимальными толщинами в западной части района работ и в пределах Агапско-Енисейского желоба. Песчаники мелкозернистые, в разной степени биотурбированные, выделяются по скважинным данным по обрамлению морского бассейна на Северо-Мессояхской, Южно-Тамбейской, Зимней, Гыданской площадях. Открытая пористость в песчаниках фронта дельты изменяется от 11,8 до 21 %, проницаемость не превышает 6 · 10-3 мкм2.

В рассматриваемом стратиграфическом интервале разреза наиболее подробно охарактеризован бурением малышевский резервуар (см. рис. 6 Е). При этом продуктивность подтверждена лишь на части ранее предполагаемых перспективных объектов: в отдельных случаях не проводились испытания, в других случаях при испытании были получены непромышленные притоки УВ либо абсолютно

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

Рис. 6. Палеогеографические схемы нижне-среднеюрского комплекса севера Западной Сибири

Fig. 6. Paleogeographic charts of Lower-Middle Jurassic sequence in West Siberian north

А — зимний, B — шараповский, C — надояхский, D —вымский, E — малышевский.

Скважины ( 1 , 2 ): 1 — вскрывшие отложения, 2 — с отбором керна; 3 — административная граница; 4 — современная гидросеть; 5 — изохоры, мс; литологические области ( 6 - 9 ): 6 — глинисто-песчано-алевритовая, 7 — глинисто-алевритовая с прослоями песчаников, 8 — алевритоглинистая с прослоями песчаников, 9 — преимущественно глинистая; 10 — примесь гальки и гравия; 11 — прослои угля; 12 — обломки древесины; 13 — растительный детрит; 14 — пирит, 15 — глендониты; 16 — сидерит; 17 — ихнофоссилии, 18 — раковинный детрит и отпечатки фауны; ассоциация фора-минифер ( 19 – 20 ): 19 — трохамминидовая, 20 — аммодисцидовяа; ассоциация двустворок ( 21 – 22 ) : 21 — ппектинидовая, 22 — протокардиевая; палеогеографические области ( 23 , 24 ): 23 — море мелкое (до 100 м); 24 — зоны развития песчаных аккумулятивных тел в мелководном бассейне (фронт дельты, предфронтальная зона пляжа); равнины ( 25 – 27 ): 25 —прибрежная, временами заливаемая морем, 26 — аллювиальная, 27 — денудационная; 28 — плато, нагорье; 29 — основные направления сноса обломочного материала

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

Legend for Fig. 6, end.

А — Zimny, B — Sharapovsky, C — Nadoyakhsky, D — Vymsky, E — Malyshevsky.

Wells ( 1 , 2 ): 1 — penetrating the deposits, 2 — cored; 3 — administrative border; 4 — present-day hydrographic network; 5 — isochore, ms; lithological areas ( 6 – 9 ): 6 — sandy-silty-argillaceous, 7 — argillaceous-silty with sandstone partings, 8 — silty-argillaceousя with sandstone partings, 9 — mainly argillaceous; 10 — coarse sand, pebble admixture; 11 — coal seams; 12 — wood fragments; 13 — plant slack; 14 — pyrite; 15 — glendonite; 16 — siderite; 17 — ichnofossils; 18 — shell detritus and fauna imprints; foraminiferal assemblage ( 19 – 20 ): 19 — trochamminides, 20 — ammodiscides, bivalve assemblage ( 21 – 22 ): 21 — pectinacea, 22 — protocardia; paleogeographic regions ( 23 , 24 ): 23 — shallow water (up to 100 m); 24 — zone of depositional sand bodies occurrence in shallow-water basin (delta front, shoreface); plains ( 25 – 27 ): 25 —periodically sea-drawning coastal, 26 — fluvial, 27 — denudation; 28 — plateau, highland; 29 — main directions of clastic material transportation

Рис. 7. Текстурные особенности отложений нижней и средней юры севера Западной Сибири

Fig. 7. Textural features of Lower and Middle Jurassic deposits in the West Siberian north

A — песчаники разнозернистые, плохо сортированные, с крупными глинистыми интракластами и обломками углефици-рованной древесины. Отложения речных каналов. Скв. Косистая-1, зимняя свита; B — обилие окатанных галек различной размерности в песчаном матриксе, с крупными обломками древесины. Отложения речных каналов. Скв. Косистая-1, зимняя свита; C — неравномерное переслаивание песчаников тонкозернистых и алевролитов мелкозернистых глинистых. Слоистость пологоволнистая, градационная, слабо нарушенная биотурбацией (Skolithos (Sc), Thalassinoides (Th), Chondrites (Ch), Phycosiphon (Ph), Planolites (Pl), Diplocraterion (Di)), BI = 0–2 (индекс биотурбации). Отмечаются трещины синерезиса (sc), стяжения пирита. Фация продельтового склона. Скв. Минховская-80, тюменская свита; D — песчаники тонко-мелкозернистые со слабо выраженной субгоризонтальной слоистостью, с редкими ходами Arenicolites (Ar), Diplocraterion (Di), Teichichnus (Te); E — песчаники мелко-тонкозернистые глинистые, интенсивно биотурбированные (Thalassinoides (Th), Chondrites (Ch), Asterosoma (As), Ophiomorpha (Op), Phycosiphon (Ph)), BI = 4-5. Фация трансгрессивного слоя. Скв. Минхов-ская-80, тюменская свита; F — аргиллиты алевритовые с включениями глендонитов. Фация относительно глубоководного морского бассейна. Скв. Гыданская-130, леонтьевская свита

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

Legend for Fig, 7, end.

A — poorly sorted anisometric sandstone with large argillaceous intraclasts and coalified wood fragments. Riverbed deposits. Kostistaya-1 well, Zimny Fm; B — abundance of rounded pebbles of various sizes in sand matrix, with large wood fragments. Riverbed deposits. Kostistaya-1 well, Zimny Fm; C — irregular interbedding of close-grained sandstone and fine-grained argillaceous siltstone. Bedding is low-angle, graded, slightly breached by bioturbation (Skolithos (Sc), Thalassinoides (Th), Chondrites (Ch), Phycosiphon (Ph), Planolites (Pl), Diplocraterion (Di)), BI = 0–2 (bioturbation index). There are syneresis cracks (sc), pyrite nodules. Prodelta slope facies. Minkhovskaya-80 well, Tyumen Fm; D — close-fine-grained sandstone with poorly expressed subhorizontal bedding, with rare trails of Arenicolites (Ar), Diplocraterion (Di), Teichichnus (Te); E — close-fine-grained highly bioturbated sandstone (Thalassinoides (Th), Chondrites (Ch), Asterosoma (As), Ophiomorpha (Op), Phycosiphon (Ph)), BI = 4–5. Transgressive bed facies. Minkhovskaya-80 well, Tyumen Fm; F — silty claystone with glendonite inclusions. Facies of relatively deepwater sea basin. Gydanskaya-130 well, Leontievsky Fm свободные дебиты оценивались визуально. Открытые в регионе залежи УВ также в большей степени приурочены к отложениям малышевской свиты (пласты Ю2–4).

Для оценки нефтегазогенерационного потенциала нижне-среднеюрских отложений севера Западной Сибири были проанализированы ранее опубликованные материалы. А.И. Ларичевым и др. [17], О.И. Бостриковым, А.И. Ларичевым и др. [18], А.С. Фомичевым [19], Е.А. Предтеченской [20] детально охарактеризовано рассеянное ОВ нижне-среднеюрских отложений Западной Сибири. Авторами статьи установлено, что катагенез ОВ в нижне-среднеюрских отложениях имеет четкую зональность: закономерно усиливается с глубиной залегания осадочных комплексов. Коллекции нижне-среднеюрских пород скважин, пробуренных в 2016–2022 гг., изучены пиролитическим методом. Например, на Западно-Мессояхской и Восточно-Мессояхской площадях проанализированы параметры, характеризующие рассеянное ОВ пород.

В скважинах Западно-Мессояхской площади рассеянное ОВ лайдинской и надояхской свит соответствует III типу керогена, преобразовано до градации мезокатагенеза МК2–МК31 и не обладает генерационными способностями. Рассеянное ОВ вымской свиты соответствует II, II-III и III типам керогена, преобразовано до градации мезокатагенеза МК2 и характеризуется потенциалом к генерации УВ от удовлетворительного до отличного.

В скважинах Восточно-Мессояхской площади рассеянное ОВ малышевской свиты соответствует III типу керогена, преобразовано до градации мезокатагенеза МК2 и обладает как удовлетворительным, так и хорошим потенциалом генерации УВ.

Присутствующее в породах углистое вещество чаще всего представлено рассеянным детритом. Значения параметра Сорг изменяются от 4,54 до 17 %. Углистое вещество, характеризующееся значениями параметра водородного индекса более 200 мг УВ/г Сорг, способно к генерации некоторого количества жидких УВ.

Комплексная характеристика флюидоупоров нижне-среднеюрских горизонтов по результатам рентгеноструктурного анализа глинистой фракции и пиролитических исследований рассеянного ОВ представлена в таблице.

Отложения малышевского резервуара арктических районов Западной Сибири формировались в условиях прибрежной равнины и мелкого моря. Мористость увеличивается снизу вверх по разрезу, в этом направлении отмечается закономерное повышение интенсивности биотурбации и разнообразия бентосных организмов. Характерной особенностью отложений малышевского горизонта является наличие глендонитов (псевдоморфоза кальцита по икаиту) в аргиллитах (см. рис. 7 Е), которое свидетельствует об эпизодах похолодания палеоклимата [21]. Палеогеографическая карта построена на конец формирования малышевского горизонта (см. рис. 6 Е). По комплексу двустворок протокар-диевых и фораминифер трохамминидовых уточнялись глубина и соленость морского бассейна.

Открытая пористость в песчаниках малы-шевского горизонта изменяется от 15,0 до 22,5 %, проницаемость — снижается от периферии к центральной части бассейна от 1 · 10-3 до 124 · 10-3 мкм2. Наилучшими коллекторскими свойствами характеризуются песчаники распределительных каналов и проксимальных частей фронта дельты/верхней предфронтальной зоны пляжа. Низкая проницаемость в центральной части бассейна связана с относительно большими глубинами, уменьшением размерности песчаников и развитием вторичных минералов (кальцит, сидерит, хлорит), запечатывающих поровое пространство.

Регионально-продуктивным является полифа-циальный малышевский горизонт с улучшенными коллекторскими свойствами. По новым сейсморазведочным материалам МОГТ-3D на левобережье Енисея в пределах малышевского комплекса выделяются многочисленные меандрирующие каналы прибрежной равнины, которые исчезают к кровле свиты в связи с увеличением мористости разреза.

Акцент на изучении малышевского комплекса, занимающего наивысшее положение в разрезе среди отложений нижней и средней юры, вполне объясним, учитывая существенные глубины их залегания. Вместе с тем, в нижней части разреза следует ожидать повышения проницаемости горизонтов за счет вторичных преобразований (растворение и выщелачивание зерен кварца и полевых шпатов под давлением, трещиноватость).

При этом недостаточная изученность позволяет предполагать наличие пропущенных неболь-

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

Таблица. Комплексная характеристика флюидоупоров нижне-среднеюрских горизонтов Table. Integrated characteristics of impermeables in Lower-Middle Jurassic horizons

|

Свита |

Число скважин, площади |

Литологический состав |

Толщины по скважинным данным, м |

Глинистые минералы, % |

С орг , % |

Тип керогена |

Генерационный потенциал по значениям водородного индекса (HI = S 2 /С орг , мг УВ/г С орг |

Градация катагенеза (Rо, %, пиролитический метод Т мах , °C) |

Тип генерированного флюида |

|

Левинская |

3 скважины, Нижнехетская, Балахнинская, Малохетская, Гыданская |

Аргиллиты |

38,6–264 |

– |

0,95–1,14 |

II-III |

Удовлетвори тельный до хорошего |

MK 11 –1,4 (R о )* АК 1 –524* |

Газ |

|

Китербютская |

5 скважин, Балахнинская, Майская, Сузунская, З-Мессоях-ская, Гыданская |

Алевролиты глинистые, аргиллиты |

10,5–107,9 |

ССО, Х, ГС (8,20,70) |

0,67–0,8 |

III-IV |

(23–134) бедный до удовлетвори тельного |

MK1 2 –MK3 1 (445-473) |

Газ |

|

Лайдинская |

4 скважины, Балахнинская, Долганская, З-Мессо-яхская, Медвежья |

Аргиллиты, алевролиты глинистые |

13,5–100,6 |

ССО, Х, ГС (7,29,62) |

0,95–1,7 |

III-II |

(80–284) удовлетвори тельный до хорошего |

MK1 2 –MK2 (433–461) |

Газ и нефть |

|

Леонтьевская |

12 скважин, Балахнинская, Горчинская, Джангодская, Яровская, Гыданская, Восточно-Ку-балахская |

Аргиллиты |

18,0–220,2 |

К, Х, ГС (17,17,66) |

0,36–2 |

III |

(44–203) бедный до хорошего |

MK 12 –MK 32 (437–481) |

Газ |

Примечание. Глинистые минералы (по данным рентгеноструктурного анализа): К — каолинит, Х — хлорит, ГС — гидрослюда, ССО — смешанослойные минералы.

Note. Argillaceous minerals according to X-ray diffraction analysis: К — kaolinite, Х — chlorite, ГС — hydromica, ССО — mix-layered minerals.

ших по площади скоплений УВ-сырья в ловушках пластово-сводового и массивного типов. Помимо возможного открытия промышленных скоплений в отложениях юры, объекты могут быть продуктивны также в вышезалегающих пластах мелового возраста. Проведение уточняющих сейсморазведочных работ позволит оценить их ресурсный потенциал и подготовить к глубокому бурению.

Еще одним примером предполагаемых перспективных объектов могут стать области стратиграфических несогласий, включая краевые (при-бортовые) зоны Западно-Сибирского бассейна: при интенсивном погружении центральной части провинции отмечаются сокращение толщин осадочных комплексов до полного их выклинивания в направлении обрамления, тектоническая раздробленность и формирование зон развития угловых несогласий.

Дополнительный ресурсный потенциал нижне-среднеюрских комплексов также может быть связан со стратиграфически и тектонически экранированными объектами, сформировавшимися

в направлении обрамления Западно-Сибирской плиты, где происходит последовательное выклинивание осадочных комплексов от наиболее древних к молодым. Вначале закономерно выклиниваются нижне-среднеюрские горизонты, затем отложения поздней юры, далее последовательно прекращают прослеживаться комплексы мелового разреза. Однако, говоря о возможности аккумуляции УВ в таких зонах, особое внимание следует уделять качеству флюидоупора: далеко не всегда покрышка, сформировавшаяся в прибортовой зоне, вблизи источника сноса может обеспечить сохранность залежей УВ. Качество юрских флюидоупоров следует признать более высоким по сравнению с меловыми горизонтами, поскольку периоды формирования крупных литолого-стратиграфических комплексов, характеризующихся формированием осадков преимущественно песчано-алевритового состава, сменяются периодами максимального затопления территории. При этом территории, охваченные затоплением, по площади превышают области отложения песчаников предыдущего этапа развития.

00 FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

Выводы

-

1. Отложения нижне-среднеюрского комплекса арктических районов Западной Сибири залегают на значительных глубинах, характеризуются аномально высоким пластовым давлением и слабо изучены бурением.

-

2. На основании новых данных по бурению и результатов интерпретации данных сейсморазведочных работ детализированы палеогеографические карты нижне-среднеюрского комплекса арктических районов Западной Сибири. Уточнены зоны развития пород-коллекторов руслового генезиса, фронта дельты и/или предфронтальной зоны пляжа, с которыми могут быть связаны литологические и структурно-литологические ловушки УВ.

-

3. Наилучшие коллекторские свойства наблюдаются в песчаниках фронта дельты и распределительных каналах малышевского горизонта, что объясняется гипсометрическим положением отложений и меньшей степенью преобразованности.

-

4. На уровнях отложений тоара, байос-бата выделены прослои аргиллитов с включениями глендонитов, которые являются показателями

-

5. Рассеянное ОВ нижне-среднеюрских комплексов соответствует II, II–III и III типам керогена, преобразовано до градации мезокатагенеза МК2 (главная зона нефтеобразования). Рассеянное ОВ обладает хорошим и отличным генерационным потенциалом и способно к генерации УВ (преимущественно газа). Углеводороды сингенетичны рассеянному ОВ нижне-среднеюрских пород.

-

6. Анализ геолого-геофизических данных указывает на возможность открытия залежей УВ-сырья, приуроченных к антиклинальным, структурно-стратиграфическим, а также структурно-тектоническим ловушкам в отложениях нижней – средней юры на северо-востоке провинции.

-

7. Для восполнения ресурсного потенциала региона и сохранения текущих темпов добычи УВ-сырья на длительный период актуальной задачей является разработка программы последовательного введения в опоискование перспективных объектов ранне-среднеюрского возраста на севере Западной Сибири.

эпизодов холодного палеоклимата и могут быть использованы в качестве реперов при корреляции разрезов скважин.