Особенности формирования осанки у спортсменок различных танцевальных направлений

Автор: Кудряшова Ю.А., Дудкова Е.И., Кудряшов М.Е., Маякова О.В.

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Физическая культура и профессиональная физическая подготовка

Статья в выпуске: 2, 2025 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Состояние осанки у спортсменов различных специализаций зависит от интенсивности статодинамических нагрузок, диапазона асимметричных элементов, эластичности мышечно-связочного аппарата и других факторов, степень влияния которых увеличивается с ростом спортивного мастерства, особенно в случаях, когда тренировочные и соревновательные нагрузки превышают морфофункциональные возможности организма, что часто встречается в спорте высших достижений. Цель исследования – установить параметры, характеризующие осанку у спортсменок различных танцевальных направлений. Методы исследования. Обследовано 42 спортсменки 18-22 лет, специализирующихся в танцевальном спорте (18 танцовщиц Европейской соревновательной программы (II-III разряд), 14 – Европейской соревновательной программы (МС, КМС, I разряд), 10 – Латиноамериканской программы (МС, КМС, I разряд)). Состояние осанки оценивали по методу «Ромб В.Н. Машкова», проводили расчет коэффициента асимметрии (Кас) показателей осанки, диагностику состояния стоп по Штритеру, оценку моторной асимметрии по Е.М. Бердичевской, анализ медицинских карт. Результаты исследования. В настоящем исследовании выявлена специфичность асимметричности осанки у спортсменок различных танцевальных программ. Большинство танцовщиц Европейской соревновательной программы обладали асимметрией осанки во фронтальной плоскости одновременно и в верхней, и в нижней частях туловища, 25% имели диагноз «сколиоз». У танцовщиц, имеющих диагноз «сколиоз» выявлена высокая корреляция показателей осанки и сводов стопы, а также правосторонняя моторная асимметрия верхних и нижних конечностей. У большинства спортсменок Латиноамериканской программы асимметрия туловища была четко локализована в его верхней или нижней части. Также у спортсменок Латиноамериканской программы выявлена достоверно меньшая (Р˂0,05) асимметрия значений АВ/АС по сравнению со спортсменками Европейской программы. Среди спортсменок Латиноамериканской программы не обнаружено танцовщиц с диагнозом «сколиоз». Заключение. Большинство спортсменок высокой квалификации, специализирующихся в танцевальном спорте, имели асимметричность осанки во фронтальной плоскости. Специфика асимметричности определялась видом соревновательной программы, спецификой тренировочной нагрузки и генетической предрасположенностью, подчеркивая взаимосвязь между наследственными факторами и проявлениями двигательных навыков и способностей.

Танцевальный спорт, нарушения осанки, асимметрия, «сколиоз»

Короткий адрес: https://sciup.org/142245051

IDR: 142245051 | УДК: 572.511+793.3 | DOI: 10.53742/1999-6799/2_2025_24-31

Текст научной статьи Особенности формирования осанки у спортсменок различных танцевальных направлений

Актуальность. Осанка представляет собой привычное положение тела человека, которое формируется под воздействием условно – рефлекторных механизмов [6, с. 38]. Нарушения осанки имеют до 80% людей 16-30 лет [6, с. 38; 10, с.31], среднероссийский показатель заболеваемости сколиозом составляет 7,2% среди взрослого населения [16, с. 4], а по результатам зарубежных исследований данный показатель находится в диапазоне от 2 до 68% [17, с. 2110; 4, с. 56]. Состояние осанки у спортсменов различных специализаций зависит от интенсивности статодинамических нагрузок, диапазона асимметричных элементов, эластичности мышечно-связочного аппарата и других факторов, степень влияния которых увеличивается с ростом спортивного мастерства, особенно в случаях, когда тренировочные и соревновательные нагрузки превышают морфофункциональные возможности организма, что часто встречается в спорте высших достижений. Так, нарушения осанки во фронтальной плоскости выявлены у 100% девушек и 63% юношей, занимающихся стрелковым спортом и биатлоном [3, с. 113], 56,3% мужчин-спортсменов, специализирующихся в стрельбе из лука и академической гребле [8, с. 59], 44% балерин [13, с. 62] и 53% акробаток высокой квалификации [14, с. 35]. Изменения в сагиттальной плоскости выявлены у спортсменов, специализирующихся в лыжных гонках, биатлоне, керлинге, фристайле, греко-римской борьбе [8, с. 59], и у 92% балерин [13, с. 62].

Танцевальный спорт включает в себя разнообразные стили танцев, требующих от спортсменок высокой степени гибкости, силы и выносливости. Данный вид спорта активно популяризируется как оптимальный для формирования правильной осанки, однако исследования показывают, что у танцоров высокой квалификации в пределах нормы находятся только изгибы по- звоночника в сагиттальной плоскости, тогда как осанка во фронтальной плоскости имеет значительные нарушения [15, с. 80], так у 100% девушек и 80% юношей выявлено правостороннее отклонение верхней части туловища, у 70% юношей и 50% девушек левостороннее отклонение нижней части туловища [9, с. 49]. Несмотря на высокую популярность танцевального спорта, современных систематизированных исследований состояния осанки танцовщиц крайне мало.

Цель исследования – установить параметры, характеризующие осанку у спортсменок различных танцевальных направлений.

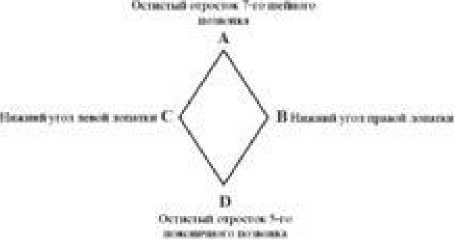

Методы исследования. Исследование проводилось на базе кафедры анатомии и спортивной медицины Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. В обследовании принимали участие 42 спортсменки, специализирующиеся в танцевальном спорте, в возрасте от 18 до 22 лет, из них 18 танцовщиц Европейской соревновательной программы (II-III разряд), 14 спортсменок Европейской соревновательной программы (МС, КМС, I разряд) и 10 спортсменок Латиноамериканской программы (МС, КМС, I разряд). Оценка состояния осанки проводилась по методу «Ромб В.Н. Машкова» [5, с. 100]. Для измерения использовали четыре точки: остистый отросток 7 шейного позвонка (А), нижние углы лопаток (В, С) и остистый отросток 5 поясничного позвонка (D) (рисунок 1). Также проводили расчет коэффициента асимметрии (Кас) показателей осанки, по формуле:

Кас = [(Х-Y)/Х]×100%

Х – значение большего из симметричных показателей,

Y – значение меньшего из симметричных показателей.

Коэффициент асимметрии рассчитывали отдельно для верхних (АВ и АС) и нижних (ВD и CD) показателей осанки по Ромбу Машкова. Диагностику состояния стоп осуществляли при помощи плантографии, оценку результатов проводили по индексу В.А. Штри-тера [11, с.17]. Моторную асимметрию определяли по модифицированной методике Е.М. Бердичевской [2, c. 9]. Сопутствующие заболевания выявляли, исходя из анализа медицинских карт спортсменок. Все полученные данные обрабатывали с помощью программы Statistica 10. Рассчитывали среднюю арифметическую (М), ошибку средней арифметической величины (±m), достоверность различий (Р) определяли по t-критерию Стьюдента. Корреляционный анализ проводили по методике Бравэ-Пирсона [7, с. 111].

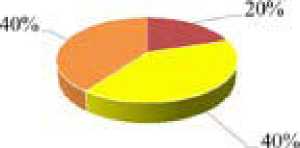

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ асимметричности осанки спортсменок, специализирующихся в танцевальном спорте, выявил правильную осанку только у 4,8% исследуемых, остальные танцовщицы имели асимметрию осанки во фронтальной плоскости, из них 9,5% имели разницу только по верхним (АВ/ВС) показателям ромба Машкова, 23,8%

Рисунок 1. Схематическое изображение метода В.Н. Машкова

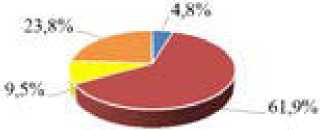

показателям была характерна для большинства спортсменок Европейской соревновательной программы (78% танцовщиц II-III разряда, 72% – МС, КМС, I разряда) и 20% спортсменок Латиноамериканской программы. Асимметрия только верхних (АВ/ВС) – 40%, или только нижних (ВD/DC) – 40% показателей чаще встречалась у танцовщиц Латиноамериканской программы (рисунок 3).

Особенности асимметричности осанки у танцовщиц Европейской программы связаны со специфичностью нагрузки, в частности с долговременной изометрической работой мышц туловища, приводящей к их

Примечание:

-

■ Правильна» осинка

-

■ Асимметричность осаши по показатслим

АН дс И НВ ос

Асимметричность ослихи по пока слетим

АН АС

Асимметричность осанки по пока кислим

ВОЛК

Рисунок 2. Нарушения осанки у спортсменок, специализирующихся в танцевальном спорте

Европейский

программа ( [I -III разряд)

ЁьраЦ^йкКка программа ( МС. КМС.

. 1ат11ноамсрнканскня программа [ Mir KMCi I разряд)