Особенности формирования профессиональной деформации у сотрудников ОВД

Автор: Струганов Сергей Михайлович, Зверева Анна Владимировна, Гаврилов Дмитрий Анатольевич

Журнал: Автономия личности @avtonomiya-lichnosti

Рубрика: Психологическая безопасность личности

Статья в выпуске: 1 (29), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается проблема профессиональной деформации сотрудников ОВД, которая является одной из причин снижения эффективности служебной деятельности. В работе анализируются теоретические основы и экспериментальные исследования, направленные на изучение особенностей формирования такого негативного явления. В проведенных исследованиях нашла подтверждение мысль о том, что выраженность профессиональной агрессии и поведенческого трансфера выше у сотрудников, занимающихся расследованием и раскрытием преступлений, чем у сотрудников, выполняющих профилактическую функцию. Кроме того, в статье рассматриваются временные периоды формирования профессиональной деформации. Особое внимание в работе уделяется вопросам, связанным с изучением средств и методов, позволяющих снизить ее негативное влияние на личность сотрудника органов внутренних дел (ОВД). В заключении авторы приходят к выводу, что одним из наиболее эффективных путей преодоления профессиональной деформации выступают предупредительные и профилактические меры.

Профессиональная деформация, сотрудник овд, негативные факторы, личность, морально - психологическая подготовка, меры профилактики

Короткий адрес: https://sciup.org/142237794

IDR: 142237794

Текст научной статьи Особенности формирования профессиональной деформации у сотрудников ОВД

Формирование гражданского общества, развитие и укрепление правового государства в России требуют от всех членов общества, в том числе, и сотрудников органов внутренних дел, высокого уровня правовой культуры и правосознания. Однако специфика правоохранительной деятельности влечет за собой определенные личностные изменения, которые со временем могут привести к возникновению такого негативного явления как профессиональная деформация.

В настоящее время тема профессиональной деформации приобретает все большую актуальность. Данное явление связано, в первую очередь, с осложнениями в социальной сфере, повышенными требованиями к деятельности сотрудников органов внутренних дел, работой в экстремальных и неблагоприятных условиях. Безусловно, все это отражается в поступках, стиле общения, поведении на службе и в быту. Еще в 2012 году В.Л. Кубышко, комментируя события, произошедшие в Казани и Санкт-Петербурге, отметил: «Человек может успешно работать десятилетиями, но при стрессовых ситуациях и в определенных условиях, в том числе, экстремальных, могут проявиться самые скрытые и потаенные свойства его психики. Тот, кто говорит о 100 % гарантии психологической надежности каждого сотрудника, ставшего полицейским, делает недобросовестные и безответственные заявления».

Для более полного исследования такого негативного явления как профессиональная деформация необходимо обратиться к научной литературе. Изучением данного вопроса занимается практически каждая отрасль знаний, в связи с чем, авторы по-разному трактуют сущность этого понятия.

По мнению С. П. Безносова, термин «профессиональная деформация» связывают с постоянным воздействием различных внутренних и внешних факторов, свя- занных с осуществлением профессиональной деятельности, которые приводят к психологической дезорганизации личности [1, с. 6].

-

Е. В. Змановская и В. Ю. Рыбников в своей работе предлагают более широкое определение для этого понятия. Так, к основным признакам профессиональной деформации авторы относят следующие: переутомление, общее снижение работоспособности, потеря интереса к выполняемым обязанностям, эмоциональная напряженность, усиление неудовлетворенности профессией, а также возникно-вение профессиональных акцентуаций характера.

Как считает Н. И. Клименко, данное понятие выражается в черствости, равнодушии по отношению к гражданам и коллегам, карьеризме, чрезмерной подозрительности, эгоизме, правовом нигилизме, стандартным методам решения вопросов.

Представители педагогического подхода определяют профессиональную деформацию специалиста в виде «изменения качеств и свойств личности под влиянием выполнения им профессиональной деятельности».

Интересной видится трактовка рассматриваемого термина с позиции юридической психологии. Так, негативные изменения личности, а также недостаточная организация и условия для выполнения возложенных функций являются профессиональной деформацией.

Значительная часть авторов, занимающихся изучением профессиональной этики, придерживается точки зрения, согласно которой необходимо разграничивать профессиональную деформацию и профессионально-нравственную деформацию личности. Первая категория возникает в том случае, если сотрудник в процессе служебной деятельности не стремится к личностному саморазвитию. Что касается профессионально-нравственной деформации, то она проявляется, прежде всего, в снижении качества выполняемой работы, а также искажении профессиональнонравственного сознания, профессиональной деятельности и ее результатов.

В научной литературе принято выделять 4 вида профессиональной деформа-ции личности. Доктор педагогических наук Е. А. Рогов предлагает следующую классификацию [2, с. 150].

-

1. Общепрофессиональная деформация. Она характерна для большинства людей, занятых определенной профессией. Например, сотрудники органов внутренних дел становятся излишне подозрительными, педагоги стремятся всех поучать, руководители используют свое положение в личных целях.

-

2. Типологическая деформация. Данный вид связан с изменениями, которые образуются у личности в процессе выполнения обязанностей, свойственных для конкретной профессии. К примеру, у сотрудников ОВД она проявляется в искажении мотивов деятельности, ценностей, деформации черт характера; учителя-гуманитарии отличаются чрезмерной общительностью, эмоциональностью, открытостью.

-

3. Специальная деформация. Она формируется при постоянной и однообразной деятельности и зависит от специализации сотрудника. Примером явля-ются черствость и равнодушие сотрудников, которые складываются в результате необходимости проявления сочувствия к потерпевшим.

-

4. Индивидуальная деформация. Данный тип деформации возникает в ситуа-

- циях, которые связаны с особенностями проявления акцентуаций характера человека. Они выражаются в сверхответственности, сверхчувствительности, трудовом и профессиональном фанатизме, индифферентности. Необходимо отметить, что в случае, если у сотрудника сформируются положительные профессионально важные качества, то данное явление можно расценивать и с положительной стороны.

Изучая феномен профессиональной деформации, важно определить не только внешние (организационно-психологические и социально-психологические), но и внутренние (индивидуально-психологические особенности личности) факторы профессиональной среды. Интересной видится классификация, предложенная А. В. Будановым [3, с. 69].

К первой группе факторов относят специфику деятельности сотрудников органов внутренних дел. Прежде всего, она проявляется в императивном характере правовых норм, детальной регламентации и формализации работы. Также к числу таких факторов следует отнести принадлежность к единой системе. В результате у сотрудника может сформироваться ощущение изоляции от общества, эмоциональной напряженности и отсутствию времени на восстановление.

Сотрудник правоохранительных органов обладает определенным кругом властных полномочий. Однако беспринципное использование этих возможностей приводит к злоупотреблению властью, отсутствию самоконтроля, подавлению воли и унижению достоинства личности. Как утверждают А. В. Опалев, Г. В. Дубов, «ими движет стремление максимально использовать свои властные полномочия и власть над людьми».

В процессе служебной деятельности сотрудники достаточно часто вступают в контакт с правонарушителями. В результате этого происходит усвоение элементов криминального мира, которое выражается в использовании уголовного сленга и привычек и оказывает негативное влияние на личность сотрудника.

Во вторую группу входят личностные факторы. Детальная правовая регламентация может оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на сотрудников правоохранительных органов. С одной стороны, она способствует выработке личностных качеств, умению быстро принимать решения. С другой стороны, нормативность деятельности может привести к формализму, отказу от элементов творчества, привычке действовать по шаблону и следовать только должностным инструкциям.

Необходимо отметить, что особенности правоохранительной деятельности предполагают, что сотрудник обладает эмоциональной уравновешенностью, психической выносливостью, решительностью. Отсутствие этих качеств приводит к профессиональной деформации, проявляющейся в халатности, низкой профессиональной подготовке, недисциплинированности и беспринципности. Ежедневное взаимодействие с криминальной средой развивает у сотрудников чрезмерную подозрительность, которая считается наиболее опасным видом деформации личности. Немаловажную роль в личностных факторах играет и карьеризм. Последствия этого негативного явления выражаются в профессиональном эгоизме и нездоровой конкуренции между коллегами и структурными подразделениями.

Социально-психологические факторы составляют третью группу. В их число входят: непрофессионализм руководителя, межличностные конфликты, моральная неудовлетворённость условиями службы, негативная оценка деятельности органов внутренних дел со стороны общества и низкий уровень репутации органов внутренних дел (ОВД.)

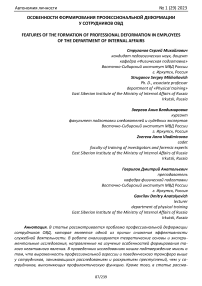

Стоит отметить проведенное С. Е. Борисовой исследование, посвященное специфическим особенностям профессиональной деформации личности сотрудников органов внутренних дел. Пятидесяти респондентам предлагался перечень факторов, из которого необходимо было выбрать три наиболее существенных обстоятельства, оказывающих влияние на формирование такого негативного явления (рис.1) [4].

Рис. 1. Факторы профессиональной деформации личности сотрудников ОВД

Так, основываясь на полученных результатах, автор приходит к выводу, что лидирующие позиции занимают психические перегрузки (28,4 %), большой объем работы (24,3%) и наличие пробелов в законодательстве, а именно, несовершенство норм уголовного права Российской Федерации (12,2 %).

Необходимо отметить, что профессиональная деформация не возникает внезапно. Она формируется постепенно в результате повседневной деятельности. Согласно проведенным исследованиям, ее первые проявления заметны на втором – третьем году службы [5, с. 14-20].

Третий год выступает переломным моментом. В этот период у сотрудника начинает преобладать авторитарный стиль поведения, снижается осмотрительность в действиях, уменьшается способность к сопереживанию. Вследствие этого наблюдается тенденция к скрытой агрессии и возникает вопрос о дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел.

К четвертому – пятому году служебная деятельность становится проще и понятнее, расширяется круг знакомств. К этому времени сотрудник уже имеет представление о профессиональных нормах, правилах, ограничениях и запретах. Однако в этот период могут возникнуть нежелательные изменения в сознании и поведении сотрудника. Они характеризуются личностной деградацией, сниже-нием круга интересов и потребностей, неудовлетворенностью в карьерном росте.

После семи лет службы возможно появление синдрома эмоционального выгорания. Он выражается в ухудшении психологического и физиологического самочувствия, снижении уровня работоспособности, появлении хронической усталости, невозможности адекватного эмоционального реагирования на различные жизненные и служебные ситуации.

Стоит отметить, что у сотрудников с продолжительным сроком службы (более пятнадцати лет) наблюдается более низкий процент профессиональной деформации. К этому времени они уже адаптировались к профессии, расставили приоритеты и сформировали механизмы психологической защиты.

В этой связи важно понимать, что профессиональная деформация складывается не только под влиянием внешней сферы деятельности, но и под влиянием внутрисистемного взаимодействия. Все это способствует тому, что сотрудник теряет мотивацию к осуществлению своих профессиональных обязанностей.

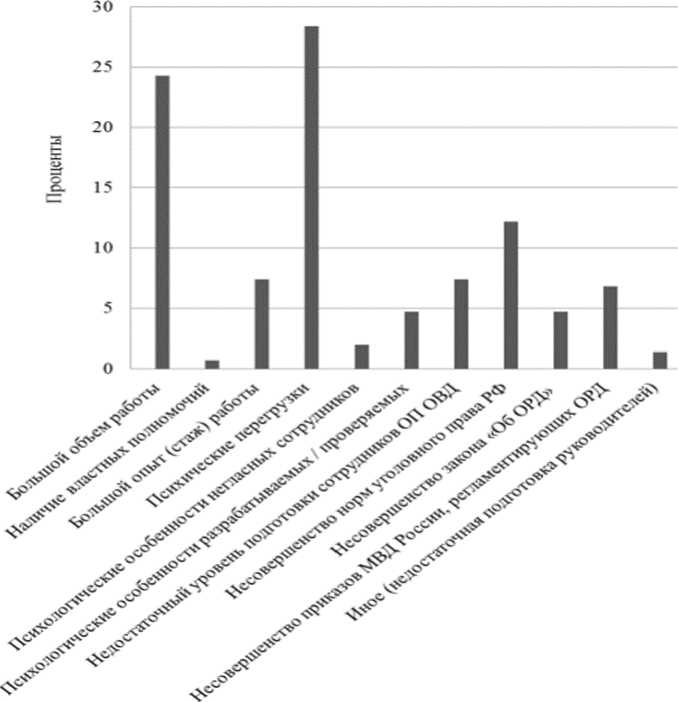

Данную мысль подтверждает проведенное М. Ю. Уваровой, Е. А. Кедяровой, Е. Г. Паткиной исследование. Для этого на базе отделов полиции Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» было проведено тестирование 50 сотрудников различных подразделений в возрасте от 25 до 45 лет. На первом этапе авторами с помощью опросника Кеттелла выявлена группа сотрудников, у которых имеются признаки профессиональной деформации (рис.2) [6].

Рис. 2. 16-факторный опросник Кеттелла

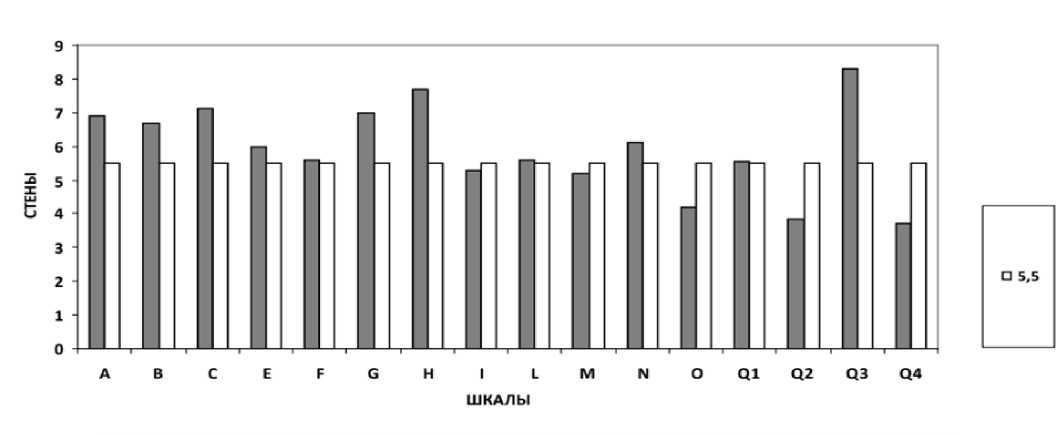

Далее исследователи сопоставили полученные результаты и на основании этого пришли к выводу, что особо выраженных отклонений у опрошенных сотрудников не прослеживается (рис.3) [6].

Рис. 3. Соотношение средних показателей с показателями нормы личностных качеств всех сотрудников ОВД

Однако, несмотря на общие положительные характеристики, интерес вызвали результаты, оказавшиеся ниже нормативных.

Так, фактор «О» свидетельствует о том, что часть сотрудников находится в состоянии тревожности, которая выражается в напряженности и обеспокоенности.

Еще одним фактором со сниженным показателем является «Q2», отражающий отсутствие самостоятельности у опрошенных сотрудников, зависимость от мнения и требований окружающих, а также стремление к коллективизму.

В свою очередь, фактор «Q4» демонстрирует, что для некоторой части респондентов характерны низкая мотивация, расслабленность, вялость, удовлетворенность текущими делами.

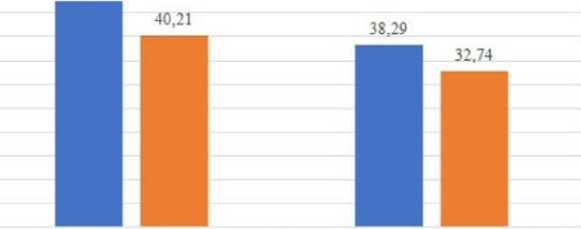

Немаловажное значение при изучении особенностей профессиональной деформации сотрудников ОВД имеет экспериментальное исследование ученых из Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова Я. А. Корнеевой и Н. Н. Симоновой. На основе проведенного анкетирования авторы сделали вывод, что выраженность профессиональной агрессии и поведенческого трансфера выше у сотрудников, занимающихся расследованием и раскрытием преступлений, чем у сотрудников, выполняющих профилактическую функцию (рис. 4) [7].

О

Сотрудники подразделений, осущесталяюшиз расследование и раскрытие преступлений

■ Сотрудники подразделений.

осуществляющих профилактическую функцию

47,45

Профессиональная агрессия Поведенческий трансфер

Рис. 4. Выраженность профессиональной личностной деформации у сотрудников различных подразделений

В этой связи необходимо отметить, что профессиональная деформация не обязательно возникает у каждого сотрудника. Однако с этим явлением необходимо бороться, ведь оно осложняет жизнь и общение вне службы, оказывает негативное влияние на процесс и результаты профессиональной деятельности сотрудника ОВД, отрицательно сказывается как на имидже отдельного сотрудника, так и на авто-ритете полиции в целом.

Одним из путей преодоления профессиональной деформации можно считать предупредительные и профилактические меры. Профилактика заключается, прежде всего, в проведении мероприятий, целью которых является снижение вероятности развития предпосылок и проявлений деформации личности. Профилактические меры основываются на нравственно-правовом воспитании сотрудников, оздоровлении морально-психологического климата в коллективе, совершенствовании взаимодействия сотрудников с другими подразделениями.

В профилактической работе должны быть задействованы как психологи орга-нов внутренних дел, так и руководители различных уровней. Однако необходимо помнить и о внутреннем ресурсе каждого сотрудника, который может и должен предпринимать определенные шаги по профилактике и преодолению профессиональной деформации.

Профилактика профессиональной деформации возможна посредством проведения воспитательных бесед с личным составом в ходе образовательного процесса. Морально-психологическая подготовка предполагает повышение степени устойчивости к воздействию негативных факторов оперативно-служебной деятельности и конфликтным ситуациям.

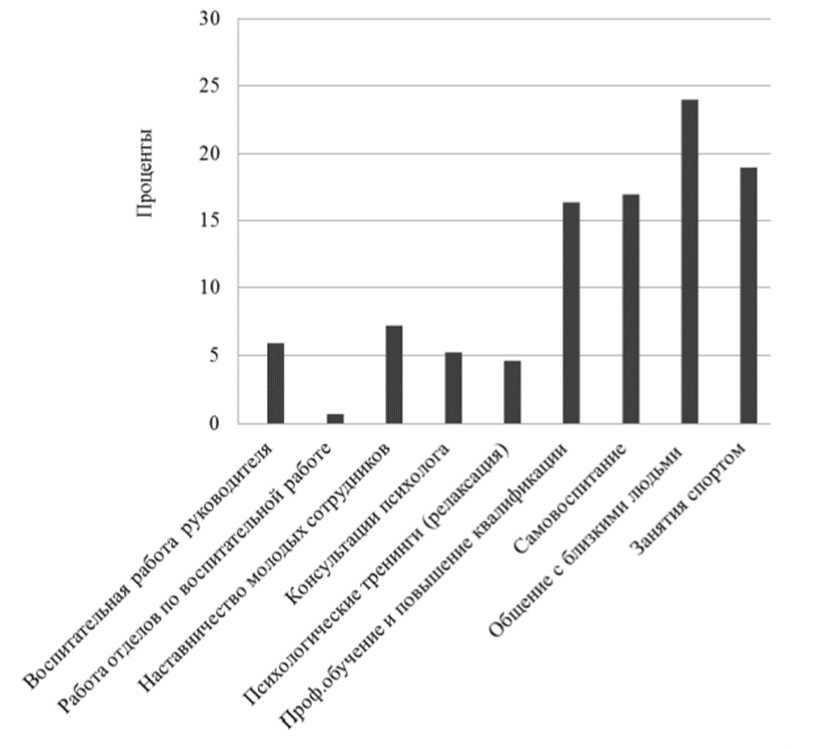

Основываясь на исследованиях С. Е. Борисовой, мы приходим к выводу, что наиболее эффективными профилактическими мерами выступают общение с близкими людьми, самовоспитание, занятия спортом, профессиональное обучение и повышение квалификации (рис. 5) [4].

Рис. 5. Меры профилактики профессиональной деформации личности сотрудников ОВД

Большое значение профилактическим мерам отводится в работе М. А. Шелеповой. По мнению автора, мероприятия в данном направлении необходимо дополнить следующими:

-

1. Разработать программы, ориентированные на сотрудничество подразделений и служб системы МВД России по профилактике профессиональной деформации.

-

2. Проводить обучающие семинары среди сотрудников по изучению возможных причин, условий, факторов, методов преодоления профессиональной деформации. Формат проведения мероприятий может включать в себя лекции, практические занятия, психологические тестирования.

-

3. Усовершенствовать систему профессионального отбора посредством внедрения методики экспресс-диагностики, посредством которой можно выявить признаки профессиональной деформации [8, с. 306].

Что касается предупреждения данного явления, то меры должны носить комплексный характер. Это могут быть действия, как со стороны руководства подразделения, так и со стороны субъекта деятельности. Например, постоянное профессиональное развитие, рациональное распределение времени, физический и эмоциональный отдых.

Работа руководителя по профилактике профессиональной деформации личного состава предусматривает:

-

1. Выработку устойчивого профессионального иммунитета и высокой культуры.

-

2. Соблюдение кодекса профессиональной этики.

-

3. Совершенствование стиля и методов руководства.

-

4. Формирование благоприятного морально-психологического климата в подразделениях.

-

5. Анализ факторов, способствующих появлению деформации.

-

6. Развитие профессиональных компетенций.

Подводя итог вышесказанному, мы приходим к выводу, что профессиональная деформация — это постепенные негативные изменения качеств и свойств личности под влиянием выполнения им профессиональной деятельности. Опираясь теоретические и практические исследования, нам удалось выделить группы факторов, способствующих появлению и развитию профессиональной деформации, а именно – особенности профессиональной деятельности, личностные и социально-психологические факторы. В результате анализа нами были определены возможные методы преодоления профессиональной деформации у сотрудников органов внутренних дел.

В заключение отметим, что профессиональная деформация недостаточно изученное явление. Профилактика данного явления предполагает минимизацию негативных изменений личности сотрудников. Необходимо помнить, что важным элементом преодоления профессиональной деформации является самовоспитание. Путем ужесточения контроля, наказаниями можно заставить сотрудника несколько изменить поведение, но повлиять на внутреннюю позицию человека по-настоящему может только он сам.

Список литературы Особенности формирования профессиональной деформации у сотрудников ОВД

- Безносов С. П. Профессиональная деформация личности. Санкт-Петербург : Речь, 2004. 272 с.

- Рогов Е. И. Выбор профессии: становление профессионала. Москва : Владос-Пресс, 2003. 332 с.

- Буданов А. В. Педагогика личной профессиональной безопасности сотрудников органов внутренних дел. Москва : Юрист, 1992. 133 с.

- Борисова С. Е. Профессиональная деформация личности сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел и ее профилактика // Психология и право. 2017(7). № 2. С. 1-18.

- Уразаева Г. И. Профессиональная деформация сотрудников полиции в аспекте эмоционального выгорания: социально - психологические условия, механизмы, особенности, факторы // Вестник Казанского юридического института М В Д России. 2014. № 2 (16). С. 14-20.

- Уварова М. Ю., Кедярова Е. А., Паткина Е. Г. Исследование профессиональной деформации сотрудников О В Д (на примере отделов полиции М У М В Д России «Иркутское») // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Психология. 2017. Т. 20. С. 77-90.

- Корнеева Я. А., Симонова Н. Н. Профессиональная личностная деформация сотрудников органов внутренних дел // Организационная психология. 2020. Т. 10. №2. С. 80-106.

- Шелепова М. А. Актуальные вопросы профилактики профессиональной деформации сотрудников органов внутренних дел // Психология и педагогика служебной деятельности. 2020. №2. С. 53-57.