Особенности формирования содержания белка в зерне пшеницы мягкой яровой в условиях Западной Сибири

Автор: Пахотина Ирина Владимировна, Игнатьева Елена Юрьевна, Россеева Людмила Петровна, Белан Игорь Александрович, Омельянюк Людмила Валентиновна

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 5, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - изучение факторов, влияющих на накопление белка в зерне мягкой яровой пшеницы в Западной Сибири при контрастных метеорологических условиях. Объекты исследования - три сорта сильной (Памяти Азиева, Омская 38 и Омская 18) и три сорта ценной (Омская 36, Дуэт и Омская 35) мягкой яровой пшеницы, внесенных в Государственный реестр Российской Федерации и возделываемых в Омской области. Сорта отобраны из стационарного питомника конкурсного сортоиспытания лаборатории селекции мягкой яровой пшеницы Омского АНЦ в 2011-2019 гг. Определены показатели - содержание белка в зерне и масса 1000 зерен в лаборатории качества зерна. Метеорологические условия были контрастными, что позволило более объективно оценить динамику накопления белка в зерне погодам исследования. Проведен мониторинг содержания белка в зерне яровой мягкой пшеницы за период 2011-2019 гг. по классификации ГОСТ 9353-2016. Изучено влияние температуры и осадков на синтез и накопление белка в зерне. Определены корреляционные связи содержания белка в зерне, урожайности и массы 1000 зерен. Изучено изменение валового сбора белка по годам исследования. Значительное влияние на формирование белка в зерне оказало гидротермическое обеспечение в период посева и формирования органов растений, где непосредственно происходит синтез и кумуляция белковых веществ. Водный дефицит в период завязывания и налива зерна снижает накопление белковых веществ. Исследование показало, что селекция на высокую массу 1000 зерен будет иметь положительный результат для увеличения урожайности зерна и содержания в нем белка. Интегральный показатель - общий сбор белка с единицы площади можно улучшить за счет использования и высокобелковых, и урожайных сортов мягкой яровой пшеницы. Рекомендован к возделыванию сорт Омская 38, показавший высокий сбор белка с единицы площади и в годы эпифитотий.

Мягкая яровая пшеницы, содержание белка в зерне, урожайность, сбор белка с единицы площади, гидротермические условия, корреляция

Короткий адрес: https://sciup.org/140256939

IDR: 140256939 | УДК: 631.41: | DOI: 10.36718/1819-4036-2021-5-37-45

Текст научной статьи Особенности формирования содержания белка в зерне пшеницы мягкой яровой в условиях Западной Сибири

Irina V. Pakhotina

SPECIFIC FEATURES OF PROTEIN CONTENT FORMATION IN SOFT SPRING WHEAT GRAIN IN THE CONDITIONS OF WESTERN SIBERIA

The aim of the study is to research the factors influencing the accumulation of protein in the grain of soft spring wheat in Western Siberia under contrasting meteorological conditions. The objects of research are three varieties of strong (Pamyati Azieva, Omskaya 38 and Omskaya 18) and three varieties of valuable (Omskaya 36, Duet and Omskaya 35) soft spring wheat, entered in the State Register of the Russian Federation and cultivated in the Omsk Region. The varieties were selected from the stationary nursery of competitive variety testing of the soft spring wheat breeding laboratory of the Omsk ARC in 2011–2019. Indicators were determined – the protein content in the grain and the weight of 1000 grains in the grain quality laboratory. The meteorological conditions were contrasting, which made it possible to more objectively assess the dynamics of protein accumulation in grain over the years of study. The monitoring of protein content in grain of spring soft wheat for the period 2011–2019 was carried out according to the classification of GOST 9353-2016. The research studied the effect of temperature and precipitation on the synthesis and accumulation of protein in grain. Correlations between the protein content in grain, yield and weight of 1000 grains were determined. The change in the gross protein yield over the years of the research was studied. A significant influence on the formation of protein in grain was exerted by hydrothermal support during the period of sowing and the formation of plant organs, where the synthesis and accumulation of protein substances directly occur. Water deficiency during the period of setting and grain forming reduces the accumulation of protein substances. Research has shown that selection for high 1000 grain weights will have a positive effect on increasing grain yield and protein content. Integral indicator – the total harvest of protein per unit area can be improved through the use of both high-protein and high-yield varieties of soft spring wheat. The Omskaya 38 variety was recommended for cultivation, which showed a high protein harvest per unit area and in the years of epiphytoties.

Введение. По данным Федеральной службы государственной статистики, на зерновые и зернобобовые культуры в 2020 г. приходилось 47 896 тыс. га посевных площадей, из них 29 444 тыс. га составили посевы яровой и озимой мягкой пшеницы, что составило 37,4 % от всех площадей, занятых под сельскохозяйственными культурами [1]. Пшеница – наиболее распространенная культура, которая обеспечивает суточную потребность человека в белке практиче- ски на четверть и в энергетическом материале – почти на треть [2]. Кроме того, содержание белка в зерне – один из основных показателей, определяющих хлебопекарное качество пшеницы и пищевую ценность продуктов ее переработки. Целенаправленный отбор высокобелковых генотипов зачастую сопровождается снижением урожайности сортов пшеницы, что обусловлено наличием отрицательных корреляций между хозяйственно ценными признаками в процессе развития растений в разных условиях среды [3]. Считается, что повышенное содержание белка в зерне у высокобелковых генотипов обусловлено пониженной долей зерна в общей биомассе растения. Использование средств химизации помогает несколько нивелировать данный эффект. Так, при повышении доз азотных удобрений растет как урожайность пшеницы, так и ее белковость. В засушливых условиях продуктивность растений снижается при дальнейшем росте содержания белка в зерне [4]. Для условий Алтайского края у твердой пшеницы отмечена сортовая специфичность в накоплении белка и улучшении урожайных свойств, а также слабая отрицательная зависимость между этими показателями [5].

На реализацию генетического потенциала сортов, в том числе формирование белка в зерне, значительное влияние оказывают абиотические факторы. Так, высокие температуры после опыления, во время налива зерна ограничивают накопление крахмала, изменяют состав белков и крахмала, соотношение их основных составляющих (амилоза / амилопектин, глютенины / глиадины), что способствует формированию мелкого зерна, низкоэластичной клейковины и снижению силы муки. Водный дефицит в фазу завязывания и налива зерна снижает доступность азота, что косвенно ведет к уменьшению объема зерновки и ухудшению хлебопекарных качеств [2]. Содержание клейковины в зерне и масса 1000 зерен существенно зависят от генотипа, климатические условия оказывают влияние на накопление белка в зерне. В целом формирование этих двух взаимосвязанных признаков зависит от ГТК и особенно от количества осадков в период налива зерна [6]. Связь содержания белка в зерне с накоплением клейко- вины (основного показателя характеристики хлебопекарного качества партий при закупках и поставках зерна) очевидна. По данным ряда исследователей, соотношение содержания белка к содержанию клейковины может колебаться от 1,47 до 2,09 и выше в зависимости от сорта и зоны выращивания [7]. При низком содержании общего белка (ниже 11 %) в пшенице формируется недостаточное количество клейковинного белка. Из вышесказанного следует, что изучение вопросов накопления белка в зерне и факторов, влияющих на его формирование, представляет значительный практический интерес.

Предыдущие исследования по формированию содержания белка в зерне гороха в зависимости от абиотических и других факторов показали значимость гидротермического обеспечения в период посева и формирования вегетативных органов. Связь содержания белка в зерне с урожайностью практически отсутствовала или была слабо положительной [8].

Цель исследований: выявить зависимость формирования содержания белка в зерне мягкой яровой пшеницы от погодных условий, массы 1000 зерен, урожайности, определить значимость изучаемых показателей в увеличении сбора белка с единицы площади.

Объект, условия и методы исследований. Объект исследований – три сорта сильной (Памяти Азиева, Омская 38 и Омская 18) и три сорта ценной (Омская 36, Дуэт и Омская 35) пшеницы мягкой яровой, которые внесены в Государственный реестр РФ по 10-му региону и возделываются в Омской области. Сорт Омская 38 отличался высокой устойчивостью к листостебельным заболеваниям, резистентность его обусловлена наличием двух транслокаций: пшенично-ржаной 1RS.1Bl с кластером генов Lr26/Sr31/Pm8/Yr9 и пшенично-пырейной 7DL– 7Ai с комплексом генов Lr19/Sr25. Сорта отобраны из стационарного питомника конкурсного сортоиспытания лаборатории селекции яровой мягкой пшеницы в 2011–2019 гг. Содержание белка в зерне определяли в лабораторных условиях по методике Къельдаля в модификации М.И. Базавлука [9] в двух аналитических повторностях, масса 1000 зерен – путем подсчета 500 зерен двукратно. Для статистической обра- ботки и анализа полученных данных использовали табличный процессор MS Excel и пакет программ STATISTICA 10.0

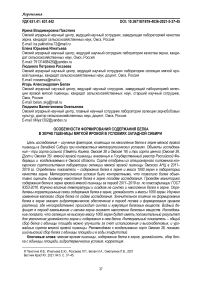

Метеорологические условия были контрастными [10]. В течение вегетационного периода (май – август) среднесуточная температура за 10 лет составила в среднем 16,7 °С, среднемноголетнее количество осадков – 170,4 мм. Максимальные температуры зафиксированы в 2012 г. (1,6 °С к среднемноголетней), минимальные – в 2013 и 2018 гг. (–1,0 и –1,7 °С соответственно). Значительные колебания температуры за вегетационный период отмечены в мае и июле. Большая контрастность была характерна для распределения осадков как за ве- гетационный период, так и по годам. Дефицит осадков зарегистрирован в 2012, 2014 и 2017 гг. (61,4–77,9 % от среднемноголетней величины). Избыточное увлажнение зафиксировано в 2018 г. за счет предельного увлажнения в мае, оптимальное в 2011, 2013, 2015, 2016 и 2019 гг. Начиная с 2015 г. зарегистрированы эпифито-тии листостебельных заболеваний (мучнистой росы, бурой и стеблевой ржавчины) в период колошение – восковая спелость, что привело к снижению урожайности [11]. Из графика рисунка 1 видно, что даже в годы с обеспеченным увлажнением распределение осадков в течение вегетационного периода крайне контрастное – от избыточного до очень засушливого.

май июнь 1I I I I июль август ^^^M за период май-август

Рис. 1. Гидротермический коэффициент за 2011–2019 гг.

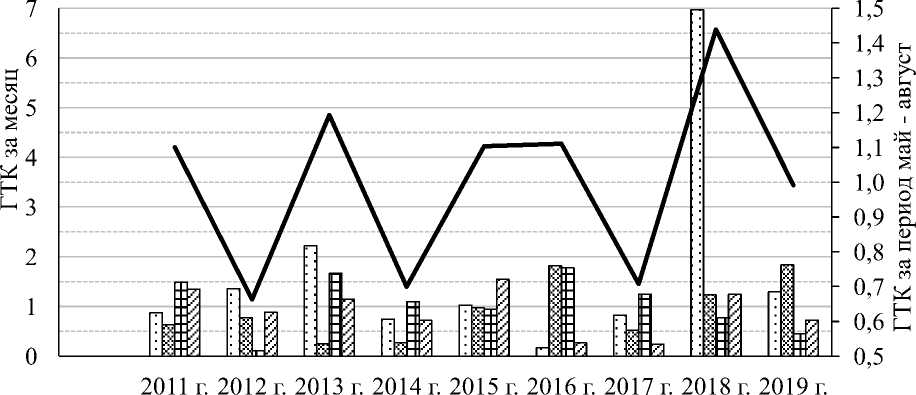

Результаты исследований. ГОСТ 93532016, который в России является международным и национальным стандартом при оценке качества партий зерна пшеницы, содержит минимальные требования к содержанию белка в зерне: 1-й класс – 14,5 %; 2-й класс – 13,5; 3-й класс – 12,0 и 4-й класс – 10 %. Из диаграммы рисунка 2 видно, что изучаемые сорта за 9 лет в основном по массовой доле белка формировали зерно 1-го и 2-го классов в диапазоне 14,5–16,95 и 13,62–14,42 % соответственно. Стабильно высокобелковым зерном во все годы отличался сорт Омская 38 с массовой долей белка на уровне от 14,02 до 16,95 % и низким коэффициентом вариации – 5,60 % (табл. 1).

Рис. 2. Характеристика содержания белка в зерне за 2011–2019 гг. по классификации ГОСТ

Таблица 1

|

Сорт |

Белок, % |

||

|

Среднее значение |

Доверительный интервал |

Коэффициент вариации |

|

|

Памяти Азиева |

14,39 |

12,57–16,19 |

8,69 |

|

Омская 36 |

14,15 |

11,23–15,44 |

9,54 |

|

Дуэт |

14,36 |

11,94–15,96 |

8,08 |

|

Омская 38 |

15,71 |

14,02–16,95 |

5,60 |

|

Омская 35 |

14,02 |

10,60–16,13 |

10,77 |

|

Омская 18 |

14,39 |

11,23–16,19 |

9,94 |

Характеристика сортов по содержанию белка в зерне (2011–2019 гг.)

Средний показатель содержания белка в зерне для сорта Омская 38 составил 15,71 %, что на 1,32–1,69 % выше в сравнении с другими сортами. У сортов Омская 18, Омская 35 и Омская 36 содержание белка в зерне варьировало от 10,60 до 16,19 % с распределением по классам: 1-й класс – 44,4 %; 2-й класс – 33,4; 3-й класс – 11,1 и 4-й класс – 11,1 %. Сорта Дуэт и Памяти Азие-ва формировали содержание белка зерна за все годы не ниже 3-го класса. Минимальное количество белка отмечено в 2019 г. (в среднем 11,90 %). Тем не менее, Омская 38 в этот год показала содержание белка в зерне на уровне 2-го класса ГОСТ. Высокое накопление белковых веществ в зерне отмечено в года, отличающиеся дефицитом осадков: в 2012 г. – от 14,7 до 16,19 %; 2013 г. – от 12,60 до 16,19 и 2014 г. – от 14,7 до 15,56 %.

При изучении влияния температурного режима на формирование белка в зерне пшеницы значительных корреляций выявлено не было. Можно отметить наличие тенденции влияния оптимальных температур на накопление белка, при этом корреляционная связь средней температуры с содержанием белка во вторую–третью декаду июня оказалась умеренно положительной, но недостоверной.

Из таблицы 2 видно, что переувлажнение оказывает негативное влияние на накопление белка. Тенденция отрицательного влияния большого количества осадков в мае (вторая и третья декады) оказалась характерна для многих культур, в т. ч. твердой пшеницы и гороха [8, 12]. Для яровой пшеницы критическим периодом стала первая декада июня. При повышении температур во второй половине июля – начале августа увеличивается роль влагообес-печенности растений. В этот период отмечены в основном положительные, но не достоверные корреляции содержания белка в зерне с суммой осадков, за исключением сорта Памяти Азиева. Водный дефицит в период завязывания и налива зерна снижает доступность азота и, соответственно, накопление белковых веществ [2].

Таблица 2

|

Декада месяца |

Памяти Азиева |

Омская 36 |

Дуэт |

Омская 38 |

Омская 35 |

Омская 18 |

|

Май |

||||||

|

II |

–0,66* |

–0,63 |

–0,27 |

–0,19 |

–0,34 |

–0,32 |

|

II |

–0,16 |

–0,49 |

–0,34 |

-0,42 |

–0,45 |

–0,31 |

|

Июнь |

||||||

|

I |

–0,43 |

–0,86* |

–0,86* |

–0,46 |

–0,88* |

–0,86* |

|

II |

–0,21 |

–0,28 |

–0,25 |

–0,11 |

–0,22 |

–0,33 |

|

III |

0,25 |

0,14 |

0,11 |

0,19 |

0,05 |

0,17 |

|

Июль |

||||||

|

I |

–0,68* |

–0,27 |

–0,28 |

–0,44 |

–0,19 |

–0,40 |

|

II |

–0,08 |

0,52 |

0,39 |

0,23 |

0,56 |

0,50 |

|

III |

–0,01 |

0,31 |

0,26 |

0,40 |

0,25 |

0,21 |

|

Август |

||||||

|

I |

–0,11 |

0,30 |

0,34 |

–0,08 |

0,44 |

0,46 |

|

II |

–0,03 |

–0,31 |

–0,18 |

–0,35 |

–0,27 |

–0,31 |

|

III |

–0,00 |

–0,19 |

0,02 |

–0,15 |

0,04 |

0,18 |

* Значимо на 5 % уровне.

Коэффициенты корреляции между суммой осадков и содержанием белка в зерне 2011–2019 гг.

По показателю масса 1000 зерен в среднем сорта различались незначительно (табл. 3). В то же время следует отметить более крупнозерный сорт Омская 38 с минимальным варьированием признака по годам. Разница в сравнении с мел- козерными сортами Памяти Азиева и Омская 18 составила 4–4,3 г. Наибольшим колебанием признака массы 1000 зерен по годам отличались сорта Дуэт и Омская 18 (CV – 21,58 и 20,93 %, соответственно).

Таблица 3

|

Сорт |

Среднее значение |

Доверительный интервал |

Коэффициент вариации CV, % |

|

Масса 1000 зерен, г |

|||

|

Памяти Азиева |

31,5 |

24,7–37,6 |

13,17 |

|

Омская 36 |

34,9 |

24,6–45,7 |

18,19 |

|

Дуэт |

32,0 |

19,1–40,6 |

21,58 |

|

Омская 38 |

35,5 |

30,5–41,1 |

11,44 |

|

Омская 35 |

34,3 |

26,2–42,3 |

15,70 |

|

Омская 18 |

31,2 |

19,0–38,6 |

20,93 |

|

Урожайность, т/га |

|||

|

Памяти Азиева |

2,79 |

1,90–3,91 |

30,82 |

|

Омская 36 |

3,16 |

1,73–4,75 |

32,91 |

|

Дуэт |

3,17 |

1,67–4,43 |

31,55 |

|

Омская 38 |

3,34 |

1,94–4,82 |

35,62 |

|

Омская 35 |

3,45 |

1,54–4,87 |

33,33 |

|

Омская 18 |

2,86 |

1,66–4,83 |

43,00 |

Характеристика сортов по массе 1000 зерен и урожайности (2011–2019 гг.)

В среднем высокую урожайность получили у сортов Омская 38 (3,34 т/га) и Омская 35 (3,45 т/га) со значительной вариабельностью по годам 35,62 и 33,33 % соответственно (см. табл. 3). Низкую урожайность и максимальную неоднородность признака показал сорт Омская 18 (CV = 43 %).

Корреляционный анализ белковости зерна с массой 1000 зерен выявил положительную связь от слабой для сортов Памяти Азиева, Омская 36 и Омская 35 до значительной у сортов Дуэт и Омская 18 (табл. 4). Отсутствие данной корреляции у сорта Омская 38 можно объяснить меньшим варьированием массы 1000 зерен по годам исследований.

Таблица 4

Сопряженность показателей качества зерна с урожайностью и сбором белка в зерне

|

Показатель |

Памяти Азиева |

Омская 36 |

Дуэт |

Омская 38 |

Омская 35 |

Омская 18 |

|

Масса 1000 зерен – белок |

0,32 |

0,32 |

0,65* |

–0,04 |

0,24 |

0,69* |

|

Масса 1000 зерен – сбор белка |

0,65* |

0,80* |

0,86* |

0,80* |

0,28 |

0,83* |

|

Масса 1000 зерен – урожайность |

0,62 |

0,72* |

0,81* |

0,77* |

0,16 |

0,76* |

|

Белок – урожайность |

0,27 |

–0,15 |

0,34 |

0,24 |

–0,43 |

0,19 |

|

Белок – сбор белка |

0,47 |

0,09 |

0,50* |

–0,05 |

–0,11 |

0,33 |

|

Урожайность – сбор белка |

0,97* |

0,97* |

0,98* |

0,98* |

0,94* |

0,99* |

* Значимо на 5 % уровне.

Определена устойчивая связь между показателями массы 1000 зерен с урожайностью зерна (r = 0,62–0,81), за исключением сорта Омская 35. Связь содержания белка с урожайностью оказалась сортоспецифичной от слабо положительной у четырех сортов до отрицательной у сортов Омская 36 (r = –0,15) и Омская 35 (r = –0,43).

Изучение интегрального показателя накопления белка показало, что относительно стабильный по годам исследования и максимальный сбор белка с единицы площади был получен у сильного сорта Омская 38 при значительной вариации 35,07 % (табл. 5).

Таблица 5

Характеристика сортов по сбору белка с единицы площади (2011–2019 гг.)

|

Сорт |

Среднее значение, кг/га |

Доверительный интервал, кг/га |

Коэффициент вариации CV, % |

|

Памяти Азиева |

405 |

261–574 |

34,11 |

|

Омская 36 |

445 |

262–674 |

33,77 |

|

Дуэт |

460 |

238–654 |

34,09 |

|

Омская 38 |

522 |

316–769 |

35,07 |

|

Омская 35 |

477 |

227–669 |

31,61 |

|

Омская 18 |

414 |

194–713 |

44,68 |

Два других сильных сорта характеризовались минимальным сбором белка за счет пониженной урожайности. Низкие значения урожайности сортов Памяти Азиева, Омская 36, Дуэт, Омская 35 и Омская 18 в частности связаны и с восприим- чивостью сортов к листостебельным патогенам. Ценные сорта при средних различиях по урожайности имели относительно близкий уровень сбора белка с единицы площади.

Корреляционная связь общего сбора белка с единицы площади с массой 1000 зерен оказалась для большинства сортов от значительной до сильной (r = 0,65–0,86), а для сорта Омская 35 – слабой (r = 0,28). Зависимость показателей сбора белка и урожайности была сильной (r = 0,94–0,99) у всех изучаемых сортов. Сорта Памяти Азиева, Дуэт и Омская 18 показали умеренную (r = 0,33–0,50) сопряженность сбора белка с его содержанием в зерне. Последние из них отличались мелкозерностью и значительным колебанием массы 1000 зерен по годам исследований (коэффициент вариации 21,58 и 20,93 % соответственно).

Выводы. Выявлено, что значительное влияние на формирование белка в зерне оказало гидротермическое обеспечение в период посева и формирования вегетативных органов растений (I–II декада мая – I декада июня), где непосредственно происходит синтез белковых веществ. Изучение корреляционных связей между показателями массовой доли белка, массы 1000 зерен, урожайности и сбора белка с единицы площади показало, что селекция на высокую массу 1000 зерен будет иметь положительный результат как для увеличения урожайности зерна, так и роста его белковости. Интегральный показатель – общий сбор белка с единицы площади можно улучшить за счет использования и высокобелковых, и урожайных сортов мягкой яровой пшеницы. Возделывание сорта Омская 38, устойчивого к комплексу листостебельных заболеваний, позволит в годы эпифитотий получать высокий сбор белка с единицы площади.

Список литературы Особенности формирования содержания белка в зерне пшеницы мягкой яровой в условиях Западной Сибири

- Шелепина Н.В. Потенциал использования современных сортов и форм гороха для промышленной переработки // Вестник ОрелГИЭТ. 2016. № 2 (36). С. 145-151.

- Shen S. Protein content correlates with starch morphology, composition and physicochemical properties in field peas / Shen S., Ding L, Hou H., Lu Z.X., Bing D.J. // Canadian Journal of Plant Science. 2016. T.96. № 3. P. 404-412. DOI: 10.1139/cjps-2015-0231

- Идимешев Н.В., Кадьчегов А.Н., Кадьчегов B.А. Изменчивость содержания белка в зерне гороха в степных условиях Хакасии // Вестник Бурятской с.-х. академии им. В.П. Филиппова. 2018. № 4 (53). С. 183-187.

- Омельянюк Л.В., Асанов А.М., Колмаков Ю.В. Наследование и изменчивость содержания белка в семенах гороха в зависимости от генотипа и условий среды // Сельскохозяйственная биология. 2006. № 2. C. 109-113.

- Идимишев Н.В., Кадычегова В.И., Кадьчегов А.Н. Экологическая адаптивность гороха по содержанию белка в зерне в агро-ландшафтах Республики Хакасия // Вестник КрасГАУ. 2018. № 5. С. 41-45.

- Кайгородова И.М. Создание исходного материала гороха овощного разных групп спелости для селекции на пригодность к механической уборке: дис. ... канд. с.-х. наук. М., 2014. 166 с.

- Васютин А.С., Кирдин В.Ф., Дебелый Г.А. [и др.]. Горох в зарубежных странах и России // Аграрная Россия. 2016. № 4. С. 1113. DOI:http://doi.org/10.30906/1999-5636-2016-4-11-3.

- Кондыков И.В. Основные достижения и приоритеты в селекции гороха // Зернобобовые и крупяные культуры. 2012. № 1. С. 37-46.

- Погода в Омске - климатический монитор. URL: www.pogodaiklimat.ru.

- Технология возделывания новых сортов гороха в Омской области: рекомендации / Л.В. Омельянюк, А.М. Асанов, Ю.В. Колма-ков [и др.]. Омск: Вариант-Омск, 2014. 28 с.