Особенности формирования учебной мотивации студентов

Автор: Патов Николай Александрович, Морозова Светлана Ивановна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Психолого-педагогический форум

Статья в выпуске: 1, 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются вопросы учебной мотивации студентов. Освещается один из механизмов ее формирования – использование определенных педагогических средств («мозгового штурма», правил позитивной обратной связи, метода проектов). Приводятся результаты опытно-экспериментальной работы по формированию у студентов мотивации к успеху, приобретению знаний и овладению профессией.

Учебная мотивация студентов, формирование учебной мотивации, педагогические средства, мотивация к успеху, мотивация к приобрете- нию знаний и овладению профессией

Короткий адрес: https://sciup.org/148320845

IDR: 148320845 | УДК: 37.013

Текст научной статьи Особенности формирования учебной мотивации студентов

ности меняется, значение ее возрастает, усиливается значимость мотивационного компонента. Она ориентирует субъекта деятельности на самостоятельную постановку учебных, а затем и профессиональных целей, на осознание им смысла осуществляемой деятельности.

Готовность студента к учебе и его желание обучаться – одни из ключевых факторов успеха образовательного процесса. Механическое принуждение личности к обучению не может дать ощутимого положительного результата. Если преподаватель понимает желания и стремления студента, то он может построить обучение в соответствии с его интересами, что подтолкнет студента выполнять учебные задания более результативно. В связи с этим проблема развития учебной мотивации студентов требу- ет повышенного внимания преподавателей.

При формировании учебной мотивации необходимо правильно выбирать и применять педагогические средства. К педагогическим средствам формирования учебной мотивации можно отнести приемы побуждающего воздействия, связанные с содержанием учебного материала, методами и формами обучения, наглядными и техническими средствами обучения, дидактическими материалами, общественным мнением и др.

Проведенное нами исследование показало, что процесс формирования учебной мотивации студентов первых курсов будет осуществляться более эффективно, если преподаватель вуза будет использовать такие педагогические средства, как «мозговой штурм», правила по-

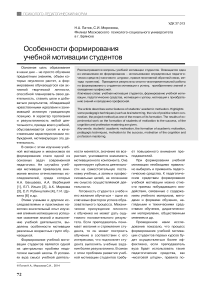

■ До эксперимента □ После эксперимента

Рис. 1. Распределение по выраженности мотивации стремления к приобретению знаний, овладению профессией и получению диплома у студентов до и после внедрения в учебный процесс педагогических средств формирования учебной мотивации

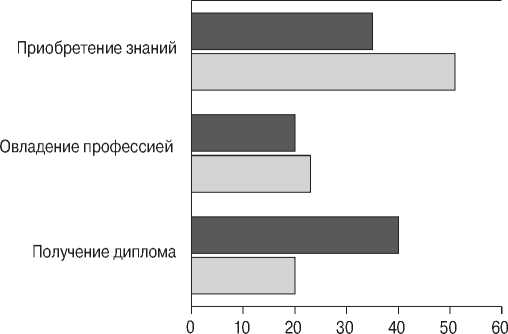

До эксперимента □ После эксперимента

Рис. 2. Результаты диагностики мотивации к успеху у студентов до и после внедрения в учебный процесс педагогических средств формирования учебной мотивации

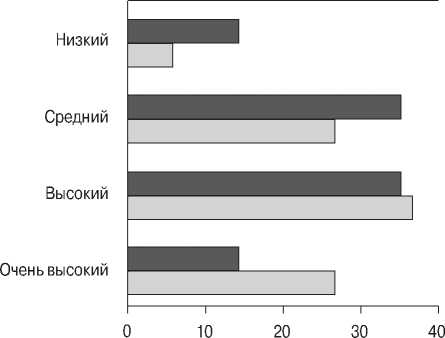

■ До эксперимента □ После эксперимента

Рис. 3. Результаты диагностики мотивации к избеганию неудач у студентов до и после внедрения в учебный процесс педагогических средств формирования учебной мотивации

зитивной обратной связи, техника «проблемные вопросы», метод проектов и др.

С помощью диагностики мотивации обучения в вузе по методике Т.И. Ильиной и методике диагностики личности на мотивацию к успеху и к избеганию неудач Т. Элерса мы выявили состояние сформированности учебной мотивации у студентов первого и второго курсов до и после внедрения в учебный процесс приведенных педагогических средств.

Для выявления особенностей учебной мотивации студенты были протестированы по методике изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной (рис. 1) [5].

Из рисунка видно, что мотивация к приобретению знаний у студентов до внедрения в учебный процесс педагогических средств формирования учебной мотивации составляла 38%, к овладению профессией – всего 20%, а к получению диплома – практически половину выборок или 42%.

После внедрения в учебный процесс педагогических средств формирования учебной мотивации стремление к приобретению знаний в группе студентов поднялось до 53%, овладению профессией выросло на 5%, а мотив к получению диплома, наоборот, снизился на 22%.

Это говорит о том, что у студентов появились учебные и учеб- но-познавательные интересы, направленные на усвоение новых знаний и овладение новыми способами добывания знаний.

После внедрения в учебный процесс педагогических средств диагностика на мотивацию к успеху Т. Элерса выявила, что высокий и очень высокий уровень мотивации к успеху показали 66% студентов, что на 16% выше предыдущих результатов [5]. А низкий уровень мотивации к успеху был отмечен только у 6% студентов, а до эксперимента этот показатель составлял 15%. И почти каждый третий студент обладал средним уровнем мотивации к успеху (рис. 2).

Это свидетельствует о том, что больше половины студентов после эксперимента были ориентированы на достижение конструктивных и положительных результатов. Продуктивность их деятельности и степень активности их в меньшей степени зависели от внешнего контроля. Они стали более систематически и осознанно проявлять склонность к планированию своего будущего, постановке перед собой реально достижимых целей.

Из рис. 3 видно, что у 40% студентов до внедрения в учебный процесс педагогических средств формирования учебной мотивации преобладала мотивация боязни неудачи (диагностика лич- ности на мотивацию к избеганию неудач Т. Элерса) [5]. Люди этого типа, как правило, менее инициативны, они избегают ответственных заданий.

После внедрения в учебный процесс педагогических средств формирования учебной мотивации наблюдались следующие изменения: уровни мотивации (высокий и очень высокий) к избеганию неудач имели положительную динамику, снизившись с 40% на 26%. Это говорит о том, что студенты уже не избегают заданий проблемного характера, при этом результативность их деятельно- сти не ухудшается. Они приобрели уверенность в себе, стали адекватно оценивать свои возможности.

Таким образом, исследование показало, что внедрение в учебный процесс педагогических средств формирования учебной мотивации студентов способствует повышению уровней мотивации к успеху, приобретению знаний и овладению профессией. А это, в свою очередь, позволяет развивать высокомотивированную личность студента, способную жить и трудиться в быстро меняющихся условиях.