Особенности формирования верхнеюрских отложений на примере объекта ЮС1

Автор: Бирюкова Ольга Николаевна, Нанишвили Ольга Александровна, Игенбаева Наталья Олеговна

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 6 т.9, 2023 года.

Бесплатный доступ

В работе выполнен анализ фондовых материалов по месторождению ЗС для получения информационной базы для характеристики геологического строения залежи нефти васюганской свиты (объект ЮС1). По данным ГИС выделены типы разреза по пластам ЮС1, определяющие влияние на распределение начальных запасов нефти и, закономерность в низких темпах выработки запасов нефти в локализованных застойных и тупиковых зонах. Представлена характеристика вытеснения по основным залежам объекта ЮС1. Выделены наиболее благоприятные группы залежей по типу коллекторов (монолита и неравномерно слоистого).

Объекты разработки, коэффициенты нефтеизвлечения, остаточные запасы, васюганская свита

Короткий адрес: https://sciup.org/14127764

IDR: 14127764 | УДК: 550.8 | DOI: 10.33619/2414-2948/91/13

Текст научной статьи Особенности формирования верхнеюрских отложений на примере объекта ЮС1

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 550.8

Васюганская свита по характеру своего строения подразделяется на два раздела. Нижний раздел представлен неоднородными аргиллитами, верхний песчано-глинистыми осадками с преобладанием песчаных разностей. Нефтеносный горизонт ЮС1 является региональным объектом и характеризуется зональным развитием различного типа фаций, соответственно, меняется его морфология и свойства коллекторов. На территории района имеют место обширные по площади зоны распространения коллекторов с низкими фильтрационными свойствами.

Исследуемый участок расположен в пределах Сургутского нефтегазоносного района Среднеобской нефтегазоносной области.

Залежи нефти васюганской свиты по объекту ЮС 1 равномерно размещены по всей площади исследуемого участка. В пласте ЮС 1 выявлено 22 залежи нефти, основной его характеристикой является наличие литологического ограничения за счет глинизации коллекторов. На значительной площади пласт имеет обширные зоны отсутствия коллекторов [2].

Горизонт ЮС 1 характеризуется зональным развитием различного типа фаций. Соответственно, меняется его морфология и свойства коллекторов. Основными факторами, определяющим геологическое строение и ФЕС являются условия осадконакопления. Формирование продуктивного горизонта происходило в условиях мелководного волнового побережья. Отложения связаны с регрессией морского бассейна. Строение и фациальные особенности продуктивного пласта-горизонта ЮС 1 изучены на основе результатов интерпретации ГИС, структурно-текстурных особенностей керна.

В интервале пласта ЮС 1 выделяются фации от существенно глинистой переходной и нижней предфронтальной зоны с темпеститами до песчаной предфронтальной зоны пляжа, подводных валов и берегового бара. Песчаные прослои отделены многочисленными размывами, карбонатизированными и глинистыми пропластками, что значительно осложняет строение резервуара. При доминирующем направлении сноса терригенного материала с юго-востока, востока западные крылья палеоподнятий с примыкающими к ним синклиналями являлись областями разгрузки потоков, перемещавших кластический материал по дну бассейна. Восточные крылья этих поднятий являлись барьерами, перед которыми осаждалась значительная часть переносимой обломочной массы. На них и прилегающих отрицательных элементах палеорельефа более отчетливо проявляется косослоистое строение верхневасюганской подсвиты в целом, отображающее не всегда явно выраженную проградацию — латеральное смещение в сторону моря песчаных отложений [1]. В соответствии с этим, более высокопродуктивные залежи (с лучшими ФЕС) расположены в восточной, юго-восточной части площади. Залежи характеризуются сложным геологическим строением. По типам залежи различаются от пластово-сводовых до литологически ограниченных в виде отдельных линз, насыщенных нефтью.

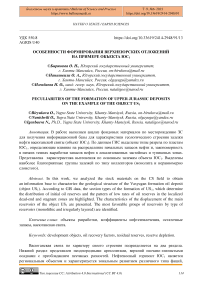

Наиболее благоприятными свойствами характеризуется верхний пласт ЮС 1 1. Согласно распределению доли коллекторов, на геолого-статистическом разрезе (ГСР) именно в этом пласте отмечается наибольшая доля песчаников по сравнению с другими пластами юрских отложений (Рисунок 1).

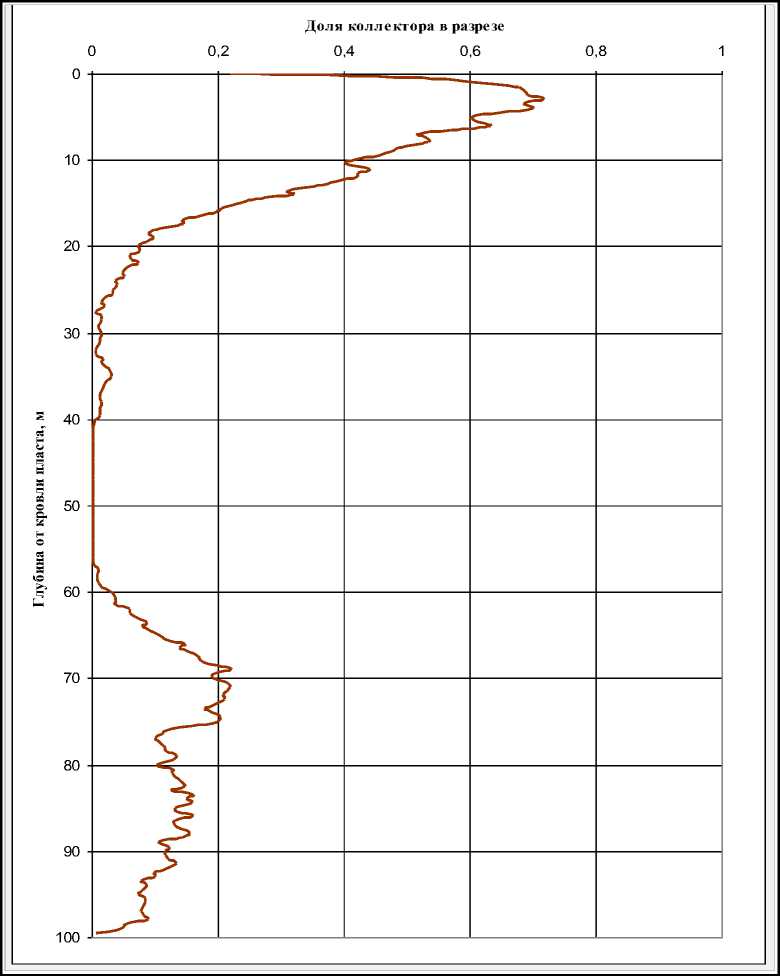

Пласты васюганской свиты по генезису отложений относятся к неритовому (морскому) типу. Они характеризуются ритмичным чередованием относительно выдержанных прослоев песчаников с алевролитами и аргиллитами. Общая тенденция увеличения песчанистости вверх по разрезу характеризует верхний пласт (ЮС 1 1) более выдержанным как по площади, так и по разрезу чем нижний пласт (ЮС 1 2). Данная тенденция хорошо видна на схеме детальной корреляции по скважинам (Рисунок 2).

Бюллете

T. 9. №6. 2023

414-2948/91

Рисунок 1. Геолого-статистический разрез по доле пород-коллекторов в разрезе васюганской свиты

Рисунок 2. Схема детальной корреляции отложений васюганской свиты по линии скважин №234Р, 126Р, 13Р, 5Р, 18Р, 258Р, 257Р

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 9. №6. 2023

Детальный анализ керновых исследований, дифференцированный по типам песчаных пород для васюганской (ЮС 1 ) свиты показал заметное отличие проницаемости средне-, мелкозернистых песчаников от алевритистых пород: соответственно: (9–12)×10-3 мкм2 и (2,8–3)×10-3 мкм2. В процессе детального изучения геологического строения залежей нефти и разреза юрских отложений в целом видно, что коллектор распределен не равномерно как по разрезу, так и по площади в каждом из пластов. В пределах одной залежи в скважинах встречается как монолитный тип коллектора (расчлененность равна единицы, коэффициент песчанистости более 0,7), так и сильно расчлененный коллектор в скважинах (количество пропластков более 4 и коэффициент песчанистости порядка 0,5).

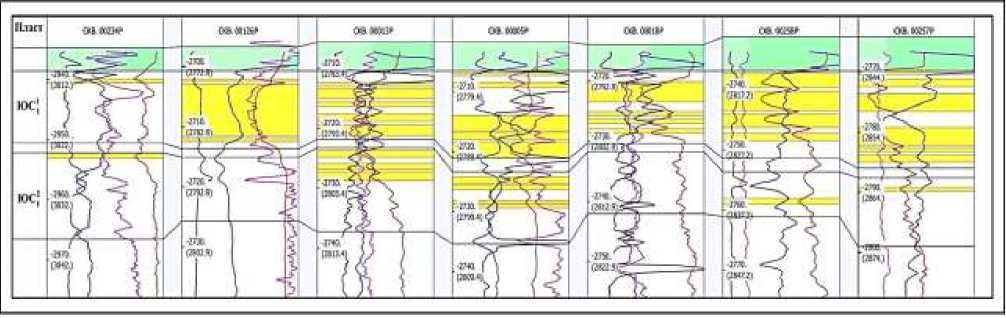

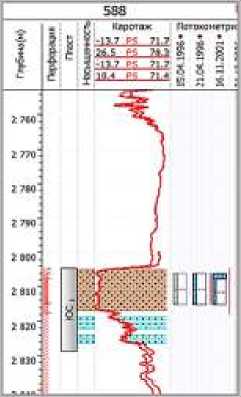

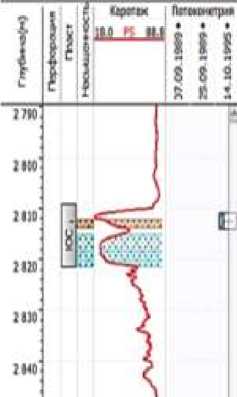

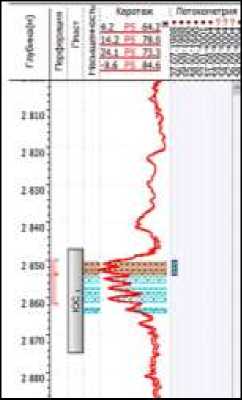

Таким образом, для дифференцированного представления строения продуктивных залежей верхнеюрских отложений, в результате анализа каротажных диаграмм юрских пластов в скважинах месторождения выделили четыре типа продуктивного разреза скважин: монолитный тип коллектора; неравномерно слоистый разрез; частое переслаивание коллектора, с большей долей коллектора в разрезе; частое переслаивание коллектора, с меньшей долей коллектора в разрезе. Полная вариация данных типов отмечена, только в верхнем пласте (ЮС 1 1), нижний пласт (ЮС 1 2) представлен практически одним типом – частым переслаиванием с превалированием доли не коллекторов в разрезе. Таким образом, для изучения распространения типа разреза пласта по площади васюганской свиты рассмотрен верхний пласт. Ниже представлены каротажные диаграммы выделенных типов разрезов пластов ЮС 1 1 в наиболее представительных скважина (Рисунок 3).

Тип 1

Монолитный тип разреза пласта ЮС 1 1. Скважина №588

Тип 2 Неравномерно слоистый тип разреза пласта ЮС 1 1. Скважина №1620

Тип 3 Частое переслаивание, с доминированием пород-коллекторов в разрезе. Скважина №2166

Тип 4 Частое переслаивание, с доминированием пород-неколлекторов в разрезе. Скважина №6925

Рисунок 3. Типы разреза пласта ЮС 1 1

Анализ распределения количества скважин с выделенными типами разреза по пластам показал следующее. Пласт ЮС 1 1 представлен по типам разрезов:

монолитный тип неравномерно слоистый частое переслаивание (больше коллектора)

частое переслаивание (меньше коллектора)

в 16% всех скважин;

в 18%;

в 48%;

в 8%.

Сопоставление фильтрационно-емкостных свойств типов разрезов пластов ЮС 1 1 по ГИС представлено в Таблице 1. Анализ полученных данных показывает, что явное различие отмечается в параметрах нефтенасыщенных толщин, песчанистости и расчлененности разрезов: от двух до трех раз. Различие в проницаемости пласта по типам не так заметно, примерно в полтора раза. По параметрам пористости и нефтенасыщенности различий не выявлено. Такое распределение геологических характеристик выделенных типов разрезов пласта в первую очередь оказывает влияние на распределение начальных запасов нефти и, возможно, позволит установить закономерности в темпах выработки запасов нефти, локализации застойных и тупиковых зон, приуроченных к слоистым, расчлененным типам разрезов пласта [4].

Таблица 1

ГЕОЛОГО-ФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРИЗОНТА ЮС 1 МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПО ТИПАМ РАЗРЕЗА

|

Параметр |

Тип разреза |

|||

|

О ^ 5 g 3 |

HI ч A h К |

HI ^-4 V ^ S |

||

|

Средняя эффективная толщина, м |

9,6 |

8,5 |

6,6 |

3,4 |

|

Средняя эффективная нефтенасыщенная толщина, м |

7,5 |

6,8 |

5 |

2,8 |

|

Коэффициент пористости, доли ед. |

0,17 |

0,165 |

0,16 |

0,16 |

|

Коэффициент нефтенасыщенности пласта, доли ед. |

0,56 |

0,55 |

0,54 |

0,57 |

|

Проницаемость, 10-3 мкм2 |

17 |

15,5 |

11 |

6,1 |

|

Коэффициент песчанистости, доли ед. |

0,8 |

0,65 |

0,6 |

0,3 |

|

Расчлененность |

1 |

3,6 |

4,6 |

3 |

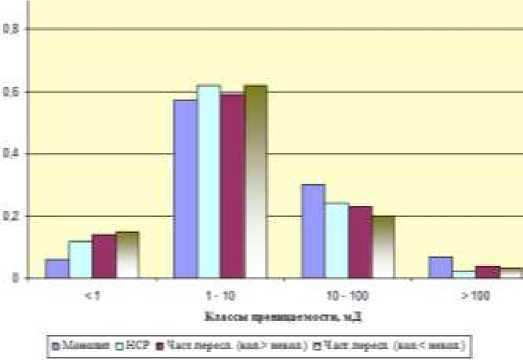

Необходимо отметить, что анализ распределения проницаемости по объему порового пространства в выделенных типах разрезов подтвердил одинаковый характер распределения, с явным доминированием коллекторов с проницаемостью от 1×10-3 мкм2 до 10×10-3 мкм2 (Рисунок 4). Такой факт может характеризовать юрские отложения месторождения с позиции малой вариативности фильтрационных свойств и большей степени однородности в развитии низко проницаемого коллектора, содержащего основную часть запасов нефти.

Рисунок 4. Распределение проницаемости (по ГИС) по типам разрезов пластов ЮС11

Для пласта ЮС 1 была построена зональная схема развития выделенных типов разреза пласта. В основу выделения неравномерно слоистого типа разреза скважин брался критерий присутствия хотя бы одно прослоя коллектора равной толщины 4 м и более. Исходя из этого критерия можно предположить, что взаимодействие между пропластками коллектора этих двух типов идет практически одинаково как по латерали, так и по вертикали. Поэтому при построении зональной схемы монолитный тип и неравномерно слоистый объединили в один [3].

Большую часть площади ЮС 1 занимает третий тип разреза — частое переслаивание (больше коллектора). Первый тип (массивный тип разреза) с благоприятными фильтрационными характеристиками развит локальными зонами в меньшей степени. Распространения различных типов разреза пласта ЮС 1 , на территории месторождения имеют место обширные по площади зоны распространения коллекторов третьего и четвертого типа частое переслаивание (больше коллектора) с низкими фильтрационными свойствами, основная доля запасов приходится на коллектора с проницаемостью не превышающей 10×10-3 мкм2. Залежи с первым и вторым типом коллекторов в настоящее время уже разбурены на 70-100%. На долю продуктивного горизонта ЮС 1 приходится 15,3% геологических и 11,5% начальных извлекаемых запасов категорий АВ 1 В 2 и 13,6% и 9,9%, соответственно, в категории АВ 1 месторождения [5]. Характеристика выработки запасов с учетом типизации коллектора по залежам объекта разработки ЮС 1 представлена в Таблице 2.

Таблица 2

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫРАБОТКИ ЗАПАСОВ ОБЪЕКТА ЮС 1

|

Залежь |

Qi ^ § |

fc< |

& к S ^ |

S qoX ►S'0 |

s о Ж -. О Vo О |

§ |

Показатели выработки запасов |

|||

|

g^o\ ^ |

н о S ^ |

Qrv$ >о^^ s S ° о |

5^ . §^ |

|||||||

|

1 |

4,3 |

0,285 |

2 |

0,2 |

33,3 |

22,9 |

2,8 |

2,6 |

2,6 |

0,008 |

|

2 |

1,7 |

0,285 |

2 |

1,8 |

32,3 |

281 |

63 |

1,6 |

4 |

0,179 |

|

4+5+20 |

36,6 |

0,285 |

1, 3 |

59,8 |

77 |

106,1 |

97,4 |

3,8 |

59 |

0,277 |

|

9 |

13,4 |

0,285 |

3 |

14,3 |

86,4 |

102,2 |

63,8 |

2,4 |

6,3 |

0,182 |

|

10 |

4,6 |

0,285 |

1, 3 |

4,1 |

96,2 |

113,3 |

53 |

0,7 |

1,6 |

0,151 |

|

12 |

3,7 |

0,285 |

1, 2 |

2,1 |

— |

0 |

34 |

— |

— |

0,097 |

|

17 |

13,1 |

0,285 |

1, 3 |

17,1 |

75,6 |

117,9 |

78 |

0,9 |

3,9 |

0,222 |

|

прочие |

22,8 |

0,285 |

2 |

0,6 |

61,4 |

21 |

1,5 |

0,2 |

0,2 |

0,004 |

|

В целом |

100 |

0,285 |

100 |

79,8 |

111,4 |

59,5 |

2 |

4,8 |

0,17 |

|

Максимальная доля извлекаемых запасов приурочена к залежам 4+5+20, которые характеризуются максимальными значениями пористости и проницаемости, относятся к коллекторам первого и третьего типа. Отбор от НИЗ составляет 97,4%, обводненность 77%, текущий КИН 0,277 при утвержденном 0,285 [2].

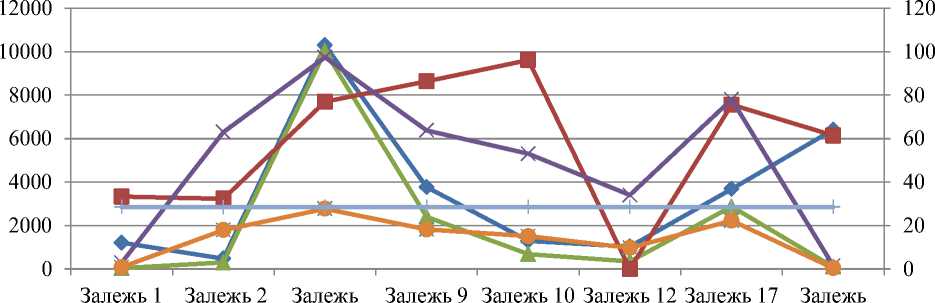

Динамика показателей выработки запасов в целом по объекту с распределением значений по залежам представлена на Рисунке 5. Зависимость отбора НИЗ от обводненности и текущие показатели свидетельствуют о том, что темпы обводнения на объекте опережают выработку запасов. Это связано как с тем, что на дату анализа не все запасы объекта вовлечены в разработку, так и с особенностями разработки залежи 9, первой введенной в разработку и залежи 10.

4+5+20 прочие

—♦—Извлекаемые запасы, тыс.т.

—*—Накопленная добыча нефти, тыс. т.

—■— Обводнен-ность, %

Отбор от НИЗ, %

КИНтек, %

—•- КИНтек, %

КИНутв., %

Рисунок 5. Показатели выработки запасов по залежам объекта ЮС 1

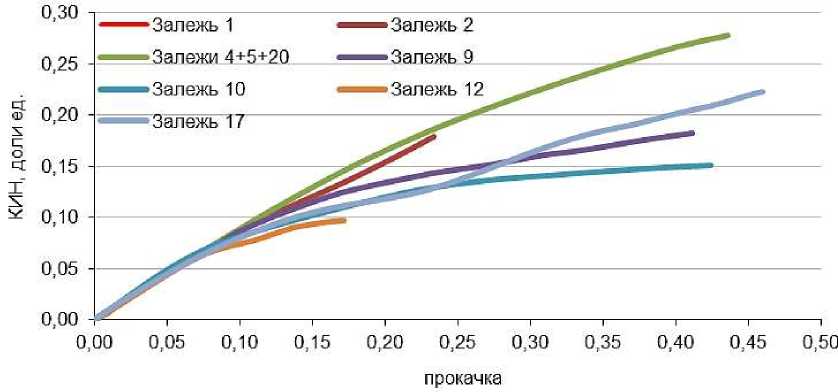

Зависимость КИН от прокачки приведенная по залежам (Рисунок 6), показала, что самыми неблагоприятными характеристиками вытеснения обладают залежи 10 и 12. Эти залежи представлены, в основном, двумя типами разрезов: тип 3, для которого характерно частое переслаивание, с доминированием пород коллекторов в разрезе, и тип 2, характеризующийся частым переслаиванием, с доминированием пород неколлекторов в разрезе.

Рисунок 6. Сопоставление характеристик вытеснения по основным залежам объекта ЮС1

Самыми благоприятными характеристиками вытеснения обладает группа залежей залежи 4+5+20. Залежи характеризуются преобладанием 1 типа коллекторов (монолита и неравномерно слоистого). На данном этапе разработки объекта ЮС 1 необходимо предусмотреть выполнение мероприятий, адаптированных к геолого-физическим условиям залежей объекта для обеспечения выравнивания темпов выработки запасов, снижения темпов роста обводненности продуктивных пластов и рентабельность добычи нефти на более длительный период.

Список литературы Особенности формирования верхнеюрских отложений на примере объекта ЮС1

- Александров Д. В., Пешкова И. А., Венгалов В. М. Комплексный подход у изучению унаследованного формирования средневерхнеюрских отложений на примере объектов ЮС2, ЮС1Тевлинско-Русскинского лицензионного участка // Управление недрами как кросс-функциональный процесс: Материалы научно-практической конференции. М., 2021. С. 77.

- Дополнение к проекту разработки Тевлинско-Русскинского месторождения. Тюмень, 2014.

- Методические рекомендации по оценке качества геологических и фильтрационных моделей. М., 2006.

- Методические рекомендации по проектированию разработки нефтяных и газонефтяных месторождений. М., 2007.

- Сметанин А. Б. Уточнение геологической модели, пересчет запасов и ТЭО КИН Тевлинско-Русскинского месторождения. Тюмень, 2008.