Особенности функциональных парадигм парных имен жителей Белорусского Поозерья

Автор: Лисова Инна Александровна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Языкознание

Статья в выпуске: 2 т.13, 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются особенности функционирования парных имен жителей Белорусского Поозерья, определяются состав их неофициальных форм и факторы, влияющие на актуализацию модификатов парных имен из неофициального антропонимного спектра.

Неофициальный антропоним, неофициальный антропонимный спектр, парное имя, форма имени, функциональная парадигма, модификат, конвергент

Короткий адрес: https://sciup.org/147219028

IDR: 147219028 | УДК: 811.161.1''373.23(476.5)

Текст научной статьи Особенности функциональных парадигм парных имен жителей Белорусского Поозерья

Термин парные имена многозначен: в грамматике так сокращенно называют парные имена существительные ( сани , лыжи и т. п.); в интернет-коммуникации под парными именами часто понимают неразлучных героев кино и литературы ( Сид и Ненси , Бонни и Клайд , Тимон и Пумба ); в ономастике парные имена представляют собой этимологически родственные мужские и женские антропонимы, например, Виктор и Виктория [Суперанская, Суслова, 1991; Куватов, Мусаутова, 2006; Ярмухаметова, 2012]. Парные имена в ономастических исследованиях рассматриваются в официальной форме, их функционирование в неофициальной среде до сих пор в научной литературе не освещалось. Поэтому изучение функциональной парадигмы парных имен актуально. С целью выявления особенностей функциональных парадигм парных имен жителей Белорусского Поозерья было проведено анкетирование 1 144 человек. По его результатам методом сплошной выборки были зафиксированы 9 парных имен, представленных 695 и 517 формами женских и мужских антропонимов соответственно. Методы исследования: дескриптивный, структурно-семантический, корреляционный и элементы фреквентативного анализа.

Формирование совокупности неофициальных форм парных имен происходит под влиянием гендерного фактора. Проблемы, осложняющие определение гендерных особенностей коммуникации, выявляет Е. В. Смирнова, отмечая, что на результаты исследования могут повлиять объем материала, нарушение тендерной целостности, влияние неполовых факторов [2005. С. 131]. Наиболее объективным, с учетом этих проблем, является исследование этимологически родственных антропонимных единиц.

Для парных имен зоны неофициального антропонимного спектра могут быть общими и различными, что определяется влиянием гендерного фактора и общими закономерностями женского и мужского именника региона. В мужском неофициальном имен-нике Белорусского Поозерья преобладают гипокористические формы, не имеющие эмоционально-экспрессивной окрашенности, что объясняется сдержанностью, информативной насыщенностью речи мужчин. В женском антропонимиконе ведущими являются формы с финалью - ка первой и второй степени оценки (термины В. В. Виноградова). Ка -формы первой степени оценки можно разделить на две группы: 1) двухсложные, образованные от усеченной основы, часто воспринимающиеся негативно

ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 2: Филология © И. А. Лисова, 2014

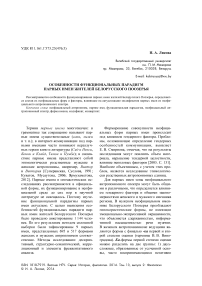

Неофициальные формы парных имен на территории Белорусского Поозерья

|

Официальное имя |

Неофициальные формы |

|

Александр |

Алекс (1), Алесь (1), Алехандро (1), Ксандр (1), Лександр (2), Ляксандр (1), Сандро (1), Санёк (34), Санечка (2), Санчес (2), Саныч (2), Сань (1), Санька (5), Саня (66), Саш (2), Саша (173), Сашенька (8), Сашечка (1), Сашик (4), Сашка (23), Сашок (1), Сашуля (3), Сашуня (1), Шура (5), Шурик (11), Шурик-Жмурик |

|

Александра |

Алекс (2), Санёк (1), Санечка (1), Санчоус (1), Санька (2), Саньча (1), Саня (6), Саса (1), Саша (29), Сашенька (9), Сашка (6), Сашок (1), Сашуля (2), Сашунька (2), Сяся (1), Шура (7), Шурка (1), Шурочка (3) |

|

Валентин |

Валёк (2), Валик (1) |

|

Валентина |

Валёк (1), Валенок (1), Валентинка (2), Валенька (1), Валец (1), Валечка (8), Валик (2), Валька (12), Валькирия (1), Вальчик (1), Валюка (1), Валюха (11), Валюш (1), Валюша (18), Валюшка (8), Валя (75), Водрик (1), Ляля (1), Тинка (2) |

|

Валерий |

Валера (29), Валердос (1), Валерик (2), Валерка (7) |

|

Валерия |

Валера (2), Валерка (1), Лава (1), Лера (24), Лерка (8), Лерочка (6), Ле-руся (1), Лерчик (3), Лерчик-Перчик (2), Холерка (1) |

|

Виктор |

Витёк (21), Витенька (2), Витечка (1), Витька (4), Витюха (1), Витюша (2), Витюшка (3), Витя (40) |

|

Виктория |

Вик (3), Вика (67), Викочка (1), Виктор (1), Виктусёк (1), Викулечка (1), Викуль (1), Викулька (1), Викуля (15), Викуня (2), Викусик (1), Ви-куська (2), Викуся (8), Викуха (4), Викуша (8), Витаха (1), Виташка (1), Витёк (2), Витя (2), Вичка (2) |

|

Виталий |

Виталечка (1), Виталик (25), Виталичек (2), Виталь (4), Виталька (1), Витальчик (1), Виталюсь (1), Виталя (9), Витася (2) |

|

Виталия (Вита) |

Вита (4), Виталя (2), Витуха (3), Витуся (1) |

|

Евгений |

Аугеша (1), Гений (1), Евген (7), Евгеник (1), Евгенька (1), Евгеша (1), Жека (8), Женёк (8), Женечка (9), Женик (1), Женич (3), Жень (3), Женька (24), Женьчик (4), Жень-шень (1), Женюра (3), Женя (79), Кеша (1), Шени (1), Шиня (1) |

|

Евгения |

Генька (1), Евгеша (1), Женёк (1), Женечка (1), Женик (1), Женька (6), Женя (6), Ня (1) |

|

Леонид |

Лёнечка (1), Лёня (3) |

|

Леонида |

Леда (1), Ледочка (1), Лёнечка (6), Лёня (5), Леонидочка (1) |

|

Эдуард |

Эд (1), Эдвард (1), Эдик (7) |

|

Эдуарда |

Эда (5), Эдочка (2), Эдка (2) |

|

Ян |

Янка (1), Яночка (3), Янусик (1), Янчик (3) |

|

Яна (Янина) |

Ян (2), Яна (25), Янина (1), Янка (10), Янок (3), Яночка (11), Янулечка (1), Януля (3), Януська (1), Януся (5), Янчик (4), Яня (1), Яся (1) |

В скобках указано количество употреблений.

( Манька , Танька ); 2) образованные от полной основы ( Иринка , Маринка ), обладающие положительными коннотациями (Да-шулька, Иришка ). Специфика номинативной традиции исследуемого региона проявляется в активном использовании деминутивных форм женских и мужских имен на - очк- /

-ечк-(а) (Илоночка, Викочка, Киречка), 42,1 % из которых отсутствуют в «Словаре народных форм русских имен» А. В. Супе-ранской [2010]. В. В. Звягинцева, изучая неофициальные формы личных имен в произведениях русских авторов ХХ-ХХ1 вв., называет ведущими эмоционально-оценоч- ные суффиксы -очек- / -очк-а (-ечк-а), -еньк-а (-оньк-а), подчеркивая их взаимозаменяемость [2009]. В неофициальном имен-нике жителей Белорусского Поозерья деми-нутивы на -очк- / -ечк-(а) уступают по распространенности ка-формам, а формы на -еньк- / -оньк-(а) используются редко, в речи старшего поколения. А. Вежбицкая характеризует семантику форм с финалью -очка как «я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства вроде тех, которые испытывают, говоря с маленькими детьми» [1996. С. 119]. Высокая активность использования данных форм в условиях билингвизма жителей Белорусского Поозерья может быть объяснена не только преобладающими отношениями между коммуникантами в регионе. Л. А. Вакулич при анализе словообразовательных соответствий слов с субъективной оценкой в переводе с русского на белорусский язык отмечает непродуктивность формантов -ушк- / -юшк-а, а также -еньк-а в белорусском языке. Это влияет на передачу русских слов с данными формантами при помощи заменяющего их -ачк- / -ечк-а (головушка - галовачка, душенька - душачка) [2007. С. 77-78]. В условиях языковой интерференции данный факт может являться основанием для актуализации форм с финалями -очка / -ечка из неофициального антропонимного спектра.

Специфика функциональных парадигм парных имен жителей Белорусского Поозерья отражена в таблице.

Как видим, женские варианты парных антропонимов жителей Белорусского Поозерья имеют более широкую парадигму, чем мужские (5 женских вариантов обладают более широкой парадигмой, чем мужские, 3 мужских варианта модифицируются активнее, чем женские, 1 пара имеет одинаковое количество форм). Общее же количество форм женских вариантов преобладает над общим количеством мужских (695 и 517 форм соответственно). Подобное соотношение объясняется более активным функционированием мужских парных имен, ввиду бытующего среди жителей региона мнения о том, что у женщин, названных одним из данных имен, будет тяжелый мужской характер. Следующую характеристику носителя имени находим в публицистике: «Александра - яркая и незаурядная личность с сильным, даже властным характером. У нее много мужских качеств...» [Ле- щинская, 2007. С. 185]. А. В. Суслова и А. В. Суперанская также указывают на неравноправное функционирование отдельных парных имен. Так, одни парные имена в прошлом были в ходу только у женщин (имя Марина активно, Марин почти не встречается) или только у мужчин (имя Кирилл знакомо, Кирилла почти не известно современному человеку), другие - и у женщин, и у мужчин (Александр - Александра, Евгений - Евгения) [1991. С. 15].

В парадигме мужских парных имен 64,1 % модификатов от их общего количества не зафиксированы в списке форм их женских аналогов. Женские варианты не имеют совпадений с мужскими в 70,3 % форм. Таким образом, общая зона неофициального антропонимного спектра парных имен составляет около 1/3 всех используемых форм. Гендерная дифференциация не проявляется в вершинах функциональных парадигм (самых популярных модификатах) имен Яна и Ян (Яночка), Леонид и Леонида (Лёня), Евгений и Евгения (Женя, Женька). Парные имена различаются активно функционирующими формами (Александр: Саша , Саня, Александра: Саша, Шура; Валентин: Валёк, Валентина: Валя, Валюша; Валерий: Валера, Валерия: Лера, Виктор: Витя, Витёк, Виктория: Вика, Викуля, Виталий: Виталик, Виталия: Вита, Эдуард: Эдик, Эдуарда: Эда, последняя пара не имеет общих форм). Дивергентная зона модификации парных имен отражает статусноповеденческие особенности женщин и мужчин. В функциональной парадигме женских вариантов парных имен фиксируются ле-петные формы имен, использующиеся при номинации женщин младшими братьями, сестрами или их детьми (Сяся, Ня). Квазипатронимы (формы личных имен, образованные по модели отчества) в функциональной парадигме мужских вариантов парных имен отражают притязание подростков на взрослость и доминирование как признаки маскулинности (Саныч, Женич). Парадигма мужских вариантов парных антропонимов расширяется за счет этнически маркированных межъязыковых конверген-тов (Алесь, Аугеша). Рифмованные формы имен (Лерчик-Перчик, Шурик-Жмурик) свойственны женским и мужским парным именам, они функционируют в молодежных группах; гендерный фактор на появление данных антропонимов влияния не оказыва- ет; скорее, их употребление мотивировано фонетическим обликом имени или его формы.

В результате социальной феминизации в парадигме женских антропонимов жителей Белорусского Поозерья фиксируются моди-фикаты, принадлежащие, по данным словарей неофициальных форм личных имен, только мужскому именнику или более характерные для него ( Лёня от Елена , Витя , Витёк от Виктория , Сенька от Ксения ). Такие модификаты транслируют черты маскулинности характера именуемых и расширяют общую для парных имен зону неофициального антропонимного спектра. З. М. Куватов и Е. А. Мусаутова отмечают, что язык не только антропоцентричен, но и андроцентричен [2006. С. 1]. Возможно, поэтому происходит внутриязыковая конвергенция функциональной парадигмы парных имен и апеллятивной лексики, которая также проявляется в гендерной диспозиции. Подобные конвергенты преобладают в женском именнике и все соотносятся с апелля-тивами мужского рода ( Валенок от Валентина , Санчоус от Александра ). В речи мужчин указанные формы используются с оттенком иронии.

Таким образом, на функционирование парных имен в неофициальной коммуникации влияют общие закономерности неофициального антропонимикона исследуемого региона, степень распространенности имени, полоролевые приоритеты, современное стремление женщин к гендерному равенству. В неофициальной коммуникации жителей Белорусского Поозерья используются формы с признаками белорусского языка, квазипатронимы в парадигме мужских вариантов, а также лепетные формы и внутриязыковые конвергенты в парадигме женских вариантов парных имен.

Список литературы Особенности функциональных парадигм парных имен жителей Белорусского Поозерья

- Вакулич Л. А. Способы передачи модификационного значения субъективной оценки при переводе с русского языка на белорусский // Веснiк БДУ. Сер. 4. 2007. № 1. С. 75-80.

- Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание: Моногр. М., 1996.

- Звягинцева В. В. Антропонимические средства адресации в семейном дискурсе // Теория языка и межкультурная коммуникация: Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. Т. Ю. Сазоновой. Курск, 2009. № 2 (6). URL: http:// tl-ic.kursksu.ru/pdf/006-08.pdf (дата обращения 22.10.2013).

- Куватов З. М., Мусаутова Е. А. Восточнославянские мужские и женские имена: возможно ли тождество? // Ярославский педагогический вестник имени К. Д. Ушинского. Новые исследования. 2006. № С. 1-4.

- Лещинская В. В. Что скрыто в имени твоем? М., 2007.

- Смирнова Е. В. Гендерные и социокультурные особенности ком муникации // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Серия «Лингвистика и межкультурная коммуникация». 2005. № 2. С. 131-138.

- Суперанская А. В., Суслова А. В. О русских именах. Л.: Лениздат, 1991.

- Ярмухаметова А. Р. Этапы становления русского и французского именников: сопоставительный анализ // Вестн. Челяб. гос. ун-та. Филология. Искусствоведение. 2012. Вып. 66, № 17 (271). С. 146-148.