Особенности функционирования региональных механизмов сценарного управления высшими учебными заведениями Москвы как мегаполиса

Автор: Диброва Ж.Н.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Современные науки и образование

Статья в выпуске: 1-1 (14), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье проанализированы функционирования региональных механизмов сценарного управления высшими учебными заведениями Москвы как мегаполиса. Изучены экономические, социальные и гуманитарные результаты деятельности московских вузов с точки зрения воздействия на экономику и человеческий капитал мегаполиса. Проанализирована структура и содержание регионального экономического механизма сценарного управления вузами Москвы.

Прогноз, прогнозирование, сценарное моделирование, научно-исследовательская, образовательная и инновационная деятельность, вуз, человеческий капитал, мегаполис

Короткий адрес: https://sciup.org/140110627

IDR: 140110627

Текст научной статьи Особенности функционирования региональных механизмов сценарного управления высшими учебными заведениями Москвы как мегаполиса

В соответствии со своим влиянием и статусом Москва как мегаполис позиционируется сегодня как мировой развитый город применительно к глобальному политическому, экономическому и культурному пространству. В тоже время позиции Москвы как мегаполиса в долгосрочной перспективе следует кардинально усилить по таким параметрам, как качество среды, качество жизни в мегаполисе, что важно для улучшения человеческого капитала Москвы[1].

В период с 2000 по 2008 годы экономика Москвы как мегаполиса развивалась высокими темпами, которые превышали темпы роста национальной экономики РФ в целом. Например, ВРП за указанный период вырос почти в 2 раза, а среднегодовой рост данного показателя составил почти 110,0%15. В свою очередь, уровень промышленного производства вырос в 1,95 раза, а уровень инвестиций в капитал предприятий мегаполиса – в 1,85 раза, наконец, товарооборот увеличился в 1,63 раза, что способствовало устойчивому развитию человеческого капитала Москвы. Также в рассматриваемый период базой для развития Москвы как мегаполиса был стабильный рост показателей и высокий уровень концентрации поступлений ресурсов от ведения внешнеэкономической деятельности, от использования преимуществ положения Москвы как ведущего центра экономической активности в России. Здесь существенному улучшению человеческого капитала Москвы как мегаполиса помогала благоприятная ситуация в демографической сфере и привлечение квалифицированных человеческих ресурсов из других регионов России и неквалифицированных мигрантов из стран СНГ[2].

Экономический кризис на рубеже 2009-2010 годов негативно повлиял на экономику Москвы как мегаполиса. Так в 2009 году показатель ВРП снизился более чем на 12%, а в период 2010-2011 годов ключевые макроэкономические показатели экономики Москвы росли значительно медленнее российских. В качестве примера можно привести такую ситуацию, когда в 2010 году рост ВРП к 2009 году был всего лишь 1,4%, в то время как по РФ в целом данный показатель составлял 4,3%, а в 2011 году – 3,0% по отношению к 4,3% по РФ в целом16.

Тем не менее, темпы роста товарооборота в период 2011-2013 годов вышли на уровень, который был до кризиса при сохраняющемся недостаточном уровне инвестиционной активности экономических субъектов Москвы как мегаполиса. После понижения в период 2009-2010 годов с точки зрения реального выражения данного показателя, прирост количества инвестиций в 2013 году был около 6,5%, что значительно уступает среднегодовым темпам развития ресурсной базы Москвы как мегаполиса в 2000-2008 годах. Фактически, за период 2008-2013 годов Москва как мегаполис перестала демонстрировать свою роль лидера России в темпах устойчивого экономического роста, что, в том числе, сказалось и на процессах развития человеческого капитала мегаполиса[3].

Население Москвы как мегаполиса становится достаточно неоднородным. Разные группы жителей, которые формируют человеческий капитал Москвы, сегодня значительно различаются по своим доходами, стилю жизни, а также предъявляют различные требования к проектированию и функционированию экономической и социальной среды мегаполиса, различно стараются проявить себя применительно к общественной жизни. С точки зрения стратегической перспективы все более важным становится создание широкого спектра условий для развития человеческого капитала Москвы как мегаполиса с позиций обеспечения бесконфликтного проживания, взаимоподдержки, интеграции, повышения культурного и квалификационного ценза для населения города[4].

Ожидается, что численность жителей Москвы как мегаполиса возрастет с 11,7 миллионов человек в 2013 году до 12,3 миллионов человек в период до 2025 года, почти на 0,6 миллионов человек. Также по прогнозам возможен рост населения Москвы как мегаполиса в период до 2025 года на 0,9 миллиона человек, в основном посредством мигрантов. В случае же прекращения притока мигрантов возможна ситуация, когда население Москвы в период до 2025 года сократится более чем на 0,5 миллиона человек. В период 2011-2013 годов уровень рождаемости в Москве как мегаполисе был достаточным с точки зрения обеспечения естественного нулевого прироста. Данному факту способствовало и заметный рост уровня рождаемости в указанный период и сложившаяся благоприятная структура населения города при одновременном сравнительно низком уровне смертности. Тем не менее в период до 2025 года ожидается существенное ухудшение половой и возрастной структуры жителей Москвы как мегаполиса (снижение удельного веса женщин, имеющих активный репродуктивный возраст, а также рост удельного веса пожилого населения города), что приведет к сокращению уровня рождаемости. Отсюда, для снижения последствий естественной убыли жителей в Москве как мегаполисе потребуются определенные значительные дополнительные меры по оказанию помощи семьям с точки зрения ориентации данных семей на осуществления поддержки вторых, третьих и последующих рождений. Важно при этом ориентироваться на расширение условий, которые благоприятствуют рождению, воспитанию детей, а также на формирование потребностей в большем количестве детей. Численность жителей Москвы как мегаполиса в возрасте от 20 до 35 лет в период до 2025 года может сократиться более чем на треть, в том числе и в вариантах, которые допускают прирост населения города на базе притоков мигрантов из других стран. Значительно увеличится население с возрастом старше 65 лет. Эффект, которые оказывается миграцией, будет при этом смягчать тенденцию старения жителей Москвы, но данный эффект не поменяет существенным образом структуру половой и возрастной пирамиды мегаполиса. В период до 2025 года удельный вес жителей с пенсионным возрастом в Москве подойдет к 35%, что значительно сократит возможности развития человеческого капитала города. Еще в больших темпах вырастут доли и количество лиц, имеющих возраст 75 лет, а также старше –до 8,0% в соответствии со стандартизированными прогнозами. Отсюда, убыль населения с трудоспособным возрастом неизбежна. Существуют прогнозы, которые с учетом темпов миграции, показывают, что число жителей, имеющих трудоспособный возраст, сократится на 550 тысяч человек (более чем на 7,0%). Происходящие изменения в уровне рождаемости никак не повлияют на рассматриваемую группу жителей Москвы как мегаполиса: все, кто работают в период с 2014 года до 2025 года, уже родились. При прекращении притока мигрантов возможное снижение уровня трудоспособных жителей Москвы составит более 1,3 миллиона человек или почти 20% от достигнутого современного уровня. Подобных изменений применительно к возрастной структуре жителей Москвы как мегаполиса никогда не было. В сравнении: за межпереписной период 2003-2010 годов численность жителей города Москвы, имеющих трудоспособный возраст, повысилась на 1 миллион человек). Для обеспечения поддержки численности жителей, имеющих трудоспособный возраст на уровне, требуемом для устойчивого развития и эффективного функционирования человеческого капитала Москвы как мегаполиса, городу нужно принимать каждый год почти 100 тысяч мигрантов, имеющих требуемую для города компетентность и квалификацию. Следует, правда, отметить, что данный «механический прирост» может оказаться опасным и ненужным в случае изменения приоритетов экономического, социального, пространственного развития городского хозяйства Москвы. Кроме этого, отметим, что миграционный приток жителей в Москву продолжается, правда в существенно меньших объемах в сравнении с период 1998-2013 годов. Данный поток существенно колеблется под влиянием ряда внешних и внутренних социально-экономических факторов, оказывающих влияние на формирование и развитие человеческого капитала Москвы как мегаполиса. Определенное влияние, например, оказывает политика Администрации Москвы по отношению к выводу части промышленных производств за городскую черту[5,6].

Так как Москва как мегаполис выступает «главным потребителем» и заказчиком миграционных ресурсов, пребывающих в город из регионов России и стран СНГ, то на складывающуюся миграционную ситуацию значительно влияют экономические и политические процессы извне. Например, в России, а также в большем числе стран СНГ (кроме Азербайджана и Средней Азии) сегодня доминируют депопуляционные процессы. Также следует отметить, что миграционный потенциал стран Балтии и СНГ, прочих регионов России для Москвы как мегаполиса, который принял более 2,6 миллионов мигрантов за период 1998-2013 годов, значительно сократился, при этом качество миграционного потенциал имеет устойчивую тенденцию к понижению, что отрицательно сказывается на развитии человеческого капитала города.

Можно предположить, что положительное сальдо миграционных процессов (в случае неизменных условий социального и экономического развития Москвы как мегаполиса) образует ежегодный прирост мигрантов около 60 тысяч человек за счет притока населения в город из республик Центральной Азии. В рамках указанной гипотезы население Москвы как мегаполиса возрастет посредством миграции в период до 2025 года на 800 тысяч человек с одновременных ухудшением качества человеческого капитала мегаполиса. В этих условиях большое значение приобретают вузы Москвы как база для улучшения квалификационных и компетентностных характеристик мигрантов, пребывающих в мегаполис.

Следует отметить, что показатель индекса, характеризующего развитие человеческого капитала Москвы как мегаполиса превышает, среднероссийский уровень более чем на 15%. Достаточно высокий уровень всех ступеней образования жителей Москвы следует считать потенциалом для развития в мегаполисе экономики знаний. Сегодня более 50% жителей Москвы – это люди, имеющие высшее и послевузовское образование (в сравнении: по России в среднем указанная группа менее 30 %). В тоже время следует отметить, что в Москве как мегаполисе планомерно нарастает существенное несоответствие между ожиданиями работников по отношению зарплаты и качеством созданных рабочих мест, в том числе и с все более растущим спросом в отношении малоквалифицированного труда применительно к «поддерживающим» сервисам традиционной экономики города. Все это может также отрицательно сказаться на перспективах развития человеческого капитала Москвы как мегаполиса.

Наконец, отметим, что плотность кадров, занимающихся НИОКР и инновационной деятельностью в Москве как мегаполисе значительна даже в сравнении с ведущими мировыми аналогами (почти 40 % от количества в РФ), правда эффективность использования данных кадров ниже, нежели чем у мировых городах-лидерах и у прочих российских городов.

Все вышесказанное позволяет нам зафиксировать особенности экономической, гуманитарной и социальной составляющих человеческого капитала Москвы как мегаполиса (рис. 1).

Особенности составляющих человеческого капитала г. Москвы

Экономическая

Крупнейший мегаполис мира по количеству Высокая концентрация разнопрофильной высококвалифицированн Эффективная миграционная и Наличие программ

Социальная

Большой приток мигрантов из ближнего Формирование среды

Обеспечение условий для работы талантливых специалистов

—I

Гуманитарная

Разнообразие образовательных, культурных и Механизмы

Условия для полной реализации усилий и компетенций каждого жителя мегаполиса

регулирующих демографический и профессиональный состав населения

Рис. 1. - Особенности экономической, гуманитарной и социальной составляющих человеческого капитала Москвы как мегаполиса

Перейдем далее к раскрытию экономических, социальных и гуманитарных результатов деятельности высших учебных заведений (вузов) Москвы с точки зрения отображения их влияния на развитие экономики и человеческого капитала мегаполиса.

По охвату услугами высшего профессионального образования город Москва является одним из ведущих лидеров в мире. Около 1,35 миллиона студентов (данный показатель составляет больше 11 % от современного населения Москвы, а также почти 20 % от суммарного числа всех работающих в Москве как мегаполисе) получают образование в 119 образовательных государственных организациях системы высшего образования города, включая и 10 вузов, которые учре ждены

Правительством Москвы, а также в 179 частных организациях системы высшего образования Москвы17. В Москве обучаются почти 350 тысяч человек из прочих регионов России, включая и почти 45 % из данных обучающихся – из городов Московской области. Следует также отметить, что 48 % студентов вузов Москвы проходят обучение в рамках очной формы. Также более 70 % выпускников организаций общеобразовательной сферы Москвы как мегаполиса поступают затем в образовательные государственные организации системы высшего образования города (при учете числа поступающих по факту освоения образовательных программ общего среднего образования - 92 %18).

Несмотря на тот факт, что в Москве есть государственные образовательные организации высшего образования, которые получили мировую известность и имеют высокие показатели и параметры качества подготовки квалифицированных и компетентных студентов, в мегаполисе сегодня ощущается переизбыток подготовленных специалистов, которые получили высшее образование и не обладают при этом достаточно высокой требуемой для городского хозяйства квалификацией, что позволило бы им успешно трудоустройства в соответствии с полученной специальностью (особенно это характерно для таких специальностей, как «экономист», «юрист», «менеджер» и для ряда технологических специальностей). Кроме этого, большая часть московских экономических организаций подтверждают существующий дефицит квалифицированных инженеров, более 20 % -дефицит квалифицированных юристов и экономистов.

Также о современных проблемах с качеством предоставляемых услуг высшего образования применительно к Москве как мегаполису свидетельствуют средние низкие показатели участия большинства студентов и педагогических работников в инновационной и научной деятельности вузов.

В тоже время следует отметить, что если применительно к началу программного периода была констатация практически полного отсутствия в портфеле большего числа образовательных государственных организаций системы высшего образования Москвы значительных по масштабах серьезных по получаемым результатам разработок и исследований в соответствии с заказами и с интересами Правительства Москвы, то в 20112013 годах более 65 столичных вузов участвовали в городских программах, сформированных и реализуемых в соответствии с заказом Департамента образования Москвы19.

Как результат, например, в 2013 году средства из федерального бюджета применительно к территории Москвы в области высшего образования, науки (почти 4,5 миллиарда рублей) были направлены на строительство новых объектов профессионального высшего образования, обеспечивающих разработку новых качественных образовательных услуг и конкурентоспособных инновационных разработок (Московский Государственный Университет имени Ломоносова М. В., Московский авиационный институт имени Орджоникидзе С., научно-исследовательский цент «Курчатовский институт», выставочный комплекс, который расположен в Москве на территории Гоголевского бульвара).

Еще одним важным экономическим, социальным и гуманитарным результатом деятельности московских вузов с точки зрения воздействия на экономику и человеческий капитал города является регулирование качества кадрового потенциала вузов мегаполиса. Кадровый потенциал вузов Москвы обуславливает ведущие позиции данных вузов на рынке услуг высшего образования России. Однако неконкурентоспособный уровень зарплаты и отсутствие источников устойчивого ресурсного обеспечения исследований в вузах привели к существенному ослаблению кадрового потенциала московских вузов. В соответствии с данными социологических исследований, на постоянной основе работают в научных подразделениях и исследовательских институтах образовательных организаций сферы высшего образования города Москвы всего 10% от общего числа педагогических работников московских вузов. Работы в соответствии с индивидуальными или коллективными грантами научных фондов осуществляют не более 10 % от общего числа педагогических работников московских вузов. Ведущие представители профессорско-преподавательского состава многих вузов Москвы старше 65 лет.

Следует также отметить, что в профессиональных государственных образовательных организациях высшего образования Москвы сохраняется, при этом значительно в малой степени, чем применительно к началу периода реформы системы высшего образования мегаполиса, дефицит кадров, предоставляющих прикладные образовательные услуги (мастеров по производственному обучению и преподавателей в области прикладных дисциплин для обучающихся студентов), которые владеют перспективными технологиями, а также имеют опыт работы в современном производстве и в сфере услуг.

Как уже было отмечено выше в Москве действует 179 частных вузов, которые осуществляют научную и образовательную деятельность в соответствии с имеющими государственную аккредитацию образовательными программами по высшему образованию и по дополнительному профессиональному обучению. При этом в государственных образовательных учреждениях высшего образования Москвы учатся почти 55 % студентов. Следует также отметить, что большая часть частных и государственных образовательных учреждений высшего образования, а также учреждений профессионального дополнительного образования предлагает широкий комплекс платных образовательных услуг, связанных с реализацией различных образовательных программ в соответствии с гуманитарной и экономико-управленческой группами направлений, включая и по инфо-коммуникационным технологиям, не обладая при этом достаточной кадровой базой для осуществления качественной реализации подобных образовательных программ. Все это не способствует эффективному развитию человеческого капитала Москвы как мегаполиса.

При этом часто выпускники образовательных государственных учреждений высшего образования технологического и инженерного профиля испытывают значительные сложности со своим трудоустройством по специальностям, направлениям подготовки в субъектах городского хозяйства Москвы.

В тоже время сравнение с рядом ведущих мегаполисов мира показывает, что Москва обладает существенными резервами развития инфраструктуры локального рынка услуг высшего образования и может обеспечить его прозрачность и эффективность функционирования, требуемую для различных групп потребителей (для абитуриентов, для семей, для работодателей Москвы). Фактически, можно говорить, что посредством повышения эффективности функционирования региональных механизмов сценарного управления вузами Москвы можно добиться необходимых желательных показателей в области деятельности вузов мегаполиса и их влияния на экономику и качество человеческого капитала города.

Все вышесказанное в отношении экономических, социальных и гуманитарных результатом деятельности московских вузов с точки зрения воздействия на экономику и человеческий капитал города представлено в табл. 1.

Табл. 1. Экономические, социальные и гуманитарные результаты деятельности московских вузов с точки зрения воздействия на экономику и человеческий капитал города (на конец 2012 года)

2008 2009 2010 2011 2012 Число учреждений в системе профессионального высшего образования в Москве 276 264 268 256 248 включая государственные вузы 110 109 109 106 101 негосударственные вузы 166 155 159 150 147 Число студентов в учреждениях системы профессионального высшего образования в Москве, тысяч человек 1312,7 1281,1 1168,1 1028,4 941,0 включая: в государственных вузах всего, тысяч человек 893,2 882,0 807,0 749,5 707,8 на 10 тыс. человек жителей города 792 775 699 645 591 в негосударственных вузах 419,5 399,1 361,1 278,9 233,2 Поступило студентов в учреждения профессионального высшего образования Москвы, тысяч человек 259,5 233,6 212,0 174,1 195,9 "Экономика и социум" №1(14) 2015 2 36

|

включая: |

|||||

|

в государственные вузы |

179,2 |

180,0 |

156,0 |

140,2 |

154,3 |

|

в негосударственные вузы |

80,3 |

53,6 |

56,0 |

33,9 |

41,6 |

|

Подготовлено и выпущено специалистов учреждениями профессионального высшего образования, тысяч человек |

243,0 |

275,3 |

272,0 |

262,1 |

251,5 |

|

включая: |

|||||

|

из государственных вузов всего, тысяч человек |

168,0 |

172,2 |

168,0 |

164,4 |

157,9 |

|

на 10 тыс. человек жителей города |

150 |

152 |

147 |

142 |

132 |

|

из негосударственных вузов |

75,0 |

103,1 |

104,0 |

97,7 |

93,6 |

|

Вхождение вузов Москвы в число первых ста ведущих университетов мира согласно рейтингу конкурентоспособности университетов |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

|

Доля занятых инновационными разработками и исследованиями в вузах, % |

12 |

13 |

15 |

16 |

18 |

|

Доля специалистов в общем числе мигрантов, имеющих высокую квалификацию и компетентность, полученные в вузах Москвы |

8 |

13 |

15 |

20 |

25 |

В аспекте всего сказанного дадим характеристику региональным организационному и экономическому механизмам сценарного управления вузами Москвы. Что касается регионального организационного механизма сценарного управления вузами Москвы, то он по своей структуре соответствует ранее представленному во второй главе организационному механизму. Во многом это объясняется достаточной и проработанной нормативно-правовой базой функционирования системы высшего профессионального образования в России и в регионах. Министерство образования и науки РФ планомерно осуществляет реформу системы высшего профессионального образования в регионах, поэтому организационная составляющая в регулировании деятельности государственных и частных вузов в достаточной степени проработана.

В свою очередь региональный экономический механизм сценарного управления вузами Москвы значительно отличается от выявленного и описанного нами во второй главе типового экономического механизма. Во многом это связано с недостаточной экономической самостоятельностью вузов мегаполиса, их зависимостью от действий Министерства образования и науки РФ, других министерств и ведомств России. При этом Министерства и ведомства, а также сами вузы не имею квалифицированных специалистов в области разработки и реализации экономической политики в сфере высшего профессионального образования, особенности в части прогнозирования и моделирования будущей научной и образовательной деятельности вузов Москвы. Несомненно, на специфику функционирования регионального экономического механизма сценарного управления вузами Москвы влияет и текущая демографическая ситуаций в мегаполисе и в России в целом, которая, с одной стороны, сокращает спрос на образовательные услуги, с другой стороны, усугубляет ситуацию с формированием человеческого капитала мегаполиса в плане снижения качества подготовки студентов из-за старения и снижения квалификации профессорско-преподавательского состава вуза. Все это еще более негативно сказывается на снижении уровня экономической состоятельности и самостоятельности вузов Москвы. Разработать стратегию и сценарии развития вуза часто становится невыполнимой задачей.

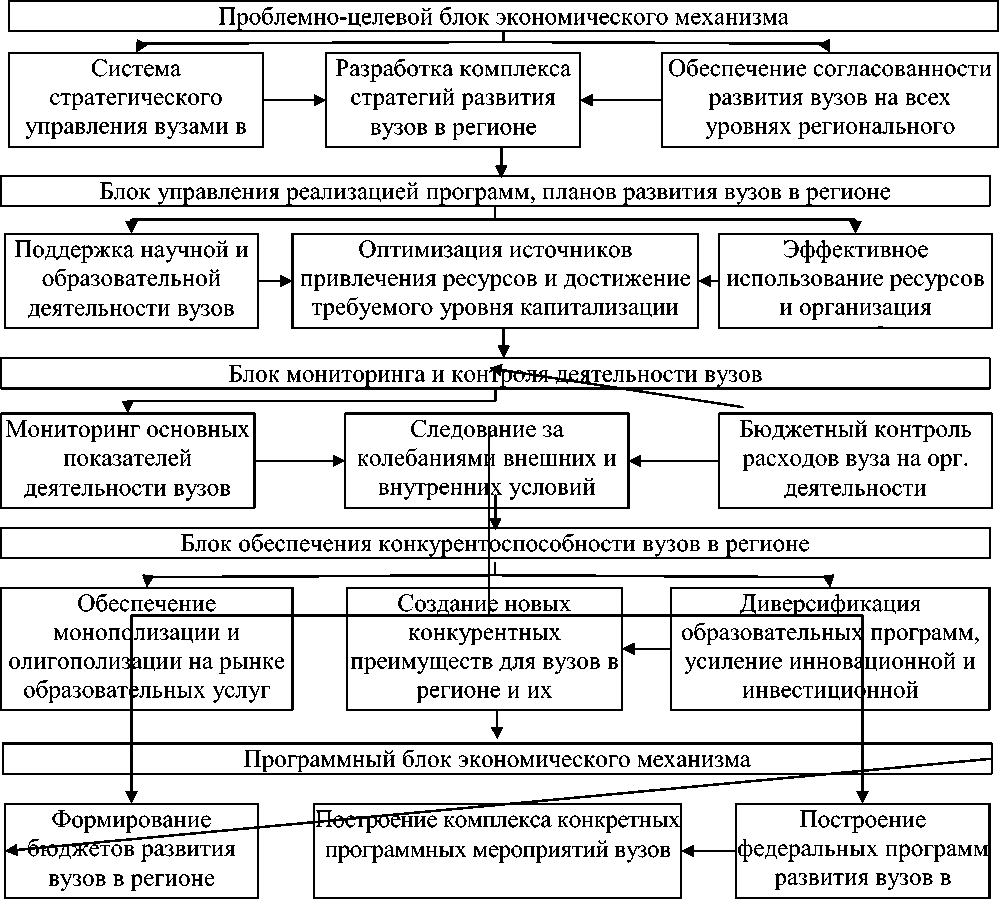

На рис. 2. представлена современная структура регионального экономического механизма сценарного управления вузами Москвы.

Рис.2 - Структура регионального экономического механизма сценарного управления вузами Москвы

Как видно из рис.2, в составе регионального экономического механизма сценарного управления вузами Москвы произошло замещение аналитического блока на блок мониторинга и контроля деятельности вузов, что затрудняет осуществление среднесрочного и долгосрочного планирования развития вузов в мегаполисе. Система организации научной и образовательной деятельности вузов Москвы становится недостаточно адаптивной и не приспособленной к колебаниям мировых и локальных рынков труда и образовательных услуг. Также базисным для регионального экономического механизма становится проблемно-целевой блок, который ориентирует систему стратегического управления вузами в мегаполисе на определение и решение уже возникших проблем с последующим запаздыванием распознавания угроз для вузов Москвы, обусловленных меняющейся рыночной экономикой и усложнением процессов государственного регулирования отраслевых социально-экономических систем.

Кроме этого, в силу отсутствия должного осуществления расчетноаналитических процедур и фактического не применения (частичного применения) форсайт-технологий при моделировании перспективной научной и образовательной деятельности вузов Москвы в аспекте составления прогнозов будущего городского хозяйства мегаполиса происходит трансформация сценарного блока регионального экономического механизма в программный блок, что ограничивает альтернативные возможности в трансформации процессов развития вузов Москвы с учетом происходящих изменений во внешней и внутренней экономической, социальной и гуманитарной средах мегаполиса. Значительно ограничивается число возможных альтернативных сценариев, при этом сами сценарии захватывают достаточно узкий сегмент возможностей совершенствования научной и образовательной деятельности вузов Москвы с учетом потребностей локальных рынка труда и образовательных услуг мегаполиса.

В результате подобных трансформаций регионального экономического механизма сценарного управления вузами в Москве процесс организации и управления научной и образовательной деятельностью вузов в мегаполисе становится разбалансированным, не поддающимся однозначной оценке с точки зрения решения текущих и возможных перспективных проблем функционирования экономических субъектов городского хозяйства. А разбалансированность процессов организации и управления научной и образовательной деятельностью вузов в Москве приводит к тому, что узкодоминирующими стратегиями развития вузов мегаполиса становятся стратегии:

-стратегия развития реализуемых направлений специализации подготовки, когда происходит увеличение числа направлений специализации обучающихся в вузе, или происходит концентрация мероприятий научной и образовательной деятельности вузов мегаполиса на определенном направлении подготовки. Выбор стратегии и формирование программ научной и образовательной деятельности вузов преимущественно осуществляется посредством изучения потребностей социального и экономического развития Москвы, которые выражаются в исследованиях спроса на локальном рынке труда, оценке оправданности, а также эффективности принимаемых в Министерстве образования и науки России решений в отношении использования ресурсов, которые применяются для удовлетворения спроса на кадры в городском хозяйстве. Как уже нами отмечалось подобная стратегия может привести к краху системы высшего образования при изменении социально-экономической стратегии развития Москвы;

-стратегия обеспечения роста числа обучающихся в вузах Москвы , которая реализуется посредством увеличения масштабов действующих вузов мегаполиса, и посредством увеличением их количества в Москве. Указанная стратегия эффективна только в случае, если разработаны и приняты ценностно ориентированные приоритеты развития вузов в Москве, в противном случае, монополизация положения вузов мегаполиса может привести к снижению качества образовательных услуг в регионе и в России в целом;

-стратегия улучшения материальной и технической базы научной и образовательной деятельности вузов в Москве , что обеспечивает эффективное функционирование вузов применительно ко всем сферам регионального хозяйства. Вузы мегаполиса в наибольшей степени ориентированы на нахождение финансирования для себя, пусть даже это сегодня вузу и необходимо с учетом отсутствия у него возможностей для разработки новых инновационных образовательных программ и услуг. Также наличие развитой материальной и технической базы считается важнейшим условием эффективности деятельности самой региональной системы управления высшим образованием. Подобная стратегия часто приводит к росту уровня ресурсоемкости предоставляемых заказчикам инновационных разработок и образовательных услуг. Не испытывая нужды в рациональном управлении ресурсами вузы становятся неэффективными с точки зрения расходования ресурсов для осуществления своих перспективных программ научной и образовательной деятельности в мегаполисе.

Все представленные выше стратегии развития вузов Москвы следует считать в достаточной степени обобщенными и нерациональными с точки зрения их направленности на решение проблем городского хозяйства. Кроме этого, с учетом современных требований к формированию человеческого капитала мегаполиса данные стратегии для достижения оптимальных результатов управления вузами Москвы должны быть в определенной степени скомбинированы и затем реализованы в аспекте принятой стратегии социально-экономического развития системы городского хозяйства Москвы. Фактически, реализуемый в Москве региональный экономический механизм сценарного управления должен быть дополнен блоком использования расчетно-аналитических методик и форсайт-технологий для расширения состава стратегий и сценариев развития вузов мегаполиса.

В свою очередь, расширение состава стратегий и сценариев развития вузов Москвы с учетом интересов различных заинтересованных общественных групп, бизнеса и государства позволит обеспечить в мегаполисе соответствующие преобразования в процессах ресурсного обеспечения системы высшего профессионального образования Москвы с последующей реорганизацией структуры регионального организационного механизма сценарного управления по критерию достигнутого уровня экономической, организационной, социальной и гуманитарной эффективности деятельности вузов мегаполиса.

Список литературы Особенности функционирования региональных механизмов сценарного управления высшими учебными заведениями Москвы как мегаполиса

- Управление лицензионной деятельностью: вопросы теории и практики. : Коллективная монография./Ашалян Л.Н., Дадугин М.В., Диброва Ж.Н. Женжебир В.Н., Колосова Г.М., Медведев В.М., Пшава Т.С., Фадеев А.С., Филатов В.В., Филатов А.В. Издательство: ЦНТБ Пищевой промышленности, Москва: , 2013. -417 с.

- Научно-техническое развитие как инновационный фактор экономического роста. : Коллективная монография./Ашалян Л.Н., Женжебир В.Н., Колосова Г.М., Медведев В.М., Паластина И.П., Положенцева И.В., Пшава Т.С., Фадеев А.С., Филатов В.В., Филатов А.В. Издательство: ЦНТБ Пищевой промышленности, Москва: , 2014. -446 с.

- Диброва Ж.Н. Региональные механизмы сценарного управления высшими учебными заведениями : сб. тр. 4-ой Междунар. науч.-практ. конф., «Актуальные вопросы развития современного общества» 18 апреля 2014 г. в 4-х томах, Том 2/Юго-Западный гос. ун-т. -Курск: Юго-Западный гос. ун-т, 2014. -С.45-49

- Роль международных платежных систем в экономике России : Коллективная монография./Филатов В.В., Трифонов Р. Н., Князев В.В., Кобулов Б.А., Положенцева И.В., Шестов А.В. Издательство: ЦНТБ Пищевой промышленности, Москва: , 2014. -462с.

- Filatov V.V. Study of the major economic control functions of the market of innovations sectoral economic system//V Science and Education : Materials of the V Science and Education, Germany, Munich, 22/02/2014/Germany, Munich, 2014. 124-128 p.

- Диброва Ж.Н. Форсайт как современная практика управления ВУЗом. : Научный журнал НИУ ИТМО. Серия Экономика и экологический менеджмент (электронный журнал ВАК), №1, 2014 http://economics.ihbt.ifmo.ru/ru/article/8871/forsayt_kak_sovremennaya_praktika_upravleniya_vuzom.htm