Особенности функционирования устойчивой синергийно-изоляционистской модели обучения, нацеленной на формирование дискурсивной готовности инженерных кадров

Автор: Крылова О.В.

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 2, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья продолжает серию материалов, посвященных формированию дискурсивной готовности инженерных кадров. Представлена устойчивая синергийно-изоляционистская модель изучения иностранного языка, предполагающая двухфазное погружение обучающихся в сферу профессионально значимого общения. Определены структура, конструкты и активаторы содержания обучения, задействующие дискурсивные пласты, их текстовое наполнение и некоторые способы овладения ими. Показано, что модель способствует развитию беглости, точности воспроизведения дискурса и метатекстуального понимания. В качестве необходимых условий ее внедрения указаны создание высокотехнологичной среды обучения и непрерывное совершенствование дискурсивного преподавания.

Дискурсивная готовность инженерных кадров, военно-инженерный дискурс, синергийно-изоляционистская (дискурсивная) модель обучения, иностранный язык

Короткий адрес: https://sciup.org/148331628

IDR: 148331628 | УДК: 378+ | DOI: 10.18137/RNU.HET.25.02.P.018

Текст научной статьи Особенности функционирования устойчивой синергийно-изоляционистской модели обучения, нацеленной на формирование дискурсивной готовности инженерных кадров

же распознавать и устанавливать границы между речевыми актами, включая переходы от состояния контакта к отсутствию контакта (открытие и закрытие взаимодействия) и переходы между ситуациями при продолжении контакта;

-

• жанровая готовность – способность воспринимать и генерировать тексты определенных жанров в стандартных или уникальных ситуациях на основе принятых норм и правил, формулировать высказывания, использовать семиотические ресурсы языка, обороты разных регистров и стилей речи с учетом эмоционально-эпистемологической позиции;

-

• социальная (социокультурная) готовность как способность использовать дискурс для участия в ин-

- ституциональном или ином социальном взаимодействии; умение отстаивать собственную точку зрения с учетом иерархии должностей и званий, выражать отношение к предмету дискурса в конкретных ситуациях; способность совместно конструировать дискурс посредством систематизации лингвистических и невербальных способов организации контента, а также осуществлять взаимодействие в рамках этикета и семиотических ресурсов, демонстрируя гибкость, эрудицию, способность к саморазвитию [1, с. 297];

-

• корректировочная(компенсатор-ная, прагматическая) готовность – умение быстро находить и вовремя исправлять ошибки на стадии пред- и постредактирования пись-

- менного дискурса; устранять сложности понимания и воспроизведения при реализации устного дискурса (перифраз, переводческие трансформации); грамотно выступать в порядке очередности, соблюдая правила этикета и выражая эмпатию;

-

• прогностическая (когнитивная) готовность – умение предвидеть результаты и возможные последствия взаимодействий участников коммуникации; способность осуществлять речевые действия с учетом микро-, макро- и метаструктур дискурса [2]; обеспечивать уместность вербального и невербального поведения; интерпретировать информацию воспринимаемого дискурса, опираясь на знание обстановки, а также на фоновые знания;

-

• информационно-техническая готовность – умение применять новейшие информационно-коммуникационные технологии, в том числе искусственный интеллект (например, ChatGPT, perplexity.ai, dream.ai), извлекая пользу из их использования, сохраняя естественность общения.

Формирование и развитие военно-инженерного дискурса в условиях функционирования СИДМО осуществляется согласно ряду лингводидактических принципов : • постепенное (поэтапное) систематическое усвоение обучаемыми содержания обучения («сверху» – от общего к частному, и наоборот; от простого к сложному);

-

• актуальность содержания (востребованность тематики и речевых конструктов);

-

• синергия(выбор лучшего) и изоляция (исключение лишнего) материала дискурса и способа его организации;

-

• персонализация и адаптивность обучения (учет нужд обучающихся и стилей преподавания);

-

• динамичность развития дискурса (смена типов активности), междисциплинарность его содержания; • разнообразие (вариативность) иллюстративных средств обучения, использование мультимедийных и интерактивных приложений (презентаций и тренажеров).

Формирование дискурсивной готовности инженерных кадров в рамках СИДМО. Название модели связано с основными принципами построения образовательного процесса, заложенными в ее основу. Синергетическое (от лат. synergia – сотрудничество, от греч. synergos – совместное действие) обучение иностранным языкам складывается из:

-

• суммы знаний (информационный аспект);

-

• осознания обучаемым смысла слова и текста (герменевтический аспект);

-

• межличностного общения (коммуникативный аспект);

-

• усвоения правил познания (когнитивный аспект);

-

• овладения социокультурными навыками (морально-этический аспект) [1, с. 140].

Синергийная фаза организации содержания обучения иностранному языку предполагает совместный анализ и обработку дискурса участниками образовательного процесса при условии активизации системного мышления, налаживания командной высокотехнологичной работы, совершенствования профессиональной компетентности преподавателя и генеративного интеллекта. СИДМО задействуется на начальном этапе формирования полиязычного дискурса и содействует росту уровня владения иностранным языком с А2 до С1 – С2.

Изоляционная (от новолатинского isolatio – уединяю) фаза формирования дискурсивной готовности состоит в анализе преподавателем дискурса, отборе и представлении материала без излишних повторов и отклонений (фракталов и аттракторов).

Данная фаза включает следующие действия преподавателя:

-

• поурочное целеполагание и пла-нирование(установка временных рамок);

-

• составление списка фреймов, паттернов и ключевых слов с учетом удобства запоминания и корректности предъявления;

-

• составление «обоймы» текстов и тестов нужного уровня, выстраивание их в оптимальном для заучивания порядке, а также адаптация аутентичного материала (главным образом, технические и исторические справки) с помощью электронных приложений;

-

• «настройка» способа ведения дискурса (описание, повествование, рассуждение и прочее);

-

• выбор очередности выполнения упражнений с учетом специфики группы;

-

• исключение излишнего повторения отдельных слов и грамматических структур в рамках борь-

- бы с искусственностью, механистичностью, упрощенностью дискурса;

-

• включение при необходимости статического и динамического комментариев, иллюстраций и музыкального сопровождения.

Готовый дискурс, укомплектованный текстами, заданиями, иллюстрациями и прочим, представляет собой многосерийный продукт в рамках макро-или микроситуации или фрейм-сценария [4] с определенным составом концептов и синтакти-ко-стилистических структур, с соблюдением темы и ремы, модуса и диктума, правил переключения с языка на язык [6, с. 136; 140; 148; 159; 185]. Уяснив и закрепив содержание стереотипных способов построения дискурса (например, зачин, кульминация, эпилог), обучающиеся создают собственные образцы(сообщения, доклады, рефераты, стихотворения, тексты песен и прочее).

Арсенал создаваемых в рамках СИДМО произведений представлен аутентичными (от греч. « au-thentikos » – подлинный, авторский), приспособленными( roughly-tuned ) или квази-аутентичными ( nearly-authentic ) фрагментами дискурса. В нем можно выделить устные и письменные конструкты:

-

• организационно-ориентационные: инструкция, инструктаж;

-

• статусно-распорядительные: приказание, рапорт;

-

• мотивационно-упреждающие (императивно-директивные): предписание, напоминание;

-

• информационно-справочные: доклад, протокол, реферат;

-

• собственно технические: патенты, чертежи, схемы, карты;

-

• субъективно-оценочные или художественные: речевки, стихотворения, научная и военная фантастика, необходимые для участия в конкурсах, олимпиадах и различных шоу (например, «Клуб веселых и находчивых)»;

-

• «междискурсивные»: материалы «круглых столов» и конференций.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОЙ СИНЕРГИЙНО-ИЗОЛЯЦИОНИСТСКОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ, НАЦЕЛЕННОЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ДИСКУРСИВНОЙ ГОТОВНОСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ

Элементы дискурса могут быть интенционными (выполненными по требованию) или самопроизвольными (экспромты), относиться к разным типологиям и классификациям.

ВИД представляет собой сочетание текстов различной направленности на иностранном языке , в частности, передающих в максимально сублимированном виде основы профилирующих дисциплин [5]. Удельный вес узкоспециальных текстов на первом курсе обучения минимален, а на старших курсах – максимален. Оптимальный о бъем первичного текста определяется размерами экрана персонального компьютера (примерно 15–20 удобочитаемых строк стандартным шрифтом, кегль 14 для письма, 20 – для презентаций).

Особенности функционирования печатного варианта дискурса можно представить следующим образом:

-

• более длинные информационные единицы(законченные предложения);

-

• сложные отношения координации и подчинения;

-

• высокая частота употребления прилагательных-атрибутов;

-

• более широкий диапазон и точный выбор лексики;

-

• высокая степень номинализации;

-

• сложносоставные и научные слова;

-

• обилие глагольных форм в страдательном залоге [6, с. 28; 35].

Для разговорной речи свойственны:

-

• фонологические сокращения и ассимиляции;

-

• фальстарты, заполненные и незаполненные паузы;

-

• клишированность (цитаты);

-

• фрагментарность предложений;

-

• сферхфразовые единства, образы-ассоциации;

-

• повторяющиеся дискурсивные маркеры и междометия;

-

• частое использование вопросов и императивов;

-

• местоимения в форме первого и второго лица;

-

• дейксис(отсылки– this, that, here, there ).

СИДМО задействует наиболее востребованные для решения задач обучения разновидности дискурса

-

• аудиторный (далее – АД);

-

• дипломатический(военно-поли-тический, далее – ДД);

-

• военно-технический (далее – ВТД);

-

• художественный (в том числе, песенный, далее – ХПД).

АД отрабатывается в инклюзивной среде (лингафонный кабинет, интерактивный класс), формирующей невидимое «третье пространство» (по Р. Ольденбургу). ДД включает фрагменты двуязычных репортажей, выступлений, служит для развития готовности ведения дискуссии, отстаивания собственной точки зрения в условиях применения новейших технологий ведения переговоров и разнообразия стратегий принятия решений. ВТД – главный, специальный, профессионально-направленный – включает множество технических прецедентов (патенты, инструкции, описания приборов), а также инженерные кейсы, состоящие из схем и тактико-технических характеристик объектов. ХПД как инструмент обучения вносит разнообразие в учебный процесс и содействует развитию у обучающихся и преподавателей воображения и креативности, способности выходить за рамки стереотипного мышления, создавать новые композиции.

Взятые в совокупности, различные ментальные (когнитивные) пласты ВИД подвергаются дискурсивному анализу и факторизации (учету и анализу различных факторов влияния). Например, предполагается сопоставление концептов и грамматических или стилистических структур(фреймов) родного и изучаемого языков на основе пересмотра и повторного прослушивания аудио- и видеоматериа-лов(брифинги, технические совещания, конференции, переговоры). Осуществляется ре- и деструкту- ризация основного лексико-грамматического состава дискурса. Одновременно с этим у обучающихся формируется двуязычный способ изложения мыслей и коммуникативных намерений (обращения, уточнения, просьбы, благодарности и так далее).

Так, при упоминании лиц и объектов выбор между полным и неполным выражением (например, включающим существительное или местоимение) зависит от множества одновременно действующих факторов: где и насколько давно упомянут объект, каковы его внутренние свойства [1]; каковы обстоятельства упоминания и оптимальная реакция участников дискурса на высказывание. Затем на основе готовых сентенций, ведется проработка целостных цепочек целенаправленного тематического дискурса(монолог, диалог или полилог).

Индивидуальные особенности реализации формируемой дискурсивной готовности проявляются в создании собственного (авторского) дискурса (далее – СД), как преподавателя, так и обучающегося – (квази)финишной продукции процесса обучения иностранному языку.

ВИД выступает как фильтр информационного потока устных и письменных источников с конкретным наполнением. Как матрица, функционирующая на основе ценностных ориентиров, он задает критерии и принципы отбора учебно-методического материала: точность, краткость, доходчивость, целостность, интертекстуальность – эндо- и экзофорические отсылки к предшествующим и последующим темам. При отборе ведется строгий учет предметно-тематических особенностей и функционально-семантической значимости материалов, учитываются их системное и логическое структурирование, интеграционность и комплексность, повторяемость, соотнесенность с тематикой курса обучения. При реализации профес- сионально-значимого ВИД преподаватели и обучающиеся нередко осуществляют самостоятельный многоступенчатый поиск и генерацию собственного материала путем многократного вычитывания дискурса на всех уровнях изучаемого языка (фонетика, грамматика, лексика, синтаксис, стилистика).

Формируемое на основе социального заказа (ведомственные и подведомственные установки, стандарты и проекты) содержание обучения включает следующие конструкты :

-

• воспитательная концептосфе-ра («красный уголок» или вектор управления): ценности и идеалы – патриотизм, воинский долг, самодисциплина;

-

• определенные ситуации общения и информационные кейсы с заданиями и упражнениями;

-

• тексты различных регистров речи, тематики, макро- и поджан-ров(повествование, описание, рассуждение, перечень и примеры);

-

• стереотипичные формулы, фреймы общения, терминология и «новояз», отбираемые с учетом коммуникационной проблематики, лексико-грамматического и мета-функционального контекста (фразеология радиообмена, военный сленг);

-

• средства наглядности: идеография (плакаты, схемы, рисунки); мультимедиа (тематические аудио- и видеоматериалы, презентации).

К активаторам обучения относятся:

-

• режимы обращения к текстам (аудиторно, внеаудиторно; устно, письменно);

-

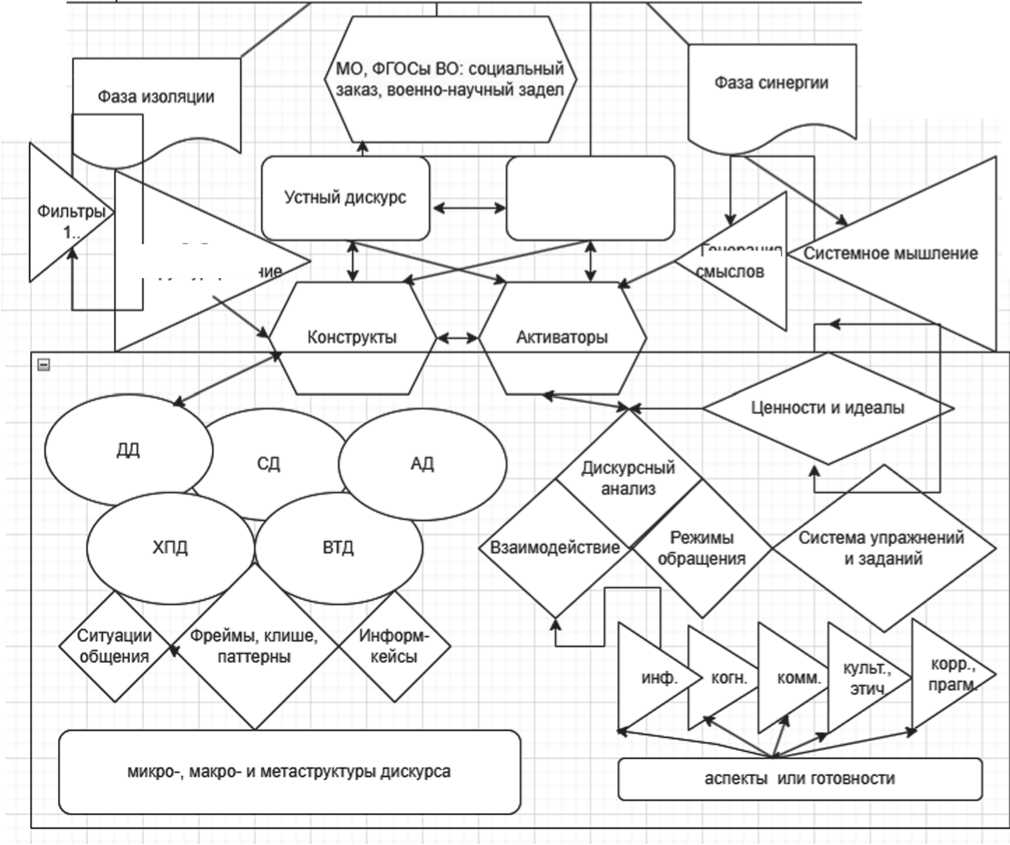

• схемы подчинения, соподчинения и взаимодействия между участниками образовательного процесса: преподавателями, обучающимися, группами, курсами, администрацией, кураторами ведомства и заказчиками (см. Рисунок).

Примерное ситуационно-ролевое наполнение дискурса:

Кейс 01. Тактико-технические характеристики объекта показа или дискуссии(сбор параметров и данных).

Кейс 02. Руководство по эксплуатации (правила безопасности и нормы поведения).

Кейс 03. Обсуждение функционала и тестирование аппарата(экс-пертные замечания).

Каждый кейс наполняется заданиями разных типов, с помощью которых оттачиваются информативная, познавательно-побудительная, оценочная, директивная, сопутствующая экспрессивная дискурсивные функции, например: • обращение с сообщением (донесением), запросом (корректировкой);

-

• выражение благодарности, критика и самокритика;

-

• отдача и выполнение приказаний в боевой и мирной обстановке;

-

• описание деталей обстановки или планирования;

-

• защита или оппонирование(вне-сение корректив);

-

• соревнование или сотрудничество.

Также может быть выделена обновляемая (генеративная) типология заданий, на базе которых оттачиваются умения восприятия и воссоздания дискурса, с многоаспектным предъявлением контента (аудирование, говорение, чтение, письмо, перевод):

-

• определение (восстановление) смысловых соответствий фрейм-единств [4] и порядка их предъявления (множественный выбор);

-

• воспроизведение наизусть ключевых цитат или фрагментов по теме дискурса (со зрительными опорами и без них);

-

• конспектирование сведений в режиме скорописи;

-

• обобщение материала: подбор заголовков и подзаголовков;

-

• восстановление пропущенных слов, синтагм или предложений дискурса;

-

• сортировка или сбор фактов или мнений в рамках дискурса;

-

• использование начальных (финальных) клише для оформления кольцевой композиции;

-

• иллюстрирование дискурса(при-меры, рисунки, анаграммы, кроссворды, скороговорки и прочее);

-

• составление дискурса из набора обязательных реплик в предписанном порядке;

-

• проверка устного или письменного фрагмента дискурса на наличие несоответствий терминологии или поиск смысловых ошибок (фейков);

-

• создание нового дискурса, направленного на побуждение к действию, осуществление дальнейших взаимодействий.

Устойчивость предлагаемой модели зависит от качества и сбалансированности когнитивно-эмоциональных решений, принимаемых преподавателем и обучающимися относительно интенсивности и направленности многоаспектного обучения. Эффективная реализация СИДМО требует тщательного календарного и поурочного планирования содержания и организации обучения иностранным языкам. Это предполагает использование аутентичных ресурсов, оценку промежуточных и итоговых результатов изучения каждого тематического модуля и постоянное обновление текстового и дидактического контента, в частности, тестов.

Основная цель обучения состоит в том, чтобы улучшить понимание обучающимися письменной и устной речи, сосредоточив их внимание на технических терминах, сокращениях и акронимах в конкретных ситуационных контекстах. Достижение цели обеспечивается за счет обучения таким навыкам письма и устной речи, как составление коротких структурированных заметок (карточек), запоминание мини-текстов, проведение ситуационных диалогов (игр) с различным составом участников.

Ознакомление с конкретным дискурсом начинается с увлекательной аудиовизуальной или мультимедийной презентации материалов, включающей фрагменты из отечественных и зарубежных

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОЙ СИНЕРГИЙНО-ИЗОЛЯЦИОНИСТСКОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ, НАЦЕЛЕННОЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ДИСКУРСИВНОЙ ГОТОВНОСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ

Функционирование синергийно-изоляционной модели обучения иностранному языку

Рисунок . Функционирование синергийно-изоляционистской дискурсивной модели обу че ния (СИДМО) * Условные обозначения: инф. – информационный, предметно-профессиональный (жанрово-текстовый); когн. – когнитивный или прогностический; комм. – коммуникативный; корр., прагм. – корректировочный, прагматический; культ., этич. – социально-культурный (лингвострановедческий), морально-этический; МО – Министерство обороны Российской Федерации, СД – собственный (авторский) дискурс; ФГОС ВО – федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по направлениям военно-инженерного специалитета.

Отбор и структурирован

Письменный дискурс

енерация

средств массовой информации, научных статей и рассекреченных документов (записи бесед и встреч). Используя интерактивные доски или проекторы, преподаватели предоставляют устные или письменные комментарии по содержанию дискурса. При изучении материала задействуются механизмы саморефлексии, машинного анализа и оценки эффективности выбранных стратегий познания и коммуникации. Совершенствование дискурсивной готовности включает фонетико-интонационную, орфографическую, пунктуационную, лексико-грамматическую и стилистическую коррекцию, проводимую посредством индивидуального, автоматизированного, парного, группового и экспертного изучения дискурса. Обучающиеся самостоятельно и под руководством преподавателя, организуют свое вербальное и невербальное поведение в аудитории и в рамках самостоятельной подготовки, тем самым развивая коммуникативные и когнитивные навыки, такие как концентрация и быстрое переключение во время скорочтения.

Практические занятия по иностранному языку проводятся в смешанных группах, преподаватели дают рекомендации по формированию индивидуальной готовно- сти обучающихся к сдаче экзамена по иностранному языку и защите диплома на иностранном языке.

Развитие навыков дискурсивной деятельности происходит систематически, с учетом начального уровня знаний, в рамках обширной матрицы заданий и упражнений (см. Таблицу).

Таблица

Система упражнений для разных уровней обучения и типов дискурса

|

Разновидности дискурса |

Формы организации образовательной деятельности |

Описание типовых заданий практикума дискурса |

Место проведения, форма подачи* |

|

Уровень A2 |

|||

|

АД, ДД, ХПД |

Разминка: мозговой штурм |

Фонетический диктант. Выстраивание плана работы, определение проблематики занятия (языковая догадка) |

ВА, У, П |

|

Основная часть: подготовительные (репродуктивные) упражнения на имитацию (подражание) |

Скороговорки. Двухкратное прослушивание диалогов с проговариванием. |

А, У |

|

|

А |

|||

|

Упражнения на заполнение пробелов, оценку правильности утверждения, множественный выбор |

Подбор соответствующей лексики или грамматических форм |

А, П |

|

|

Структурированная практика по базовым вопросам и ответам |

Составление вопросов к указанным фактам. Групповое обсуждение |

А, У |

|

|

Ролевые игры (усеченный дискурс) |

Составление диалога с использованием базового словарного запаса и фреймов (паттернов) |

А, У |

|

|

Заключение: наглядные аудиовизуальные фрагменты |

Просмотр рисунков (карточек) с озвучкой (методика погружения, 25 кадра) для иллюстрирования определенных ситуаций |

ВА, П |

|

|

Уровень B1 |

|||

|

АД, ДД, ХПД, ВТД |

Разминка: мозговой штурм (аудиовизуальные конструкты) |

Инициация беседы с выстраиванием перечня конструктов дискурса |

ВА, У, П |

|

Основная часть: продуктивные упражнения |

Обсуждение ключевых утверждений, их оценка или ранжирование (в парах, мини-группах). Подведение итогов. Формулировка аргументов «за» или «против» |

А, У А, У, П |

|

|

Письменная практика |

Написание текстов с использованием графических опор в рамках тематического дискурса |

А/ВА, П, У |

|

|

Заключение: мультимедийная пятиминутная презентация |

Выступления в парах с вопросами и ответами по теме дискурса |

ВА, П |

|

|

Уровень B2 |

|||

|

АД, ДД, ХПД, ВТД, СД |

Разминка: аудиовизуальная презентация кейса |

Разбор ситуации (например, переговоры), осмысление ролей по карточкам |

А, У, П |

|

Основная часть: творческий конкурс. Командная работа |

Решение проблемы в обозначенных условиях |

А, У, П |

|

|

Исследовательские проекты |

Составление анкет и проведение опросов по конкретной теме обучения, представление результатов в форме отчета. Написание заявки и предложения для участия в конференции |

ВА, П |

|

|

ВА, У |

|||

|

Заключение: прослушивание подкастов, просмотр видеоматериалов |

Анализ итогов (например, о прохождении практики), оценивание качества материала и способа его подачи |

ВА, П |

|

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОЙ СИНЕРГИЙНО-ИЗОЛЯЦИОНИСТСКОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ, НАЦЕЛЕННОЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ДИСКУРСИВНОЙ ГОТОВНОСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ

Окончание Таблицы

|

Разновидности дискурса |

Формы организации образовательной деятельности |

Описание типовых заданий практикума дискурса |

Место проведения, форма подачи* |

|

Уровень С1 |

|||

|

АД, ДД, ХПД, ВТД, СД |

Разминка: выстраивание смысловых цепочек |

Разделение «багажа» знаний на факты, мнения и фейки |

ВА, П |

|

Основная часть: аналитические упражнения |

Составление ментальной карты монолога или диалога на определенную тему на остове двух – трех источников |

А, У |

|

|

Проектирование |

Создание модели по определенным параметрам. Реклама |

ВА, П |

|

|

«Круглые столы» и междисциплинарные дискуссии |

Участие в структурированных дебатах, требующих обширного словарного запаса и навыков убеждения |

ВА, П |

|

|

Заключение: пятиминутное представление итогов |

Просмотр презентационных материалов (плакатов, стендов, видеофильмов, подкастов), обсуждение их содержания и способа подачи |

А, У |

|

|

Уровень С2 |

|||

|

АД, ДД, ХПД, ВТД, СД |

Разминка: квест на основе наглядных опорных материалов |

Составление глоссария |

А, У, П |

|

Основная часть: составление справки (экспертного заключения) |

Осуществление критического анализа литературы. Изучение материала дискуссии. Участие в обсуждении в качестве экспертов по изученной теме |

А, П, У |

|

|

Редактирование и рецензирование с элементами наставничества |

Обмен работами, их чтение и сопоставление с критериями оценки. Обсуждение результатов в минигруппах |

А/ВА, П, У |

|

|

Заключение: самосовершенствование по пяти видам речевой деятельности |

Исправление ошибок. Составление рекомендаций на перспективу |

ВА, У, П |

|

А – аудиторно; ВА – внеаудиторно; У – устно; П- письменно.

Развертывание заданий по формированию дискурсивной готовности можно представить как «снежный ком».

Например:

-

• Определите ключевые фреймы по теме «Мобильные системы».

-

• Составьте предложения, используя причастия 1 и 2 от глаголов evolve, introduce, develop и данных словосочетаний: mobile networks, analog systems, the 5G era, groundbreaking advancements.

-

• Оцените полученные высказывания по 10-балльной шкале. Выберите лучшее утверждение.

-

• На основе выбора создайте развернутый запрос.

-

• Примите или отклоните составленный запрос, представив аргументы «за» и «против».

-

• Расскажите об истории создания изобретения на основе откорректированного запроса.

-

• Напишите руководство по эксплуатации данного прибора из 10 фраз, включая правила техники безопасности.

-

• Составьте диалог между разработчиком и куратором проекта о функционировании (экспериментальной проверке) данного устройства.

-

• Задайте пять вопросов разработчикам проекта. Ответьте на пять вопросов оппонентов.

-

• Составьте рекламу или презентационный материал для популяризации данного устройства, используя триггеры образного и аналитического мышления.

Текстовый материал заданий может быть сгенерирован по запросу доверенным искусственным интел-лектом-трансформером(например, ERT, T5, GPT), «механизм внимания» которого анализирует входные документы для формирования наиболее вероятного ответа. План занятия, составляемый преподавателем, включает поминутное распределение материала, перечень заданий и приемов обучения, представленных следующими категориями: разминка или подготовительные упражнения, первичное предъявление материала, многоаспектный практикум, вторичное предъявление материала, закрепление и корректировка с выходом в проектную деятельность.

Заключение. Разрабатываемая нами СИДМО обеспечивает выстраивание эффективного инклюзивного дискурса; создание аргументации, основанной на фактических данных; укрепление институциональной базы профессионально значимого общения; формирование уважительных, доверительных отношений между представителями вооруженных сил; повышение значимости личностного развития участников образовательных отношений; внедрение современных техно- логий и инноваций в повседневную жизнедеятельность [3]. Данная модель создает условия для погружения обучающихся в сферу профессионально-значимого дис-курс-пространства [1, с. 36] и электронно-информационной образовательной среды во всем их тематико-жанровом многообразии, способствует развитию беглости и точности чтения и воспроизведения текстов, а также пониманию способов мышления (менталитета) представителей стран изучаемого языка.

Синергетическая фаза обучения ориентирована на совместное изучение важных междисциплинарных вопросов, комфортное вхождение обучающихся в специальность и дальнейшее совершенствование их дискурсивной готовности. Изо- ляционистская фаза обеспечивает оптимальный состав содержания обучения и поэтапное овладение контентом и стратегиями коммуникации. Глубина охвата и фиксации дискурса зависит от познавательного потенциала обучающихся (быстрота реагирования, глубина охвата и объем памяти, сила воображения и прочие способности), способа познания (научное, художественное, философское), а также от характера взаимодействий(обучае-мый – группа; преподаватель – обучающиеся и др.) и выбора индивидуальных траекторий обучения. В дальнейшем нам предстоит определить качественные и количественные показатели границ самостоятельного восприятия и масштабов воссоздания военно-инженерного дискурса в академической среде.