Особенности генезиса озер Ново-Савиновского района города Казань Республики Татарстан

Автор: Урбанова О.Н., Рыков Р.А., Горшкова А.Т., Бортникова Н.В., Семанов Д.А., Горбунова В.П.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 1-1 (88), 2024 года.

Бесплатный доступ

В Ново-Савиновском районе г. Казань, расположенном на правом берегу Казанского залива Куйбышевского водохранилища, на месте бывшего Кизического болота, образовалась цепочка малых озёр смешанного происхождения, развивающихся по природным процессам становления водоёмов. Поскольку нет точных сведений о количестве озёр, участились случаи их засыпки вследствие перевода земель водного фонда в качестве участков под жилищно-коммунальное строительство. Озёра района, ставшие объектами данного исследования, сходные по происхождению (генезису) и местоположению, имеют разные морфометрические характеристики. Анализ условий образования современных озёр правобережной долины р. Казанка и особенности их трансформации под действием техногенных процессов в связи с их освоением стал целью данной работы.

Водные объекты, водоемы, озёра, казань, ново-савиновский район, кизическое болото, генезис, статус водного объекта

Короткий адрес: https://sciup.org/170203142

IDR: 170203142 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-1-1-84-89

Текст научной статьи Особенности генезиса озер Ново-Савиновского района города Казань Республики Татарстан

Высокая степень освоенности территории, развитое производство и коммунальное хозяйство, компактное проживание огромного количества населения делают современную Казань центром развивающейся агломерации, оказывающим сильное влияние на все компоненты окружающей среды, трансформировав некогда существующие на территории города естественно-природные ландшафты в чисто антропогенные образования. Возникшая в глубокой древности Казань уже к XVI веку стала одним из самых многолюдных и больших городов Восточной Европы (кроме Новгорода и Москвы), а к началу XVIII века центром Казанской губернии (1708 г.). В этот период заметно увеличивается площадь города за счет присоеди- нения окрестных слобод (Биш-Балта, Ягодная, Адмиралтейская, Кизическая, Козья, Гривка, Савиново и др.), расположившихся на возвышенных местах правого берега р. Казанка [1]. Эти поселения первоначально назывались «выселки», так как в них проживали переселенцы из города.

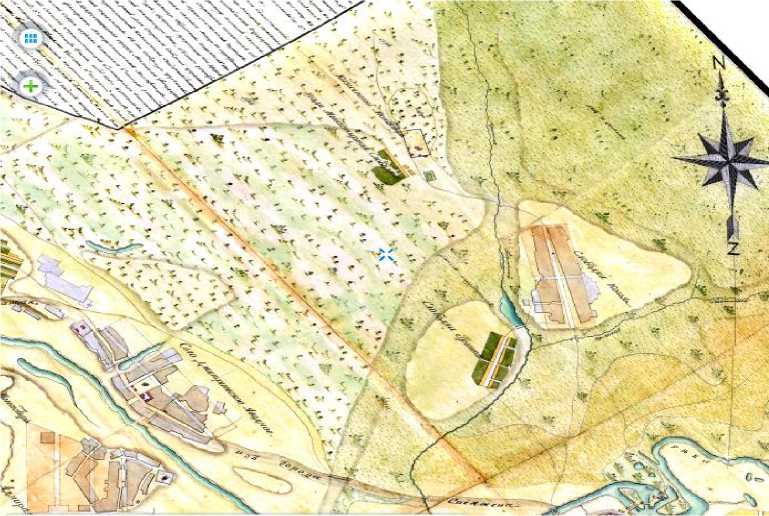

Бытует мнение, что правобережье Казанки во все времена было заболоченной пустошью, на которой, кроме ивняка и камыша ничего не росло. Однако, на плане Казани 1817 года очень хорошо видно, что в начале XIX века территория между слободами Биш-Балта, Гривка, Козья, Ягодная была покрыта густыми, почти нетронутыми смешанными лесами (рис. 1).

Рис. 1. Фрагмент плана Казани 1817 г.

Местность, на которой располагались «выселки», к концу XIX века выглядела следующим образом (рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент Военно-Топографической карты Казанской губернии 1880 г. с современными границами района

К востоку от Кизической слободы и д. Караваево до с. Савиново, где отсутствовали лесные насаждения, вперемешку простирались пустыри, поля, луга с сырыми мочажинами, кочковатые болота с многочисленными озерцами, ручьями и даже речками [2]. Самой крупной речкой был правый приток Казанки (р. Ичка), фрагменты русла которого сохранились между слободами Гривка и Ягодная. Извилистая Ичка, петляя среди заливных лугов, впадала в Казанку в месте слияния рек Волги и Казанки (Дальнее устье Казанки, район Бакалды – бывшие исторические местности Казани) . Ичка впадала напротив ост рова Маркиз, проходя под современной Кировской дамбой. В XIX веке Ичка представляла собой цепочку заболоченных озер, а речкой становилась только во время половодья. А у подножья Кизической слободы с южной и юго-восточной стороны текла речка Комаровка, ныне исчезнувшая, на которой был пруд.

Комаровка, правый приток Казанки, начиналась на Кадышевских высотах и протекала по нынешнему проспекту Ибрагимова. В конце XIX века рядом со слободой Гривка было небольшое озеро под названием Комаровка (в районе современного Молодежного центра), окруженное топкими болотистыми берегами. В него впадала р. Комаровка, которая затем вытекала из озера и впадала в р. Казанка. Сегодня от этой речки осталась лишь небольшая канава, заполняемая весенними и дождевыми водами, а от озера – сырое и низменное место возле Казанского энергетического университета.

Таким образом, местность, на которой расположен современный Ново-Савиновский район, представляла собой чередование густых лесов на западе, пустырей, полей, топких лугов с мочажинами, кочковатых болот с многочисленными водоёмами на востоке территории.

Свели леса после городских пожаров 1815, 1833 и 1842 годов, когда восстававшая из пепла деревянная Казань несколько раз отстраивалась буквально с нуля. Исчез лес – исчезли и речки, а местность со временем превратилась в заболоченную равнину, причем эта тенденция только усили- лась после строительства водохранилища в 1957 году [2].

Заболоченная равнина, получившая название «Кизическое болото», сформировалась в устьевой правобережной части р. Казанка, подверженной природному подтоплению, причиной которого был литологический состав почвогрунтов с разными фильтрационными свойствами (суглинки, глины, алевриты, заторфованные грунты). На данном участке долины р. Казанка наблюдается нарушение равновесия между общим приходом влаги и ее расходом, что сопровождается заполнением почвенных горизонтов или выходом грунтовых вод на поверхность. На территории с избыточным увлажнением грунтов и произрастанием влаголюбивой растительности идет накопление неразложив-шихся органических остатков, в дальнейшем превращающихся в торф, глубина которого должна быть не менее 30 см.

На Кизическом болоте сформировались запасы такого торфа на площади не менее 50 га с объемом сырца до 2 млн. м3. В начале XX века здесь были начаты промышленные разработки торфяных залежей, интенсивность и систематичность добычи которых отмечена в 1919 г. и получила наибольший размах в 1930-1940-е годы. Высокозольный торф (18-40%), использовался в качестве топлива для производственных нужд предприятий различных отраслей. Добывался торф карьерным методом, в основном, ручным способом. С 1933 г. основным способом добычи торфа становится механический способ (элеваторный и фрезерный), позволивший добиться большей производительности труда и получить топливо более высокого качества. На выработанных участках после торфодобычи оставалось много глубоких рвов, ям и канав, заполненных водой. А территория торфодобычи нуждалась в значительных мелиоративных работах по осушению и планировке земель [3].

В послевоенные годы, когда добыча торфа была прекращена, а карьеры оставлены без каких-либо мер по его рекультивации, произошло образование вторичных болот на данной территории. Это заболачивание связано с проблемой высокого уровня стояния грунтовых вод, вызывающих подтопления территорий. Ранее, до заполнения водохранилища, русла рек Волги и Казанки являлись естественными дренами, куда происходила разгрузка грунтовых вод пойменных и низких надпойменных террас. После заполнения водохранилища уровень р. Волга повысился на 11,3 м, распространив подпор вглубь низовий Казанки на 5 км, в результате чего поднялся уровень грунтовых вод на 6-8 м в береговых частях долины Казанки и на 24 м вглубь её склонов. Ещё одной причиной природного подтопления является и интенсивное опускание территории правобережья Казанки на 4-6 мм в год. Многие специалисты связывают это не столько с неотектоническими движениями, сколько с глубинными карстовыми процессами и медленным уплотнением заторфованных грунтов и культурного слоя в условиях возрастающей статической нагрузки.

В 1960-е годы на месте выхода моста «Миллениум» на правый берег ещё располагались дачи горожан. К 70-м годам ХХ века на территории «Кизического болота» ещё сохранялись «окна» до 10 и более метров глубиной с черной водой, используемые местными жителями как колодцы для полива садов и огородов. Тогда это была, по сути, все ещё нетронутая территория, поскольку квартальные застройки еще не велись, хотя необходимый грунт уже был намыт. Поскольку мощных залежей качественного песка в разрезах грунтов, слагающих пойму р. Казанка нет, то в этот район песок и гравий завозили по воде баржами с месторождений Волги. Часто использовали пульпу (смесь воды с песком), которой заливали территорию будущих «Кварталов». Но и после заливки (засыпки) территории песком, оставались «окна», на месте которых образовывались болотистые водоёмы. По сути, водоёмы «Кварталов» – это места, которые не были осушены, а явились дренами в ходе строительной кампании.

Позже территорию «Кизического болота» стали активно использовать для возведения многоэтажных домов современного крупнейшего жилого массива города. Осушение болот оказалась вполне воз- можным, и по мере расширения города на правобережье Казанки, большая часть карьеров была засыпана и застроена жилыми кварталами Ново-Савиновского района.

Такая ситуация для города уникальна, когда среди многоэтажных домов образованы озерки как своеобразные дрены, предотвращающие затопление подвалов домов. Озерки быстро заселяются птицами, становятся любимым местом отдыха. Вследствие высокого стояния уровня грунтовых вод в пойме Казанки все водоёмы выполняют дренирующую функцию, способствуют разгрузке грунтовых вод. Ситуация в районе динамическая, меняющаяся и при новых отсыпках и дноуглублениях создаются новые водоёмы. Образование озерных экосистем антропогенного происхождения происходит на месте котловин приблизительно 5-10 лет.

Материалы и методы исследования

Материалами исследования послужили литературные источники (печатные и электронные), административные списки водоёмов города, данные экспедиционных обследований, обращения граждан по вопросам образования и сохранения водоемов, карты различных лет издания, отражающих состояние местности Ново-Савиновского района Казани.

В них отмечено, что на месте Кизиче-ского болота, образовались малые озёра смешенного типа (Марьино озеро, озеро и водно-болотный комплекс парка Победы, озёра на улице Чуйкова и др.), развивающиеся по природным процессам становления водоёмов. Несмотря на то, что эти озёра играют определенную роль в сохранении биоразнообразия, и имеют рекреационное значение, они не внесены в Государственный водный реестр (ГВР). Но данные озёра внесены в «Перечень территорий муниципального образования г. Казань, прилегающих к водным объектам, подлежащих благоустройству».

Методы исследования: описательный, исторический, сравнительный, картографический анализ.

Результаты и их обсуждение

С происхождением (генезисом) котловины тесно связаны размеры, форма и режим озёр. По генезису озёрных котловин, водоёмы Ново-Савиновского района Казани носят смешанный характер. С одной стороны их котловины имеют органогенный тип природного происхождения (медленно формируются в болотах в результате неравномерного нарастания мхов и частичного разложения органических остатков). С другой стороны, озёра имеют ис- кусственное происхождение, когда в котлованах старых торфоразработок и понижениях рельефа, являющихся дренажами, скапливаются поверхностные и грунтовые воды. Выдавливанию грунтовых вод в котловины способствует и статическая нагрузка многоэтажной застройки данного района города.

В современной практике водопользовании часто требуется определение местоположения земельного участка относительно границ водного объекта, его береговой полосы общего пользования, водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы. С этой целью устанавливается статус водного объекта, от которого зависит, какие нормативно-правовые акты применяются к данному водному объекту. Определение статуса находится на стыке гидрологии и юриспруденции, так как с правовой точки зрения природные воды и земли, сопряженные с ними (дно, берега), рассматриваются как единое недвижимое имущество, являющееся федеральной собственностью и составляющее в совокупности водный фонд РФ [4].

С гидрологической точки зрения водоёмы Ново-Савиновского района г. Казань относятся к поверхностным водным объектам, имеющим гидрологический режим, характерный для водных объектов данного региона, свои гидрологические особенности и являются общедоступными. Данные водоёмы не зарегистрированы в ГВР РФ в силу небольших размеров [5]. Сведений об озёрах нет и в справочной гидрологической литературе [6, 7, 8]. С юридической точки зрения все озёра Ново-Савиновского района является муниципальной собствен- ностью и имеет утвержденные кадастровые номера, то есть могут быть объектом купли-продажи.

Заключение

В Ново-Савиновском районе Казани расположено большое число водоёмов, сформировавшихся на месте некогда обширного бывшего Кизического болота. Озёра имеют органогенного происхождения, то есть, сформированные на болотах. С другой стороны – это озёра искусственные (антропогенно-производные) и образовались в результате скопления поверхностных и грунтовых вод в котлованах старых торфоразработок и понижениях рельефа.

Устанавливая статус рассматриваемых озёр, отметим, что с точки зрения гидрологии – это поверхностные водные объекты, определяемые как «озеро», имеющие природно-антропогенное происхождение. Согласно Правилам вышеуказанного Постановления (N 2484 от 17 июня 2016 г. п.1.3) «озёра» является объектами общего пользования. Ширина береговой полосы составляет двадцать метров (п.1.4 данного Постановления). С юридической точки зрения водоёмы, несмотря на то, что не зарегистрированы в ГВР, является муниципальной собственностью и имеет утвержденный кадастровый номер.

Список литературы Особенности генезиса озер Ново-Савиновского района города Казань Республики Татарстан

- Экология города Казани. - Казань: Изд-во "Фэн" Академии наук РТ, 2005. - 576 с.

- Клочков А.И. Казань из окон трамвая. - Казань: Издательство "Печать-сервис XXI век", 2018. - 344 с.

- Воейков Е.В. Торф для промышленности Татарии в годы первых пятилеток: альтернативное топливо и экономические проблемы // Ученые записки Казанского университета. - 2009. - № 2-2. - С. 136-147. EDN: KUVNWN

- "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 13.06.2023). - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/(Дата обращения 12.05.2023).

- Государственный водный реестр. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://textual.ru/gvr/(Дата обращения 12.05.2023).

- Ресурсы поверхностных вод. Гидрологическая изученность. Средний Урал и Приуралье. Кама. Том 11. Выпуск 1. - Л.: Гидрометеоизлат, 1966. - 324 с.

- Длины малых рек Республики Татарстан. Справочник. - Казань: ЗАО "Новое знание", 2003. - 319 с.

- Водные объекты Республики Татарстан. Гидрографический справочник. Издание второе, переработанное и дополненное. - Казань: Изд-во "Фолиант", 2018. - 521 с.