Особенности геологического строения и перспективы нефтегазоносности рифей-вендских отложений на территории Юрюзано-Айской впадины Предуральского краевого прогиба

Автор: Фортунатова Н.К., Харченко С.И., Белоусов Г.А., Швец-тэнэта-гурий А.Г., Городков А.Б., Сотникова Д.Ю.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности и результаты ГРР

Статья в выпуске: 1, 2024 года.

Бесплатный доступ

На основе комплексного анализа данных о вещественном составе, структурно-текстурных особенностях пород, результатов лабораторного исследования керна и шлифов глубоких скважин, интерпретации материалов ГИС и сейсмических разрезов МОГТ-2D выявлены особенности геологического строения отложений рифея и венда на территории современной Юрюзано-Айской впадины. Установлено сложное блоковое строение комплекса в западной части территории, а также наличие складчатых структур взбросово-надвигового типа в восточной части. Построена геологическая карта рифей-вендских отложений, выходящих на поверхность преддевонского размыва. Выявлены зоны распространения и отсутствия верхнепротерозойских отложений. В южной части территории установлен наиболее полный разрез рифея с максимальными мощностями (13-15 км). Максимальные мощности отложений венда (200-300 м) наблюдаются на юго-западе. В северной части выявлен палеосвод. Проведен формационный анализ отложений. В разрезе рифея выделены красноцветные грубообломочные континентальные формации ранней стадии рифтогенеза, сероцветные и пестроцветные песчано-глинистые, глинисто-карбонатные и карбонатные прибрежно- и мелководно-морские формации зрелой стадии рифтогенеза, авандельтовые формации поздней стадии рифтогенеза. В вендских отложениях определены типичные платформенные глинисто-алевролито-песчаные формации. Построены литолого-палеогеографические карты. Для калтасинского времени раннего рифея установлены зоны развития прибрежно-морских отложений приливно-отливных равнин, мелководного шельфа, умеренно глубоководных отложений открытого шельфа. Для отложений среднего рифея установлены зоны накопления прибрежно-морских и мелководно-морских отложений. Для позднего рифея выделены зоны прибрежно-морских и мелководно-морских терригенных, лагунных и мелководно-морских карбонатных отложений. В поздневендских отложениях выявлены зоны прибрежно-морских и мелководно-морских образований. Изучение коллекторских свойств пород показало отсутствие коллекторов порового типа и преобладание коллекторов трещинного типа. Геохимическими исследованиями установлено, что степень изученности органического вещества для полной и объективной оценки нефтегазопроизводящих возможностей пород недостаточна. Поэтому вопрос о перспективности рифея остается нерешенным и требует дальнейшего изучения. Вендские отложения относятся к перспективному малоизученному комплексу

Юрюзано-айская впадина, предуральский краевой прогиб, рифей, венд, камско-бельский авлакоген, перспективы нефтегазоносности

Короткий адрес: https://sciup.org/14133458

IDR: 14133458 | УДК: 551.72/.82, | DOI: 10.47148/0016-7894-2024-1-27-44

Текст научной статьи Особенности геологического строения и перспективы нефтегазоносности рифей-вендских отложений на территории Юрюзано-Айской впадины Предуральского краевого прогиба

В настоящее время на территории ВолгоУральской нефтегазоносной провинции открытые в палеозойских отложениях месторождения УВ находятся на завершающей стадии разработки. В связи с этим возникает вопрос поиска новых перспективных объектов в додевонском комплексе, в интервалах которого отмечаются нефте- и газопроявления. Результаты исследования перспектив нефтегазоносности рифей-вендских отложений представлены в работах Т.В. Карасевой, С.В. Башковой, М.В. Никитиной, Н.П. Егоровой, О.В. Ситчихина, В.Н. Савинова и др. Некоторые авторы предполагают связь крупных скоплений нефти и газа в палеозое с мощным древним рифей-вендским комплексом как с основным источником УВ [1].

Отсутствие положительных результатов прогноза и поисков залежей в рифейском комплексе связано с их недостаточной изученностью бурением и сейсморазведкой, большими глубинами залегания. Поэтому при проведении в 2020–2022 гг. геолого-геофизических работ на территории, включающей Юрюзано-Айскую впадину и восточный склон Башкирского свода, наряду с решением вопросов о перспективности палеозойского чехла авторы статьи подробно изучали разрез ри-фей-вендских отложений. Для этого были проинтерпретированы разрезы более чем 30 глубоких скважин, изучен керн скв. Леузинская-1, проведены петрографические исследования пород в шлифах (скважины Манчажская-5, Месягутовские-5, 7, Леу-зинская-1, Юкаликулевская-4), проанализированы результаты геохимических исследований пород из скважин Леузинская-1 и Восточно-Аскинская-1, проведенных в ФГБУ «ВНИГНИ», АО «СНИИГГиМС», ООО «БашНИПИнефть».

Выполнены специальные сейсморазведочные работы МОГТ-2D в объеме 1267 пог. км. Обработку полученных сейсмических данных осуществляли с использованием отечественных программных комплексов SeisCont и Prime. Интерпретация данных, а также переинтерпретация ретроспективных

профилей МОГТ-2D выполнялись в программном комплексе структурно-формационного прогнозирования (суммарно 5300 пог. км).

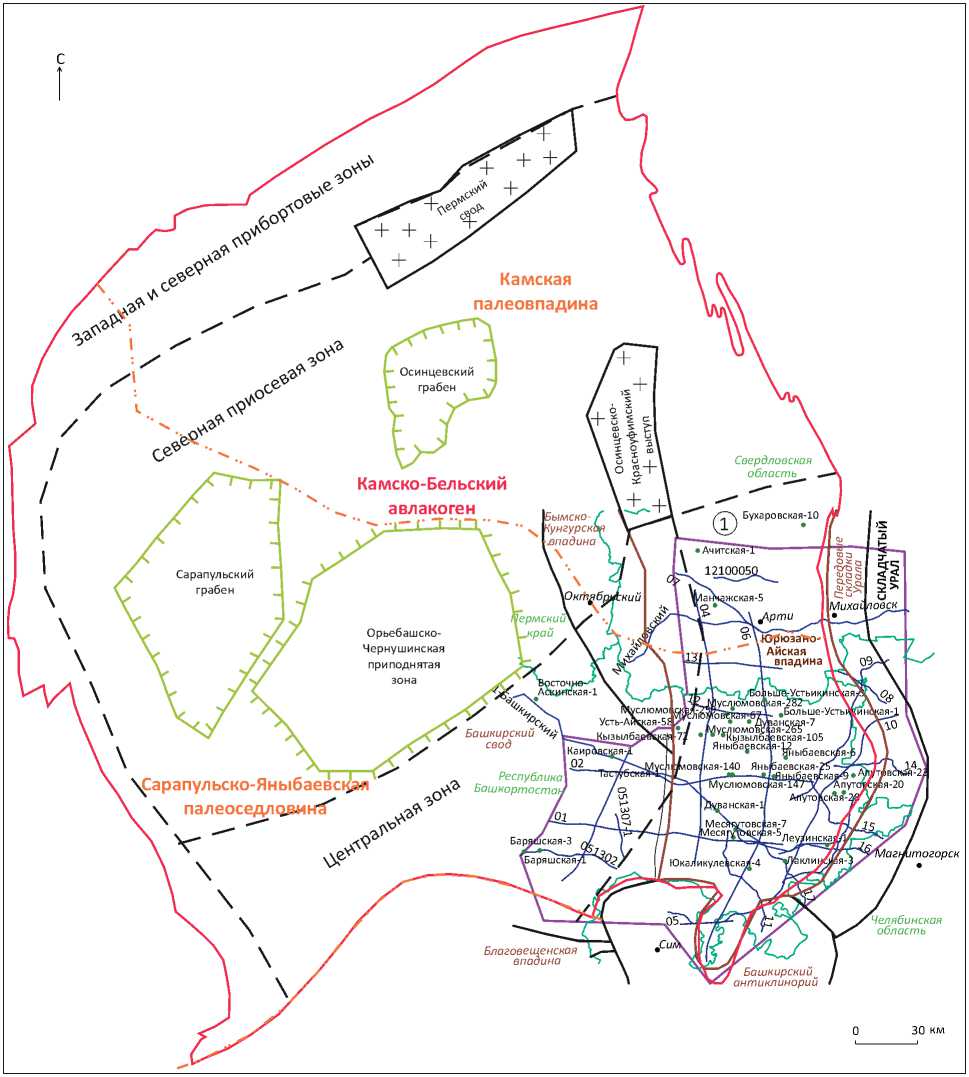

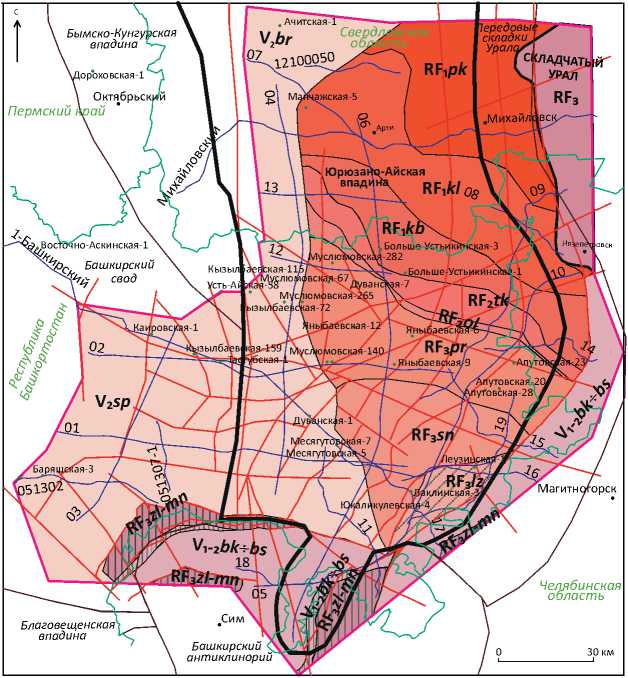

Контур участка проведенных геолого-разведочных работ с расположением сейсмических профилей и вскрывших рифей-вендский комплекс скважин приведен на рис. 1.

Формационное строение рифей-вендских отложений

Рифейские отложения в Волго-Уральском субрегионе установлены в пределах авлакогенов (палеорифтов). Изучаемая территория Юрюзано-Айской впадины приурочена к восточной части Камско-Бельского авлакогена (см. рис. 1).

Литолого-стратиграфическая характеристика пород допалеозойского комплекса составлена на основе многолетних исследований В.И. Козлова, В.Н. Пучкова, Н.Д. Сергеевой, Т.В. Ивановой, А.А. Клевцовой и др. и приведена согласно утвержденной Стратиграфической схеме рифейских и вендских отложений Волго-Уральской области [2].

Рифейские отложения развиты по всей площади Юрюзано-Айской впадины и характеризуются большими мощностями, глубинами залегания более 2,5–3,5 км. Они представлены нижним, средним и верхним отделами рифея.

Разрез нижнего рифея представлен сарапульской свитой и кырпинской серией в объеме прикамской и орьебашской подсерий. Отложения сарапульской свиты и прикамской подсерии в пределах Юрюзано-Айской впадины не вскрыты, но они подтверждены бурением на западном борту Камско-Бельского авлакогена в скважинах Сара-пульская-1, Тюрюшевская-2, Ново-Урнякская-50. Следовательно, можно предположить их наличие и на восточном борту авлакогена. Сарапульская свита представлена грубообломочными (гравелитами и конгломератами) и глинисто-песчаными отложениями. Прикамская подсерия выделена в объеме петнурской, норкинской, ротковской и минаевской свит. Породы петнурской и сарапульской

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 1. Схема изученности территории Юрюзано-Айской впадины бурением и сейсморазведкой и тектоническое районирование рифей-вендского структурного этажа

Fig. 1. Diagram of drilling and seismic survey coverage of Yuryuzano-Aisky depression and tectonic zoning of Riphean-Vendian structural level

Ачитская-1

Границы ( 1 - 7 ): 1 — Камско-Бельского авлакогена, 2 — тектонические современных структур, 3 — Юрюзано-Айской впадины, 4 — рифейских структур (а — отрицательных, b — положительных), 5 — административные, 6 — структурнофациальных зон рифея (по [2]), 7 — вендских структур; 8 — участок работ; 9 — скважины; 10 — сейсмические профили; 11 — восточная структурно-фациальная зона; 12 — выступы архей-раннепротерозойского фундамента в рифее

Boundaries ( 1 – 7 ): 1 — Kamsky-Bel’sky aulacogen, 2 — tectonic of modern structures, 3 — Yuryuzano-Aisky depression, 4 — Riphean structures (a — negative, b — positive), 5 — administrative, 6 — structural and facies Riphean zones (according to [SSVUO, 2000]), 7 — Vendian structures; 8 — study area; 9 — wells; 10 — seismic survey lines; 11 — eastern structural and facies zone; 12 — uplifts of Archean-Early Proterozoic Basement in Riphean interval

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS свит характеризуются схожим составом и структурно-текстурными особенностями. Норкинская свита сложена красно-бурыми и розовыми алевролитами с прослоями песчаников, реже доломитов, аргиллитов и мергелей. Ротковская свита представлена преимущественно красноцветными разнозернистыми песчаниками с подчиненными прослоями алевролитов аналогичного состава и облика, гравелитов, мелкогалечных конгломератов и аргиллитов. Минаевская свита сложена красно-бурыми, розовыми и светло-серыми алевролитами с подчиненными прослоями светло-серых, реже серых и розовато-серых песчаников и серых мелкозернистых доломитов. Иногда породы карбонатизированы и содержат подчиненные прослои гравелитов, конгломератов, аргиллитов и доломитов, в которых были определены микрофитолиты I комплекса (нижнерифей-ского) [3]. Между свитами прикамской подсерии отмечаются постепенные переходы. Суммарная вскрытая мощность докалтасинских отложений на западном борту Камско-Бельского авлакогена около 4,5 км.

Орьебашская подсерия представлена в объеме калтасинской, надеждинской и кабаковской свит. Калтасинская свита по особенностям литологического состава разделяется на три подсвиты: саузовскую, арланскую и ашитскую. Саузовская подсвита сложена доломитами с редкими прослоями алевролитов и аргиллитов, арланская подсвита — тонкослоистым чередованием сероцветных алевролитов, аргиллитов, мергелей, доломитов и известняков, ашитская подсвита — серыми, темно-серыми, розовато-серыми доломитами с подчиненными прослоями мергелей и аргиллитов с частыми примазками черного глинистого и глинисто-битуминозного материала на поверхностях напластования. Местами отложения прорваны интрузиями. На территории Юрюзано-Айской впадины вскрытая мощность калтасинской свиты составляет 315–448 м (в скважинах Манчажская-5 и Больше-Устьикинская-3).

Надеждинская свита представлена преимущественно красноцветными песчаниками и глинисто-алевритовыми доломитами с прослоями метаморфизованных вулканогенно-осадочных пород. Отложения надеждинской свиты развиты локально в северной приосевой и центральной зонах Кам-ско-Бельского авлакогена и на изучаемой территории Юрюзано-Айской впадины они, по всей видимости, отсутствуют.

Кабаковская свита характеризуется трансгрессивным строением и сложена в нижней части пестроцветными песчаниками с прослойками алевролитов, аргиллитов, мергелей, доломитов (ур-миязинская подсвита), в верхней части (кубиязин-ская подсвита) отмечается тонкое переслаивание темно-серых, почти черных алевролитов, аргиллитов, мергелей и доломитов. На территории Юрюза-но-Айской впадины кабаковская свита мощностью 75–280 м вскрыта скважинами Больше-Устьикин- ские-1-3. Полная мощность (1004 м) кабаковской свиты пройдена скв. Восточно-Аскинская-1 (Башкирский свод).

Отложения среднего рифея представлены в объеме серафимовской серии. Разрез начинается с тукаевской свиты, сложенной розовыми, красновато-коричневыми, реже светло- и зеленовато-серыми плотными кварцевыми песчаниками с резко подчиненными прослоями алевролитов и аргиллитов. В Юрюзано-Айской впадине тукаевская свита со вскрытой мощностью 178–186 м отмечается в скважинах Леузинская-1, Дуванская-7, Каиров-ская-1. По сейсмическим данным мощность тукаев-ской свиты достигает 500–630 м.

Выше залегает ольховская свита, характеризующаяся двучленным строением. Нижняя (акбер-динская) подсвита мощностью от 56 до 112 м представлена аргиллитами черного цвета с прослоями светло-серых алевролитов и редких песчаников. Верхняя (сихонкинская) подсвита сложена чередованием красно-бурых, розовых, красновато-коричневых, реже ярко-зеленых аргиллитов, алевро-песчаников, доломитовых мергелей и доломитов. В Юрюзано-Айской впадине ольховская свита вскрыта многими скважинами. Полный разрез ольховской свиты мощностью 364 м представлен в скв. Леузинская-1.

Усинская свита сложена бледно-розовыми, светло-серыми и красно-бурыми песчаниками с прослоями более темных алевролитов, реже аргиллитов и вскрыта скважинами Кушкульская-100 и Северо-Кушкульская-1 (Башкирский свод) на 345 и 172 м. В пределах Юрюзано-Айской впадины усин-ская свита бурением не установлена.

Отложения верхнего рифея выделяются в объеме абдулинской серии. Разрез верхнего рифея начинается с леонидовской свиты, представленной буровато-розовыми и светло-серыми кварцевыми песчаниками, значительно реже алевролитами, с характерными мучнисто-белыми скоплениями каолинита, с подчиненными прослоями красно-бурых аргиллитов. Леонидовская свита мощностью 504 и 200 м пройдена при бурении скважин Куш-кульская-100 и Северо-Кушкульская-1. На территории Юрюзано-Айской впадины леонидовская свита отсутствует.

Приютовская свита выделяется в объеме четырех подсвит: базлыкской, кигинской, кожайской и кармалкинской. Базлыкская подсвита мощностью до 50–113 м сложена серыми, темно- и розовато-серыми песчаниками крупно-среднезернистыми, разнозернистыми, с гравием, часто трещиноватыми, с прослойками алевролитов, доломитов, аргиллитов. Отложения кигинской подсвиты мощностью до 90–157 м представлены алевролитами, песчаниками и доломитами, причем доля последних постепенно возрастает в разрезе. Отмечаются единичные прослойки глауконита. В разрезе кожайской подсвиты мощностью до 17–135 м преобладают песчаники светло-серые, почти белые, плохо отсортированные, с прослоями аргиллитов и реже доломитовых мергелей. Кармалкинская подсвита мощностью до 29–270 м представлена переслаиванием серых, темно-серых, почти черных алевролитов, аргиллитов, мергелей и доломитов, содержащих прослои глауконита.

В скважинах Апутовская-18 и Яныбаевская-9 Е.В. Чибриковой была выделена грязнушинская свита, возраст которой был определен как си-лур-раннедевонский [4]. Позднее эти отложения были отнесены к приютовской свите раннего рифея [5, 6].

Приютовская свита вскрыта многими скважинами на Апутовской, Яныбаевской, Муслюмовской, Леузинской площадях. Суммарная мощность свиты 236–494 м.

Шиханская свита сложена известняками серыми, серовато-коричневыми, коричневато-красными, тонко-, микро-, скрытокристаллическими, со спорадической алевритовой примесью кварца, неравномерно доломитизированными, перекристаллизованными, субпараллельно линзовид-но-волнисто-слоистыми за счет тонких прослоек железисто-глинистого материала и аргиллита алевритового. Отмечается своеобразная ленточная слоистость, обусловленная послойным обогащением основной массы известняков гидроксидами железа. В скв. Леузинская-1 был установлен абсолютный возраст шиханской свиты, который составляет 900 млн лет и соответствует позднему рифею [7]. Шиханская свита мощностью от 162 до 202 м вскрыта в скважинах Леузинская-1, Месягутовская-7, Юкаликулевская-4.

Леузинская свита завершает разрез верхнего рифея. На площади исследования леузинская свита вскрыта только скв. Леузинская-1, где она представлена мелко- и среднезернистыми доломитами серыми и темно-серыми, местами слабобитуминозными, с подчиненными прослоями известняков в основании и с тонкими темно-серыми углеродисто-глинистыми и глинистыми слойками. Мощность леузинской свиты 232 м.

На территории Юрюзано-Айской впадины отсутствуют отложения раннего венда. Отложения позднего венда приурочены к Сарапульско-Яныба-евской палеоседловине (см. рис. 1) и представлены бижбулякским комплексом в объеме байкибашев-ской и старопетровской свит каировской серии.

Байкибашевская свита сложена зеленовато-, розовато-серыми и темно-коричневыми неравномерно-зернистыми полимиктовыми песчаниками с примесью гравийно-галечного материала и подчиненными прослоями алевролитов и аргиллитов. Последние сосредоточены преимущественно в средней части разреза свиты. В пределах Юрюза-но-Айской впадины байкибашевская свита вскрыта в скв. Каировская-1. Мощность байкибашевской свиты изменяется от 8 до 185 м.

Старопетровская свита (мощностью до 250 м) вскрыта многими скважинами на Дуванской, Кы-зылбаевской, Каировской и других площадях и представлена зеленовато-серыми аргиллитами в различной степени алевритистыми с прослоями и микропрослойками более светлоокрашенных алевролитов, черных углеродсодержащих аргиллитов и реже полимиктовых песчаников. С подстилающей байкибашевской свитой старопетровская свита связана постепенным переходом.

В настоящее время общепризнанным считается, что образование и распространение рифейских пород в Волго-Уральском субрегионе обусловлено исключительно палеорифтами (авлакогенами) и контролируется процессами рифтогенеза. Территория Юрюзано-Айской впадины приурочена к восточному борту Камско-Бельского авлакогена, заложение которого произошло в рифейское время. Начальная стадия погружения рифта, как правило, сопровождалась активной вулканической деятельностью. Тектонические разломы в фундаменте служили проводящими каналами для подъема магмы, способствовавшего образованию даек, пластовых тел, гипабиссальных интрузий.

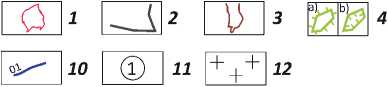

Процессы рифтогенеза происходили на протяжении всей геологической истории от протерозоя до фанерозоя. И древние авлакогены, и молодые рифты характеризуются близкими генетическими признаками, некоторыми сходными чертами, общими тенденциями в развитии. Поэтому схема строения и развития рифтового бассейна показана на примере позднеюрского бассейна (рис. 2).

В образовании рифейских отложений выделяется три крупных этапа рифтогенеза: ранне-, средне- и позднерифейский. Каждый этап подразделяется на три основные стадии: раннюю, зрелую и позднюю, в течение которых были сформированы породы карбонатного, терригенно-карбонатного и терригенного составов.

На ранних стадиях рифтогенеза формировались трансгрессивные базальные красноцветные грубообломочно-песчано-глинистые формации, часто в комплексе с эффузивными формациями. Красноцветные формации накапливались в окислительных полифациальных обстановках с образованием пролювиальных, делювиальных, аллювиальных, реже озерных или лагунных отложений, содержащих незначительное количество ОВ.

На зрелой стадии рифтогенеза в краевых частях отлагались прибрежно-морские пестроцветные тонкообломочные терригенные формации, а во внутренних частях в условиях удаленности от области сноса обломочного материала — мощные комплексы карбонатных формаций, образование которых является характерной чертой перикратон-ных рифтов. Карбонатная формация представлена собственно карбонатной бентогенной и глини-сто-карбонатной субформациями и, как правило, характеризуется повышенным содержанием ОВ.

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Рис. 2. Схема строения и развития рифтового бассейна на примере позднеюрского Лузитанского бассейна, Западная Португалия [8]

Fig. 2. Scheme of structure and evolution of rift basin by the example of Later Jurassic Lusitanian Basin in Western Portugal [8]

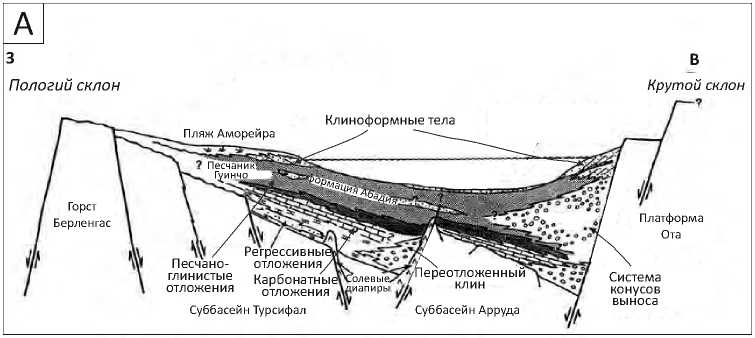

A — схема строения Лузитанского бассейна, B — детальный разрез полого склона рифта.

Системные тракты ( 1 , 2 ): 1 — трансгрессивный (a — высшего порядка, b — низшего порядка), 2 — уровня моря (a — высшего порядка, b — низшего порядка); поверхности ( 3 , 4 ): 3 — максимального потока, 4 — потока

A — scheme of Lusitanian Basin structure, B — detailed cross-section of smooth rift slope.

System Tracts ( 1 , 2 ): 1 — transgressive (a — higher order, b — lower order), 2 — sea level (a — higher order, b — lower order); surfaces ( 3 , 4 ): 3 — Maximum Flooding, 4 — Flooding

На поздней стадии рифтогенеза формировались сероцветные авандельтовые песчано-алеврито-глинистые формации, образующие систему конусов выноса. Для относительно удаленных от источника сноса частей авандельты типично повышенное количество ОВ.

Стадийность развития рифейского бассейна отражается вертикальными формационными рядами, в последовательности которых наблюдается определенная закономерность. Территория Юрю-зано-Айской впадины приурочена к перикратон-ной структурно-формационной зоне, особенностями которой являются полнота разреза, существенно терригенный разрез, наличие мощных карбонат- ных толщ, меньшее проявление размывов по сравнению с внутренними частями рифтов.

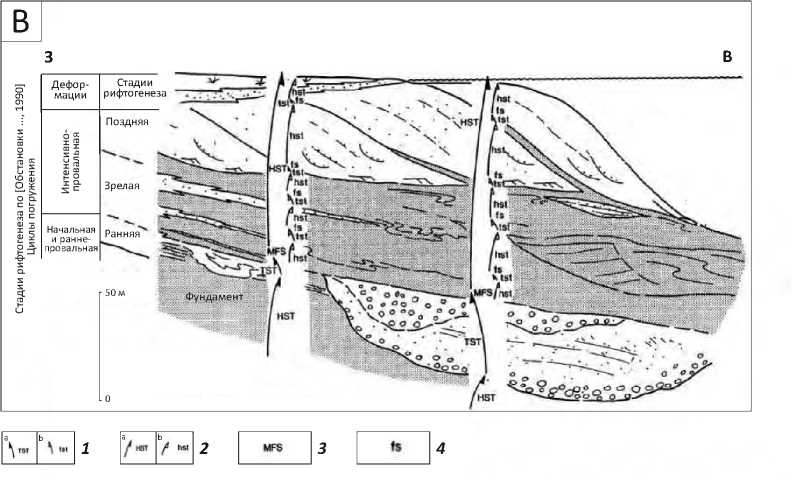

Красноцветная прибрежно-континентальная терригенная формация ранней стадии рифтогенеза в раннем рифее представлена сарапульской свитой и прикамской подсерией кырпинской серии, в среднем рифее — тукаевской свитой серафимовской серии, в позднем рифее — леонидовской свитой абдулинской серии (рис. 3). Отложения сарапульской свиты и прикамской подсерии хорошо коррелируются с красноцветными песчано-конгломератовыми толщами айской свиты из стратотипического разреза нижнего рифея с прослоями трахибазальтов, трахиандезитов и их туфов в нижней части [3].

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 3. Формационные модели рифей-вендских отложений

Fig. 3. Formation models of Riphean-Vendian deposits

|

lai/ hi/w 'laedsog 1 й иннюи/оэду ГП |

О О |

О СП о |

о СП |

||||

|

ewsiedg |

ии |

gBiBdB>| HHHHiBwd |

01 HHHbEdAg |

||||

|

i/at/iQ иимэУн |

agaHxdag |

||||||

|

ьибээ ьвмэ |

ниту 1 ' |

iBM3ABiBdB>| |

|||||

|

BEЭHЭJOlфиd ииУехз |

Ct 1 га к О к О_га С I гп ч |

5 ЁС । J Мп- ® к |

1 С I ГП Ч 0-1 |

||||

|

JS S о § S т га |

[6] isir Hirw 'joedeoa иннхопгоэду |

п 2— ^ ГС к о со А Lf СО СО С со coS- ос |

2 ГП-—- Н <3 o£(/i U_ OR Ll_ LT ^ ® 3^03®^ |

8 |

|||

|

ЕЭ УIqh |

га 1 Q-x i 1 га я; J гак х х s гс £ га аг и У га S ас >х га у СП и X >- LOU |

Is Is Й £ 2S з |

о. di п: So га ex £ у 5 к га < х Р и X О ™ х sГС S О X ^ S и СмХ и гп ct <и гп аг и гп 1_ |

гага i t га и Ши О CJ |

X га X |

||

|

deed |

I CO - “CM I C N I ■ I ■ 'll . 00 . « : H^K ::ao • Г 8 O >O ' ■ or^c ■ A ^ i £ w , \ £ .. °"' ' . Г- — -c |

ArtllJll 1 |

Islll 6s ^ |

•1 |

|||

|

ЕЭС ИНН |

|||||||

|

EBd bi ill ^н ( Уодэ И 1 |

А i^®a>XXXC XXXXXXXXXXXXX |

XXX>^s!i :l№- г? ^ФФМ |

|||||

|

Т-вехэниЕЛэи ? ?” ■ ?” ■ x* x* ?” ■ |

|||||||

|

га I S Ч га со а: га X >s < 6 I га ГП 2 |

■xoaovv |

Ri 1Г |

|||||

|

ляни |

|||||||

|

'SHXOaOlAUV |

|||||||

|

7-ВЕЮНеаЛУ 8888888888^ |

Го:: |

||||||

|

^-ьеяэа |

|||||||

|

S щ| ! Ol/J»9|/\| i/Axmrexoi VxaaXaXaT i |

|||||||

|

'V-bexoas Т-вех |

|||||||

|

H6S^ |

|||||||

|

£ Z Т-ЭИХЭНИХИ |

ХХХХХХ Ш> ’гСл:,: |

||||||

|

-ЧХЭД-Э ГП Я I/O д |

|||||||

|

XXXXXXXXXXJ CXX s< X X X ;■ X ;■ ;■ X X |

|||||||

|

Ж Шгт |

|||||||

|

^ о S >s S X S X |

|||||||

|

odne^ |

|||||||

|

Т-вехэЕ |

ts Illite |

$х$^^ >88 |

88^1' ■' |

||||

|

1 III ri ri l-hmA wwwwwvsa |

|||||||

|

qi/ЛхтЛя nnlrl 1Г11ш10|П|| |

8с43 ■' ■ ■Х а! ■ 5 ■ |

||||||

|

ООТ-ьех: |

H J к 888 ^888888888888< |

||||||

|

II1 У1Н3^888^ 8888888888888 |

хххххххххСЙ" М^ЛЛТ ' *vv |

||||||

|

П (qd/n)A+9 |

|||||||

|

>8888888888888^ ЛЙЙЙЗ = Ь >88 |

X? гч ■ со J гм X?5j ' ■ ' ° ]>£ ’-■ = |

||||||

|

га LD |

у-ьехэнихэу I 1 Д 1 |

||||||

|

!<Ж“Х“Х“Х“Х“Ж ХЖт |

|||||||

|

-оннохэод ХааХ 111 1 |

H : ’ * 8888 8888888x888x8 |

||||||

|

5 1 । co s . о о s s ■ к ав । rax го о х н ш ас о ОхиОС |

A “ го „2га x ГО ГО X о LQ СО О |

X । У " га ili is I И Is |

™ га 'Sgra 2 x S ‘ |

||||

|

bHdsotZoy |

ьвмэтвдэ |

=idc -.ЙИ |

|||||

|

ьийэз ьвмэдоивмт ьв |

aogodneH |

ьвмэнииАУду ьвмэдоши |

|)Bds3 bBMOHHudHH |

||||

|

1/эй.о HHHxdaf |

ИИНЖИЦ |

||||||

|

ешэхэиз ьвмэ^ |

7нэд |

||||||

|

в waxed е |

|||||||

|

ewaioHoc |

bbHxdsg bbHtfsd3 |

ььнжин |

|||||

|

BwaiodMy |

ВВЯЭИЭфИс] |

||||||

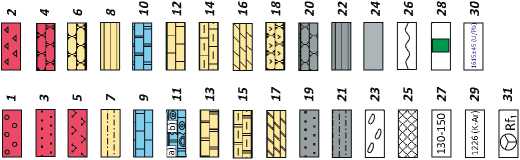

Усл. обозначения к рис. 3

Legend for Fig. 3

Красноцветная вулканогенно-терригенная континентальная формация начальных стадий рифтогенеза ( 1 - 5 ): 1 — красноцветные грубообломочные континентальные отложения — конгломераты, гравелиты, 2 — брекчии, 3 — красноцветные разнозернистые кварцевые, 4 — красноцветные полимиктовые песчаники, 5 — вулканогенные отложения основного состава; формации зрелых стадий рифтогенеза ( 6 - 18 ): пестроцветная терригенная прибрежно-морская ( 6 – 8 ): 6 — пестроцветные полимиктовые песчаники, 7 — пестроцветные полимиктовые алевролиты, 8 — пестроцветные аргиллиты; карбонатные формации: собственно карбонатная подформация ( 9 – 11 ): 9 — серые и темно-серые известняки, 10 — серые и темно-серые доломиты, 11 — известняки и доломиты: a — со строматолитами, b — с микрофитолитами; пестроцветная глинисто-карбонатная прибрежно-морская подформация ( 12 – 18 ): 12 — пестроцветные известняки, 13 — пестроцветные доломиты, 14 — пестроцветные глинистые известняки, 15 — пестроцветные глинистые доломиты, 16 — пестроцветные мергели, 17 — пестроцветные доломитовые мергели, 18 — полимиктовые песчаники с включениями ангидритов; с ероцветная терригенная авандельтовая формация поздних стадий рифтогенеза ( 19 - 25 ): 19 — кварцевые песчаники, 20 — разнозернистые полимиктовые песчаники, 21 — полимиктовые алевролиты , 22 — аргиллиты, глинистые сланцы, 23 — включения гравия, гальки, 24 — отложения не вскрыты; распространение по данным сейсморазведки, 25 — отсутствие отложений; 26 — стратиграфический разрыв; 27 — мощность отложений, м; 28 — секущие интрузии; 29 — абсолютный возраст, млн лет (метод определения); 30 — абсолютный возраст в секущих интрузивных телах, млн лет (метод определения); 31 — микрофоссилии

Red-coloured terrigenous-volcanogenic continental formation of early rifting stages ( 1 – 5 ): 1 — red-coloured rudaceous continental deposits — conglomerate, gravelstone, 2 — breccia, 3 — red-coloured poorly sorted quartz, 4 — red-coloured polymictic sandstone, 5 — basic volcanogenic deposits; formations of mature rifting stages ( 6 - 18 ): variegated coastalmarine terrigenous ( 6 – 8 ): 6 — variegated polymictic sandstone, 7 — variegated polymictic siltstone, 8 — variegated claystone; carbonate formations: proper carbonate sub-formation ( 9 – 11 ): 9 — grey and dark-grey limestone, 10 — grey and dark-grey dolomite, 11 — limestone and dolomite with: a — stromatolites, b — microphytoliths; variegated carbonate-argillaceous coastalmarine sub-formation ( 12 – 18 ): 12 — variegated limestone, 13 — variegated dolomite, 14 — variegated argillaceous limestone, 15 — variegated argillaceous dolomite, 16 — variegated marl, 17 — variegated dolomitic marl, 18 — polymictic sandstone with anhydrite inclusions; grey-coloured terrigenous delta front formation of late rifting stages ( 19 – 25 ): 19 — quartz sandstone, 20 — poorly sorted polymictic sandstone, 21 — polymictic siltstone, 22 — claystone, argillaceous shale, 23 — coarse sand, pebble inclusions, 24 — deposits are not encountered; occurrence according to seismic data, 25 — sediments lacking; 26 — range of lost strata; 27 — deposit thickness, m; 28 — transgressive intrusions; 29 — absolute age, Ma (method of determination); 30 — absolute age in transgressive intrusive bodies, Ma (method of determination); 31 — micro-fossils

Формационным аналогом тукаевской свиты на Урале считается зигальгинская свита.

Карбонатная формация зрелой стадии рифто-генеза в раннем рифее представлена калтасинской свитой, в среднем рифее — ольховской свитой, в позднем рифее — шиханской и леузинской свитами. Пестроцветная терригенная прибрежно-морская формация выделяется в позднем рифее и представлена приютовской свитой (см. рис. 3).

Формационным аналогом калтасинской свиты на Урале является саткинская свита, ольховской свиты — зигазино-комаровская свита, шиханской свиты — катавская свита, леузинской свиты — по-динзерская толща, приютовской свиты — зильмер-дакская свита.

Авандельтовая формация в раннем рифее представлена кабаковской свитой. В разрезе среднего и позднего рифея формации поздней стадии рифтогенеза не сохранились.

Для вендских отложений характерно развитие типичных платформенных глинисто-алевролито-песчаных формаций. Формационным аналогом бижбулякского комплекса венда является ашинская серия западного склона Южного Урала.

Интерпретация сейсмических профилей МОГТ-2D и построение геологической карты рифей-вендских отложений, выходящих на поверхность преддевонского размыва

Глубина проинтерпретированных сейсмических профилей МОГТ-2D охватывает палеозойскую и допалеозойскую части разреза, включая образования кристаллического фундамента.

В качестве основных маркирующих ОГ в до-палеозойском комплексе выделяются ОГ V (кровля складчатого фундамента), ОГ IV и III (подошва и кровля калтасинской свиты нижнего рифея соответственно), ОГ II (подошва венда). В качестве дополнительных реперов прослеживались ОГ IVa и IVc (кровля и подошва арланской подсвиты кал-тасинской свиты), а также ОГ, соответствующие подошвам шиханской и приютовской свит в позднем рифее, кровле тукаевской свиты в среднем рифее, кровле кабаковской, ротковской, норкинской, пет-нурской и сарапульской свит в раннем рифее.

Для привязки намеченных для корреляции отражающих горизонтов была использована следующая методика.

-

1. На первом этапе прослеживались устойчивые высокоэнергетические отражения, которые маркировали на сейсмических разрезах смену характера волновой картины и могли быть ассоциированы с границами сейсмоформационного комплекса ри-фейского возраста.

-

2. Эти границы использовались для построения глубинно-скоростной модели на этапе обработки сейсмических данных. Соотнесение полученных скоростных параметров, характера волновой картины того или иного сейсмоформационного комплекса и общих геологических представлений о строении рифейского комплекса позволило стратифицировать выделенные на первом этапе основные ОГ.

-

3. Кроме этого, для привязки отражающих горизонтов применялась процедура одномерного

акустического моделирования по данным акустического и псевдоакустического каротажа по скважинам как в пределах Юрюзано-Айской впадины, так и за ее пределами (Леузинская-1, Восточно-Ас-кинская-1, Манчажская-5, Больше-Устьикинская-3, Ново-Урнякская-50, Сарапульская-1 и др.).

Допалеозойский интервал разреза на территории южной части Юрюзано-Айской впадины делится на три структурных сейсмоформационных комплекса: кристаллический фундамент архейского и раннепротерозойского возраста, терриген-но-карбонатные отложения рифея и терригенные отложения вендской системы. Отсутствие достаточного числа скважин, вскрывающих додевонские отложения, а также низкая акустическая контрастность, уменьшение с глубиной энергии отраженных волн, уменьшение соотношения сигнал-помеха, невыдержанность мощностей по площади, срезание комплексов на части площадей, приводящее к потере осей синфазности — все это затрудняет проведение структурной сейсмической интерпретации и выделение ОГ, отвечающих границам этих сейсмоформационных комплексов. С сейсмической точки зрения можно выделить три явных признака, использованных при проведении интерпретации:

-

– резкое угловое несогласие на границе отложений рифея и венда;

-

– несогласие на границе венда и девона;

-

– наличие резкой границы потери корреляции, характерной для перехода к породам кристаллического фундамента.

Выделение ОГ V проводилось по границе смены регулярной фазовой картины на хаотичную. Трассировка ОГ V начиналась с Осинцевско-Крас-ноуфимского выступа, где по скв. Осинцевская-1 установлена мощность отложений венда, полное отсутствие отложений рифея, резкое уменьшение глубины залегания пород фундамента. Из-за небольшой глубины четко выделяется граница перехода от осадочных пород к магматическим, далее хорошо прослеживаемая по субмеридиональным профилям 04 и 06 на юг, где она постепенно погружается.

В центре Юрюзано-Айской впадины на сейсмических профилях отмечается двучленное строение фундамента. Нижняя часть сложена архейскими высокометаморфизованными породами, среди которых преобладают гранулиты двупироксен-гней-совой формации. В верхней части фундамента выделяется сильнодислоцированный сейсмокомплекс с иными сейсмическими характеристиками: с некоторым подобием слоистости, плохо прослеживаемыми осями синфазности, теряющимися в сильно нарушенной хаотичной записи. По данным [10], верхняя часть фундамента сложена нижнепротерозойскими менее метаморфизованными пла-гиосланцами или микрогнейсами с отсутствием гранитизации, реже метабазальтами и кварцитами с реликтовой псаммитовой структурой. В итоге в центральной части территории отмечается две границы фундамента: верхняя на глубине 17–18 км, соответствующая кровле отложений раннего протерозоя, и нижняя на глубине до 27 км, соответствующая кровле архея.

Отражающий горизонт III является региональным реперным горизонтом. Калтасинская свита на территории Юрюзано-Айской впадины вскрыта скважинами Манчажская-5 (под девонскими отложениями) и Больше-Устьикинская-3 (на 278 м ниже подошвы отложений девона под кабаковской свитой). Анализ волновой картины по профилям между этими скважинами позволил проследить ось синфазности, соответствующую ОГ III.

Выделение ОГ II было осложнено тем, что по скважинным данным на большей части Юрюза-но-Айской впадины отложений венда нет и породы рифея залегают непосредственно под девонскими отложениями. Увязать и проследить фазу, соответствующую ОГ II, позволило использование сейсмических ретроспективных региональных профилей Михайловский и 1-Башкирский, а также ряда профилей Суксунской площади, расположенной севернее изучаемой территории.

Отложения сарапульской свиты и прикамской подсерии раннего рифея на территории Юрюза-но-Айской впадины не вскрыты ни одной скважиной, поэтому отождествление ОГ, соответствующих кровлям сарапульской, петнурской, норкинской и ротковской свит, опирается в основном на результаты скоростного анализа, а также на материалы визуального сопоставления волновой картины с эталонами сейсмической записи, характерной для этих свит, разработанным по западным профилям и не входящим в исследуемую территорию.

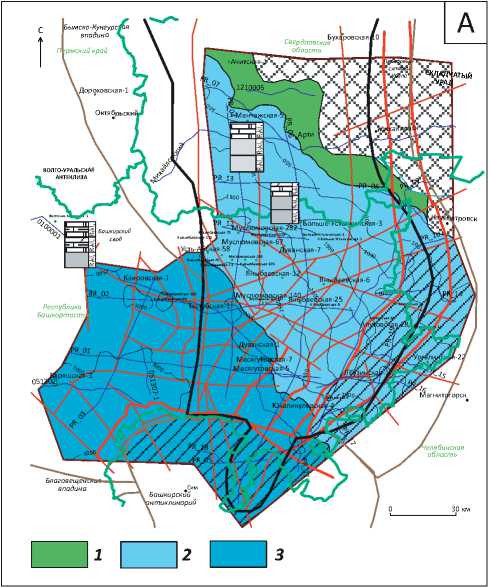

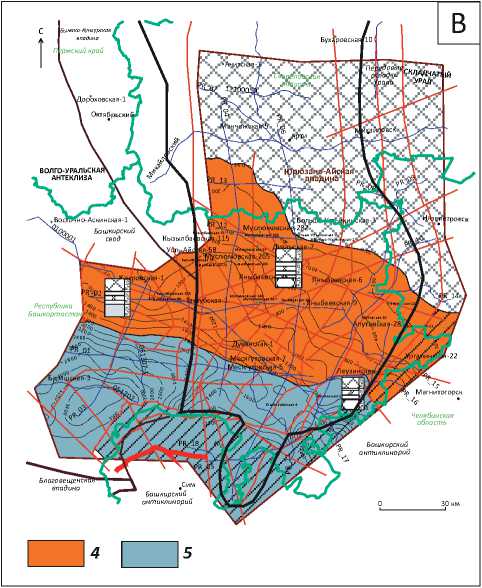

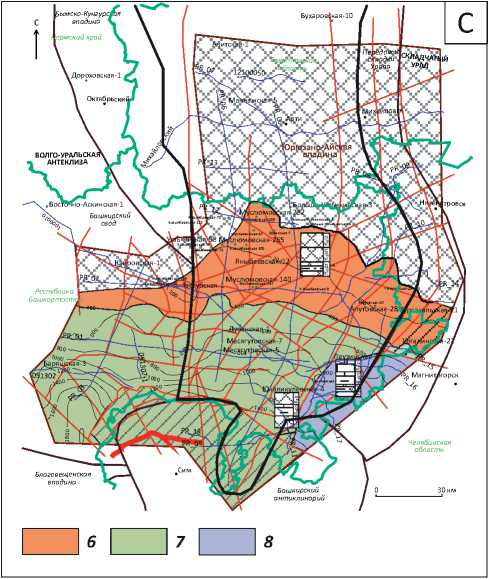

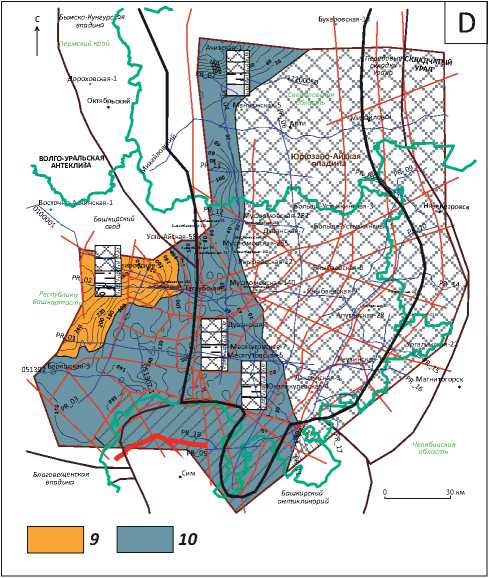

Сейсмостратиграфическая интерпретация профилей позволила уточнить строение докембрийских отложений Юрюзано-Айской впадины, которые на разных участках характеризуется различным стратиграфическим объемом. Отложения сарапульской свиты и прикамской подсерии раннего рифея присутствуют практически на всей территории Юрюзано-Айской впадины и, как правило, согласно залегают на фундаменте. Наиболее полный разрез рифейского комплекса установлен в южной и юго-восточной частях территории, где рифейские отложения выдержаны по площади и представлены нижним, средним и верхним отделами рифея. В центральной части Юрюзано-Айской впадины установлено отсутствие отложений верхнего рифея в западной части и наличие их только в объеме приютовской свиты в восточной части (рис. 4 А). В восточном направлении рифейские отложения погружаются. В южной и центральной частях Юрюзано-Айской впадины мощность отложений рифея составляет около 13–15 км, при этом мощность нижнерифейских отложений — 9–12 км, среднерифейских — от 800–1000 до 2000 м, верх-нерифейских — 400–900 м. Суммарная мощность вендского комплекса в юго-западной части терри-

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

A

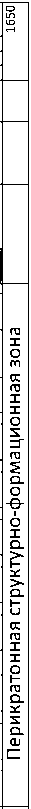

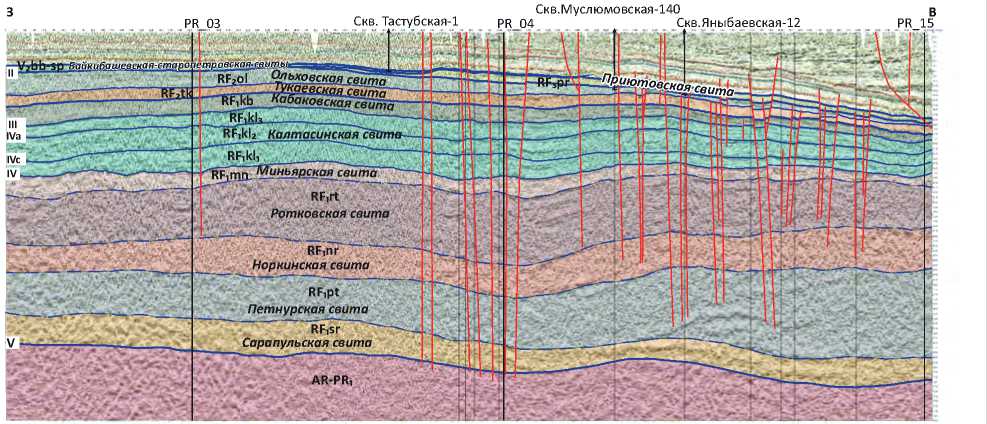

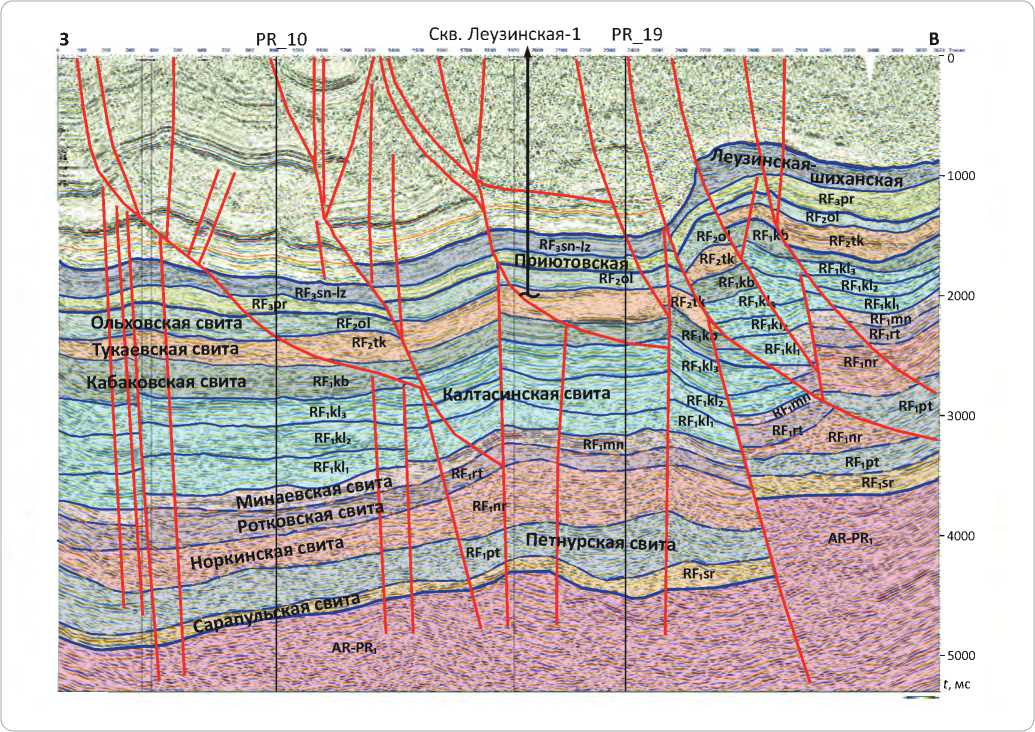

Рис. 4. Геолого-геофизические разрезы

Fig. 4. Geological and geophysical cross-sections

З

Скв. Тастубская-1

PR_03

БЕЖ

RFqkb

V

AR-PR, iii

IVa

IVc IV

В

PR_15

RF,nr

Норкинская свита

Ротковская свита

.Свита £вита Hceuma

Скв.Муслюмовская-140 _.

Петнурская свита

RFiSr

Сарапульская свита

PR12

С Скв.Манчажская-5 Михайловский

PR01

PR13

PR02

А — центральной части Юрюзано-Айской впадины (профиль 2), B — западной части Юрюзано-Айской впадины (профиль 4)

А — central part of Yuryuzano-Aisky depression (Line 2), B — western part of Yuryuzano-Aisky depression (Line 4)

тории около 200–300 м. К востоку отложения венда выклиниваются.

В северном направлении наблюдается подъем всех горизонтов и выклинивание средне-, верх-нерифейских и вендских отложений (см. рис. 4 В). В северо-западной части в районе скв. Манчаж-ская-5 рифейский комплекс представлен докалта-синскими и калтасинскими отложениями. Более поздние отложения рифея отсутствуют. Мощность отложений рифея на севере составляет 3–4,5 км. Калтасинская свита перекрывается вендскими отложениями мощностью 30–80 м, а восточнее выходит под отложения верхнего девона.

Разрез осадочного чехла на всей площади Юрюзано-Айской впадины осложнен многочисленными тектоническими нарушениями, преимущественно это сбросы, взбросы и надвиги. В западной (платформенной) части впадины преобладают вер- тикальные разломы (см. рис. 4). В восточной части впадины залегание всех стратиграфических комплексов, включая фундамент, нарушено взбросо-во-сдвиговыми дислокациями (рис. 5). Суммарная мощность рифейского комплекса в восточной части — 6–6,2 км, при этом мощность нижнерифей-ских отложений — 4,3–5,4 км, среднерифейских — 700–900 м, верхнерифейских — около 800–1100 м.

Тектоническое строение в южной части Юрю-зано-Айской впадины осложнено наличием Кара-тауского аллохтона, отделяющегося от основной территории крупным нарушением субширотного простирания. Верхнепротерозойский комплекс в Каратауском аллохтоне, вероятно, представлен в полном стратиграфическом объеме — нижним, средним, верхним рифеем и вендом, но отличается литолого-стратиграфическим строением. Отражающие горизонты прослеживались по данным ско-

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 5. Геолого-геофизический разрез юго-восточной части Юрюзано-Айской впадины по сейсмическому профилю 16

Fig. 5. Geological and geophysical section across the south-eastern part of Yuryuzano-Aisky depression along the seismic survey line 16

ростного анализа и наличию углового несогласия между подкомплексами. По сейсмическим данным, в Каратауском аллохтоне мощность нижнерифей-ских отложений составляет 9,5–9,7 км, среднери-фейских — 1200–1400 м, верхнерифейских — 1200– 1500 м, вендских — около 100–200 м.

По результатам интерпретации сейсмических профилей и материалам геологической карты (листы N-40, O-40) была построена геологическая карта Юрюзано-Айской впадины со снятым палеозойским чехлом (рис. 6). Рифейские отложения залегают как в автохтоне, так и в аллохтоне. Породы аллохтона и автохтона отличаются друг от друга по тектоническому строению, мощности, стратиграфической полноте разреза. В автохтоне в западной части на предпалеозойскую поверхность выходят отложения позднего венда, в восточной части — отложения рифея: в северной части — раннего рифея, в центральной части — среднего рифея, в юго-восточной части — позднего рифея. Таким образом, наблюдается последовательное омоложение пород докембрийского комплекса в юго-западном направлении. Отложения леузинской свиты залегают, вероятно, в аллохтоне. Верхневендские породы развиты в западной части Юрюзано-Айской впадины и отсутствуют в восточной части.

Литолого-палеогеографические условия образования рифейских и вендских отложений

На основе сейсмостратиграфической интерпретации верхнепротерозойского разреза были построены карты толщин, в дальнейшем использованные для построения палеогеографических карт калтасинского, средне- и позднерифейского и поздневендского времени. При реконструкции палеогеографических обстановок седиментации учитывались результаты литологического, геохимического исследования керна, петрографического изучения шлифов, данные промысловой геофизики.

В пределах Камско-Бельского авлакогена седиментация в докембрии происходила на всей его площади за исключением участков выступающего фундамента (Осинцевско-Красноуфимский выступ, Пермско-Башкирский свод). При анализе сейсмического материала был установлен мощный невскрытый бурением разрез континентальных и прибрежно-морских отложений сарапульской свиты и прикамской подсерии раннего рифея.

Орьебашский цикл седиментации охватывает калтасинское, надеждинское и кабаковское время.

На рис. 7 А представлена палеогеографическая карта калтасинского времени. По сейсмическим данным в северо-восточной части Юрюзано-Ай-

Рис. 6. Геологическая карта Юрюзано-Айской впадины со снятым палеозойским чехлом

Fig. 6. Geological map of Yuryuzano-Aisky depression with Palaeozoic cover removed

Автохтон ( 1 - 9 ): ранний рифей ( 1 – 3 ): 1 — прикамская подсерия, 2 — калтасинская свита, 3 — кабаковская свита; свиты среднего рифея ( 4 , 5 ): 4 — тукаевская, 5 — ольховская; свиты позднего рифея ( 6 , 7 ): 6 — приютовская, 7 — шиханская; свиты позднего венда ( 8 , 9 ): 8 — старопетровская, 9 — бородулинская серия; аллохтон, свиты ( 10 - 12 ): 10 — леузинская, 11 — зиль-мердакская, катавская, инзерская, миньярская, 12 — бакеевская, урюкская, басинская объединенные; 13 — тектонические нарушения; 14 — контур работ; границы ( 15 , 16 ): 15 — административные, 16 — тектонические (а) и Юрюзано-Айской впадины (b); 17 — сейсмические профили; 18 — выходы на поверхность верхнерифейских и вендских пород

Autochthon (1-9): Early Riphean (1–3): 1 — Prikamsky subgroup; 2 — Kaltasinsky Fm, 3 — Kabakovsky Fm; Middle Riphean formations (4, 5): 4 — Tukaevsky, 5 — Ol’khovsky; Later Riphean formations (6, 7): 6 — Priyutovsky, 7 — Shikhansky; Later Vendian formations (8, 9): 8 — Staropetrovsky; 9 — Borodylinsky group; allochthon, formations (10–12): 10 — Leuzinsky, 11 — Zil’merdaksky, Katavsky, Inzersky, Min’yarsky, 12 — Bakeevsky, Uryuksky, Basinsky combined; 13 — faults; 14 — working area outline; boundaries (15, 16): 15 — administrative, 16 — tectonic (a) and Yuryuzano-Aisky depression (b); 17 — seismic survey lines; 18 — Upper Riphean and Vendian rock coming out to the day ской впадины калтасинская свита отсутствует. В юго-западном направлении отмечается постепенное углубление калтасинского бассейна. Выделяется зона прибрежно-морских отложений, в которых сформировались кристаллические строматоли-товые доломиты. В мелководной зоне при незна- чительном поступлении терригенного материала образовались доломиты с маломощными прослойками аргиллитов, песчаников и алевролитов. На юго-западе Юрюзано-Айской впадины в умеренно глубоководной зоне формировались сероцветные доломиты с прослоями глин, мергелей, с примазками черного глинистого или глинисто-углеродистого материала по плоскостям напластования, со следами пиритизации пород. В кровельной части доломитов нередко встречаются включения бурого гематита неправильной формы.

Среднерифейские палеообстановки во многом были унаследованы от раннерифейских. На этом этапе седиментации осадки заполнили вновь сформированные в период байкальской фазы тектогенеза отрицательные структуры [11]. Отмечалась активная вулканическая деятельность, обусловившая наличие в разрезе тукаевской и ольховской свит прослоев темно-зеленых хлоритизированных пи-крит-долеритов.

На рис. 7 В представлена палеогеографическая карта отложений среднего рифея. В северной части Юрюзано-Айской впадины отложения среднего ри-фея отсутствуют. В тукаевское время началась новая обширная трансгрессия, пришедшая с востока. Отложения тукаевской свиты хорошо выдержаны по площади и встречаются повсеместно в зоне развития среднерифейского комплекса. Окислительные геохимические условия прибрежной зоны обусловили розовую окраску песчаников. В песчаниках

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

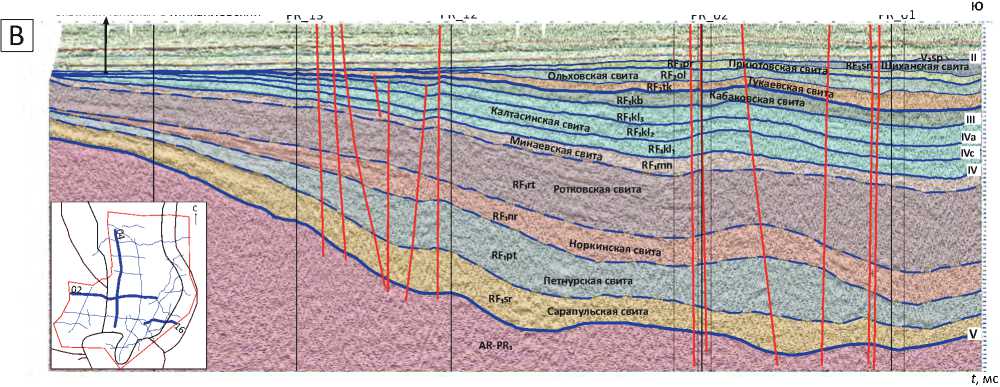

Рис. 7. Литолого-палеогеографические карты Юрюзано-Айской впадины для калтасинского времени (A), среднего рифея (В), позднего рифея (С), позднего венда (D)

Fig. 7. Lithologic and paleogeographic maps of Yuryuzano-Aisky depression for Kaltasinsky time (A), Middle Riphean (В), Later Riphean (С), Later Vendian (D)

11 12

-

Усл. обозначения к рис. 7, окончание

-

Legend for Fig. 7, end.

Зоны ( 1 – 10 ): 1 — прибрежно-морских отложений приливно-отливных равнин (кристаллические строматолитовые доломиты с прослоями известняков), 2 — отложений мелководного шельфа (кристаллические доломиты, часто алевритистые, с прослоями известняков, алевролитов, песчаников), 3 — умеренно глубоководных отложений открытого шельфа (кристаллические и пелитоморфные доломиты с прослоями известняков, глин, мергелей), 4 — прибрежно морских терригенных и карбонатно-терригенных отложений (пестроцветные песчаники с подчиненными прослоями гравелитов, алевролитов и аргиллитов (в тукаев-ское время) и переслаивание пестроцветных аргиллитов, часто доломитовых и доломитовых мергелей (в сихонкинское время), 5 — мелководно-морских глинистых отложений в акбердинское время (темно-серые, черные аргиллиты с прослоями светло-серых алевролитов, редко песчаников), 6 — прибрежно-морских и мелководно-морских терригенных отложений в приютовское время (серые песчаники и алевролиты, пестроцветные алевролиты, аргиллиты, реже доломиты), 7 — лагунных карбонатных отложений в шиханское время (пестроокрашенные глинистые известняки, прослоями доломитизированные, с тонкой ленточной слоистостью, с подчиненными прослоями аргиллитов, мергелей, редко алевролитов), 8 — мелководно-морских карбонатных отложений в леузинское время (доломиты с прослойками углеродисто-глинистого материала), 9 — прибрежно-морских терригенных отложений в байкибашевское время (песчаники с примесью гравийно-галечного материала, с подчиненными прослоями аргиллитов), 10 — мелководно-морских терригенных отложений старопетровского (верещагинского) времени (аргиллиты с прослоями алевролитов, реже песчаников); 11 — отсутствие отложений; 12 — залегание автохтонных отложений под аллохтоном

Zones (1–10): 1 — coastal-marine deposits of tidal plains (crystalline dolomite with limestone partings), 2 — shallow-marine shelf (crystalline dolomite, often silty, with limestone, siltstone, and sandstone partings), 3 — moderately deepwater deposits of open shelf (crystalline and pelitomorphic dolomite with limestone, clay, and marl partings), 4 — coastal-marine terrigenous and terrigenous-carbonate deposits (variegated sandstone with subordinate gravelstone, siltstone, and claystone partings (in Tukaevsky time) and interbedding of variegated claystones, often dolomitic and dolomitic marl (in Sikhonkinsky time)), 5 — shallow-marine argillaceous deposits in Akberdinsky time (dark-grey, black claystone with light-grey siltstone, rarely sandstone partings), 6 — coastal-marine and shallow-marine terrigenous deposits in Priyutovsky time (grey sandstone and siltstone, variegated siltstone, claystone, rarely dolomite), 7 — lagoonal carbonate deposits in Shikhansky time (randomly coloured argillaceous limestone, dolomitized in partings, with fine seasonal bands, with subordinate claystone, marl, and rarely siltstone partings), 8 — shallow-marine carbonate deposits in Leuzinsky time (dolomite with carbonaceous-argillaceous partings), 9 — coastal-marine terrigenous deposits in Baikibashevsky time (sandstone with admixture of gravel-pebble material, with subordinate claystone partings), 10 — shallow-marine terrigenous deposits of Staropetrovsky (Vereschaginsky) time (claystone with siltstone, rarely sandstone partings); 11 — lack of deposits; 12 — autochthon deposits occurrence below allochthon встречаются тонкие миллиметровые прослойки темно-зеленых аргиллитов, в некоторых прослоях — единичные экземпляры гальки вишнево-красных аргиллитов.

Отложения ольховской свиты образовались в прибрежно-морских условиях. Акбердинская подсвита ольховской свиты формировалась в южной части Юрюзано-Айской впадины. Здесь доминировали устойчивые восстановительные условия, при которых накопились темно-серые до черных аргиллиты с прослоями алевролитов серых, иногда с зеленоватым оттенком и редкими прослоями песчаников. Карбонатно-глинистые осадки сихон-кинской подсвиты имеют более широкое распространение и сформировались в окислительных условиях в приближенных к берегу малоподвижных зонах (лагунах).

В начале позднего рифея отмечается новый цикл рифтогенеза, сопровождавшийся внедрением магмы в осадочный чехол и формированием даек габбро-диабаза. Отложения позднего рифея отсутствуют в северной части Юрюзано-Айской впадины. В ее центральной части выделяется зона прибрежно-морских и мелководно-морских отложений приютовской свиты (см. рис. 7 С), которые накопились в окислительных и слабовосстановительных условиях эпиконтинентального морского бассейна. Объем поступающего в седиментационный бассейн железа снизился, в результате чего отложения при-ютовской свиты имеют в основном серую окраску. Гидродинамическая активность бассейна в прию-товское время была непостоянной. В условиях достаточно активной гидродинамики в базлыкское и кожайское время сформировались преимущественно песчаные отложения, иногда с примесью мелкопсефитовых зерен. Снижение гидродинамики среды в кигинское и кармалкинское время обусловило формирование переслаивания алевролитов и аргиллитов, с подчиненными прослоями песчаников, доломитов и мергелей и тонкими темно-серыми углеродисто-глинистыми прослойками.

Южнее выделяется зона образования лагунных карбонатных отложений шиханской свиты (см. рис. 7 С). В более глубоководном по сравнению с приютовским шиханском бассейне преобладали восстановительные условия, иногда сменяющиеся нейтральными [11]. В условиях слабой гидродинамической активности накопились пестроцветные тонкослоистые часто глинистые известняки и доломиты с характерным ленточным чередованием прослоев различной окраски.

Зона накопления леузинской свиты выделяется в юго-восточной части Юрюзано-Айской впадины (см. рис. 7 С). Отложения леузинской свиты накопились в восстановительных условиях мелководного моря и представлены преимущественно доломитами, местами слабобитуминозными, с тонкими темно-серыми углеродисто-глинистыми, иногда глинистыми слойками. Возможно, леузинская свита имеет аллохтонное происхождение.

После формирования верхнерифейских отложений наступил длительный перерыв в осадконакоплении, в течение которого часть верхнерифей-ских отложений подверглась размыву [11, 12].

В вендский этап произошла смена геотектонического режима с авлакогенного на плитный.

Отложения венда сформировались в типично платформенных условиях. В пределах Юрюзано-Ай-ской впадины отложения позднего венда развиты в западной и юго-западной зонах. Их накопление произошло на каировском (бородулинском) этапе седиментогенеза. В раннекаировское время — бай-кибашевский век — отмечалось погружение территории. Геохимический режим был неустойчивым, характерным для прибрежной зоны. В результате образовались неотсортированные глинисто-алевритовые, песчаные, гравийные и галечниковые осадки. Отложения байкибашевской свиты развиты в западной части площади работ в районе скв. Каи-ровская-1 (см. рис. 7 D).

Старопетровский век характеризуется максимальным проявлением трансгрессии. Площадь бассейна была значительно шире современного развития старопетровских отложений [11]. К началу старопетровского века из-за пенепленизации рельефа существенно сократился привнос грубозернистого обломочного материала. В бассейне седиментации преобладал восстановительный режим, обусловивший широкое развитие диагенетического пирита, повышенное содержание закисного железа. В мелководных условиях образовались темно- и зеленовато-серые алевролиты и аргиллиты, с редкими прослоями песчаников.

Перспективы нефтегазоносности

Перспективы нефтегазоносности рифейских отложений на сегодняшний день являются дискуссионным вопросом, поскольку в них нет открытых залежей нефти и газа. Тем не менее, на разных стратиграфических уровнях в рифейских отложениях выявлены нефтегазопроявления, указывающие на возможное развитие процессов генерации и аккумуляции УВ.

Так, в скв. Леузинская-1 в среднем рифее в песчаниках тукаевской свиты, аргиллитах акбердин-ской подсвиты и нижней части сихонкинской подсвиты ольховской свиты наблюдаются повышенные показания газового каротажа, свидетельствующие о существовании на больших глубинах источников УВ. При испытании в открытом стволе в интервале 5064–5181 м из песчаников тукаевской свиты был получен глинистый раствор с УВ-газом дебитом от 2,2 до 10,8 м 3 /сут. При испытании кигинской и ко-жайской подсвит приютовской свиты позднего ри-фея в скв. Апутовская-28 в интервале 3456–3582 м был получен приток глинистого раствора дебитом 0,14 м 3 и пластовой воды с растворенным УВ-газом дебитом 0,33 м 3 .

В скв. Восточно-Аскинская-1 (на Башкирском своде) в ашитской подсвите калтасинской свиты выявлен интервал с аномально высокими газопо-казаниями. При испытании был получен приток газированной пластовой воды дебитом 34,9 м 3 /сут, содержащей УВ-газы (преимущественно метан).

В Пермском крае в терригенных породах ри-фея установлено нефтенасыщение по керну в виде выпотов черной вязкой нефти на Очерской, Сивинской, Соколовской, Таныпской и других площадях.

Таким образом, рифейские отложения можно рассматривать в качестве потенциального нефтегазоносного комплекса с малой степенью изученности.

Открытие в конце XX в. залежей тяжелой высоковязкой нефти в отложениях венда на Шаркан-ском и Тыловайском месторождениях (Республика Удмуртия) и включение их в Государственный баланс обусловило выделение вендского перспективного комплекса. В породах венда нефтепроявления были установлены на территории Верхнекамской впадины и Башкирского свода, большей частью они отмечаются в байкибашевской свите и ее одновозрастном аналоге — кыквинской свите. В керне наблюдаются выпоты, примазки и пропитка густой черной нефтью, иногда битумом. В Удмуртии (в скважинах Сивинская-1, Соколовская-52, Дебес-ская-603) из вендского комплекса были получены притоки тяжелой, вязкой, малосернистой, малопарафинистой нефти с высоким содержанием смолисто-асфальтеновых веществ и низким содержанием бензиновых фракций. Наличие нефтенасыщенных песчаников в вендском комплексе также было установлено в скважинах на Бородулинской, Верещагинской, Куединской, Таныпской, Ишимской и других площадях Пермского края. В скв. Усть-Ай-ская-62, расположенной вблизи западной границы Юрюзано-Айской впадины, в отложениях венда в интервале 2300,1–2313 м отмечаются повышенные газопоказания по каротажу. Непосредственно в пределах Юрюзано-Айской впадины признаки нефтегазоносности в вендском комплексе не отмечены. Тем не менее, выводы о бесперспективности вендских отложений на этой территории преждевременны вследствие их слабой изученности.

Нефтегазоматеринские породы выявлены на разных стратиграфических уровнях от раннего рифея до венда. Источником ОВ в породах рифея служили древнейшие водоросли. Диагностическим признаком нефтегазоматеринских пород является повышенное содержание С орг . Пиролитическими исследованиями в скв. Восточно-Аскинская-1 в нижнерифейских отложениях были установлены высокие значения С орг в мергелях кубиязинской подсвиты кабаковской свиты (0,51–0,72 %), в аргиллитах и мергелях арланской и ашитской подсвит калтасинской свиты (0,53–1,52 %). Вендские отложения характеризуются низкими значениями С орг , не превышающими 0,1 %. В скв. Леузинская-1 повышенные значения С орг выявлены в аргиллитах акбердинской подсвиты ольховской свиты среднего рифея (0,58 %), мергелях и глинистых известняках шиханской свиты позднего рифея (0,30–0,85 %). Породы характеризуются низкими значениями параметров S 1 и S 2 (менее 1 мг/г породы), что, вероятно, обусловлено выработанностью нефтегазоматеринского потенциала. По нефтегазогенерационному потенциалу породы рифея относятся к бедному классу (по классификации B. Tisso, D. Velte,1981;

K.E. Peters, 1986). По мнению Т.В. Ивановой с соавторами, невысокие значения геохимических показателей при больших мощностях нефтегазоматеринских пород позволяют предположить, что масса генерируемых УВ составляет миллионы тонн [13]. Содержание битумоидов в рифейских породах в скв. Леузинская-1 составляет 0,0001–0,0006 %, в то время как в скв. Восточно-Аскинская-1 достигает сотых долей процента. Низкое содержание битумоидов в скв. Леузинская-1 связано, вероятно, с ее расположением в зоне разломов. Максимальные значения содержания битумоидов отмечаются в мергелях ку-биязинской подсвиты кабаковской свиты раннего рифея (до 0,0164 %) и аргиллитах ольховской свиты (до 0,0135 %). Температура максимального выхода УВ для рифейских пород — 433–606 °С, вендских — 418 °С. Степень преобразованности ОВ в рифее оценивается в градациях катагенеза от МК 1 до МК 5 , в венде — ПК 2-3 –МК 1 .

Степень изученности ОВ пород докембрия недостаточна для полной и объективной оценки их нефтегазопроизводящих возможностей.

Фациальные условия и циклический характер осадконакопления рифей-вендских отложений благоприятны для формирования в них пород-коллекторов и покрышек.

В разрезе рифей-вендского комплекса выделяется несколько уровней песчаниковых толщ, которые могут быть коллекторами. В раннем рифее — это песчаники норкинской и ротковской свит, в среднем рифее — тукаевской свиты, в позднем ри-фее — базлыкской и кожайской подсвит приютов-ской свиты, в венде — песчаники байкибашевской свиты. Изучение коллекторских свойств пород в скв. Леузинская-1 показало, что они являются непроницаемыми или слабопроницаемыми и обладают низкой емкостью (от долей процента до 3,2– 3,5 % — в песчаниках приютовской и тукаевской свит). Повышение проницаемости пород связано с зонами трещиноватости. Также предполагается наличие коллекторов в карбонатных породах кал-тасинской свиты, в разрезе которой присутствуют обломочные, органогенно-обломочные, биогерм-ные разности доломитов, которые могут выступать в роли как первичных, так и вторичных кавернозно-поровых коллекторов.

Покрышками для пород тукаевской свиты служат глинисто-карбонатные отложения ольховской свиты, для пород базлыкской и кожайской подсвит приютовской свиты — глинистые отложения кигин-ской и кармалкинской подсвит приютовской свиты, для байкибашевской свиты — глинистые отложения старопетровской свиты.

Выводы

При обобщении результатов бурения, сейсморазведки, геологического картирования установлены различные объемы и неравномерное распределение рифей-вендских отложений по площади современной Юрюзано-Айской впадины. Наличие нижнерифейских отложений выявлено на всей территории Юрюзано-Айской впадины. Средне- и верхнерифейские отложения отсутствуют в северной части. Вендский разрез представлен только в объеме позднего венда с максимальными мощностями на юго-западе. В восточном направлении вендские отложения выклиниваются.

Рифей-вендский структурный этаж в западной части Юрюзано-Айской впадины характеризуется сложным блоковым строением; в восточной части осложнен позднепалеозойским тектогенезом, в результате которого сформировались складчатые структуры взбросово-надвигового типа с поднятым восточным и опущенным западным крылом. Формирование разрывных нарушений способствовало образованию зон повышенной трещиноватости по всей толще комплекса.

Осадкообразование карбонатно-терригенных рифейских отложений происходило в различных обстановках: в континентальных, прибрежно-морских, мелководно-морских. Оно приурочено к трем этапам рифтогенеза — ранне-, средне- и позднери-фейскому. Начало каждого этапа фиксируется по появлению красноцветных грубообломочных континентальных формаций ранней стадии рифто-генеза, сохранившихся в разрезе наиболее полно. На зрелых стадиях формировались сероцветные и пестроцветные песчано-глинистые, глинисто-кар-бонатные и карбонатные прибрежно- и мелководно-морские формации. Авандельтовые формации поздних стадий рифтогенеза сохранились только в раннем рифее. Образование терригенных толщ венда приурочено к эпиплатформенному бассейну.

Сформированные породы рифей-вендского комплекса весьма плотные и обладают низкой емкостью за счет утраты первичной пористости, в результате чего в них практически отсутствуют коллекторы порового типа и преобладают коллекторы трещинного типа.

Пиролитические исследования в скв. Леузин-ская-1 показали, что породы характеризуются низким С орг и относятся к бедному классу нефтегазоматеринских пород с высоким уровнем преобразования керогена. Однако расположение скв. Леузинская-1 в зоне тектонических нарушений делает эти выводы неоднозначными. Недостаток фактического материала, отсутствие керна из автохтона, слабая геохимическая изученность, сложные тектонические перестройки оставляют вопрос о перспективах отложений рифея нерешенным и требуют дальнейшего изучения.

Вендские отложения относятся к перспективному малоизученному комплексу.

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР