Особенности гидродинамики водоемов с вертикальной плотностной неоднородностью водных масс в условиях активного техногенеза

Автор: Любимова Татьяна Петровна, Лепихин Анатолий Павлович, Паршакова Янина Николаевна, Богомолов Андрей Владимирович, Ляхин Юрий Сергеевич, Исахов Алибек

Журнал: Вычислительная механика сплошных сред @journal-icmm

Статья в выпуске: 1 т.16, 2023 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты численного моделирования и натурных исследований устойчивости технического водоснабжения крупных промышленных предприятий. Водопотребление является одним из важнейших показателей надежности функционирования таких предприятий. Особенно остро данная проблема стоит для предприятий, расположенных в зонах активного техногенеза, где доминирующим фактором в формировании загрязнения водных объектов являются недекларируемые рассредоточенные, так называемые диффузные источники загрязнения. Создаваемые на этой территории для целей технического водоснабжения водохранилища имеют ряд особенностей, которые необходимо учитывать при их проектировании. Для решения данной задачи часто создаются относительно небольшие специальные водохранилища для технического водоснабжения. При их создании априорно предполагается, что формируемые в них водные массы будут относительно однородны по акватории и глубине. При этом для предотвращения возможного накопления в нижних придонных горизонтах загрязняющих веществ, как правило их промывка. Однако опыт эксплуатации таких водохранилищ в зоне разработки Верхнекамского месторождения калийных и магниевых солей (ВКМКМС) ( Урал, Россия), показал, что в этих водоемах вследствие интенсивного диффузного загрязнения формируется значительная вертикальная неоднородность, принципиально изменяющая гидродинамику этих водных объектов. На основе комплекса исследований, включающих натурные наблюдения и вычислительные эксперименты, показано, что вертикальная неоднородность водных масс играет ключевую роль в обеспечении устойчивости технического водоснабжения.

Водные объекты, моделирование качества воды, сезонная динамика, вертикальная стратификация водных масс

Короткий адрес: https://sciup.org/143180090

IDR: 143180090 | УДК: 532.5:556.18 | DOI: 10.7242/1999-6691/2023.16.1.9

Текст научной статьи Особенности гидродинамики водоемов с вертикальной плотностной неоднородностью водных масс в условиях активного техногенеза

В силу широкого круга технологических, экономических, экологических факторов водоснабжение, как питьевое, так и техническое, зачастую осуществляется из поверхностных водных объектов. В качестве основных лимитирующих требований к источникам водоснабжения рассматриваются возможный и необходимый объемы забора воды, содержание в воде ингредиентов, удовлетворяющее санитарногигиеническим и технологическим требованиям [1]. При этом, как правило, априори предполагается, что качество воды в водоеме, по крайней мере по глубине, достаточно однородно. Однако проведенные в последние годы исследования показывают, что данное допущение выполняется далеко не всегда [2–11]. В достаточно крупных водных объектах, даже специально созданных для организации водоснабжения различных отраслей хозяйства (энергетики, судоходства, лесосплава, водоснабжения и сельского хозяйства), могут наблюдаться устойчивые вертикальные плотностные неоднородности (слоистость воды), которые различаются температурой, минерализацией и количеством содержащихся в них взвешенных веществ.

В свете обеспечения устойчивого водоснабжения наибольший интерес представляет неоднородность водных масс, обусловленная минерализацией, различием химического состава воды. Слоистость воды

по толще может иметь как совершенно разный генезис, так и характер проявления. В общем случае для формирования вертикальной стратификации в водном объекте необходимы:

– источник притока воды, характеризующейся значительно отличающейся плотностью от плотности окружающей жидкости;

– малые скорости течения, при которых не происходит интенсивного вертикального перемешивания и, соответственно, выравнивания плотности воды по глубине.

В связи с этим наиболее часто образование вертикальной неоднородности связанно: со слиянием двух рек, характеризующихся разными свойствами водных масс, особенно, если реки объединяются в одно русло в подпоре от расположенной ниже плотины; с выходом в водный объект высокоминерализованных фильтрационных промышленных и бытовых разгрузок; с неоднородностью температуры в объеме воды. Гидродинамические эффекты от слияния двух рек часто оказывают определяющее влияние на устойчивость водопользования. Типичная для этой ситуации модель формирования вертикальной плотностной стратификации наблюдается в Камском водохранилище ниже впадения в него общего потока вод Чусовой и Сылвы [2–4]. Следует отметить еще одно важное обстоятельство: основной питьевой водозабор для города Перми — Чусовские очистные сооружения (ЧОС), также находится непосредственно в этой зоне. Таким образом, существенное различие жесткостей воды названных рек в зимний период стало причиной рассмотрения актуальной задачи — обеспечения устойчивого селективного отбора воды из Чусовой, характеризующейся меньшей, по сравнению с Сылвой, жесткостью. Решение проблемы имеет стратегическое значение не только с точки зрения промышленного потребления, но и для снабжения населения города Перми водой нормативного качества [3, 4].

Эта важная социальная задача включает два связанных между собой блока: гидрологический и гидродинамический.

В рамках гидрологического блока выполнен комплекс уникальных гидрологических и гидрохимических наблюдений с использованием современных средств измерений для оценки характера и масштабов стратификационных эффектов, сопровождающих слияние рек. В пределах гидродинамического блока построены модели интересующих процессов и проведены соответствующие вычислительные эксперименты по отработке оптимальных схем организации селективного отбора воды.

В целом гидрологический и гидродинамический аспекты решения данной проблемы рассматривались в [4]. На заключительной стадии — технической реализации проекта селективного отбора воды на ЧОС, требовались значения параметров донного барьера, который способен «отсекать» забор оголовками водозабора воды с повышенной жесткостью в условиях внутригодового регулирования работы Камской ГЭС. В ходе выполнения исследований выяснилось, что существенные внутрисуточные колебания уровня воды в водохранилище, как результат функционирования ГЭС, способны генерировать когерентные структуры, оказывающие значимое влияние на качество забираемой воды [12].

Наиболее распространенным механизмом формирования вертикальной плотностной неоднородности в водных объектах, расположенных в зонах активного техногенеза, являются разгрузки высокоминерализованных рассолов, связанные как с природными факторами, так и с процессами деятельности человека. При этом дополнительное, в ряде случаев определяющее влияние может оказывать вертикальная температурная неоднородность водных масс.

-

2. Материалы и методы

-

2.1. Натурные измерения

-

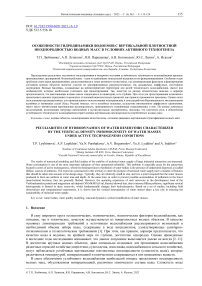

В качестве типичного примера, где устойчиво проявляется плотностная стратификация воды, рассматривается Верхне-Зырянское водохранилище, специально созданное для обеспечения технического водоснабжения калийных предприятий БКПРУ-2 и БКПРУ-4 (Березниковских калийных производственных рудоуправлений ПАО «Уралкалий»), расположенных в городе Березники (Рис. 1). Верхне-Зырянское водохранилище находится в долине реки Зырянка. Река Зырянка — левобережный приток реки Камы, впадает в 889 км от ее устья. Река Зырянка — результат слияния рек Извер и Легчим. Общая площадь ее водосбора равняется 365 км 2 , длина 53.0 км (с рекой Извер), средний уклон водотока 2.2%. На площади водосбора насчитывается 116 водотоков, их общая протяженность 243.7 км, густота речной сети составляет 0.643. Река Зырянка относится к водным объектам с очень малой гидрологической изученностью, с практически полным отсутствием информации на гидрологических постах государственной сети наблюдений.

В среднем и нижнем течениях река перекрыта плотинами, в результате этого появились ВерхнеЗырянское и Нижне-Зырянское (Сёминский пруд) водохранилища. На участке между ними отмечено 5 основных притоков, крупнейший из которых река Быгель. Створы плотин, образующих Верхне-Зырянское и Нижне-Зырянское водохранилища, расположены соответственно в 11.0 км и 1.0 км от устья реки Зырянки. Каскад созданных водоемов осуществляет сезонное регулирование стока и является единым водохозяйственным комплексом.

а

БКПРУ-4

1,21.0 120.0 119.0 118.0 117.0116.0 J.115.0

1656 © 1657

Верхне-ЗырянСКОв ВДХр.

Обозначения:

® Контрольные вертикали

б

Рис. 1. Распределение глубин ( а ) по акватории Верхне-Зырянского водохранилища по данным батиметрической съемки, выполненной сотрудниками ГИ УрО РАН, и местоположение контрольных вертикалей на акватории ( б )

Верхне-Зырянское водохранилище, построенное и введенное в постоянную эксплуатацию в 1969 году, расположено в 3.5 км юго-восточнее города Березники. Грунты на территории его водосбора преимущественно глинистые и тяжелосуглинистые. В понижениях формируются торфяные и торфяно-глеевые почвы. В геологическом строении ложа водохранилища принимают участие четвертичные и верхнепермские отложения.

Залесенность (естественное зарастание деревьями) территории водосбора Верхне-Зырянского водохранилища составляет около 90%. Растительность представлена главным образом среднетаежными лесами с преобладанием ели. Еловый лес может иметь примесь пихты, а местами перемежается осиновыми и березовыми лесами и сфагновыми болотами, на песках растут сосновые боры. На бедных почвах широколиственных древесных пород заметно меньше.

В состав гидротехнических сооружений вида водохранилищ, создаваемых для различных хозяйственных нужд, входят: чаша с плотиной (дамбой), система водосброса и система водоснабжения. Морфометрическая характеристика Верхне-Зырянского водохранилища приведена ниже в Балтийской системе высот (БС) [2]: - отметка ФПУ ( форсированный подпорный уровень или горизонт форсировки ) 124.3 м;

-

- отметка НПУ ( нормальный подпорный уровень ) 124.0 м;

-

- отметка УМО ( уровень мертвого объема или горизонт сработки водохранилища) 121.0 м;

-

- полный объем (объем, заключенный между дном чаши и зеркалом воды на отметке НПУ) 13.0 км 3 ;

-

- полезный объем (разность объемов водохранилища при НПУ и УНС) 10.0 км 3 ;

-

- площадь зеркала на отметке НПУ 4.2 км 2 ;

-

- отметка уровня наибольшей сработки 123.0 м (согласно Правилам безопасной эксплуатации Верхне-Зырянского водохранилища);

-

- размеры водохранилища на отметке НПУ: длина 7.0 км, средняя ширина 0.6 км, средняя глубина 3.1 м.

Уровень воды в верхнем бьефе Верхне-Зырянского водохранилища стабилен и в среднем держится на отметке 123.4 м БС, что на 0.6 м ниже отметки НПУ и, соответственно, на 0.9 м ниже отметки ФПУ. Распределение глубин по акватории представлено на рисунке 1 а . Максимальная глубина достигает 11.0 м. Наибольшие глубины отмечаются вдоль старого русла Зырянки.

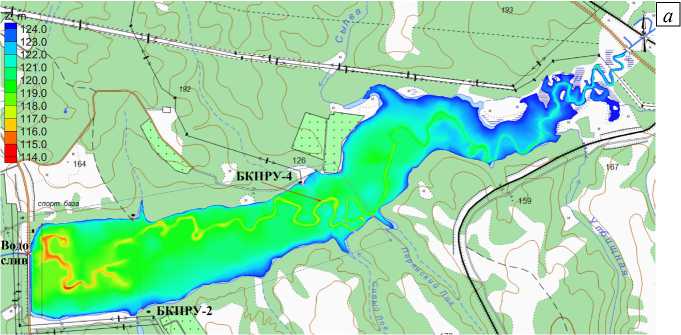

При проектировании этого технического сооружения не была учтена возможность фильтрационных разгрузок в него, соответственно не предусмотрена организация его эффективной промывки при прохождении весеннего половодья. Кроме того, в связи с техническим переоснащением предприятий, переходом на новое оборудование значительно возросли требования к качеству забираемой воды. Предельно допустимое содержание (ПДК) хлоридов, рассматриваемых как основной лимитирующий ингредиент в воде, используемой для питьевых и культурно-бытовых целей, составляет 350 мг/л [14], для рыбохозяйственных водоемов — 300 мг/л [15], однако технологический регламент целого ряда промышленных предприятий Соликамско-Березниковского промышленного узла предписывает 100 мг/л. Комплекс гидрологических и гидрохимических наблюдений, выполненных в рамках исследования ВерхнеЗырянского водохранилища, показал, что общая минерализация воды, включающая основные макрокомпоненты, в первую очередь хлориды, кальций, магний, калий, натрий, а соответственно, и удельная электропроводность воды существенно неоднородны по глубине потока (Рис. 2). При достаточной устойчивости фильтрационных процессов в условиях стабильности гидрологического режима водного объекта эти состояния устойчивы и не зависят от сезона года.

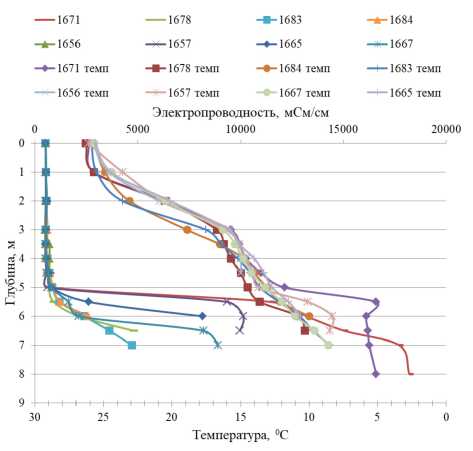

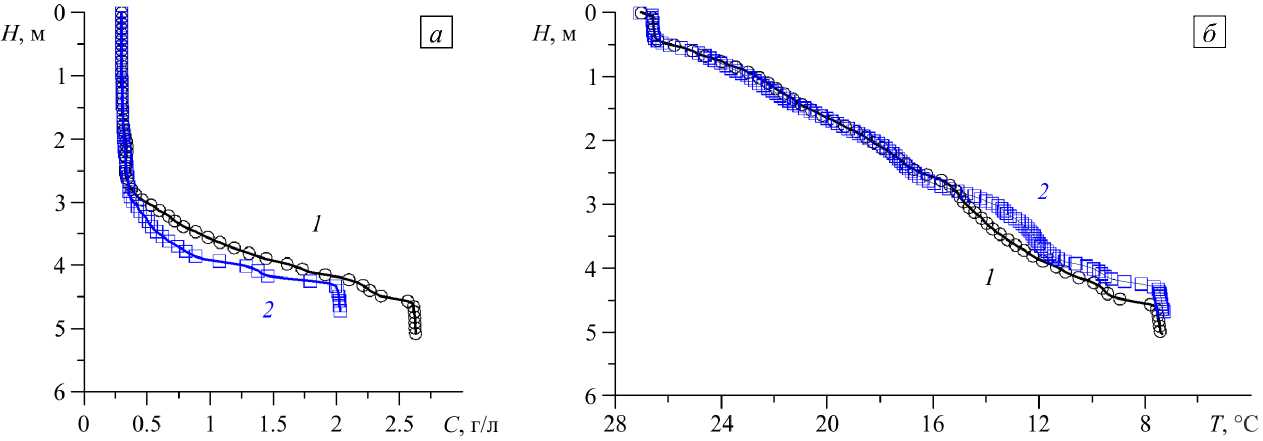

Как следует из рисунка 2, содержание макрокомпонентов в поверхностных горизонтах водохранилища практически на порядок меньше, чем в придонном слое. К тому же наблюдаются и значительные вертикальные градиенты температуры (Рис. 2, 3). Но так называемый «слой скачка» — горизонт, на котором происходит резкое изменение регистрируемой величины (температуры и электропроводности) находится на одной глубине. Эта особенность водных масс является дополнительным фактором, способствующим формированию устойчивой вертикальной стратификации.

Рис. 2. Распределение по глубине измеренных значений удельной электропроводности и температуры воды на контрольных вертикалях

Рис. 3. Характерное распределение по глубине удельной электропроводности и температуры воды в летний период

Вычислительные эксперименты, выполненные на основе построенной гидродинамической модели в 3D постановке [10], показали, что границы раздела слоев водных масс устойчивы, они сохраняются при действующей конструкции водосбросного устройства даже при максимальных расходах воды в период весеннего половодья.

Так как промывка водохранилища технически не предусмотрена при конструировании, то для повышения устойчивости системы технического водоснабжения предприятий предлагается изменить положение водозаборных оголовков, а именно поднять их выше. Забор воды должен осуществляться из слоя, находящегося выше порога водослива. Этот слой воды, согласно как результатам вычислительных экспериментов, так и по данным натурных измерений, в течение года активно промывается, в нем не наблюдается устойчивого роста минерализации.

-

2.2. Математическая модель

1

11.00

9.90

8.80

7.70

6.60

Для анализа эффективности режимов промывания Верхне-Зырянского водохранилища проведена серия вычислительных экспериментов на основе сопряжения гидродинамических моделей в 2D и 3D постановках. Гибридная схема расчетов уже неоднократно успешно применялась при решении конкретных водохозяйственных задач [3, 6–8]. При этом, в отличие от задачи, рассмотренной в [10], в данном исследовании учитывалась неравномерность распределения по глубине не только минерализации, но и температуры воды, что для летнего периода имеет очень важное значение.

Гидродинамическая модель в 2D постановке строилась в специализированном программном продукте SMS v.11.1 американской компании AQUAVEO LLC [16], а трехмерное численное моделирование проводилось в пакете ANSYS Fluent (ANSYS, Inc., Canonsburg, Pennsylvania, USA), основанном на методе конечных объемов. Неравномерная сетка получалась по технологии пакета ANSYS Fluent.

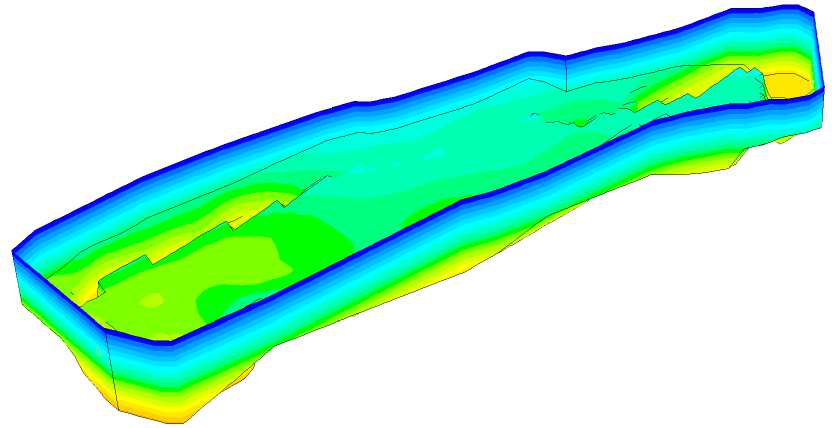

Для оценки влияния расхода воды, пропускаемой через плотину, на положение слоя скачка минерализации по глубине 0 < z < H проводилось 3D численное моделирование. Решалась задача для реальной геометрии исследуемого объекта (Рис. 4) Расчетная область по акватории разбивалась на четырехугольные ячейки с линейным размером 20 м, по глубине сетка имела 80 узлов и сгущалась в направлении дна водохранилища; максимальный вертикальный размер ячейки составлял 0.3 м, минимальный 0.02 м. Общее число узлов расчетной сетки равнялось 670000.

z , м

Рис. 4. Расчетная сетка при 3D моделировании участка Верхне-Зырянского водохранилища длиной 3.1 км; максимальная глубина составляет 11 м; для визуализации вертикальный масштаб увеличен в 20 раз

В начальный момент времени распределение концентрации по глубине считалось неравномерным:

, , f0.3 г/л, z > 4, C ( z ) =

V ’ [3.0 г/л, z < 4.

Температура полагалась постоянной и равной значению на дне чаши T = 7 °С.

Из выпускного устройства плотины при поднятии затворов водосбросов, нижняя часть которых расположена на глубине 4 м от свободной поверхности водохранилища, с постоянной скоростью v вытекала вода. На входе в расчетную область задавался постоянный поток со скоростью U .

Для вычислений применялся метод конечных объемов. Расчеты проводились в рамках нестационарной неизотермической задачи до получения стационарного решения с относительной точностью 3.5 х 10 -4 . Турбулентные пульсации описывались с помощью ( к -8 )-модели как наименее ресурсо- и времязатратной. Параметризация плотности воды в зависимости от минерализации и температуры производилась на основе уравнения состояния в виде степенной функции:

Р = Ро + AcC + BcC1.5 + DcC2, где p0 = 999.843 + 0.067939T - 0.009095 T2 + 0.000169 T3,

A c = 0.824 - 0.004090 T + 0.000076 T 2,

Bc = - 0.005726 + 0.000102 T , Cc = 0.000483.

Перепад плотности по глубине достигал 10%.

Уравнения баланса массы и импульса имели вид:

др д

dt ю^ (pv-v>=

d p + d

8 x i d x j

ц

'd v , d v - 2,

18 j

^ d xj d x i 3

+-- d x j

—

2 I , Л' |

-| P k + Ц , — 18 -j

3 I d x , J

+ P g - .

Уравнения (2) и (3) содержат следующие обозначения: р — плотность жидкости; v i — компоненты скорости в декартовых координатах ( i = x , y , z ), при этом z — вертикальная координата, x и y — горизонтальные координаты, основной поток направлен вдоль x -координаты; ц — кинематическая вязкость жидкости; 8 -- — символ Кронекера. Турбулентная вязкость ц t является функцией турбулентной кинетической энергии к и скорости ее диссипации е : ц t =р C ц к 2 /е, где C ц — константа.

Уравнения для нахождения турбулентной энергии и скорости ее диссипации записывались в виде:

d

—(р к ) + — ( р k v,)

8 Г ’ 8x.

d

-А| S x j LI

ц t I d к „ „ ц +— It— + Gk + Gb

G к J d x j J

— р е ,

d z A d , x d

—( Pe )+—( Pev, ) =— d t d x i d x j |

ц | de

Ц+ hr"

Ge J 5 X j J

+ C lef G k k

—

C k

.

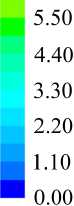

В уравнениях (4) и (5) имеют место следующие обозначения: О к = ц t S 2 — генерация турбулентной кинетической энергии за счет среднего градиента скорости; S = ^2 S;jS j — норма тензора средней скорости

, „ 1 f dv; dv. I деформации потока, Sr =— —-+--- ; Pr — турбулентное число Прандтля; C , С2 , ак, g — константы.

‘; 2 Idxi dx; I ' 1е 2е к e n R r g; (цtN dP „

В уравнение для турбулентной кинетической энергии входит член G b =—--- , описывающий

Pr t d x ;

генерацию турбулентной энергии за счет сил плавучести в поле силы тяжести. Поскольку вектор ускорения свободного падения g направлен вертикально вниз, в случае устойчивой плотностной стратификации ( dP/d x 3 < 0) вышеуказанный член является отрицательным, что означает уменьшение турбулентной кинетической энергии при действии сил плавучести.

Применимость ( к — е )-модели турбулентности была проверена тестовыми расчетами с использованием модели более высокого порядка — модели Рейнольдса, в которой решаются семь дополнительных уравнений для напряжений Рейнольдса. Обнаружено, что для различных сеток отличие в полученных данных для интегральных значений компонент скорости в различных сечениях составляет менее 5%.

Уравнение переноса примеси записывалось в виде:

d

d t ( P c ) + v' ( p v c ) = —V- J .

В уравнении (6) содержатся следующие обозначения: V — оператор набла; J — вектор диффузионного потока примеси, определяемый выражением

J = —р ( D m + D . ) V С .

Здесь: D m — коэффициент молекулярной диффузии; D t — эффективный коэффициент турбулентной диффузии, связанный с турбулентной вязкостью ц t соотношением D t = ( ц t /р ) /Sc t , где Sc t — турбулентное число Шмита.

Турбулентный перенос тепла представлялся с использованием модели Рейнольдса аналогично турбулентному переносу импульса. Уравнение для энергии имело следующий вид:

5 T ( A I

K eff + ui (T j),, , dx- v /ef I

-

— (р C p T ) + — Г u, р C p T != — d Л ' d xi L J d x ;

где C p — удельная теплоемкость, к eg- — эффективная теплопроводность,

( т у ) — девиатор тензора

напряжений

( j ef Ц eff

д u j д u i ) 2 д u k

+Цeffоij, дх, дх. I 3 f дх, ij k

при этом ц eff = к eff Pr jCp — эффективная вязкость, определяемая через эффективную теплопроводность: к eff = к + C p ц t /Pr , , где к — коэффициент теплопроводности.

Граничные условия, при которых решалась задача (1)–(9), приведены ниже для разных границ системы: – на дне и берегах чаши, то есть на жестких границах, предполагалось выполнение условий прилипания и нулевого потока массы

v х = v y = V z = 0, — = 0, T = T o ;

д п

– на входе в расчетную область задавалась скорость основного потока (вектор скорости потока окружающей среды перпендикулярен входной границе U = { U , 0, 0 } ); концентрация устанавливалась равной фоновой концентрации загрязняющего вещества в воде:

v , = U , v у = 0, v z = 0, - = - 0 , T = T + z ( T a - T )/ H ;

– верхняя граница области, соответствующая свободной поверхности жидкости, полагалась недеформируемой; на ней считались отсутствующими нормальная компонента скорости жидкости, касательные напряжения и поток примеси

< \ п ^ v 8vz д v у 8vz д -

(vn ) = 0, —- + —- = 0, —- + —- = 0, — = 0, дxz дх, дxz дxv д n zx zy

кд Т = — h ( т - T ) , д n

где h — коэффициент теплообмена, Te — температура воздуха;

– на поверхности воды задавался линейный закон теплоотдачи, учитывающий нагрев поверхности от окружающего воздуха; коэффициент теплообмена выбирался на основании данных полевых измерений и составлял 100 Вт/м 2 ·К;

– на выходе из расчетной области требовалось выполнение условия баланса массы

<^P

v

i„

^S

-

in out

Для коэффициента шероховатости дна реки взято значение 0.035, которое соответствует однородной поверхности песчаных зерен и их диаметру 0.001 м. При получении дискретных аналогов разрешающих уравнений применялись конечные объемы с «привязкой» переменных к центрам граней. При выполнении пространственной дискретизации уравнений схема имела второй порядок точности. Временная эволюция моделировалась на основе явной схемы второго порядка аппроксимации. Трехмерное численное моделирование осуществлялось в программном пакете ANSYS Fluent на вычислительном кластере URAN Института математики и механики им. Н.Н. Красовского (Екатеринбург, Россия).

3. Результаты

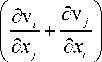

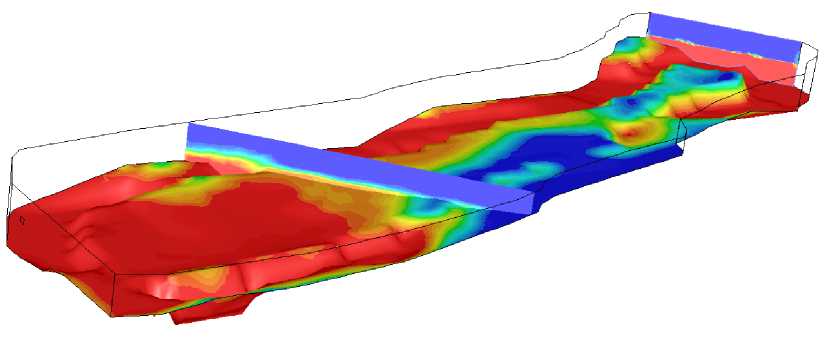

Результаты численных экспериментов наглядно показывают наличие скачка минерализации водных масс на водозаборе БКПРУ-4 (см. Рис. 1), несмотря на пропуск низкоминерализованной воды. При сливе воды происходит определенная промывка водохранилища, однако наблюдается не полное вымывание соли, а лишь ниже располагается слой плотностного скачка.

Рис. 5. Распределения минерализации на дне и в вертикальных сечениях близи водозабора БКПРУ-4 при расходе воды на водопропускных устройствах 2,04 м3/с; для визуализации вертикальный масштаб увеличен в 20 раз

мг/л

Далее приведены результаты вычислений для характерного летнего расхода воды. На рисунке 5 показано поле минерализации воды на расчетном участке Верхне-Зырянского водохранилища. Видно, что промывка данного водного объекта при существующем местоположении водопропускных отверстий не возможна. При их проектной заглубленности свежая, весенняя (неминерализованная) вода «скользит» по границе раздела слоев и практически не замещает более минерализованную воду из придонных горизонтов.

Слой скачка минерализации по глубине для двух вертикалей, соответствующих вертикалям натурных измерений 1683 и 1684 (см. Рис. 1 б ), показан на рисунке 6 а . Расположение слоя скачка совпадает качественно с данными рисунка 2. Распределение температуры по глубине также имеет нелинейный характер (см. Рис. 6 б ).

Рис. 6. Изменение минерализации ( а ) и температуры ( б ) вблизи водозабора БКПРУ-4 на различных контрольных вертикалях (см. Рис. 1 б ): на 1683 ( 1 ); на 1684 ( 2 )

Полученные результаты свидетельствуют о невозможности эффективной промывки водоема при эксплуатируемой конструкции водосливного устройства. Распределение минерализации станет существенно другим, если водопропускное отверстие расположить на 2 м ниже действующей конфигурации. При таком, более глубинном, размещении водослива зоны повышенной минерализации будут образовываться только в отдельных локальных понижениях рельефа дна и не скажутся на качестве забираемой воды. Наблюдаемая в летний период года значительная вертикальная неоднородность водных масс по температуре усиливает плотностное расслоение и еще более снижает продуктивность промывки за счет слива. В связи с этим для обеспечения устойчивой работы существующего водозабора изменить конструкцию водосливного устройства на сегодняшний день не представляется возможным, по авторским результатам исследований принято решение повысить местоположение водозаборного оголовка на БКПРУ-4 (см. Рис. 1 а ).

4. Заключение

Водные объекты, находящиеся в зонах активного техногенеза, могут характеризоваться значительным диффузным загрязнением, формируемым за счет фильтрационных разгрузок в подземных водах придонной области. Выполненный комплекс как натурных исследований, так и вычислительных экспериментов показал, что в этих условиях при низких скоростях течений образуется устойчивая вертикальная плотностная стратификация, оказывающая заметное влияние на качество забираемой для хозяйственных нужд воды. Так, в Верхне-Зырянском водохранилище, в его нижнем придонном слое, создается обширная область повышенной минерализации воды. В условиях постоянной плотностной стратификации для увеличения устойчивости функционирования системы водоснабжения из данного и подобных ему объектов необходим переход на селективные технологии забора воды.

Существующая конструкция плотины не позволяет производить эффективную промывку водохранилища, таким образом отсутствует возможность вытеснения высокоминерализованных вод, сконцентрированных в придонных слоях. Поэтому для обеспечения устойчивого водоснабжения промышленных предприятий, пользующихся водами Верхне-Зырянского водохранилища, предложено выполнить реконструкцию расположения оголовков водозабора путем поднятия их отметки выше границы расслоения водных масс.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 19-41-590013 и № 20-45-596028) и Правительства Пермского края в рамках научного проекта № С-26/828.

Список литературы Особенности гидродинамики водоемов с вертикальной плотностной неоднородностью водных масс в условиях активного техногенеза

- СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- Лепихин А.П., Немковский Б.Б., Онянов В.А., Капитанова Е.Н. Селективный отбор воды // ВСТ. 1988. № 3. С. 27-28.

- Lyubimova T., Lepikhin A., Parshakova Ya., Konovalov V., Tiunov A. Formation of the density currents in the zone of confluence of two rivers // J. Hydrol. 2014. Vol. 508. P. 328-342. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2013.10.041

- Лепихин А.П., Любимова Т.П., Возняк А.А., Паршакова Я.Н., Богомолов А.В., Ляхин Ю.С. Особенности регулирования качества воды при ее селективном заборе из водохранилищ // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2017. № 3. С. 56-68.

- Любимова Т.П., Лепихин А.П., Паршакова Я.Н. Численное моделирование отведения высокоминерализованных сточных вод в водные объекты с целью усовершенствования конструкций выпускных устройств // Вычисл. мех. сплош. сред. 2019. Т. 12, № 4. С. 427-434. https://doi.org/10.7242/1999-6691/2019.12.4.36

- Lyubimova T., Lepikhin A., Parshakova Ya., Lyakhin Yu., Tiunov A. Application of hydrodynamic modeling in 2D and 3D approaches for the improvement of the recycled water supply systems of large energy complexes based on reservoirs-coolers // Int. J. Heat Mass Tran. 2019. Vol. 140. P. 897-908. https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2019.05.105

- Лепихин А.П., Веницианов Е.В., Любимова Т.П., Тиунов А.А., Паршакова Я.Н., Ляхин Ю.С., Богомолов А.В. Влияние вертикальной неоднородности водных масс на устойчивость промышленного водоснабжения в зонах высокой техногенной нагрузки // Труды КарНЦ РАН. 2021. № 4. С. 53-63. https://doi.org/10.17076/lim1419

- Лепихин А.П., Возняк А.А., Любимова Т.П., Паршакова Я.Н., Ляхин Ю.С., Богомолов А.В. Исследование особенностей формирования и масштабов диффузного загрязнения, сформированного крупными промышленными комплексами, на примере Соликамско-Березниковского промузла // Водные ресурсы. 2020. Т. 47, № 5. С. 560-566. https://doi.org/10.31857/S0321059620050120

- Богомолов А.В., Лепихин А.П., Ляхин Ю.С., Гребенева М.Г. Особенности колебаний вертикальных структур полей минерализации в камском водохранилище в период летней межени в районе в Березники // Горное эхо. 2021. № 4 (85). С. 3-11. https://doi.org/10.7242/echo.2021.4.1

- Lyubimova T., Parshakova Y., Lepikhin A., Bogomolov A., Lyakhin Y., Tiunov A. Peculiarities of hydrodynamics of small surface water bodies in zones of active technogenesis (on the example of the Verkhne-Zyryansk reservoir, Russia) // Water. 2021. Vol. 13. 1638. https://doi.org/10.3390/w13121638

- Любимова Т.П., Лепихин А.П., Паршакова Я.Н., Богомолов А.В., Ляхин Ю.С. Bлияние на качество отбираемой воды нестационарности скоростного режима водного объекта при наличии в нем плотностной стратификации // Вычисл. мех. сплош. сред. 2022. Т. 15, № 2. С. 133-144. https://doi.org/10.7242/1999-6691/2022.15.2.10

- Lyubimova T.P., Lepikhin A.P., Parshakova Y.N., Bogomolov A.V. Coherent structures at the interface between water masses of confluent rivers // Water. 2022. Vol. 14. 1308. https://doi.org/10.3390/w14081308

- Лепихин А.П., Богомолов А.В., Ляхин Ю.С. К особенности формирования качества воды р. Камы (Камского водохранилища) в зимний период в районе г. Березники // Горное эхо. 2022. № 1 (86). С. 13-25.

- СанПиН 2.1.3684-21. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

- Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13.12.2016 г. № 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения».

- Donnell B.P., Letter J.V., Dr. McAnally W.H., Thomas W.A. Users Guide for RMA2 Version 4.5. 2011. 298 p. http://smsdocs.aquaveo.com