Особенности гражданской культуры представителей разных поколений (по результатам конкретного социологического исследования в Астраханской области)

Автор: Дьякова В.В.

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 2, 2021 года.

Бесплатный доступ

В условиях развития российской общественной системы актуальным является анализ транслирования в ней гражданских ценностей и норм. В связи с этим особое значение приобретает поколенческий аспект формирования гражданской культуры. В данной статье представлены результаты социологического исследования, проведенного по репрезентативной выборке в Астраханской области. Для определения возрастных общностей использована теория поколений Н. Хоува и В. Штрауса. Дана характеристика ценностным, эмоциональным и поведенческим компонентам гражданской культуры трех генераций - «бумеров» (56-75 лет), «иксов» (36-55 лет) и «игреков» (18-35 лет). Выявлены общие черты и особенности каждой из когорт по различным показателям: ценностные ориентации, отдельные виды «Я-идентичностей», оценка текущей ситуации, актуальные проблемы и востребованность отдельных типов гражданской активности.

Гражданская культура, поколения, теория поколений, гражданственность, гражданская идентичность

Короткий адрес: https://sciup.org/149134658

IDR: 149134658 | УДК: 316.4:316.346.36(470.46) | DOI: 10.24158/spp.2021.2.5

Текст научной статьи Особенности гражданской культуры представителей разных поколений (по результатам конкретного социологического исследования в Астраханской области)

Поиск основополагающих идей и ценностей для консолидации населения страны, а также преодоление кризиса гражданской культуры у жителей России – лишь некоторые из проблем, которые сегодня являются предметом публичных дискуссий и междисциплинарного научного анализа. Сплочение и объединение граждан страны невозможно без усвоения знаний о государстве и гражданстве, наличия представлений о характере отношений людей между собой и с государством, а также стабильного процесса преемственности гражданских ценностей, ориентаций и установок.

В контексте анализа гражданской культуры особую актуальность приобретает поколенческий аспект, который рассматривается как в трудах, ставших уже классическими в данной области, например, Г. Алмонда и С. Вербы [1], так и современных исследованиях [2]. Понятие гражданской культуры многозначно, определяется в довольно широком спектре толкований – от «политической культуры» до культуры гражданственности – и включает разные составляющие, например, гражданскую идентичность, активность, чувство общности, стремление к согласию и др.

Значительная часть работ последних десятилетий сосредоточена на изучении процесса формирования гражданских ценностей, ориентаций и установок у молодежи [3]. Следует отметить, что анализ транслирования культурных ценностей подразумевает не только рассмотрение факторов и способов воспитания подрастающего поколения, необходимо также обратить внимание на особенности гражданской культуры других возрастных генераций.

∗ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта № 20-011-32185.

Теория поколений Н. Хоува и В. Штрауса [4] позволяет изучать возрастные когорты, основываясь на выявлении сходных черт, сформированных под влиянием отдельных исторических событий и свойственных только представителям конкретной социальной общности. Основные положения данной концепции используются в зарубежных [5] и отечественных [6] исследованиях, главным образом, опирающихся на российскую адаптацию теории поколений, разработанную под руководством Е. Шамис [7].

В данной статье представлены результаты социологического исследования, проведенного в Астраханской области в 2020 г. (метод – опрос, задействовано 532 человек, из них в возрасте 18–30 лет – 154 чел., 31–45 лет – 197 чел., 46–75 лет – 181 чел.; мужчин – 259 чел., женщин – 273 чел.; выборка – квотная, районированная). Были изучены три поколения – «бумеры» (56–75 лет), «иксы» (36–55 лет) и «игреки» (18–35 лет). Эти когорты, во-первых, являются самыми многочисленными, во-вторых, в соответствии с российским законодательством признаются полностью дееспособными, то есть могут реализовывать весь спектр гражданских прав, в том числе политических, в-третьих, составляют основу экономически активного населения.

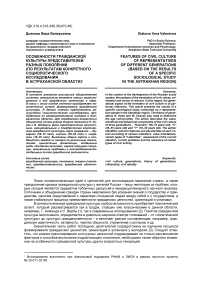

При оценке показателей, важных для развития страны (рис. 1), наиболее востребованной у представителей старших из анализируемых поколений стала сильная власть, для «игреков» – обеспечение порядка. Значение демократических свобод в процессе достижения стабильности в стране подчеркнули не более 10,0 % респондентов в каждой возрастной группе. А вот свобода личности важна почти для каждого восьмого молодого человека; разделяющих такую же точку мнения среди «иксов» и «бумеров» в четыре и три раза меньше соответственно.

41 33,732,5

Обеспечение порядка

30,3 44,152,3

Сильная власть

9,9 8,56,6

Демократические свободы

13,3 4,3 3,5

Свободы личности

5,5 9,4 5,1

Другое

0 20 40 60 80 100 120 140

«Игреки» (18-35 лет) «Иксы» (36-55 лет) «Бумеры» (56-75 лет)

Рисунок 1 - Распределение ответов на вопрос «Что Вы считаете наиболее важным для сохранения стабильности в стране?», по поколениям, %

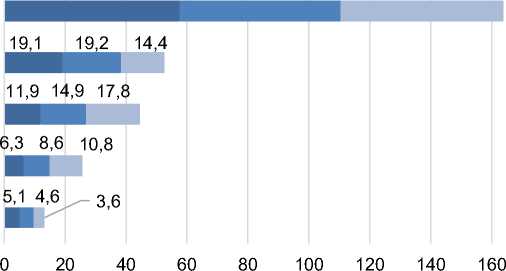

Среди вариантов «Я-идентичностей» (рис. 2) у жителей Астраханской области доминирует общегражданский («Я гражданин России). На втором месте у «игреков» и «иксов» – региональный тип самоотождествления («Я астраханец), у «бумеров» – этнический («Я русский (татарин, казах…)»). Конфессиональный компонент более востребован у представителей старшего поколения («Я православный (мусульманин…)»).

Соотношение разных оснований идентичностей – общегражданского, локального или конфессионального – значимый вопрос в процессе сохранения общественной стабильности, единства граждан. Для территориально обширной и многонациональной России эта проблема становится особенно актуальной. За последние десятилетия в государстве произошли кардинальные трансформации, характеризующиеся доминированием в отдельные исторические периоды «крайних, противоположных» типов идентичностей: в период СССР – «советский народ», в 90-е гг. XX в. – региональной или этнической идентичности в зависимости от конкретного региона, что сопровождалось межнациональными конфликтами и дезинтеграционными процессами, в XXI в. – общегражданской идентичности (граждане России, «россияне») [8]. Превалирование государственно-гражданской составляющей в структуре «Я-идентичности» – показатель консолидационных процессов, залог солидарности и единства населения [9].

57,6

52,8

53,4

Я гражданин России

Я астраханец

Я русский (татарин, казах …)

Я православный (мусульманин …)

Другое

■ «Игреки» (18-35 лет) ■ «Иксы» (36-55 лет) ■ «Бумеры» (56-75 лет)

Рисунок 2 - Распределение ответов на вопрос «Как бы Вы могли назвать себя в первую очередь?», по поколениям, %

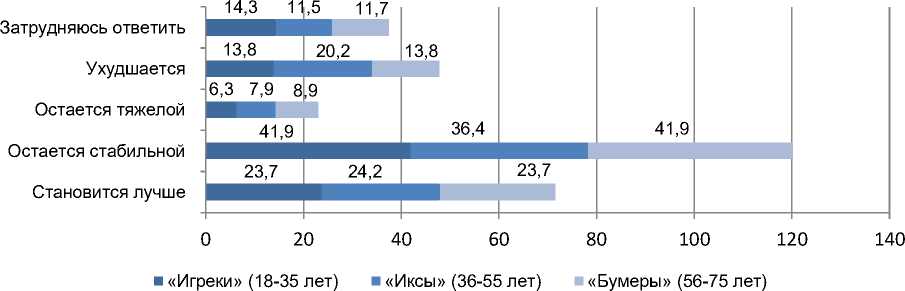

Анализ ответов респондентов на вопрос «Как оцениваете ситуацию в стране за последние четыре года?» свидетельствует в целом о позитивных тенденциях в обществе (рис. 3). Вне зависимости от возраста большинство участников опроса оценили ситуацию в стране положительно, как стабильную. Ухудшение отмечает лишь каждый пятый из «иксов», в то время как среди представителей других двух генераций - только каждый седьмой.

Рисунок 3 - Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете ситуацию в стране за последние четыре года?», по поколениям, %

Интересными являются также представления информантов о наиболее важных проблемах в российском государстве. Почти 55,0 % опрошенных всех поколений назвали в качестве таковых коррупцию и бюрократизм. Для «бумеров» актуальны проблемы в сфере в ЖКХ (60,0 %), а также рост цен на товары и услуги (52,7 %). Для «игреков» более значимы инфляция (49,0 %) и безработица (45,8 %). Эти же проблемы близки и «иксам» (47,5 % и 47,1 % соответственно), однако эту группу респондентов волнует также ухудшение ситуации в ЖКХ (45,7 %). Сложности в духовной и культурной областях, сфере демократии и прав человека находятся на периферии актуальной для представителей всех возрастных когорт повестки.

Анализ данных опроса показывает, что наиболее популярным способом гражданской активности для респондентов является участие в голосовании: такой ответ дали 73,9 % «бумеров», 74,8 % - «игреков», 82,0 % - «иксов». Каждый пятый астраханец признал, что практически не реализует свои гражданские и политические права. Другие варианты проявления гражданской активности (поддержка или членство в общественной организации, политической партии, участие управлении домом) хоть и были названы, но по массиву в целом не превышали 1,0 % в ответах респондентов.

Гражданская активность может рассматриваться как возможность реализации гражданских практик [10], является важным инструментом формирования гражданской культуры и гражданской зрелости. В контексте воспитания молодого поколения гражданское участие в жизни страны становится не только показателем политической вовлеченности, но и значимым механизмом социализации [11].

Таким образом, современный этап развития российского общества характеризуется особенностями формирования и развития гражданской культуры у представителей разных поколений. Результаты исследования, проведенного в Астраханской области, позволяют не только охарактеризовать гражданские ценности, ориентации и установки отдельных генераций, но и найти в них как общее, так и особенное. Было отмечено, что для большинства астраханцев характерны следующие элементы гражданской культуры: доминирование общегражданской идентичности, позитивная оценка ситуации в стране, низкий уровень гражданской активности, высокая популярность элективного участия. «Бумерам» (56–75 лет) свойственно превалирование консервативных ценностей, относительно высокая степень этнической идентичности. Молодые «игреки» (18–35 лет) выступают за либеральные ценности, в авангарде важных для них проблем стоят экономические трудности. Для «иксов» характерно «срединное положение» – солидарность по некоторым вопросам как с более старшим поколением, так и с младшим; в то же время это люди, которые демонстрировали в ответах самый высокий процент негативных оценок положения дел в стране и высокий уровень гражданской активности.

Представленные в данной статье выводы, касающиеся современной гражданской культуры россиян, могут быть использованы для последующего междисциплинарого и узкодисциплинарного анализа гражданской позиции поколений.

Ссылки:

Редактор: Ситникова Ольга Валериевна Переводчик: Кочетова Дарья Андреевна

Список литературы Особенности гражданской культуры представителей разных поколений (по результатам конкретного социологического исследования в Астраханской области)

- Aлмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Полис. Политические исследования. 1992. № 4. С. 122-134.

- Горшков М.К. Гражданское общество и гражданская культура в современной России: опыт социологической диагностики (вместо предисловия) // Россия реформирующаяся. 2012. № 11. С. 3-26 ; Гревцева Г.Я. Гражданственность и гражданская культура - результат становления гражданского общества // Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 18 (272). С. 55-57 ; Омеличкин О.В. Гражданская культура России: проблемы формирования // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. № 2-2 (62). С. 76-80.

- Вишневский Ю.Р., Нархов Д.Ю. Гражданская идентичность молодежи Свердловской области // Социум и власть. 2018. № 1 (69). С. 31-39 ; Гражданская культура молодежи Свердловской области: тенденции, проблемы, перспективы : монография / A.A. Aйвазян [и др.]. Екатеринбург, 2017. 244 с.

- Howe N., Strauss W. Generations: The History of America,s Future. 1584 to 2069. N.Y., 1991. 544 p.

- Egri C.P., Ralston D.A. Generation Cohorts and Personal Values: A Comparison of China and the United States // Organization Science. 2004. Vol. 15, iss. 2. P. 210-220. https://doi.org/10.1287/orsc.1030.0048 ; McCrindle M., Wolfinger E. The ABC of XYZ: Understanding the Global Generations. Sydney, 2009. 237 p.

- Кулакова Ab. Поколение Z: теоретический аспект // Вопросы территориального развития. 2018. № 2 (42). С. 1-10. https://doi.org/10.15838/tdi.2018.2.42.6 ; Лясина И.Ю., Соколов Р.В., Хван Н.С. Практика применения теории поколений в исследовании различий ценностей россиян (анализ результатов социологического исследования в г. Волжском Волгоградской области) // Известия Волгоградского государственного технического университета. Серия: Проблемы социально-гуманитарного знания. 2014. Т. 18, № 16 (143). С. 105-107.

- Шамис Е., Aнтипов A. Теория поколений // Маркетинг. Менеджмент. 2007. №. 6. С. 42-46.

- Дробижева Л.М. Гражданская идентичность как условие ослабления этнического негативизма // Мир России. Социология. Этнология. 2017. Т. 26, №. 1. С. 7-31.

- Зелетдинова ЭА, Дьякова В.В. Патриотизм как элемент гражданской идентичности // Вестник экономики, права и социологии. 2017. № 4. С. 255-257.

- Патрушев С.В. Гражданская активность: институциональный подход (перспективы исследования) // Полис. Политические исследования. 2009. № 6. С. 24-32.

- Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Ценностные ориентации, нравственные установки и гражданская активность молодежи // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2010. № 1 (95). С. 5-36.