Особенности и опыт децентрализации энергоснабжения образовательного учреждения

Автор: Баев Игорь Александрович, Каримова Татьяна Григорьевна

Рубрика: Управление социально-экономическими системами

Статья в выпуске: 9 (268), 2012 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию предпосылок и особенностей децентрализации энергоснабжения образовательного учреждения на основании анализа опыта работы энергоцентра ЮУрГУ. Представлен анализ технико-экономических результатов деятельности энергоцентра и предложены пути повышения ее эффективности.

Энергоснабжение образовательного учреждения, децентрализация энергоснабжения, экономическая эффективность

Короткий адрес: https://sciup.org/147155845

IDR: 147155845 | УДК: 620.9:658

Текст научной статьи Особенности и опыт децентрализации энергоснабжения образовательного учреждения

Идея организации децентрализованного энергоснабжения различных хозяйственных объектов в последние годы активно обсуждается инженерами, экономистами, управленцами, политиками различных уровней.

Нарастающая неопределенность внешней среды, новые риски снижения надежности энергоснабжения и неблагоприятной ценовой ситуации на энергетическом рынке, возникшие в результате реформирования электроэнергетической отрасли России, способствуют принятию решения в пользу развития собственной генерации, обособленной или действующей параллельно с единой энергосистемой.

Общеизвестно, что новые достижения научнотехнического прогресса в области эффективных технологий производства электроэнергии позволили объектам малой генерации конкурировать с естественными монополиями по себестоимости вырабатываемой электроэнергии, даже с учетом затрат на ее транспортировку и распределение. Поскольку мини-электростанции возводятся в непосредственной близости от потребителя, то, следовательно, отсутствует необходимость возводить протяженные сети, что сказывается на величине капвложений и технологических потерь при передаче энергии.

Кроме того, современные объекты малой генерации имеют блочную структуру, поэтому легко решается вопрос наращивания мощности путем подключения дополнительных агрегатов, встраиваемых в уже существующую систему. В то время как дополнительное технологическое подключение к центральным электрическим и тепловым сетям с выделением определенной мощности во многих случаях является или невозможным, или очень дорогостоящим решением.

Многократно повышает положительный эффект от создания собственных энергоисточников одновременное производство, наряду с электроэнергией, других видов энергетической продукции – тепла и холода, так называемая когенерация и тригенерация.

И в России, и за рубежом вопросы создания мини-электростанций рассматриваются прежде все- го в отношении промышленных предприятий, имеющих значительную энергоемкость продукции. Основными целями создания собственной генерации в этих случаях являются снижение себестоимости продукции за счет экономии расходов по оплате электро- и прочих видов энергии, повышение стабильности бизнеса, укрепление конкурентоспособности продукции, решение вопросов энергетической безопасности предприятия [1, 3].

Менее очевидны и нуждаются в исследовании и осмыслении вопросы внедрения объектов собственной генерации в непромышленном секторе.

Для выявления предпосылок, особенностей и путей повышения эффективности децентрализации энергоснабжения непромышленных некоммерческих предприятий, в частности образовательных учреждений, нами изучен положительный опыт и проведен анализ создания собственного энергоцентра в крупном образовательном учреждении г. Челябинска Южно-Уральском государственном университете.

Южно-Уральский государственный университет является одним из старейших вузов города Челябинска. В настоящее время университетский комплекс включает 15 учебных корпусов, 8 общежитий и несколько зданий хозяйственно-технического назначения, электро- и теплоснабжение которых традиционно осуществлялось через центральные тепловые и электрические сети.

В последние годы потребность ЮУрГУ в электрической и тепловой мощности нарастает. Университет ведет активную образовательную, научную, исследовательскую и проектную деятельность, активно оснащается учебным, научным и производственным оборудованием. А также с 2008 года начинает строительство и ввод дополнительных учебных корпусов и зданий – химический, физический факультеты, издательский центр, учебный корпус № 5, центр машиностроения и металлургии, центр нанотехнологий, что требует присоединения дополнительных электрических мощностей в размере около 2,5 МВт.

Эта задача могла быть решена при сохранении полностью централизованного энергоснабже- ния путем проведения работ по реконструкции подстанции, прокладке дополнительных кабельных линий, а также осуществления дополнительного технологического присоединения к сетям МРСК. Что потребовало бы около 40 миллионов рублей невозвратных инвестиций.

Вторым альтернативным вариантом получения дополнительных мощностей (который и был принят к реализации после соответствующих обоснований) являлось решение о строительстве собственной электростанции. Вложенные в данный проект инвестиции после окончания срока окупаемости будут приносить положительный эффект в виде экономии затрат на энергоснабжение университета.

Таким образом, целью работы электростанции является надежное энергоснабжение университета, обеспечение его развития и снижение затрат на оплату потребляемых энергетических ресурсов.

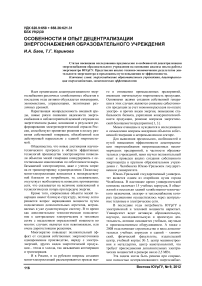

Обоснование экономической эффективности работы собственного энергоцентра и определение его установленной мощности потребовали анализа электро- и теплопотребления университета. Анализ графика электрических нагрузок по часам суток за типичные дни сезонов, представленный на рис. 1, показал резкую неоднородность – от минимальных нагрузок в летний период 700 кВт, до зимних максимумов 3150 кВт.

Это объясняется особенностями работы университета в течение года. В июле и августе учебный процесс фактически отсутствует, профессорско-преподавательский состав находится в отпусках, работают только административно-хозяйственные отделы и службы. Высокие значения нагрузок в зимний период обусловлены большой электровооруженностью деятельности университета: в корпусах установлено опытное и промыш- ленное оборудование, которое используется для производства, научных исследований и в учебном процессе, аудитории университета оснащены современным компьютерным и мультимедийным оборудованием.

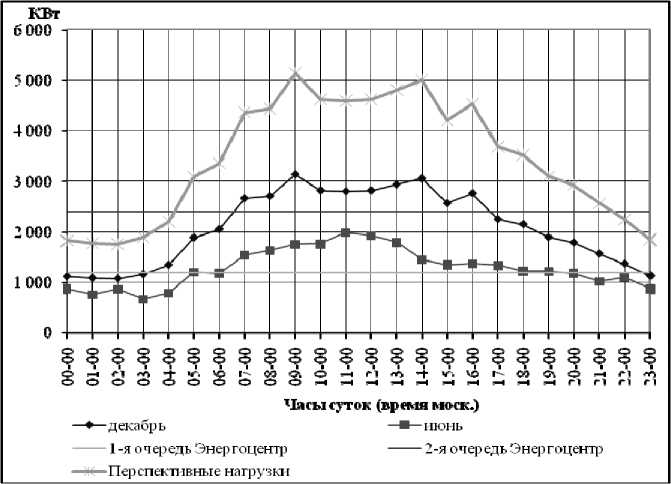

Годовой график теплопотребления представлен на рис. 2. Теплопотребление университета также неравномерно и происходит в течение отопительного сезона – с октября по апрель – в остальные месяцы тепло потребляется в незначительных количествах на цели горячего водоснабжения.

На рис. 1, 2 также приведены графики планируемых максимальных нагрузок и перспективного теплопотребления учебных корпусов, которые должны быть обеспечены в результате введения в эксплуатацию новых зданий.

Анализ приведенных графиков показывает, что решение о мощности энергоцентра в 2,4 МВт, вводимых двумя очередями по 1,2 МВт (здание и сооружения для всей электростанции вводятся одновременно с первой очередью), является обоснованным. Энергоцентр будет работать в параллельном режиме с внешними сетями, снижая потребление от них на величину своей электрической и тепловой производительности в зависимости от потребностей университета.

На графиках также просматриваются зоны недогруженности электрических мощностей в ночное время и тепловых мощностей в летний период, что неизбежно скажется на экономических показателях эффективности проекта.

Строительство Энергоцентра ведется с 2008 г. Потребность в инвестициях составила около 60 млн руб. В 2010 г. электростанция работала в тестовом автономном режиме. С 2011 года начинается эксплуатация параллельно с внешними источ-

Рис. 1. Графики электрических нагрузок по типичным дням сезонов

Управление социально-экономическими системами

Рис. 2. Годовой график теплопотребления университета

никами. В 2013 г. планируется ввод в эксплуатацию второй очереди генерирующих установок – еще 33 млн руб. инвестиций.

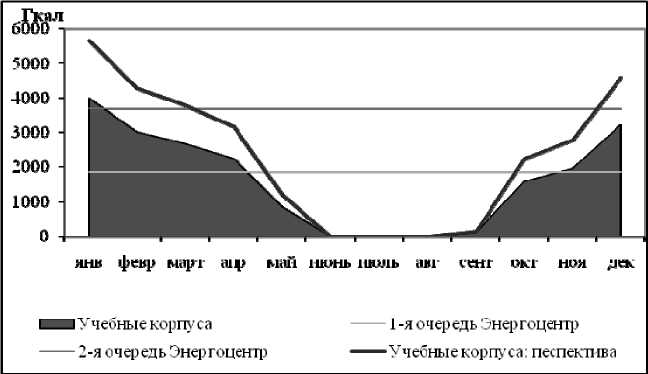

Перспективные расчеты экономической эффективности работы собственной электростанции проведены с использованием известных методик [ 2 ] с учетом графиков электрической и тепловой загрузки оборудования, перспективного роста энерго-и теплопотребления при условии проведения энергосберегающих мероприятий, динамики цен на газ, электро- и теплоэнергию, согласно прогнозам МинЭкономРазвития, а также графиков ремонтов генерирующего оборудования. Результаты расчетов показали, что электроэнергия собственного производства дешевле покупной в среднем на 60 %, теп-лоэнергия дешевле покупной – на 30 %.

Норма прибыли проекта составила 49 %, дисконтированный срок окупаемости инвестиций – 3,6 лет.

Построен финансовый профиль проекта (рис. 3), который отражает динамику денежных потоков: отрицательный – инвестиции первоначальные, ввод второй очереди установок, капитальные ремонты. Положительные денежные потоки – экономия затрат университета по оплате энергоресурсов (от 20 миллионов в 2011 и 2012 году) - нарастают по мере удорожания тепла и электроэнергии на рынке.

Проведен анализ чувствительности проекта к основным рискам внешней среды – ценам на газ, электро- и теплоэнергию. Наибольшую чувствительность результаты проекта имеют к цене на электроэнергию на рынке, ее снижение приводит к ухудшению экономических показателей проекта. Наименьшая чувствительность к цене на газ.

Эти результаты позволяют признать создание энергоцентра экономически эффективным.

С 2011 года энергоцентр ЮУрГУ начал работу в параллельном режиме с внешними электро- и теплосетями. Нами проведены расчеты фактиче- ской эффективности работы станции с марта по сентябрь.

Энергоцентр принес экономический эффект в сумме, составивший за рассматриваемый период около 9 млн рублей.

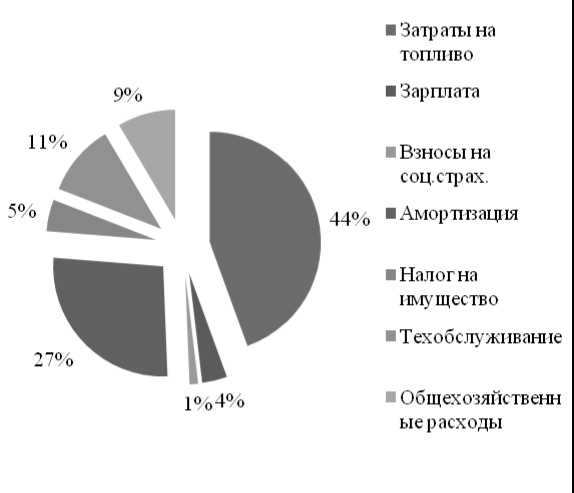

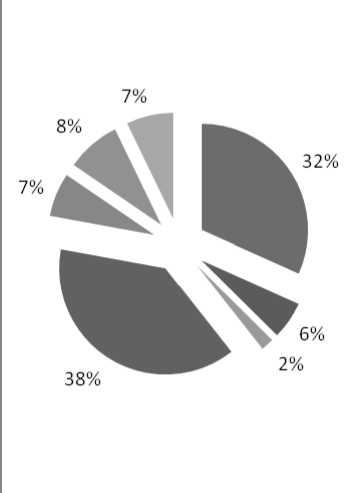

В структуре затрат энергоцентра, приведенной на рис. 4, основными статьями являются топливо и амортизация, постоянные затраты составляют значительную часть – от 56 % при наибольшей за период загрузке оборудования до 68 % при наименьшей за период загрузке оборудования, что объясняется высокой капиталоемкостью энергетического производства и согласуется с плановыми расчетами. Ясно, что увеличение производства энергетических продуктов позволяет уменьшить размер постоянных затрат в их удельной себестоимости.

Размер фактического экономического эффекта, получаемого за счет разницы между стоимостью собственной электроэнергии и тепла и рыночными ценами на них, несколько ниже плановых показателей. Причиной отклонений фактических значений от плановых является более низкая фактическая загрузка оборудования как по выработке электроэнергии, так и по теплоэнергии, а также преобладание в рассматриваемом периоде месяцев вне отопительного сезона. В перспективных расчетах средняя себестоимость электроэнергии запланирована на уровне 1,44 руб./кВт-ч, средняя себестоимость теп-лоэнергии – 869 руб./Гкал.

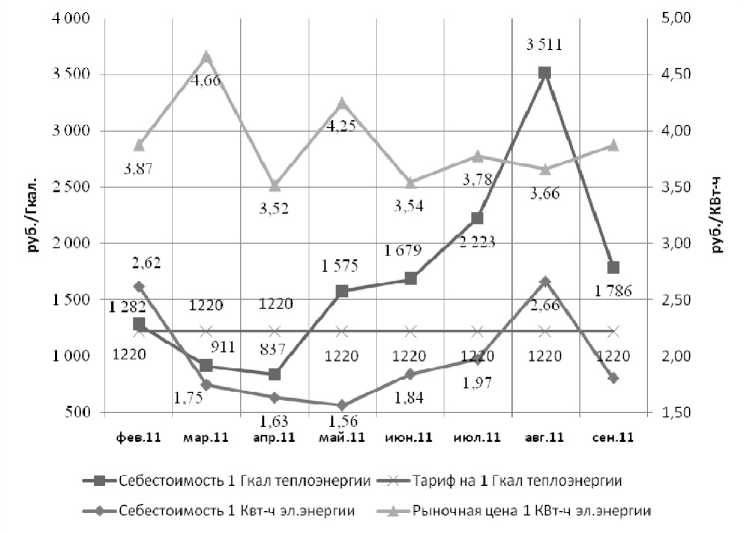

На рис. 5 показаны значения фактической себестоимости производства тепло- и электроэнергии электростанцией в сравнении с рыночными ценами и тарифами.

Рыночные цены на электроэнергию устанавливаются энергосбытом по итогам работы энергетического рынка, тарифы на теплоэнергию регулируются государством и фиксированы в течение определенного периода.

Значения себестоимости тепло- и электроэнергии напрямую зависят от объема их производ-

Рис. 3. Финансовый профиль проекта

а)

б)

Рис. 4. Структура затрат энергоцентра: а) при наибольшей за период загрузке оборудования; б) при наименьшей за период загрузке оборудования ства, технологически определяемого коэффициентом загрузки оборудования, поскольку значительный размер постоянных затрат распределяется на количество единиц продукции. Поэтому в летние месяцы, когда потребность в электроэнергии и тепле минимальна, наблюдаются наиболее высокие значения себестоимости.

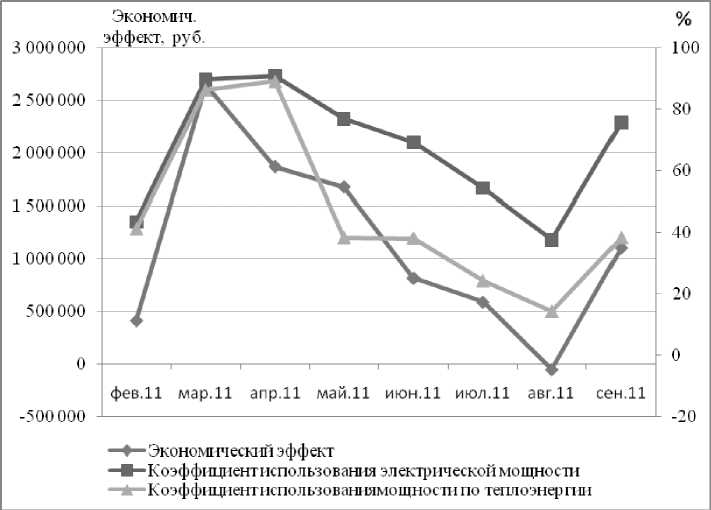

Более наглядно зависимость экономического эффекта работы собственной электростанции от загрузки оборудования представлена на рис. 6.

Максимальный экономический эффект получен в марте при загрузке оборудования более 85 %, в апреле он несколько снижается из-за уменьшения рыночных цен на электроэнергию, в дальнейшем его динамика обусловлена снижением потребностей университета в электроэнергии и тепле и, как следствие, снижением загрузки оборудования.

Очевидно, что основным направлением повышения эффективности деятельности Энергоцентра является увеличение загрузки оборудования, а следовательно, и объема производства электро- и теплоэнергии.

В связи с этим актуальными становятся вопросы организации работы Энергоцентра на розничном рынке электроэнергии и тепла, когда элек-

Управление социально-экономическими системами

тростанция обеспечивает все потребности университета в электроэнергии и тепле, а при их снижении (или отсутствии) продает излишки близлежащим потребителям. Тем самым будет достигнута равномерная максимальная загрузка оборудования, позволяющая обеспечить его наиболее экономичный режим работы, а также будет получен дополнительный эффект в виде выручки от продажи излишков электро- и теплоэнергии.

Таким образом, проведенный анализ позволяет сформулировать следующие особенности внедрения мини-электростанций в непромышленном секторе, в частности в образовательных учреждениях.

-

1. Предпосылками децентрализации энергоснабжения являются:

-

- невозможность обеспечения растущих потребностей в энергоресурсах путем дополнительного подключения к центральным электро- и теплосетям или высокая стоимость подключения, сопоставимая с инвестициями в мини-электростанцию;

Рис. 5. Анализ себестоимости и цен на тепло- и электроэнергию

Рис. 6. Зависимость экономического эффекта от загрузки оборудования

– неопределенность цен на тепло- и электроэнергию, вероятность их значительного роста в связи с реформированием энергетического рынка и высоким износом оборудования предприятий Единой энергосистемы и сетей всех уровней;

– возможность использования современных генерирующих установок для получения дешевых электроэнергии и тепла с применением когенерационных и тригенерационных технологий, при этом снижаются затраты образовательных учреждений на энергоснабжение.

-

2. При проектировании и эксплуатации собственных электростанций в образовательных учреждениях необходимо учитывать, что:

– сезонные и суточные колебания в графиках электрических и тепловых нагрузок, характер которых, обусловленный режимом работы учреждения, является резко неоднородным, что порождает неравномерную и неполную загрузку оборудования, увеличение себестоимости энергоресурсов до неприемлемых значений и снижает общий экономический эффект;

– высокая доля постоянных расходов, которые несет учреждение даже при отключении генерирующих установок, вызывает необходимость осуществления производства электроэнергии даже при отсутствии потребности в тепле (без использования когенерации), хотя при этом размер экономического эффекта существенно снижается;

– при параллельной работе собственных энергоисточников с центральными электро- и теплосетями возникает необходимость синхронизации режимов работы оборудования и параметров электроэнергии, недостаточная проработка этих вопросов приводит к отказам дорогостоящего оборудования и появлению дополнительных значительных расходов при невозможности эксплуатации электростанции.

-

3. Основными направлениями повышения эффективности работы мини-электростанций являются:

– обеспечение максимальной загрузки оборудования, которая влечет увеличение объемов про-

- изводства и использование оборудования в наиболее экономичных режимах;

– использование технологий одновременного производства электроэнергии (для освещения и питания силовых установок) и тепла (для отопления и горячего водоснабжения), технологий производства холода (для кондиционирования помещений);

– организация работы на розничном рынке энергоресурсов с продажей излишков тепла и электроэнергии близлежащим потребителям.

При проведении анализа эффективности децентрализации энергоснабжения образовательного учреждения выяснилось также, что существующие традиционные методы оценки учитывают лишь коммерческую сторону проекта и не принимают в рассмотрение прочие, как положительные, так и отрицательные эффекты, касающиеся, например, перспектив долгосрочного развития, оценки энергетической безопасности, специфические риски внешней и внутренней среды. Разработанная же авторами методика индикативного анализа эффективности децентрализации энергоснабжения промышленных предприятий [ 1, 3 ] не может быть применена ввиду неадаптированности. Это вызывает необходимость разработки соответствующего методического инструментария.

Список литературы Особенности и опыт децентрализации энергоснабжения образовательного учреждения

- Баев, И.А. Индикативный анализ энергетической безопасности предприятия/И.А. Баев, Т.Г Каримова//Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». 2009. -Вып. 9. -№ 8(141). -С. 53-58.

- Беренс, В. Руководство по оценке эффективности инвестиций: пер. с англ. перераб. и дополн./В. Беренс, П.М. Хавранек. -М.: Изд-во Ин-тер-эксперт, ИНФРА-М, 2005.

- Каримова, Т.Г. Эффективность децентрализации энергоснабжения предприятий/Т.Г. Каримова. -Germany: LAP Lambert Academic Publishing GmbH&Co. KG, 2011, 84 с.