Особенности и перспективы подготовки кадет к государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ по истории

Автор: Е.И. Фастова

Журнал: Учебный год.

Рубрика: Качество кадетского образования: история

Статья в выпуске: 4 (66), 2021 года.

Бесплатный доступ

Представлена авторская система подготовки к государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ учащихся кадетского корпуса. Обсуждаются возможности применения системы учителями в массовой практике. Показаны перспективы совершенствования подготовки к ЕГЭ в контексте общей тенденции снижения качества исторического образования.

Диагностика готовности выпускников 9-х классов к изучению истории в 10-м классе, педагогические задачи подготовки учащихся, система подготовки учащихся к ЕГЭ, технологии (подходы, приемы, методы) подготовки, контроль эффективности подготовки.

Короткий адрес: https://sciup.org/14121445

IDR: 14121445

Текст статьи Особенности и перспективы подготовки кадет к государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ по истории

Основной задачей педагогического коллектива Волгоградского кадетского корпуса Следственного комитета РФ им. Ф.Ф. Слипченко является подготовка воспитанников к профессии следователя. Поэтому их общее образование сориентировано с 2019 года на будущее обучение выпускников в академиях Следственного комитета РФ Москвы и Санкт-Петербурга.

В связи с этим на среднем уровне общего образования в 10–11 классах старшеклассники изучают историю и право по программам углубленного уровня подготовки. Дополнительно в учебный план 8-го класса введен спецкурс «Введение в профессию следователя», а с 10 класса изучаются «Основы государственной службы в Следственном комитете РФ». Помимо этого, кадеты изучают курс криминалистики. Все эти курсы ведут эксперты и юристы из органов МВД и структур Следственного комитета РФ.

В 2020–2021 учебном году наши выпускники проходили государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме ЕГЭ по обществознанию (40 чел.) и по истории (36 чел.). Кроме этого, они участвовали в дополнительных вступительных испытаниях по обществознанию, организованных Академиями Следственного комитета РФ Москвы и Санкт-Петербурга. Средний балл ЕГЭ по истории был равен у наших выпускников 61 при среднем тестовом балле по региону 56, 21. При этом 46% выпускников получили по истории более 61 балла, 8 человек – 70 баллов и выше, а двое кадет – 98 и 90 баллов, еще двое – 88 и 83 балла.

Это не удивительно, так как подготовка кадет к процедурам ГИА и к вступительным испытаниям по предметам гуманитарного цикла является прямой обязанностью и ответственностью наших педагогов. Дело в том, что наш кадетский корпус – это общеобразовательная организация интернатного типа, где соблюдение режима в течение всего дня является обязательным условием. И у кадет нет возможности обучаться дополнительно с помощью репетиторов. Поэтому совместные усилия учителей и воспитателей при сопровождении социально-психологической службы Корпуса направлены на обеспечение функционирования системы эффективной подготовки кадет к ЕГЭ по истории и обществознанию.

Но, несмотря на это, принимая выпускников 9-х классов для обучения в 10-м классе, я совместно с педагогом-психологом провожу диагностику кадет в рамках мониторинга их готовности к освоению программ углубленного изучения истории.

Диагностика готовности выпускников 9-х классов к изучению истории в 10-м классе

Два года назад в результате такой диагностики нами были выявлены дефициты кадет во владении учебной деятельностью, которые были в дальнейшем учтены при построении системы обучения в 10–11 классах, включая подготовку к итоговой аттестации по истории.

В частности, к началу обучения в 10 классе кадеты:

– еще не в полной мере освоили базовый уровень владения предметом, имели неполный объем знаний;

– не воспринимали метаязык предмета и не владели им, не обладали понятийным мышлением.

Некоторые из кадет не могли объяснить содержание понятия, вычленить его видовые и родовые признаки, не использовали необходимые понятия в своей речи. Многие кадеты не понимали контекст употребления того или иного понятия в тексте исторического документа или учебника. Часть кадет не имели навыков ознакомительного, изучающего, усваивающего чтения. А большая часть из них – еще и навыков поискового и рефлексивного чтения научных и учебных текстов.

По результатам диагностики выделилась группа кадет, которые имели краткосрочную память, не опосредованную мышлением. Они не умели использовать логические связи при запоминании, не переносили полученные знания и новую информацию в другую ситуацию для применения в новых условиях. Почти никогда не выходили на уровень присвоения. Было понятно, что с ними станет трудно организовать работу с иллюстративным материалом на уроке, она окажется крайне неэффективной, а репродуктивные подходы к изучению памятников культуры и других иллюстраций себя не оправдают.

Диагностика показала также, что кадеты демонстрируют уровни освоения или усвоения материала. На уровень присвоения знаний и опыта деятельности с возможностью свободных действий в новой ситуации никто из выпускников 9-х классов не выходил. У кадет в начале обучения в 10 классе не были выработаны навыки синтеза, необходимые для создания собственного авторского продукта – сочинения, эссе, проекта, исследования. Они не владели умением целостного и системного видения учебного материала, затруднялись в классификации изучаемых объектов, в выделении оснований для классификации. Только у небольшой части воспитанников были сформированы навыки анализа.

Я как учитель столкнулась с тем, что кадеты, с которыми предстояло работать, не владе- ют инструментами самостоятельной познавательной деятельности, универсальными учебными действиями и способами учебной деятельности. Они не готовы к деятельности в составе группы, к проектной или исследовательской деятельности.

Часть кадет проявляли отрицательную мотивацию к изучению истории и к обучению в целом, они не были готовы проявлять волевые усилия, не ставили целью собственное саморазвитие. Это обусловливалось тем, что они не были способны видеть проблемы, осуществлять рефлексию своей деятельности и учебной деятельности своих одноклассников. Многие из них не определяли свои учебные затруднения и способы их преодоления, не составляли план собственной учебной деятельности. Внешний контроль со стороны учителей и воспитателей преобладал над внутренним самоконтролем.

Отсутствие самодиагностики приводило к тому, что для некоторых ребят неудача и неуспех стали нормой. Обучаясь в 5–9 классах, они привыкли к легкой оценке за фронтальную работу. Поэтому они не строили развернутые речевые суждения, затруднялись создавать собственный авторский текст, собственный продукт. К началу обучения в 10 классе большинство кадет с трудом обобщали пройденный материал и не умели потом его вставлять в контекст задания, не видели и не воспринимали внутрипред-метные связи.

Такой была ситуация в начале моей работы с выпускниками 9-х классов, пришедшими в 10-ый класс. Она содержала серьезные вызовы, которые обнаружились благодаря проведенной диагностике.

Педагогические задачи

С учетом этого я поставила задачи:

– научить ребят приемам мнемотехники, направленным на визуальное, аудиальное, комбинированное запоминание;

– разработать и применять в работе с кадетами задания, развивающие память, опосредованную мышлением, включая задания из арсенала ЕГЭ;

– помочь ребятам преодолеть дефициты во владении учебной и познавательной деятельностями, универсальными учебными действиями;

– отрабатывать каждую конкретную дидактическую единицу содержания обучения посредством применения разных видов заданий из первой и второй части ЕГЭ.

Выходом из сложившейся ситуации для меня стала отработка каждой конкретной дидактической единицы содержания или отдельного его элемента разными видами заданий как первой, так и второй части ЕГЭ.

Пример показан ниже в таблице 1.

Таблица 1.

Примеры заданий для освоения дидактической единицы «Восстание древлян 945 г.»

|

Дидактическая единица (элемент) содержания исто-рического образо-вания, проверяемая во время ЕГЭ |

Виды заданий, применяемых учителем в работе с учащимися для освоения дидактической единицы |

|

Восстание древлян 945 г. |

Тестовое задание, направленное на множественный выбор пра-вильных ответов |

|

Тестовое задание на соотнесение факта с явлением и процессом |

|

|

Задание на идентификацию документа 1 части ЕГЭ |

|

|

Задания на анализ документа 2 части ЕГЭ |

|

|

Задание на аргументацию позиции 2 части ЕГЭ |

|

|

Сочинение по личности или по историческому процессу. |

В данном случае действует принцип: чем больше заданий и стратегий оценивания применяет учитель при освоении ребенком конкретной дидактической единицы содержания, тем эффективнее конечный образовательный результат конкретного ребенка. Дело в том, что ребенок:

– во-первых , видит, какими видами заданий проверяются его знания и умения не только по отдельной теме, но и по отдельному элементу содержания образования;

– во-вторых , учащийся пробует применять свои знания в разных ситуациях с разной степенью неопределенности;

– в-третьих , соблюдается принцип последовательности: от более простых заданий к более сложным заданиям.

Все это позволяет учителю вместе с учащимся выстроить его индивидуальную траекторию, показывая ему с заданиями, какого уровня сложности он уже справляется, а задания, какого уровня сложности ему еще предстоит научиться выполнять.

Моделирование системы подготовки учащихся к ЕГЭ и условий ее эффективности

Я исходила из необходимости развития в 10– 11 классах УУД учащихся, сформированных на основном уровне общего образования, а также содействия достижению учащимися образовательных результатов в рамках применения технологии разноуровневого обучения истории – углубленный уровень и базовый уровень (для учащихся, не сдающих предмет). В связи с этим мною смоделирована 4-компонентная система дифференцированной подготовки к экзаменам. Ее базис – использование педагогом потенциала интеграции урочной и внеурочной деятельности кадет, индивидуальных занятий и занятий в составе небольших уровневых групп.

Созданная и применяемая система подготовки кадет включала в себя:

-

• анализ метапредметных и предметных результатов кадет за прошедший год, определение видов и причин учебных затруднений, совмест-

- ную с учащимися постановку целей учебной деятельности на образовательный период «15 шагов к успешной сдаче ЕГЭ, или 15 проблем, которые помешают мне достичь результата»;

-

• использование потенциала уроков и занятий в системе дополнительного образования, индивидуально-групповых занятий для достижения единых образовательных целей;

-

• применение дифференцированного (разноуровневого) подхода в подготовке к ЕГЭ с учетом возможностей, способностей, ответственности каждого ребенка, его готовности реализовать индивидуальную образовательную траекторию при сопровождении педагога, выполняющего одновременно функции наставника, тьютора, репетитора;

-

• занятия в микрогруппах (количество групп 4) в зависимости от способности учащегося выполнять задания разного уровня сложности и продуктивности самостоятельной, коллективной, групповой и индивидуальной работы по выполнению заданий, определенных учителем;

-

• реализацию развивающего потенциала занятий в составе групп, каждое из которых направлялось на развитие умения, необходимого для выполнений заданий разного уровня сложности (напр., развитие навыка написания эссе, сочинения; анализ документа; решение познавательных задач и т.п.) на основе повторения вопросов, изученных в курсе истории, обществознания и права;

-

• выявление пробелов в знаниях кадет по разделам программы и отдельным темам, определение учебных затруднений в ходе ежедневного мониторинга образовательной успешности каждого кадета, динамики его индивидуального прогресса;

-

• определение учебных задач на неделю для каждой группы и каждого кадета, используя интеграцию урочной деятельности, занятий в системе дополнительного образования, индивидуально-групповых занятий с применением дистанционных образовательных технологий и платформ

онлайн-обучения, что позволяло выбрать оптимальное время для совместной, индивидуальногрупповой и самостоятельной работы в сотрудничестве со сверстниками и педагогом;

-

• постоянную рефлексию учащимся своих образовательных достижений, выявление собственных учебных затруднений, определение способов и приемов их преодоления.

В частности, рефлексивно-оценочная деятельность учащихся организовывалась на каждом уроке и каждом внеурочном, индивидуальном или групповом занятии, причем не в конце урока / занятия (как чаще всего поступают), а по результатам выполнения каждого задания. Учащимся в ходе взаимооценки предлагалось оценить выполненное задание по предложенным критериям, назвать ошибки, исправить их, предложить эталонный вариант ответа.

Выполняющий задание должен был выявить причину своих учебных затруднений, поставить для себя образовательную цель на последующий учебный период. Это помогало каждому ребенку увидеть, какого знания, умения, навыка ему не достает, определить, с чем он не доработал, что является приоритетным и важным на последующем этапе учебной деятельности. Для этого ребенку следовало оценивать степень проявления каждого показателя и определять, на каком уровне он сам находится в данный момент, увидеть, куда ему надо подняться, и самое главное, что для этого предстоит сделать ему лично.

Применение дифференцированного (разноуровневого) подхода в подготовке к ЕГЭ предусматривало:

– развитие само– и взаимоконтроля;

– ежедневный контроль выполнения домашних и индивидуальных заданий, качества их выполнения, оказание педагогической помощи и поддержки учащимся;

– формирование групп со сменным составом на учебную неделю с возможностью учащегося перейти как в группу, работающую с заданиями более высокого уровня сложности, так и в группу, состоящую из кадет, испытывающих учебные затруднения, не проявляющих усидчивости, не полностью выполняющих задания учителя;

– использование приемов мотивации для изменения своего статуса в учебной деятельности;

– постоянное взаимодействие с воспитателями, заместителями директора, педагогом-психологом, социальным педагогом и обратную связь на всех уровнях с возможностью изменения режима, способов образовательной деятельности, расписания занятий и др.;

– наличие постоянной обратной связи для ка- дет в виде возможностей запроса индивидуальной консультации, получения помощи от педагога для выполнения тех заданий, которые вызывают затруднения, подключения в любую группу для дополнительных занятий;

– использование форм работы на основе постоянного диалога с учащимися;

– реализацию эпистемологического подхода к конструированию содержания образования, межпредметной интеграции в элементах содержания, метапредметной составляющей занятий, конструирование содержания образования «по вертикали и по горизонтали».

Так, изучая пакт Молотова-Риббентропа 1939 года и анализируя содержание секретного протокола к нему, мы восстанавливали с учащимися историю земель Западной Украины и Западной Белоруссии со времен Галицко-Волынской Руси, включая историю Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Мы рассматривали национально-освободительное движение Богдана Хмельницкого, русско-польские войны, раздел Речи Посполитой в XVIII веке, образование герцогства Варшавского. Предметом изучения кадет стали решения Венского конгресса о вхождении царства Польского в состав России и о даровании Польше Александром I Конституции, а также политика в отношении Польши Николая I и Александра II вплоть до советско-польской войны 1920 г., отношений с Польшей в 1930–40-е гг. и во второй половине XX века.

Это помогало учащимся вырабатывать умение строить содержание образования не только по хронологическому принципу, но и по тематическому, проблемному, чтобы объяснять причины сложных дипломатических отношений России и Польши на современном этапе развития двухсторонних связей. Кадеты решали проблемные для себя задания и анализировали разные подходы в историографии по спорным проблемам российской истории разных исторических эпох.

Наш опыт показал, что немаловажными факторами при организации дифференцированной подготовки старшеклассников к ЕГЭ являются:

– переход от традиционных форм и технологий обучения к проектному, проблемному обучению с использованием коммуникативной, творческой, поисково-исследовательской деятельности на уроках истории и обществознания;

– выстраивание еженедельного рейтинга результатов образовательной деятельности кадет;

– предоставление возможности для развития навыков, формирования предметных, мета-предметных, личностных компетентностей в ситуации решения новой, неизвестной ранее учебной задачи.

Отбор подходящих технологий, подходов, приемов, методов (примеры из практики)

Цель отбора состояла в том, чтобы обеспечить направленность уроков (занятий) и внеурочной деятельности на развитие у кадет системного, проектного мышления и способности к исследовательской деятельности. Для этого пришлось изменить подход к проектированию уроков, чтобы усилить их развивающий потенциал, используя технологии проблемного обучения, когда учащийся оказывался в ситуации решения проблемы и необходимости применять имеющиеся знания для выполнения проектных заданий.

В связи с этим нами была разработана и применялась на уроках авторская технология проектирования гуманитарного пространства культурного самоопределения подростка. Применение данной технологии включает конструирование ряда взаимосвязанных ситуаций процесса обучения:

-

1) проблематизации опыта учащимся (анализ стартового состояния субъектно-смыслового опыта; определение проблемы, требующей решения в рамках проблемных, проектных заданий и трехуровневых предметных и метапред-метных задач);

-

2) актуализации опыта (выработка своего ценностно-смыслового отношения к решению поставленной проблемы; выявление «актуальной зоны» своего развития на основе методики формирования личностных и регулятивных универсальных учебных действий);

-

3) целеполагания (востребующей от подростка самостоятельную постановку цели в рамках применения методики самостоятельного целеполагания и диалогической методики);

-

4) гуманитарного познания (организация познавательной деятельности, направленной на решение сформулированной проблемы, посредством использования карт мыследеятельности, графических органайзеров конструирования знаний, тьюторских техник познания);

-

5) коммуникации и совместной деятельности (организация группового взаимодействия и со-деятельности при решении проблемы на основе использования методики групповой работы);

-

6) креативности (поиск нестандартных вариантов решения проблемы, реализация алгоритма творческой деятельности применительно к проектным и творческим заданиям);

-

7) выработки личностных смыслов и присвоения ценностей (нравственно-этический, моральный выбор и выделение этической стороны решаемой проблемы в рамках применения технологии критического мышления, социального проектирования, выполнения проектов самореализации, моделирования, участия в деловых и ролевых играх);

-

8) выделения жизненно-практической проблемы (формулирование проекта и организация проектной деятельности для решения реальной жизненной проблемы и получения проектного продукта в рамках проектной технологии);

-

9) рефлексии (оценка собственного индивидуального прогресса и актуального субъективно-смыслового опыта, включая произошедшие личностные изменения, посредством рефлексивных методик).

Педагог при этом не давал учащемуся готовое знание (то есть не рассказывал про историческое событие, а ставил учащегося в ситуацию исследователя и побуждал сконструировать знание самому в своей деятельности). Важным для учителя является следование правилу «Генерал всегда говорит последним», согласно которому эталон правильного ответа и выполнения задания предлагается учащемуся после того, как он самостоятельно пройдет свой исследовательский путь. Необходимо предоставлять ребенку возможность осуществить рефлексию своей деятельности: сравнить полученный им результат с эталоном, который задал учитель, определить причины расхождения, выявить и понять, какие возникли трудности и почему, а затем осуществить коррекцию собственных действий.

Положительный эффект приносит активное использование критериального, уровневого оценивания, само– и взаимооценки по критериям, предложенным учителем или выработанным совместно с педагогом, либо самостоятельно. Необходимо четко представлять, какими предметными и метапредметными компетенциями должен овладеть учащийся, как формировать их в системе, используя потенциал своего предмета. Например, для развития понятийного мышления и формирования навыков системного, структурного, сравнительного анализа и т.п. Важно понимать, какие методы можно использовать, помогая учащемуся выработать определенный навык, содействуя его восхождению при посредстве специальных методов с низкого на более высокий уровень владения навыком и выработки опыта деятельности. В чисте таких методов, к примеру, могут быть: изучающее чтение, усваивающее чтение, поисковое чтение, рефлексивное чтение и т.д., работа сначала с учебными, а затем с научными текстами.

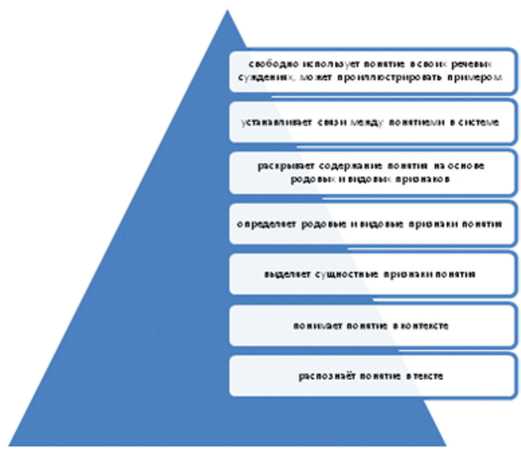

При формировании понятийного мышления требуется диагностировать, на каком уровне понятийного мышления находится учащийся, выбрать методы в зависимости от результатов диагностики. При проведении диагностики я руководствуюсь системой уровней понятийного мышления, представленных на схеме 1.

Схема 1. Уровни развития понятийного мышления

Эта же схема лежит в основе системы работы по развитию понятийного мышления и формирования навыков системного, структурного, сравнительного анализа и т.п. Первоначально предлагаю учащимся текст, в котором используется данное понятие, и прошу их определить его контекст в предложенном тексте. А далее использую методы, развивающие ассоциативное мышление. Так, ассоциации учащегося при конструировании им карты мыследеятельности помогают определить сущностные характеристики изучаемого понятия, развивая навык классификации, установить, какие из них являются видовыми, а какие – родовыми, самостоятельно на основе выделенных признаков сформулировать понятие, сравнивать с эталоном в учебнике, словаре, выявлять расхождение, проводить коррекцию учебных действий. И обязательно предлагаю задание на применение этого понятия: от более простых к более сложным. Например, составить предложения с использованием понятия с заданными учителем требованиями, употребить это понятие в своей речи в течение дня, составить текст с использованием этого понятия и т.д.

Выполняя это задание, учащийся ясно видит, на каком уровне развития понятийного мышления у него возникают затруднения, и может определить, почему они возникают, ответив на вопрос: на что надо обратить внимание при отработке данного навыка на последующих уроках и занятиях. Учащиеся, освоившие алгоритм данных действий, могут самостоятельно в ходе итоговой аттестации (экзамена) сконструировать свое знание, воспользовавшись алгоритмом, но уже с учетом того задания, которое на экзамене будет предложено.

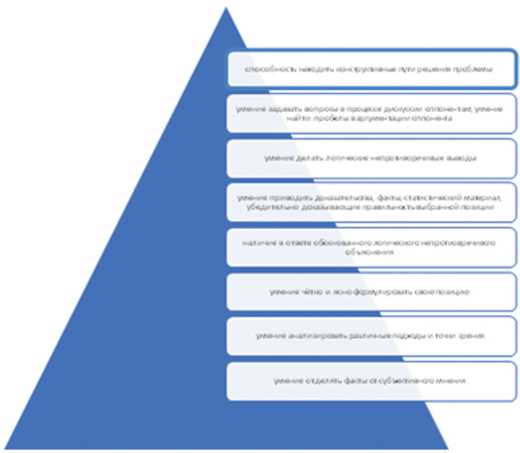

Опыт показывает, что для успешного выполнения аттестационного задания (на ЕГЭ), направленного на аргументацию собственной по- зиции, требуется достаточный уровень сформи-рованности критического мышления. Поэтому при подготовке целесообразно выбирать методы, помогающие учащемуся формировать критическое мышление системно, поднимаясь с низкого уровня на более высокий уровень владения требуемыми навыками. Для этого следует на примере простых заданий формата ОГЭ и ЕГЭ прошлых лет учить учащихся отличать факты от субъективного мнения, а затем, применяя методический прием ПОПС-формулы, развивать у учащихся способность высказывать свою позицию, строить непротиворечивое объяснение, приводить аргументы фактического характера, делать выводы. Специальные методические приемы направлены на развитие умений учащегося задавать вопросы проблемного, поискового, познавательного, уточняющего характера. Методы учебной дискуссии и дебатов дает возможность учащимся отрабатывать навыки критического мышления в новой, незнакомой для них ситуации при обсуждении научной, теоретической или практической проблемы.

Организуя работу по развитию критического мышления, удобно опираться на схему 2.

Схема 2. Уровни сформированности критического мышления

Зачастую ошибка педагогов состоит в ориентации на вид конкретного задания в контрольноизмерительных заданиях предстоящего года. При этом упускается из виду то, что есть основные предметные и метапредметные компетенции, которые не могут быть сформированы за один год. Например, вполне может быть, что в 2022–23 учебном году в ЕГЭ по истории будет включено задание на сравнительный анализ.

Через пару лет, возможно, вместо сочинения выпускники будут выполнять небольшое исследование. Для этого они должны уметь самостоятельно определить по предложенным ресурсам тему исследования, его проблему, выбрать необходимые для исследования источники, изучить или применить научные подходы по этой теме, поставить исследовательскую задачу, выполнить исследование и изложить его результаты в экзаменационном бланке.

Имея в виду подобную перспективу, я осваиваю и использую альтернативные модели с применением методов проблемного и проектного обучения. Например, на Всемирном конгрессе учителей истории (который проходил в Москве с 4 по 7 октября 2021 г.) была предложена мо-дель1, включающая следующие четыре этапа:

-

– погружение учащихся в материал через интерактив, игру;

-

– любознательность (поиск ответов на вопросы в музее, архиве), создание образа эпохи, события;

-

– активное экспериментирование, опыт (музейные занятия, занятия в архивах, просмотр фильмов, медиа-формат, онлайн-уроки);

– проектирование (создание авторского творческого продукта, направленного на решение проблемы, разработка и проведение экскурсии, организация дискуссии или участие в ней, выступление на конференции и т.д.).

Контроль эффективности подготовки (собственный опыт)

Необходимое звено системы подготовки к ЕГЭ – это регулярный мониторинг образовательных достижений каждого учащегося, кото- рый проводится после изучения каждого тематического раздела.

При этом анализируются не только пробелы в знаниях, но и уровни сформированности предметных и метапредметных компетенций, помогающие учащемуся определить причины его персональных учебных затруднений, а также поставить цели на последующий учебный период. Учителю посредством мониторинга удается обоснованно корректировать индивидуальную образовательную траекторию учащегося на пути его персональной подготовки к ЕГЭ.

Заключение

Завершая статью, отмечу следующее: тенденция снижения качества исторического образования отмечается профессиональным сообществом учителей истории разных стран и профильными специалистами, осуществляющими реализацию государственной политики в сфере исторического образования. Об этом шла речь на Всемирном конгрессе учителей истории (2021).

Чтобы преодолеть эту тенденцию, недостаточно «натаскивать» учащихся на выполнение конкретных заданий формата ЕГЭ. Требуется находить новые подходы к организации поисковой, исследовательской, творческой деятельности учащихся. Создавая, в частности, условия для интеграции уроков (занятий) с внеурочной деятельностью учащихся. Используя различные формы эффективной организации деятельности учащихся – индивидуальные, коллективные, групповые. Активно применяя продуктивные формы и методы музейной, библиотечной, архивной педагогики.

1 Предложено Фернанде Райне, исполнительным директором и основателем организации «The historyco-lab» (США).

Воспитанники Волгоградского кадетского корпуса Следственного комитета РФ им. Ф.Ф. Слипченко на Мамаевом кургане.