Особенности идентификации огнестрельного оружия по следам на пулях, подвергшихся агрессивному воздействию

Автор: Юматов В.А., Полякова А.В.

Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos

Статья в выпуске: 2 (76), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы установления зависимости между устойчивостью признаков частей и деталей огнестрельного оружия на выстрелянных пулях и воздействием на пули среды, в которой они находились после выстрела. В теории и практике судебно-баллистической экспертизы имеется накопленный методический материал по установлению идентификационного периода по следам на пулях, подвергшихся различному воздействию. Однако все еще есть ряд проблемных вопросов, связанных с анализом изменений в следах на пулях, находившихся определенный промежуток времени в агрессивной среде.

Идентификация, идентификационный период, выстрелянная пуля, следы канала ствола, коррозионный процесс, агрессивное воздействие

Короткий адрес: https://sciup.org/142242238

IDR: 142242238 | УДК: 343.98 | DOI: 10.33184/pravgos-2024.2.17

Текст научной статьи Особенности идентификации огнестрельного оружия по следам на пулях, подвергшихся агрессивному воздействию

e-mail: ,

Противоправное поведение несовершеннолетних является объектом исследований ученых различных отраслей юридической науки. В соответствии с аналитическими данными Министерства внутренних дел РФ в 2023 г. каждое 37-е преступление было совершено несовершеннолетними или при их соучастии1. В последние годы отмечается остро стоящая проблема совершения молодежью преступлений с применением огнестрельного и иных видов оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В процессе расследования данных фактов большое значение имеет назначение судебно-баллистической экспертизы.

Разработка проблемных вопросов назначения и производства судебно-баллистической экспертизы необходима для эффективного применения данной области специальных знаний в судопроизводстве. Внимание ученых сосредоточено на усовершенствовании методического аппарата, а также информационно-компьютерного обеспечения данного рода судебной экспертизы. В частности, не теряют актуальности исследования, посвященные анализу факторов, влияющих на процесс идентификации огнестрельного оружия по следам на пулях и гильзах. Так, И.В. Латышовым было проанализировано влияние высоких температур на решение идентификационной задачи по следам на пулях [1]; А.В. Кокин впервые исследовал влияние воздействия почвы на устойчивость следов на выстрелянных пулях, имеющих стальные оболочки, плакированные томпаком [2, с. 196–197].

Особенной средой, которая оказывает существенное влияние на сохранность следов на пулях, являются ткани человека, когда пуля находится в трупе. Интересным представляется исследование влияния трупных явле- ний на возможность идентификации оружия по следам на пулях, результаты которого опубликованы в «Журнале судебной экспертизы» в 1993 г. [3]. Пять пуль из различных материалов были помещены в разные участки тела человека (черепную, грудную, брюшную полости, в мышечную и жировую ткани трупа). После разложения трупа на 90 % пули были извлечены и сравнены с эталонными, не подвергшимися изменениям. В результате сложных биохимических процессов, происходивших в трупе, пули подверглись коррозионным изменениям. Причем в пулях из различных материалов изменения происходили неодинаково: в пулях из меди и никеля коррозионные процессы развивались быстрее, а из алюминия, наоборот, медленнее.

Сотрудники департамента судебной медицины Индии и отдела баллистики полиции Ямайки провели аналогичное исследование и проследили изменения в общих и частных признаках канала ствола на пулях, выстрелянных из разных моделей огнестрельного оружия [4]. Эксперимент длился 12 дней в условиях температуры среды, в которой пребывал труп с экспериментальными пулями, 26–29 °, на 12-й день пуля приобрела полностью гладкую поверхность, без отображения микрорельефа канала ствола, следовательно, идентификация стала невозможна.

Нами тоже были проведены экспериментальные исследования с целью определения идентификационного периода в следах на выстрелянных пулях, находившихся в условиях, имитирующих мягкие ткани человека [5, с. 163–165]. Считаем, что необходимо проведение дальнейших исследований по установлению факторов, влияющих на идентификационный период, в процессе отождествления огнестрельного оружия по следам на пулях. В связи с этим была проведена серия экспериментальных исследований по анализу устойчивости признаков первичных и вторичных следов на пулях в результате воздей- ствия песчаной почвы с учетом различного водородного показателя среды.

Анализ влияния песчаной почвы на идентификационный период

Для эксперимента был произведен отстрел пуль калибра 9 мм патрона 9 × 18ПМ из пистолета Макарова. Данные пули состоят из стального сердечника, свинцовой оболочки, плакированной томпаком. Три пули были помещены в песчаную почву с различным показателем ph (нейтральная – ph = 6, щелочная – ph = 8, кислотная – ph = 5), одна пуля была использована в качестве эталонной и не подвергалась никакому агрессивному воздействию. На протяжении двенадцати недель экспериментальные пули находились в песчаной среде и каждые три недели извлекались из нее для исследования и фиксации произошедших в следах изменений. Результаты экспериментальных исследований по установлению возможности идентификации по следам на пулях, находящихся в песчаной почве с нейтральной, щелочной и кислотной средой, сведены в таблицы.

При нахождении экспериментальной пули в песчаной почве с нейтральным водородным показателем получены следующие результаты (см. табл. 1):

-

3 недели: существенные изменения не обнаружены, кроме образования тонкой оксидной пленки. Проведение идентификационного исследования возможно в полном объеме, так

как следы пригодны для идентификации; следы на эталонной и экспериментальной пулях в виде валиков и бороздок совпадают по размерам, расположению и взаиморасположению;

-

6 недель: наблюдается общая неравномерная коррозия на поверхности оболочки пули, особенно локализующаяся в ее нижней части, ближе к дну. Проведение идентификационного исследования возможно в полном объеме, так как следы пригодны для идентификации; следы на эталонной и экспериментальной пулях в виде валиков и бороздок совпадают по размерам, расположению и взаиморасположению;

-

9 недель: продолжает развиваться неравномерная коррозия, затрагивая новые участки, отдельные участки первичных следов уже покрыты ею. Проведение идентификационного исследования возможно, так как следы все еще пригодны для идентификации; следы на эталонной и экспериментальной пулях в виде валиков и бороздок совпадают по размерам, расположению и взаиморасположению;

-

12 недель: увеличение количества участков, покрытых коррозией в виде коррозионных пятен, коррозионные пятна покрывают бόльшую часть первичных следов, в местах их интенсивного расположения мелкие валики и бороздки не просматриваются. Проведение идентификационного исследования возможно, так как следы все еще пригодны для идентификации; следы на эталонной и экспериментальной пулях в виде валиков и бороздок совпадают по размерам, расположению и взаиморасположению.

Таблица 1

Результаты эксперимента по установлению возможности идентификации по следам на пулях, находящихся в песчаной почве с нейтральной средой

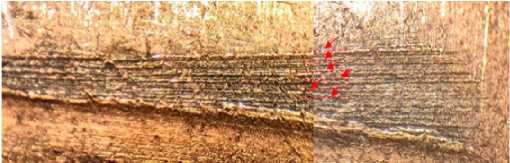

Результат совмещения первичных следов на эталонной пуле (справа) и пуле, находившейся в течение 3 недель в песке с нейтральной средой (слева)

Внешний вид пули, находившейся в течение 3 недель в песке с нейтральной средой

Внешний вид пули, находившейся в течение 6 недель в песке с нейтральной средой

Результат совмещения первичных следов на эталонной пуле (справа) и пуле, находившейся в течение 6 недель в песке с нейтральной средой (слева)

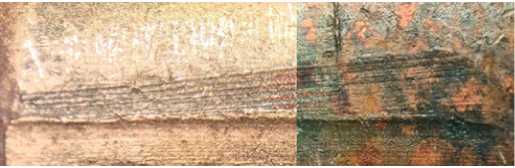

Внешний вид пули, находившейся в течение 9 недель в песке с нейтральной средой

Результат совмещения первичных следов на эталонной пуле (справа) и пуле, находившейся в течение 9 недель в песке с нейтральной средой (слева)

Внешний вид пули, находившейся в течение 12 недель в песке с нейтральной средой

Результат совмещения первичных следов на эталонной пуле (справа) и пуле, находившейся в течение 12 недель в песке с нейтральной средой (слева)

В процессе нахождения экспериментальной пули в песчаной почве с щелочной средой были выявлены следующие изменения (см. табл. 2):

-

3 недели: существенные изменения не обнаружены, кроме образования оксидной пленки коричневого цвета. Проведение идентификационного исследования возможно в полном объеме, так как следы пригодны для идентификации; следы на эталонной и экспериментальной пулях в виде валиков и бороздок совпадают по размерам, расположению и взаиморасположению;

-

6 недель: наблюдается общая неравномерная коррозия на поверхности оболочки пули в виде коррозионных пятен, оксидная пленка утолщается. Проведение идентификационного

исследования возможно в полном объеме, так как следы пригодны для идентификации; следы на эталонной и экспериментальной пулях в виде валиков и бороздок совпадают по размерам, расположению и взаиморасположению;

-

9 недель: ранее появившаяся оксидная пленка меняет цвет на пепельно-серый, коррозионные пятна продолжают появляться по всей поверхности оболочки пули. Проведение идентификационного исследования возможно, так как следы все еще пригодны для идентификации; следы на эталонной и экспериментальной пулях в виде валиков и бороздок совпадают по размерам, расположению и взаиморасположению;

-

12 недель: увеличение количества участков, покрытых коррозией в виде коррозион-

- ных пятен, коррозионные пятна покрывают бόльшую часть первичных следов, в местах их интенсивного расположения мелкие валики и бороздки не просматриваются. Проведение идентификационного исследования

возможно, так как следы все еще пригодны для идентификации; следы на эталонной и экспериментальной пулях в виде валиков и бороздок совпадают по размерам, расположению и взаиморасположению.

Таблица 2

Результаты эксперимента по установлению возможности идентификации по следам на пулях, находящихся в песчаной почве с щелочной средой

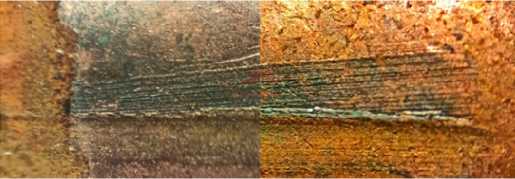

Внешний вид пули, находившейся в течение 3 недель в песке с щелочной средой

Результат совмещения первичных следов на эталонной пуле (слева) и пуле, находившейся в течение 3 недель в песке с щелочной средой (справа)

Внешний вид пули, находившейся в течение 6 недель в песке с щелочной средой

Результат совмещения первичных следов на эталонной пуле (слева) и пуле, находившейся в течение 6 недель в песке с щелочной средой (справа)

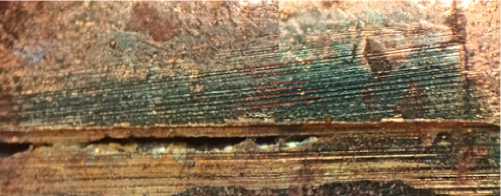

Внешний вид пули, находившейся в течение 9 недель в песке с щелочной средой

Результат совмещения первичных следов на эталонной пуле (слева) и пуле, находившейся в течение 9 недель в песке с щелочной средой (справа)

Внешний вид пули, находившейся в течение 12 недель в песке с щелочной средой

Результат совмещения первичных следов на эталонной пуле (слева) и пуле, находившейся в течение 12 недель в песке с щелочной средой (справа)

В результате нахождения экспериментальной пули в песчаной почве с кислотной средой наблюдались следующие изменения (см. табл. 3):

-

3 недели: существенные изменения не обнаружены, кроме образования тонкой оксидной пленки, наблюдаются участки образования коррозионных пятен, однако их влияние на микрорельеф первичных следов незначительно. Проведение идентификационного исследования возможно в полном объеме, так как следы пригодны для идентификации; следы на эталонной и экспериментальной пулях в виде валиков и бороздок совпадают по размерам, расположению и взаиморасположению;

-

6 недель: наблюдается общая неравномерная коррозия на поверхности оболочки пули в виде коррозионных пятен, локальные участки коррозионных изменений подвергаются дальнейшей деградации в виде разъедания металла оболочки и образования коррозионных раковин, появляется маслянистый блеск оболочки пули. Бόльшая часть микрорельефа первичных следов все еще сохранена. Проведение идентификационного исследования возможно, так как следы пригодны для идентификации; следы на эталонной и экспериментальной пулях в виде

валиков и бороздок совпадают по размерам, расположению и взаиморасположению;

-

9 недель: процесс разъедания оболочки пули продолжается, затрагивая все бόльшие по площади участки, присутствует маслянистый блеск оболочки. Участки первичных следов, на которых произошло разъедание оболочки пули, стали более сглажены, однако микрорельеф все еще выражен. Проведение идентификационного исследования возможно, так как следы все еще пригодны для идентификации на участках, не затронутых коррозионными раковинами; следы на эталонной и экспериментальной пулях в виде валиков и бороздок совпадают по размерам, расположению и взаиморасположению;

-

12 недель: увеличение количества участков, покрытых коррозионными раковинами, с дальнейшим развитием в виде едкой коррозии, маслянистый блеск оболочки становится более выраженным. Микрорельеф первичных следов, участки которых подверглись едкой коррозии, уничтожен. Проведение идентификационного исследования возможно, но по участкам, не затронутым глубокой коррозией; следы на эталонной и экспериментальной пулях в виде валиков и бороздок совпадают по размерам, расположению и взаиморасположению.

Таблица 3

Результаты эксперимента по установлению возможности идентификации по следам на пулях, находящихся в песчаной почве с кислотной средой

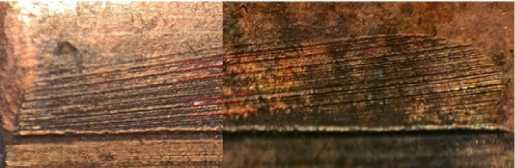

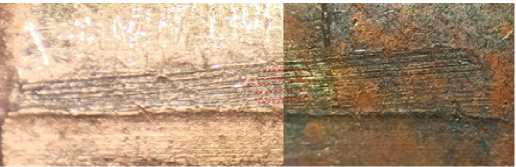

Внешний вид пули, находившейся в течение 3 недель в песке с кислотной средой

Результат совмещения первичных следов на эталонной пуле (слева) и пуле, находившейся в течение 3 недель в песке с кислотной средой (справа)

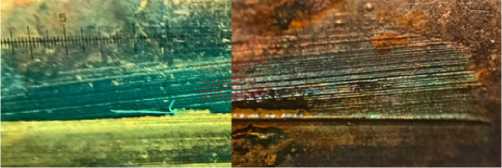

Внешний вид пули, находившейся в течение 6 недель в песке с кислотной средой

Результат совмещения первичных следов на эталонной пуле (слева) и пуле, находившейся в тече ние 6 недель в песке с кислотной средой (справа)

Внешний вид пули, находившейся в течение 9 недель в песке с кислотной средой

Результат совмещения первичных следов на эталонной пуле (слева) и пуле, находившейся в тече ние 9 недель в песке с кислотной средой (справа)

Внешний вид пули, находившейся в течение 12 недель в песке с кислотной средой

Результат совмещения первичных следов на эталонной пуле (слева) и пуле, находившейся в течение 12 недель в песке с кислотной средой (справа)

Заключение

Результаты проведенных экспериментальных исследований позволяют констатировать, что идентификационное исследование по следам на пулях, находившихся на протяжении 12 недель в песчаной почве с различным водородным показателем, возможно. Наиболее агрессивной средой оказалась кислотная песчаная почва, так как образование едкой коррозии характерно только для нее. Несмотря на то что следы подвергаются коррозионным изменениям, которые накапливаются на протяжении длительного периода нахождения в агрессивной среде, микрорельеф их сохраняется в большей степени. Исследование влияния различных коррозионных изменений на сохранность микрорельефа следов на выстрелянных пулях и стреляных гильзах актуально для криминалистической теории и практики, так как позволяет выявить закономерности взаимозависимости между типом агрессивной среды, временем нахождения в ней объекта и пригодностью следов для идентификации огнестрельного оружия.

Список литературы Особенности идентификации огнестрельного оружия по следам на пулях, подвергшихся агрессивному воздействию

- Латышов И.В. Возможности идентификации огнестрельного оружия по следам на выстреленных пулях, подвергшихся после выстрела термическому воздействию / И.В. Латышов // Известия Саратовского университета. Экономика. Управление. Право. - 2012. - Т. 12, вып. 3. - С. 61-64. EDN: PMYPAN

- Кокин А.В. Концептуальные основы криминалистического исследования нарезного огнестрельного оружия по следам на пулях: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.12 / А.В. Кокин. - Москва, 2015. - 388 с. EDN: YQMVZB

- Smith O.C. Effects of human decomposition on bullet striations / O.C. Smith, L. Jantz, H.E. Berryman, S.A. Symes // Journal of Forensic Sciences. - 1993. - Vol. 38, iss. 3. - P. 593-598.

- Dinesh R. Effects of human decomposition on test fired bullet - An experimental research / R. Dinesh, H. Singhb, J. Mowatt // Egyptian Journal of Forensic Sciences. - 2016. - Vol. 6, iss. 1. - P. 17-21.

- Полякова А.В. Факторы, влияющие на процесс идентификационного баллистического исследования / А.В. Полякова // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. - 2020. - № 5. - С. 161-166. EDN: EOPASL