Особенности иммунологических индикаторных показателей у детей с патологией нервной системы в условиях аэрогенной экспозиции алюминием

Автор: Аликина И.Н., Долгих О.В., Гусельников М.А.

Журнал: Антропогенная трансформация природной среды @atps-psu

Рубрика: Проблемы городской среды

Статья в выпуске: 3, 2017 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ особенностей иммунорегуляторных показателей детского населения с патологией нервной системы, проживающего в условиях аэрогенной экспозиции алюминием. В результате проведенных исследований установлено, что у обследованных детей наблюдаются нарушения клеточного звена иммунитета, которые проявляются в угнетении фагоцитоза, снижении содержания активационного маркера CD95+ в сравнении с нормой и контролем, в снижении транскрипционного белка Bcl2, p53, рецептора TNFR у 100% и 57% детей основной группы соответственно, а также в снижении медиатора регуляции нервной системы аполипопротеина А1.

Алюминий, астеновегетативный синдром, нервная система

Короткий адрес: https://sciup.org/147226793

IDR: 147226793 | УДК: 613.64;616.717-057

Текст научной статьи Особенности иммунологических индикаторных показателей у детей с патологией нервной системы в условиях аэрогенной экспозиции алюминием

Введение. Под влиянием комплекса химических факторов окружающей и производственной среды происходят патологические изменения в различных органах и системах, функциональные, морфологические и генетические сдвиги в организме человека, при этом создается неблагоприятный фон в виде различных заболеваний иммунной, нервной и других систем. Достаточно частым заболеванием нервной системы является астено-вегетативный синдром, при котором происходит расстройство вегетативной системы (сбой в нервных импульсах). Данное заболевание может возникнуть в переходном возрасте, когда происходят мощная перестройка гормональной системы, организм истощается или не справляется с теми патологиями, которые уже имели начало в более раннем периоде: травмы ребенка, физические и психологические, последствия инфекционных заболеваний, нарушения эндокринной и других систем. Причиной нарушения нервной системы может послужить и ослабление иммунитета[2].

Одними из основных звеньев иммунитета, осуществляющих иммунный ответ на внешнесредовые, в том числе техногенные химические факторы, являются регуляторные и эффекторные системы адаптивной ветви иммунитета.

Клетки-эффекторы определяют иммунного ответа [1]. взаимодействия регулируются специфичность Межклеточные с помощью

медиаторов, одна их часть обладает плюрипотентным влиянием, т. е. действует на различные клетки-мишени, другая оказывает специфическое воздействие на определенные клеточные линии. Поэтому для углубленного изучения состояния иммунного ответа на токсиканты в качестве индикаторных диагностических критериев сенсибилизации используют показатели специфического иммунитета - Т- и В-лимфоциты, специфические антитела, а также показатели неспецифического иммунитета, цитокины, такие как интерлейкины, факторы роста, хемокины, клеточные

(кинины) и гуморальные (лейкотриены, простагландины) медиаторы.

Нарушения иммунного статуса, возникшие в результате химического загрязнения воздушной среды, имеют особенное значение у детей, отличающихся повышенной чувствительностью к химическим токсикантам, сказываясь на их росте и развитии, что обусловлено, прежде всего, незрелостью их системного и местного иммунитета. При этом прослеживается связь структуры заболеваемости с экологическими особенностями среды обитания[3].

Таким образом, индуцирующее патологическое влияние неблагоприятных техногенных химических факторов на организм человека диктует необходимость углубленного изучения состояния иммунологического здоровья населения с целью научного обоснования современных лечебно-профилактических мероприятий.

Цель - оценить состояние иммунологического здоровья детей с патологией нервной системы, проживающих в условиях внешнесредового аэрогенного воздействия алюминия.

Материалы и методы. Было выполнено диагностическое обследование 52 детей с патологией ЦНС (астено-вегетативный синдром) в возрасте от 5 до 10 лет, постоянно проживающих, посещающих детские сады и школы в зоне влияния выбросов предприятия по производству первичного алюминия путем электролиза крио лит-глиноземных расплавов, характеризующейся высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха химическими примесями, в том числе алюминием. Группу сравнения составили дети (и=31), проживающие и посещающие учебные и дошкольные учреждения на условно чистой территории, где уровень содержания алюминия является допустимым.

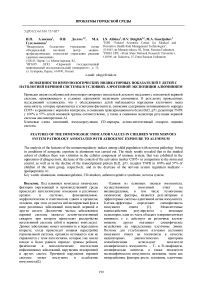

Иммунологические показатели детского населения в условиях аэрогенного воздействия алюминия

|

Показатель |

Референтный уровень |

Группа наблюдения (М±т) |

Группа сравнения (М±т) |

|

TNFR, % |

1-1,5 |

1,134±0,437 |

0,337^0,174 |

|

р53, % |

1,2-1,8 |

2,ЮНО,814 |

1,03±0,593 |

|

СВ 3+СВ9 5+-лимфоциты, абсолютные, 10y/dMj |

0,40-0,70 |

0.36 0.045 |

0,5±0,230 |

|

СВЗ+СВ95+-лимфоциты, относительные, % |

15-25 |

16,286^8,962 |

12,875^1,905 |

|

СВ127-лимфоциты, абсолютные, Ю^/дм3 |

0,015-0,040 |

0,055^0,013* |

0,029^0,020* |

|

СВ 127-лимфоциты, относительные, % |

0,8-1,2 |

1,089^0,672* |

1,996^0,533* |

|

Вс12 |

1-1,5 |

0,773±0,256* |

0,659±0,506 |

*- достоверные отклонения от нормы (р<0,05)

Данные закономерности характеризуют нарушения иммунорегуляции программированных процессов клеточной гибели, что в условиях хронической гаптенной супрессии может привести к развитию иммунодефицитных и аутоиммунных состояний.

У детей группы наблюдения наблюдается достоверное угнетение врожденного клеточного иммунитета - у 58% снижена активность фагоцитарного звена по критерию % фагоцитоза, у 78% - по критерию фагоцитарного числа. Установлено снижение содержания аполипопротеин

Обследование включало в себя определение содержания Ig Е общего методом иммуноферментного анализа, изучение фагоцитоза с использованием формалинизированных эритроцитов барана, а также изучение маркеров клеточной дифференцировки на проточном цитометре FACSCalibur фирмы «Becton Dickinson» с использованием универсальной программы CellQuestPrO.

Статистическая обработка результатов включала в себя описательную статистику и двухвыборочный t-критерий Стьюдента. Различия между группами считались значимыми при р<0,05.

Основные результаты. По результатам проведенного клинико-лабораторного обследования состояния здоровья детского населения были выявлены изменения показателей системы иммунной регуляции. Отмечено повышение IgE общего у 27% детей группы исследования при сравнении с физиологической нормой.

Выявлены нарушения иммунного статуса детей, проживающих в зоне высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха алюминием, которые заключались в достоверном (р<0,05) повышении абсолютного и относительного содержания регуляторного маркера CD 127" в группе наблюдения как по отношению к референтному интервалу, так и к аналогичным показателям контрольной группы. Также установлено достоверное снижение содержания TNFR и транскрипционного белка р53 относительно возрастной нормы у 100 и 57% детей основной группы соответственно, причем содержание данных показателей достоверно превышало значения группы контроля более чем в 2 раза (р<0,05). У 67% детей наблюдается дефицит транскрипционного белка Вс12 и активационного маркера CD95+ в сравнении с нормой и контролем (табл. 1), отвечающих за иммунорегуляцию и апоптоз.

Таблица 1.

А1 - медиатора регуляции нервной системы у 50% детей по отношению к контрольной группе..

Таким образом, клинико-лабораторные исследования состояния здоровья детей подтверждают наличие патологических изменений со стороны иммунной системы.

Заключение.

Особенности клеточной иммунорегуляции у детского населения с патологией ЦНС, проживающего в условиях аэрогенной экспозиции алюминием, проявились в угнетении фагоцитоза, снижении содержания активационного маркера

CD95+ в сравнении с нормой и контролем, снижение транскрипционного белка Вс12, р53, рецептора TNFR и медиатора регуляции нервной системы аполипопротеина А1.

Показателем факторной нагрузки, достоверно изменяющими значения показателей иммунитета является алюминий.

Список литературы Особенности иммунологических индикаторных показателей у детей с патологией нервной системы в условиях аэрогенной экспозиции алюминием

- О.В.Долгих, Т.С.Льгхина, А.В.Кривцов и др. Иммунитет у детей в условиях воздействия техногенных химических факторов // Здоровье семьи - 21 век: электронный научный журнал. - 2010. - №1 (1). - URL: http://www.fh-21.perm.ru/ (дата обращения: 11.10.2017).

- М.А. Землянова, О.В.Долгих. Биомаркеры эффекта как показатели и критерии воздействия техногенных химических факторов окружающей и производственной среды на здоровье // Здоровье населения и среда обитания. - 2010. - №11. - С.31-33.

- И.В. Шугалей, А.В. Гарабаджиу, М.А. Илюшин и др. Некоторые аспекты влияния алюминия и его соединений на живые организмы // Экологическая химия. - 2012. - Т.21, №3. - С.172-186.