Особенности импрессивной речи обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития

Автор: Быстроумова Оксана Геннадьевна, Агаева Индира Бабаевна

Журнал: The Newman in Foreign Policy @ninfp

Статья в выпуске: 62 (106), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье описаны основные характеристики сформированности импрессивной речи обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития. Выявлены специфические особенности речевых нарушений у данной группы обучающихся.

Импрессивная речь, тяжелые множественные нарушения развития, лексические обобщения, языковые закономерности

Короткий адрес: https://sciup.org/14124193

IDR: 14124193 | УДК: 376.1

Текст научной статьи Особенности импрессивной речи обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития

Дети с тяжелыми множественными нарушениями развития (далее ТМНР) разнородная группа, отличающаяся качественными своеобразиями в двигательной, сенсорной и интеллектуальной сфере, которая, не смотря на подчинение общим законам развития, все же реализуется особым образом и является одним из сложных вариантов психического дизонтогенеза [5].

Понимание речи является важным составляющим жизнедеятельности человека, от которого зависит возможность понимание окружающей речи [2].

В области психологии вопросами изучения импрессивной речи занимались ученые Баев Б.Ф., Зимняя И.А.и др. [1 ; 3]. В области логопедии известны имена Левиной Р.Е., Соботович Е.Ф., Хватцева М.Е. и др. [4; 6; 7].

Теоретически изучив лексическую сторону речи обучающихся с ТМНР, можно отметить, что импрессивная речь обучающихся характеризуется недоразвитием аналитикосинтетической деятельности, трудностями усвоения языковых единиц, языковых закономерностей и языковых обобщений.У обучающихся с ТМНР имеет место низкий уровень владения вербальными и невербальными средствами коммуникации.

С целью практического изучения уровня сформированности импрессивной речи обучающихся с ТМНР нами был организован констатирующий эксперимент с обучающимися 5 класса с ТМНР в количестве 10 человек.Все респонденты обучались по 2 варианту ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями.

Для проведения констатирующего эксперимента применялись задания, предложенные Е.Ф. Соботович и И.Е. Соботович.

За основу исследования были взяты 5 механизмов усвоения лексики.

-

1 раздел – исследование понимания фонемного различения звуков (стабилизация слухового восприятия); 2 раздел – исследование понимания лексических обобщений (категориальные; контекстуально обусловленные; родовые понятия; определение семантических связей, лежащих в основе понятийной соотнесенности слова; лексикосемантические языковые явления (многозначность); 3 раздел – исследование понимания деривационных слов (обозначение уменьшительно-ласкательных форм; обозначение детенышей животных); 4 раздел – исследование понимания лексикофонологического уровня прогнозирования; 5 раздел – исследование понимания смыслового контроля высказывания.

Проанализировав результаты констатирующего эксперимента, мы выявили следующие особенности.

При выполнении заданий 1 раздела изучались навыки слухового контроля при распознавании звуков далеких по акустикоартикуляционным признакам. (слова «белочка» и «веточка» рассматривались как идентичные). Артикуляционно разные, но акустически близкие звуки (С – Ш) вызвали затруднения. Возникли трудности при различении артикуляционно и акустически близких звуков (подбор картинок «мышка» и «миска», «коза» и «коса»). Распознавание звуков у респондентов в основном носило диффузный характер, что обусловлено низкими возможностями слухового распознавания.

Анализ результатов 2 раздела методики предусматривал изучениеуровня сформированности лексических обобщений. Нами изучалось понимание детьми категориальных, контекстуально обусловленных видо-родовых понятий и определение семантических связей, которые лежат в основе понятийной соотнесенности слова. Материал был реализован на основе предметной лексики (существительные), словаря признаков (прилагательные), категориальных значений глаголов, представленных в разных вариациях. Рассогласованная деятельность зрительного и слухового анализатора при ТМНР, трудности анализа воспринимаемой информации и ее переработки не позволяло респондентам успешно справляться с заданием. Допущенные ошибки свидетельствовали о незнании большого круга слов, имеющих разную степень обобщенности. Возникали трудности логической понятийной соотнесенности, сложности, связанные с абстрактным обобщенным значением слов, что свидетельствовало о нарушении умения сравнивать предметы и выделять отличные и характерные сезонные признаки. Следовательно, не развита лексическая сформированности понимания смыслового контроля высказывания. Логопед рассказывал сказку «Курочка Ряба» и на каждое предложение спрашивал ребенка правильно ли то, что он рассказал. В процессе рассказа намеренно допускались ошибки, используя эпизоды из другой сказки. Респондент должен был либо утвердительно (что означало, что он согласен с утверждением), либо отрицательно (что означало несогласие) качать головой. В качестве помощи допускалась демонстрация иллюстрации к сказке. Смысловое восприятие респондентов в основном находилось на низком уровне, что свидетельствовало о недоразвитии единицы языка, в которой заключено понятие.

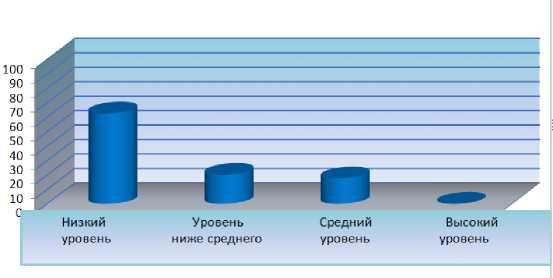

Обобщив результаты констатирующего эксперимента по всем разделам заданий, нами были получены уровни сформированности импрессивной речи обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития (См. рисунок 1).

системность языка, которая формируется в процессе систематизации знаний и представлений ребенка об окружающем мире.

Проанализировав результаты 3 раздела заданий , изучение понимания деривационного значения осуществлялось на следующем материале: а) обозначение уменьшительно-ласкательных форм; б) обозначение детенышей животных. Данное задание вызвало трудности у 90% респондентов в понимании названий малознакомых им животных, т.е. слов, редко встречавшихся в речи ближайшего окружения ребенка. Отдельные категории слов могут

Рисунок 1 Уровни сформированности импрессивной речи по разделам заданий

вовсе не встречаться, а значит, составляют минимальный процент их понимания.

-

4 раздел заданий был направлен на исследование уровня сформированности смыслового прогнозирования на лексикофонологическом уровне. При выполнении пробы респондент должен был закончить высказывание, показав картинку, подходящую по смыслу. Данный вид задания вызвал наибольшие затруднения у респондентов с ТМНР. Они подставляли любые попадавшиеся им под руки картинки без учета смысла высказывания. Ориентировались на эмоциональную реакцию логопеда (правильно - неправильно).

Рассмотрим результаты 5 раздела диагностического задания, целью которого являлось исследование уровня

Специфические особенности сформированности импрессивной речи обучающихся с ТМНР, представленные на графике и характеризуются (См. рисунок 1):

-

1) бедность и примитивность

пассивного словаря;

-

2) незнание большого круга слов

разной степени обобщенности;

-

3) понимание значений слов-действий

являются неточными и расплывчатыми;

-

4) нарушено понимание

дифференциации словообразовательных моделей;

-

5) трудности понимания и различения грамматических категорий

(словоизменение);

-

6) нарушен цикл операций внутреннего прогнозирования высказывания;

-

7) трудности понимания логикограмматических структур языка.

На наш взгляд нарушение функционирования психических процессов, а именно мышления, памяти, восприятия, представлений, двигательные ограничения респондентов, недостаток сенсорной информации приводят к ограниченному развитию лексической стороны импрессивной речи обучающихся с ТМНР.

Полученные результаты констатирующего эксперимента свидетельствуют о необходимости организации коррекционно-логопедической работы по формированию импрессивной речи у рассматриваемого контингента обучающихся.

Список литературы Особенности импрессивной речи обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития

- Баев Б.Ф. Психология внутренней речи [Текст]: Автореферат дис. на соискание учен. степени д-ра пед. наук (по психологии) / Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. - Ленинград: [б. и.], 1967. - 29 с.

- Выготский Л.С. Мышление и речь / Л.С. Выготский. - М.: Астрель, 2011. - 640 с.

- Зимняя И. А. Педагогическая психология. Учебник для вузов. Изд. второе, доп., испр. и перераб. - М.: Издательская корпорация "Логос", 2000. - 384 с.

- Нарушение развития речевой деятельности у детей [Текст] / Р.Е. Левина // Вопросы патологии речи. - Харьков, 1959. - С. 23-27.

- Образование обучающихся с тяжёлыми нарушениями развития. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 6-8 ноября 2018 года / Под общ. ред. А. М. Царёва. - Псков: Псковский государственный университет, 2018. - 232 с.

- Соботович Е.Ф. Речевое недоразвитие у детей и пути его коррекции: (дети с нарушением интеллекта и мотор. алалией) / Е.Ф. Соботович. - М.: Классикс стиль, 2003. - 160 с.].

- Хватцев М.Е. Логопедия: в 2 кн.: книга для преподавателей и студентов пед. вузов. Кн. 2 / М.Е. Хватцев; под науч. ред. Р.И. Лалаевой, С.Н. Шаховской. -М.: ВЛАДОС, 2009. - Доступна эл. версия. ЭБС "BOOK.ru"].