Особенности индивидуального стиля познания у студентов высшего военного учебного заведения

Автор: Уханов К.А., Цветков А.В.

Журнал: Мировая наука @science-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 12 (21), 2018 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время в ситуации динамично меняющихся профессиональных технологий существенно изменилась подготовка специалистов высокой квалификации в сторону формирования у них не столько суммы конкретных знаний, умений, сколько способности ориентироваться в сложной обстановке профессиональной деятельности, гибко встраиваться в систему постоянно обновляющихся требований к профессионалу.

Педагогика компетенций, когнитивный стиль, военные и технические специальности

Короткий адрес: https://sciup.org/140263309

IDR: 140263309

Текст научной статьи Особенности индивидуального стиля познания у студентов высшего военного учебного заведения

Задачей профессионального образования на сегодняшний день является обеспечение условий подготовки такого специалиста, которые бы смогли способствовать оптимизации его профессионального самоопределения. При этом, с одной стороны, необходимо удовлетворить социальный заказ на качество специалиста как суммы знаний, умений, а, с другой стороны, важно сохранить уникальность его личности, заложить потенциал профессионально-личностного развития, способности к самоорганизации, адаптивно-толерантных способностей [10].

В педагогическом плане существенно продвинуться в решении данного вопроса позволяет личностно-ориентированное профессиональное обучение, целевыми ориентациями которого являются помощь в самоопределении и самореализации личности.

Выход на индивидуальные траектории развития, обеспечивающие оптимизацию соотношения процессов социализации и индивидуализации, дает возможность создания условий для формирования личности, имеющей многовариативный образ профессионального будущего, готовой мобильно реагировать на происходящие изменения в системе общественных производственных отношений и сохранившей при этом свою уникальность и неповторимость.

В связи с переходом современных вузов на компетентностную модель подготовки специалистов в содержание высшего образования начинают интегрироваться такие элементы, которые стимулируют индивидуальные механизмы получения студентами знаний, их способность самостоятельно наращивать познавательный опыт и переводить его в формат компетенций [4].

В индивидуализации образования исследователи видят обязательное условие реализации компетентностного подхода, понимая под компетенцией степень образовательного успеха личности, проявляющегося в ее собственных действиях в профессионально и социально значимых ситуациях. Причем есть различие между компетенцией и квалификацией, состоящей в том, что основой компетенции выступает «контекстно-деятельностная самоорганизация» студентов [2].

Данный подход предполагает, что содержание образования должно характеризоваться сложившимся у студента индивидуальным опытом профессионально ориентированной деятельности. По мнению А.М. Новикова, знания и умения переходят из ранга стратегических понятий в ранг тактических и прежнее разграничение на содержательную и процессуальную стороны образования теряет смысл [8].

Необходимо отметить, что на данный момент не существует единства во взглядах на проблему стиля. Так, по мнению A.В. Либина, стиль обучения является целостной инвариантной психологической структурой базовых свойств реагирования, обеспечивающая предрасположенность субъекта к тем или иным способам познания [5]. Данное определение стиля, во-первых, разделяет стилевые и темпераментальные свойства в структуре индивидуальности человека, а, во-вторых, предполагает возможность изменения стилевых свойств в процессе его обучения и воспитания.

B.С. Мерлин, утверждает, что «индивидуальный стиль» - это опосредующее звено между биохимическими свойствами организма и свойствами нервной системы [6]. В отличие от них, М.А. Холодная предпочитает пользоваться понятием «стиль» применительно к познанию, считая, что познавательный стиль имеет отношение к процессу отражения действительности в индивидуальном сознании [12].

В образовательной практике современного ВУЗа важным аспектом индивидуального стиля становится мера его отнесенности к основным сферам организации личности: биологической, социальной и духовной. Так, В.Д. Небылицын, указывает на то, что свойства нервной системы составляют физиологическую основу, на которой развиваются психические свойства человека. Нервная же система характеризуется силой (выносливость, предел работоспособности) и динамичностью (процессы возбуждения и торможения), где динамические показатели умственной деятельности зависимы от биоэлектрической активности лобных отделов головного мозга [7]. Согласно В.С. Мерлину, индивидуальный стиль также обусловливает свойствами организма, хотя и не исключает объективного влияния социализации [6].

Глубинные смыслы индивидуального познавательного стиля усиливаются, актуальным становится понимание учения как фактора социализации, как условия связи индивидуального и общественного сознания. Таким образом, в учебно-исследовательской деятельности существует система целенаправленных, желательных, с точки зрения потребностей общества, условий передачи общественного опыта, что, в свою очередь, указывает на то, что в учебно-исследовательской деятельности главным являются системные изменения в поведении человека, становление его опыта, формирование индивидуального познавательного стиля [11].

Также существует мнение, что индивидуальный познавательный стиль учащихся – это предпочитаемые способы осуществления познавательной деятельности [1], но при этом не учитывается мотивационный фактор стиля.

Необходимо также отметить и концепцию «практического интеллекта» Р.Стернберга, который считал, что природный интеллект, врожденные способности индивида вырастают в личную компетентность только посредством практики. Так, по мнению Р.Стернберга, способность добиваться успеха зависит от умения человека аккумулировать свои сильные качества и корректировать или компенсировать свои слабости [9].

Исходя из этого, можно говорить, что сущность и природа индивидуального познавательного стиля собирают в себе как биологические ресурсы человека, так и те новообразования, которые вырабатываются в процессе социализации. Причем собственно работа над формированием либо саморазвитием индивидуального стиля возможна только по мере возрастания структурированности его биологических составляющих.

Последним из наиболее важных моментов понимания индивидуального познавательного стиля является его предметность, его внутренняя логика, определяемая непосредственно функциями познания. Закономерен поэтому новый взгляд на персональность как на постоянно развивающуюся, эволюционирующую творческую субстанцию, полагающую в качестве основы своего бытия творческий импульс к самовыражению, поиску и активному адаптированию, использованию существующих социокультурных форм и процессов [3].

Фактор практической повседневности начинает доминировать в создании индивидуальности и, естественно, накладывает отпечаток на отношение к познанию, так как миросозерцание не может быть ни цельным, ни полным, если оно не существует для удовлетворения потребностей мысли и для руководства в жизни.

Таким образом, объединяя описанные подходы к пониманию стиля обучения, можно сказать, что индивидуальным познавательным стилем является развитая на базе генетически обусловленных когнитивных качеств индивида устойчивая целостность способов продуцирования им мотивов познания и характера их последующей реализации в познавательной деятельности.

Данное исследование проводилось с участием 120 студентов ВВУЗа мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет. Выборка респондентов была разделена на шесть групп, основываясь на учебной специальности (по 20 человек в каждой):

-

1. Транспортные средства специального назначения; специализация – «Военные гусеничные и колесные машины».

-

2. Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное вооружение; специализация – «Эксплуатация вооружения и военной техники».

-

3. Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения; специализация – «Эксплуатация вычислительных машин, комплексов, систем и сетей специального назначения».

-

4. Специальные радиотехнические системы; специализация – «Радиотехнические системы и комплексы охранного мониторинга».

-

5. «Биология» профиль подготовки «Кинология».

-

6. Тыловое обеспечение; специализация – «Тыловое обеспечение служебной деятельности».

Оценка индивидуального стиля познания проводилась как во всей выборке, так и отдельно для каждой специальности. Было выявлено, что активное экспериментирование лучше всего развито у студентов высшего военного учебного заведения (35,1±7,1), затем следует рефлексивное наблюдение (32,7±9,9) и конкретный опыт (32,4±7,5), а меньше всего представлена в данной выборке абстрактная концептуализация (30,4±9,4).

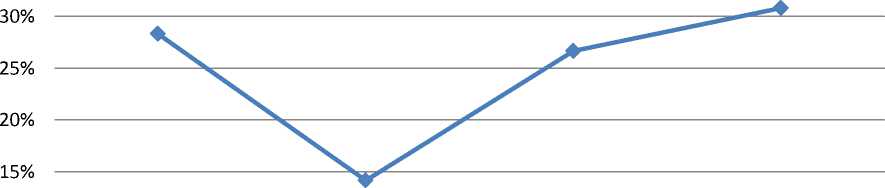

На основе полученных данных были выделены индивидуальные стили познания для каждого респондента.

35%

10%

5%

0% дивергентный ассимилирующий конвергентный аккомодационный

Рисунок 1 – Процентное распределение индивидуальных стилей познания в исследуемой выборке

Выявлено, что у респондентов преимущественно выражены аккомодационный (31%), дивергентный (28%) и конвергентный (27%) стили познания, а ассимилирующий стиль познания (14%) слабо выражен.

Таблица 1 – Процентное распределение индивидуальных стилей познания у респондентов с различной учебной специальностью, /%/

|

Стили познания |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Дивергентный |

45 |

15 |

35 |

40 |

25 |

10 |

|

Ассимилирующий |

10 |

25 |

10 |

0 |

15 |

25 |

|

Конвергентный |

15 |

20 |

25 |

30 |

35 |

35 |

|

Аккомодационный |

30 |

40 |

30 |

30 |

25 |

30 |

Примечание: 1 – транспортные средства специального назначения; 2 – стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное вооружение; 3 – применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения; 4 – специальные радиотехнические системы; 5 – «Биология» профиль подготовки «Кинология»; 6 – тыловое обеспечение.

Дивергентный стиль познания доминирует у респондентов, обучающихся по специальностям «Транспортные средства специального назначения» (45%), «Специальные радиотехнические системы» (40%) и «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» (35%). Таким образом, данные респонденты, исходя из доминирующего стиля познания, склонны больше всего к визуализации конкретных ситуаций, им нравится творческая активность, связанная со всесторонним рассмотрением проблем, поиск всевозможной информации и проведение «мозговых штурмов».

Конвергентный стиль познания доминирует у респондентов, обучающихся по специальностям «Биология» профиль подготовки «Кинология» (35%) и «Тыловое обеспечение» (35%), т.е., данные студенты умело используют на практике разного рода идеи и теории, при решении проблем и принятии решений они предпочитают иметь дело скорее с техническими задачами и сформулированными проблемами, чем с вопросами социальных и межличностных отношений, к тому же умеют воплощать идеи на практике и разрешать понятные им проблемы.

Аккомодационный стиль познания доминирует у респондентов, обучающихся по специальности «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное вооружение» (40%), характеризуя данных студентов, как стремящихся четко планировать свою деятельность, которые любят экспериментировать с чем-то новым и содержащим вызов.

Проведенный анализ различий показал, что дивергентный стиль познания хуже всего представлен у студентов, обучающихся по специальности «Тыловое обеспечение», чем у студентов, обучающихся по специальностям «Транспортные средства специального назначения» (Х 2 =6,14 при р=0,013) и «Специальные радиотехнические системы» (х 2 =4,8 при р=0,028), а также, у студентов, обучающихся по специальности «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное вооружение» хуже представлен, чем у студентов, обучающихся по специальности «Транспортные средства специального назначения» (х 2 =4,29 при р=0,03). Ассимилирующий стиль познания хуже всего представлен у студентов, обучающихся по специальности «Специальные радиотехнические системы», чем у студентов, обучающихся по специальностям «Стрелковопушечное, артиллерийское и ракетное вооружение» (х2=5,71 при р=0,017) и «Тыловое обеспечение» (х2=5,71 при р=0,017).

Вывод. Таким образом, у всех исследуемых студентов ВВУЗа, в качестве приоритетного показателя индивидуального стиля познания будет наблюдаться склонность к активному экспериментированию. Причем, если рассматривать выборку с точки зрения стилей познания, то у студентов будут преимущественно выражены аккомодационный, дивергентный и конвергентный стили познания, а ассимилирующий стиль познания будет выражен слабо. Поэтому, исходя из полученных результатов, для студентов ВВУЗов в ходе обучения, стоит учитывать тот факт, что им не свойственна обработка больших объемов информации и изложения ее в точной, компактной и логичной форме.

Список литературы Особенности индивидуального стиля познания у студентов высшего военного учебного заведения

- Байдашева Э.М. Психологические условия развития индивидуального познавательного стиля учащихся в процессе обучения иностранному языку: Дис.. канд. психол. наук / Э. М.

- Байдашева. - Тамбов, 2009. - 158 с.

- Байденко В.И. Компетенции: к освоению компетентностного подхода: [лекция в слайдах] / В. И. Байденко. - М.: Исслед. центр проблем качества подготовки, 2004. - 30 с.

- Зайцева И.В. Культура и индивид XXI века в персоналистическом отражении в условиях поступательной инноватики: автореф. дис.. д-ра филос. наук / И. В. Зайцева. - Чита, 2004. - 44 с.

- Костенко Е.Г. Феномен индивидуального познавательного стиля с точки зрения функций учебно-исследовательской деятельности современных студентов // Интеграция образования. - 2011. - №2. - С. 84-88.

- Либин А.В. Стилевые и темпераментальные свойства в структуре индивидуальности человека: автореф. дис.. канд. психол. наук. - М., 1993. - 25 с.

- Мерлин В.С. Психология индивидуальности: избр. психол. тр. / В.С. Мерлин. - М.: Изд-во МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2009. - 542 с.

- Небылицын В.Д. Проблемы психологии индивидуальности: избр. психол. тр. / В.Д. Небылицын. - М.: Изд-во МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2000. - 682 с.

- Новиков А.М. Методология учебной деятельности / А.М. Новиков. - М.: Эгвес, 2005. - 176 с.

- Практический интеллект / под ред. Р.Д. Стернберга. - СПб.: Питер, 2002. - 265 с.

- Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Психология труда и человеческого достоинства. - М.: Академия, 2003. - 480 с.

- Троешестова Д.А., Иванова М.В. Выбор интерактивных методов обучения студентов специальности «математика» на основе психолого-педагогического мониторинга. // Вестник чувашского университета. - 2013. - №2. - С. 141-145.

- Холодная М.А. Когнитивные стили о природе индивидуального ума: учеб. пособие для студентов вузов / М.А. Холодная. - СПб.: Питер, 2004. - 384 с.