Особенности интрацепции и внутренней картины болезни у пациентов с болевой и безболевой формами ишемической болезни сердца

Автор: Штрахова Анна Владимировна, Семиряжко Антон Владимирович

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Клиническая (медицинская) психология

Статья в выпуске: 2 т.8, 2015 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты теоретического и эмпирического клинико-психологического исследования особенностей восприятия телесных ощущений и типов отношения к болезни у пациентов с болевой и безболевой формами ишемической болезни. Актуальность исследования обусловлена важной ролью этого заболевания в формировании демографических показателей заболеваемости и смертности населения трудоспособного возраста. Описаны основные направления медико-психологических исследований пациентов с ишемической болезнью сердца. Особое внимание уделено проблеме современных подходов исследования внутренней картины болезни, в том числе с позиций психологии телесности. Представлен теоретический анализ механизмов интрацепции и их роли в формировании чувственного и интеллектуального уровней внутренней картины болезни. Описаны феномены психосоматического симптомообразования и мифологизации болезни. На материалах исследования 48 пациентов с болевой и 50 пациентов с безболевой формами ИБС доказана репрезентативность выборки. Описаны особенности отношения к болезни, заключающиеся в преобладании анозогнозического типа при болевой форме заболевания и эргопатического - при безболевой. Объяснены формирующие их психологические факторы. Получены данные о наличии нарушений психической адаптации при безболевой форме. Подробно проанализированы состав и структура 6 типов словарей интрацептивных ощущений, характерных для пациентов с разными формами этого заболевания. Описаны особенности словарей знакомых, важных, болезненных, угрожающих и часто испытываемых ощущений при болевых и безболевых формах ИБС. Доказано, что наличие/отсутствие болевых ощущений специфически отражается в интрацептивном уровне внутренней картины болезни. Объяснены особенности восприятия телесных ощущений при разных формах ишемической болезни сердца.

Психосоматика, психология телесности, телесные ощущения, интрацепция, внутренняя картина болезни, ишемическая болезнь сердца

Короткий адрес: https://sciup.org/147159963

IDR: 147159963 | УДК: 616-005.4+159.9:61

Текст научной статьи Особенности интрацепции и внутренней картины болезни у пациентов с болевой и безболевой формами ишемической болезни сердца

Актуальность исследования. В настоящее время ишемическая болезнь сердца (ИБС) является одним из распространенных заболеваний. Реальные экономические потери и остающаяся высокой смертность населения от ИБС придают большую значимость своевременности проведения диагностических и профилактических мероприятий. Значительное развитие так называемой высокотехнологичной медицинской помощи (медицинской помощи с применением высоких медицинских технологий для лечения сложных заболеваний, являющихся к тому же достаточно дорогостоящими процедурами) привело лишь к незначительному снижению показателей смертности от ИБС. При мониторинге показателей смертности среди мужчин трудоспособного возраста выявлены положительные тенденции, различающиеся у лиц разного воз- раста, пола и характера социальноэкономической активности реальных и потенциальных пациентов с ИБС. Так, смертность от ИБС в трудоспособном возрасте среди мужчин в 4 раза выше, чем среди женщин, хотя абсолютное число умерших от ИБС женщин выше, чем у мужчин (Диагностика и лечение…, 2013).

В медицине и психологии ИБС считается классическим психосоматическим заболеванием. Как следствие, действенная помощь таким пациентам должна иметь комплексный медико-психологический характер и быть в то же время индивидуализированной.

В связи с этим необходимо учитывать личностные факторы реагирования на ситуацию заболевания, в том числе исследование внутренней картины болезни (ВКБ). Традиционно в отечественной клинической (медицин- ской) психологии большое внимание уделялось взаимосвязи многоуровневых компонентов ВКБ и их влияние на адаптацию личности к новым условиям и эффективность лечебных мероприятий (Алехин, 2012; Личко, 1980; Николаева, 1987; Смирнов, 1983; Смулевич, 1997). Кроме того, изучался динамический «соматоперцептивный образ» идентичности болезни, являющийся ядром ВКБ (Арина, 1990, Николаева, 1992; Ташлыков, 1984; Тхо-стов, 1990), а также телесные феномены психосоматической природы, отражающие новые направления развития психосоматики в отечественной клинической психологии (Тхостов, 1993; Николаева, Арина, 1996; Тхостов, 2002).

Традиционно в клинике ИБС изучаются эмоциональные состояния (прежде всего тревоги и депрессия) больных с различными вариантами ИБС (Качковский, 20054 Смулевич, 2000; Cameron, 2003; Fleet, 2000); особенности личности таких больных (Denollet, 1998; Leventhal , 2003), в том числе и личностный тип А как поведенческий фактор риска и патогенеза ИБС (Бэрон, 1998, Положен-цев, 1990; Языкова, 1990). Исследуются влияние личностных смыслов на благополучный прогноз лечебных мероприятий (Николаева, 1992; Штрахова, 2008; Hagger, 2003; Kaptein, 2003). В рамках этого направления исследований разработана не только научнометодическая база, но и предложен набор психодиагностического инструментария (Тхостов, 2002; Методическое пособие ..., 2003; Менделеевич, 2004; Штрахова, 2008).

Клинико-психологическая модель порождения и функционирования интрацептивных ощущений в структуре ВКБ, предложенная А.Ш. Тхостовым и Г.А. Ариной (1990) основывается на том, что формирование субъективной картины болезни начинается с соматических ощущений («чувственной ткани ВКБ»), проявд-ляющихся дискомфортом, неопределенностью, неточной локализацией, кратковременностью, плохой рефлексией. На их основе путем квалификации чувственных данных в эмоциональнопсихологические категории строятся «соматические образы». В результате телесные ощущения становятся конкретными, обретают локализацию, интенсивность, модальность, соотносятся с культурными перцептивными и языковыми эталонами, могут вербализоваться.

У больных ИБС означенное телесное ощущение (знак), кроме факта болей в сердце, является еще и сообщением о том, что с человеком происходит нечто нестандартное, то есть становится означающим в мифологической схеме заболевания и превращается для окружающих людей в симптом. При этом следует отметить двойственность природы психосоматического симптома – как первичного интрацептивного ощущения и как «полой» формы, означающей концепт заболевания («заполненной» им). Как следствие, для сознания «ощущение–симптом» двойственно функционирует то в рассудочной (концепт), то в чувственной (телесное ощущение) формах. Результаты психологического анализа интрацептивных ощущений как одного из психологических механизмов означения факта болезни находят свое отражение в интеллектуальном уровне ВКБ. Причем для анализа наиболее важным является не столько само значение и форма мифа болезни, и не столько сам предмет сообщения, а то, как и в каком виде (с помощью каких субъективных метафор) о нем сообщает больной.

Описанная выше двойственность природы психосоматического симптома может приводить к формированию «порочного круга», при котором миф как бы транслирует реальность, но эта реальность может заимствовать ранее используемые систему знаков, связанных с конкретной болезнью. И, далее, сама болезнь может вторично обрастать новыми феноменами «чувственного» поля, порождая новые телесные симптомы и мифы и т. д. Как следствие, у любого пациента телесное ощущение как симптом подчиняется не только природным закономерностям, но и логике мифа, в который оно включается. В центре такого мифа находится основополагающее представление о болезни как о чем–то внешнем, не свойственном организму, как противопоставление здоровому состоянию человека, порождающее попытки влиять на болезнь как непослушный, инородный объект в соответствии с картиной мира больного.

Мифы болезни и содержащие их метафоры, описывающие феноменологию внутренней телесности, являются примером знакового овладения, психологической функцией, имеющей несколько связанных друг с другом аспектов:

-

1) как форма вербализации интрацептив-ного ощущения, позволяющая сформировать первичное представление и осознание того, что происходит внутри тела;

-

2) как средство коммуникации внутреннего телесного опыта с целью восприятия и принятия его другим человеком;

-

3) как способ опосредования когнитивной стороны интрацептивного процесса, позволяющий оформить для осознания внутреннее телесное ощущение в некоторый объект, сохраняя вместе с тем дистанцию между ними. Такое дистанционирование, возможно, облегчает переживание телесного и болевого симптома, поскольку боль в метафоре становится чем–то понимаемым, а не таким не понятным, не передаваемым и потому не таким страшным феноменом, как это наблюдается при не переработанных интрацепциях.

Важно, что миф о болезни деформирует природную сторону телесного ощущения, урезая ее и отчуждая, но не уничтожая ее совсем. Субъективный миф о болезни нельзя «отменить», и, прежде всего, потому, что представления о болезни по самой своей структуре и способу формирования принципиально мифологичны, и стремление современной медицины избавиться от мифологизации пациентами своей болезни следует признать по крайней мере утопическим.

Таким образом, интрацептивное ощущение в структуре ВКБ, пройдя означение и обретя свое субъективное существование в категориях модальности и пространстве тела, через мифологизацию становится симптомом и обретает смысл в контексте жизни пациента. Для субъекта смысл болезни есть жизненное значение обстоятельств болезни в отношении к мотивам его деятельности, поскольку болезнь несет человеку не только болезненные ощущения, но и затрагивает основы его бытия.

Однако в рамках последнего (по порядку изложения) направления психосоматических исследований остается открытым вопрос о том, какие личностные характеристики детерминируют специфику семантического словаря ВКБ больных и какие из них выполняют регулирующую функцию в виде преградного смысла по отношению к заболеванию как возможности прерывания жизни. Кроме того, очевидная семантическая связь самого названия феномена болезни и его этимологического корнеобразующего понятия «боль» подчеркивает необходимости исследования роли болевого компонента в формировании перцептивного семантического образа болезни. Применительно к медико-психологической проблематике исследования ИБС следует отметить очевидные различия клиники, терапии и внутренней картины болезни при болевых и безболевых форм этого расстройства (Бузиашвили, 2004; Вас- ляева, 2004; Клиническая классификация…, 1979; Меркурьева, 2001 и др.).

Вышеизложенное во всей своей совокупности определило проблемное поле описываемого исследования, его дизайна и инструментария.

Объект исследования: особенности ВКБ у пациентов с безболевой и болевой формами ИБС в группах сравнения у пациентов в возрасте до и после 50лет.

Предмет исследования : роль и место ин-трацептивных ощущений в формировании ВКБ у пациентов с ИБС.

Цель исследования: выявление особенностей ВКБ у пациентов с ИБС различного возраста и определение их индивидуального психотерапевтического потенциала.

Основная гипотеза исследования: качественная и количественная специфика семантической структуры мифа болезни (объем ин-трацептивных ощущений, особенности словаря описания интрацептивных ощущений, характеристика болевого компонента) зависят от различных психологических характеристик личности и возраста пациента.

Экспериментальная база исследования: Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения « Центральная медико-санитарная часть № 15» (г. Снежинск Челябинской области).

Выборку исследования составили 48 пациентов в возрасте 38–50 лет (в среднем 44,5±5,7 лет) с верифицированным диагнозом ИБС, проявляющейся приступами стенокардии (группа № 1), и 52 пациента в возрасте от 51–75 лет (в среднем 65,3±6,4 года), у которых ИБС осложнилась инфарктом миокарда (группа № 2).

Научная новизна исследования : Впервые в экспериментальном сравнительном клинико-психологическом исследовании участвовали пациенты с болевой и безболевой формами ИБС (Б ИБС и ББ ИБС соответственно), объединенные в группы по возрастному критерию. Изучались особенности ин-трацептивных ощущений у больных ИБС в возрасте до 50 лет и старше 50 лет, а также и их взаимосвязь с особенностями личности.

Особенность научно-методического обоснования исследования заключалась, во-первых, в изучении «соматоперцептивного образа» идентичности болезни в дихотомическом пространстве «внутренняя картина болезни» – «внутренняя картина здоровья». Это позволяет более полно определить роль, ди- намику, взаимосвязь и направленность переходов от первичных перцептивных чувственных образов к личностному пониманию этих явлений, их смыслу при интерпретации сигналов «чувственной ткани болезни» (в понимании этого термина в отечественной школе клинической психологии А.Р. Лурия).

Во-вторых, анализ отношения к болезни как многомерного психологического образования рассматривался в рамках процесса взаимосвязанности субъекта и объекта болезни, возникающего и формирующегося у субъекта при болезни. Такое многомерное представление динамического отношения к болезни личности осуществляется по параметрам индивидуальных, избирательных, сознательных проявлений («характеристика отношения»); в структуре эмоционального, когнитивного, поведенческого уровней («компонент отношения») и с учетом природы окружающего мира, общественных явлений и к себе как личности и субъекту («сфера отношений»). При этом отношение к болезни рассматривается как одна из принятых в отечественной клинической (медицинской) психологии моделей субъективной стороны болезни («модели внутренней картины болезни»), рассматриваемых в противовес и в дополнение к объективной, медицинской ее стороне, и, в рамках настоящего исследования – терминологический и семантический аналог понятия «Внутренняя картина болезни» в широком смысле. В целом такая психологическая конструкция рассматривается и интерпретируется в рамках положений и подходов отечественной школы медицинской психологии В.Н. Мясищева.

В-третьих, ВКБ при ИБС рассматривалась в контексте включенности болезни в иерархическую потребностно-ценностно-смысловую систему личности, вследствие которой субъективное значение болезни и ее смысл для болеющего человека начинают выполнять новую опосредующую функцию, становясь условием или препятствием для воплощения различных мотивов. При этом личностный смысл болезни становится системообразующим фактором функционировании механизмов личностно–смысловой регуляции. Этот фактор представляется как своеобразный вектор, имеющий свое начало (как правило, совпадающее с моментом начала заболевания) и конец (выбор стратегии преодоления болезни в целях реализация мотива сохранения жизни), и, в целом, как суммарный (интеграль- ный) вектор понимаемой в широком контексте ВКБ как системы психического отражения болезни болеющим субъектом.

В-четвертых, содержание ВКБ и субъективные смыслы болезни исследовались с позиции психологии телесности А.Ш. Тхостова. При этом основное внимание уделялось изучению интрацепции (интрацептивных ощущений) как проявлений процессов отчуждения телесности при заболевании психосоматической природы. Семиотическая характеристика субъективного ощущения в ситуации заболевания определялась не только как отражение воспринимаемого сознанием рецепторного сигнала и как означение своего тела, но и как сигнала и означения себя как личности и своей болезни, интерпретируемых в соответствии с культурными нормами, стереотипами и мифами (в контексте представлений психологической школы Л.С. Выготского – А.Н. Леонтьева об интериоризированных знаках, связывающих конкретные означаемое и означающее).

Особенностью дизайна исследования является использование схемы, при которой интрацептивные ощущения изучались раздельно при болевой и безболевой формах ИБС, в обособленных группах пациентов с клинически верифицированным диагнозом ИБС. Достижение возраста 50 лет как критерий включения в выборку обосновано тем, что этот возраст, наряду с отягощенной наследственностью и принадлежностью к мужскому полу, относится ВОЗ к неизменяемым факторам возникновения ИБС.

Клинико-психологическую основу такой схемы составлляет положение о том, что в клинической картине наличие боли в области сердца является важнейшей патогенетической особенностью болевой формы ИБС, особенно, если она осложняется инфарктом миокарда (ИМ). Патогенетические механизмы ББ ИБС и Б ИБС едины и обусловлены несоответствием между потребностью миокарда в кислороде и коронарным кровотоком. В то же время безболевая ишемия миокарда является прогностически неблагоприятным фактором в связи с достаточно высокой смертностью, а у пациентов с безболевой формой ИБС (даже если она также осложнена ИМ), значительно возрастает порог всех видов чувствительности.

Одним из психофизиологических объяснений безболевого течения ИБС и ИМ является тот факт, что в области локализации ИМ располагается большая часть волокон так на- зываемого «блуждающего нерва» (nervus vagus), обеспечивающего парасимпатическую иннервацию сердечной деятельности. Именно поэтому пациентов с ББ ИБС характеризует преимущественно парасимпатикотоническое реагирование как основа более выраженного эмоционального истощения и депрессивности, а также защитные реакции надсегментарной системы головного мозга вследствие повышения активности антиноцицептивной системы, направленной на угнетение болевой реакции в ответ на ноцицептивное (болевое) воздействие.

В психологическом плане характерные для таких больных стиль восприятия болевых ощущений и проявления механизма отрицания соматических изменений могут в совокупности защищать пациента от угрожающей ситуации болезни, уменьшать не только страх, но и ощущение боли в целом.

Методы исследования:

-

1. Обзорно-аналитический метод – анализ психологической, медицинской литературы; сопоставление и обобщение исследований по проблемам ВКБ у пациентов с ИБС.

-

2. Эмпирические методы (беседа, анкетный опрос, диагностическое тестирование).

-

3. Методы математической статистики.

Описание методик исследования1

В ходе анкетирования и клинической беседы были изучены особенности актуального статуса пациентов, наличие наследственной отягощенности, вредных привычек и проявления ИБС: характер оценки пациентами своего психического состояния, общая длительность заболевания, клиническая форма ИБС (Б ИБС либо ББ ИБС).

Особенности отношения к болезни исследовались с помощью классической для такого рода исследований методики «Тип отношения к болезни» (ТОБОЛ), предназначенной для изучения психологических характеристик системы отношений личности пациентов с различными заболеваниями (Методика для психологической диагностики…, 1987; Пси- хологическая диагностика отношения…, 2005).

Исследование телесных ощущений проводилось с помощью теста «Выбор дескрипторов интрацептивных ощущений», которая применяется для исследования особенностей вербализации и индивидуальных систем значений внутреннего восприятия и опыта и представляет собой вариант теста «Классификация ощущений» (Тхостов, 1989). При проведении этой методики испытуемые последовательно выполняют 6 заданий (этапов выполнения теста), выбирая из исходного набора 80 дескрипторов подходящие для них (в соответствии с задачами каждого этапа). Задачами первого этапа является выбор дескрипторов, подходящих для описания внутренних телесных ощущений; на втором этапе требуется из только что выбранных дескрипторов сформировать перечень описаний пережитых ощущений. На третьем этапе из перечня второго этапа выбирались только дескрипторы, описывающие наиболее важные, значимые ощущения и параллельно на 4-м этапе из этого же перечня отобрать только описания болезненных ощущений. Далее испытуемые из перечня наиболее важных и значимых ощущений выбирали дескрипторы для описания опасных, угрожающих здоровью ощущений (5-й этап) и наиболее часто встречающихся ощущений (6-й этап).

Все выбранные слова регистрируются и служат материалом для последующего анализа результатов подсчета частоты выбранных в каждом задании дескрипторов, а также квалификации выбранных дескрипторов по категориям «Части речи», «Метафоры, описывающие телесные и психические феномены», «Дескрипторы, описывающие конкретные диффузные ощущения» и «Частотность».

Математические методы обработки и анализа результатов

Статистический анализ результатов осуществлен с помощью дескриптивной статистики, расчета значений критериев χ2 Пирсона (оценка однородности двух экспериментальных выборок с целью выявления значимых различий); W-критерия Шапиро–Уилкса (для проверки нормальности распределения); U-критерия Манна– Уитни (для сравнения двух независимых выборок по уровню выраженности признака) с помощью компьютерного пакета статистических программ Statistica 7.0.

Анализ результатов клиникопсихологического исследования

Больные ИБС изучались после проведения необходимого медицинского обследования, подтверждающего диагноз.

Среди пациентов первой группы (пациенты с ИБС в возрасте до 50 лет) 58,3 % составляли лица мужского пола (в группе № 2 мужчин было 69,2 %). В обеих выборках преобладали лица с высшим образованием (60,4 и 57,7 % соответственно), в основном семейные (60,4 и 78,8 %), имеющие детей (68,8 и 80,8 %), работающие (75 и 59,6 %) и занятые умственным трудом (69,4 и 77,4 %). Почти половина численности каждой выборки считают себя частично удовлетворенными своей работой – 52,7 и 45,2%. При этом удельный вес полностью удовлетворенных работой примерно одинаков (28–29 %), однако в выборке более молодых пациентов их превышение над неудовлетворенными работой достоверно (р<0,01) более высоко (27,9 против 19,4 % – в группе № 1 и 29 против 25,8 % – в группе № 2). Численность частично удовлетворенных семейным положением в каждой группе также составляет около половины ее численности (52,1 и 46,2 %), однако превышение числа полностью удовлетворенных им над числом неудовлетворенных достоверно (р<0,005) больше в группе более возрастных пациентов (25 против 22,9 % – в группе № 1 и 34,6 против 19,2 % – в группе № 2).

По материалам клинической беседы и клинического интервью у более чем половины обследованных (58,3 % больных в возрасте 38–50 лет и 55,8 % в возрасте 51–75 лет) отмечалась наследственная отягощенность сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, у 43,8 % пациентов первой группы и у 40,4 % второй группы отмечалось наличие вредных привычек, являющихся факторами риска формирования ИБС (курение, периодическое употребление алкогольных напитков).

Почти у половины пациентов заболеванию ИБС предшествовали те или иные психотравмирующие обстоятельства (в 47,9 % случаях в первой группе и 44,2 % – во второй). При этом в большинстве своем психотравмирующие обстоятельства были связаны с конфликтами в семье (37,5 и 44,2 % соответственно) и профессиональной деятельностью (62,5 и 42,3 % соответственно). Однако у более пожилых больных ИБС число связанных с профессиональной деятельностью психотрав- мирующих обстоятельств было достоверно меньше (χ2=4,08 при р=0,04),

Представляется важным, что в выборке пациентов в возрасте 38–50 лет в основном доминирует болевая форма течения ИБС(у 85,4 % обследованных), с указанием на наличие в анамнезе приступов стенокардии (у 79,2 %). В то же время у более возрастных пациентов с ИБС преобладающей является безболевая форма течения заболевания (у 78,8 %), с инфарктом миокарда в анамнезе у 52,9 % больных этой группы. При этом такие пациенты переносили в основном мелкоочаговый, а не обширный (крупноочаговый) инфаркт миокарда – 73,1 % выборки. Как следствие, число случаев болевого течения ИБС значимо меньше у больных ИБС в более старшем возрасте (χ2=41,3 при р<0,00001).

Таким образом, обобщенный портрет принявших участие в исследовании пациентов с ИБС имеет следующий вид: в основном мужчины с высшим образованием, живущие в семье, имеющие детей, работающие и занятые преимущественно умственным трудом, частично удовлетворенные своей работой и семейной жизнью. При этом в группе более молодых пациентов полностью удовлетворенных работой пациентов значительно больше, чем совершенно неудовлетворенных ею. В группе более возрастных пациентов аналогичная закономерность отмечается в отношении удовлетворенности семейной жизнью. При этом почти у половины больных отмечается наследственная отягощенность и наличие факторов риска ИБС, а самому факту заболевания предшествовали психотравмирующие обстоятельства, связанный с профессиональной сферой деятельности, причем у более молодых пациентов с ИБС частота такой психо-травматизации достоверно выше.

Существенные различия в протекании заболевания позволяют охарактеризовать выборку пациентов в возрасте до 50 лет как группу с преимущественно болевой формой ИБС, осложненную стенокардией, а выборку более возрастных пациентов – как группу с преимущественно безболевой формой ИБС, осложненной мелкоочаговым инфарктом миокарда.

Анализ результатов исследования типов отношения к болезни при болевой и безболевой формах ИБС

Изучения типов отношения к болезни (ТОБ) у больных ИБС в возрасте 38–50 лет

Штрахова А.В., Семиряжко А.В.

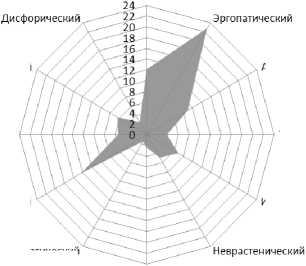

Особенности интрацепции и внутренней картины болезни у пациентов с болевой и безболевой формами ишемической болезни сердца показало, что в среднегрупповом профиле в структуры отношения к болезни обследуемых наиболее выраженными являются анозогно-зический и, в меньшей степени, эргопатиче-ский типы отношения, наблюдающиеся на фоне достаточно выраженного гармоничного радикала (рис. 1).

Распределение пациентов с болевой формой ИБС по доминирующим типам отношения к болезни показывает, что в выборке преобладают «чистые» (изолированные) анозог-нозический, эргопатический и гармоничный типы (у 42, 24 и 10 % числа пациентов этой группы). Кроме того, у 12 % выборки отмечается смешанный эргопатически-анозогнози-ческий тип. Другие «чистые» ТОБ (сенситивный, тревожный, меланхолический) представлены исключительно в единичных случаях.

В среднегрупповом профиле выраженности значений по типам отношения к болезни у больных ИБС в возрасте 51–75 лет в наибольшей мере выражены эргопатический, гармоничный и анозогнозический типы, а также сенситивный тип (рис. 2).

При этом частота встречаемости чистого эргопатического типа составляет 35 % всех случаев (против 12 % – для сенситивного и единичных случаев чистого анозогнозическо-го и гармоничного типов). Среди смешанных ТОБ в выборке преобладали варианты, включающие в себя также эргопатический радикал в сочетании с сенситивным и анозогнозиче-ским (по 12 % случаев), а также паранойяльным (8 %) радикалами.

Таким образом, пациенты при Б ИБС характеризуются преимущественно анозогнози-чееским отношением к болезни, проявляющимся как повышением значений среднегрупповых баллов по этой «шкале» методики ТОБОЛ, так и преобладанием в структуре выборки числа пациентов с доминированием этого типа отношения. В отличие от этого, более возрастные пациенты с ББ ИБС характеризуются преимущественно эргопатическим характером отношения к болезни.

В целях оценки различий в выраженности балльных «шкальных» значений по методике ТОБОЛ у пациентов двух исследованных групп проводилось сравнение статистических результатов по U-критерию Манна–Уитни (табл. 1).

Таким образом, у пациентов с болевыми формами ИБС отмечаются большая выраженность анозогнозического, апатического и эгоцентрического радикалов отношения к болез- ни, а у больных с безболевой формой – по меланхолическому и сенситивному типам.

Кроме того, сравнительный анализ показателей встречаемости чистых типов отношения к болезни в исследованных группах, выполненный с помощью критерия χ2 Пирсона показал, что чистый эргопатический тип отношения к болезни значимо чаще встречается у больных при Б ИБС (χ2=4,18 при р=0,04), а у больных с ББ ИБС значимо чаще встречаются гармонический (χ2=6,62 при р=0,01) и ано-зогнозический (χ2=20,81 при р<0,00001) типы отношения к болезни.

Следует также отметить, что удельный вес смешанных типов отношения у пациентов с болевой формой ИБС составляет 12% всей выборки против 47 % у пациентов с безболевой формой этой патологии.

Анализ распределения вариантов отношения к болезни по критерию «сохран-ность/нарушенность психической адаптации», определяемому по предложенному авторами методики ТОБОЛ алгоритму, показывает, что только у 10 % выборки пациентов их отношение к болезни характеризуется нарушенно-

Меланхолический

Рис. 1. Распределение типов отношения к болезни по их выраженности в структуре ВКБ у пациентов с болевой формой ИБС

Гармоничный

Паранойяльный

Эгоцентрический

Сенситивный

Анозогнозический

Тревожный

Ипохондрический

Апатический

Меланхолический

Рис. 2. Распределение типов отношения к болезни по их выраженности в структуре ВКБ у пациентов с безболевой формой ИБС

Таблица 1

Результаты попарного сравнения балльных значений выраженности типов отношения к болезни у пациентов с болевой и безболевой формами ИБС

|

Типы отношения к болезни |

Сумма рангов (в группах) |

Значения статистик |

p–level |

||

|

Б ИБС |

ББ ИБС |

U |

Z |

||

|

Гармоничный |

2385,5 |

2664,5 |

1209,5 |

–0,27 |

0,79053 |

|

Эргопатический |

2463,0 |

2587,0 |

1209,0 |

0,27 |

0,78787 |

|

Анозогнозический |

3248,0 |

1802,0 |

424,0* |

5,69 |

0,00000001 |

|

Тревожный |

2299,0 |

2751,0 |

1123,0 |

–0,86 |

0,38846 |

|

Ипохондрический |

2390,0 |

2660,0 |

1214,0 |

–0,23 |

0,81454 |

|

Неврастенический |

2207,0 |

2843,0 |

1031,0 |

–1,50 |

0,13435 |

|

Меланхолический |

1984,5 |

3065,5 |

808,5* |

–3,03 |

0,00243 |

|

Апатический |

2725,0 |

2325,0 |

947,0* |

2,08 |

0,03783 |

|

Сенситивный |

1974,5 |

3075,5 |

798,5* |

–3,10 |

0,00193 |

|

Эгоцентрический |

2819,0 |

2231,0 |

853,0* |

2,73 |

0,00643 |

|

Паранойяльный |

2229,5 |

2820,5 |

1053,5 |

–1,34 |

0,17962 |

|

Дисфорический |

2176,0 |

2874,0 |

1000,0 |

–1,71 |

0,08708 |

Примечание. Здесь и далее выделением шрифта и знаком * отмечены значимые различия по U-критерию.

стью психической адаптации (преимущественно по интрапсихическому типу), а в выборке пациентов с безболевым вариантом в 75 случаев отмечаются признаки нарушения психической адаптации (по смешанному интер- и интрапсихическому вариантам).

В целом полученные данные отражают наличие у пациентов ИБС сверхкомпенсаторного отношения к болезни, протекающего по разным вариантам: анозогнозическому – при болевой форме ИБС и эргопатическому – при безболевой форме. При этом отношение к болезни включает в себя признаки эгоцентрического и апатического вариантов – при болевом варианте, и меланхолического и сенситивного вариантов – при безболевом типе ИБС. Как следствие, при болевом варианте ИБС отношение к болезни у таких пациентов сопровождается активным исключением мысли о болезни и возможных ее последствиях (вплоть до ее отрицания), склонностью рассматривать симптомы ишемической болезни как проявления «несерьезных» заболеваний или случайных изменений самочувствия, что может проявляться формированием пренебрежительного, легкомысленного отношения к болезни и лечению.

Полученные данные соотносятся с ранее проведенными исследования, где было выявлено, что более молодые пациенты по сравнению с более возрастными чаще отрицают сам факт болезни (Алехин, 2012).

У более возрастных пациентов с безболевой формой ИБС отношение к болезни сопровождается сверхответственным, подчас одер- жимым, стеничным отношением к работе, которое в ряде случаев выражено еще в большей степени, чем до болезни. При этом эргопатич-ность может формировать избирательность отношения к обследованию и лечению, обусловленную прежде всего стремлением продолжать работать, несмотря на наличие тяжелого заболевания.

Анализ результатов исследования особенностей интрацепции при болевой и безболевой формах ИБС

Исследование особенности интрацепции с помощью теста «Выбор дескрипторов интра-цептивных ощущений» у больных с различными формами ИБС проводилось с формированием 6 последовательных частотных словарей. Среднегрупповой объем словарей интра-цептивных ощущений представлен в табл. 2.

Таблица 2 Среднегрупповой объем индивидуальных интрацептивных словарей у пациентов с болевой и безболевой формами ИБС

|

Тип словаря |

Больные болевой формой ИБС |

Больные безболевой формой ИБС (51–75 лет) |

|

Общий |

44,08±4,34 |

43,21±1,99 |

|

Знакомый |

43,87±4,24 |

43,00±1,87 |

|

Важный |

20,03±1,99 |

10,14±1,17 |

|

Болезненный |

23,12±2,62 |

10,38±0,93 |

|

Угрожающий |

12,19±2,20 |

8,84±1,13 |

|

Часто испытываемый |

13,1±2,15 |

9,2±0,81 |

Объем общего словаря и словаря знакомых по собственному опыту ощущений у пациентов обеих групп оказались практически равнозначны (44,1 % от исходного объема в 80 дескрипторов и 43,9 % соответственно – для первого словаря, 43,2 и 43 % – для второго словаря). Такие результаты могут свидетельствовать о достаточно выраженной ориентации больных ИБС на реально существующие ощущения, на восприятия своей жизни и самого себя с позиции своей болезни.

В то же время объем словарей важных и болезненных ощущений у больных с Б ИБС намного больше, чем у пациентов с ББ ИБС. Аналогичная, но несколько менее выраженная тенденция наблюдается по объему словарей угрожающих и часто испытываемых ощущений (табл. 3).

Значимые различия (по U-критерию Манна–Уитни при р<0,00001) получены по объемам словарей важных, болезненных, угрожающих и часто испытываемых ощущений, что свидетельствует о протекании заболевания у имеющих стенокардию пациентов с ИБС в виде достаточно выраженного симпто-мокомплекса. В то же время у более возрастных больных с инфарктом миокарда в анамнезе ИБС протекает с меньшим числом субъективно воспринимаемых клинических проявлений.

Анализ распределения во всех словарях частот выбора описывающих ощущения дескрипторов показывает, что на фоне практически одинаковых объемов общего словаря интрацептивных ощущений наблюдается и схожесть распределения частоты встречаемости тех или иных дескрипторов. Вместе с тем, больные болево й формой ИБС достоверно чаще выбирают «неприятные» ощущения

(«жжение», «давление», «боль» и др.) и «оценочные» («мучительно», «мокрый»), а больные с безболевой формой – преимущественно «оценочные» дескрипторы («подавленность», «противный», «опустошение» и др..

Словарь знакомых, испытанных ощущений у всех обследуемых практически идентичен общему словарю, с тенденцией к некоторому уменьшению по объему, что может свидетельствовать об относительной неспособности больных ИБС в процессе классификации дескрипторов абстрагироваться от связанных с болезнью собственных ощущений.

Словарь важных ощущений наиболее обширен у больных с болевой формой ИБС, что отражает склонность таких пациентов к выраженной фиксации на своих ощущениях. При этом основу такого словаря составляют дескрипторы ощущений общего недомогания («жжение», «тяжесть», «ломота» и др.), а также дескрипторы, описывающие сопровождающие ситуацию болезни негативные эмоциональные состояния и характеристики витального тонуса («отчаяние», «усталость», «слабость» и др.). В тоже время в словарь входят и дескрипторы, используемые для описания приятных ощущений («легкость», «приятный», «удовольствие»), что следует рассматривать как попытки поиска компенсаций и противопоставлений ощущениям своего заболевания.

В отличие от этого, у пациентов с безболевой формой ИБС словарь важных ощущений значимо меньше по объему, причем число описывающих болевые ощущения дескрипторов в нем значимо меньше на фоне преобладания дескрипторов эмоционального состояния и тонуса («усталость», «слабость», «пре-сыщение»и др.).

Таблица 3

Результаты попарного сравнения объемов словарей интрацептивных ощущений у пациентов с болевой и безболевой формами ИБС

|

Типы словаря |

Сумма рангов (в группах) |

Значения статистик |

p-level |

||

|

Б ИБС |

ББ ИБС |

U |

Z |

||

|

Общий |

2372,0 |

2678,0 |

1196,0 |

–0,36 |

0,7198 |

|

Знакомые ощущения |

2390,5 |

2659,5 |

1214,5 |

–0,23 |

0,8172 |

|

Важные ощущения |

3672,0 |

1378,0 |

0,0* |

8,61 |

<0,00001 |

|

Болезненные ощущения |

3672,0 |

1378,0 |

0,0* |

8,61 |

<0,00001 |

|

Угрожающие ощущения |

3476,5 |

1573,5 |

195,5* |

7,26 |

<0,00001 |

|

Часто испытываемые ощущения |

3593,0 |

1457,0 |

79,0* |

8,07 |

<0,00001 |

Примечание: * отмечены значимые U-критерии.

Словарь болезненных ощущений у больных с болевой формой ИБС также более обширен и представлен дескрипторами для описания характерных для ИБС конкретных телесных ощущений («жжение», «давление», «тяжесть», «онемение», «биение»), а также описаниями ощущения сниженного тонуса («слабость», «невмоготу», «усталость», , «истощение»).

Характерной особенностью словаря болезненных ощущений у больных безболевой формой ИБС является его достоверно меньший объем с почти полным отсутствием дескрипторов, описывающих именно болевые ощущения; включением в его состав описания иных интрацептивных феноменов («давление», «удушье», «учащаться»), негативных эмоциональных состояний («тревога») и ощущений сниженного тонуса («усталость», «слабость», «вялый»).

Также более обширный словарь угрожающих ощущений у больных с болевым вариантом ИБС включает в себя конкретные телесные ощущения со стороны сердечной и дыхательной систем («жжение», «давление», «боль», «удушье», «онемение»), при том что аналогичный словарь у больных с безболевым течением представлен совершенно другим набором дескрипторов («слабость», «тошнота», «пронзать», «ожог» и др.).

Объем словаря часто испытываемых ощущений у всех обследованных пациентов превышает объем словаря угрожающих ощущений (у больных с болевой формой ИБС такое превышение более выражено), но включает в себя дескрипторы, которые объективно не относятся к числу угрожающих ощущений («биение», «дрожь», «тяжесть», «укол»).

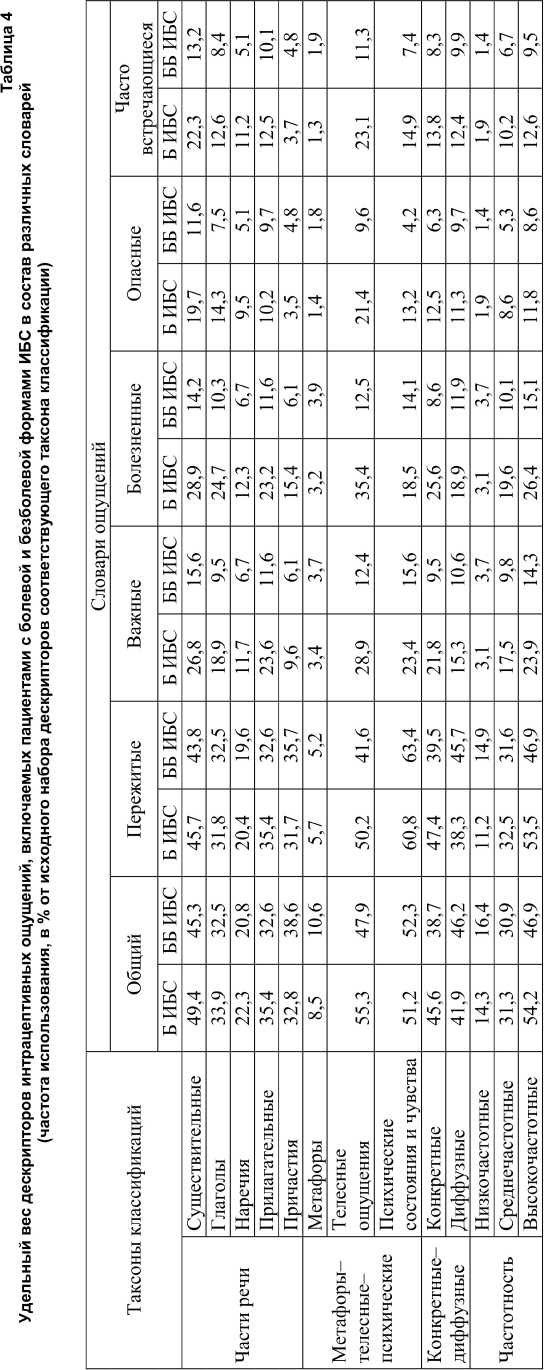

Квалификация выбранных дескрипторов по категориям ( классификациям ) «Части речи», «Метафоры, описывающие телесные и психические феномены», «Дескрипторы, описывающие конкретные и диффузные ощущения» и «Частотность» потребовала более подробного разбиения категорий на единицы анализа ( таксонам классификации ).

Так, в классификации «Части речи» отдельно подсчитывалось число существительных, глаголов, прилагательных, наречий и причастий. При классификации телесных и психических метафор все они рассматривались не только в дифференциации на описывающие соматические ощущения либо психические состояния и чувства, но и общие (либо не относимые к какому либо их этих двух кластеров) феномены. Квалификация «кон-кретных–диффузных» дескрипторов проводилась путем дихотомии на «обозначающие конкретные (локализованные) ощущения» – «обозначающие диффузные (общие, генерализованные) ощущения или чувства». Классификация по критерию «Частотность» проводилась путем определения высоко-, средне и низкочастотных дескрипторов.

Анализ распределения дескрипторов по таксонам в каждой классификации (табл. 4), показал, что все обследуемые при выборе дескрипторов интрацептивных ощущений отдавали предпочтение существительным и, на втором месте – прилагательным. Кроме того, отдавалось предпочтение телесным и психическим дескрипторами, а также дескрипторам с высокой частотой встречаемости. Достоверные межгрупповые различия проявляются стремлением пациентов с беловой формой ИБС пользоваться при описании интрацеп-тивных (особенно болезненных и важных) ощущений преимущественно конкретными дескрипторами, при том, что больные с безболевыми формами ИБС чаще использовали для этого диффузные дескрипторы.

Следовательно, у больных с болевым вариантом ИБС (связанным с наличием приступов стенокардии, протекающих в подавляющем большинстве случаев с выраженным болевым синдромом), живущих в ожидании очередного приступа, наблюдается более развернутая интрацептивная картина болезни, отражающаяся большим числом болезненных, конкретных, высокочастотных ощущений. Тенденция к формированию более обширного (по сравнению с пациентами с безболевыми вариантами ИБС) набора дескрипторов у таких пациентов отмечается в словарях важных и болезненных ощущений, и, в меньшей степени – в словарях опасных и часто встречающихся ощущений. Причем такой вывод касается использования в этих словарях прежде всего дескрипторов по всем таксонам классификатора «Части речи», таксонов «телесные ощущения» и «психические состояния и чувства», «конкретные ощущения» и, в меньшей мере – средне- и высокочастотных описаний.

В свою очередь, у более пожилых больных ИБС, которые в большинстве своем ранее уже перенесли инфаркт миокарда, заболевание протекает чаще всего без выраженных болевых ощущений, что находит адекватное отражение в предпочтениях при выборе тех

или иных дескрипторов. Такие пациенты предпочитают причастия (почти во все словари) и «диффузные» дескрипторы (в общий словарь и словарь пережитых ощущений).

Выводы

-

1. Обобщение социально- и клиникопсихологических характеристик принявших участие в исследовании пациентов с ИБС соответствуют распространенным в научной литературе описаниям этой группы больных, что позволяет рассматривать эту выборку как репрезентативную в части нозологической специфичности и дифференцированную в отношении критерия сравнения – наличие / отсутствие болевых ощущений в субъективной картине интрацепции у кардиологических больных.

Результаты исследования особенностей ВКБ в части изучения системы отношений к болезни у пациентов с болевой и безболевой формами ИБС свидетельствуют, что в каждой группе пациентов наблюдаются:

-

• преобладание характерных для них вариантов отношения к болезни (анозогнози-ческого – при болевой и эргопатического – при безболевой формах);

-

• достоверно более высокая выраженность апатического, эгоцентрического радикалов отношения к болезни – при болевом варианте течения ИБС, и меланхолического и сенситивного – у больных с безболевой формой ИБС;

-

• большая частота встречаемости у пациентов с безболевой формой ИБС смешанных типов отношения к болезни, свидетельствующих о наличии признаков нарушений психической адаптации.

-

2. Анализ особенностей интрацепции у пациентов с болевыми и безболевыми формами ИБС свидетельствует о наличии определенных различий в составе и структуре формируемых ими словарей дескрипторов для обозначения испытываемых ими телесных ощущений. При этом особенности такого выбора во многом объясняются спецификой протекания заболевания и, в частности, нали-чием/отсутствием болевого синдрома в объективной и субъективной картине течения ишемической болезни сердца.

Список литературы Особенности интрацепции и внутренней картины болезни у пациентов с болевой и безболевой формами ишемической болезни сердца

- Алехин, А.Н. Отношение к болезни у пациентов, перенесших неотложные кардиологические состояния/А.Н. Алехин, Е.А. Трифонова, А.В. Чернорай//Артериальная гипертензия. -2012. -Т. 18. -№ 4. -С. 317-324.

- Арина Г.А. Теоретические проблемы исследования внутренней картины болезни/Г.А. Арина, А.Ш. Тхостов//Психологическая диагностика отношения к болезни при нервно-психических и соматических заболеваниях: сб. науч. тр. Ленинград: Ленингр. науч.-исслед. психоневрол. ин-т, 1990. С. 32-38.

- Бузиашвили, Ю.И. Особенности поражения коронарного русла у больных с безболевой ишемией миокарда/Ю.И. Бузиашвили, Р.И. Кабулова//Кардиология. -2004. -№ 2. -С. 4-7.

- Бэрон, Р. Модель поведения лиц, предрасположенных к коронарным заболеваниям, и агрессия: почему «А» в типе «А» может означать агрессию?/Р. Бэрон, Д. Ричардсон//Агрессия. -СПб., 1998. -С. 203-205.

- Васляева, С.Н. Безболевая ишемия миокарда: патогенетические и патофизиологические механизмы. Традиционные и метаболические аспекты терапии/С.Н. Васляева, В.А. Люсов//Российский кардиологический журнал. -2004. -№ 4. -С. 74-83.

- Диагностика и лечение хронической ишемической болезни сердца: клинич. рекомендации. -М., 2013. 69 с.

- Качковский, М.А. Диагностика депрессии у больных инфарктом миокарда/М.А. Качковский, Н.Н. Крюков//Воен.-мед. журн. -2005. -№ 3. -С. 52.

- Клиническая классификация ишемической болезни сердца ВКНЦ АМН СССР (1984), разработанная на основе рекомендаций экспертов ВОЗ (1979) -http://www.forens-med.ru/book.php?id=432

- Личко, А.Е. Медико-психологическое обследование соматических больных/А.Е. Личко, Н.Л. Иванов//Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. -1980. -№ 8. -С. 1195-1198.

- Менделевич, В.Д. Терминологические основы феноменологической диагностики (тезаурус психолого-психиатрических синонимов)/В.Д. Менделевич. -СПб: Питер, 2004. -336 с.

- Меркурьева, А.А. Характеристики личности и особенности эмоциональной сферы больных ишемической болезнью сердца с болевым и безболевым вариантами течения: дис. … канд. психол. наук/А.А. Меркурьева. -СПб, 2001. -146 с.

- Методика для психологической диагностики типов отношения к болезни: методические рекомендации/сост. Л.И. Вассерман, Б.В. Иовлев, Э.Б. Карпова, А.Я. Вукс. -Л., 1987. -27 с.

- Методическое пособие по применению теста «Выбор дескрипторов интрацептивных ощущений» для исследования особенностей вербализации внутреннего опыта/сост. А.Ш. Тхостов, С.П. Елшанский. -М., 2003. -24 с.

- Николаева, В.В. Влияние хронической болезни на психику/В.В. Николаева. -М.: Медицина, 1987. -167 с.

- Николаева, В.В. Личность в условиях хронического соматического заболевания: автореферат дис. … д-ра психол. наук/В.В. Николаева. -М., 1992. -49 с.

- Николаева, В.В. От традиционной психосоматики к психологии телесности/В.В. Николаева, Г.А. Арина//Вестник МГУ. -Серия 14. Психология. -1996. -№ 2.

- Положенцев, С.Д. Поведенческий фактор риска ишемической болезни сердца (тип А)/С.Д. Положенцев, Д.А. Руднев. -Ленинград: Наука, 1990. -171 с.

- Психологическая диагностика отношения к болезни: пособие для врачей/сост. Л.И. Вассерман, Б.В. Иовлев, Э.Б. Карпова и др. -СПб.: Изд-во НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 2005. -32 c.

- Смирнов, В.М. Основные принципы и методы исследования «внутренней картины болезни»/В.М. Смирнов, Т.Н. Резникова//Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. -М., 1983. -С 38-61.

- Смулевич, А.Б. Депрессии в общемедицинской практике/А.Б. Смулевич. -М.: Эксмо, 2000. -341 с.

- Смулевич, А.Б. Клинические и психологические аспекты реакции на болезнь/А.Б. Смулевич, А.Ш. Тхостов, А.Л. Сыркин//Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. -1997. -№ 7. -С. 4-9.

- Ташлыков, В.А. Психология лечебного процесса/В.А. Ташлыков. -Л., 1984. -232 с.

- Тхостов, А.Ш. Болезнь как семиотическая система/А.Ш. Тхостов//Вестник МГУ. Серия «Психология». -1993. -№ 4. -С. 13-24.

- Тхостов, А.Ш. Психология телесности/А.Ш. Тхостов. -М.: Мысль, 2002. -287 с.

- Тхостов, А.Ш. Теоретические проблемы исследования внутренней картины болезни/А.Ш. Тхостов, Г.А. Арина//Психологическая диагностика отношения к болезни при нервно-психической соматической патологии. -Л., 1990. -С. 32-38.

- Тхостов А.Ш. Метод исследования интрацептивной семантики при ипохондрических синдромах./А.Ш. Тхостов, О.В. Ефремова//Тезисы докладов Всесоюзной конференции «Актуальные проблемы пограничной психиатрии». -М.; Витебск, 1989. -Ч. I. -С. 110-112.

- Штрахова, A.B. Личностный смысл болезни суммарный вектор психического отражения болезни болеющим субъектом/А.В. Штрахова//Вестник ЮУрГУ. Серия «Психология». -2008. -№ 33. -С. 78-82.

- Языкова, Т.А. Поведение типа А: проблемы изучения и психологическая коррекция/Т.А. Языкова, В.П. Зайцев//Психологический журнал. -1990. -Т. 11. -№ 5. -С. 56-60.

- Cameron, L. Anxiety, cognitions and responses to health threat/Cameron L., Leventhal H. (Eds.)//The self-regulation of health and illness behavior. -New-York: Routledge, 2003. -P. 157-183.

- Denollet, J. Personality, disease severity, and the risk of long-term cardiac events in patients with a decreased ejection fraction after myocardial infarction/J. Denollet, D.L. Brutsaert//Circulation. -1998. -273 p.

- Fleet, R. Is panic disorder associated with coronary artery disease? A critical review of the literature/R. Fleet, K. Lavoie, B.D. Beitman//J Psychosom Res. -2000. -V. 7 -P. 35-38.

- Hagger, M.A Meta-analytic review of the common-sense model of illness representation/M. Hagger, S. Orbell//Psychology and Health. -2003. -Vol. 18(2). -P. 141-184.

- Kaptein, A. Representation of chronic illness/Kaptein A., Scharloo M., Helder D., et al//The self-regulation of health and illness behavior. -New York: Routledge, 2003. -P. 97-118.

- Leventhal H. The common-sense model of self-regulation of health and illness/H. Leventhal, I. Brissette, E. Leventhal//The self-regulation of health and illness behavior. -New York: Routledge, 2003. -P. 42-65.