Особенности эндопротезирования при псевдоартрозе шейки бедренной кости

Автор: Камшилов Борис Викторович, Чегуров Олег Константинович, Ефимов Дмитрий Николаевич, Максимов Александр Леонидович, Рева Максим Анатольевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Материалы III съезда ортопедов-травматологов Уральского федерального округа

Статья в выпуске: 3, 2012 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты лечения пациентки Б., 61 год, с диагнозом: посттравматический псевдоартроз шейки левого бедра, болевой синдром, комбинированная контрактура тазобедренного сустава, относительное укорочение левой нижней конечности 4,7 сантиметра, локальный остеопороз, которой выполнено эндопротезирование левого тазобедренного сустава протезом фирмы DePuy с бесцементным типом фиксации. В связи со сложностью патологии дополнительно была выполнена мобилизация капсульно-связочного аппарата в области большого и малого вертела до мест прикрепления мышц, образующих тазобедренный сустав. Достигнут хороший анатомо-функциональный результат.

Тазобедренный сустав, эндопротезирование, капсульно-связочный аппарат, мобилизация

Короткий адрес: https://sciup.org/142121589

IDR: 142121589

Текст статьи Особенности эндопротезирования при псевдоартрозе шейки бедренной кости

Лечение больных с посттравматическими нарушениями костной регенерации по-прежнему является одной из сложнейших проблем травматологии и ортопедии, высокая актуальность которой определяется неуклонным ростом травматизма, вышедшим на четвертое место среди общей заболеваемости взрослого населения [1].

С другой стороны, частота несращений костей при лечении переломов также остается достаточно высокой и, по данным разных авторов, может достигать 30 % [3, 7]. Даже в специализированных травматологических стационарах плохие отдаленные результаты лечения больных составляют около 2,5 % с развитием стойкой утраты трудоспособности у 4,9 на 10000 населения [2].

Эндопротезирование, как метод оперативного лечения псевдоартроза, определяет возможность полноценной активизации пациента за счет ранней нагрузки на повреждённую конечность, позволяя в краткие сроки восстановить опороспособность нижней конечности, улучшить качество жизни и, соответственно, ускорить социальную адаптацию [6]. Однако следует учитывать, что проведение оперативного вмешательства (эндопротезирования сустава) при посттравматических псевдоартрозах шейки бедренной кости сопровождается определенными техническими трудностями, обусловленными плотным фиброзным перерождением окружающих тканей, развитием контрактуры сустава, склерозом концов отломков на фоне остеопороза кости в целом и развитием нейродистрофического синдрома с атрофией тканей поврежденной конечности [4, 5].

С этих позиций представляет определенный интерес следующее клиническое наблюдение.

Пациентка Б., 61 год, поступила с диагнозом: посттравматический псевдоартроз шейки левого бедра, болевой синдром, комбинированная контрак- тура тазобедренного сустава (сгибание-разгибание 120-180°, отведение-приведение 90-80°, внутрен-няя-наружная ротация 0-20°), относительное укорочение левой нижней конечности 4,7 сантиметра, локальный остеопороз.

Жалобы на боли в левой нижней конечности при физической нагрузке, хромоту, неустойчивость без дополнительных средств опоры, укорочение левой нижней конечности, ограничение активной подвижности в левом тазобедренном суставе.

Из анамнеза стало известно, что пациентка страдает данным заболеванием в течение двух лет, когда после падения был выставлен диагноз: перелом шейки левого бедра. В течение 25 дней находилась на скелетном вытяжении в стационаре по месту жительства, затем в течение 3-х месяцев левый тазобедренный сустав был зафиксирован в гипсовой кокситной повязке.

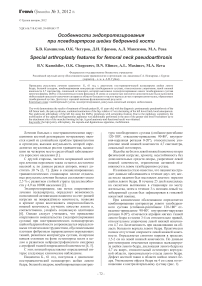

При клиническом обследовании определяется комбинированная контрактура левого тазобедренного сустава (сгибание-разгибание 120-180° отведение-приведение 90-80º, внутренняя-наружная ротация 0-20º), отмечается атрофия мягких тканей левого бедра и голени 3-4 см относительно правой, относительное укорочение левой нижней конечности 4,7 см. Болезненность при надавливании на область большого вертела левого бедра. Практически полное отсутствие опорности левой нижней конечности. Определяется симптом поршня в пределах 1,5-2 см на левой нижней конечности. По данным рентгенограмм отмечаются признаки псевдоартроза шейки левого бедра, дислокация левого бедра на 4,7 см вверх, относительный остеопороз вертлужной области, проксимального отдела левого бедра. Дефект костной ткани в области шейки левого бедра. Уменьшение офсета бедра на 4 см слева по отношению к контралатеральному суставу (рис. 1).

Рис. 1. Рентгенограмма таза в прямой проекции пациентки Б., 61 год, до лечения

В клинике Центра проведено обследование пациентки, решено выполнить оперативное лечение одноэтапно, учитывая, что ранее не применялись попытки внутриочагового остеосинтеза, следовательно, выраженность и напряженность рубцовых изменений в тканях, окружающих тазобедренный сустав, была умеренной. Проведена оценка функции сустава по шкале Харриса – 21 балл, что соответствует неудовлетворительной функции сустава. Под эпидуральной анестезией выполнена операция – эндопротезирование левого тазобедренного сустава протезом фирмы DePuy с бесцементным типом фиксации. Использовался модифицированный доступ Хардинга. В связи с крайне выраженной приводящей контрактурой левого тазобедренного сустава, уменьшенным на 4 см офсетом бедра по сравнению с контралатеральным была выполнена дополнительная мобилизация капсульно-связочного аппарата в области большого и малого вертела до мест прикрепления мышц, образующих тазобедренный сустав. Несмотря на проведенную мобилизацию, вправление эндопротеза оказалось практически невозможным ввиду сильного натяжения широкой фасции бедра при латерализации бедра. Ввиду сложной верификации m.tensor fascia latae, а также трудного доступа, сопряженного с риском повреждения периферических сосудов и нервов, решено провести неполное поперечное рассечение (2,5 см) широкой фасции бедра на 2 см ниже места прикрепления большой ягодичной мышцы и мышцы, напрягающей широкую фасцию бедра.

В послеоперационном периоде проходила курс консервативной терапии, занималась ЛФК, швы сняты на 12 сутки после операции. Достигнута опо- роспособность левой нижней конечности, выровнена длина ног. Ходит, не хромая, боли отсутствуют, устранена комбинированная контрактура левого тазобедренного сустава. Левая нижняя конечность полностью опороустойчива в положении стоя. Неврологических расстройств не наблюдалось. По данным УЗИ мягких тканей (12 дней после операции) признаков расхождения фасции не наблюдается. Согласно оценке функции тазобедренного сустава по шкале Харриса на момент выписки – 71 балл, что соответствует удовлетворительной функции сустава.

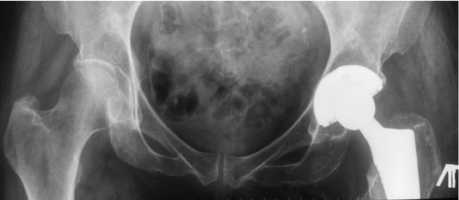

При контрольных осмотрах через 5 месяцев, 14 месяцев на рентгенограммах отмечается стабильный эндопротез левого тазобедренного сустава (рис. 2). Достигнутый анатомо-функциональный результат лечения сохраняется. Лечением удовлетворена. Улучшилось качество жизни.

Рис. 2. Рентгенограмма таза в прямой проекции пациентки Б., 61 год, после выполненного эндопротезирования левого тазобедренного сустава (14 месяцев после операции)

Оценка функции сустава по шкале Харриса через 14 месяцев составила 81 балл, что соответствует хорошей функции сустава.

Таким образом, при одномоментном эндопротезировании тазобедренного сустава при псевдоартрозе шейки бедренной кости необходимо учитывать длительность заболевания, наличие предшествующих попыток внутриочагового остеосинтеза, разницу в длине конечностей, офсет бедра, наличие большого количества рубцово-измененной структуры мягкотканого компонента области тазобедренного сустава и, как следствие, контрактуры сустава. Необходимо стараться избежать сильного одномоментного перерастяжения капсульно-связочного аппарата тазобедренного сустава с целью профилактики невротических осложнений.