Особенности комментария Ишодада Мервского на Ин 1:1-5

Автор: Зиновкин Александр

Журнал: Христианское чтение @christian-reading

Рубрика: Библеистика

Статья в выпуске: 4 (93), 2020 года.

Бесплатный доступ

Настоящая статья посвящена исследованию особенностей толкования Ин 1:1-5 Ишодадом Мервским, выдающимся сирийским комментатором, который в 850 году претендовал на патриарший престол Церкви Востока. Для этого впервые публикуются сирийский текст манускрипта Saint Petersburg Syr. 33 ( Dorn 622), в котором представлен соответствующий комментарий, и его русский перевод. Сначала дается описание рукописи и истории ее исследования, далее приводится сирийский текст толкования, после которого следует дословный, местами литературный перевод с филологическими пояснениями, и, наконец, дается комментарий к переводу. В результате выявляются исагогические сведения, касающиеся авторства, датировки, а также особенностей четвертого Евангелия. Кроме того, акцентируется внимание на несторианской триадологии и христологии.

Ишодад мервский, сирийская экзегеза, евангелие от иоанна, церковь востока, несторианская триадология, несторианская христология, манускрипт saint petersburg syr. 33 (dorn 622)

Короткий адрес: https://sciup.org/140250801

IDR: 140250801 | DOI: 10.47132/1814-5574_2020_4_60

Текст научной статьи Особенности комментария Ишодада Мервского на Ин 1:1-5

Ишодад Мервский является крупным сирийским экзегетом, который, как епископ города Хедатты (близ современного Мосула), претендовал в 850 г. на патриарший престол сирийской Церкви Востока. Однако этому избранию воспрепятствовал личный врач арабского халифа аль-Мутаваккиля (821–861) Бохтишо II (†870). Дальнейшая судьба сирийского епископа покрыта тайной. Ишодад составил полный комментарий на всё Священное Писание, однако комментарий на Новый Завет, по замечанию Авдишо бар Бриха (†1318), являлся его главным трудом [Assemani, 1725, 210–212].

Комментарии Ишодада представляют собой компиляцию из более древних сочинений, особенно Феодора Мопсуестийского (350–428), который в Церкви Востока рассматривался как экзегет par excellence . Известно, что труды Феодора уже в V в. были переведены с греческого языка на сирийский в Эдесской школе Ивой и его учениками Пробусом, Куми и Маной [Pirot, 1913, 71]. Большая часть из этих сочинений не сохранилась. Возможно, Ишодад имел непосредственный доступ к сирийским переводам сочинений Феодора [Hofstra, 2004, 86–88]. При этом он активно использовал «Избранные вопросы» Ишобар Нуна (VIII в.), которые представляют собой комментарий в виде вопросов и ответов на избранные места из Ветхого и Нового Заветов. Однако последнее служило для Ишодада только в качестве модели, благодаря которой он структурировал свой собственный комментарий [Hofstra, 2010, 332] с использованием большого количества произведений сирийских, греческих и латинских отцов, среди которых, конечно, главную роль играли труды Феодора Мопсуестийского.

В настоящей статье мы попытаемся рассмотреть детально особенности экзегезы Ишодада Мервского на примере его предисловия к Евангелию от Иоанна и комментария на Ин 1:1–5. За основу будет взят наиболее древний список, содержащий данное толкование, а именно манускрипт Saint Petersburg Syr. 33 (= Dorn 622), который хранится в рукописном отделе Российской национальной библиотеки и который до сих пор остается неизданным. Для достижения поставленной цели предлагается сначала дать краткое описание Петербургского кодекса, далее привести сирийский текст рукописи в печатный вид и, наконец, перевести и прокомментировать.

рукописное наследие ишодада мервского

Рукописи, содержащие комментарий Ишодада Мервского, разнообразны. Они делятся на две большие группы: рукописи с ветхозаветным комментарием и рукописи с новозаветным комментарием соответственно. Первая группа была описана в первой половине прошлого столетия двумя франкоязычными учеными, Ж.-М. Восте и, особенно, С. Ван ден Эйнде, которые издали полный комментарий на Ветхий Завет в 12 томах серии Сorpus Scriptorum Christianorum Orientalium с 1950 по 1981 гг. [Van den Eynde, 1950, 1955, 1958, 1962, 1963, 1969, 1972, 1981]. Здесь же были рассмотрены и особенности экзегезы Ишодада Мервского. Вторая группа, новозаветный комментарий, была описана М. Д. Гибсон, которая издала полный комментарий сирийского епископа с 1911 по 1916 гг. в пяти томах [Gibson, 1911, 1913, 1916]. Новое, более пространное и полное описание рукописей, содержащих комментарий на Новый Завет, было дано в 2019 г. нидерландским ученым Й. Д. Хофстра в двух томах серии Сorpus Scriptorum Christianorum Orientalium [Hofstra, 2019].

манускрипт St Petersburg Syr. 33 = Dorn 622 (P)

Манускрипт St Petersburg Syr. 33 (= Dorn 622) (P), который хранится в рукописном фонде Российской национальной библиотеки, состоит из 317 бумажных листов, сшитых по 10 страниц в тетради. Страница имеет размер 27 (27,3) х 18 (18,5) см. На каждой странице, как правило, 27 строк (изредка 26). Письмо несторианское, с редкой огласовкой. Согласно колофону (f. 316r), список был окончен 3 апреля 1490 г. в области Баз (ܐܬܪܐ ܕܒܙ), в селении Бет Селаме (ܠܡܼܿܣܐܹ ܒܝܬ) при католикосе Церкви Востока Симеоне (1490–1504) и митрополите Ассирии Илии. Имя переписчика неизвестно. Возможно, идет речь о некоем Гаврииле, который в это время и в этом месте переписал еще две рукописи [Smelova, 2011, 453–454]. О дальнейшей судьбе рукописи сообщается в надписях, расположенных в конце кодекса. Так, сирийская надпись (f. 317r) свидетельствует о том, что рукопись была передана в Иерусалим «смиренным Илией» (ܡܚܝܠ ܐܠܝܐ). На внутренней стороне правой обложки кодекса сделана грузинская надпись:

-

4 апреля 1820 года, по благословению святейшего митрополита Петры Михаила и с согласия всего его Синода, я получил в монастыре Воздвижения Креста в Иерусалиме эту книгу на сирийском языке, название которой не знаю, я, князь Георгий Авалов (перевод Д. Б. Дорна) [Dorn, 1852, 534].

Грузинский посол Георгий Авалов, получивший в 1820 г. во время своего посещения иерусалимского монастыря в честь Воздвижения Креста Господня рукопись с комментарием Ишодада Мервского, передал ее в библиотеку Санкт-Петербурга, где она хранится и по настоящее время.

Впервые рукопись была описана Д. Б. Дорном [Dorn, 1852, 563–564]. Это описание на двух страницах содержит общие замечания. Более подробное описание было подготовлено Н. В. Пигулевской в ее «Каталоге сирийских рукописей Ленинграда», где указаны размеры, история и состав рукописи [Пигулевская, 1960, 113–116]. Последнее описание принадлежит нидерландскому ученому Й. Д. Хофстра [Hofstra, 2019, XXIII, XXVIII–XXXII], который предоставил не только общие сведения о рукописи St Petersburg Syr. 33 , касающиеся размера и состава, но также и ее место в Stemma Codicum , содержащих комментарий Ишодада на Новый Завет. Что касается последнего, рукопись St Petersburg Syr. 33 является самым древним списком, который наиболее близко стоит к автографу [Hofstra, 2019, XXXII]. Следует отметить, что М. Д. Гибсон опубликовала сирийский текст новозаветного комментария и его перевод, используя список Harvard Syr. 131 ( H ), датируемый 1904 г. [Hofstra, 2019, XIX; Gibson, 1911, XV]. Петербургский кодекс был ею включен в критический аппарат, начиная только с издания книги Деяний. Й. Д. Хофстра включил рукопись Petersburg Syr. 33 в издание критического текста Евангелия от Иоанна.

Сирийский комментарий ишодада мервского на ин 1:1–5

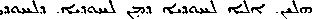

В Петербургском кодексе комментарий на Евангелие от Иоанна представлен с 149v по 206v, предисловие к прологу Евангелия — с 148v–149v, комментарий на Ин 1:1–5 — с 149v–152v.

Текст предисловия и комментария на Ин 1:1–5 сохранился хорошо в рукописи. Некоторые части выделены красным цветом. Это начало к комментарию (148v:25– 27a) и окончание предисловия (149v:21a). Следует отметить несколько особенностей письма: 1) огласовка zqāpā обозначается или двумя надстрочными косыми точками ( ܵ ), или двумя надстрочными прямыми точками ( ݃ ); 2) буква ܘ ( waw ) пишется иногда слитно слева.

Сирийский текст комментария на Ин 1:1–5 согласно рукописи Petersburg Syr. 33 :

148v гс'зсхх. m^xol ^ •:* '^^‘^ \xni^ (26) ^lucin г^зспоа геЛ-хЭл-x reScnXrC* r^Xiyi-x mzD 3^ тгз ^эоХх (25) гУмЛу. . гЛзяу\ ^та -сД^з ^Х зХ= г^ыотэ лАл (27) ХлзтхзЬ •:• ^а^тзп/ <Л fVcimbx

149r :rViXХзаг^з rtiX^ ^аст^зХ^ло rdiTwrV (2) г^ХхазХхг^за .зосгиз г^Ь«1п ^ocn\-x-i oxvxsaX ап^хх ^з (1) rpntyioxfV-i ззад-а Axrxf ^aajcu fVx-inX^ (4) ^г^ .v^o3 Л-х-. охузХхге' .гх^осхХзо срсзстазо (3) ,Ххзххз

-

1 В слове ܠܩܸ ܕܣ݄ под ܕ стоят вертикально две точки.

Лп\п . V^colkr/

оз ml ml\ol

•1\С\1 ^am (15) r^wrt'

ocnl йлХгС* (17) ^»Л Оф ппз (19) ^Ъол Сп1\ОЗ,Т=З^УЗ

03(711 (23)

1\л1 ^о К»г^пзз >vL re'lxomlr^ (18) r^JXwK* »^ОЗ ml (20) »6т

(22) >m=3 ^ojl_\3Ordl

omi^soo

^ ХМЗЗЛ блодбг^^ (8) ^ i

сшлэлго

rV ( 1 0)

r

.-r^kl» r^om луаг^ Хл±охо t-»! f

^. . тагС'^хг^ гДХмгс* ^ cum (7)

>X1»> (13)

4 _

.1хз1\ЛО rC'lxA^Dto

>KS^\s K»^

.5лз2аз ^гс* 71

rt'lu^iun

зк'к'з

33L (20) 1Д1\О

1 5 0r

оХо лУзз (18) ОгУ гУэллХУЭ ОгУ А-ОХаЛ гУПАгУ ^гУ1АЗ±»Э Оф гУ-^v oX (17) .гУХА±»ЭЛ А-ЛЗЛ =3X0 лУХА?Э лУзгУ ^2фЛ гУз=зл стзлЛ» ^\ан).^ гУ1аОзл2яэо (19) лУХхаД гУпл гУХгУ лУХхад огУ гУузошл Оф гУумс. гУзхагУ гУХгУ лУгУоХ^озо (21) r/nm^nn гУх=х=о гУзХхгУэ лА» ^^сАл rV^nv.A^ vyry (20) оХло ЛаО (23) лУаЗХ.Л=О гУХхОЮлэлХх±П=0 гУпСмОфП лУхахЗО гУ1=\= (22) оХо СТЗаХхагУ revest ^ф^ гУХхХфЭЛ Лао :гУт°п *ДгУ гУХ\Х2яэл ,Х\29эгУ Лао т29х^ (24) ГУХЛ2930 гУпазгУ :гУ1АлХс9зо спаХхагУ гУтЧхд ,Хх29згУ

^ф А^сп лУ Ял_м2?3 fVv.i<\ 32^0 (26) гУу.А<\

»Ф гУхи лао

гУзХхгУо (6) гУхастз . стз „Х^блстзХх ХхдзХАд гУХуп^ЛА гУохло лУт^оХрО фЗ= у Л гУХхлАХ^ >ф гУХ\Л»ЗХ. оХ (7) .чл^аЛ

.о лУтэх^Хх^ гУдЛ^олзо (9) лУпнеп гУгУ 0X293 As.o

^ф гУхм гУХо (11) .^л ^яХх ^ЗмгУ фД2тэ огУ ^аЛ гсА^у »

^од±?эгУ1 ^.язгУ лУХх _^зо =цзоа_ Ла гУХл лА» ла>Лю (12)

^ф гУзгУд cnAox- о»лу.гУ оХгУл «^оа-ДД (14) оА гУдза. гУзгУ дХхзд лА»л гУдстэд .г^чГ^ТуУ (13) ^астэаХхзХА лУХходА» ^гУо (16) лУХхоХхагУ ф^ ^»л гУх-стз лАаД ,сп= гУзстз гУостз гУзазХх (15) гУсшгУ ^ф оХ ^Д (18) ч) 11^33 Y* . vV л-»Х\^>1 У cnii^ ^УЭ фЛУЭЛ аэХхл^ЛЛ A-ЛуА ЛЛХ (17) гУ^1ХЦ ХххЛ.З=Л ><73 ^-.л ФЛМОЛ С73-»ОС73Л гУ'”"'' Л^УЗ гУеЛОХ. ^гУ гУХххХЛ (19) Ла оХо гУХхаХЛ ^гУ гУэЛОХ. Ла ^эЛ293 . фозАа гУ293О_»Л С7зХ\±Х.ЛО (ТэХхЗЗРгУХхх. (21) ^Л гп^.у i гУХ\а= >Д=Х\гУ С73ОЛ гУ293О_» vyry Хх-егУзЛУЭ (2 0) СТЗЬеЛОХ. гУХ у, у. л (23) А-х ^.л оХ гУХ у* V- 3 гУ*ЛОХ. А-К ^»лл (73.» л ОХ- ^гУ »сп (22) ла >С73Л . гУХха^Яп <7зХхаХ->С73оХхагУЛ ^агУ ^АО :Х\АХ.Я= фХ ЛфгУЛ >С71= (24) -^оХ^^ОО^п ХхоХл С7эХ\Л-\^гУ= гУупуСу^ гУ»ЛОХ. гУХхахл . стза»Хх2зз гУостз (26) ><7зоХ\агУл >стз фА_л А\^*я ХагУузаэХхуо гУХ гУХхах.3 >оа» (25) гУостз

150v

151r

Ла\^ ^АСТЗ ЧЛ^гУЛ :гУзгУз гУЗгА оА А-3-i (2) гУаСООгУз гУХаМ ^\-»гУЛ 3=>ХхО31 гУХдО >ф гУХх29ХмХх293 ( 1 ) ^?з гУз^Ах^з гУ^тзохп (4) гУХгУ .гУдсцАаЬ ^>зЬ гУаОэогУз гУх-Х2^ • ^ * \^ гУХам Ла (3) гУхД1= гУХх1±зз :^Х (6) -Х^лл2?э ЛАв А Ап-^ .гУаАгУ ХхоА гУостз ><тзоХ\-»гУ гУХхХл (5) остзо ^оуэ гУзузХх^ гУ^зэохо ^.гУп гУХхХгя ^.гУ гУХгУо лУо-^Хха стззостз л*^ (7) лУХхХ^л сп29зх-о_\^ ло=хл лал гУздоз гУХ^ОлЛстз ХхоХ гУ1А_»гУО гУЗАЛ гУХхХ^Л (9) фоХх291293 А2фх. CV1293 ХхагУзПД оХ гУХгУ Xv>гУЗАЛ (8) . >С73оХ\агУ гУзстэ

-

(1 1) гУзуэгУХхуэ ЩгУ ^ф ОгУ ЩгУл ОгУ тагУз ОгУ Ла\^ (10) гУХхХао Ла . ><73оХхагУл З^ЗгУ гУстАгУ С73Х9Э оХо Оф гУхд гУХл оХло лУХхОДаОЗЛО (12) гУХхозлахагУл • фЛ^Э >ф гУхузл стзХхоХл ^»л гУлстз гУстАгУо гУХхХа. Л-»^ (14) гУзХАа. х^угУ стзХхоАо фХ= ^»Л гУзгУ ^ф лУстАгУ гУХхХ±?з (13) >стзо1а_о (16) .гУостз эСтзоХхагУ Х\ах.з=л флзоХ лУь^еДбгУХхл гУсплХ^п (15) гУо=Х\гУ лУХ\Х2?э Оф гУостз ,стзоХх_»гУ лУЗЛазгУ х^фЛО >ОА> эСТЗоХхлгУ гУ1293оХх293Л (17) ,293 >СТЗ= ЛА лУОСТЗ >СТЗоХхагУ гУстАгУ ХхоХл х^Л х-*ХхлХхЛ еппДгУ :^»Л х-зХ\ (19) э<тэоХхагУ Офл=о ол^ол -^аЛ гУлспз лУХхХшл гУстзФох. (18) Лайз гУлстз

-

(2 1) гУХ\Х±»эл фХ гУзстз . гУйч Ххдхз ^ф гУт^птУл ч^гУ (20) -. гУлзХхХд гУспл^ э-^<У ^ф гУстАгУХ гУХхогУХ стзХал ЯзХхтз гУХло лУстАгУ (22) гУлзх= ОаОстз • ^»\^ срозь гУХл <^гУ :Х\агУЛ»гУь miixm^i. rdlcn ^tocezi rdciur^ ^a (24) t-aro ^*^ '• )a*to ^50 ^гС'з 6

уЛ спз^хад_з

^ojui^ 32. .,moiv.r^ r^mlrV ixaXo 3^^_ >A am fVmXfV rt'mltV (25) i\al 5ххт.з= r^am >maX-r^ . 73 35Ы rd\a ^>з г^аХмах. .,mobv»r<' (2 7) т^хаХз am .,maX-rc*3 r^a am rdlrc* .^-T»rc* 73 33а rdl (2 6) .г^'тХгТ'з г7зтг

-

8 В критическом тексте вместо сокращения ܫܪ̄ ܕ стоит ܕܫܪܟܐ без указания на вариант в Р. В ст. 6 в Р и критическом тексте повторяется сокращенный вариант ܫܪ̄ ܕ [Hofstra, 2019, 5].

-

9 В Р слово ܟܠܦܪܘܤ пишется слитно, тогда как в критическом тексте раздельно: ܟܠ ܦܪܘܤ [Hofstra, 2019, 6].

-

10 В критическом тексте вместо ܦܠܬܢܝܐ стоит ܦܠܠܐܬܢܝܐ [Hofstra, 2019, 6].

А\сАз rdAr< rdAo спаяз rdA 3jj Зд» (2) гбаог^я ^з >ста зсиА г<ясипп ^3 r^^o^-uir^ (1) r6m rC'mArC' XcA jmo^urC* (4) гС'стАгС'з >m - re*.-^. ,^3 г^зт г^АидАхАд- г/АхоЗд-мг^з (3) Axrc* rdsxMrc* AxcA ЗлАх_» (6) 733Я aoAx ^»з mA Ax-ini' гС^АхАА ^тз Л-^уя (5) arc* от ^«*9^ г^Я-Х^^1^

,mo г^сгАг^ AxcA rVmXrt' ,^»з nc^im rC'cnArC' AxcA (7) зяг/ г/ААя ЗдЛ^ ^яАхзт гблзп г^Я-Х^АхВ ^Я >т Хыо r^AAAa ЗдВх.о (9) г^ззх. Зд^ гс'ззх. v^rf .^3 гбт г^ззх. 3-^3 г/АисхмАх (8) v^rt* ,Я (11) Ад- л-зогс'з ^з зАа ТлыАх зд-Х^сАо^^з гс'хзгс' тАлА (10) г^хспля ^»з г/зт :г^яол£а г^лзхдо гС'АЛя оспз >cra г^эг^ ^яз cnAxcuA\\x.. (12) Ад-О г^от ^оАхдг^ А\а±.з=3 >т= тАхсх-СяоАхя .^дтдАААхА тлмАхо удло г^ААя п/от (14) >тоАхдг<* гС'тАгС'з >сга тяд- охм гД1Лпз >т Ад_о (13) Ад- .°\пя г^зт г^пК' (16) rC'mArC' А\сА Ах_»г^яоАхя г<*от >тоАх_»г^ . ^оАигС' ^тз (15) г^Асгаз }т ТхмАхя (18) rdAo у.^ .Ш 73 зя rdAo Алз г^зтп (17) г^от тз*г^э Ал тАходбзЬ

-

(20) ^»з >т . тззяАл ^я з=А тэзУэ ^-Х^ 2лД Ал тгхмз (19) jmo^VjK* Ъ-Х^ сро^хйрзсизйрб'ха mo-i^D

V^-irC* rdXfV .^дхлгс'з re's Y.O3 ЧЛ^ГС* (21) ^ОХХ^ЗОГ^ЭЗ ЧЛуеГС* ОгС* . Г^ХТ^Т^-ЧЗ v^rt* сА тЗ-*Г^= г^^хлузз . тзо (23) тЗлг^эЗ tVsm зл фоАлв ззог^ гйяЛдА 7А (22) era г^оззо

А^ (25) г^одлУэ зл ,33^^ стао тзлг^э тазлАлз зспсЬ (24) фсАлВ от -Вг^з v^rV . г^Аохэ Sx^cvLo ТоЗЛ 5х от г^зл» г^Ааг^ >тозхА=о .. (26) г^^ходзэзл Ад-о . г<’^хоз<хмгс' Ад-о ЗзллгС* г^^хозоад-золАгз г<от .,тоздАаз >отз ^дАлг^ 7332ч (27) .т г^отз

152r

-

(2) ^\_»г^н2чг<,з ^-Х_ >сЬ±з . г^^зехеба ^а ■

стаз ,ста Л2чгДз .3 юд> (8) rVom г^хмо (13) . г^от

ОСТХьЗЗх -ЗХ.ЗО (18) г^хдно г^^зодд»

А ДЕ.ЗВ2ОЗ г^сАх^0^ _^ ^ .^тяг/^хя (19) «^отязя ЯОЗ «^ОСП-жК.Г^ гйдЗО (21) .°! ГО СУЯ зягС'^хгч'з <-»З^Х ^cucn 3 cum . Г^^\Д-ОЗ-*О гйьозво ГХ1ААя г***»» ^Г<* Г^АгС* :Г<*ЗЬ г^^хсЛАуззо

г<^олозвз

152v rd»3xM_> mA г^зЬ AAld зАаз осп .г^заз <аЗ (2) К*ЗтоАз от г^^хАзя >ти»3л АдАз от гС'зтеи (1) Зл-Х^ г^яД ^. Ал г^АзсияД^. (4) АА^Я -.г^ТЗУЗя -Ул rVmXrV А ч ^пт г^^-лу ^-Х^ -^ (3) rVcnXfV .^omi Хшс.лпд ^Х. (6) А\^ n^icv»^ X\cv^ Xv^lmtX ^яХ\ (8) *д^»Х\гс'з г^Д тХ .гс^гс^ад г^ХчХ^гэо А.о». ,гс^ ^ (7) чотХ^з ^Х\з<х»л Хч^х-л^Х (1 0) ^ХчгС* гч^УчХ^ ^-Х^ ^Хч тХ хоч». лАг.х чч ^1Хчо (9) ■ у^г^Хч"^jjf^ ^л’ЧчоХчгчГ'л ^а спзол .чх'Хчечхзчх' 11 Начальный ܘ почти полностью заполнен чернилами. 12 ܘܬܸ ܗ — две точки расположены между буквами ܗ и ܘ. 13 ܘܐܸ ܗ — см. комментарий выше. 14 ܪܝܼܿ ܢܟܼܿ ܡ — в конце слова огласовка pṯāḥā. 15 В критическом тексте стоит ܗ̄[Hofstra, 2019, 9]. . cnX з^т. г^аешз > ■ ijniirc' (11) г^зспси r^mArc' ^г^д vyrt* .г^зепси . ^з ^зХз «Tivi .rticn r^^r^ 3t (13) ilMJO (15) no 323 mz3 rdlna гСизХз.тч' г^зспси A.ten recent .eVacm А«°етл (12) ,cno ^•3 ,зХ\ .^.•ireii ,.s а^за re'^r^X* (14) гх1Аз f^Ciij ^55 «Л< x.>\sn 17nf3*cnl\3 (17) ЛЛЛ- r \ (22) irrurc'a ^о vs^w x»Av.a rdlrc' тз зспз 3gm\-i (21) 73X3 A .irw.i rdAnx. re'snm . . r-^-n^ s \ А гС'епАгС' ГС'ХАзП Г^ОСП r^ti.<73=13 r/A \^Х (23) Хз^Г^зХзАа rVsAVM rVAn ^3 CpCL»3G-^^3-^ A^s АУЧЗ (25) r^3nl=- 3. чг^Х Xl.s ОГ<* ГС^ААУЧ г^зо r^-n^ s \ .^3 (24) г^ЗГЗХДАП Перевод: (148v:25) Снова таким же образом, при помощи силы Божией, я приступаю к написанию комментария на евангелиста Иоанна. (26) Его молитва да будет нам оградою! Аминь. Прежде (27) предисловие. Итак, после того как Господь наш вознесся на небо, апостолы (149r:1) отправились на проповедь во все области Иудеи и (2) другие страны. Три книги Евангелий — от Матфея (3), Марка и Луки — были проповеданы повсюду. Также и (4) блаженный Иоанн пошел и поселился в Ефесе, городе Азии. (5) Он посетил также всю Азию и ее окрестности. Что касается братии (6) в Ефесе, они были уверены, что из всех людей (7) свидетельство Иоанна было самым точным, как у того, кто (8) с самого начала общался с Господом. Они принесли ему эти три (9) книги Евангелий, чтобы научиться от него тому (10) убеждению, какому он сам придерживался относительно них. Он чрезвычайно высоко оценил (11) достоверность авторов, говоря, что по благодати (12) Духа они написаны. Однако они немного опустили от (13) чудес, которые сотворил Господь, и особенно от учения о (14) Его Божестве. Вследствие этого просьба от всей братии (15) была к нему, чтобы то, что обязательно необходимо и (что) опущено (16) теми другими, он тщательно бы написал об этом. (17) Повиновавшись им и Духу, с учения о (18) Божестве он справедливо начал, а затем подступил к Промыслу Господа (19) во плоти, восполнив при этом то, что было опущено (20) теми другими. Итак, да не впадет кто-либо в заблуждение, когда (21) станет читать Евангелие от Иоанна, поскольку (22) всё то, что обязательно необходимо и что опущено (23) теми другими, написано им в соответствии с тем, что (24) они хотели сказать там, где опустили и не упомянули (25) в своих писаниях. По этой причине (26) он особенно заботился о порядке их и сделанной ими последовательностью. (27) Это не позаботился сделать ни один из тех евангелистов. (149v:1) Они написали многое из того, что было сделано в первую очередь (2) вслед за тем, что было сделано в последнюю, а многое из этого последнего (3) было сказано и сделано прежде первого. (4) Поэтому Иоанн поступил иначе, поставив сначала (5) то, что было в первую очередь, а то, что было после, после. (6) И все же в середине он оставил многое из того, что (7) теми другими было сказано. Было передано от (8) Феофоро, что в один из дней, когда он писал (9) Евангелие, облака начали посыпать дождем. Он же (10) упрекнул Ангела, начальника воздуха, сказав: неужели (11) ты не боишься и не трепещешь? Разве20 ты не знаешь (12), что Благая весть Господа пишется? И тут же, с (13) его словом, дождь перестал касаться земли. С того (14) часа и до сегодня не спускается дождь или роса (15) во дворе21, в котором Иоанн написал Великое [Евангелие]. (16) Блаженный Иоанн был сослан кесарем Домицианом, (17) сыном Веспасиана, в ссылку22 на остров, который называется (18) Патмос. А после смерти этого [кесаря] он вернулся в Азию. (19) После вознесения Господа Иоанн прожил 73 (20) года, а затем умер в мире в Ефесе, великом городе. (21) Конец предисловия. книга 1 В начале23было (22) Слово. Сейчас об этом24слове, т. е.25о еврейском слове bršîṯ (23) и сирийском варианте brēšîṯā (в начале). (24) Спрашивается, почему не сказал bqaḏmāytā (в первую очередь)? или (25) «первым было Слово»? И мы говорим, что выражение26rāšîṯā (начало) является более древним (26) и лучшим, чем qaḏmāytā (первое). (27) Ведь первый по причине второго так именуется, ибо, согласно катего-рии27(150r:1) соотнесения с чем-либо28, есть первый и второй, и друг с (2) другом они входят и друг с другом выходят. Если есть первый, (3) обязательно29должен быть и второй, а если есть второй, то должен быть также и первый. (4) Но не то же самое с rāšîṯā, даже если это будет началом чего-либо. (5) Итак, начало может быть без того, что после. (6) Каким образом? Например, когда человек кладет основание здания, (7) первый камень, который он кладет, называется началом, но затем первым (8) именуется, когда он кладет другой камень (9) или множество. Также и воскресенье первым днем называется, (10) но его начало, или происхождение, в которое пришли в бытие (11) семь субстанций, является отправной точкой для всех дней. Ибо нет ничего (12) временного, которое предшествовало бы началу, даже если бы оно и было первым. (13) Ибо также и у одного часа есть начало, т. е. происхождение его отсчета. И наконец, если есть первое, то есть также и (15) начало, но не так, если есть начало, то есть также и первое. (16) В начале было Слово. Мы должны понимать, что Слово (17) не является именем собственным, подобно Иисус, Мессия или (18) Сын, а также не является оно именем кномы30или сущности31, но видом сущности. (19) Оно указывает на качество рождения Сына от Отца, а также на то, что (20) Он не рожден, подобно нашим телам, в месте, во времени, в части32(21) и в объеме, но [рожден], подобно слову, из души, без (22) времени, без страсти, без деления на части, без отделения33 ܝܤܼܟܣܿܗ — от греческого ἓξις, «состояние; свойство». ܗ̄— аббревиатура от ܢܘܼܿ ܗܵ. Словосочетание ܠܐܵܩܵ ܪܬ̱ ܒܼܿпереводится как «слово, понятие, выражение». В конце листа содержится сноска, заключенная с обеих сторон двоеточием: :ܡܠܠܐ̈ ܡܩܕܡܘܬ «т. ̄ :ܗ. ܬܐܵ ܝܵ— «сущность», «бытие» (ср. ܢܐܵܝܵܟ «природа, субстанция»). ܦܣܩܐ — от глаг. ܦܣܩ «отрезать, разделять (на части)». ܡܬܪܚܩܢܘܬܐ — причастие от глагола ܪܚܩ со значениями «отделение, разъединение, отпаде- и прочее. (23) Всегда, когда есть душа и она мыслящая, то обязательно и слово есть (24) вместе с ней; и всегда, когда есть слово, есть и душа. Любая душа (25) является словесной, а любое слово — душевным. Когда одно отделено от другого, (26) то, будучи отделенным, имеет единство с другим, за исключением только того, что от души (27) слово, но душа — не слово. Следствие от причины, (150v:1) но не причина от следствия. Так и более чем так, (2) тысячу и тысячу тысяч раз [так], Сын рожден и рожден от Отца (3) извечно, без страсти и разделения и т. д. Он назвал Его Словом (4), а не Сыном или Рожденным, и это несмотря на то, что Он чужд (5) телесности и свойственному рождению, о чем ниже ты сможешь поразмыслить, т. е. (6) без места, слу-чайности34, изменчивости35и т. д. А твое собственное рождение, (7) не реально ли оно? Ведь есть образ36, подобие37и покров38. (8) И [это] от тела39, начинается со временем, нуждается в объеме, (9) а через некоторое время разрушается. И едва ли только в этом есть человек. Времени (10) причастен как человек, так и даже выкидыш или подобное этому. Однако там (11) нет ничего из сказанного, но единое от единого, рождаемое уникально40(12) и одно, что вне всякого рассмотрения и исследования. Но даже если и говорят (13) Ариамнита41, что этот Рожденный после Отца, творение Его, (14) то пусть знают, что если они и нашли первенство42Отца, то по необходимости (15) Тот вторым стал, согласно Он был рожден. Но поскольку Он в начале, то является одинаково причастным как к существу, (16) так и рождеству43. (17) Следует отметить, что начало чего-либо [происходит] от природы своей, (18) но Его происхождение совершенно не так44. Итак, всякое происхождение является также и началом, но не всякое (19) начало является происхождением, ибо время какого-либо бытия является собственно его происхождением (20), подобно дню, в который дом был построен. Но начало его — (21) это основание его. И начало дня первый час того же дня, (22) который также является и происхождением его. Следовательно, всякое происхождение — это начало, но не всякое (23) начало — это происхождение. Толкователь пишет в своем письме к Калистратону, что (24) поскольку он сказал в начале, добавив был, (25) тем самым показал, что начало является неопределенным, но с этим (26) был становится определенным, [так как] само по себе начало является неопределенным. (27) Это же самое в начале было определено Моисеем, который добавил его в [книгу] Творения. (151r:1) Ошибочно думать, что Сын в Отце, как сила в усии45, (2) подобно тому, как слово в душе. (3) Ибо философы называют любую силу случайностью46в усии. Но (4) совершенная47кнома сочетается с48совершенной кномой. 34 ܓܕܫܐ — слово имеет значения «случай, фортуна», соответствуя, тем самым, греческому τύχη, «случай; судьба, участь» [Sokolo^, 2009, 207]. 35 ܫܘܚܠܦܐ — «изменчивость, вариативность, вид» [Sokolo^, 2009, 1522]. 36 ܛܠܢܝܬܐ — «образ», «тень», в смысле «фигура» и «прообраз». 37 ܛܘܦܣܐ — от греч. τύπος, «форма, образец, тип». Согласно П. Смиту, сирийский эквивалент имеет значения «тип; фигура; подобие; образец» и пр. [Smith, 1903, 170]. 38 Согласно M. Соколоффу, слово ܝܬܐܼ ܥܒ соответствует арабскому «плащ, покров» [Sokolo^, 2009, 1064]. И (5) Слово было с49Богом. Он постепенно подводит (6) нас к особому50в Писании, когда оставляет тело Слова (7) и вводит нас в смысл его. Но почему Слово? И каково оно? (8) Почему мужской род, а не женский? Почему постоянно слышно (9) слово в мужском роде? И почему он говорит Он был с Богом? Ибо всякое слово (10) или в ком-то одном, или кем-то одним, или из кого-то одного произносится, (11) а это с Ним указывает на определенное единство51(12) и [определенную] связь52, а также на то, что не без начала53и [что] не от Себя или Само по Себе (13) Бог Слово, но от Отца и с Ним, подобно тому как следствие (14) по отношению причины. И Слово было Бог рассматривается (15) в богословском порядке54. Во-первых, в начале Он был, (16) во-вторых, Он был с Богом, показывая тем самым, что (17) Он вечен и что из Иного. Ибо наименование Слово означает, что Этот (18) Этим55и что от Кого и Кем56Он есть. (19) Но здесь он «выводит» Бога в соответствии с аллегорическим правилом, (20) как солнце из среды облаков. Это наименование Слово метафорично, но что бы это ни означало, Он воистину (22) Бог. И чтобы нельзя было подумать, что весь труд его предисловия (23) ведет нас только к одному Богу, к Тому, Кто издревле был уже известен, (24) то из необходимости он добавил, что Оно было в начале с (25) Богом, ибо сказал Он Бог и с Богом, будучи (26) не кем иным, как Тем, Кем был, [и] Тем, Кто с Ним (27) был. В этом Боге нет никакого изменения, (151v:1) разве что есть инаковость57только в кноме, так как усия (2) — одна. Один не как из Него, но как с Иным идущий58(3) во владении59действенно60. Это подразумевается под Бог (4) был с Богом. Это высказывание61относится также к собранию, (5) которое дополняет вышесказанное, но у него есть еще нечто (6) больше по сравнению с первыми высказываниями. Ибо там он говорит Слово (7) с Богом, а здесь — Бог с Богом. То, как (8) аргумент в пользу истины, а это, как Истина с Истиной. (9) Совершенно точно выражение «в Трех и Один», так как там [говорится] «в Кномах», здесь — «в Природе». (10) [В этом] вся тайна богословия заключается. Далее он говорит об (11) Его извечности, так как В начале было62, об (12) Его причинности от Отца, так как Слово и далее, (13) а также о том, что Он одной природы с Ним, так как (14) Слово было Богом. Исходя из сказанного, он определил Троих из Них, говоря, что Этот, (15) который был, был извечно с Богом (16) Отцом. Вот что он пишет далее относительно Его способности творить. Все через63 Него [начало] быть. (17) Под этим все подразумевается, что Он ничто не опустил, что не может быть охвачено и (18) установлено внутри себя. Отсюда следует64, (19) что Он охватывает всё, ибо нет ничего вне Всего. Это же (20) через Него не то же самое, как через слугу или орудие65, (21) согласно нечестию некоторых, но как [через] Создателя и Творца. Им66(22) Он сотворил, по слову Павла, миры67(см. Евр 1:2), поскольку это через Него и Им то же самое и равной силой. Как также тот же Павел (24) свидетельствует, что абсолютно все через Него и Им было сотворено (см. Кол 1:16), указывая тем самым (25) одновременно на деятельность, владычество и управление (26). И без Него ничто не [начало] быть, что [начало] быть, т. е. ничто не было (27) из того, что [начало] быть, ничто не было [создано] только Отцом без Него, (152r:1) без Сына, отлученного от процесса творения68. Ибо из того, что Он постоянно (2) пребывает с Отцом, следует, что Он также участвует вместе с Ним и в творении. (3) В Нем69была жизнь. Он не сказал, что Он был жизнь, поскольку то же самое (4) может относиться к животным и всему живому. Но он говорит, что Его сила породила (5) жизнь и сотворила [ее]. В отличие от некоторых, он не пытается рассуждать о том, что есть Его сущность, (6) поскольку в выражении В Нем была жизнь (7) он говорит о том, что есть Его сила. Это же самое следует и из сказанного им Всё через Него было. (8) Это всё включает в себя всё неживое, вплоть до камней и деревьев (9) и тому подобное, а также всё, что дышит, например травы и растения. (10) Согласно простецам70, последние подпадают под жизнь животных, (11) несмотря на то, что [они относятся] к одушевленным предметам. По этой причине их следует называть не живыми, (12) а одушевленными. Далее он добавляет к В Нем была жизнь (13) [слово] жизнь, потому что имена одинаковы, но делятся (14) на первые, вторые и третьи, т. е. на жизнь чувственную (15) и неподвижную, например губки71или моллюски и тому подобное, (16) которые прикреплены к земле и не перемещаются с места на место. (17) А также [делится] на жизнь подвижную и перемещающуюся, например животные и ползающие гады (18) и тому подобное, те оба вида72, у которых, как говорят, жизнь в крови их. (19) Евангелист, желающий отделить от них (20) третью жизнь, то есть словесную от тех обеих, о которых говорилось [выше], он добавляет (21) И жизнь была Свет человеков, т. е. Он сотворил не просто жизнь, (22) но жизнь словесную, проницательную73и разумную, (23) сложенную из света проницательности и словесности. По этой причине (24) он называет их светом74. И таким образом, если свет, который в тебе, тьма, то (25) какова же будет тьма твоя75^ И Свет во тьме светит (26) и тьма не объяла Его, то есть не могла объять Его. И кто этот (152v:1) Свет? [Это] тот, который выше был назван Словом; Тот, который (2) ܒܐܝܕܗ — букв. «через Его руку», то есть «через/посредством Его». ܘܤܿ ܘܪܣܡܿ ܘܣܕܝܿ ܦܪ — от греч. προσδιορισμός, «результат, исход, следствие». ܐܘܪܓܢܘܢ — от греч. ὄργανον, «орудие, инструмент, средство». ܒܗ — букв. «в Нем». Слово ܡܐ̈ ܥܠ стоит во множественном числе: «миры». Имеется в виду, что Отец ничего не творит без Сына. ܒܗ — предлог ܒ может иметь также значение инструментального жизнь была». падежа, то есть «Им ܝܘܛـܐ̈ ܗܕ — от греч. ἰδιώτης, «простой человек, простолюдин». ܓܐܹ ܘ̈ ܦܼ ܐܣ или также ܐܣܦܘܢܓܘܤ — от греч. σπόγγος, «губка». ܕܫܐ̈ ܐ — возможно, от греч. εἶδος, «вид» [Smith, 1903, 4]. ܘܫܐܰܦ — от гл. ܦܪܫ «отделять, разделять, различать». Апостол называет людей светами, так как они, согласно своей Свету-Логосу. 75 В рукописи Н отсутствует притяжательное местоимение 2-го лица природе, причастны мужского рода един- ственного числа. сотворил свет, что в нас; Тот, который чуть далее называется им Единородным Богом. (3) Ибо одно имя он дал Богу и людям из-за (4) подобия, поскольку любой образ отражает посредством одинакового имени [свой] прототип76(5), несмотря на то, что не имеет сходства в определении; из-за того, (6) что начало нашего существования он хочет соотнести с началом нашего обновления. (7) Здесь также угодно было ему следовать должным образом и в слове, соответствующим для того способа, который там рассматривается, (8) человеколюбие, которым мы были украшены при творении. (9) Ибо там человек называется (10) образом, здесь же светом, подобно тому как сам Бог светом (11) называется. Там также угодно было Ему, чтобы мы стали, здесь же, (12) чтобы мы стали хорошими. Таким образом, этот Свет, который существует вечно и не имеет подобного [себе], (13) пришел сейчас для того, чтобы отделить и освободить разумных светов от тьмы (14) невежества и заблуждения, среди которой они находились, (15) а также чтобы прибавить к их светлости светлость, (16) к естеству [их] то, что может быть усвоено77. И насколько это было возможно, Он оказал помощь им, (17) но тому, кто был озабочен тьмой заблуждения, [Он не помог] никак, (18) поскольку тот, кто против высшего Света, является расточителем, (19) а не получателем. Другие. Персидский мудрец, например. 178. (20) Он говорит, что Свет — это Христос, а тьма — израильский народ, который (21) не только не просветился Им, но еще и темнее стал, вследствие чего Он пошел и дал свет (22) язычникам. Согласно Григорию, тьма аллегорически обозначает (23) плоть, в которой Бог Слово обитало, а также мир. А Толкователь (24) называет мир тьмой, то есть [говорит о] миродержителе тьмы. комментарий к переводу Исходя из представленного выше перевода, текст комментария имеет следующую структуру: 1. Предисловие к комментарию на Евангелие от Иоанна (148v:25–149v:21a). 1.1. Молитва к Богу и евангелисту Иоанну (148v:25–26); 1.2. Некоторые исагогические сведения (148v:26b–149v:21): 1.2.1. проповедь апостолов после Вознесения (149r:27–3b); 1.2.2. евангелист Иоанн в Ефесе среди своих учеников, которые просят своего учителя написать новое Евангелие (149r:4–16); 1.2.3. евангелист Иоанн пишет новое Евангелие с дополнительными особенностями по отношению к уже существующим трем Евангелиям (149r:17–149v:7а); 1.2.4. предание Феофоро о чуде, которое произошло во время написания Евангелия от Иоанна (149v:8–15): 1.2.5. последние года жизни апостола Иоанна: его ссылка и смерть (149v:16–20). 2. Комментарий на первую половину пролога Евангелия от Иоанна 1:1–5. 2.1. Толкование Ин 1:1: В начале было Слово (149v:21b–151r:4): 2.1.1. толкование В начале (149v:21b–15): 2.1.1.1. сравнение между rāšīṯā (начало) и qaḏmāytā (первое) (149v:22–150r:4); 2.1.1.2. первый аргумент: строящийся дом (150r:5–9а); 2.1.1.3. второй аргумент: дни недели (150r:9b–12); 2.1.1.4. третий аргумент: часы дня (150r:13а); 2.1.1.5. четвертый аргумент: отличие начала от первого (150r:13b–15). 2.1.2. толкование Слово (150r:): 2.1.2.1. Слово обозначает качество рождения Сына (150r:16–22); 2.1.2.2. сравнение между словом и душой (150r:23–150v:1а); 2.1.2.3. образ рождения Сына и человека (150v:1b–12а); 2.1.2.4. аргументы против ариан: сравнение между начало и происхождение (150v:12b–23а); 2.1.2.5. Высказывание Феодора Мопсуестийского (= Толкователя) относительно выражения В начале было (150v:23b–26); 2.1.2.6. сравнение с В начале книги Бытия (150v:27); 2.1.2.7. понятия усия и кнома (151r:1–4). 2.2. Толкование Ин 1:1: и Слово было с Богом (151r:5–14а): 2.2.1. почему Слово? (151r:5–10); 2.2.2. толкование с Ним (151r:11–14а). 2.3. Толкование Ин 1:1: и Слово было Бог (151r:14b–22а): 2.3.1. Извечность и инаковость Слова (151r:14b–22а). 2.4. Толкование Ин 1:2: Оно было в начале с Богом (151r:22a–151v:16a): 2.4.1. Равенство Бога Отца и Бога Сына (151r:22a–151v:16a). 2.5. Толкование Ин1:3: Всё через Него [начало] быть (151v:16a–25): 2.5.1. толкование всё (151v:17–19); 2.5.2. толкование через Него (151v:20–25). 2.6. Толкование Ин 1:3: И без Него ничто не [начало] быть, что [начало] быть (151v:26–152r:2). 2.7. Толкование Ин 1:4: В Нем была жизнь (152r:3–12а): 2.7.1. о творческой силе Сына (152r:3–12а). 2.8. Толкование Ин 1:4: И жизнь была свет человеков (152r:12b–25a): 2.8.1. три типа жизни (152r:12b–25а). 2.9. Толкование Ин 1:5: И Свет во тьме светит и тьма не объяла Его (152r:25b–152v:24): 2.9.1. толкование понятий свет и тьма (152r:25b–152v:19а); 2.9.2. высказывания Афраата (= Персидского мудреца), Григория (Богослова?), Феодора Мопсуестийского (= Толкователя) (152v:19b–24). Предисловие к комментарию на евангелие от иоанна Краткое предисловие, предшествующее комментарию на Евангелие от Иоанна, содержит некоторые исагогические сведения из жизни апостолов, особенно из жизни самого автора четвертого Евангелия. Проповедь апостолов сопровождалась распространением трех Евангелий. Следует отметить, что эти Евангелия перечисляются в соответствии с традицией Пешитты, то есть: Матфей, Марк и Лука. Основным местом проповеди апостола Иоанна был Ефес, а также его окрестности. Впоследствии вокруг апостола образовалась «братия» (149r:5). Последние имели уже три Евангелия (149r:8–9), которые, следовательно, были известны и имели хождение среди христиан, по крайней мере, к концу I в. во время правления «кесаря Домициана, сына Веспасиана» (51–96) (149v:16b–17a). Авторитет этих трех Евангелий был очень высоким, поскольку они были написаны «по благодати Духа» (149r:11b–12a). Появление четвертого Евангелия обусловлено желанием узнать больше о божестве Иисуса Христа и о тех чудесах, которые Им были сотворены. Евангелие от Иоанна также имеет богодухновенный характер, но при этом выделяется своими особенностями. Прежде всего, здесь наблюдается акцент на Божественности Иисуса Христа, но вместе с этим оно также стремится более точно отразить последовательность событий из жизни Спасителя: «Однако они написали многое из того, что было сделано в первую очередь вслед за тем, что было сделано в последнюю, а многое из этого последнего было сказано и сделано прежде первого. Поэтому Иоанн поступил иначе, поставив сначала то, что было в первую очередь, а то, что было после, после. И все же в середине он оставил многое из того, что теми другими было сказано» (149v:1–7a). В конце предисловия Ишодад упоминает высказывание некоего Феофоро относительно того чуда, которое случилось при написании четвертого Евангелия: апостол повелевает Ангелу воздуха прекратить посылать дождь во время написания Евангелия. Этот Ангел называется по-сирийски ܡܠܠܐܟܐ ܡܕܒܪܢܗ ܕܐܐܪ mlˀḵˀ mḏbrh dˀˀr [malaˀḵā mḏabrānēh dˀāˀar] — «Ангел, начальник воздуха». Из контекста можно предположить, что данный Ангел является отрицательным персонажем, препятствующим Божьему делу. В поздней апокрифической литературе нередко упоминается Ангел воздуха. Например, в Тайной книге Иоанна, Евангелии от ессеев и пр. Что касается имени ( ܘܿܘܪܿܘܦܿܬܐܹ tēˀōpōrō, «Феофоро»), согласно Дж. Р. Харрису, это «anonymous inspired writers, quoted as ^eophori», то есть анонимный автор [Gibson, 1911, XVI]. Вполне вероятно, что речь идет об Игнатии Богоносце (ср. греч. Θεοφόρος), от которого сохранилось предание в сирийской традиции. В конце предисловия Ишодада говорится о ссылке Иоанна на остров Патмос при римском императоре Домициане, его возвращении в Ефес и смерти спустя 73 года после Вознесения. Следовательно, апостол умер около 100 г. комментарий на ин 1:1 Толкование первого стиха достаточно пространно: 149v:21b–151r:22а. В центре внимания каждое слово стиха. Сначала комментатор разбирает слово ܪܫܝܬܐ ršyṯˀ [rēšīṯā], «начало». Для этого он сравнивает его с другим похожим по значению словом ܩܕܡܝܬܐ qḏmytˀ [qaḏmāytā], «первый». Привлекая аристотелевское учение о категориях, в частности 7-ю главу о соотнесенном с чем-нибудь [Кубицкий, 1939, 19–25], Ишодад объясняет, что вариант «начало» является более удачным выражением для объяснения извечности Слова, чем вариант «первый». В подтверждение сказанного он приводит четыре аргумента. Во-первых, камень, который кладется в основание здания, называется начальным, следующий — первым, и далее. Во-вторых, неделя начинается в воскресенье, следующий день — это уже первый день недели, и далее. В-третьих, отправная точка для одного часа является его началом, а далее первая минута, и далее. В-четвертых, началу не может предшествовать ничего временного, тогда как первому может предшествовать начало. Таким образом, Ишодад подводит нас к той мысли, что в выражении В начале было Слово подчеркивается извечность этого Слова, который вне времени, потому что время начинается с первым. Далее комментатор рассматривает в первом стихе понятие Слово. Это имя не собственное, не личностное и не сущностное. Но наоборот, благодаря ему выражается качество, или способ, рождения Сына от Отца. Это рождение подобно тому, как слово рождается из души бестелесно, без времени, бесстрастно, без деления на сегменты, без отделения на расстояние и прочее (см. 150r:21). Как любая душа разумная всегда обладает словом, так и Отец и Сын всегда сосуществуют Друг с Другом. Но поскольку душа является причиной, а слово следствием, то Отец — это причина, а Сын — следствие. Этим подчеркивается первенство Отца в Троице. Ишодад осуждает арианскую ересь (150v:12b–23a). Согласно последним, Отец имеет первенство по отношению к Сыну, поэтому Сын рождается от Отца, как творение. Для опровержения этого утверждения комментатор приводит ряд аргументов. Так, Сын был в начале, то есть Его происхождение извечно (150v:15). Поскольку Он рожден, то имеет одинаковую сущность с Отцом, Который породил Его. Сын равен Отцу по существу. Но как понять происхождение Сына? Для этого Ишодад сравнивает два понятия: начало и происхождение (150v:18b–23a). Отец — это начало, Сын — происхождение: «всякое происхождение — это начало, но не всякое начало — это происхождение» (150v:22–23a). Иными словами, Отец и Сын равны по существу, но Отец имеет первенство по отношению к Сыну. Данные рассуждения подводят Ишодада к проблеме личности (151r:1–14a). Для этого он использует устоявшиеся в сирийском богословии понятия ܐܘܣܝܐ ˀwsyˀ [ˀ^siyā], «сущность» и ܩܢܘܡܠܐ qnwmˀ [qnōmā], «личность». В выражении и Слово было с Богом сирийский предлог ܠܘܬ, который является эквивалентом греческого πρός, указывает, с одной стороны, на определенное единство и связь Слова с Отцом, с другой — «на то, что не без начала и что не от Себя или Само по Себе Бог Слово, но от Отца и с Ним, подобно тому как следствие по отношению причины» (151r:12b– 14a). Таким образом, предлог ܠܘܬ выражает отношения Кном в Святой Троице. В заключительной части первого стиха Ишодад разбирает выражение и Слово было Бог (151r:14b–22a). Это Слово является метафорой, позволяющей выразить взаимоотношения Кном Отца и Сына. Однако это сравнение со словом и душой вовсе не должно означать, по мысли комментатора, принижение Сына по отношению к Отцу как неравному Себе. Сын является истинным Богом. Он равен Отцу по Божеству. комментарий на ин 1:2 Второй стих рассматривается в контексте первого стиха (151r:22–151v:16a). В словах Оно было в начале с Богом Ишодад видит подтверждение вышесказанному, а именно: единая Усия Бога троична в Кномах. «Инаковость» может быть только в Лицах. Термин ܘܬܐܼ ܪܢܝܵ ܐܚ ˀḥrāny^ṯˀ [(ˀ)ḥrānāy^ṯā] является, по замечанию М. Соколоффа, эквивалентом греческого ἑτερότης, «разность, инаковость» [Sokolo^, 2009, 29]. В Троице есть Иной Отец, Иной Сын и Иной Святой Дух, но эта «инаковость» Кном не нарушает единства Божественной Усии: «Один не как из Него, но как с Иным идущий во владении действенно» (151v:2). То есть единая Божественная воля является проявлением природы, а нерожденность и рожденность — кномическими атрибутами. По мнению Ишодада, выражение «В Трех и Один» является самой точной формулировкой, позволяющей описать тайну Троицы: «в этом вся тайна богословия заключается» (151v:10). комментарий на ин 1:3 Мир был сотворен Сыном: Всё через Него [начало] быть. Комментарий на третий стих посвящен, таким образом, рассмотрению этого аспекта в богословии апостола Иоанна (151v:16a–25). Слово всё указывает на творение абсолютно всего, даже невидимого и еще не познанного человеком, так как «нет ничего вне Всего» (151v:19), то есть Бога Вседержителя. Для подтверждения сказанному Ишодад использует две цитаты из посланий апостола Павла, а именно Евр 1:2 и Кол 1:16, в которых говорится, что Бог Отец через Сына сотворил «миры» (см. 151v:22–152r:1). Следует отметить, что Послание к Евреям было, с точки зрения комментатора, написано апостолом Павлом. комментарий на ин 1:4 Комментарий на четвертый стих посвящен рассмотрению понятия ܝܐ̈ܚ ḥyˀ [ḥayē], «жизнь» (152r:3–25a). Выражение В Нем была жизнь, по мысли комментатора, означает, что в Сыне есть сила, порождающая жизнь (152r:4–5a). Сотворенная жизнь делится на три вида: жизнь неподвижную, жизнь подвижную и жизнь словесную, или разумную. Что касается последней, жизнь людей сложена «из света проницательности и словесности» (152r:23) и отражает собой высший Свет и высшую Жизнь Бога Слова. комментарий на ин 1:5 Пятый стих пролога И Свет во тьме светит и тьма не объяла Его позволяет Ишодаду развить тему причины рождения Бога Слова в тварном мире людей. Свет и светы имеют одно имя, так как последние являются отражением своего прототипа, высшего Света. Кроме того, люди называются светами для того, чтобы выразить их обновление с момента рождения Иисуса Христа. Спаситель приходит в этот мир, чтобы «отделить и освободить разумных светов от тьмы невежества и заблуждения» (152v:13–14a), в котором оказались люди с момента своего грехопадения. В конце толкования пятого стиха Ишодад приводит три комментария древних отцов, а именно: Афраата, который традиционно в сирийской литературе называется «персидским мудрецом», Григория Богослова, а также Феодора Мопсуестийского, который является Толкователем par excellence. Заключение Комментарий Ишодада Мервского на Евангелие от Иоанна, в частности на Ин 1:1–5, содержит ценные сведения, касающиеся новозаветной исагогики и богословской мысли Церкви Востока IX в. Согласно свидетельству Ишодада, три синоптических Евангелия — с последовательностью Матфей, Марк и Лука — уже существовали к концу I в. и имели неоспоримый авторитет среди христиан, по крайней мере христиан Малой Азии. Четвертое Евангелие было написано Иоанном Богословом и является дополнением к ранее написанным Евангелиям. Особое внимание здесь уделено христологии и упорядочиванию событий из жизни Иисуса Христа в хронологическом порядке. К важным свидетельствам Ишодада можно также отнести сведения о последних годах жизни апостола Иоанна. Так, он был сослан на остров Патмос при императоре Домициане, вернулся из ссылки после смерти этого кесаря в 96 г. и умер спустя 73 г. после Вознесения Спасителя, то есть около 100 г. Поскольку четвертое Евангелие дополняет богословие первых трех Евангелий, комментарий Ишодада Мервского на Ин 1:1–5 сконцентрирован, прежде всего, на догмате Святой Троицы. Так, Бог един по природе, но троичен в Лицах. Единое действие, или сила, является атрибутом природы, тогда как атрибутами Личностей являются нерождаемость, рождаемость и исхождение. Апостол Иоанн использует понятие «Слово» для того, чтобы путем аналогии с душой и словом, обозначить вневременное, бесстрастное, внепространственное рождение Сына от Отца. Сын рождается в начале, то есть извечно, но при этом Отец «первый», Сын «второй». Первый и второй следует понимать без категории времени. Мир творится Отцом через Сына, Который, имея в Себе жизнь, наделяет этой проницательной и словесной жизнью и людей. Свет творит светы. Именно поэтому Свет приходит в мир тьмы, чтобы освободить детей света от тьмы заблуждения и неведения. Таким образом, представленные в настоящей статье сирийский текст и русский перевод предисловия Ишодада Мервского к Евангелию от Иоанна и его комментария на Ин 1:1–5 являются свидетелями богословия и новозаветной экзегезы авторитетного сирийского отца, претендовавшего в IX в. на патриарший престол Церкви Востока. Учитывая тот факт, что комментарии Ишодада широко использовались в христианских кругах второго тысячелетия — о чем, например, свидетельствуют несторианский лекционарий Gannat Busame («Сад Наслаждений»; между X и XIII вв.) и кодекс БII № 57 (XIX в.), где цитируются практически полностью труды Ишодада, — можно судить о той важной роли, которую играли эти экзегетические сочинения в Церкви Востока.==03 r^eit ^73 s^OmA ■ ^^«X'A As Г<Хз\б\< (16) : .°lCnCU е^ОСП^ЗО^СПЗ As ГС'ХзОЗзСПЗО г^зспоз г^АпезззШЗ ^-^s oc^ гзАгЛХ^-л vyto rdla (18) ttl^uA , *s a\^s гессит ,3» 73ЛЗП v^tDA ^»A mA .г<зх1зсзп 7Л rViencu (20) ге'ХхлсхмАхзз rV.nniA г^зпх^лз гз^зхмг^ ге^зАппзп rdlo (19) Г^зЗЗЗП

Список литературы Особенности комментария Ишодада Мервского на Ин 1:1-5

- Российская национальная библиотека. Восточный фонд. Дорн 622 (= Saint Petersburg Syr. 33). литература

- Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь. Репринт V изд. 1899 г. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 1991.

- Аристотель. Категории // Пер. А. В. Кубицкого. Редакция, вступительная статья и примечания Г. Ф. Александрова. М.: Государственное социально-экономическое изд-во, 1939.

- Пигулевская Н. В. Каталог сирийских рукописей Ленинграда. М.; СПб.: Изд-во Академии Наук СССР, 1960.

- Assemani J. S. Bibliotheca Orientalis. T. III / I: Scriptoribus Syris Nestorianis. Rome, 1725.

- Dorn D. Catalogue des manuscrits et xylographes orienteux de la bibliothèque Impériale publique de St. Pétersbourg. St. Pétersbourg: Imprimerie de l'Académie Impériale des sciences, 1852.

- The Commentaries of Isho‘dad of Merv, Bishop of Hadatha (c. 850 A. D.). Vol. I-III: Gospels, in Syriac and English // Ed. by M. D. Gibson. Horae Semiticae 5-7, 10-11. Cambridge: Cambridge University Press, 1911.

- The Commentaries of Isho‘dad of Merv, Bishop of Hadatha (c. 850 A. D.). Vol. IV: Acts of the Apostles and Three Catholic Epistles, in Syriac and English // Ed. by M. D. Gibson. Horae Semiticae 10. Cambridge: Cambridge University Press, 1913.

- The Commentaries of Isho‘dad of Merv, Bishop of Hadatha (c. 850 A. D.). Vol. V: The Epistles of Paul The Apostle, in Syriac and English // Ed. by M. D. Gibson. Horae Semiticae 11. Cambridge: Cambridge University Press, 1916.

- Hofstra J. D. Isho‘ bar Nun's ‘Questions and Answers' on the Gospel of St. John and Their Relation to the Commentary of Isho‘dad of Merv and Theodore bar Koni's Scholion // Journal of Eastern Christian Studies. 2004. Vol. 56:1-4. P. 69-93.

- Hofstra J. D. Some Remarkable Passages in Isho‘dad of Merw's Commentary of the Gospel of John // Parole de l'Orient. 2010. Vol. 35. P. 303-335.

- Isho'dad of Merw: Commentary on the Gospel of John // Ed. by J. D. Hofstra. Leuven: Peeters Publisher, 2019 (Corpus scriptorum christianorum orientalium. Vol. 671-672. Syr. 259-260).

- Pirot L. L'Œuvre exégétique de Théodore de Moprueste. Rome: Sumptibus Pontificii Instituti Biblici, 1913.

- Smelova N. Palaeography and textual study of some estrangelo manuscripts in St Petersburg // Parole de l'Orient. 2011. Vol. 36. P. 453-467.

- Payne Smith R. Compendious Syriac Dictionary Founded upon the Thesaurus Syriacus of // Ed. by P. Payne Smith. Oxford: At the Clarendon Press, 1903.

- Sokoloff M. A Syriac Lexicon. A Translation from the Latin, Correction, Expansion, and Update of C. Brockelmann's Lexican Syriacum. Winona Lake, New Jersey: Eisenbrauns, Gorgias Press, 2009.

- Commentaire d'Išoʽdad de Merv sur l'Ancien Testament. I. Genèse / Ed. par J.-M. Vosté, C. van den Eynde. Louvain, 1950. (Corpus scriptorum christianorum orientalium. Vol. 126. Syr. 67).

- Commentaire d'Išoʽdad de Merv sur l'Ancien Testament. I: Genèse / Ed. par C. van den Eynde. Louvain, 1955. (Corpus scriptorum christianorum orientalium. Vol. 156. Syr. 75). Теология 77

- Commentaire d'Išoʽdad de Merv sur l'Ancien Testament. II: Exode- Deutéronome / Ed. par C. van den Eynde. Louvain, 1958. (Corpus scriptorum christianorum orientalium. Vol. 176, 179. Syr. 80-81).

- Commentaire d'Išoʽdad de Merv sur l'Ancien Testament. III: Livres des Sessions / Ed. par C. van den Eynde. Louvain, 1963. (Corpus scriptorum christianorum orientalium. Vol. 229-230. Syr. 96-97).

- Commentaire d'Išoʽdad de Merv sur l'Ancien Testament. IV: Isaïe et les Douze / Ed. par C. van den Eynde. Louvain, 1969. (Corpus scriptorum christianorum orientalium. Vol. 303-304. Syr. 128-129).

- Commentaire d'Išoʽdad de Merv sur l'Ancien Testament. V: Jérémie, Ezéchiel, Daniel / Ed. par C. van den Eynde. Louvain, 1972. (Corpus scriptorum christianorum orientalium. Vol. 328-329. Syr. 146-147).

- Commentaire d'Išoʽdad de Merv sur l'Ancien Testament. VI: Psaumes / Ed. par C. van den Eynde. Louvain, 1981. (Corpus scriptorum christianorum orientalium. Vol. 433-434. Syr. 185-186).