Особенности композиционного мышления в методике преподавания рисования фигуры человека для художников и дизайнеров

Автор: Фурсов Анатолий Иванович, Василенко Елена Владимировна, Василенко Павел Геннадиевич

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 1, 2023 года.

Бесплатный доступ

Актуальность исследования обусловлена профессиональным художественно-эстетическим значением для активизации творческого потенциала студентов высших учебных заведений в области изобразительного искусства и дизайна. В статье рассматриваются проблемы профессионального рисования в плоскости фигуры человека, условия и особенности развития композиционного мышления как фундамента к профессиональному рисунку у обучающихся в сфере дизайна и художественных специальностей. Научная новизна характеризуется современным методическим подходом к композиции на основе преподавания рисунка фигуры человека. Умение цельно организовать изображаемую форму в плоскости формата вырабатывается у обучающихся постепенно. Композиционное мышление быстро формируется через различные формы регулярно выполняемых рисунков, набросков и зарисовок с натуры. Важно, чтобы оно охватывало все аспекты учебно-творческой работы. Умение закреплять в памяти зрительные впечатления играет значительную роль в создании художественного образа в композиции. Высшей ступенью в композиционном решении в работе над рисунком является упорядочение не столько самой формы в плоскости, сколько созданных в натуре акцентов с помощью световых контрастов и их соотношений в самом изображении.

Композиционное мышление, композиция, творческий процесс, форма, профессиональные компетенции, художественное образование, целостность, дизайнеры

Короткий адрес: https://sciup.org/149142003

IDR: 149142003 | УДК: 372.874 | DOI: 10.24158/spp.2023.1.15

Текст научной статьи Особенности композиционного мышления в методике преподавания рисования фигуры человека для художников и дизайнеров

Введение . Система художественного образования в российских вузах предполагает, согласно стандартам и учебным планам Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, целенаправленное, глубокое изучение базовых дисциплин: рисунка, живописи и композиции. Развитие личности будущего художника, способного профессионально думать, создавать, формируется посредством приобретения им знаний, умений, навыков, отвечающих уровню заложенных стандартом профессиональных компетенций.

Рисунок – это мышление, это пластика, это наблюдение, это знание. На теоретических и практических занятиях профильных дисциплин у обучающегося на основе природных данных и целенаправленной познавательной и практической работы над собой активно формируются творческие способности, которые объединяют в себе разные качества: фантазию, интуицию, любознательность и т. д.

Актуальность исследования обусловлена профессиональным художественно-эстетическим значением для активизации творческого потенциала студентов высших учебных заведений в области изобразительного искусства и дизайна.

Таким образом, процесс академического рисования характеризуется единством решения учебных и творческих задач. Творческий процесс в академическом рисовании является его со-ставной частью и параллельно результатом. «Только благодаря осознанному отношению обучающихся к образовательному процессу возможно успешное формирование необходимых компе-тенций» (Фурсов и др., 2021: 141).

Научная новизна исследования характеризуется современным методическим подходом к композиции на основе преподавания рисунка фигуры человека.

Обсуждение . Рисунок, его ремесленный и творческий уровни развития у обучающихся зависят от приобретенного качества творческих способностей и освоения ими изобразительных материалов, их выразительных возможностей. Рисунок в завершенном виде должен быть композиционен. Это его свойство определяется степенью разработанности и акцентирования с помощью контраста более значимых структур рисунка и их связей, единством и равновесием изображаемого в плоскости. Все эти качества необходимо развивать у обучающегося в ходе обучения. В процессе практической работы эти и многие другие проблемы решаются прежде всего с момента показа педагогом аналогового материала поставленных целей и задачи.

Композиционное решение рисунка в плоскости заданного формата и есть первоначальная ступень в организации самой «картинной плоскости» через объект изображения. Знакомство с моделью, как правило, начинается посредством сделанных с нее различных набросков и определения учебно-творческого замысла в организации рисунка.

Без такого замысла, пусть и небольшого, несложного, работы учащихся не будут иметь дальнейшего художественного развития и движения к творчеству (Беда, 1977).

Замыслу принадлежит исключительная роль, эта способность постепенно воспитывается у молодых художников через мастерство, постоянную работу над собой в процессе выполнения и самостоятельных работ в том числе.

Профессионально овладевая рисунком, у обучающихся постепенно вырабатывается композиционное мышление, которое является базисом в их художественно-творческом становлении в сфере изобразительного искусства и дизайна.

Композиционное мышление – это приобретенная особенность художника в умении цельно организовать изображаемую форму в плоскости формата. Такое мышление быстро формируется у обучающихся через различные формы регулярно выполняемых работ, например:

-

‒ длительного рисунка с натуры;

-

‒ краткосрочного рисунка с натуры;

-

‒ наброска;

-

‒ рисунка по памяти и по представлению.

Благодаря использованию различных форм в рисовании с натуры и ставящихся при этом перед обучающимися различных целей и задач у них развиваются необходимые умения и навыки для успешного решения стоящих в академическом рисунке композиционных проблем:

-

‒ сознательная активность через наблюдение натуры;

-

‒ умение делать соответствующий отбор и соподчинения форм, строгий расчет количественных отношений и взаимообусловленные характеристики массивов и деталей;

-

‒ видение рисунка в плоскости, умение управлять им;

-

- умение понимать соотношение светлого, серого, черного;

-

- развитие фактур и объемов;

-

- использование композиционного состояния сгущения и разряжения;

-

- выходы относительно плоскости массивов и тональность углов;

-

- умение чувствовать и определять количество, значимость и силу контрастов и ритмических структур.

Методы . Выделим педагогические методы и условия, необходимые для успешного протекания процесса изучения академического рисунка будущих художников и дизайнеров: копировальный метод, метод рисования с натуры, метод наблюдения, метод научного понимания искусства, обобщения формы, образец как метод обучения, применяемый с ранних этапов развития рисунка, натуральный метод (свободное развитие учащихся, без руководящей роли), геометрический метод.

Здесь педагог постепенно озвучивает ряд задач, в том числе им ставится проблема по организации пространства выбранного формата плоскости, изображаемой формы в окружающей ее (или нет) предметной среде. Разумеется, что более углубленно композиционное мышление формируется на занятиях по композиции с использованием ее законов, правил, приемов и средств1.

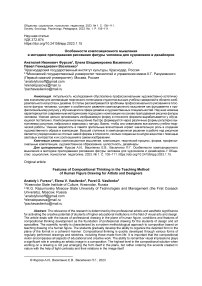

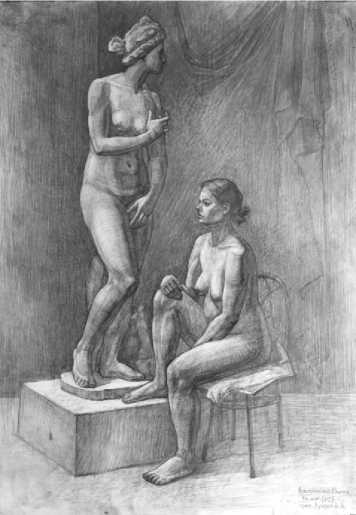

Результаты . Композиция является формой, создающей диалог с наблюдателем на основе задуманных обучающимся идей. Если рассмотреть композицию с точки зрения единства при рисовании постановки из одной или двух фигур, меры сделанности частей структуры (по горизонтали и по вертикали), то возникает проблема организации формы в заданной плоскости (рис. 1).

Рисунок 1 – Учебная работа. Бумага, графит. карандаш, 80 х 60 см (выполнил П.Г. Василенко, магистр кафедры художественного стекла МГХПА им. С.Г. Строганова, преподаватель - И.В. Лукшт)

Исходя из задачи, правила хорошей композиции позволяют нам акцентировать структуры в рисунке так, чтобы выразить свою идею и достичь единства и равновесия, изображаемого в плоскости (Демкина, Лопасова, 2016). Однако если брать во внимание композицию академического рисунка, то, кроме правильно взятых пропорций и положения формы, без знания и освоения законов, правил, приемов и средств композиции нам не обойтись.

Обучающийся должен понимать, что учеба и творчество в композиции - это совершенно разные понятия. Профессор искусствоведения В. Стасевич полагает, что учеба является накоплением конкретных знаний, умений и навыков в любой отрасли. В процессе плодотворной практической работы обучающиеся вырабатывают у себя необходимые стереотипы профессионального характера, а в творческой работе, как правило, все усложняется, и отношение к ним меняется (Стасевич, 2014: 60).

Художник-педагог А.А. Дейнека в своей педагогической деятельности отмечал первостепенность значения композиционных моментов. Основа всего – это композиция, которая начинается с элементарных правил размещения изображаемого на листе бумаги. Без знания правил и закономерностей композиции нельзя создать ясный по смыслу и форме рисунок. Любое из про-изведений изобразительного искусства основывается на этих знаниях (Дейнека, 1961: 5).

Поэтому композиция в рисунке есть существенный элемент творческого процесса и имеет целью такую организацию изображаемого рисунка, которая была бы наиболее целесообразной.

Н.Э. Радлов в своем исследовании «Рисование с натуры» отметил: «Под композицией мы будем понимать некую закономерность размещения нарисованного на плоскости, организацию на бумаге предметов графического изображения, точнее, закономерность отношения между плоскостью бумаги и нанесенными на нее графическими обозначениями предметов» (Радлов, 1987: 45). По нашему мнению, точнее и правильнее было бы, в отличие от композиции в указанном выше понимании, называть это задание компоновкой рисунка. Мы, однако, умышленно не настаиваем на таком уточнении, которое вносит нежелательное в педагогическом плане принципиальное разграничение между «творчеством» и «рисованием с натуры» (Белютин, Молева, 1953: 234).

Как мы заявляли ранее, «методика и теоретические объяснения на таком сложном этапе освоения академического рисунка особенно важны, поскольку включают в себя, наряду с конструктивными задачами, задачи творческого и психологического характера» (Василенко и др., 2019).

Композиционные особенности в работе над рисунком с натуры складываются из нескольких основных этапов в процессе практической последовательности образования формы:

-

‒ расположения формы в заданном пространстве;

-

‒ конструктивно-анатомического развития всех структурных элементов формы;

-

‒ определения гармонического равновесия и приведения всех структур формы к единству.

Выстраивая композицию академического рисунка, обучающийся должен продумать, как она будет строиться на плоскости, ориентируясь на края ее и в глубину. Развитие плоскости в глубину должно быть рассчитано и организовано так же, как и на плоскости, ориентируясь на края ее1. Организация и изображение перспективных ракурсов и сокращений в плоскости рисунка требуют от обучающихся определенной меры развития композиционного мышления. Необходимы им и практические навыки в умении организовать их, а в последующем и обращаться с ними. Пространственность и равновесие в таких композициях достигается гармоничным распределением акцентов для глаза, находящихся на объектах изображения в самой картинной плоскости2.

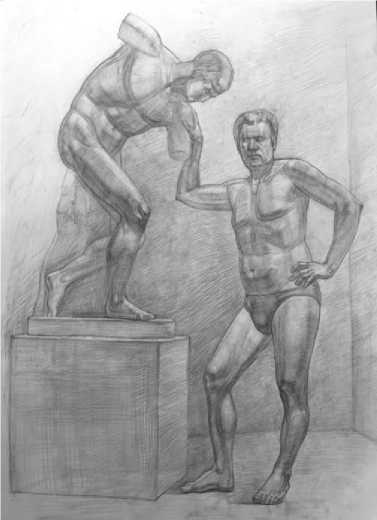

Начинается весь строй композиции в глубину с определения необходимого количества, размера и места этих акцентов, которые создаются с помощью контраста и степени разработки данного места (Лопасова, 2016). Чаще всего главными акцентами для глаз могут быть наиболее объемные или наиболее конкретные узлы в рисунке, но не с точки зрения планов (рис. 2).

Рисунок 2 – Учебная работа. Бумага, графит. карандаш, 80 х 60 см (выполнила Е.В. Василенко, магистр кафедры художественного стекла МГХПА им. С.Г. Строганова, преподаватель – И.В. Лукшт)

Установить, где, сколько, и определить меру активности акцентов с помощью светового контраста – основная задача обучающегося, которая опирается на уже наработанные умения и навыки, полученные в ходе практической работы в мастерской и при самостоятельной практиче-ской деятельности.

Равновесие плоскости и движение глаз в пределах рисунка зависят от выбранного количества и значимости акцентов в плоскости, места, размера и степени разработанности каждого (Василенко, Василенко, Фурсов, 2019).

От «сделанности», организованности их в рисунке должно раскрываться смысловое содержание, заложенное в сюжете композиции рисунка. Развитие пространства рисунка в глубину выстраивается относительно созданных акцентов, где обучающимися определяется, какие из структурных частей рисунка приближаются по контрасту к дальнему плану плоскости, создавая, таким образом, нейтральные зоны.

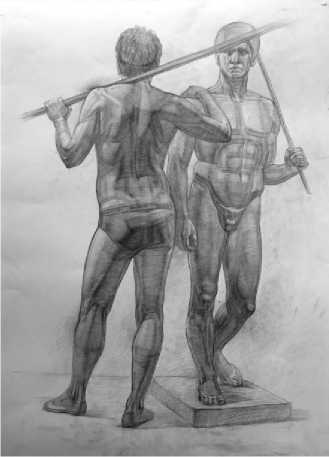

Благодаря правильно выстроенному развитию пространства в глубину глаз зрителя проникает внутрь рисунка, все время находит акценты, создавая ощущения равновесия, единства плоскости и замысла в изображении1. В свою очередь, и движение всех частей композиции рисунка воспринимается благодаря последовательному восприятию созданных зрительных акцентов (рис. 3).

Рисунок 3 – Учебная работа. Бумага, уголь, 80 х 60 см (выполнила Е.В. Василенко, магистр кафедры художественного стекла МГХПА им. С.Г. Строганова, преподаватель – И.В. Лукшт)

Кроме контрастов в решении картинной плоскости и организации в ее пределах форм рисунка, используются категории веса, движения, которые неразрывно связаны друг с другом; вес всегда имеет движение, а движение всегда имеет вес2. Вес обладает движением физическим, а в искусстве – психологическим и эмоциональным. Взгляд человека имеет вес, особенно если этот взгляд наполнен внутренним содержанием и движением фигуры человека.

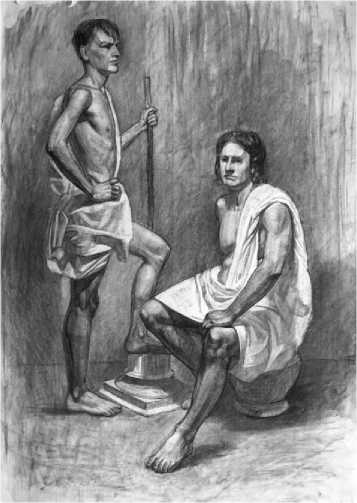

Вес взгляда человека является одним из компонентов композиции, поэтому необходимо иметь расчет на пространственное распределение всех весовых частей композиции. При этом нужно стремиться к равновесию этих весовых частей, чтобы композиция была устойчивой (рис. 4).

Свет – одно из средств композиции – играет в организации плоскости важную роль, его распределение связано с восприятием пространства, с лепкой формы, и с передачей ее материальности, фактуры, и, самое главное, он способен заострить внимание зрителя на том, что задумал и акцентировал в своей работе обучающийся (Рощин, 2010).

Высшая ступень композиционного расчета заключается уже не столько в упорядочении са-мой формы в плоскости, а в упорядочении созданных в натуре акцентов с помощью световых контрастов и их соотношений в самом изображении.

Рисунок 4 – Учебная работа. Бумага, графит. карандаш, 80 х 60 см (выполнила Е.В. Василенко, магистр кафедры художественного стекла МГХПА им. Строганова, преподаватель – И.В. Лукшт)

С появлением опыта грамотного распределения движений и контрдвижений обучающимся достигается создание устойчивого равновесия в картинной плоскости1. Соединяя в единое целое все компоненты композиции, мы в результате практического длительного рисования формы фигуры человека получаем гармонизованное изображение целого с внутренней динамикой и убедительностью.

О.А. Авсиян отмечает: «Тесные связи рисунка с композиционной практикой характеризуют два этапа: первый – фиксация мысли (эскиз), и второй – рисунок как реализация мысли. Важно, чтобы композиционное видение пронизывало все аспекты учебной работы. Умение, как уже говорилось, закреплять в памяти зрительные впечатления играет значительную роль в создании художественного образа»2.

Необходимо постоянно через различные формы рисунка развивать композиционное мышление, в практической работе глубже овладевать пониманием цельности и большой формы. В процессе профессиональной работы над рисунком следует акцентировать внимание обучающихся на понимание трехмерности и пространства, чувство пластики и красоты формы рисунка, образность (Pallotta et al., 2021).

Все эти элементы существуют в рисунке нераздельно и выявляются в едином процессе рисования. Рисунок становится результатом мыслительной деятельности, это определенный набор знаний, способность наблюдать и передавать пластику.

Список литературы Особенности композиционного мышления в методике преподавания рисования фигуры человека для художников и дизайнеров

- Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. М., 1977. 188 с.

- Белютин Э.М., Молева Н.М. П.П. Чистяков - теоретик и педагог. М., 1953. 229 c.

- Василенко Е.В., Василенко П.Г., Фурсов А.И. Теория и практика в образовательном процессе художников и дизайнеров по дисциплине академический рисунок [Электронный ресурс] // Мир науки. Педагогика и психология. 2019. Т. 7, № 6. С. 1-9. URL: https://mir-nauki.com/PDF/31PDMN619.pdf (дата обращения: 21.01.2023).

- Дейнека А.А. Учитесь рисовать. М., 1961. 223 c.

- Дёмкина Е.В., Лопасова Е.В. Формирование композиционного мышления у обучающихся изобразительному искусству в системе дополнительного образования: состояние, проблемы и перспективы. Майкоп, 2016. 116 c.

- Лопасова Е.В. Методы и этапы развития композиционного мышления у студентов художественных вузов // Профессиональная компетентность современного педагога. Краснодар, 2016. С. 134-136.

- Радлов Н.Э. Рисование с натуры. Л., 1987. 91 с.

- Рощин С.П. Формирование личности художника и педагога в процессе профессиональной подготовки // Пути и средства повышения качества художественного образования и эстетического воспитания. М., 2010. С. 8-15.

- Стасевич В.Н. Учеба. Творчество. Искусство. Слагаемые понятия культуры. Ростов н/Д., 2014. 160 с.

- Фурсов А.И., Василенко П.Г., Василенко Е.В. Значение изучения классических канонов фигуры человека в академическом рисунке в высшей школе // Общество: социология, психология, педагогика. 2021. № 2 (82). С. 138-141. https://doi.org/10.24158/spp.2021.2.26.

- Pallotta V.I., Vasilenko E.V., Vasilenko P.G. Socio-Cultural Aspect of Design and Construction of Modern Orthodox Churches // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2021. Vol. 1079, iss. 4. Р. 042090. https://doi.org/10.1088/1757-899x/-1079/4/042090.