Особенности конфликтологической компетентности студентов-психологов с разным уровнем психологического благополучия

Автор: Фомина Л.А.

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред

Статья в выпуске: 2 т.17, 2024 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. Современная практика высшего психологического образования не предполагает целенаправленной работы по повышению конфликтологической компетентности и психологического благополучия студентов, в то время как они важны для будущего психолога и часто не сформированы к моменту окончания обучения.

Конфликтологическая компетентность, компоненты конфликтологической компетентности, психологическое благополучие, студенты-психологи, психологическое образование

Короткий адрес: https://sciup.org/147244040

IDR: 147244040 | УДК: 159.9.072 | DOI: 10.14529/jpps240206

Текст научной статьи Особенности конфликтологической компетентности студентов-психологов с разным уровнем психологического благополучия

Психология как профессия напрямую связана с конфликтами, так что от практического психолога требуется не только много знать о конфликтах, но и не бояться их, быть к ним устойчивым, эффективно работать с ними, а это возможно лишь при условии, что конфликтологическая компетентность у него сформирована и его личность психологически благополучна. В этой связи, как отмечает А.М. Митяева, «для реализации профессиональной деятельности в конфликтогенной среде специалисту необходима соответствующая профессиональная компетентность как способ жизнедеятельности в конфликтных ситуациях во взаимодействии с субъектами профессиональной деятельности и как способ преодоления личностных кризисов» [1, с. 63]. Из этого ясно следует необходимость изучать конфликтологическую компетентность и психологическое благополучие у студентов-психологов, чтобы иметь возможность формировать их еще на этапе профессионального образования [2].

К сожалению, современная практика высшего психологического образования не предполагает целенаправленной работы по повышению конфликтологической компе- тентности и психологического благополучия студентов, в то время как оба названных явления в чрезвычайной степени важны для будущего психолога и часто не сформированы к моменту окончания обучения. Малая изученность конфликтологической компетентности у студентов-психологов и отсутствие работ, сопоставляющих эту компетентность с психологическим благополучием у обозначенного контингента, делает эту тематику чрезвычайно актуальной.

Обзор литературы

Компетентность представляет собой сложное интегральное образование, которое в настоящее время в контексте психологических исследований часто конкретизируется через такие родовые понятия, как коммуникативная и конфликтологическая компетентность [3, 4].

В трудах отечественных ученых представлено разнообразное понимание конфликтологической компетентности. Одним из определений, на которое опираются многие отечественные специалисты, стало предложенное Б.И. Хасаном умение выявлять решаемые противоречия, а также удерживать их в продуктивной форме, способствующей разрешению конфликтной ситуации [5].

В контексте профессиональной деятельности конфликтологическую компетентность понимают как подготовленность и способность к управлению конфликтами, которая включает в себя не только способность выполнять трудовые функции в конфликтогенной среде, но и преобразовывать ее для успешного решения задач обучения, воспитания, развития [6].

Отметим, что в отечественных работах также применяется содержательно схожий термин - «конфликтная компетентность», который часть авторов обособляют, трактуя его как наличие практических умений в области разрешения конфликтов, а конфликтологическую компетентность рассматривают как когнитивно-регуляторную подсистему профессионально значимой сферы личности, включающую соответствующие специальные знания и умения [7, 8].

Имеются и разнообразные подходы к структуре конфликтологической компетентности. Системный взгляд на конфликтологическую компетентность специалиста позволяет выделить в ней следующие компоненты

[3]: гностическая (теоретические знания в области конфликтологии - педагогические аспекты, юридические, психологические, социологические и т.д.); регулятивная (владение социальными технологиями профилактики, управления, минимизации деструктивных форм конфликта); проектировочная (формирование профессионального типа мышления, включающего рефлективность, методологич-ность, саногенность, объемность, креативность); рефлексивно-статусная (владение технологиями психогигиены и стрессоустойчи-вости в конфликтах); нормативная (знание и выполнение профессионально-этических норм).

Исследователь Н.Е. Серебровская и ее коллеги рассматривают структуру конфликтологической компетентности будущего специалиста в единстве содержания четырех компонентов: когнитивного, деятельностного, регулятивного, аксиологического [4].

Имеются и аксиологические подходы к структуре конфликтологической компетентности, например, подход Г.С. Бережной: 1) система качеств, характеризующих индивидуальность и личность, - аксиологический компонент; 2) содержательный блок (знания) - информационный компонент; 3) операциональный блок (умения) - операциональный компонент [6]. Похожие идеи предлагаются и у зарубежных авторов, которые пишут в том числе и о том, как составляющие конфликтологической компетентности личности соотносятся с ее психологическим благополучием и здоровьем в профессиональной деятельности и в образовании [9-12].

В этом контексте (с опорой на опыт выделения структурных компонентов конфликтологической компетентности в современной психологии и с учетом специфики профессиональной деятельности психолога) мы считает обоснованным выделить следующие компоненты конфликтологической компетентности студента-психолога, на которые удобно опираться в психодиагностической и формирующей работе: 1) когнитивный компонент, состоящий из представлений о конфликте и креативности в конфликте, 2) эмоционально-личностный компонент, состоящий из личностных качеств, связанных с конфликтным поведением, и эмоциональной эффективности в конфликте, 3) рефлексивноповеденческий компонент, состоящий из рефлексивности в конфликте и стратегий поведе- ния в конфликте. Эти компоненты в совокупности отражают традиционный подход к структуре психологических явлений и при этом раскрывают специфику конфликтологической компетентности у студентов-психологов, и поэтому именно на эти компоненты мы будем опираться далее при подборе психодиагностических методик.

Остановимся отдельно и на проблеме психологического благополучия психолога. Очевидно, что психологическое благополучие является едва ли не главным условием успешности психолога в его профессиональной деятельности, ведь 1) только психологически благополучный человек может транслировать свое благополучие другому, помогать ему без ущерба для себя, 2) только психологически благополучный человек способен выдерживать высокие профессиональные нагрузки и стрессы, оставаясь в ресурсном состоянии, 3)только психологически благополучная личность может выступать референтным образцом для другой личности, давая ей опору через идентификацию и подражание, 4) только психологически благополучная личность может быть продуктивной в конфликте, 5)только психологически благополучная личность имеет устойчивые основания для профессионального лидерства, 6) только психолог с выраженным психологическим благополучием может адекватно удовлетворять свои потребности, разделяя личные и профессиональные нужды.

Профессиональные психологи имеют особые преимущества в области психологического благополучия, и их научная подготовка в сочетании с практической направленностью делает их хорошо подходящими для реализации преимуществ, которые обусловлены высоким уровнем психологического благополучия [13]. Аналогичные результаты представлены Е. Кузнецовой, которая сопоставляет по показателям психологического благополучия логопедов и психологов и описывает различия в пользу психологов [14].

В этом свете очевидно, что исследования психологического благополучия в процессе получения высшего психологического образования очень важны - они показывают, насколько будущие психологи психологически готовы к своей профессиональной деятельности, насколько вузы готовят полноценных психологов-профессионалов в личностном, а не только компетентностном плане.

В своем исследовании Л.И. Габдулина и Н.А. Москалева представили данные о динамике психологического благополучия студентов-психологов на завершающем этапе их профессиональной подготовки. Авторы обнаружили, что имела место выборочная негативная динамика как в общем уровне, так и в большинстве аспектов психологического благополучия студентов-психологов [15].

В своей работе Т.О. Боровицына пишет о том, что для студентов первого курса психологических факультетов часто характерен преимущественно низкий уровень психологического благополучия, что отражается в их критичном самовосприятии и неустойчивой самооценке [16]. Л.Б. Козьмина показала, что, во-первых, психологическое благополучие студентов-психологов динамично и имеет объяснимые тенденции изменений в процессе обучения, во-вторых, имеется группа студентов с выраженным психологическим неблагополучием, которое мало меняется от курса к курсу [17].

В современных зарубежных исследованиях также появляются данные о взаимосвязи поведения в конфликте и психологического благополучия специалиста [10, 12].

Взаимосвязь психологического благополучия и конфликтологической компетентности отмечается и в отечественных научных работах: М.М. Кашапов рассматривает состояние психологического благополучия в качестве меры конструктивной конфликтности личности [7, 8], ряд авторов полагает психологическое здоровье личности (которое содержательно соответствует понятию «психологическое благополучие») фактором конструктивного поведения в конфликте. В рамках каждой концепции и подхода к обеспечению психологического здоровья разработаны приемы и способы развития соответствующих свойств и качеств личности, предстающие как конкретные психотехнологии. Многие из них могут быть использованы самостоятельно в целях наделения человека качествами и способностями, позволяющими ему как не допускать конфликтов, так и эффективно решать проблемы межличностного взаимодействия [2, 18-20].

Таким образом, по результатам теоретического анализа литературы можно заключить, что имеются весомые основания как для специальных исследований конфликтологической компетентности и психологического благополучия у студентов психологических факультетов, так и для сопоставительного изучения названных явлений у будущих психологов.

Цель: выявить особенности конфликтологической компетентности у студентов-психологов с разным уровнем психологического благополучия.

Материалы и методы

В выборку исследования вошло 360 студентов психологических направлений подготовки из трех вузов: Иркутского государственного университета (г. Иркутск), факультета психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (г. Москва) и факультета психологии Приамурского государственного университета имени Шо-лом-Алейхема (г. Биробиджан). Сбор эмпирических данных для констатирующего исследования на базе трех вузов и трех разных регионов РФ позволил снизить влияние фактора конкретных условий обучения на полученные результаты, влияние собственно регионального фактора.

Подбор психодиагностических методик в контексте настоящего исследования выступал в качестве важной и сложной задачи, потому что методики здесь должны соотноситься с выделенными компонентами конфликтологической компетентности содержательно, а это не всегда очевидно из их названий и требует специальной работы по анализу их валидности. В итоге было использовано семь психодиагностических методик, из которых 6 были направлены на оценку трех компонентов конфликтологической компетентности студентов-психологов: для оценки когнитивного компонента – «Методика исследования межличностного восприятия в конфликтной ситуации» А.И. Тащевой (семантический индекс негативного восприятия конфликтов – представления о конфликте) и «Диагностика личностной креативности» Е.Е. Туник (креативность в конфликте); для оценки эмоционально-личностного компоненты – «Личностная агрессивность и конфликтность» Е.П. Ильина и П.А. Ковалева (личностные качества, связанные с конфликтным поведением) и методика диагностики помех в установлении эмоциональных контактов В.В. Бойко (эмоциональная эффективность в конфликте); для оценки рефлексивно-поведенческого компонента – методика оценки рефлективности личности А.В. Карпова (рефлексивность поведения в конфликте) и тест «Стратегии поведения в конфликте» Томаса – Килманна (адаптация С.В. Кардашиной, Н.В. Шаньги-ной). Седьмая методика была направлена на оценку психологического благополучия (шкала психологического благополучия К. Рифф в адаптации Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко).

Численный «перевес» методик в пользу конфликтологической компетентности связан с более сложной операционализацией данного явления в связи с его сложной структурой и отсутствием единых методик его оценки – это обусловливает необходимость «конструировать» его оценку с помощью нескольких диагностических инструментов, в то время как психологическое благополучие операциона-лизировано в конкретном тесте.

После применения психодиагностического комплекса выборка студентов была поделена на две части: с уровнем психологического благополучия выше и ниже среднего (45 и 55 % от общего числа респондентов соответственно), и далее производилось сравнение средних, а затем и статистическая оценка различий по каждому параметру конфликтологической компетентности. Такой подход к сравнительному анализу позволил не выбрасывать часть выборки для создания контрастных групп, как если бы мы сравнивали только студентов с конкретно низкими и конкретно высокими значениями.

Результаты

По методике А.И. Тащевой обнаружен более высокий семантический индекс негативного восприятия конфликтов у менее психологически благополучных студентов-психологов: среднее значение семантического индекса негативного восприятия конфликтов у студентов с низким уровнем психологического благополучия составило 11,17, а у студентов с более высоким психологическим благополучием оно составило 10,74.

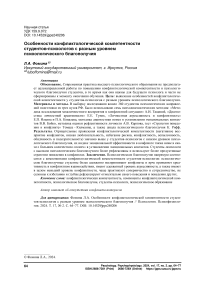

На рис. 1 показаны различия между студентами с разным уровнем психологического благополучия по тесту Е.Е. Туник.

Из представленных данных видно, что у студентов-психологов с индексом психологического благополучия выше среднего достоверно сильнее выражены любознательность, креативная сложность и склонность к риску.

индекс благополучия выше среднего индекс благополучия ниже среднего

well-being index above average well-being index below average

Рис. 1. Средние значения по показателям креативности (Е.Е. Туник) Fig. 1. Mean values for creativity (E.E. Tunik’s method)

Результаты статистической оценки различий по показателям когнитивного компонента конфликтологической компетентности представлены в табл. 1.

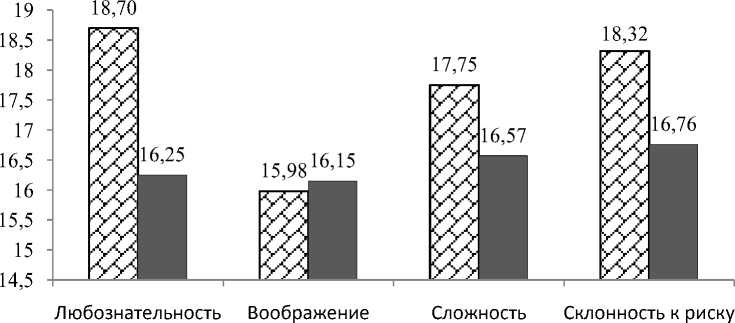

На рис. 2 представлены различия по методике Е.П. Ильина и П.А. Ковалева для студентов с разным уровнем психологического благополучия.

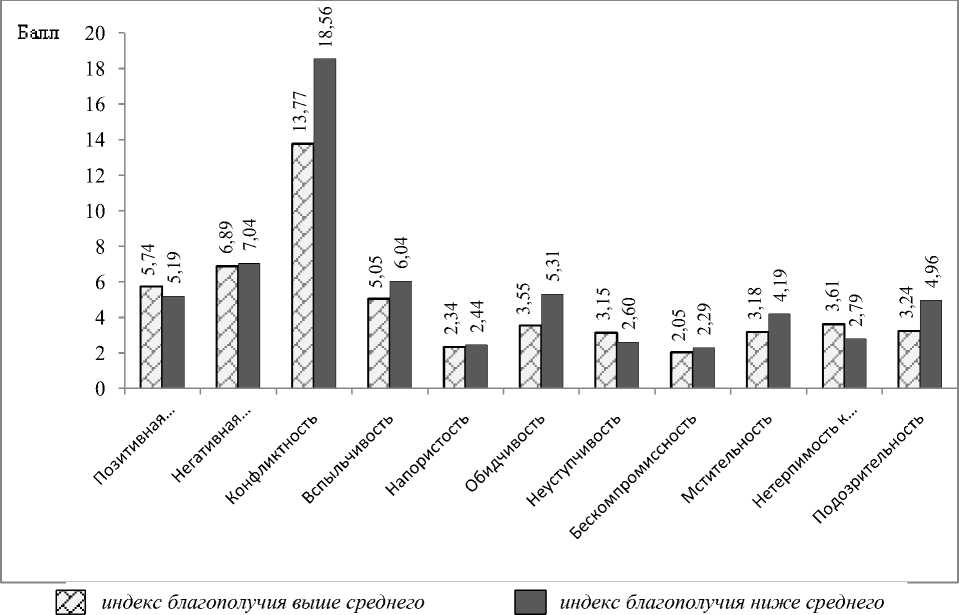

Перейдем к результатам по методике В.В. Бойко (рис. 3).

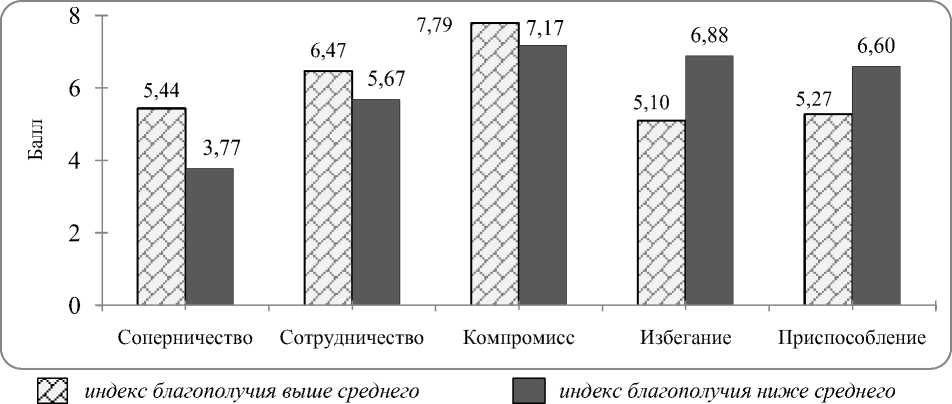

Результаты статистической оценки различий по показателям эмоционально-личностного компонента конфликтологической компетентности представлены в табл. 2. По методике А. В. Карпова были зафиксированы следующие средние по рефлексивности студентов-психологов: 6,5 – у психологически бла- гополучных студентов и 4,5 – у психологически неблагополучных. Различия по методике Томаса – Килманна представлены на рис. 4.

Результаты статистической оценки различий по показателям рефлексивно-поведенческого компонента конфликтологической компетентности представлены в табл. 3.

Обсуждение

Итак, было доказано, что студенты-психологи с более высоким уровнем психологического благополучия воспринимают конфликты не как драки, ссоры и раздоры, а как споры, дискуссии, обнаружившиеся противоречия, которые нужно полностью вскрыть и конструктивно разрешить. В отличие от них студенты с низким уровнем психологического

Таблица 1

Table 1

Статистическая оценка различий между выборками студентов-психологов с разным уровнем психологического благополучия по показателям когнитивного компонента конфликтологической компетентности с помощью φ* (угловое преобразование Фишера)

Statistical assessment of differences between psychology students with different levels of psychological well-being by indicators of the cognitive component of conflict resolution competence (Fisher’s angular transformation)

|

Параметры когнитивного компонента Parameter of the cognitive component |

Эмпирические показатели Empirical indicator |

φ*эмп. φ*emp. |

Уровень значимости Level of significance |

|

Представления о конфликте Representation of conflict |

Семантический индекс негативного восприятия конфликтов / Semantic index of negative representations of conflicts |

1,69 |

0,05 |

|

Креативность в конфликте Creativity in conflict |

Любознательность / Curiosity |

3,14 |

0,01 |

|

Воображение / Imagination |

0,80 |

– |

|

|

Сложность / Complexity |

1,89 |

0,05 |

|

|

Склонность к риску / Proneness to risk |

2,90 |

0,01 |

well-being index above average well-being index below average

Рис. 2. Средние значения показателей по методике «Личностная агрессивность и конфликтность» (Е.П. Ильин, П.А. Ковалев)

Fig. 2. Mean values for the Personal Aggressiveness and Conflict method (E.P. Ilyin, P.A. Kovalev)

индекс благополучия выше среднего □ индекс благополучия ниже среднего well-being index above average well-being index below average

Рис. 3. Средние значения показателей по методике диагностики помех в установлении эмоциональных контактов (В.В. Бойко)

Примечание: 1 – неумение управлять эмоциями, дозировать их; 2 – неадекватное проявление эмоций; 3 – негибкость, неразвитость, невыразительность эмоций; 4 – доминирование негативных эмоций; 5 – нежелание сближаться с людьми на эмоциональной основе; 6 – индекс эмоциональной эффективности в общении (баллы)

Fig. 3. Mean values for the method for detecting obstacles in establishing emotional contacts (V.V. Boyko)

Note: 1 – inability to manage emotions; 2 – inappropriate expression of emotions; 3 – inflexibility, underdevelopment, lack of emotional expression; 4 – prevalence of negative emotions; 5 – reluctance to get close to others; 6 – index of emotional effectiveness in communication

Таблица 2

Table 2

Статистическая оценка различий между выборками студентов-психологов с разным уровнем психологического благополучия по показателям эмоционально-личностного компонента конфликтологической компетентности с помощью φ* (угловое преобразование Фишера)

Statistical assessment of differences between psychology students with different levels of psychological well-being by indicators of the emotional and personal component of conflict resolution competence (Fisher’s angular transformation)

В результате различий в восприятии конфликтов, вероятно, существенно различается и опыт конфликтного взаимодействия у двух групп студентов: более психологически благополучные студенты, видя конфликты позитивно и без искажающих убеждений, более успешны в ситуациях реального конфликтного взаимодействия, потому что смотрят на вещи реально и извлекают ценный опыт, повышая свою конфликтологическую компетентность, а менее благополучные входят в конфликты с тревогами, негативными убеждениями, взаимодействуют сквозь призму различных искажений и потому часто проигрывают, приобретают негативный конфликтологический опыт, что словно подкрепляет и без того негативно окрашенные представле- ния о конфликтах, заставляет смотреть на конфликты еще более негативно в будущем, еще больше избегать и бояться их.

Оценивая различия по конфликтной креативности, трудно делать однозначные предположения о том, являются ли высокие способности субъекта к любознательной, сложной и рискованной креативной оценке межличностных отношений фактором высокого психологического благополучия или же, напротив, высокий уровень психологического благополучия человека делает его креативность более открытой и сильной. Однако мы в большей степени склоняемся ко второму варианту интерпретации.

По результатам статистической оценки различий по параметрам когнитивного компонента конфликтологической компетентности можно говорить о подтвержденных раз-

well-being index above average well-being index below average

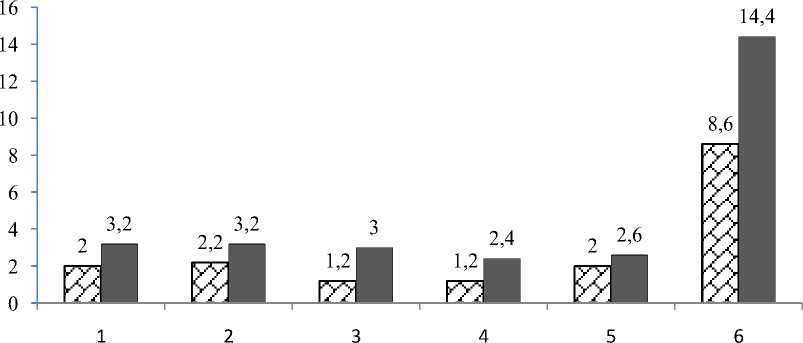

Рис. 4. Средние значения показателей по тесту Томаса – Килманна «Поведение в конфликтной ситуации» (баллы) Fig. 4. Mean values for the Thomas–Kilmann Conflict Mode Instrument

Таблица 3

Table 3

Статистическая оценка различий между выборками студентов-психологов с разным уровнем психологического благополучия по показателям рефлексивно-поведенческого компонента конфликтологической компетентности с помощью φ* (угловое преобразование Фишера)

Statistical assessment of differences between psychology students with different levels of psychological well-being by indicators of the reflexive and behavioral component of conflict resolution competence

(Fisher’s angular transformation)

При сравнении эмоционально-личностного компонента конфликтологической ком- петентности было обнаружено, что сильнее всего в выборках студентов-психологов с разным уровнем психологического благополучия различается собственно конфликтность: у менее благополучных студентов-психологов она выше. Большинство «негативных» параметров методики (негативная агрессивность, вспыльчивость, напористость, обидчивость, бескомпромиссность, мстительность и подозрительность) выше у менее психологически благополучных студентов-психологов, так что в целом можно утверждать, что менее психологически благополучные студенты-психологи более агрессивны и конфликтны, чем более психологически благополучные. При этом доказано, что позитивная агрессивность как конструктивный компонент конфликтологической компетентности выше у более психологически благополучных студентов-психологов. У них также выше нетерпимость к мнению других, что можно расценивать и как единственное негативное проявление их конфликтологической компетентности, и как своеобразное проявление сверхуверенности в своем мнении, своей позиции в целом.

Было доказано, что студенты-психологи с более высоким уровнем психологического благополучия менее конфликтны в личностном смысле, то есть в структуре их личности меньше конфликтных «триггеров», меньше чувствительных или травматичных зон, меньше конфликтной уязвимости в целом, и потому множество ситуаций, которые сравнительно неблагополучным студентам могут показаться конфликтогенными, для более благополучных выглядят нейтрально. В этом случае реальные конфликтные ситуации оцениваются психологическими благополучными студентами более рационально, без страхов и лишних тревог, и потому они в них действуют эффективнее.

Из представленных данных по методике В.В. Бойко следует, что такой показатель эмоционально-личностного компонента конфликтологической компетентности студентов-психологов, как эмоциональная эффективность в конфликте, очень показателен в плане его сопряженности с психологическим благополучием: именно он сильнее всех прочих различается в подгруппах студентов с разным уровнем психологического благополучия. Вероятно, эмоциональная эффективность в конфликте является проявлением общей эмоциональной эффективности, которая, в свою очередь, связана с психологическим благополучием: чем выше уровень психологического благополучия, тем эмоционально гармоничнее личность, тем она менее нагружена страхами и сомнениями в конфликтах, тем эффективнее ее эмоциональный отклик на взаимодействие в целом и конфликтное взаимодействие в частности.

Статистические расчеты с помощью углового преобразования Фишера подтвердили достоверные различия для конфликтности, вспыльчивости, обидчивости и подозрительности: все эти негативные проявления конфликтологической компетентности значимо выше у студентов-психологов с низким уровнем психологического благополучия.

Также были статистически подтверждены различия по всем показателям эмоциональной эффективности в конфликте, а различия для негибкости, неразвитости, невыразительности эмоций, нежелания сближаться с людьми на эмоциональной основе и собственно по индексу эмоциональной эффективности в общении подтверждены на высоком уровнем значимости ошибки вывода, то есть являются самыми сильными. Это позволяет предполагать, что именно названные показатели эмоциональной эффективности являются самыми значимыми в той части эмоциональной стороны общения, которая связана с психологическим благополучием.

При оценке различий по рефлексивноповеденческому компоненту конфликтологической компетентности студентов-психологов было доказано, что различия по рефлексивности довольно велики: в группе студентов с индексом психологического благополучия выше среднего сильнее выражена способность давать себе отчет в совершаемых действиях, переживаемых чувствах, образах, мыслях. Отметим при этом, что наблюдаемые на гистограмме показатели, несмотря на выраженное различие, все же относятся к одному и тому же интервалу психодиагностической методики А.В. Карпова (от 4 до 7 стенов -средний уровень рефлексивности).

Различия по стратегиям поведения в конфликте между студентами-психологами с разным уровнем психологического благополучия также имеются. Доказано, что стратегии соперничества, сотрудничества и компромисса сильнее выражены у студентов-психологов с более высоким уровнем психологического благополучия, а стратегии избегания и приспособления сильнее выражены у студентов-психологов с более низким уровнем психологического благополучия.

Как видно из представленных результатов статистической оценки различий, обозначенные различия подтвердились за исключением стратегии компромисса - его примерно в равной степени используют в конфликтных ситуациях студенты и с более высоким, и с более низким уровнем психологического благополучия. Этому можно найти логическое объяснение: для студентов-психологов с меньшим благополучием компромисс может являться способом участвовать в конфликтах относительно конструктивно, без умения по-настоящему сотрудничать или вступать в открытое соперничество, а для студентов-психологов с большим благополучием компромисс – всего лишь одна из возможных конструктивных стратегий, которые можно применять, когда сотрудничество по каким-то причинам невозможно, а соперничество не нужно.

При этом если более высокий уровень сотрудничества у студентов с более высоким благополучием вполне объясним, то их превосходство по соперничеству может быть не таким однозначным, ведь соперничество часто относят к деструктивным, агрессивным стратегиям. Мы полагаем, что здесь соперничество отражает способность более благополучных студентов-психологов вступать в открытое противодействие, не бояться его, верить в свои силы, не пасовать перед агрессивным напористым партнером по общению. Они не применяют соперничество как главную стратегию, но могут применять его, когда оно действительно необходимо. Менее благополучные студенты-психологи чаще избегают любых открытых конфронтаций, предпочитают «сбежать» и «спрятаться» либо пойти на уступки, лишь бы ни с кем не ссориться, не спорить и не ругаться.

Заключение

В сравнительно-сопоставительном анализе студентов-психологов с разным уровнем психологического благополучия по компонентам и конкретным показателям конфликтологической компетентности были выявлены и статистически подтверждены многочисленные различия: 1) по параметрам когнитивного компонента конфликтологической компетентности можно говорить о различиях между студентами с разным уровнем психологического благополучия по семантическому индексу негативного восприятия конфликтов, любознательности, сложности и склонности к риску; 2) по параметрам эмоционально-личностного компонента конфликтологической компетентности можно говорить о различиях по собственно конфликтности, вспыльчивости, обидчивости и подозрительности: все эти негативные проявления конфликтологической компетентности зна- чимо выше у студентов-психологов с низким уровнем психологического благополучия, их индекс эмоциональной эффективности в конфликте также ниже в связи с большим количеством «помех» в установлении эмоциональных контактов; 3) по параметрам рефлексивноповеденческого компонента конфликтологической компетентности можно говорить о более высоком уровне рефлексивности у студентов с высоким психологическим благополучием, а также о том, что они используют более продуктивные стратегии поведения в конфликтах.

Таким образом, психологическое благополучие напрямую соотносится с компонентами конфликтологической компетентности студентов-психологов: психологически благополучные будущие психологи более адекватно воспринимают конфликты и ярче проявляют креативность в конфликтном взаимодействии, они имеют адекватный уровень агрессивности, который позволяет им не бежать от конфликтов, не провоцировать их и не получать в них психологического ущерба, а также имеют в целом меньший уровень конфликтности, чаще практикуют соперничество и сотрудничество, не склонны к избеганию и глубже рефлексируют относительно своего поведения и поведения других.

Результаты представленного исследования открывают перспективы для формирующей работы по повышению конфликтологической компетентности будущих психологов с учетом фактора их психологического благополучия: с одной стороны, сопровождение будущих психологов на базе вуза с целью повышения их психологического благополучия может иметь в качестве дополнительного результата повышение и их конфликтологической компетентности; с другой стороны, сопровождая развитие конфликтологической компетентности будущих психологов, можно использовать в качестве дополнительного критерия результативности такой работы их психологическое благополучие. В обоих случаях психологопедагогическое сопровождение студентов будет реализовывать принцип целостности развития будущего профессионала.

Список литературы Особенности конфликтологической компетентности студентов-психологов с разным уровнем психологического благополучия

- Митяева А.М. Конфликтологическая компетентность будущего специалиста как предмет научного исследования // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2012. № 2 (46). С. 273–280.

- Вербицкий А.А., Щербакова О.И. Конфликтологическая культура специалиста: технологии формирования. М.: Московский педагогический государственный университет, 2016. 413 с.

- Шемятихин В.А., Зиньковский А.В. Основные направления и структура профессиональной компетентности преподавателей вузов МЧС России // Образование и наука: известия Уральского отделения РАО. 2007. № 6. С. 45–54.

- Беляшов В.А., Егорова Т.Е., Серебровская Н.Е. Аутопсихологическая компетентность и возможности ее развития в процессе вузовской подготовки будущих специалистов // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Познание. 2018. № 5 (80). С. 73–77.

- Хасан Б.И., Привалихина Т.И. Становление конфликтной компетентности – результат образовательной практики // Социальные конфликты (экспертиза, прогнозирование, технологии разрешения). Вып. 21. М.: Изд-во Едиториал УРСС. 2004. 136 с.

- Бережная Г.С. Методологические основы формирования профессионально-конфликтологической компетентности педагога // Вестник Балтийского федерального университета

- им. И. Канта. Серия: Филология, педагогика, психология. 2007. № 4. С. 48–52.

- Кашапов М.М., Лукина А.С., Махновец С.Н. Структурно-уровневая организация конфликтной компетентности в профессиональной деятельности руководителя // Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология. – 2023. Т. 13, № 2. С. 261–278.

- Кашапов М.М., Воскресенский А.М., Кашапов А.С. Креативный компонент конфликтной компетентности студентов // Вестник Владимирского государственного университета им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Серия: Педагогические и психологические науки. 2022. № 50 (69). С. 140–155.

- Manek T.V.A. Leading Teams Through Productive Conflict Engagement // Master of Science in organizational Dynamics Theses. 2020. Iss. 96. 60 p. URL: repository.upenn.edu/handle/20.500.14332/41968 (дата обращения: 02.04.2024).

- Dijkstra M.T.M., Beersma B., Cornelissen R.A.W.M. The emergence of the Activity Reduces Conflict Associated Strain (ARCAS) model: A test of a conditional mediation model of workplace conflict and employee strain // Journal of Occupational Health Psychology. 2012. Vol. 17(3). P. 365–375. DOI: 10.1037/a0028550

- Conflict and well-being at work: The moderating role of personality / M.T.M. Dijkstra, D. Van Dierendonck, A. Evers, C.K.W. De Dreu // Journal of Managerial Psychology. 2005. Vol. 20. P. 87–104. DOI: 10.1108/02683940510579740

- The Transformation of Conflicts into Relational Well-Being in Physical Education: GIAM Model / A. Rillo-Albert, P. Lavega-Burgues, Q. Prat at al. // International journal of environmental research and public health. 2021. Vol. 18 (3). P. 1071. DOI: 10.3390/ijerph18031071

- Ингуран О.В. Психологическое благополучие специалистов помогающих профессий: теоретические предпосылки исследования // Проблемы науки. 2019. № 4 (40). С. 96–104.

- Габдулина Л.И., Москалёва Н.А. Психологическое благополучие студентов-психологов на завершающем этапе их профессиональной подготовки // Мир науки. Педагогика и психология. 2021. Т. 9, № 6. URL: https://mir-nauki.com/PDF/80PSMN621.pdf (дата обращения: 26.06.2023).

- Бородовицына Т.О. Особенности психологического благополучия студентов различных профилей подготовки // Мир науки. Педагогика и психология. 2020. Т 8, № 4. URL: https://mir-nauki.com/PDF/45PSMN420.pdf (дата обращения: 26.06.2023).

- Козьмина Л.Б. Динамика психологического благополучия студентов-психологов в период обучения в вузе // Теория и практика общественного развития. 2013. № 11. С. 118–120.

- If, Why, and When Subjective Well-Being Influences Health, and Future Needed Research / E. Diener, S.D. Pressman, J. Hunter, D. Delgadillo-Chase // Applied Psychology: Health and Well-Being. 2017. Vol. 9 (2). P. 133–167. DOI: 10.1111/aphw.12090.

- Dresden J., Thompson K.F. Looking Closely at Clinical Practice: A Clear-Eyed Vision for the Future of Teacher Education // Peabody Journal of Education. 2021. Vol. 96 (1). P. 8–21. DOI: 10.1080/0161956X.2020.1864242

- Pavot W. The Assessment of Subjective Well-Being: Successes and Shortfalls. Eds. M. Eid, R.J. Larsen. The Science of Subjective Well-Being. New York. The Guilford Press. 2008. P. 124–140.