Особенности коронарного стентирования у пациентов с поражением ствола левой коронарной артерии

Автор: Зырянов Игорь Павлович, Кузнецов Вадим Анатольевич, Бессонов Иван Сергеевич, Семухин Михаил Витальевич, Колунин Григорий Владимирович, Панин Альберт Вячеславович, Бухвалов Виктор Александрович, Горбатенко Елена Александровна

Журнал: Патология кровообращения и кардиохирургия @journal-meshalkin

Рубрика: Ангиология и сосудистая хирургия

Статья в выпуске: 4 т.13, 2009 года.

Бесплатный доступ

В работе изучена возможность использования коронарного стентирования при лечении 42 больных с локальным поражением левой коронарной артерии и в сочетании с поражением других коронарных артерий. Оценивались различные техники операций. Факторов, влияющих на отдаленные результаты лечения, не наблюдалось. На основании полученных данных сделан вывод об эффективности и относительной безопасности применения коронарного стентирования у данной категории больных.

Коронарное стентирование, ствол левой коронарной артерии

Короткий адрес: https://sciup.org/142233521

IDR: 142233521 | УДК: 61

Текст краткого сообщения Особенности коронарного стентирования у пациентов с поражением ствола левой коронарной артерии

По данным коронароангиографии гемодинамически значимое поражение ствола левой коронарной артерии (ЛКА) встречается в 3–7% случаев [5]. При консервативной терапии трехлетняя выживаемость этих пациентов составляет менее 50% [6]. В настоящее время наличие атеросклеротического поражения в стволе ЛКА является показанием к операции коронарного шунтирования (КШ) [14, 15]. Однако, все больше внимания уделяется возможностям чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ) в лечении этих больных [3]. Поэтому целью настоящего исследования явилась оценка эффективности и безопасности коронарного стентирования у пациентов с поражением ствола ЛКА.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

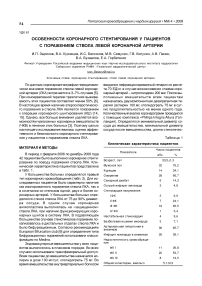

В период с февраля 2006 по декабрь 2008 года 42 пациентам было выполнено коронарное стентирование по поводу поражения ствола ЛКА. Клиническая характеристика пациентов представлена в табл. 1.

У большинства больных определялся правый тип коронарного кровообращения (табл. 2). Для исследованных пациентов было характерно наличие как изолированного поражение ствола ЛКА, так и в сочетании со стенозом одной, двух и более коронарных артерий. У большинства больных определялся стеноз ствола ЛКА от 75 до 90% диаметра сосуда. В одном случае коронарная ангиопластика выполнялась на «защищенном» стволе ЛКА, при наличии функционирующих коронарных шунтов в систему ЛКА. В подавляющем большинстве случаев стенотическое поражение локализовалось в дистальных отделах ствола ЛКА и было бифуркационным. Согласно рекомендациям European Bifurcation club [9] для определения типа бифуркационных поражений использовали классификацию по Medina.

Эндоваскулярные вмешательства у всех пациентов выполнялись в плановом порядке. Во всех случаях использовали трансфеморальный доступ. Всем пациентам до вмешательства назначался аспирин в дозе 100 мг/сут, клопидогрель 75 мг. Во время вмешательства внутриартериально болюсом вводился нефракционированный гепарин из расчета 70 ЕД/кг, в случае возникновения спазма коронарный артерий – нитроглицерин 200 мкг. После выполненных вмешательств всем пациентам назначалась двухкомпонентная дезагрегантная терапия (аспирин 100 мг, клопидогрель 75 мг в сутки) продолжител ьностью не менее одного года. Количественный анализ коронарограмм проводился с помощью комплекса «Phillips Integris Allura (Голландия). Определялся минимальный диаметр сосуда до вмешательства, минимальный диаметр сосуда после вмешательства, длина стенотичес-

Таблица 1

Клиническая характеристика пациентов

Ч исло пац ие нтов Пока зате ли абс. %

|

Возраст , лет |

53,5±1,3 |

|

|

Мужской пол |

32 |

76,2 |

|

Кур ящие |

14 |

34,1 |

|

Ожи рен ие |

28 |

66,7 |

|

Сахарный диабет |

6 |

14,3 |

|

О ст рый инф аркт ми окар да Сте нокар дия на пряж ения |

2 |

4,8 |

|

I ФК |

2 |

6,9 |

|

II ФК |

7 |

24,1 |

|

III ФК |

19 |

65,5 |

|

IV ФК |

1 |

3,4 |

|

Нестабильная стено кардия |

4 |

9,6 |

|

Бе збо ле вая ишемия ми окар да |

3 |

7,1 |

|

Артериальная гипе рто ния в |

36 |

85,7 |

|

ана м незе |

||

|

Инф аркт м иокарда в ан амнезе Недостаточность крово обр аще-ния |

26 |

38,1 |

|

ФК I |

11 |

26,8 |

|

ФК II |

22 |

53,7 |

|

ФК III |

8 |

19,5 |

|

Общий х ол ес тер ин, м моль/л |

5,1 ±0,3 |

|

Таблица 2

Ангиографическая характеристика пациентов

В большинстве случаев при проведении ангиопластики дистального отдела ствола ЛКА использовали один стент (табл. 3). При этом стент всегда имплантировали на проводник, предварительно проведенный в огибающую ветвь ЛКА, профилак-тируя ее окклюзию. При необходимости применяли технику «provisional T» стентирования, проводя «прижатый» проводник через ячею стента и выполняя ее дилатацию (в 10 (33,3%) случаях). В 2 (4,8%) случаях из-за выраженного стеноза устья огибающей ветви ЛКА применяли технику модифицированного Т-стентирования . При этом последовательно имплантировали стент сначала в устье огибающей ветви ЛКА, а затем в ствол ЛКА, через предварительно имплантированный стент.

У нескольких пациентов при вмешательстве на стволе ЛКА одномоментно выполнялась коронарная ангиопластика по поводу стеноза в других ко-

Таблица 3

Характеристика выполненных вмешательств

Статистическая обработка материала проводилась с использованием статистических программ. Распределение переменных определяли с помо- щью критерия Колмогорова–Смирнова. Для сравнения величин при их нормальном распределении использовали t критерий Стьюдента, при ненормальном – непараметрический критерий Манна– Уитни. Для определения взаимосвязи двух признаков испол ьзовали корреляционный анализ по Пирсону.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Непосредственный ангиографический успех был достигнут в 100% случаев. Течение госпитального периода у одного пациента осложнилось развитием мелкоочагового инфаркта миокарда («не Q-инфаркта»). Однако, при проведении контрольной коронарографии, данных свидетельствующих о тромбозе стента или окклюзии коронарных артерий не было выявлено. Отдаленные результаты были оценены у 39 (92,9%) пациентов. Период наблюдения составил 12,6±1,6 месяца. Средняя продолжительность приема клоп идогреля составила 11,9±0,2 месяца. Контрольная коронарография была выполнена у 14 (35,9%) пациентов, что было обусловлено возобновлением или прогрессированием симптомов стенокардии напряжения. По данным коронарографии рестеноз в стенте ствола ЛКА был выявлен в одном случае.

За период наблюдения основные неблагоприятные сердечно-сосудистые события (MACE) были отмечены у 3 (7,8%) больных. Один пациент умер. Следует отметить, что летальный случай был ассоциирован с самостоятельным ранним прекращением приема клопидогреля. В одном случае был выявлен диффузный субтотальный рестеноз в стенте ствола ЛКА. Согласно современным рекомендациям [3], для супрессии интимальной пролиферации этому больному был имплантирован стент с другим антиполиферативным покрытием. В период наблюдения у одного пациента, через 2 мес. после стентирования ствола ЛКА была выполнена плановая ангиопластика ПНА. Через 2 ч отмечалось развитие предне-бокового крупноочагового инфаркта миокарда с характерными изменениями электрокардиограммы. При контрольной коронарографии был выявлен острый тромбоз стента ПНА, по поводу чего была выполнена баллонная ангиопластика инфарктсвязанной артерии. У одного пациента отмечалось развитие острого желудочно-кишечного кровотечения. По этому поводу был выполнен эндоскопический гемостаз, рекомендован кратковременный перерыв в приеме клопидогреля.

Количество пациентов с полным отсутствием стенокардии в течение периода наблюдения было выше, чем до вмешательств (14,3 и 42,1%, р=0,001). Положител ьная корреляционная связь была выявлена между основными неблагоприятными сердечно-сосудистыми событиями (МАСЕ) и многососудистым характером поражения коронарного русла (r=0,331, p=0,032). Отрицательная корреляционная связь была выявлена между основными неблагоприятными сердечно-сосудистыми событиями (МАСЕ) и регулярным приемом клопи-догреля (r= -0,369, p=0,021).

ОБСУЖДЕНИЕ

Необходимо отметить, что пациенты, у которых развились основные неблагоприятные сердечнососудистые события (MACE) имели стеноз в дистальных отделах ствола ЛКА. В большинстве случаев такая анатомическая локализация поражения носит бифуркационный характер и является неблагоприятным прогностическим фактором при выполнении ангиопластики [2, 4, 16]. Так в исследовании группы ученых из медицинского центра Эразма (the Erasmus Medical Center, Роттердам, Нидерланды) [16] после 587 дней наблюдения отмечалось увеличение частоты основных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (30% и 11%, р=0,007) и частоты повторной реваскуляризации (13 и 3%, р=0,02) при дистальном поражении ствола ЛКА. Однако, в частоте смертности и нефатального инфаркта миокарда не было выявлено статистически значимых различий. В ряде д ругих исследований также было отмечено увеличение частоты рестеноза и повторных вмешательств при дистальной локализации поражения в стволе ЛКА [2, 4].

Сравнительно низкий процент рестеноза, выявленный в нашем исследовании может быть обусловлен преимущественным использованием стентов с антипролиферативным покрытием [10, 16]. Так, ретроспективный анализ результатов 1453 пациентов, подвергшихся коронарной ангиопластики по поводу поражения ствола ЛКА показал значительное сокращение случаев возникновения рестеноза и снижение сердечно-сосудистой смертности при использовании стентов, покрытых лекарством [10].

С другой стороны, сокращение числа пациентов с рестенозом в стенте ствола ЛКА может быть следствием применяемой нами стратегии реваскуляризации с использованием одного стента во всех случаях, когда это возможно. В нашем исследовании, у 30 пациентов определялось бифуркационное поражение ствола ЛКА, и лишь в двух случаях при выполнении ангиопластики применялась техника «модифицированного Т-стентирования», предусматривающая имплантацию двух стентов. Необходимость имплантации второго стента в этих случаях была связана с наличием протяженного стеноза огибающей артерии в месте отхождения от ствола ЛКА. Преимущество ангиопластики с использованием одного стента было доказано в ряде исследований [7, 11]. Так, после двух лет наблюдения у пациентов, которым имплантировался один стент по поводу поражения ствола ЛКА в сравнении с пациентами, для лечения которых применяли два стента, снижалась частота основных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (24,7 и 32,4%, р=0,02), в том числе частота повторной реваскуляризации м иокарда (13,0 и 26,9%, р=0,00001) [11]. Эти данные были подтверждены в недавно закончившемся исследовании BBC ONE, где использование одного стента так же ассоциировалось со снижением частоты основных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (15,2% и 8,9, р<0,009) [7].

Несмотря на очевидные успехи ЧКВ в лечении пациентов с поражением ствола ЛКА, вопрос о выборе метода реваскуляризации остается спорным. Согласно современным рекомендациям, в лечении пациентов с поражением ствола ЛКА следует отдавать предпочтение КШ. Выполнение ЧКВ у данной категории пациентов относится к III классу рекомендаций. При остром коронарном синдроме и в случаях, когда выполнение КШ невозможно, ЧКВ на стволе ЛКА относятся ко IIa и IIb классу рекомендации соответственно [14, 15]. Однако данные целого ряда исследований свидетельствуют о сопоставимости результатов ЧКВ и КШ, что несомненно, требует переоценки существующих стандартов [1, 8, 12, 13]. Так, в исследовании Buszman и соавт. [1] было включено 105 пациентов, из которых 53 вошли в группу ЧКВ, а 52 в группу КШ. Через год наблюдения между исследуемыми группами не было выявлено статистически значимых различий в частоте основных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий.

После двух лет наблюдения определялась тенденция к улучшению выживаемости в группе пациентов, перенесших ЧКВ. В исследовании Lee и соавт. [8] вошли 173 пациента, из которых 50 были выполнены ЧКВ. Пациенты группы ЧКВ исходно имели более тяжелые клинические характеристики, однако, через 12 месяцев летал ьность в этой группе составила 4% в сравнении с 15% группы КШ, хотя разница не была статистически значимой. В ретроспективном анализе 2240 случаев (1102 ЧКВ и 1138 КШ) реваскуляризации миокарда по поводу поражения ствола ЛКА [12], проведенных с января 2000 по июнь 2006 года так же не было выявлено статистически значимых различий в частоте смерти и MACE. Наиболее впечатляющие результаты получены в недавно закончившемся рандомизированном исследовании SYNTAX [13]. После случайного разделения пациентов, в группу ЧКВ вошли 357 бол ьных и группу КШ 348 пациентов. После 12 месяцев наблюдения не было выявлено статистически значимых различий в частоте основных неблагоприятных кардио- цереброваскулярных событий (MACCE) (15,8% КШ и 13,7% ЧКВ, p=0,44). Более того, не определялось преимуществ в выборе метода реваскуляризации у па- циентов как с изолированным поражением ствола ЛКА, так и в сочетании с поражением одной, двух и трех коронарных артерий. Общая смертность составила 4,4% в группе КШ и 4,2% в группе ЧКВ, что сопоставимо с результатами нашего исследования.

ВЫВОДЫ

Применение чрескожных коронарных вмешательств у пациентов с поражением ствола ЛКА является относительно безопасным и эффективным методом лечения ИБС, при условии соблюдения стандартов длительной двухкомпонентной дезаг-регантной терапии.

Список литературы Особенности коронарного стентирования у пациентов с поражением ствола левой коронарной артерии

- Buszman P. et al. // JACC. 2008. V. 51. P. 538-545.

- Chieffo A. et al. // Circulation. 2005. V. 111. P. 791-795.

- Colombo A., Stankovic G. Problem oriented approaches in interventional cardiology. 2007.

- Colombo A., Chieffo A. // Circulation. 2007. V. 116. P. 1424-1432.

- DeMots H., Rosch J., McAnulty J.H. // Cardiovasc. Clin. 1977. V.8. P. 201-211.