Особенности мониторинга опасных инженерно-геологических процессов с применением геоинформационных систем и данных дистанционного зондирования Земли

Автор: Дробинина Е.В., Китаева М.А., Романова Е.Р.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение

Статья в выпуске: 1 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются вопросы дистанционного мониторинга карстового, эрозионного процессов и процесса затопления на участке проектирования линейного сооружения с применением данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), в частности, космических снимков высокого разрешения и мультиспектраль-ных изображений Sentinel-2. Использование разновременных космических изображений высокого раз-решения позволяет оценить динамику в развитии поверхностной закарстованности массива, а также вести мониторинг развития зон затопления. Расчёт спектральных индексов с целью бинаризации растрово-го изображения и выделения масок водных объектов позволяет автоматизировать выделение зон затоп-ления, оценить их размеры. Инструментальный анализ цифровой модели рельефа средствами геоинфор-мационных систем (ГИС) является доступным и эффективным методом оценки интенсивности эрозион-ного процесса, позволяющим уточнять районирование территории в отношении карстовой опасности. Комплексный анализ гидрологических, геоморфологических и геологических условий с применением данных ДЗЗ и средств ГИС информативен при изучении инженерно-геологических процессов на территориях их развития.

Карст, эрозия, затопление, геоинформационные системы, дистанционное зондирование Земли

Короткий адрес: https://sciup.org/147247290

IDR: 147247290 | УДК: 551.4.042 | DOI: 10.17072/psu.geol.24.1.23

Текст научной статьи Особенности мониторинга опасных инженерно-геологических процессов с применением геоинформационных систем и данных дистанционного зондирования Земли

Инженерно-геологические процессы отличаются своей динамичностью, а их опасные проявления – зачастую высокой изменчивостью в пространстве и во времени. Безопасное освоения новых территорий и эксплуатация сооружений на уже освоенных зависят от качества и сроков проведения мониторинга. Мониторинг опасных инженерногеологических процессов на объектах линейной инфраструктуры отличается масштабом и сроками проведения от такового на участках размещения площадных сооружений, где наблюдения in situ проводить значительно проще.

Сегодня весьма успешно для целей мониторинга используются данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), в том числе хранящиеся в открытом доступе, и геоин-формационные системы, позволяющие оперативно проводить пространственный анализ. Для целей мониторинга успешно применяются космоснимки различного про-

Эта работа лицензирована в соответствии с CC BY 4.0. Чтобы просмотреть копию этой лицензии, посетите

странственного разрешения, представляющие собой мультиспектральные изображения, комбинируя каналы которых можно получить дополнительную информацию, недоступную при визуальном анализе в видимом диапазоне спектра – RGB. Использование мультиспектральных изображений успешно применяется, например, в мониторинге оползневого процесса (Безгодова и др., 2018) или развития наледей (Гагарин и др., 2024). Также для целей мониторинга опасных геологических процессов хорошо подходит создание цифровых моделей рельефа (ЦМР). Весьма информативным для дистанционного изучения опасных геологических процессов (ОГП) является воздушное лазерное сканирование. Совмещение аэроизображений с высокодетальной цифровой моделью рельефа значительно повышает качество дешифрирования, а также позволяет определять качественные и количественные характеристики опасных геологических процессов (Долгополов и др., 2022).

Глобальные открытые ЦМР тоже успешно применяются для мониторинга, однако их выбор диктуется масштабом проявлений изучаемого процесса и разрешением модели, которое для территории Российской Федерации характеризуется в среднем 30 м и ниже. Также следует иметь в виду, что есть ограничения при их использовании для залесенных и застроенных территорий.

Главным преимуществом применения данных ДЗЗ в целях мониторинга служит оперативность их получения. Сегодня к наиболее популярным космическим программам с большой библиотекой открытых данных можно отнести Landsat и Sentinel.

В данной работе предлагается использование спутников Sentinel-2 с разрешением 10 м/пикс для дистанционного мониторинга карстового процесса и процесса затопления в полосе отвода линейного сооружения на Пи-воваровском карстовом участке, расположенном во Владимирской области.

Изучаемая территория

Карстовый процесс связан на участке с растворением сульфатных отложений пермского возраста, залегающих под невыдер- жанной по мощности толщей уржумских глин и комплексом четвертичных терригенных отложений различных генетических типов, также различных по мощности. Сульфатные отложения залегают на глубинах около 50–70 м под толщей карбонатных пород, вскрытых скважинами на 20–50 м от поверхности. Выше залегают уржумские глины, мощность которых уменьшается от 50 м на севере до 15 м на юге. В верхней части разреза залегают четвертичные флювиогляциальные отложения мощностью преимущественно в размере первых единиц метров. Подземные воды трещинно-карстового водоносного горизонта гидравлически связаны с вышележащими горизонтами и имеют невысокую минерализацию, агрессивны по отношению к растворимым породам (Дробинина, Китаева, 2024; Дробинина и др., 2024).

Карстовый процесс

Величиной, определяющей возможность прямого дешифрирования (различения) объектов местности по их изображению, является размер пикселя. На цифровом снимке могут воспроизводиться только те объекты, размер которых в 1,5–2 раза больше пикселя, а для надежного воспроизведения компактного объекта его размер должен быть не менее четырех пикселей; для того чтобы различались компактные объекты разной формы, их площадные размеры должны составлять десятки пикселей (Книжников и др., 2011).

Так как разрешение открытых космических данных в основном составляет 10 м и более на пиксель (среднемасштабные снимки), то достоверная идентификация по этим снимкам объектов карстового и карстово-суффозионного генезиса размером менее 40– 50 м не представляется возможной. Мелкие карстовые и карстово-суффозионные воронки диаметром от первых метров до 10–15 м на таких снимках по-отдельности не дешифрируются, их условное выделение возможно лишь в случае их скопления в карстовые поля, которые на космоснимках могут иметь специфический рисунок (Антипов и др., 2016).

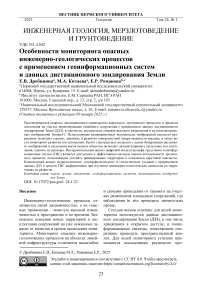

Использование разновременных изображений позволяет оценивать динамику в развитии поверхностной закарстованности мас- сива. На рисунке 1 приведен показательный пример применения данных ДЗЗ для мониторинга проявлений карстового процесса.

Так, по данным космических изображений легко дешифрируется вновь образованный карстовый провал, произошедший на участке в 2016 г. Причем уже в 2013 г. на космоснимке дешифрировалась концентрическая трещина в месте борта образованного провала. Кроме того, на изображениях видно, что в период с 2016 до 2024 г. диаметр формы увеличился на пару метров, а форма из округлой вытянулась в эллипсовидную субширотного простирания. Такой ретроспективный анализ закарстованной территории с использованием разновременных космических изображений позволит определить интенсивность провалообразования и тем самым дать информацию для уточнения прогнозных оценок в отношении развития опасного инженерно-геологического процесса.

Использование современных открытых данных дистанционного зондирования Земли для идентификации поверхностных карсто- вых проявлений может быть достаточно эффективным, однако стоит учитывать, что на это сильно влияют разрешение и вид исходной информации. Например, для целей кар-стомониторинга подойдут космические снимки ESRI Imagery, сделанные, скорее всего, ранней весной, что обеспечит возможность дешифрирования небольших и неглубоких воронок на незалесенной территории, а заполненные замерзшей водой небольшие отрицательные формы рельефа читаются на снимке особенно хорошо, даже в зоне распространения листопадных растений. Аналогичное дешифрирование по летнему снимку такой же детальности было бы невозможно. Дешифрирование проявлений любого размера в области распространения вечнозеленых лесов весьма затруднено, по этой причине в таких зонах рекомендуется использовать ЦМР, полученные по результатам воздушного лазерного сканирования (ВЛС), которые содержат информацию об абсолютных отметках земной поверхности без учета растительности.

Рис. 1. Пример применения ДЗЗ для мониторинга карстопроявлений

В целях проведения дистанционного мо- косвенных показателей, например расчет ниторинга также возможно использование спектральных индексов для закарстованных

территорий, геоботанической особенностью которых является наличие пышной кустарниковой растительности в карстовых воронках. Например, ЦМР информативна для дешифрирования карстовых форм посредством поиска бессточных впадин, которые могут являться не артефактами модели, а карстовыми воронками (Полякова и др., 2018; Полякова и др., 2021; de Carvalho et al., 2014; Leone et al., 2022).

Эрозионный процесс

В геоморфологическом отношении изучаемая территория расположена в области сла-борасчлененных пологоволнистых денудационных, среднерасчлененных пологоволнистых водноледниковых и эрозионноденудационных, а также пологоволнистых водноледниковых равнин. Из определяющих рельефообразующих процессов, кроме карстового, тут следует отметить и эрозионный процесс, развитие которого также можно оценить дистанционными методами с применением геоинформационных систем.

В настоящее время оценка степени влияния эрозионного процесса на территорию ведется с помощью цифровой модели рельефа. В исследовании использована FABDEM, однако предлагаемый методический подход может быть применим к любой ЦМР с учетом той погрешности, которую повлечет за собой ЦМР низкого разрешения или содержащая данные об объектах растительности и сооружениях. Использование ЦМР, полученной по результатам воздушного лазерного сканирования, позволит получить максимально точные результаты.

В качестве показателей, способствующих оценке степени воздействия эрозионного процесса на территорию и в то же время косвенной характеристике карстового процесса, предлагается использовать индекс мощности линейной эрозии (Stream Power Index, SPI) и топографический индекс влажности (Topographic Wetness Index, TWI) (Дробинина, Китаева, 2024). Оба перечисленных индекса рассчитываются с использованием значений удельной водосборной площади (аккумулятивной поверхности) и угла наклона поверхности. SPI характеризует интенсивность эрозионной денудации, TWI позво- ляет выделить территории, которые могут быть подвержены переувлажнению в связи с благоприятными геоморфологическими особенностями для концентрации поверхностного стока. Индексы безразмерны, оценивать эрозионный процесс с их применением нужно не по конкретным значениям, а по относительному их изменению на изучаемой территории.

Для расчета индексов удельная водосборная площадь (аккумулятивная поверхность) определялась путем обработки ЦМР с применением инструментов гидрологического анализа: получены растры направления стока методом D8 (с помощью инструмента Flow Direction) и суммарного стока (с помощью инструмента Flow Accumulation). Собственно, результирующая растровая модель суммарного стока и представляет собой удельную водосборную площадь. Далее с применением инструментов гидрологического и пространственного анализа построены растры уклонов рельефа местности, водосборные площади, растры горизонтальной расчлененности местности водотоками, создан векторный слой водотоков различных порядков. Кроме того, по скважинным данным построена поверхность, отражающая изменение глубины залегания карстующихся отложений.

Индексы SPI и TWI рассчитаны в калькуляторе растров с использованием растровых моделей суммарного стока и уклона рельефа местности. На основании комплексного анализа построенных моделей, в том числе моделей индексных оценок степени опасности территории в отношении эрозионного процесса, найдены участки, более подверженные эрозионному разрушению, а также потенциальные области питания подземных вод и сделаны выводы о развитии карстового процесса на изучаемой территории.

С использованием растровых моделей SPI и TWI получено, что на участках интенсивного развития эрозионного процесса карстовый имеет подчиненное значение, что может быть связано с интенсификацией поверхностного строка, при подчиненном значении инфильтрации. Так, большинство карстовых форм отмечается в пределах водосборных площадей, где SPI характеризуется относительно низкими значениями.

Растр значений TWI может быть информативен в отношении потенциальных областей питания подземных вод – тех, где в пределах водосбора концентрируется поверхностный сток. Такие области на закар-стованных территориях, где проницаемость массива повышена в силу развития системы открытых трещин и полостей, могут являться хорошими дренами для пресных атмосферных вод. Так, если рассматривать основное поле воронок участка, то можно наметить области в пределах водосбора юго-западнее поля воронок, которые наиболее вероятно с учетом структурно-геологического плана территории являются областями питания трещинно-карстового горизонта, с которым связан процесс растворения. Примечательно, что области повышенных значений индекса тесно связаны с участками повышенной горизонтальной расчлененности – теми, где дренаж осадков в массив обеспечивается хорошо развитой системой трещин, в том числе вертикальных трещин бортового отпора, напрямую поставляющих пресные атмосферные воды в толщу растворимых пород. Поэтому областям высоких значений TWI должно уделяться особое внимание при освоении территорий и при эксплуатации сооружений как участкам потенциального питания горизонта трещинно-карстовых вод, в том числе и из экологических соображений.

Затопление территории

Еще одним объектом интереса для мониторинга на линейных сооружениях является процесс затопления: появление воды в пределах полосы отвода или непосредственно на сооружении в периоды половодья и осеннего паводка. В случае расположения линейного сооружения в непосредственной близости к водотоку или водоему, вероятность его затопления весьма высока.

Используя ГИС и ДЗЗ на протяжении половодья в случае безоблачной погоды, можно проводить мониторинг изменения зоны затопления (Дробинина, 2024).

В данной работе в качестве оценочной предлагается методика ретроспективного анализа космических изображений для установления вероятности затопления террито- рии на основании событий затопления территорий в предыдущие годы.

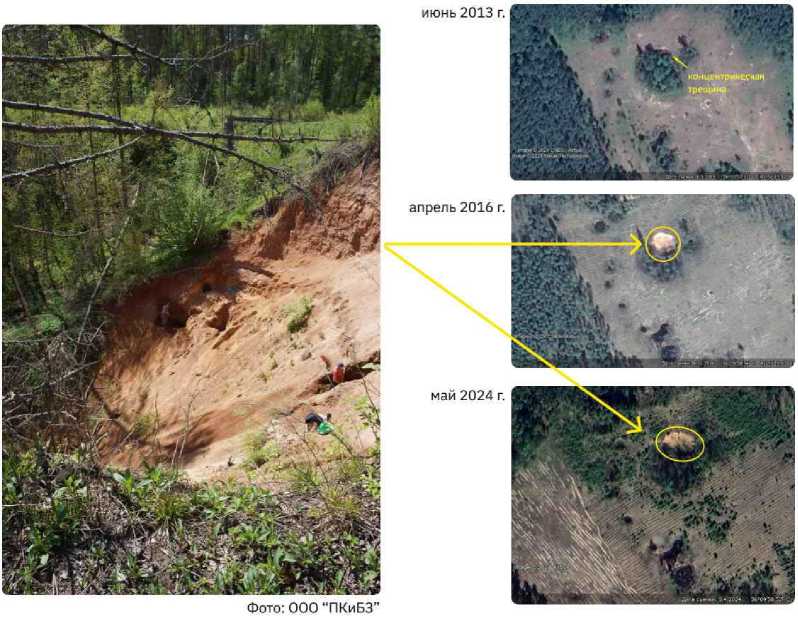

Также построена карта вероятности затопления территории. За основу оценочных построений взят ретроспективный анализ по серии космических изображений территории во время прохождения половодья в разные года. В качестве исходных данных использованы спутниковые изображения Sentinel-2 за периоды: апрель 2016, апрель 2018, апрель 2019, май 2021, апрель 2023, май 2024.

Выбор данных периодов обусловлен максимальной информативностью космических изображений для демонстрации возможностей предлагаемого прогноза и максимальной величиной зоны затопления. Для данных изображений посредством расчета спектрального водного индекса (WRI) получены и затем векторизованы маски водной поверхности на период затопления для каждого рассматриваемого периода. Затем осуществлялся расчет спектральных индексов с целью бинаризации растрового изображения и автоматического выделения зон затопления. После автоматической векторизации проводилась ручная коррекция зон.

На следующем шаге исследуемая территория была разбита сеткой 20х20 м. Далее для каждого квадрата сетки посчитано количество затоплений за исследуемые года. Нужно принять во внимание, что все из рассматриваемых векторизованных масок воды были дополнены вектором, описывающим контур реки в нормальных условиях, так как эта территория априори является затопляемой в половодье.

Для получения вероятностных оценок затопления конкретного участка количество затоплений в каждой ячейке сети поделено на максимальное расчетное – 6. В качестве итоговой оценочной карты рекомендуется ее построение с использованием космических изображений не менее чем за 10 лет, при этом вероятностная оценка будет рассчитана делением на количество изучаемых периодов.

Таким образом, построена вероятностная модель оценки затопления территории проектирования линейного сооружения, значения на которой определяют степень опасности проявления процесса (рис. 2).

Опасность – понятие, характеризующее в целом подверженность территории тому или иному процессу; риск – понятие, описывающее вероятность повреждения конструктивных элементов сооружений этим же процессом.

Поэтому переход от опасности к риску возможен:

-

1) путем оценки площадного распространения различных категорий опасности в пределах каждого километра проектируемого или эксплуатируемого линейного сооружения, где риск будет оцениваться как отношение площади, занятой опасной категорией (например, со значениями от 0,5 до 1,0) к площади 50-метровой буферной зоны в целом для каждого километра дороги за 10 лет;

-

2) путем оценки линейного распространения различных категорий опасности в пределах каждого километра проектируемого или эксплуатируемого линейного сооружения, где риск будет оцениваться как отношение участка железной дороги, проходящего по опасной категории (например, со значениями от 0,5 до 1,0) к 1 км дороги за 10 лет.

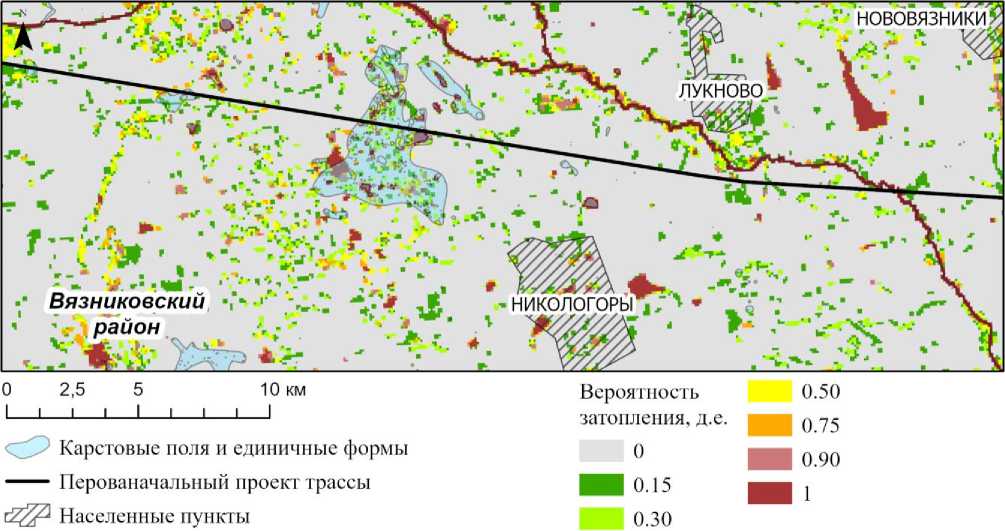

Кроме того, для конкретного участка с использованием данных ДЗЗ можно посчитать площадь и объем (с использованием

ЦМР) зон затопления за разные года и оценить динамику изменения их размеров. В качестве иллюстрации к вышесказанному на рис. 3 продемонстрирован пример расчета размеров зоны затопления вблизи участка железной дороги, где по спектральным индексам на примере участка дороги выделена маска воды – зона затопления, определена ее площадь, а также с использованием цифровой модели FABDEM рассчитан объем тела между водной поверхностью и поверхностью рельефа. Точность такой оценки зависит от разрешения ЦМР.

Выводы

Таким образом, применение данных дистанционного зондирования Земли в целях мониторинга позволит в короткие сроки получить достоверную информацию в зависимости от разрешения данных и наметить участки для проведения визуального и инструментального мониторинга, в том числе на основе прогнозных оценок с использованием ретроспективной информации с разновременных космоснимков.

Рис. 2. Карта вероятности затопления территории

Результат расчета спектральных индексов для определения маски воды

Расчет площади и объема зон затопления Затопленный участок

Рис. 3. Пример оконтуривания зон затопления и расчет их размеров вблизи железнодорожных путей в период половодья в 2024 г.

Обширные библиотеки открытых данных ДЗЗ позволяют оперативно получать большие объемы качественных исходных данных для анализа, а современные инструменты работы с данными ДЗЗ и другими пространственными данными – вести мониторинг опасных инженерно-геологических процессов с высокой точностью.

Использование цифровой модели рельефа местности в качестве косвенных данных для изучения карстовой опасности путем оценки подверженности территории эрозионному процессу является доступным и эффективным методом, позволяющим уточнять районирование территории в отношении карстовой опасности, намечать участки потенциального питания подземных вод, экономически целесообразно осуществлять противо-карстовую защиту, в частности водоотвод поверхностного стока. Комплексный анализ гидрологических, геоморфологических и геологических условий с применением данных ДЗЗ и средств ГИС информативен при изучении инженерно-геологических процессов на территориях развития опасных инженерно-геологических процессов.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-27-00350,

Список литературы Особенности мониторинга опасных инженерно-геологических процессов с применением геоинформационных систем и данных дистанционного зондирования Земли

- Антипов В.С., Волин К.А., Журавлев Е.А. Вы-явление карстовых и суффозионно-карстовых объектов по материалам космических съемок в центральной части Восточно-Европейской плат-формы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 7. Геология. География. 2016. Вып. 4. С. 4–16. DOI: 10.21638/11701/ spbu07.2016.401 EDN: YFPUDH

- Безгодова О.В., Истомина Е.А., Овчиннико-ва Е.В. Оценка и картографирование опасных эк-зогенных процессов Мондинской котловины на основе морфометрического ландшафтного ана-лиза // Геодезия и картография. 2018. Т. 79, № 8. С. 28–37. DOI: 10.22389/ 0016-7126-2018-938-8-28-37 EDN: YGJYLR

- Гагарин Л.А., Баишев Н.Е., Мельников А.Е., Николаева Е.С. Применение радиолокационных космоснимков Sentinel-1 при картировании наледей Чульманского плато и оценка закономерно-стей их распространения // Природные ресурсы Арктики и Субарктики. 2024. № 29 (1). C. 80–95. DOI: 10.31242/2618-9712-2024-29-1-80-95 EDN: GJFJHZ

- Долгополов Д.В., Баборыкин М.Ю., Жидиляева Е.В., Мелкий В.А. Применение технологии воздушного лазерного cканирования при проведении геотехнического мониторинга на тру-бопроводном транспорте // Мониторинг. Наука и технологии. 2022. № 2 (52). С. 25–34. DOI: 10.25714/MNT.2022.52.003 EDN: YCMEZK

- Дробинина Е.В., Китаева М.А., Романова Е.Р., Ермолович И.Г. К вопросу оптимизации принятия проектных решений на закарстованных тер-риториях с использованием ДЗЗ и ГИС // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2024. Т. 21, № 5. С. 149–157. DOI: 10.21046/2070-7401-2024-21-5-149-157 EDN: JOQKWR

- Дробинина Е.В., Китаева М.А. Изучение инженерно-геологических процессов на закарсто-ванных территориях с применением данных ди-станционного зондирования Земли // Карст и пещеры. 2024: сб. науч. тр. (по материалам Все-рос. научно-практ. конф. с международ. участи-ем. 28 мая – 1 июня 2024 г.). Пермь, 2024. С. 64–70.

- Дробинина Е.В. Методы дистанционного мониторинга опасных инженерно-геологических процессов // Геология и полезные ископаемые Западного Урала: сборник научных статей / под общ. ред. Е.В. Дробининой. Пермский государственный национальный исследовательский университет. Пермь, 2024. Вып. 7 (44). С. 139–144.

- Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И., Тутубали-на О.В. Аэрокосмические методы географических исследований: учебник. М.: Издательский центр «Академия», 2011. 416 с. ISBN: 978-5-7695-6830-5 EDN: QKKAHV

- Полякова Е.В., Кутинов Ю.Г., Минеев А.Л., Чистова З.Б. Геоэкологическая оценка вероятности активизации карстовых процессов на ос-нове цифрового моделирования рельефа // Анализ, прогноз и управление природными рисками с учётом глобального изменения климата «Ге-ориск-2018»: материалы 10-й Международ. науч-но-практич. конф. В 2-х т. / отв. ред. Н.Г. Мавлянова. М., 2018. Т. 2. С. 221–225. EDN: YNHZIL

- Полякова Е.В., Кутинов Ю.Г., Минеев А.Л., Чистова З.Б., Беленович Т.Я. Применение глобальной цифровой модели рельефа ASTER GDEM v.2 для выделения районов возможной активизации карстовых процессов на территории Архангельской области // Ученые записки Казанского ун-та. Серия Естественные науки. 2021. Т. 163, № 2. С. 302–319. DOI: 10.26907/2542-064X.2021.2.302-319 EDN: BXNBTF

- Carvalho de Jr.O.A., Guimaraes R.F., Montgom-ery D.R., Gillespie A.R., Gomes R.A.T., Mar-tins E.d.S., Silva N.C. Karst depression detection us-ing ASTER, ALOS/PRISM and SRTM-derived digi-tal elevation models in the Bambui Group, Brazil // Remote Sensing. 2014. V. 6, Iss. 1. P. 330–351. DOI: 10.3390/rs6010330

- Leone G., Catani V., Pagnozzi M., Ginolfi M., Testa G., Esposito L., Fiorillo F. Hydrological fea-tures of Matese Karst Massif, focused on endorheic areas, dolines and hydroelectric exploitation // J. Maps. 2022. P. 1– DOI: 10.1080/ 17445647. 2022.2144497 EDN: DDOGNR