Особенности морфофункционального статуса детей на разных этапах школьного образования

Автор: Теппер Е.А., Таранушенко Т.Е., Манчук В.Т., Гришкевич Н.Ю., Галонский В.Г.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Организация здравоохранения и общественное здоровье

Статья в выпуске: 4 т.27, 2012 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: на основе сопоставления показателей соматической и биологической зрелости у детей, начавших школьное образование в разном возрасте, оценить их соответствие календарным срокам в течение всего периода обучения. На основании комплексной оценки показателей биологического развития выделены следующие варианты биологического развития детей и подростков в разные периоды школьного обучения: отставание в биологическом развитии; биологическое развитие, соответствующее паспортному возрасту и опережение биологического развития. Указанные варианты позволяют обозначить детей групп риска по различным патологическим состояниям.

Биологическая зрелость, варианты биологического развития

Короткий адрес: https://sciup.org/14919801

IDR: 14919801 | УДК: 572.7;57.017.64-053.5

Текст научной статьи Особенности морфофункционального статуса детей на разных этапах школьного образования

Современные исследователи отмечают увеличение числа детей с трудностями в освоении навыков письма, чтения и математики в начальной школе. Причины этого явления разные, но многие дети попадают в разряд отстающих в силу недостаточной школьной зрелости, т.е. морфофункциональной и психофизиологической незрелости [8]. По мнению А.П. Репиной с соавт. (2011), необходимого уровня готовности к школьному обучению достигают менее 50% детей старшего дошкольного возраста [9].

Критерии биологического развития имеют особое значение в процессах адаптации и позволяют выявить степень морфологической и функциональной готовности организма к воздействию различных факторов внешней среды, в том числе и к обучению в школе. Для многих практических целей важным является выделение групп детей с учетом степени их развития, т.к. при одном и том же календарном возрасте состояние морфофункциональных систем может быть различным.

Особое значение для характеристики здоровья детской популяции имеют функциональные критерии созревания: морфофункциональная и психофизиологическая зрелость. На современном этапе развития медицины и физиологии одним из критериев здоровья ребенка можно считать оптимальный уровень биологического развития и его соответствие хронологическому возрасту, имеющему четкую возрастную границу (день, месяц, год).

Многие авторы отмечают рост числа детей с различными задержками и отклонениями в морфофункциональном и психофизиологическом развитии [1–10].

Цель исследования: на основе сопоставления показателей соматической и биологической зрелости у детей, начавших школьное образование в разном возрасте, оценить их соответствие календарным срокам в течение всего периода обучения.

Материал и методы

Обследование школьников проводилось в типовых школах разных районов Красноярска. Школьный процесс

(обучение в первую смену, суточная и суммарная недельная нагрузка, продолжительность урока, продолжительность перемен, число учебных дней в неделю) во всех школах был организован одинаково и не имел существенных различий по условиям обучения (световой, тепловой и воздушный режимы, подбор мебели соответственно росту).

Обследовано 437 ребенка. Все дети были разделены на группы: I группу составили школьники, начавшие обучение в возрасте 6 лет (n=135), II группу – в возрасте 7 лет (n=274), III – 8 лет (n=28). Возрастные группы формировались следующим образом: детей в возрасте от 5 лет 6 мес. до 6 лет 5 мес. 29 дней отнесли к 6-летним; от 6 лет 6 мес. до 7 лет 5 мес. 29 дней – к 7-летним, от 7 лет 6 мес. до 8 лет 5 мес. 29 дней – к 8-летним.

Обследование учащихся проводилось каждый год на протяжении всего периода обучения в конце учебного года (апрель-май); дети первого года обучения осматривались 2 раза (осень и весна).

В работе выделены основные этапы наблюдения:

-

1. До поступления в школу.

-

2. После окончания первого года обучения.

-

3. После окончания начальной школы.

-

4. Завершение школьного обучения.

Полученные данные заносились в индивидуальную карту ребенка и журналы протоколов исследования.

Изучение соматической зрелости проводилось с учетом показателей физического развития и выполнялось в соответствии с унифицированной методикой [5]. В число исследуемых соматометрических признаков включены: масса тела, длина тела, окружность головы, окружность груди. Масса тела уточнялась с помощью медицинских весов с точностью до 100 грамм. Длину тела определяли вертикальным ростомером с точностью до 0,5 см. Окружность головы, окружность груди измеряли мерной прорезиненной лентой с точностью до 0,1 см. Индивидуальная оценка физического развития выполнялась по таблицам “Межрегиональные нормативы для оценки длины и массы тела детей от 0 до 14 лет”. Сопоставление средних антропометрических данных проводилось по центильным таблицам с учетом возрастных групп.

Критерии биологического развития на 1 и 2-м этапах наблюдения оценивалось по сумме следующих признаков: длина тела, коэффициент соматической зрелости и сроки прорезывания зубов. Коэффициент соматической зрелости высчитывался по формуле:

K=[окружность головы (см) / длина тела (см)] х 100.

Одонтологические признаки оценивались специалистом на основе подсчета числа постоянных зубов и последовательности их прорезывания. Зубной возраст определялся с точностью до 1 года.

В работах отечественных авторов для определения биологического возраста широко используется схема, основанная на определении стадий развития вторичных половых признаков, а также возраста наступления первой менструации (Me). Результаты обследования представлялись в виде “половой формулы”, в которой у основания символа отмечается стадия развития признака: для подростков мужского пола формула – А, Р; для подрост- ков женского пола – А, Р, Ma, Me.

Диагностика биологического развития проводилась с учетом всех перечисленных признаков, но определяющим на 1 и 2-м этапах была зубная формула, а на 3 и 4-м этапах – появление и развитие вторичных половых признаков.

Статистическая обработка проводилась с использованием пакета прикладных программ STATISTIСA 6.0 и BIOSTATISTIСA. Для всех данных определяли среднее значение (М), среднее квадратичное отклонение ( σ ), ошибку средней (m), а также расчет процента, характеризующего долю детей с определенным признаком. Статистическая значимость полученных различий в сравниваемых группах определялась с помощью критерия Стьюдента. Сравнение качественных признаков проводилось с помощью вычисления χ 2.

Результаты и обсуждение

На основании комплексной оценки показателей биологического развития выделены следующие варианты биологического развития детей и подростков в разные периоды школьного обучения: отставание в биологическом развитии; биологическое развитие, соответствующее паспортному возрасту, и опережение биологического развития. Указанные варианты позволяют обозначить детей групп риска по различным патологическим состояниям.

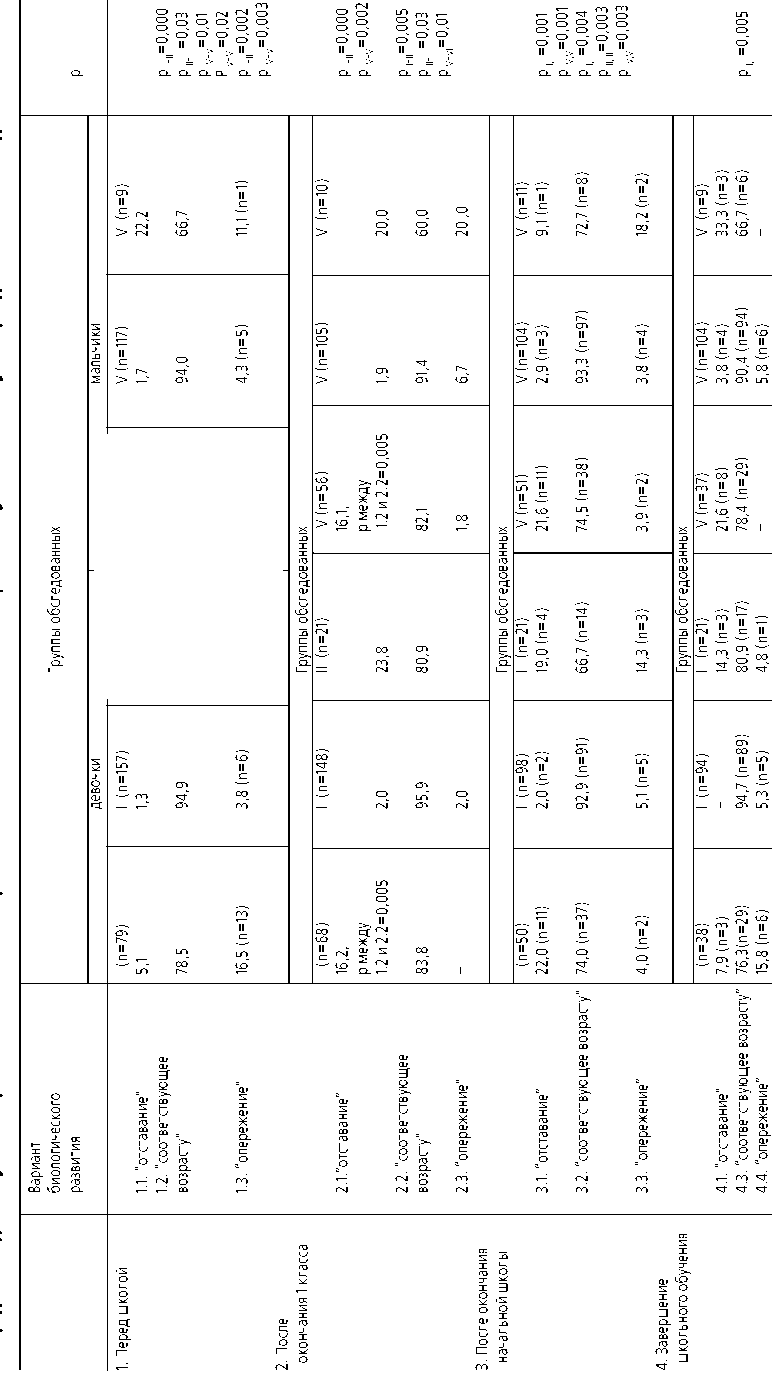

На 1-м этапе обследования (при поступлении в школу) во всех возрастных группах преобладали дети со средним уровнем биологического развития, однако среди 7-летних школьников доля детей со средним биологическим развитием была наибольшей (р=0,000) и составила 94,9 и 94,0% среди девочек и мальчиков соответственно. Варианты с опережением и отставанием возраста распределились следующим образом: дети с отставанием биологического развития несколько преобладали в группе девочек, обучающихся с 8-летнего возраста, а дети с опережением созревания превалировали в группе 6-летних первоклассников, что, по-видимому, предопределило их более раннее поступление в школу.

На 2-м этапе наблюдения (по окончанию первого класса) во всех группах обследованных наибольший процент составили школьники со средним биологическим развитием со статически значимым преобладанием 7-летних детей в сравнении с 6- и 8-летними одноклассниками (р=0,005 и р=0,03 среди девочек и р=0,01 среди мальчиков). Доля детей с указанным вариантом наблюдалась у девочек и мальчиков, начавших обучение с 7 лет, составила 95,9 и 91,4% соответственно; самый низкий процент детей со средним биологическим развитием наблюдался у мальчиков, обучающихся с 8 лет. Среди отклонений в морфофункциональном развитии превалировал вариант “отставание в биологическом развитии”. По данному варианту получены достоверные различия (р=0,000) среди учащихся, которые пошли в школу с 6-летнего возраста в сравнении с другими возрастными группами. Нами не отмечено статистически значимых различий по варианту “опережение биологического развития”, но наибольший процент учащихся с данным вариантом зарегистрирован среди мальчиков, начавших обучение с 8 лет.

Таблица

Распределение детей с учетом вариантов биологического развития в зависимости от пола и возраста поступления в школу за период 10-летнего наблюдения

|

> 1 от ^ |

|

|

Т m I = £ к S |

В сравнении с предыдущим (1-м) этапом наблюдения отмечено значимое увеличение детей с задержкой био-морфофункционального развития и существенное сокращение вариантов с опережением биологического возраста как среди мальчиков, так среди девочек, начавших обучение с 6 лет. Можно предположить, что школьные нагрузки оказывают сдерживающее влияние на биологическое развитие ребенка, поступившего в школу в возрасте младше 7 лет.

Третий этап наблюдения (окончание начальной школы) выявил наибольший процент детей со средним биологическим развитием во всех обследуемых группах и наиболее высокую долю детей с данным вариантом у школьников, обучавшихся с 7 лет, в сравнении с другими возрастными группами (р=0,003; р=0,004). В группе 6летних учащихся среди рассматриваемых вариантов с отклонениями в морфофункциональном развитии преобладали дети с задержкой развития (р=0,001). В рассматриваемых группах не имелось статистически значимых различий у детей с вариантом “опережение биологического развития”, но наибольший процент учащихся с данным вариантом зарегистрирован среди мальчиков, начавших обучение с 8 лет.

На 4-м этапе наблюдения (к окончанию школы) по-прежнему во всех группах превалировали дети со средним биологическим развитием при более высокой доле данного варианта у школьников, обучавшихся с 7 лет. Следует отметить, что во всех возрастных группах варианты отклонений в морфофункциональном развитии распределились примерно одинаково, но наибольший процент детей с отставанием биологического развития выявлен среди мальчиков, которые пошли в школу с 6 лет, а с ускорением – среди девочек с 6 лет (таблица).

Динамический анализ биологического развития детей, начавших обучение в разном возрасте, свидетельствует о значительной доле детей с морфофункциональными отклонениями, т.е. преобладание “ускоренного” варианта развития среди 6-летних дошкольников и высокий процент биологической “незрелости” среди 8-летних детей при поступлении в школу.

По окончанию первого года обучения у 6-летних школьников значимо возрастает вариант “отставание биологического развития”, и существенно сокращается вариант “опережение биологического возраста”.

В последующем отклонения в биологическом развитии регистрировались преимущественно в группах детей, начавших обучение с 6 и 8 лет, и характеризовались задержкой биоморфофункциональной зрелости (в большей степени среди юношей).

Выводы

-

1. На основе сопоставления показателей соматической и биологической зрелости на различных этапах школьного обучения детей, начавших школьное образование в разном возрасте, доказана значимость и взаимосвязь рассмотренных компонентов биоморфо-функционального развития, имеющих общность структуры и сходность формирования в онтогенезе.

-

2. Биологическое развитие детей, поступающих в школу в разном возрасте, характеризуется значительной долей учащихся с морфофункциональными признаками “ускоренного” варианта развития среди 6-летних дошкольников и высоким процентом биологической “незрелости” среди 8-летних детей.

-

3. По окончанию первого года обучения наиболее негативные изменения в морфофункциональных показателях с возрастанием варианта “отставание биологического развития” и сокращением варианта “опережение биологического возраста” сопутствуют наиболее младшей возрастной группе. В последующем отклонения в биологическом развитии регистрируются преимущественно в группах детей, начавших обучение с 6 и 8 лет, и проявляются задержкой биомор-фофункциональной зрелости (в большей степени среди юношей).

Список литературы Особенности морфофункционального статуса детей на разных этапах школьного образования

- Антропова М.В., Кольцова М.М. Морфофункциональное созревание основных физиологических систем организма детей дошкольного возраста. -М.: Педагогика, 1983. -160 с.

- Антропова М.В. Реакции основных физиологических систем организма детей 6-12 лет в процессе адаптации к физической нагрузке//Физиология человека. -1983. -Т. 9, № 1. -С. 18-24.

- Безруких М.М. Комплект диагностических материалов по оценке и учету индивидуальных особенностей развития детей 5-7 лет. Подходы к организации предшкольного образования в условиях групп кратковременного пребывания. Методические рекомендации для педагогов и специалистов органов управления образованием. -Тюмень, 2008. -68 с.

- Васильева Н.Н., Рожкова Г.И. Возрастная динамика фузионных резервов, измеренных при помощи циклопических тестобъектов с маркерами//Сенсорные системы. -М.: Наука. -2009. -Т. 23, № 1. -С. 40-50.

- Воронцов И.М. Закономерности физического развития детей и методы его оценки. -Л.: Издво ЛПМИ, 1986. -56 с.

- Дубровинская Н.В., Фарбер Д.А., Безруких М.М. Психофизиология ребенка: Психофизиологические основы детской валеологии: учебн. пособие для студ. вузов. -М.: Владос, 2000. -144 с.

- Кучма В.Р., Сухарева Л.М., Ямпольская Ю.А. Тенденции роста и развития московских школьников старшего подросткового возраста на рубеже тысячелетий//Гигиена и санитария. -2009. -№ 2. -С. 18-20.

- Морозова Л.В., Лукина С.Ф., Репина А.П. Эффективность формирования зрительного восприятия и соматическая зрелость детей 6-7 лет, проживающих в условиях циркумполярного региона//Вестник Поморского университета. Серия: естественные науки. -2010. -№ 3. -С. 76-82.

- Репина А.П., Лукина С.Ф., Морозова Л.В. Особенности биологической зрелости детей Архангельской области, проживающих в районах с разной степенью йододефицита//Вестник новых медицинских технологий. Тематический выпуск: Немедикаментозное воздействие. -2011. -№ 3. -С. 316-319.

- Рожкова Г.И., Матвеев С.Г. Зрение детей: проблемы оценки и функциональной коррекции. -М.: Наука, 2007. -315 с.