Особенности морфологии сосудов раннего железного века Новосибирского Приобья

Автор: Борзых К.А., Мыльникова Л.Н.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

Целью данной работы является выявление морфологических особенностей сосудов. Рассмотрены 76 изделий из курганных могильников большереченской культуры раннего железного века: Новый Шарап-1, Новый Шарап-2, Милованово-2 и Милованово-8. Для этого использовался комплекс методик, включающий «Программу статистической обработки керамики из археологических раскопок» В.Ф. Генинга, метод вычисления общей пропорциональности форм А.А. Бобринского и метод анализа форм Х.А. Нордстрёма. Сделан вывод о сходстве морфологических традиций указанных памятников, подтвержденный комплексом использованных методик. На общем фоне выделяются изделия памятника Новый Шарап-1, большинство из них принадлежит к одной и той же категории, преобладают сосуды «привычных» форм, что говорит о культурной устойчивости комплекса и отсутствии динамического развития, выявленного на остальных памятниках. Также выделены группы изделий, выполненные в одной морфологической традиции.

Ранний железный век, большереченская культура, морфологическая традиция, указатели форм, общая пропорциональность форм

Короткий адрес: https://sciup.org/14522360

IDR: 14522360 | УДК: 903.023

Текст научной статьи Особенности морфологии сосудов раннего железного века Новосибирского Приобья

В VIII–VI вв. до н.э. на территории Новосибирского Приобья складываются культуры скифо-сибирского круга. При четко выраженном культурном единстве локальные регионы имели свои особенности. Например, каждой группе населения присущи индивидуальные устойчивые черты, как в техноло- гии и орнаментации сосудов, так и в морфологии. Это позволяет делать выводы о культурной и хро-нологиче ской принадлежности археологических памятников.

Цель данной работы – выявление морфологических особенностей сосудов памятников больше- реченской культуры Новосибирского Приобья (материалы опубликованы: [Троицкая, Бородовский, 1994]). Для анализа взято четыре курганных могильника: Новый Шарап-1 и Новый Шарап-2, расположенные на левом берегу Оби, Милованово-2 и Милованово-8 – на правом. Выбор посуды из погребальных комплексов объясняется ее устойчивостью к внутренним изменениям и внешним влияниям, продолжительным сохранением традиций формообразования, а также наличием в коллекциях до статочного количества археологически целых сосудов.

В работе использованы: «Программа статистической обработки керамики из археологических раскопок» В.Ф. Генинга [Генинг, 1973], метод вычисления общей пропорциональности форм А.А. Бобринского [Цетлин, 2012, с. 160–164], метод анализа форм Х.А. Нордстрёма [Nordström, 1972]. Для исследования были отобраны 76 археологически целых сосудов из указанных памятников.

Морфологический анализ форм сосудов из памятника Новый Шарап-1 (НШ-1) проведен на 23 сосудах из восьми курганов [Троицкая, Бородовский, 1994, табл. XXI, с. 151]. В коллекции представлено 9 образцов с горловиной (40 %), 14 – без горловины (60 %). По высотному указателю выделяются сосуды средней высоты (83 %). По высотно-горловинному указателю (для сосудов с горловиной) 67 % составляют сосуды со средней высотой горловины. По широтно-горловинному указателю сосуды распределяются следующим образом: 44 % – ши-рокогорлые, 56 % – с горловиной средней ширины. По профилировке шейки выделяются изделия с очень слабопрофилированной шейкой (89 %). По высотному указателю тулова превалирует посуда округлых форм (83 %). Низкое плечико имеют 30 % сосудов, среднее – 26 %, высокое – 35 %, очень высокое плечо – 9 % (2 шт.). По указателю выпуклости плечика 43 % составляют изделия с очень сильновыпуклыми плечиками. Основная масса посуды относится к категории широкодонных сосудов (95 %) (см. таблицу ).

Просчеты форм сосудов на памятнике Новый Шарап-2 (НШ-2) проведены на 16 сосудах из трех курганов [Троицкая, Бородовский, 1994, табл. XXVI, с. 156], из них 11 изделий с горловиной (69 %), 5 – без горловины (31 %). По высотному указателю 62 % составляют сосуды средней высоты. Среди сосудов преобладают изделия со средней высотой горловины (55 %). По широтно-горловинному указателю посуда распределяются следующим образом: 64 % – широкогорлые, 27 % – горловина средней ширины. Выделяются изделия с очень слабопрофилированной (55 %), слабопрофилиро-ванной шейкой (36 %). Большинство из них (56 %) – приплюснутые, 38 % – округлые, 56 % изделий – со средними плечиками. При этом выявлены сосуды всех степеней выпуклости плечика: преобладают слабовыпуклые – 30 % и очень сильновыпуклые – 25 %. Основная масса сосудов (72 %) имеет широкое дно (см. таблицу).

Морфологический анализ форм сосудов из памятника Милованово-2 (М-2) проведен на 12 сосудах из двух курганов [Там же, табл. XXIX, с. 159]. Из них – 8 сосудов с горловиной (67 %), 4 – без горловины (33 %). По соотношению основных пропорций изделия средней высоты – 58 %. Сосуды с горловиной средней высоты составляют 50 %, низкогорлые – 38 %. Выделяются сосуды с широкой горловиной (76 %). По профилировке шейки 50 % составляют очень сильно профилированные изделия. По высотному указателю тулова: приплюснутые – 42 %, округлые – 58 %. Сосуды с плечиками средней высоты – 42 %. По указателю выпуклости плечика 50 % слабовыпуклые, 33 % очень сильновыпуклые. Основную массу составляют широкодонные сосуды (66 %) (см. таблицу ).

Морфологический анализ форм сосудов из памятника Милованово-8 (М-8) проведен на 25 сосудах из двух курганов [Там же, табл. XLVI, XLVII, с. 176–177] (17 сосудов с горловиной (68 %), 8 – без горловины (32 %)). По высотному указателю 88 % составляют изделия средней высоты. Из 17 сосудов с горловиной 82 % имеют горловину средней высоты, 59 % – широкогорлые. Выделяются слабопрофилированные сосуды (41 %). По высотному указателю тулова: приплюснутые – 48 %, округлые – 52 %. Изделия со средними плечиками – 40 %, с низкими – 28 %. По указателю выпуклости плечика выделяются сосуды всех степеней выпуклости, преобладают сосуды со слабовыпуклыми плечиками – 44 %. По ширине днища: основную массу составляют широкодонные изделия (79 %) (см. таблицу ).

На основе представленных данных можно сделать вывод, что сосуды, включенные в выборку, распределяются по определенным категориям. По высотному и высотно-горловинному указателям – на всех памятниках преобладают сосуды средних пропорций. По широтно-горловинному указателю – сосуды с широкой горловиной. На всех указанных памятниках преобладают изделия с широким дном. В связи с этим можно говорить о морфологической схожести комплексов. На этом фоне выделяется керамический комплекс памятника Новый Шарап-1 – при вычислении указателей форм большая часть изделий относится к одной определенной категории (см. таблицу ).

Этот же вывод подтверждают результаты вычисления общей пропорциональности форм. Де-

Указатели форм и категории сосудов, %

|

Памятник* |

Указатель |

Категория |

||||

|

Очень малый |

Малый |

Средний |

Большой |

Очень большой |

||

|

НШ-1 |

ФА Высотный |

4 |

83 |

13 |

||

|

НШ-2 |

19 |

62 |

19 |

|||

|

М-2 |

25 |

58 |

17 |

|||

|

М-8 |

8 |

88 |

4 |

|||

|

НШ-1 |

ФБ Высотно-горловинный |

22 |

67 |

11 |

||

|

НШ-2 |

9 |

55 |

36 |

|||

|

М-2 |

38 |

50 |

12 |

|||

|

М-8 |

12 |

82 |

6 |

|||

|

НШ-1 |

ФВ Широтно-горловинный |

56 |

44 |

|||

|

НШ-2 |

9 |

27 |

64 |

|||

|

М-2 |

12 |

12 |

76 |

|||

|

М-8 |

6 |

35 |

59 |

|||

|

НШ-1 |

ФГ Профилировка шейки |

89 |

11 |

|||

|

НШ-2 |

55 |

36 |

9 |

|||

|

М-2 |

25 |

25 |

50 |

|||

|

М-8 |

35 |

41 |

24 |

|||

|

НШ-1 |

ФД Высота тулова |

9 |

83 |

4 |

4 |

|

|

НШ-2 |

56 |

38 |

6 |

|||

|

М-2 |

42 |

58 |

||||

|

М-8 |

48 |

52 |

||||

|

НШ-1 |

ФЕ Высота плечика |

30 |

26 |

35 |

9 |

|

|

НШ-2 |

31 |

56 |

13 |

|||

|

М-2 |

8 |

25 |

42 |

25 |

||

|

М-8 |

4 |

28 |

40 |

24 |

4 |

|

|

НШ-1 |

ФЖ Выпуклость плечика |

9 |

35 |

4 |

9 |

43 |

|

НШ-2 |

13 |

30 |

6 |

6 |

25 |

|

|

М-2 |

17 |

50 |

33 |

|||

|

М-8 |

12 |

44 |

12 |

4 |

28 |

|

|

НШ-1 |

ФИ Ширина днища |

5 |

95 |

|||

|

НШ-2 |

14 |

72 |

14 |

|||

|

М-2 |

12 |

66 |

12 |

|||

|

М-8 |

5 |

11 |

79 |

5 |

||

*НШ-1 – Новый Шарап-1; НШ-2 – Новый Шарап-2; М-2 – Милованово-2; М-8 – Милованово-8.

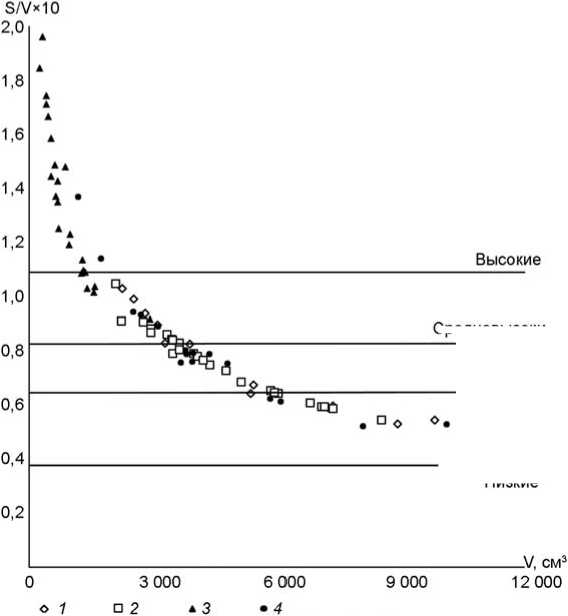

монстрация полученных данных в виде диаграммы (рис. 1) показывает особое место памятника Новый Шарап-1, в котором преобладают сосуды привычных форм, что говорит об устойчивости морфологической традиции. Комплексы памятников Новый Шарап-2, Милованово-2, Милованово-8 – смешанные, в них присутствуют как сосуды «привычных» форм, так и «формы-подражания». Таким образом, можно констатировать изменения, происходящие в гончарной технологии, которые могут быть обусловлены как внутренним развитием, так и внешним влиянием.

Новые данные, не отмеченные ранее, выявлены и при анализе категорий изделий изучаемых коллекций (см. таблицу ). В керамических комплексах каждого памятника выделяются ряды со судов, отно сящие ся к одной категории внутри указателей.

На памятнике Новый Шарап-1 таких рядов четыре. Три ряда включают в себя по два сосуда: I ряд – № 1 и 9*; II ряд – № 2 и 4, III ряд – № 17 и 33 [Троицкая, Бородовский, 1994, табл. XXI, с. 151].

Четвертый ряд состоит из семи сосудов: № 3, 5–7, 10–12 [Там же]. Три сосуда из этого ряда нахо- дились в одной могиле (кург. 13, мог. 1), один в другой могиле этого же кургана (кург. 13, мог. 4), еще два в могилах курганов, расположенных в непосредственной близости друг от друга (кург. 12 и кург. 14).

На памятнике Милованово-8 выявлено две последовательности: I ряд – сосуды № 3 и 7 (в могилах одного кургана: кург. 3, мог. 2 и мог. 8 соответственно), II ряд – № 6 и 8 (в могилах соседних курганов: кург. 4, мог. 3 и кург. 3, мог. 11) [Там же, табл. XLVII, с. 176].

На памятнике Новый Шарап-2 выявлен один ряд: сосуды № 18 и 26 (кург. 2, мог. 2 и мог. 3) [Там же, табл. XXVI, с. 156], как и в коллекции Миловано-во-2: со суды № 4 и 9 (кург. 1, мог. 11 и мог. 3) [Там же, табл. XXIX, с. 159].

Наличие таких рядов демонстрирует бытование одной «школы», т.е. сосуды одного ряда произведены в рамках одной морфологической традиции. А нахождение морфологически схожих сосудов в одной могиле, в могилах одного кургана, либо в курганах, расположенных в непосредственной близости друг от друга, подтверждает изготовление сосудов в определенный отрезок времени (времени функционирования «школы»).

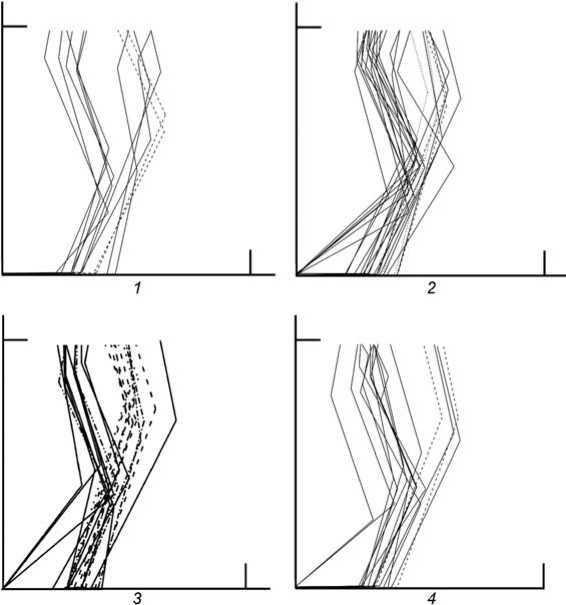

Эти выводы дублируются и прорисовками «полускелетов» сосудов: на графиках четко видно, что изделия одного ряда (при приведении их к единой высоте) имеют практически одинаковый профиль, с небольшими отклонениями (рис. 2).

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы. Рассмотренные комплексы разделились на две группы: в керамической коллекции памятника Новый Шарап-1 основную массу составляют изделия привычных форм, что свидетельствует об устойчиво сти гончарной традиции и более ранней хронологической позиции памятника.

Коллекции памятников Новый Ша-рап-2, Милованово-2 и Милованово-8 демонстрируют смешение различных морфологических традиций, указывают на происходящие изменения. Но при этом формы сосудов, помещенных в погребения, соответствуют основ-

Средние

Средненизкие

Рис. 1. Классы форм сосудов по общей пропорциональности.

1 – Милованово-2; 2 – Милованово-8; 3 – Новый Шарап-1; 4 – Новый Шарап-2.

Средневысокие

Низкие

Рис. 2. «Полускелеты» керамических сосудов, приведенных к одной высоте (пунктиром выделены сосуды одного «ряда»).

1 – Милованово-2; 2 – Милованово-8; 3 – Новый Шарап-1; 4 – Новый Шарап-2.

ным культурообразующим пропорциям (средняя высота тулова и широкое дно) и схожи по этим указателям с изделиями из других памятников. Также подтверждается тезис о более медленном изменении и сохранении традиций формообразования погребальной посуды.

Список литературы Особенности морфологии сосудов раннего железного века Новосибирского Приобья

- Генинг В.Ф. Программа статистической обработки керамики из археологических раскопок//СА. -1973. -№ 1. -С. 114-135.

- Троицкая Т.Н., Бородовский А.П. Большереченская культура лесостепного Приобья. -Новосибирск: Наука, 1994. -184 с.

- Цетлин Ю.Б. Древняя керамика. Теория и методы историко-культурного подхода. -М.: ИА РАН, 2012. -379 с.

- Nordström H.A. Cultural Ecology auf ceramic technology. Early Nubian Cultures from the Fifth and the Fourth Millennia B.C. -Stockholm: Almgwist and Wiksell, 1972. -200 p.