Особенности мотивационно-ценностной сферы подростков с ограниченными возможностями здоровья

Автор: Гузева А.В.

Журнал: Педагогическая перспектива @pedagogical-perspective

Статья в выпуске: 2 (6), 2022 года.

Бесплатный доступ

В современных условиях постоянного роста количества детей с проблемами здоровья остро стоит вопрос организации их психолого-педагогического сопровождения в рамках инклюзивного образования как важного фактора успешного становления и социализации ребёнка. Определяющую роль во всестороннем развитии личности в подростковом возрасте играет мотивационно-ценностная сфера. Знание особенностей ценностной ориентации и мотивации подростков с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) позволит подобрать эффективные коррекционно-развивающие методы для достижения личностных результатов детей с учётом специфики их развития. Статья посвящена рассмотрению проблемы изучения особенностей мотивационно-ценностной сферы подростков с ОВЗ. Анализируется термин «мотивационно-ценностная сфера» в научных трудах отечественных и зарубежных исследователей. Представлены результаты исследования и выявлены отличительные особенности мотивационно-ценностной сферы подростков с ОВЗ. Показано распределение жизненных ценностей подростков с ОВЗ по иерархии, произведён сравнительный анализ с иерархией ценностей нормотипичных подростков.

Ценность, ценностные ориентации, мотивация, мотивационно-ценностная сфера, ограниченные возможности здоровья

Короткий адрес: https://sciup.org/14123337

IDR: 14123337 | УДК: 376 | DOI: 10.55523/27822559_2022_2(6)_45

Текст научной статьи Особенности мотивационно-ценностной сферы подростков с ограниченными возможностями здоровья

(6)_45

Pedagogical perspective. 2022; 2(6): 45–52. 59_2022_2(6)_45 (In Russ.).

Проблема изучения особенностей мотивационно-ценностной сферы подростков с ограниченными возможностями здоровья в настоящее время является крайне актуальной. В первую очередь это обусловлено тем, что количество таких детей постоянно увеличивается. Согласно данным Министерства просвещения РФ, в 2021 году рост количества детей с ОВЗ составил 9,4%. В связи с этим приоритетным направлением государственной политики РФ в сфере современной образовательной системы является развитие инклюзивного образования, цель которого заключается в предоставлении «особым» детям большего количества возможностей для социализации, самореализации приобретения чувства собственной ценности и значимости в современном нестабильном обществе.

С учётом того, что значительной проблемой детей с ОВЗ является психологическая неподготовленность к жизни и социальным взаимоотношениям, низкий уровень адаптационных и интеграционных способностей, особую значимость приобретает определение особенностей мотивационно-ценностной сферы подростков с ОВЗ, так как именно в этом возрасте проходит основной этап формирования личности. На глобальном уровне успешное вхождение таких подростков в различные слои российского общества является залогом психологического и социального благополучия государства, формирования демократических и толерантных представлений о человеческих взаимоотношениях в обществе.

Проблема исследования состоит в том, что в условиях современной необходимости выстраивания эффективного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, одной из главных целей которого является формирова- ния жизненного вектора развития, позитивной мотивационно-ценностной сферы и волевых качеств «особых» подростков, результатом чего будет его успешная социализации и самореализация в будущем, недостаточно научно обоснованных данных об особенностях мотивационно-ценностной сферы подростков с ОВЗ.

Так, изучением проблемы «ценностей» занимались Б.Г. Ананьев, С.Ф. Анисимов, А.Г. Асмолов, Л.В. Баева и др. Проблемы мотивации в психологии рассмотрели Дж. Аткинсон, Е.П. Ильин, В.И. Ковалев, и др. Ценностную и мотивационную сферу людей с ОВЗ анализировали Л.А. Александрова, В.Н. Брайтфельд, Д.В. Зайцев, О.В. Кер-бикова и др.

Существует широкий спектр теорий и концепций, раскрывающих сферу ценностных ориентаций. Впервые понятие ценностных ориентаций ввёл американский социолог Т. Парсонс в рамках своей теории социального действия. Под ними он понимал выстраивание групповых и индивидуальных ценностей по уровню значимости для личности, являющихся основой выбора деятельностных целей и средств их достижения. Учёный выделил три способа ценностной ориентации [1]: эстетическая, когнитивная и морально-ценностная.

В 20-х годах ХХ века американский социолог У. Томас и польский учёный Ф. Знанецкий стали рассматривать ценностные ориентации как «аттитюды» или некие социальные установки. По их мнению, аттитюд - это «психологическое переживание индивидом значения или ценности социального объекта, выражающее вектор направленности личности» [2]. То есть он является элементом, отражающим особенности психологической структуры личности, фор- мирующейся под влиянием внешней социальной среды. Ценностные установки выступают в роли регуляторов поведения и являются определяющими при выборе конкретного внутреннего мотива к тому или иному поступку.

В отечественной науке проблему ценностных ориентаций исследовали В.Б. Ольшанский, А.Г. Здравомыс-лов, В.А. Ядов. Так, В.Б. Ольшанский определял ценностные ориентации как жизненные идеалы личности, формирующиеся под влиянием «группового сознания». А.Г. Здравомыслов ставил ценностные ориентации во главе внутренней структуры личности и считал их результатом жизненного опыта и переживаний индивида. В.А. Ядов [3] установил взаимосвязь степени сформи-рованности системы ценностных ориентаций и уровня личностного развития. По его мнению, ценности личности влияют на поведение и выбор средств удовлетворения в особо значимых социальных ситуациях в зависимости от приоритета жизненных целей.

В психологическом направлении существует множество подходов к определению понятия «ценностные ориентации», где данный феномен рассматривают с разных позиций [2]: как нравственность личности, детерминанты принятия решения, сложные обобщенные системы ценностных представлений, основной канал превращения культурных ценностей в стимулы и мотивы практического поведения людей, ключевые жизнеобуславливающие смысловые ценности и др.

Таким образом, под ценностной ориентацией понимают сложное социально-психологическое понятие, представляющее собой базовый компонент структуры личности, отражающий индивидуальную идеологию стиля жизни, формирующийся в процессе инте-риоризации общественно значимых ценностей, усвоения социального опыта, проявляющийся в целях, идеалах, убеждениях, интересах и других эле- ментах внутреннего мира и реализующийся в поведении личности. Система ценностных ориентаций является основой, на которой строятся отношения личности с окружающей действительностью.

Впервые термин «мотивация» ввёл А. Шопенгауэр в начале 20-го века, определяя её как совокупность внутренних и внешних факторов и мотивов, побуждающих организм к активности. Далее концепции и теории мотивации стали возникать в психологической науке начиная с 30-х гг. XX в.

Г. Мюррей в своей мотивационной концепции добавил к перечню первичных (органических) потребностей У. Макдугалла список вторичных (психогенных) потребностей, являющихся результатом воспитания и обучения [4]: достижение успехов, независимости, аффилиации, агрессии, уважения, противодействия, защиты, доминирования, привлечения внимания, избегания неудач, покровительства, сексуальных отношений, взаимопонимания др.

Одна из известных теорий мотивации была разработана А. Маслоу [5], суть которой – утверждение, что мотивами поступков людей является удовлетворение потребностей. Все потребности учёный разделил на классы и представил в виде пирамиды, в основании которой лежат физиологические потребности, далее – потребности в безопасности, принадлежности и любви, потребности уважении (почитании), познавательные потребности, вершину образуют эстетические потребности и потребности в самоактуализации. Согласно пирамиде, переход к более высоким потребностям невозможен пока не удовлетворены потребности нижележащего уровня.

Во второй половине XX в. теории мотивации были дополнены трудами Д. Аткинсона, Г. Келли, Д. Макклелланда, Ю. Роттера , Г. Хекхаузена, и др.

Отечественными психологами во главе с А.Н. Леонтьевым была разработана теория деятельностного происхож- дения мотивационной сферы личности, согласно которой поставленные цели в ходе практической деятельности становятся для личности самостоятельными мотивами [6].

Всё многообразие существующих теорий мотивации можно свести к двум основным направлениям:

– рассмотрение мотивационной сферы с точки зрения определения её статической структуры как совокупности мотивов и факторов, формирующих поведение человека;

– рассмотрение мотивационной сферы в динамике как непрерывного процесса выбора среди альтернативных решений, совокупность которых и определяет стратегию поведения человека.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о тесной взаимосвязи и взаимозависимости ценностных ориентаций и мотивации. Об этом в своих исследованиях также говорят отечественные учёные. Так, А.Г. Здравомыслов, А.Г. Асмолов считают, что ценностные ориентации определяют направленность мотивации [7]. М. Попова подчёркивает и обратную взаимосвязь, определяющую механизм влияния мотивационной сферы на формирование ценностей и идеалов личности.

Таким образом, ценностно-мотивационная сфера является основой регуляции поведения личности и оказывает огромное влияние на её эмоциональное, познавательное, интеллектуальное развитие. При этом ценностные ориентации определяют вид мотивации, а мотивация, в свою очередь, направлена на достижение ценностей личности.

Несмотря на большое количество работ, посвящённых изучению мотивационно-ценностной сферы личности, наблюдается дефицит исследований, рассматривающих вопросы развития ценностных ориентаций и мотивации человека с ОВЗ (особенно подростка). Многообразные тяжёлые нарушения развития не позволяют детям вклю- 48

чаться в полноценную жизнь, предъявляют к ним особые требования к осмыслению своего места в обществе, вызывают сложности с определением ценностных ориентиров и принятием ответственности за результаты своей деятельности, которые напрямую зависят от структуры мотивов личности [8]. Сложность формирования положительной ценностно-мотивационной сферы у детей с ОВЗ связана с их нахождением в условиях психической депривации: сенсорной, когнитивной, эмоциональной, социальной. В немногочисленных исследованиях наблюдается определенная специфика формирования ценностных ориентаций подростков с ОВЗ. Так, Д.В. Зайцев [9] указывает, что у детей с ограниченными возможностями возникают наибольшие проблемы с интериоризацией социальных норм, установок, иерархий ценностей.

В результате изучения ценностных ориентаций школьников коллективом преподавателей Красноярского педагогического университета им. В.П. Астафьева – А.М. Гендиным, М.И. Сергеевым, В.И, Усаковым, В.В. Шабуниным – было установлено, что у подростков с ОВЗ важнейшей смыслообразующей ценностью является здоровье, а ведущим мотивом поведения выступает сохранение здоровья. Приоритетные для нормотипичных подростков ценности самоконтроля, воспитания, образования, творчества, активной деятельной жизни и общественного признания для детей с ОВЗ оказались малозначимыми [10].

О.А. Беляева в своём исследовании ценностно-ориентационной сферы подростков с инвалидностью выявила следующую специфику: устойчиво позитивное восприятие таких сфер жизни, как «семья», «Земля (природа)», «культура» и ситуативно-негативное отношение подростков к собственному внутреннему миру (душевное «Я»), что свидетельствует о низкой самооценке.

Кроме психических особенностей, свойственных различным группам де- тей с ОВЗ в зависимости от вида и степени нарушения развития, общим для них является лишение возможности вести полноценный активный образ жизни, а недостаточный уровень толерантности и информированности нормотипичных сверстников и общества в целом зачастую становится значительным барьером в общении. Нарушение механизмов общения, в свою очередь, становится причиной невротических расстройств, психосоматических заболеваний и даже наркомании.

Другим важнейшим фактором формирования психологических особенностей и мотивационно-ценностной сферы детей с ОВЗ является семья, в которой родители для воспитания выбирают стратегию гиперопеки. Они стремятся оградить ребёнка от посильных трудностей, сверхконтролируют и сопровождают каждый его шаг, окружают чрезмерной заботой и пытаются материальными благами компенсировать ограниченные возможности и недостаток социума, т.е. «привязывают» ребёнка к себе. Вследствие этого у «особых» детей снижаются когнитивные способности оценки жизненных ситуаций, ещё больше формируется неуверенность в своих силах и беспомощность в решении бытовых ситуаций в отсутствии родителей и контроля. Как следствие снижается познавательная активность, желание преодолевать трудности, развивается повышенная чувствительность к оценке окружающих, «ранимость» и нестабильность эмоциональной сферы, развиваются фобии, такие как страх одиночества, боязнь общения с другими людьми. Результатом такого воспитания является наличие у детей с ОВЗ мотивационного, когнитивного и эмоционального дефицита.

Таким образом, можно сделать вывод о тенденции к недостаточной сфор-мированности и «бедности» мотивационно-ценностной сферы подростков с ОВЗ на фоне задержки развития когнитивных функций, психической депри- вации, особенностей воспитательного процесса и психологических трудностей, характеризующейся следующими особенностями:

-

– недостаточная сформированность иерархии ценностей и мотивационный дефицит;

-

– наиболее значимой является ценность здоровья;

-

– позитивное восприятие ценностно-ориентационных сфер жизни «семья», «земля», «культура», негативное отношение к собственному внутреннему миру;

-

– смыслообразующие мотивы – сохранение здоровья, общение и установление межличностного контакта;

– малозначимость и незначимость ценностей самоконтроля, воспитания, образования, а также творчества, активной деятельной жизни и общественного признания;

-

– незрелость мотивации к учебной деятельности;

-

– низкая мотивация к постановке и достижению целей, успеха, преодолению трудностей и признанию.

Для исследования отличительных особенностей мотивационно-ценностной сферы подростков с ОВЗ нами были выбраны диагностические методики Г.В. Резапкиной «Иерархия жизненных ценностей» и опросник А.А. Реана «Мотивация успеха и боязнь неудачи». Методика Г.В. Резапкиной позволяет определить значимость для подростков жизненных ценностей на основе набранных баллов: от -5-ти до -3-х баллов – отвергаемая ценность; от -2 до 0 – низкая значимость ценности; от 1 до 3-х,– умеренно значимая ценность; от 4-х до 5-ти – значимая ценность.

Опросник А.А. Реана определяет вектор мотивации – на успех или неудачу. В результате подсчета баллов диагностируется: от 1 до 7 баллов – мотивация на неудачу (боязнь неудачи); от 14 до 20 – мотивация на успех (надежда на успех); от 8 до 13 – мотивационный полюс ярко не выражен. При этом, если

Гузева А.В. Особенности мотивационноценностной сферы подростков с ограниченными возможностями здоровья количество баллов 8 или 9, то наблюдается определенная тенденция мотивации на неудачу, а 12 или 13, то на успех.

Представим результаты исследования особенностей мотивационно-ценностной сферы и её отдельных критериев у подростков с ОВЗ в сравнении с нормотипичными, которое проводилось весной 2022 года в гимназии № 44 г. Сочи. В нём приняли участие 26 подростков (10 девочек и 16 мальчиков) в возрасте от 12 до 15 лет, из них 10 человек с диагнозом задержка психического развития (далее – ЗПР), обучающиеся по адаптированной образовательной программе 7.1 и 7.2, испытывающие трудности в усвоении учебных дисциплин, обусловленные разной степенью выраженности недостатками в формировании высших психических функций, нарушениями пространственной ориентировки и эмоционально-волевой сферы. Полученные данные обрабатывались с помощью U-критерия Манна-Уитни.

В результате было выявлено, что показатели особенностей мотивационно-ценностной сферы у подростков с ОВЗ и нормотипичных подростков отличаются (см. таблицу).

Таблица

Средние значения показателей жизненных ценностей и мотивации по шкалам методик Г.В. Резапкиной и А.А. Реана

|

Шкала |

Подростки с ОВЗ |

Нормотипичные подростки |

U-эмп |

U-критерий значимости различий |

|

Здоровье |

2,1 |

0,38 |

39 |

P<0,05 |

|

Материальная обеспеченность |

1,5 |

1,4 |

75,5 |

P>0,05 |

|

Творчество |

-0,7 |

0,4 |

48,5 |

P>0,05 |

|

Семья |

4,2 |

2,44 |

36 |

P<0,01 |

|

Карьера |

0,4 |

1,88 |

52,5 |

P>0,05 |

|

Служение |

1,3 |

0,38 |

64,5 |

P>0,05 |

|

Слава |

0,3 |

0,4 |

70,5 |

P>0,05 |

|

Отдых |

1,5 |

1,4 |

72,5 |

P>0,05 |

|

Мотивация |

9,33 |

11,81 |

30,5 |

P<0,01 |

Согласно данным таблицы, критерий «семья» возглавляет иерархию ценностей в обоих исследуемых группах подростков, т.к. эта сфера является основой формирования и социализации личности. Однако для нормотипичных детей она имеет умеренную значимость, что вполне нормально в подростковом возрасте, когда ведущим является стремление к самостоятельности и обособленности и на первое место выходят друзья. Высокая значимость семьи для подростков с ОВЗ в негативном ключе может говорить о гиперопеке, сверхконтроле, несамостоятельности и отсутствии стремления, неуверенности и недостатке общения.

Кардинальное различие в иерархии ценностей наблюдается по критерию «здоровье». Так, для подростков с ОВЗ здоровье находится на втором месте по важности и имеет умеренную значимость, что свидетельствует о смыслообразующей ценности здоровья для таких детей и выстраивании их деятельности с позиций его сохранения и преумножения, а нормотипичные подростки относятся к здоровью поверхностно и мало задумываются о его сохранении, руководствуясь в своей деятельности другими приоритетами.

Умеренная значимость у подрост ков с ОВЗ наблюдается по критерию

«служение», в то время как у нормотипичных школьников она низкая. Данный факт может говорить о более толерантном отношении к окружающим, бескорыстности и желании быть полезными, но в совокупности с тенденцией к мотивации на неудачу, а также с недостатками формирования когнитивных функций может свидетельствовать и о заниженной самооценке, неуверенности

в себе, недостатке в общении, страхе быть отвергнутыми и одинокими.

Остальные показатели у исследуемых групп подростков имеют небольшие расхождения. Так, для школьников с ОВЗ умеренно значимыми являются материальная обеспеченность, отдых и служение. Низкую значимость имеют карьера, слава и творчество. Для нормотипичных подростков умеренно значимыми являются карьера, отдых материальная обеспеченность, низкую значимость имеют слава, творчество, здоровье и служение.

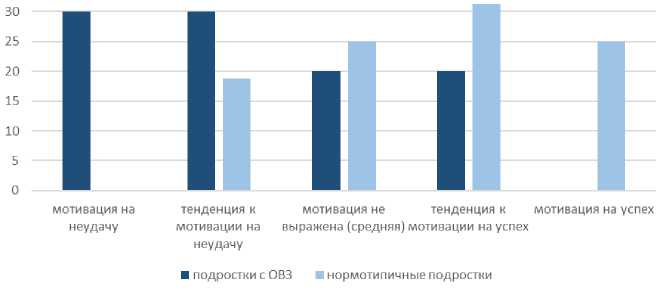

Результаты исследовании вектора мотивации на успех/неудачу по методике А.А. Реана показали, что у всех подростков она выражена слабо. Тем не менее различие в баллах говорит об определённой тенденции формирования мотивации на неудачу у подростков с ОВЗ и о тенденции мотивации к успеху у нормотипичных сверстников (рисунок).

Рисунок. Распределение подростков с ОВЗ и нормотипичных подростков по уровням мотивации на успех/неудачу (% от числа опрошенных)

С целью проверки достоверности выявленных отличий был использован непараметрический U-критерий Манна-Уитни. Его выбор обусловлен тем, что размер сравниваемых групп неидентичен и распределение полученных данных отличается от нормального. Результаты статистической обработки данных также подтвердили значимые различия у подростков с ОВЗ и нормотипичных подростков по шкалам ценностей «здо- ровье», «семья» и «мотивация».

Таким образом, наша гипотеза о существовании отличительных особенностей мотивационно-ценностной сферы у подростков с ОВЗ верна. Учитывая постоянный рост количества детей с проблемами здоровья, выраженную нехватку практической информации в области их мотивационно-ценностной сферы, оказывающей определяющее влияние на становление личности, её эмоциональное, познавательное и интеллектуальное развитие, наша работа приобретает существенную актуальность.