Особенности онтогенеза Scutellaria scordiifolia Fisch. ex Schrank. (Lamiaceae) в интродукции

Автор: Егорова Полина Спиридоновна

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 4, 2021 года.

Бесплатный доступ

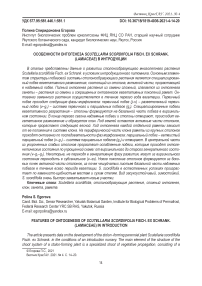

В статье представлены данные о развитии столонообразующего многолетнего растения Scutellaria scordiifolia Fisch. ex Schrank. в условиях интродукционного питомника. Основным элементом структуры побеговой системы столонообразующего растения является специализированный побег вегетативного размножения, состоящий из столона, активной части, прорастающей в надземный побег. Полный онтогенез растения из семени сложный, слагается из онтогенеза генеты - растения из семени и сокращенных онтогенезов вегетативных поколений рамет. Онтогенез семенного растения осуществляется в течение первого года вегетации. Первичный побег проходит следующие фазы морфогенеза: первичный побег (j-v) - разветвленный первичный побег (v-g1) - система первичного и парциальных побегов (g2). Специализированные побеги вегетативного разрастания - столоны формируются на базальной части побега в виргинильном состоянии. В конце первого сезона надземные побеги и столоны отмирают, происходит вегетативное размножение и образуется клон. Под землей остаются активные части столонов, которые прорастают следующей весной. Ход онтогенеза каждой отдельной раметы зависит от ее положения в системе клона. На периферической части клона раметы из крупных столонов проходят онтогенез по последовательности фаз морфогенеза: парциальный побег - ветвистый парциальный побег (v-g1) - система парциальных побегов (g2) и отмирают. В центральной части из укороченных слабых столонов прорастают ослабленные побеги, которые проходят онтогенетические состояния по упрощенной схеме: от виргинильного до старого генеративного состояния (v-g1-g3). Некоторые, не переходя в генеративную фазу развития, могут из виргинильного состояния переходить в субсенильное (v-ss). Новое поколение столонов формируется из боковых почек активной части столонов, из почек чешуйчатых листьев базальной части надземных побегов в течение всего периода вегетации. S. scordiifolia в естественных условиях произрастает по каменисто-щебнистым местам и сухим степям. Вид засухоустойчивый, зимостойкий. S. scordiifolia очень быстро захватывает новые участки.

Scutellaria scordiifolia, столонообразующие растения, сложный онтогенез, клон, генета, рамета

Короткий адрес: https://sciup.org/140256913

IDR: 140256913 | УДК: 577.95:581.446.1:581.1 | DOI: 10.36718/1819-4036-2021-4-14-20

Текст научной статьи Особенности онтогенеза Scutellaria scordiifolia Fisch. ex Schrank. (Lamiaceae) в интродукции

Введение. Вегетативно подвижные растения Интродукционный материал привлечен в питом- широко представлены в растительном покрове природных территорий. Благодаря повышенной морфологической и физиологической пластичности, способности к быстрому расселению и размножению они играют ключевую роль в устойчивости растительных сообществ. Столонообразующие растения образуют обособленную группу среди вегетативно подвижных растений, отличаются ежегодной сменой вегетативных диаспор, представленных высокоспециализированными побегами вегетативного размножения [1].

Цель исследований. Изучение особенностей онтогенеза S. scordiifolia в условиях культивирования в Центральной Якутии.

Объекты и методы исследований. Объект наших исследований Scutellaria scordiifolia Fisch. ex Schrank. – шлемник скордиелистный относится к группе столонообразующих растений.

Ареал распространения S. scordiifolia охватывает Западную и Восточную Сибирь, Дальний Восток России. Вне России растет в северных районах Китая и Монголии [2, 3]. В Якутии распространен в Яно-Индигирском, ЦентральноЯкутском, Верхне-Ленском, Алданском флористических районах [4].

S. scordiifolia в естественных местообитаниях произрастает в остепненных лугах, зарослях кустарников, песчано-щебнистых склонах. Иногда сорничает в посевах.

ник из окрестностей Якутского ботанического сада.

Полевые исследования проводились в питомнике растений семейства яснотковых Якутского ботанического сада. Климат Центрально-Якутской равнины, в которой расположен ботанический сад, характеризуется как резко континентальный. Он обусловлен крайне низкими зимними и высокими летними температурами: в январе в Якутске средние температуры составляют минус 43,5 ºС, в июле +18,7 ºС. Переход среднесуточных температур воздуха через 0 ºС весной происходит в конце апреля. Безморозный период длится от 155 до 165 дней и заканчивается осенью в начале октября. Период активной вегетации растений начинается в середине мая и заканчивается в первых числах сентября. Сумма активных температур за этот период составляет в среднем 1500–1800 ºС. Климат засушливый, сумма осадков за год всего 192 мм, за летний период – 124 мм [5].

При изучении онтогенеза использовали концепцию дискретного описания онтогенеза, разработанную Т.А. Работновым [6]. При определении возрастных состояний описывали развитие надземных и подземных органов S. scordiifolia согласно работам И.Г. Серебрякова [7], О.А. Коровкина [1], Н.П. Савиных, В.А. Черемушкиной [8]. Фенологические наблюдения проводились по методике И.Н. Бейдеман [9].

Результаты исследований и их обсуждение

Морфологическое описание. Травянистое поликарпическое столонообразующее растение. Структурная единица побеговой системы S. scordiifolia – симподиально нарастающие монокарпические анизотропные побеги вегетативного размножения с придаточной корневой системой [1, 10]. Подземная часть побегов представлена укореняющимися столонами, которые прорастают в надземные приподнимающиеся удлиненные побеги до 15–25 см высоты, ветвистые от основания. Листья простые, на коротких черешках, пластинки продолговато-ланцетные, нижние более широкие, края с редкими зубчиками, верхушки тупые, с нижней стороны ямчато-точечные, по жилкам и краям снизу опушенные. Цветки собраны в однобокие фрондозные кистевидные соцветия в пазухах верхних листьев; чашечки волосистые, фиолетово окрашенные; венчики до 20 мм длиной, синие; эремы до 1,5 мм длиной, бугорчатые, темно-бурые.

Онтогенез растения из семени. Исследователи отмечают у большей части столонообразующих растений снижение способности к образованию семян. Только в условиях питомника у S. scordiifolia образуется много хорошо вызревших семян. Семена – угловатые эремы темно-бурого цвета. Масса 1000 семян 0,78 г. После 6 месяцев хранения в лаборатории прорастает всего 2 % семян, однако семена, выдержанные во влажном состоянии, не плесневеют, при разрезе остаются свежими. При посеве под зиму наблюдали активное весеннее прорастание. Для изучения онтогенеза семена шлемника были высеяны 22 сентября 2015 г.

Первый год вегетации. Следующей весной первые всходы появились во второй половине июня. Первая пара листьев появилась через 4–5 дней. Ювенильные растения в конце июня представляли собой ортотропный побег высотой до 1,5 см, с тремя парами небольших листьев. Семядоли округлые, лопатчатой формы, длиной до 0,6 см, шириной до 0,5 см, на черешках 0,5 см. Настоящие листья ланцетные, длиной около 1 см, шириной до 0,6, на коротких черешках до 0,5 см. Главный корень имеет длину до 8–13 см. В конце ювенильного развития начинается рост боковых побегов: побеги высотой 2–2,5 см имеют по одной паре боковых побегов из пазух нижних листьев. В данном онтогенетическом состоянии растения легко приживаются при пересадке. Развитие в благоприятных условиях происходит быстрыми темпами, поэтому имматурное состояние в культуре не выражено.

Виргинильное состояние у растений начинается в начале июля. В начале этапа растения представляют собой первичный побег высотой 8–12 см, разветвленный, с 7–10 листьями. Листья взрослой формы, до 1,5–2,3 см в длину и до 0,7–1,0 см в ширину. Черешок укороченный. Первичный надземный побег в конце виргинильного этапа достигает высоты 20 см, несет до 12–15 листьев. Из пазух почти каждого листа растут побеги второго порядка. Эти побеги длиной 5–6 см, несут по 6–8 листьев. Листья боковых побегов по размерам немного меньше, чем на главном побеге.

В подземной сфере в виргинильном состоянии происходят изменения. В начале августа при постепенном втягивании главного корня в субстрат базальная часть побега погружается в почву. Здесь из почек семядолей и нижних листьев появляются столоны, растущие горизонтально, в числе 2–3, белого цвета (9 августа). В начале они короткие, 4–5 см, активный рост столонов происходит в августе и сентябре. О.А. Коровкин [1] также отмечает появление столонов у луковичных геофитов в виргинильном состоянии, а закладку почек для развития подземных побегов С.П. Маслова [11] отмечает на втором этапе органогенеза.

Первичный побег в этот же год зацветает. В начале августа на главном и боковых побегах, которые имеют длину до 20 см, развились соцветия. Бутоны появились 4 августа. Цветение началось в третьей декаде августа, продолжалось до заморозков. Отдельное соцветие небольшое, до 7–8 см, состоит из 5–6 метамеров. Семена не созрели.

В конце первого года вегетации подземная часть первичного побега состоит из разветвленного главного корня и 4–5 растущих столонов длиной от 10 до 30 см. Активная часть столонов утолщена до 0,3–0,5 см, содержит до 5–11 метамер, с тонким кончиком. В базальной части метамеры удлиненные, тонкие.

Исследованиями установлено, что в естественных условиях у длиннокорневищных растений корневища не прорастают в год формирования, рост надземных побегов происходит после периода покоя, когда происходит гормональ- ная перестройка ростовых процессов [11]. Но в условиях влажной почвы питомника столоны S. scordiifolia проросли в первый год вегетации. В сентябре появились 2 надземных побега, высотой до 4–5 см, с 3–5 листьями (29 сентября). Сформировалась система из первичного и парциальных побегов. Поздней осенью надземные побеги отмерли вместе с системой главного корня и базальными тонкими частями столонов – произошло вегетативное размножение и образовался клон. На этом этапе развития онтогенез семенной особи заканчивается.

Таким образом, онтогенез генеты (растения из семени) в культуре осуществляется в течение первого года вегетации. Первичный побег проходит онтогенетические состояния j-v-g1-g2 и отмирает. Фазы морфогенеза: первичный побег – разветвленный первичный побег – система первичного и парциальных побегов.

Онтогенез рамет S. scordiifolia в литературе описывают по последовательности фаз морфогенеза: парциальный побег – ветвистый парциальный побег (v–g1) – система парциальных побегов (g2–g3) – парциальный побег (g2–ss) [10]. В системе клона развитие надземных побегов в онтогенезе (полнота прохождения надземными побегами онтогенетических состояний) определяется степенью развития столонов и положением почек возобновления на активной части столонов. Крупные хорошо развитые побеги отрастают на периферии, на активно разрастающейся части клона. На третий год развития на площади 10×10 см подсчитали в среднем 9,3±0,3 побегов, из них генеративных средневозрастных – 4,8±0,25, генеративных молодых – 3,1±0,15, виргинильных – 1,3±0,23. В центральной части клона на той же площади обнаруживается всего 5,0±0,37 побегов, из них генеративных средневозрастных – 1,1±0,18, генеративных старых – 0,7±0,15, виргинильных и субсенильных – 3,1±0,41.

При весеннем отрастании первыми появляются побеги из верхушечных почек активной части. В виргинильном состоянии они имеют высоту до 8–10 см, 7–10 пар листьев. Листья взрослой формы, почти сидячие, длиной до 1,2–1,5 см, шириной 0,4–0,5 см. Начинается рост боковых побегов.

В молодом генеративном состоянии побеги представляют собой одиночный разветвленный побег высотой от 20 до 30 см в зависимости от их расположения на разных частях клона. На периферии клона побеги мощнее, число боковых побегов до 5–7 шт., развиты как вегетативно-генеративные боковые побеги на базальной части побега, так и паракладии, соцветия крупные, до 9–10 см. В молодом генеративном состоянии периферические побеги пребывают большей частью до середины июня. В виргинильном и молодом генеративном состоянии морфогенез побегов S. scordiifolia соответствует фазам парциального и разветвленного парциального побегов [8, 12].

В средневозрастном состоянии надземные побеги отличаются наибольшей мощностью, несут развитые паракладии, вегетативно-генеративные боковые побеги зоны обогащения разветвлены до третьего порядка. Активно происходит вегетативное разрастание рамет. Во второй половине июня, в период бутонизации, на активной части столонов отрастают столоны следующего порядка (10 июня). Из них столоны, расположенные ближе к надземному побегу, прорастают в ортотропные моноциклические побеги. Эти побеги успевают пройти онтогенетические состояния от виргинильного до средневозрастного генеративного и сформировать семена. При формировании у рамет столонов следующего поколения и их прорастания формируется система парциальных побегов (g1-g2). Более удаленные от надземного побега столоны зимуют и прорастают следующей весной.

Таким образом, раметы на периферической части клона проходят онтогенез по последовательности фаз морфогенеза: парциальный побег – ветвистый парциальный побег (v–g1) – система парциальных побегов (g1–g2) и отмирают.

В центральной части клона больше доля ослабленных побегов, развивающихся из укороченных слабых столонов. Часто побеги задерживаются в виргинильном и переходят в субсенильное состояние (v–ss). Эти слабые вегетативные побеги отмирают, не образуют новых столонов. Побеги в молодом генеративном состоянии в центре клона одиночные, низкие, до 18–23 см высоты, соцветия короткие, до 5–7 см. Боковых побегов мало, развиты только верхние паракладии. Побеги проходят онтогенетические состояния от виргинильного до старого генеративного (v–g 1 –g 3 ) (рис.).

Схема онтогенеза Scutellaria scordiifolia в культуре:

I – онтогенез генеты в первый год вегетации; II – онтогенез рамет;

j – ювенильное состояние; v – виргинильное; g1 – молодое; g2 – средневозрастное; g3 – старое генеративное; ss – субсенильное онтогенетическое состояние;

1 – главный корень; 2 – соцветие; 3 – столон n порядка; 4 – столоны n+1 порядка;

5 – столоны n+2 порядка

Скорость вегетативного разрастания оценивали по длине годового прироста корневищ [12, 13]. Место первичного побега отметили и измеряли расстояние от него до отрастающих побегов.

Морфометрические данные клона во втором году вегетации представлены в таблице. По данным видно, что рост столонов и увеличение числа надземных побегов происходят в течение всего сезона вегетации. Общие размеры клона осенью составили 116×95, т.е. увеличились более чем в два раза в течение этого сезона.

Морфометрические показатели клона во второй год вегетации

|

Показатель |

6.06 |

28.06 |

26.08 |

29.09 |

|

Средняя длина столонов, см |

17,2±1,53 |

27,2±1,79 |

35,7±4,06 |

52,3±2,76 |

|

Число надземных побегов клона |

23 |

28 |

34 |

49 |

|

В т.ч.: генеративные |

– |

11 |

12 |

19 |

|

виргинильные |

19 |

11 |

17 |

16 |

|

ювенильные |

4 |

6 |

5 |

14 |

В третьем году вегетации в начале сезона (19 июня) площадь клона составляет 130×120 см. Он ясно разделяется на центральную и периферическую, активно разрастающуюся части. В конце сентября площадь клона составила 150×120 см.

По скорости захвата освободившейся территории О.В. Смирнова [12] отмечает у вегетативно-подвижных растений несколько градаций: 1) захват отсутствует; 2) очень медленный – меньше 1 см/год; 3) медленный – 1–5 см/год; 4) быстрый – 5–30 см/год; 5) очень быстрый – 30– 150 см/год. По этому показателю S. scordiifolia относится к растениям, очень быстро захватывающим свободные территории. Ежегодное отмирание столонов, связанная с этим «высокая скорость» движения по территории приводят к тому, что растение не способно долго удерживать захваченные территории. В центральной части клона начинают заселяться сорные виды.

Предварительные опыты показали его устойчивость в климатических условиях Приполярья. Данные свойства S. scordiifolia предполагают возможность применения этого вида для зарастания отвалов.

Выводы . Таким образом, по результатам исследований онтогенетическое развитие S. scordiifolia имеет следующие особенности:

-

1. Основная структурная единица побеговой системы S. scordiifolia – дициклические анизотропные побеги вегетативного размножения с придаточной корневой системой. Надземные части побегов на зиму полностью отмирают, растение перезимовывает в виде подземных столо-

- нов. Увеличение количества и рост столонов происходят в течение всего вегетационного сезона.

-

2. Онтогенез S. scordiifolia сложный, складывается из онтогенеза генеты – растения из семени и сокращенных онтогенезов вегетативных поколений рамет. Онтогенез семенного растения осуществляется в течение первого года вегетации. Первичный побег проходит следующие фазы морфогенеза: первичный побег (j–v) – разветвленный первичный побег (v–g1) – система первичного и парциальных побегов (g2) и отмирает. Происходит вегетативное размножение и образуется клон.

-

3. Ход онтогенеза каждой отдельной раметы определяется ее положением в системе клона: на периферии или в центральной части клона. На периферической части клона раметы из крупных столонов проходят онтогенез по последовательности фаз морфогенеза: парциальный побег – ветвистый парциальный побег (v–g1) – система парциальных побегов (g2). В центральной части ослабленные побеги проходят онтогенетические состояния по упрощенной схеме: от виргинильно-го до старого генеративного состояния (v–g1–g3), или часто не переходя в генеративную фазу развития могут из виргинильного состояния переходить в субсенильное (v–ss).

-

4. S. scordiifolia в естественных условиях произрастает по каменисто-щебнистым местам и сухим степям. Вид засухоустойчивый, зимостойкий. S. scordiifolia очень быстро захватывает новые участки.

Список литературы Особенности онтогенеза Scutellaria scordiifolia Fisch. ex Schrank. (Lamiaceae) в интродукции

- Коровкин О.А. О типах и структуре клонов у некоторых столонообразующих луковичных геофитов // Известия ТСХА. 2013. Вып.2. С. 42-49.

- Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). СПб.: Мир и семья-95, 1995. 990 с.

- Зуев В.В. Род Scutellaria L. - шлемник // Флора Сибири. Т. 11: Pyrolaceae - Lamiaceae (Labiatae). Новосибирск: Наука, 1997. С. 161-165.

- Кузнецова Л.В., Захарова В.И. Конспект флоры Якутии: сосудистые растения. Новосибирск: Наука, 2012. 272 с.

- Агроклиматические ресурсы Якутской АССР. Л.: Гидрометеоиздат, 1973. 109 с.

- Работнов Т.А. Определение возрастного состава популяций видов и в сообществе // Полевая геоботаника. М.; Л.: Наука, 1964. Т. 3. С.132-145.

- Серебряков И.Г. Морфология вегетативных органов высших растений. М.: Советская наука, 1952. 391 с.

- Савиных Н.П., Черемушкина В.А. Биоморфология: современное состояние и перспективы // Сибирский экологический журнал. 2015. № 5. С. 659-670.

- Бейдеман И.Н. Изучение фенологии растений // Полевая геоботаника. М.; Л.: Наука, 1960. Т. 2. С. 333-368.

- GusevaA. Features of development of the clonal plant Scutellaria scordiifolia Fischer ex Schrenk (Lamiaceae) in Siberia. BIO Web of Conf. 11, 00019 (2018). Prospects of Development and Challenges of Modern Botany. DOI: 10.105/ bioconf/2018 100019.

- Маслова С.П. Экофизиология подземного метамерного комплекса длиннокорневищных растений: автореф. дис. ... д-ра биол. наук. СПб., 2014. 42 с.

- Смирнова О.В. Структура травяного покрова широколиственных лесов. М.: Наука, 1987. 205 с.

- Михайлова Н.В., Богданова Н.Е., Михайлов А.В. Скорость освоения территории неморальными видами трав (модельный подход) // Бюл. МОИП. Отд. биол. 2006. Т. 111, вып. 1. С. 37-44.