Особенности отношения человека к своему здоровью (на примере пациентов с заболеваниями органов системы кровообращения)

Автор: Третьякова М. В.

Журнал: Вестник Прикамского социального института.

Рубрика: Психология и педагогика

Статья в выпуске: 2 (86), 2020 года.

Бесплатный доступ

Здоровье является одним из индикаторов качества жизни человека, оно составляет основу социально-психологической безопасности личности. Исследование посвящено изучению психоэмоционального состояния и уровня субъективного контроля пациентов, имеющих психосоматические заболевания органов сердечно-сосудистой системы. В результате исследования установлено, что отношение к своему здоровью и психоэмоциональное состояние у пациентов с гипертонической болезнью и с ишемической болезнью сердца имеют существенные отличия, могут играть роль в процессе лечения и оказать влияние на дальнейшее течение болезни.

Отношение к здоровью и болезни, эмоциональная сфера, акцентуации характера, самочувствие, активность, настроение

Короткий адрес: https://sciup.org/14126682

IDR: 14126682 | УДК: 159.9

Текст научной статьи Особенности отношения человека к своему здоровью (на примере пациентов с заболеваниями органов системы кровообращения)

Проблема отношения человека к своему здоровью была актуальна во все времена. Здоровье зависит от множества причин, в основе которых так или иначе лежат социальнопсихологические закономерности. По мнению В. А. Ананьева, в понятие здоровья следует включать конкретные формы поведения, которые позволяют улучшить качество жизни человека, делают ее более благополучной, позволяют достигать высокой степени самореализации [1].

Отношение человека к своему здоровью формируется с раннего детства и определяется многими факторами, к ним относятся индивидуальные и культурологические особенности личности, пережитый в прошлом опыт, который основан на наблюдении ребенка за тем, как болеют значимые для него взрослые. Эмоциональное состояние в момент полученного болевого воздействия, обстоятельства, при которых оно происходит, также формируют отношение к болезни и своему здоровью [2]. Понятно, что одни и те же болевые стимулы порождают у разных людей неодинаковые по характеру и выраженности ощущения. Основополагающее значение в их формировании имеют психологические факторы. Существенное различие данного влияния заключается в том, переживает человек острую, кратковременную боль или хроническое болевое состояние. Особое значение психологические факторы приобретают при хронических болевых синдромах. Наиболее распространенной является точка зрения, согласно которой психологические нарушения являются первичными, то есть присутствуют исходно еще до появления жалоб и, возможно, предрасполагают к их возникновению [6].

Длительно существующая боль может приводить к эмоциональным расстройствам и усугублять их. Остается открытым вопрос первичности и вторичности этих структур. Спутниками хронической боли признаны такие проявления эмоциональной сферы, как депрессия, тревога, ипохондрические и демонстративные реакции [3]. Люди, имеющие негативные пессимистические ожидания в отношении своей болезни, часто убеждены в собственной беспомощности, не способны справиться с болью и контролировать себя. Исследования показывают, что индивидуальные различия в реагировании пациентов на боль часто связаны с уровнем их тревожности [5]. К заболеваниям, при которых люди испытывают длительный болевой синдром, относятся гипертоническая болезнь и ишемическая болезнь сердца.

Увеличение заболеваемости и смертности от данных заболеваний за последние десятилетия в немалой степени связано с ростом психосоциального неблагополучия. Многими исследователями установлено, что у больных ишемической болезнью сердца в 33–80 % случаев наблюдаются психологические проблемы. Возникают такие эмоциональные нарушения, как тревога, подавленность, фиксация на своих болезненных ощущениях и переживаниях, связанных со страхом смерти, потерей самоидентичности. Во время болевого приступа больных охватывает беспокойство, мысли о смерти от сердечного приступа, отчаяние. Они живут с постоянным тревожным опасением повторного приступа, анализируют любые изменения сердечной деятельности, реагируя на малейшие неприятные ощущения в области сердца. Основной жизненной целью становится здоровье, возможно, что они, чрезмерно заботясь о состоянии здоровья, дополнительно усугубляют свое состояние [2; 4; 7].

Актуальность изучения данной проблемы обусловлена тем, что на современном этапе в практике лечения и оказания психологической помощи пациентам с хроническими заболеваниями наиболее важной и в то же время сложной задачей является определение личностно-типологических особенностей больных и характеристики типов личностного реагирования на соматическое заболевание. Диагностика нервно-психических расстройств у больных представляет собой довольно трудную задачу, требуется много времени и проявление такта для кропотливого расспроса больного и особых методов для изучения психологического статуса. Врачу-терапевту не всегда удается установить нюансы психики, а больные боятся обращать внимание врачей на изменения в нервно-психической сфере. Вышесказанное позволяет утверждать, что изучение личностных особенностей психосоматических больных приобретает всё большее значение.

В исследовании приняли участие 50 человек в возрасте 45–58 лет (в каждой выборке — 5 мужчин и 20 женщин), проходящих лечение в отделении кардиологии. В первую выборку вошли пациенты с диагнозом гипертоническая болезнь, а во вторую выборку — ишемическая болезнь сердца.

Гипотеза исследования: можно предположить, что существуют различия в отношении к своему здоровью и в психоэмоциональном состоянии пациентов с гипертонической болезнью и ишемической болезнью сердца.

В работе использовались следующие психодиагностические методики: опросник уровня субъективного контроля (далее — УСК), автор Дж. Роттер; опросник по изучению эмоциональной направленности личности, автор Б. И. Додонов; диагностика типа акцентуации характера, авторы Г. Шмишек и К. Леонгард; определение эмоциональности, автор В. В. Суворова; диагностика самочувствия, активности и настроения (далее — САН), авторы — В. А. Доскин, Н. А. Лаврентьева, В. Б. Шарай, М. П. Мирошников; а также методы математической обработки полученных данных: t-критерий Стьюдента, корреляционный анализ Пирсона.

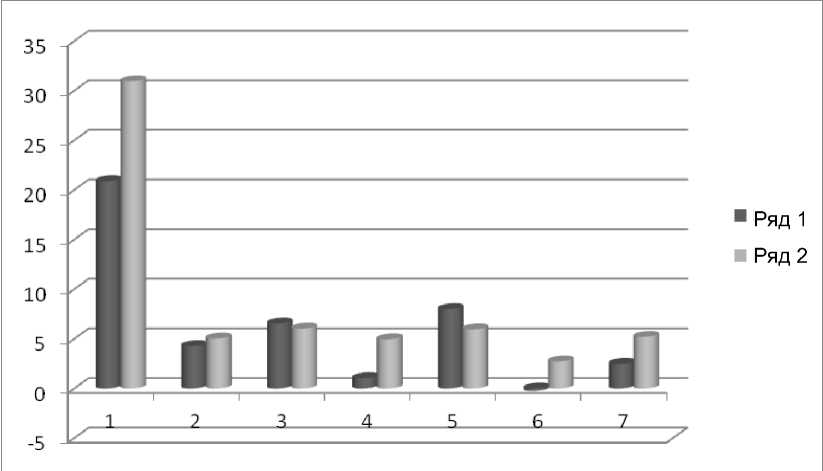

Исследование уровня субъективного контроля показало, что для гипертоников характерен экстернальный тип локуса контроля (рис. 1). Такие люди не видят связи между своими действиями и значимыми событиями, которые они рассматривают как результат случая или действия других людей. Испытуемым выборки 2 (ишемическая болезнь сердца) свойственен интернальный тип локуса контроля. Они считают, что большинство важных событий в их жизни было результатом их собственных действий, что они могут ими управлять и, следовательно, берут на себя ответственность за свою жизнь в целом [8].

Значимые различия в группах испытуемых позволил выявить t-критерий Стьюдента: в выборке 2 обнаружены достоверно более высокие значения по показателям «интерналь-ность в семейных отношениях» (на уровне p ≤ 0,003), «интернальность в межличностных отношениях» (на уровне p ≤ 0,006) и «интернальность в отношении здоровья и болезни» (на уровне p ≤ 0,005).

Рис. 1. Сравнение усредненных результатов по изучаемым параметрам уровня субъективного контроля пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями: ряд 1 — выборка 1 (гипертоническая болезнь); ряд 2 — выборка 2 (ишемическая болезнь сердца); 1 — шкала общей интернальности; 2 — шкала интернальности в области достижений; 3 — шкала интернальности в области неудач; 4 — шкала интернальности в семейных отношениях; 5 — шкала интернальности в области производственных отношений; 6 — шкала интернальности в области межличностных отношений; 7 — шкала интернальности в отношении здоровья и болезни

Пациентам выборки 2 (ишемическая болезнь) в большей степени, чем гипертоникам, свойственна ответственность за всё, что связано с семейной жизнью; они способны брать на себя контроль над отношениями с окружающими людьми, как правило, их уважают окружающие; они считают себя ответственными за построение межличностных отношений с другими людьми; кроме того, они считают себя во многом ответственными за свое здоровье и полагают, что выздоровление зависит преимущественно от их действий.

Это может объясняться присущей людям выборки 2 (ишемическая болезнь сердца) социальной направленностью на развитие и поддерживание отношений, нежели на какую-либо деятельность. Сферой их психологического благополучия является общение и позитивные эмоции во взаимодействии с другими людьми (потребность заботиться, помогать, передавать свой опыт), они чувствуют ответственность за построение отношений и их сохранение.

В области отношения к здоровью и болезни пациенты выборки 1 относятся к экстер-нальному типу, они считают, что их заболевание вызвано причинами от них не зависящими и поэтому перекладывают ответственность за свое здоровье как на близкое окружение, так и на медицинский персонал.

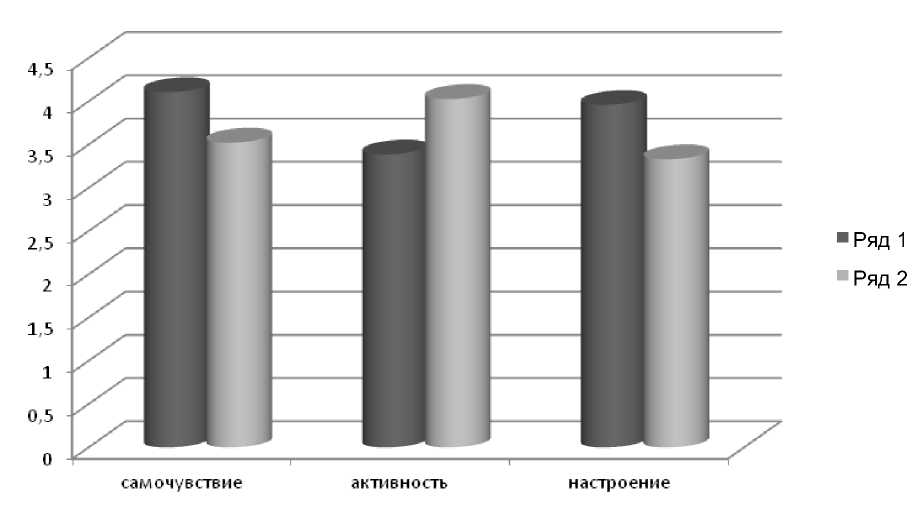

В методике САН благоприятным уровнем считается выраженность показателя более 4 баллов, а неблагоприятным — менее 4 баллов. Для представителей обеих выборок характерно, что самочувствие, активность и настроение находятся на уровне, близком к благоприятному уровню.

Анализируя выявленные различия в группах испытуемых, можно говорить о том, что у испытуемых выборки 2 обнаружены достоверно более высокие значения по показателю «активность» (на уровне p ≤ 0,004). При ишемии в большей степени проявляется работо- способность, стремление находить значимую деятельность, достигать в ней определенных успехов (рис. 2).

В выборке 1 обнаружены достоверно более высокие значения по показателям «самочувствие» (на уровне p ≤ 0,004) и «настроение» (на уровне p ≤ 0,005), гипертоников в большей степени характеризует оптимальное физическое и психическое самочувствие и настроение.

Рис. 2. Сравнение усредненных результатов по изучаемым параметрам самочувствия, активности, настроения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями: ряд 1 — выборка 1 (гипертоническая болезнь); ряд 2 — выборка 2 (ишемическая болезнь сердца)

Это согласуется с результатами Б. А. Гасилина, И. В. Грошева, которые отмечают, что обострение ишемического состояния и рецидивы гипертонической болезни приводят больного к унынию, плохому настроению, апатии. Данное состояние может затянуться на продолжительный период и перейти в хроническое состояние, у больного с аффективной патологией снижается вера в успех лечения [4; 6]. Больные начинают во всём сомневаться и раздражительно реагировать на замечания по поводу их повышенной активности, физическое утомление они изо всех сил скрывают, хотя оно активно нарастает.

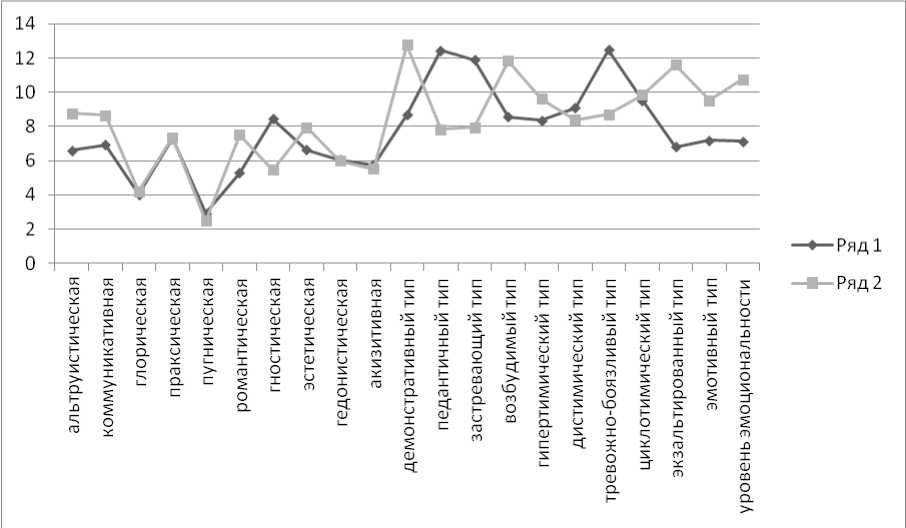

На рис. 3 представлены результаты диагностики личностного профиля пациентов двух выборок. Особенностями гипертоников являются средний уровень выраженности альтруистической, коммуникативной и эстетической эмоциональной направленности личности и высокий уровень гностической, средний уровень интегрального показателя эмоциональности, а также педантичный, застревающий, тревожно-боязливый типы акцентуаций характера. Это характеризует гипертоников как инертных людей, они застревают на психотравмирующих событиях, длительно переживают стрессовые ситуации. Как правило, это осторожные люди, с большим чувством ответственности. За внешней педантичностью скрывается неспособность или нежелание (боязнь) что-то менять, у них может быть очень устойчивым аффект, длительно сохраняется эмоциональный отклик, связанный с переживанием обиды.

Рис. 3. Сравнение усредненных результатов по изучаемым параметрам эмоциональной сферы и акцентуаций характера пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями: ряд 1 — выборка 1 (гипертоническая болезнь); ряд 2 — выборка 2 (ишемическая болезнь сердца)

В. Р. Вебер, Б. Б. Фишман, Н. В. Иванова считают, что хронически подавляемый гнев, вызываемый подобными ограничениями, может приводить к хроническому повышению кровяного давления, поскольку гнев не разряжается ни с помощью телесной агрессии, ни с помощью какой-либо сублимированной формы поведения, направленного на самоутверждение [5].

Пациентов с ишемической болезнью сердца характеризует высокий уровень альтруистической, коммуникативной и эстетической эмоциональной направленности личности, высокий уровень интегрального показателя эмоциональности, демонстративный, возбудимый и экзальтированный типы акцентуаций характера. Данный личностный профиль позволяет говорить о таких особенностях больных с ишемией, как потребность и постоянное стремление произвести впечатление, привлечь к себе внимание, быть в центре внимания; о демонстративном стиле поведения, импульсивности, высокой работоспособности и стремлении к достижению успеха во всём.

Гипотеза нашла свое эмпирическое подтверждение. Выявленные различия позволяют сформулировать рекомендации для медицинского персонала, родственников пациентов, а также для самих пациентов с гипертонической болезнью и ишемической болезнью сердца в период лечения и реабилитации.

Список литературы Особенности отношения человека к своему здоровью (на примере пациентов с заболеваниями органов системы кровообращения)

- Ананьев В. А. Основы психологии здоровья. Кн. 1. Концептуальные основы психологии здоровья [Электронный ресурс]. URL: https://www.studmed.ru/ananev-va-osnovy-psihologii-zdorovyakniga-1_d8929095b3e.html (дата обращения: 03.03.2020).

- Боль: руководство для врачей и студентов / под ред. Н. Н. Яхно. М.: МЕДпресс информ, 2009. 302 с.

- Вебер В. Р., Фишман Б. Б., Иванова Н. В. Особенности распространения тревожно-депрессивного синдрома и поведенческих факторов риска у больных артериальной гипертензией // Российский медицинский журнал. 2006. № 6. С. 40–43.

- Вознесенская Т. Г. Хроническая боль и депрессия // Фарматека. 2008. № 6 (160). С. 10–15.

- Гасилин В. С., Сидоронеко Б.А. Стенокардия. М.: Медицина, 1987. 239 с.

- Грошев И. В. Гендерно-личностные особенности представления пациентов о состоянии своего здоровья, переживания болезни и отношения к ней // Российский медицинский журнал. 2008. № 3. С. 37–41.

- Долженко М. Н. Взаимосвязь депрессивных и тревожных расстройств с сердечно-сосудистой патологией // Здоровье Украины. 2006. № 23/1. С. 4–9.

- Ксенофонтова Е. Г. Исследования локализации контроля личности — новая версия методики «Уровень субъективного контроля» // Психологический журнал. 1999. Т. 20, № 2. С. 103–114.