Особенности отпечатков зубчатых орнаментиров на керамике могильника андроновской (фёдоровской) культуры Предгорий Алтая Чекановский Лог-2

Автор: Савко И.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу отпечатков зубчатых орнаментиров на сосудах могильника андроновской (фёдоровской) культуры Чекановский Лог-2. Цель исследования - проанализировать отпечатки зубчатых орнаментиров и выявить изделия, орнаментированные одинаковыми (или похожими) инструментами, которые могли быть сделаны одним мастером или группой родственных мастеров. Из 49 проанализированных изделий, 26 орнаментировались зубчатыми инструментами. Все отпечатки были разделены на две группы: крупнозубчатые (длина зубца от 2,5 мм) и мелкозубчатые (длина зубца от 1 мм), и шесть подгрупп. Подгруппы объединяли сосуды, относящиеся к фрагментам одного изделия, а также посуду, характеризующие технологические традиции изготовления инструментов разных мастеров, по-видимому, принадлежащих одному близкому в культурном (или хронологическом) отношении населению. Выявлена корреляция размера зубцов с их количеством. Чем больше размер зубцов, тем больше длина рабочей поверхности и меньше количество зубцов. Нетипичные отпечатки зубчатых орнаментиров дополнялись нестандартной орнаментальной композицией изделий. Сосуды, орнаментированные крупнозубчатым штампом, в большинстве своем, были баночной формы, имели однозональную орнаментацию и простые элементы орнамента Мелкозубчатыми штампами орнаментировались сосуды горшечной формы, которые были украшены больше геометрическими мотивами с двух- или трехзональной разбивкой композиции. На пространстве могильника данные группы сосудов фиксируются на обоих частях некрополя, однако, для южного (прибрежного) участка характерны сосуды, украшенные преимущественно крупнозубчатым, а для северного -мелкозубчатым штампом. Данное обстоятельство можно объяснить различием по времени сооружения этих двух участков некрополя.

Керамика, андроновская (фёдоровская) культура, отпечатки зубчатых орнаментиров

Короткий адрес: https://sciup.org/145146089

IDR: 145146089 | УДК: 902.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0624-0632

Текст научной статьи Особенности отпечатков зубчатых орнаментиров на керамике могильника андроновской (фёдоровской) культуры Предгорий Алтая Чекановский Лог-2

Керамика, наиболее массовый археологический источник, помогает ответить на ключевые вопросы, связанные с процессами взаимодействия и генезиса культур. Одно из направлений, по которым проводится анализ керамики, – исследование орнамента. В изучении орнамента существуют различные подходы и методы. Е.В. Волковой предложена методика выявления посуды, изготовленной одним мастером, на основании которой одним из определяющих критериев, позволяющим определить подобные изделия, является использование одного и того же инструмента для нанесения орнамента и сходные традиции работы им [Волкова, 1998а, c. 136–137; Волкова, 2020]. Использование этой методики совместно с анализом стратиграфии, технологических и орнаментальных особенностей сосудов из могил, позволило Е.В. Волковой определить относительную хронологию погребений одного из крупнейших некрополей фатьянов-ской культуры [Волкова, 1998б, с. 53]. В результате применения этой методики Н.Ф. Степановой выявлено несколько групп сосудов, каждая из которых изготовлена отдельной группой мастеров, что позволило синхронизировать целый ряд погребений с разных могильников [Степанова, 2012, с. 45; 2015а; 2015б].

Применение методики определения сосудов одного мастера особенно актуально для андро-новской (фёдоровской) культуры, материальный комплекс которой, за редким исключением, характеризуется малочисленным и однотипным инвентарем, а также невыразительными погребальными сооружениями, что создает трудности для построения отно сительной хронологии как самого могильника, так и всей культуры в целом [Сав-ко, 2021, с. 195]. В этом отношении керамика, как наиболее массовый источник в фёдоровских памятниках, позволяет ответить на многие вопросы андроновской проблематики.

Цель данного исследования – проанализировать отпечатки зубчатых орнаментиров на сосудах могильника андроновской (фёдоровской) культуры Чекановский Лог-2 и выявить изделия, орнаментированные одинаковыми (или похожими) инструментами, которые могли быть сделаны одним мастером или группой родственных мастеров.

Характеристика источниковой базы и методика изучения отпечатков зубчатых инструментов

Могильник Чекановский Лог-2 расположен в Третьяковском р-не Алтайского края, в 3-3,2 км юго-восточнее с. Корболиха и приурочен к первой надпойменной террасе правого берега р. Алей, ныне относящейся к северо-восточному берегу Гилёвского водохр. Некрополь исследовался в 1997-2011,2013 гг. экспедицией БГПУ под руководством М.А. Демина и С.М. Ситникова [Демин, Ситников, 2007]. Всего изучено 46 погребений. Раскопки проводились на двух участках. Один раскоп находился на берегу, размываемом водохранилищем, там изучено 27 погребений андроновской культуры, которые на данный момент полностью опубликованы авторами работ [Там же, 2007]. Другой раскоп находился в 190 м к северо-западу от прибрежного раскопа и был расположен на поле сельскохозяйственного назначения, в районе советского скотомогильника. На этом участке исследовано 19 погребений андроновской культуры. Из 46 погребений сосуды обнаружены в 27 могилах, в которых найден 31 сосуд. В 24 могилах керамика находилась по одному сосуду, в двух могилах было по 2 сосуда, а в одной могиле - 3 сосуда. Более 50 фрагментов керамики найдено в надмогильном пространстве или в ходе сборов на берегу водохранилища.

Для исследования было отобрано 49 сосудов, из них 30 найдены в погребениях и 19 вне могил (в надмогильном пространстве или в ходе сборов на берегу водохранилища). Форма реконструируется у 24 изделий, из которых 12 горшковидных (сосуды с узким дном, имеется оформленная шейка и отогнутый наружу венчик, максимальное расширение тулова приходится на середину или верхнюю треть изделия), 8 баночных (сосуд с плоским дном и слегка выпуклыми боками, c закрытым устьем, без выраженного венчика) и 4 горшечно-баночных сосуда (слабопрофилированный горшок, по пропорциям приближающийся к банкам с невыразительной шейкой и более плавным переходом к ту-лову). Из 49 изделий шесть были без орнамента, на 17 экз. орнамент был нанесен только зубчатым орнаментиром, на 17 экз. - незубчатым и на 9 экз. декор наносился как зубчатым, так и незубчатым инструментом. Из других орнаментиров выявлен гладкий штамп и инструмент с округлым рабочим краем (палочка или лопатка), которым осуществляли вдавления и протаскивания. Среди элементов орнамента наиболее часто встречались каннелюры (21 экз.), треугольники различной конфигурации, вертикальный зигзаг (13 экз.) и вдавления или на-626

сечки (13 экз.). Внешняя поверхность сосудов зачастую заглаживалась инструментом с твердым рабочим краем (24 экз.) или лощилась (15 экз.). Цвет излома большинства сосудов (30 экз.) состоял из осветленных слоев мощностью 0,8-2,5 мм, примыкающих к внутренним и/или внешним стенкам сосудов, присутствовала коричневая с темно-серыми или серыми пятнами окрашенность внешних поверхностей изделий. Можно предположить, что обжиг сосудов проводился в условиях смешанной окислительно-восстановительной среды [Васильева, Салугина, 2013, с. 58-59; Цетлин, 2017, с. 280]. Большая часть посуды была изготовлена из среднепластичных глин, в которые искусственно добавляли минеральную примесь в виде шамота, и/или дресвы, а также органику [Савко, Федорук, 2020, с. 91-92].

В данном исследовании основное внимание уделено изучению отпечатков зубчатых инструментов, которые имеют больше параметров для сравнения, поэтому наиболее информативны и подходящие для анализа керамики. В исследовании используются основные критерии, ранее предложенные Н.Ф. Степановой для характеристики рабочего края зубчатых орнаментиров эпохи энеолита - ранней бронзы Алтая, к которым относятся: форма рабочего края, длина штампа, размеры, количество и форма зубцов [Степанова, 2015б, с. 402].

Основные параметры отпечатков орнамен-тиров для сравнения (рис. 1) были следующие: 1) способы нанесения орнамента (штампование и прокатывание) [Калинина, Устинова, 1990, с. 9; Глушков, 1996, c. 65]; 2) рабочий край орнамен-тира (округлый и прямой); 3) форма зубцов (поперечное сечение) - прямоугольная (типа А - длинная сторона зубца расположена вдоль рабочего края), прямоугольная (тип Б - длинная сторона зубца расположена поперек рабочего края), квадратная (тип В); 4) форма зубцов (продольное сечение) - прямоугольная, округлая, треугольная; 5) размеры зубцов* (ширина, длина, высота) - длинные зубцы и короткие зубцы; 6) длина штампа (см); 7) количество зубцов; 8) длина перегородки между зубцами; 9) форма перегородки между зубцами - треугольная, прямая, округлая; 10) угол наклона орнаментира по отношению к поверхности - прямой и острый.

Выявление одинаковых зубчатых инструментов о сложнено деформацией отпечатков орнамента, осуществляемой при обработке поверхности по суды (поверхность всех изделий, орнаментированных гребенчатым штампом, лощилась или заглаживалась после нанесения орнамента) и ее обжиге. Также такие признаки как длина рабочего края, количество и длина зубцов, значительно отличались даже в рамках одного изделия, что может быть объяснено формой сосудов в разных его частях. Площадь соприкосновения штампа с поверхностью в разных зонах сосуда (шейка, туло-во, придонная часть) отличается. В силу данных особенностей наиболее устойчивыми признаками для сравнения были те, которые меньше всего могли зависеть от формы изделия: форма зубцов (поперечное сечение), ширина зубцов орнамен-тира (эквивалентна ширине рабочей поверхности инструмента), форма перегородки между зубцами. Наблюдения показывают, что длина перегородки между зубцами – более устойчивый показатель для измерений, чем длина самих зубцов.

Результаты исследования

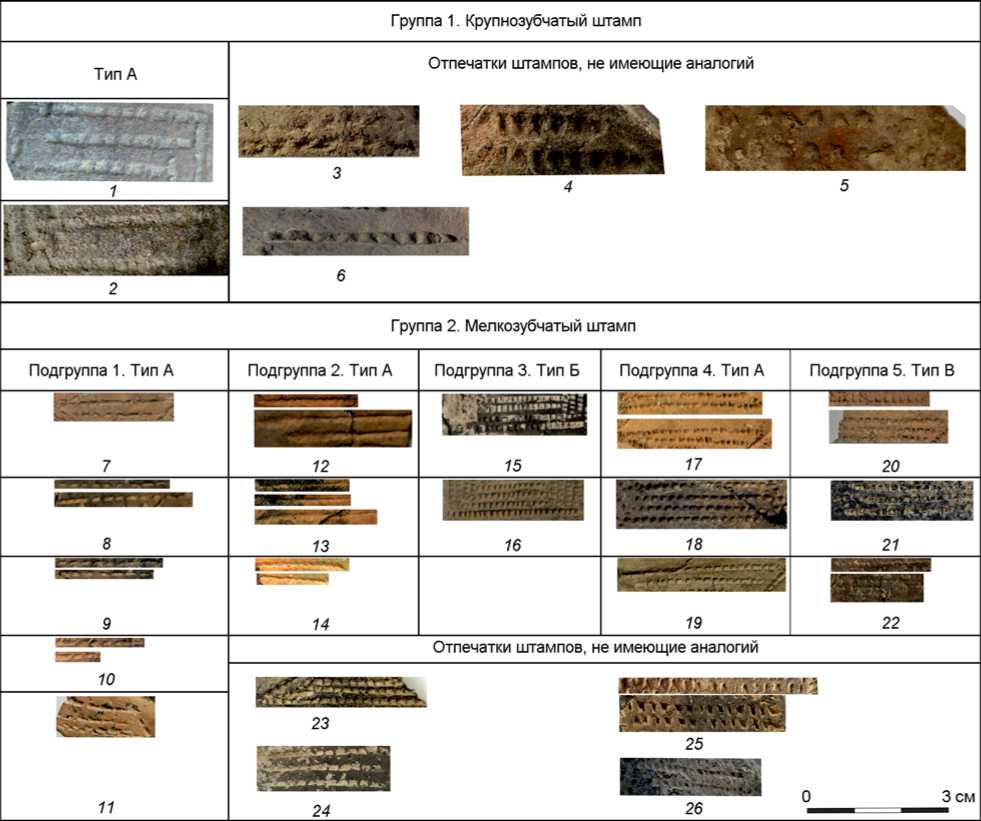

Все зубчатые орнаментиры были разделены по размеру зубцов на две группы: крупнозубчатый (крупногребенчатый) (длина зубца от 2,5 мм, площадь зубца от 6,7 мм²) и мелкозубчатый (мелкогребенчатый) штамп (длина зубца от 1 мм, площадь зубца от 1 мм²) (рис. 2).

В рамках групп были выделены подгруппы, которые объединяли наиболее схожие штампы. Определяющим признаком для выделения подгрупп была форма зубцов (поперечное сечение), а также ширина зубцов орнаментира и форма перегородки между зубцами.

Группа 1 (рис. 2, 1–6 ) крупнозубчатый штамп (6 экз. – 23,1 %). Штампованием были орнаментированы 4 сосуда (15,4 %), штампованием/прокаты-ванием 2 экз. (7,7 %)*. По поперечному сечению зубцы разделены по форме на прямоугольные – тип А (5 экз. – 19,2 %) и тип Б (1 экз. – 3,8 %), а также на квадратные – тип В (1 экз. – 3,8 %). Форма зубцов в продольном сечении была только округлой. Максимальные размеры зубцов находились в пределах 2,5–5 × 1,2–4 мм. Чаще встречались короткие зубцы (4 экз. – 15,4 %), чем длинные (2 экз. – 7,7 %).

Рис. 1 . Основные технологические параметры для анализа отпечатков зубчатого орнаментира.

Длина отпечатка штампа находилась в диапазоне от 3 до 4,6 см. Количество зубцов на инструменте варьировало от 9 до 14 шт. Размеры перегородки между зубцами от 0,4 мм до 2,7 мм. Форма перегородки между зубцами была треугольной (2 экз. – 7,7 %), прямой (2 экз. – 7,7 %) и округлой (2 экз. – 7,7 %). В большинстве случаев штамп располагался под прямым углом к поверхности сосуда (4 экз. – 15,4 %), в двух случаях штамп располагался под углом от 60 до 89° (2 экз. – 7,7 %).

В рамках группы 1, выделяются сосуды из могил № 6 и 28 (рис. 2, 1, 2 ), украшенные похожими инструментами. Орнамент наносился штампованием. Зубцы одного штампа были зачастую разной формы: прямоугольные (тип А), а центральные – иногда квадратные. Длина зубцов 2,5–2,7 мм, ширина

Рис. 2. Фото отпечатков зубчатого орнаментира на сосудах могильника Чекановский Лог-2.

1 – мог. 6; 2 – мог. 28; 3 – мог. 50, 2009; 4 – мог. 39 с. 2; 5 – кв. к-6, 1997; 6 – мог. 39, с.1; 7 – кв. к-7, 1997; 8 – кв. и-6, 1997; 9 – кв. н-12, 1997; 10 – кв. м-11, 1997; 11 – сб. 2 1998; 12 – кв. л-7, 1997; 13 – кв. т-12, 1997; 14 – сб. 1 1998; 15 – кв. б-15, 2005; 16 – мог. 43, с. 2; 17 – мог. 42; 18 – мог. 43, с. 1; 19 – мог. 51, 2010; 20 – кв. г-14, 2006; 21 – мог. 50, 2010; 22 – кв. б-13, 2007; 23 – мог. 43, с. 3; 24 – мог. 47, с. 2, 2008; 25 – кв. б-15, 2006; 26 – мог. 44.

-

2,5 мм (рис. 2). Рабочий край штампа на сосуде из мог. № 28 был длиннее, а зубцы располагались компактнее, чем на сосуде из мог. № 6. Средняя длина отпечатка – 4 и 3,7 мм, количество зубцов 12 и 14 шт. соответственно. Длина перегородки между зубцами 8 и 6 мм.

Группа 2 (рис. 2, 7–26 ) – мелкозубчатый штамп (20 экз. – 76,9 %). Техника штампования выявлена на 5 сосудах (19,2 %), в остальных случаях техника нанесения орнамента определена как штампование/ прокатывание. В поперечном сечении зубцы имели форму: прямоугольную (тип А) – 10 экз. ( 38,5 %), прямоугольную (тип Б) – 7 экз. (26,9 %), а также квадратную (тип В) – 3 экз. (11,5 %). Форма зубцов в продольном сечении была округлой – 12 экз. (46,2 %), подпрямоугольной – 7 экз. (26,9 %) и треугольной – 1 экз. (3,8 %). Размеры зубцов были 0,8– 628

-

2,2 × 0,5–2,1 мм. Чаще встречались длинные зубцы – 12 экз. (46,2 %), чем короткие – 8 экз. (30,8 %). Длина отпечатков штампа находилась в диапазоне от 2,1 до 4,2 см. Количество зубцов варьировало от 12 до 26 шт. Перегородки между зубцами были размерами от 0,1 мм до 1,9 мм. Перегородки между зубцами округлой – 4 экз. (15,4 %) и прямой – 16 экз. (61,5 %) формы. В большинстве случаев штамп располагался под прямым углом к поверхности сосуда – 15 экз.(57,7 %), в остальных случаях – под острым углом – 5 экз. (19,2 %).

В рамках группы 2, декорированной мелкозубчатым штампом, выделены пять подгрупп, которые объединяли наиболее схожие отпечатки орна-ментиров.

Подгруппа 1 (рис. 2, 7–11 ) Штамп имел прямоугольные (тип А), длинные зубцы, размерами 1,5–2

× 1 мм. Длина рабочего края достигала 2,7 см, количество зубцов 10–12 шт. Размер перегородки между зубцами в среднем 0,6 мм. Форма перегородки между зубцами была прямой.

Подгруппа 2 (рис. 2, 12–14 ) имела практически схожий мелкозубчатый штамп. Зубцы были прямоугольной формы (в поперечном сечении – тип А), длиной 1–2 мм, шириной 1 мм, по высоте короткие, длина отпечатка 2,5–2,7 см, количество зубцов 12–14 шт. Перегородки между зубцами размерами 0,1–0,3 мм имели округлую форму.

Подгруппа 3 (рис. 2, 15, 16 ). Зубцы были прямоугольной (в поперечном сечении – тип Б) формы, длиной 1–1,3 мм, шириной 1,3–2 мм, по высоте длинные. Протяженность рабочего края орнаменти-ра 2,6–3,3 см, количество зубцов 21–26 шт. В продольном сечении зубчики имели прямоугольную форму. Перегородки между зубцами прямые, длиной 0,2–0,5 мм.

Подгруппа 4 (рис. 2, 17–19 ). В поперечном сечении зубцы имели прямоугольную (тип А) форму, средней длиной 1–1,75 мм и шириной 1 мм. Зубцы были длинными. В продольном сечении зубчики прямоугольные. Длина отпечатков около 3 см, количество зубцов 16–18 шт. Перегородки между зубцами от 0,2 до 0,8 мм, прямой формы.

Подгруппа 5 (рис. 2, 20–21 ). В продольном сечении зубцы квадратной (тип В) формы, средней длиной 1–1,6 мм и шириной 1 мм. Зубцы были длинные. В продольном сечении зубчики имели подпрямоугольную форму. Длина отпечатков 2,1– 2,5 см, количество зубцов 15–17 шт. Перегородки между зубцами 0,1–0,2 мм (кроме одного сосуда (рис. 2, 22 ), где длина достигала 0,6 мм), прямой формы.

Подгруппы керамики, выделенные по сходству отпечатков орнаментиров, имеют и другие общие черты: в стилистике декора, форме и по некоторым признакам технологии изготовления сосудов.

Группа 2, подгруппа 1, 2 и 3 имеют наиболее схожие размеры и форму отпечатков, цвет излома и стилистику орнамента.

Группа 1, подгруппа 1, группа 2, подгруппы 4 и 5 имеют больше отличий в размерах и форме отпечатков, но наблюдается сходство в составе исходного сырья и формовочных масс, а также в стилистике орнамента. Каждая из этих подгрупп включает сосуды из погребений и керамику, найденную в надмогильном пространстве. По всей видимости, эти подгруппы отражают технологические традиции разных мастеров, принадлежащих одному близкому в культурном в отношении населению.

В целом представленные подгруппы со судов не подходят под все критерии изделий, сделанных одним мастером.

Обсуждение результатов и выводы

Таким образом, в результате анализа отпечатков зубчатых орнаментиров керамики могильника Че-кановский Лог-2 установлено следующее.

-

1. Типичные признаки зубчатых орнаментиров – прямоугольная форма зубцов (тип А) в поперечном и округлая в продольном сечении, количество зубцов от 10 до 20 шт., прямая форма перегородки, нанесение штампа под прямым углом к поверхности сосуда.

-

2. Нетипичные признаки гребенчатого штампа – квадратная форма зубцов в поперечном (тип В) и треугольная в продольном сечении, количество зубцов больше 20 шт., округлая и треугольная форма перегородки, нанесение штампа под углом.

-

3. Крупнозубчатые отпечатки орнаментиров наносились техникой штампования. Они имели округлые в поперечном сечении зубцы, длину рабочего края от 3 до 4,6 см, короткие зубчики в количестве от 9 до 14 шт., размеры перегородки до 2,7 мм.

-

4. Мелкозубчатые отпечатки штампов наносились преимущественно техникой штампования/ прокатывания. Они имели большее разнообразие формы зубцов в поперечной сечении (прямоугольная – тип Б и квадратная – тип В), чаще встречались длинные зубцы в количестве 12–26 шт., прямая форма перегородки средних размеров до 1,2 мм.

-

5. Выделенные в рамках крупно- и мелкозубчатых орнаментиров подгруппы позволили выявить сосуды, относящиеся к фрагментам одного изделия (группа 2, подгруппа 1, 2 и 3), а также посуду (группа 1, подгруппа 1, группа 2 подгруппа 4 и 5) характеризующие разные традиции изготовления инструментов, по-видимому, относящиеся к технологическим традициям разных (или родственных) мастеров, принадлежащих одному близкому в культурном (или хронологическом) отношении населению.

-

6. Отмечается корреляция размера зубцов с их количеством. Чем больше размер зубцов, тем больше длина рабочей поверхности и меньше количество зубцов. Сосуд из мог. № 39 (рис. 2, 6 ) имел самые большие зубцы длиной 5 мм, длина штампа была около 4,3 см, а количество зубцов было наименьшим среди всей керамической серии (9 шт.).

-

7. Нетипичные отпечатки зубчатых орнамен-тиров дополнялись нестандартной орнаментальной композицией изделий. Например, со суд из мог. № 47 (рис. 2, 25 ) имеет необычное продольное сечение зубцов приостренной формы, наибольшую среди мелкозубчатого штампа длину перегородки между зубчиками (1–2 мм) и острый угол наклона.

В орнаменте на зоне шейки присутствует редкий для андроновской (фёдоровской) культуры мотив – цепочка вертикальных треугольников, расположенных вершинами друг к другу, между которыми находится горизонтальный зигзаг [Савко, Федорук, 2020, с. 86, рис. 2–4].

В целом размер зубцов коррелирует со сложностью композиционного построения стилистики орнамента и формой изделий. Так, сосуды, орнаментированные крупнозубчатым штампом, в большинстве своем были баночной формы, имели однозональную орнаментацию, простые элементы орнамента – зигзаги, насечки и однозональные мо-носюжетные композиции. Мелкозубчатыми штампами орнаментировались в большинстве случаев сосуды горшечной формы, которые были украшены помимо зигзага геометрическими орнаментами (линейный и ковровый меандр, разные виды треугольников) с двух- или трехзональной разбивкой композиции. Исключением из данного правила был сосуд баночной формы из детского погребения (рис. 2, 26 ), который украшен самым маленьким по размеру зубчатым штампом с декором в виде вертикального зигзага.

Если соотносить размеры зубчатых штампов и сложность стилистики орнамента сосудов с разными участками некрополя, то можно сделать следующие выводы. Так, сосуды, орнаментированные мелким и крупным зубчатым штампом, простыми и сложными орнаментальными элементами, фиксируются на обоих участках некрополя. Однако для южного некрополя характерен преимущественно крупнозубчатый штамп с простым орнаментом в виде зигзагов, а для северного – мелкозубчатый штамп и более сложные орнаменты (различные виды треугольников и меандры). Если принимать во внимание, что андроновский орнамент развивался во времени от сложных орнаментальных построений к простым [Ситников, 1998, с. 72] или наоборот от простых к сложным [Илюшин, Борисов, 2013, с. 182–184; Леонтьева, 2016, с. 139–140], то можно предполагать, что на протяжении какого-то времени функционирования могильника его северная и южная части использовались фёдоровским населением одновременно. Но в какой-то промежуток времени больше использовалась южная часть могильника с традицией использования крупнозубчатых орнаментиров на баночных сосудах, а в какое-то время больше функционировал северный участок некрополя, сосуды которого были преимущественно горшковидной формы с мелкозубчатой традицией орнаментации.

Безусловно, представленный анализ зубчатых орнаментиров не позволяет однозначно ответить 630

на вопрос о синхронности погребений. Решению данной проблемы будет способствовать применение естественно-научных методов, в особенности представительной выборки радиоуглеродных дат, которые совместно с палеогенетическими исследованиями помогут выйти на уровень хронологии и этапов трансформации андроновского могильника Чекановсий Лог-2.

Автор выражает благодарность к.и.н., с.н.с. Барнаульской лаборатории ИАЭТ СО РАН Н.Ф. Степановой за консультации, ценные советы и в целом за оказанную помощь в написании работы.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект №20-18-00179.