Особенности палеозойской истории Североуральского осадочного бассейна

Автор: Антошкина А.И., Салдин В.А., Никулова Н.Ю., Сандула А.Н., Пономаренко Е.С., Шеболкин Д.Н., Шадрин А.Н., Канева Н.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 3 (207), 2012 года.

Бесплатный доступ

На основе новых данных по седиментации, закономерностям формирования циклических последовательностей и распределения разнофациальных отложений охарактеризована эволюция палеозойского Североуральского осадочного бассейна. Реконструкции обстановок осадконакопления проведены с учетом новых представлений о стратиграфии палеозойских отложений. Показаны событийные рубежи, менявшие характер осадконакопления, и представлены седиментационные модели.

Обстановка осадконакопления, событийный рубеж, континентальная окраина платформы, палеозой, североуральский осадочный бассейн

Короткий адрес: https://sciup.org/149129066

IDR: 149129066

Текст научной статьи Особенности палеозойской истории Североуральского осадочного бассейна

Североуральский осадочный бассейн — это составная часть крупного мегабассейна северо-восточной пассивной окраины Европейского континента в палеозое. Были изучены разрезы палеозойских отложений гряд Чернышева и Чернова, Верхнепечорской и К осью-Роговской впадин и западного склона севера Урала, а также разрезы верхнедевонских карбонатов по скважинам Хорейверской впадины. На протяжении почти 275 млн лет в Североуральском бассейне периодически происходила смена режимов терригенной, карбонатной или терригенно-кар-бонатной седиментации, что отражало геодинамическую перестройку континентальной окраины. Это выражалось в смене формационных триад, выделенных А. И. Елисеевым [4] в формаци

онные семейства и отражающих определенные этапы осадконакопления.

Разнообразие отложений кембрия— нижней перми позволяет представить латеральный ряд морских и континентальных фаций и палеогеографическую ситуацию формирования этих отложений (см. таблицу). Начиная с карадокского яруса позднего ордовика до сакмарского яруса ранней перми карбонатное осадконакопление было типичным для эпиконтинентальных морей пассивной окраины. Исключение составляют периоды среднего ордовика, среднего девона, раннего визе и конца ранней перми, когда терригенная седиментация была преобладающей в Североуральском осадочном бассейне. Реальные геологические тела отражают целый спектр разнообразных платформ-шельфов и платформ-рамп и

реконструкция онтогенеза осадочного бассейна важна для решения не только фундаментальных вопросов эволюции континентальных окраин, но и практических задач, так как палеозой Тимано-Североуральского региона является перспективным объектом поисков залежей углеводородного сырья.

Позднекембрийско-раннеордовик-ский этап. Изучение разрезов пограничного интервала доуралид-уралид — начального этапа палеозойской истории Североуральского осадочного бассейна показало [10], что в поздневендско-ран-некембрийское время на приподнятых разновозрастных блоках фундамента развивались площадные коры выветривания, а на пониженных участках рельефа шло образование моласс лаптопайской свиты. В конце кембрийского периода

Литофациальная типизация палеозойских отложений Тимано-Североуральского региона

|

Палеогеографическая обстановка (фациальная зона) |

Микрофация, литотип |

Ископаемый аналог |

|

|

Континентальная, субаэральная (кора выветривания, почвенные горизонты палеодолина) |

Глиноземистые и железистые пиролитовые и серицитовые сланцы Каолиниты, сидеритовые конкреции, микрокодиевые известняки Аллювиально-делювиальные гравелиты, песчаники, алевролиты |

Средний-верхний кембрий Приполярного и Полярного Урала; нижний визе и московский ярус Северного Урала |

|

|

Прибрежная низменная и аллювиальная равнины |

Пестроцветныепесчаники, алевролиты, аргиллиты, линзы конгломератов, гравелитов Кварцевые песчаники массивные и косослоистые с ост. позвоночных Косослоистые карбонатные песчаники со следами волновой ряби Кварцевые конгломераты с прослоями гравелитов |

Тремадок, прагиен, нижний эмс Полярного, Приполярного и Северного Урала, гр. Чернышева Нижний-средний катий, верхний лохков и Серпухов впадин Предуральского краевого прогиба (ПКП) Средний катий Приполярного Урала; верхний лохков и верхний аэрон Приполярного Урала, гряд Чернышева и Чернова |

|

|

Надприливная равнина (супралитораль), себха Осолоненная лагуна |

Эвапориты с прослоями глинистых доломитов с трещинами усыхания Корковые доломиты Пестроцветные аргиллиты с крупными глиптоморфозами сульфатов Аргиллиты слойчатые с трещинами усыхания, иногда пестроцветные Доломиты тонкослойчатые и биотурбированные с остатками остракод Доломиты массивные с цианобактериальными корками, тонкослойчатые Доломиты пестроцветные с трещинами усыхания |

||

|

О ZE |

Приливно отливная равнина |

Строматолиты пластовые, куполо- и караваеобразные Известняки сгустковые, микрофитолитовые Известняки микрозернистые, сферово-узорчатые с онкоидами Известняки пелитоморфные, микрозернистые с "глазковой" и фенестровой текстурами Известняки микробиальные со спонгистроматовой текстурой Известково-доломитовые брекчии, гравелиты, конгломераты; часто ассоциируются со строматолитами |

Верхний катий Приполярного Урала; верхний аэрон, венлок, лудлов Приполярного Урала гряд Чернышева и Чернова; верхний лохков Приполярного Урала; средний фран-фамен Приполярного и Полярного Урала, гр. Чернышева |

|

О со О с; >х -О |

А Верхняя литораль |

Известняки глинистые с гастроподами, остракодами, брахиоподами, амфипорами, низкое видовое разнообразие Известняки темные тонкоплитчатые, иногда глинистые Известняки доломитовые и доломиты известковые биотурбированные с угнетенной бентосной фауной, иногда с раковинными "мостовыми" |

|

|

< m |

Б Нижняя (иловая) литораль |

Мергели и аргиллиты тонкослойчатые с микрофауной, пиритизацией Мергели доломитовые с остракодами, пелециподами, водорослями Мергели доломитовые, известковые алевритистые, с линзами косослойчатых алевритистых известняков и ракушняков Известняки сгустково-комковатые, микрофитолитовые, сферово-узорчатые Известняки иловые с онкоидами и рассеянным детритом |

Франфамен Печорской синеклизы, гр. Чернышева, севера Западного Урала |

|

е с; 3 >s -О С[ о со О о |

А Отмель волновой зоны, баровая зона Б Рифовая отмель окраины шельфа |

Известняки онколитовые с спаритовым цементом Известняки биокластовые со спаритовым цементом, характерна грануляция Карбонатные песчаники, гравелитопесчаники со спаритовым цементом Оолитовые известняки со спаритовым цементом Ракушняки брахиоподовые, пелециподовые и гастроподовые Биогермы кораллово-строматопоровые, микробиально-водорослево-строматопоровые Биостромы кораллово-строматопоровые и строматопоровые Известняки криноидные с присутствием илового цемента Известняки (доломиты) сортированно-биокластовые массивные или косослоистые со спаритовым цементом Биогермные массивные известняки (доломиты) из массивных, корковых, пластинчатых и ветвистых каркасных организмов, с пятнистой текстурой Известняки (доломиты) массивные биокластовые как сортированные, так и несортированные Карбонатные брекчии, конглобрекчии, гравелиты, гравелито-песчаники из обломков рифовых организмов и пород с микробиальной оболочкой Известняки иловые с несортированными биокластами, иногда слойчатые, характеризуют заполнение рифовых полостей и межрифовых лагун |

Нижний теличий, пржидолий Приполярного и Северного Урала, гр. Чернышева; нижний лохков Приполярного Урала; средний фран-турне, средний-верхний визе, гжель-ассель, сакмар гр. Чернышева, Приполярного и Северного Урала Средний катий, верхний аэрон, венлок-лудлов, верхний лохков-нижний эмс Печорского Урала; верхний визе-серпухов, Приполярного Урала |

Палеогеографическая обстановка (фациальная зона)

Микрофация, литотип

Ископаемый аналог

Сублитораль-неритовая область

(зоны волнового базиса, штормов; ниже штормового базиса;

склон иловой впадины)

Известняки глинистые биотурбированные с редкой бентосной фауной Мергели с линзовидными прослоями известняков биокластовых Аргиллиты, мергели с ходами илоедов

Прослои карбонатных брекчий с градационной слойчатостью.

Темпеститы

Биотурбированные глинистые известняки с разнообразной фауной, с прослоями мергеля, иногда с конкрециями кремней

Ракушняки в глинистых известняках и мергелях

Мергели с линзами несортированных биокластовых известняков Биоморфные кораллово-строматопоровые, коралловые, мшанковые, амфипоровые и строматопоровые известняки

Биогермные ядра кораллово-строматопоровых известняков Бугристо-наслоенные иловые известняки с разнообразной фауной, следами ихнофауны, строматактисовой текстурой

Слоистые и биотурбированные известняки с раковинными "мостовыми" Линзы кварцевого алевролита среди биокластовых, глинистых известняков

Аргиллиты, мергели доломитисто-известковые, глинистые известняки горизонтально-слоистые с обильными ходами илоедов, угнетенной фауной Аргиллиты, мергели неяснослоистые с нодулями илового известняка с угнетенной фауной, с намывами биокластов по наслоению Карбонатные брекчии из удлиненных обломков илового известняка, иногда с переходами в ракушечники с градационной слойчатостью и бороздами размыва на нижней поверхности

Средний ордовик, нижний катий, руддан, нижний аэрон, нижний теличий, пржидолий-нижний лохков Печорского Урала, Предуральского краевого прогиба (ПКП);

венлок, средний-верхний карбон гр. Чернышева, Приполярного и Северного Урала;

средний фран-фамен гр. Чернышева

Склон карбонатной платформы (пелагические и гемипелагические осадки; сублитораль-ниже базиса действия волн; иловая впадина)

Известняки биокластовые и литокластовые, с поверхностями размыва, с резкими границами разных типов осадков

Карбонатные гравелиты и гравелито-песчаники с иловым цементом

Известняки криноидные с градационной слоистостью

Рифовые конглобрекчии с биокластовым цементом

Известняки микрозернистые, мергели и аргиллиты с линзами биокластового известняка

Известняки пелитоморфные и глинистые зеленовато-серые с включением биокластового материала

Аргиллиты алевритистые тонко-горизонтальнослоистые

Известняки криноидно-мшанковые биокластовые с пелитоморфным глинисто-известковым цементом

Полибиокластовые известняки с линзами диагенетических кремней

Биогермные и биокластовые известняки скелетных холмов

Известняки пелитоморфные, аргиллиты

Лландовери, лудлов Полярного и Приполярного Урала прагиен-нижний эмс Северного Урала; верхний визе-серпухов Приполярного Урала, верхний карбон-нижняя пермь (сакмарский ярус) Полярного, Приполярного и Северного Урала

Открытый глубокий шельф.

Некопенсированная впадина (оползневые и гемипелагические отложения склона поднятия во впадине, глинисто-карбонатныеи терригенные турбидиты)

Известняки иловые, иногда биокластовые, бугристо-наслоенные с мелкой бентосной и редкой нектонной фауной, с ходами илоедов Аргиллиты горизонтальнослойчатые с редкой планктонной и мелкой бентосной фауной

Известняки глинистые тонко-волнистослойчатые с немногочисленной глубоководной бентосной и планктонной фауной

Аргиллиты известковистые тонкослойчатые с многочисленной мелкой тонкостенной бентосной фауной по наслоению и редким планктоном Спонголитовые известняки (доломиты) Радиоляривые известняки (доломиты)

Известняки иловые с линзами и конкрециями известняков биокластовых

Известняки иловые углеродисто-глинистые

Известняки микрозернистые глинистые рассеянной планктонной фауной, окремненные

Известняки иловые неравномерно-биокластовые с углеродистым веществом и обильным аутигенным пиритом

Мергели, аргиллиты известковистые с планктонной фауной, ходами илоедов, с линзами известкового гравелитопесчаника

Сланцы углеродисто-глинисто-кремнистые

Кремнисто-глинистые спикуловые известняки

Глинистые полибиокластовые известняки с градационной -слоистостью в нижней части

Аргиллиты темно-серые

Граувакковые песчаники с градационной слоистостью, алевролиты и аргиллиты

Верхний фран-фамен гр. Чернышева, Печорской синеклизы, впадин ПКП; турне-нижняя пермь Полярного и Приполярного Урала; артинскийярус Северного, Приполярного и Полярного Урала, ПКП

на территории современного Западного Урала закладывалась рифтовая впадина, скорость образования которой не была одинаковой. На участках, где скорость погружения была относительно высокой, коры выветривания сохранялись в разрезе, на других — они успевали разрушиться. Следы их разрушения установлены в подошве уралид (рис. 1). В позднекембрийско-раннеордовикское время на современной территории хр. Ен-ганепэ повсеместно установились прибрежно-морские мелководные условия, сопровождавшиеся щелочно-базальтовым подводным вулканизмом. На Приполярном Урале наблюдаются фрагменты отложений, заполнявших долины палеорусел и представленных алькесвожской толщей, что ознаменовало окончательное завершение континентального этапа осадконакопления. Ордовикская трансгрессия медленно проникала в пониженные участки суши. Вверх по разрезу зернистость пород уменьшается, в конгломератах увеличивается количество прослоев гравелитов и песчаников, что характеризует обстановку равномерно погружающейся континентальной окраины с преобладающей терригенной седиментацией вплоть до позднего ордовика.

Позднеордовикско-раннедевонский этап . Осадконакопление в течение данного этапа контролировалось периодической активизацией разнообразных тектонических процессов (региональных и глобальных) и чередованием биосферных событий [1]. Наиболее выразительно это отражено в истории рифообра-зования (рис. 2). Появлению рифов в начале позднекатийско-го времени способствовали не только расположение в приэкваториальных палеоширотах, но и образование мелководного карбонатного шельфа в результате заложения Палеоуральского океана, возникновение которого В. Н. Пучков связывает с эпиконтинентальным рифтогенезом [11]. В зарифовой области на более интенсивно погружающихся блоках фундамента (во впадинах Предуральского краевого прогиба и Печорской синеклизы) формировались мощные сульфатно-карбонатные толщи. В середине позднего катия рифы были эродированы и затем затоплены во время предхирнантской (яптикшорской) трансгрессии [2]. В раннем хирнанте проявилась резкая регрессия (брекчии бадьюшорской свиты [3]), а в позднем — на окраине шельфа возобновилось рифообразование (каменнобабская свита). Признаки супралиторальной эрозии, связанной с последним импульсом позднеордовикского оледенения, проявились в кровле ордовикского разреза [21]. Глобальная силурийская трансгрессия способствовала длительному затоплению

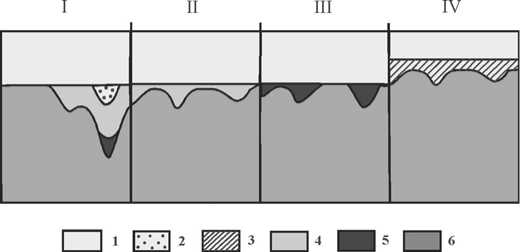

Рис. 1. Взаимоотношения уралид/доуралид и фациальная принадлежность базальных горизонтов уралид на севере Урала.

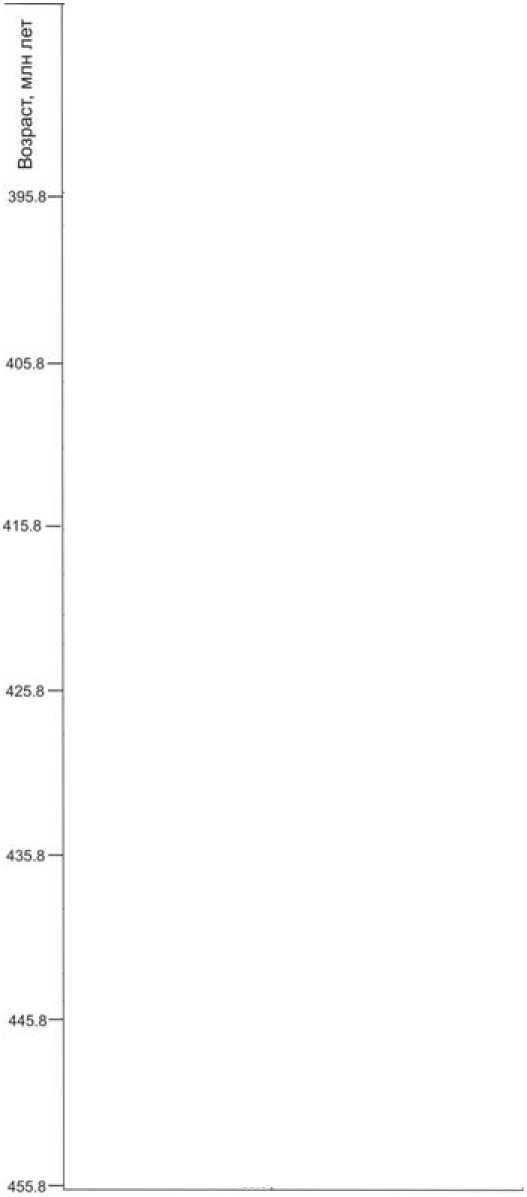

Рис. 2. Эволюция окраины карбонатной платформы на западном склоне севера Урала и распределение обстановок осадконакопления в позднеордовикско-раннедевонское время. 1 — солеродные лагуны; 2 — шельфовые зарифовые лагуны; 3 — сублиторальная зона с широким латеральным распространением сходных илово-карбонатных осадков; 4 — отмели с распространением органогенных песков, вадозным диагенезом или биогермами; 5 — рифы на окраине шельфа; 6 — предрифовый континентальный склон с рифовым шлейфом; 7 — депрессии на окраине платформы; 8 — скелетные холмы; 9 — терригенные флишевые отложения; 10 — эрозионная поверхность со стратиграфическим перерывом. Усл. обозн. для рис. 2 и 4.

I—IV — районы: I — хр. Малдынырд (Приполярный Урал); II — г. Маяк, (р. Балбанью, Приполярный Урал), г. Саурипэ (Полярный Урал); III — руч. Састумнел (р. Ельма, Северный Урал), оз. Двойное (хр. Ния-Хой; Полярный Урал); IV — р. Печора (Северный Урал); хр. Малдынырд (ПриполярныйУрал), хр. Енганепэ и Манитанырд (Полярный Урал); 1—5 — обстановки осадконакопления: 1 — прибрежно-морская, 2 — дельтовая, 3 — аллювиально-пролювиальная, 4 — элювиально-делювиальная, 5 — кора выветривания;

6 — породы фундамента

карбонатной платформы вплоть до позднего аэрония, когда в филиппьельское время стала формироваться рифовая система из рифов-бугров, межрифовых лагун и пэтч-рифов. Во время глобальной регрессии в конце аэрония они подверглись эрозии, а затем были затоплены те-лической трансгрессией (маршрутнинс-кое время) до позднего теличия (ранне-устьдурнаюское время). Резкое падение уровня моря на границе лландовери-венлока проявляется формированием коры выветривания в разрезах Баганс-кой площади Хорейверской впадины [17], развитием синседиментационных размывов и отсутствием нижней части венлокских отложений (Приполярный Урал). Однако в разрезе р. Изъяю на гр. Чернышева нижневенлокские отложения сохранились [18,19], что отражает дифференциацию морского дна в результате активизации блоков фундамента на рубеже лландовери и венлока. С позднего венлока до середины лудфордия развивались мощные окраинно-шельфовые барьерные рифы. В конце раннего лудфордия мощная регрессия привела к эродированию карбонатной платформы, а в позднем лудфордии в результате резкой раннегребенской трансгрессии и гуми-дизации климата — к образованию эвксинных обстановок на окраине шельфа (ПриполярныйУрал). В итоге окраинно-шельфовое рифообразование прекратилось на период до 8 млн лет, т.е. до позднего лохкова [2], когда после длительного затопления карбонатной платформы на окраине новообразованного шельфа вновь началось рифообразование. Солеродные лагуны во впадинах зари- фового бассейна (в Предуральском краевом прогибе, Печорской синеклизе) были характерны для того времени. В прагиене на окраине узкого карбонатного шельфа сформировалась система мощных барьерных рифов. Появление прослоев кварцевых алевролитов в нижне-эмсских органогенно-аккумулятивных постройках на севере Урале, вероятнее всего, связано с завершением акадской фазы каледонского орогенеза. Позднеор-довикско-раннедевонский этап завершился после крупной регрессии глобальной позднеэмсской трансгрессией, сопровождавшейся событием вымирания [1].

Среднедевонско-раннефранский этап связан с развитием Печоро-Кол-винской палеорифтовой зоны, являющейся фактическим продолжением Камско-Кинельской системы прогибов. В это время накапливались смешанные терригенные, терригенно-карбонатные отложения с проявлением вулканизма в пределах расчлененной платформы. Существовавшая на окраине Североуральского морского бассейна пражско-ран-неэмсская система линейного барьерного рифа распалась, хотя спорадически небольшие кораллово-строматопоровые биогермы продолжали существовать на окраине терригенно-карбонатной рампы, трансформировавшейся из платформы-шельфа в результате внутриплитного активного рифтогенеза.

Среднефранско-турнейский этап. Рельеф дна в это время в целом представлял собой расчлененный терригенно-карбонатный шельф, состоящий из мелководных карбонатных банок, обрамленных на склонах органогенными соору жениями и окруженных областями понижений либо с застойными эвксинными морскими водами, либо с клиноформными заполнениями. Морской бассейн в это время наряду с неустойчивым тектоническим режимом дна, глобальными и региональными колебаниями уровня моря характеризовался кратковременными проявлениями гумидизации и ари-дизации климата, а также повышением солености или опреснением вод [1,5, 6, 9, 22 и др.]. Частая смена обстановок осадконакопления послужила причиной развития своеобразных микробиальных холмов на склонах внутришельфовых карбонатных изолированных платформ (рис. 3), а глобальные биосферные изменения проявились в аноксических и биотических событиях на границах франа-фамена и девона—карбона. Следует отметить, что событие на рубеже франа-фа-мена фактически не затронуло бентосную биоту микробиальных холмов [21], хотя отчетливо проявилось в пелагической фауне в пределах всей платформы [25,26 и др.]. Нестабильные условия не позволяли бентосным экосистемам достигать рифовых (диверсификации и климакс-ной) стадий экологической сукцессии. Поэтому органогенные сооружения, несмотря на их длительное существование (около 23.5 млн лет), развивались только на пионерных стадиях, которые отвечают холмам [24].

Визейско-среднекаменноугольный этап . История осадконакопления в ви-зейское время реконструируется в следующей последовательности событий (рис. 4). Пред- и ранневизейский перерыв зафиксирован наличием сидерито-

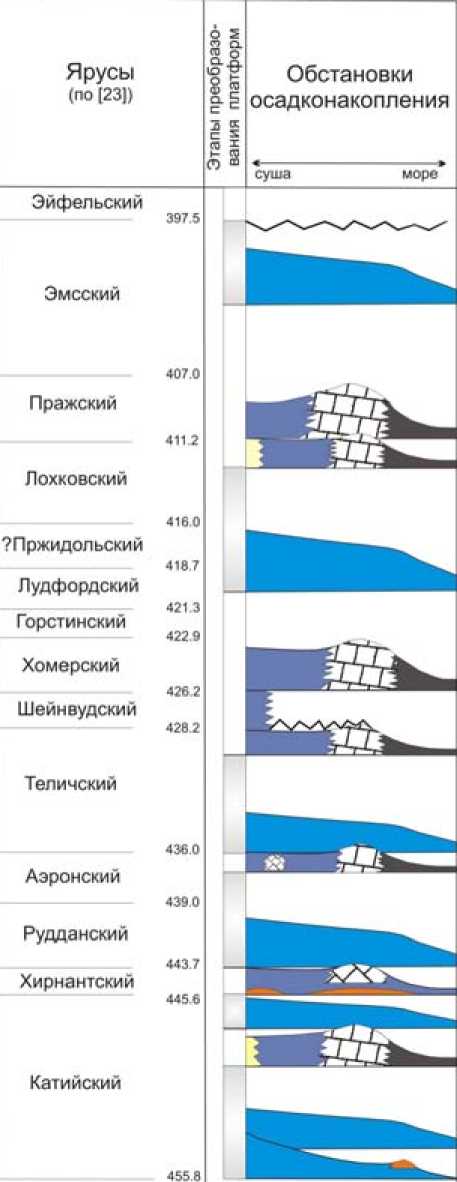

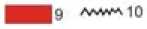

Рис. 3. Распределение обстановок осадконакопления в пределах нижнефаменской карбонатной банки на примере скважин Дюсушевской площади Хорейверской впадины.

1—3 — градации литокомплексов по данным ГИС и глинистости в породах: 1 — сильная, 2 — средняя, 3 — слабая; 4—7 — обстановки: 4 — отмелей с подвижноводным режимом; 5 — спокойноводных лагун и впадин; 6 — переходных лагун и склонов с неустойчивым гидродинамическим режимом; 7 — склонов карбонатных платформ, переходных к бассейновым фациям

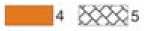

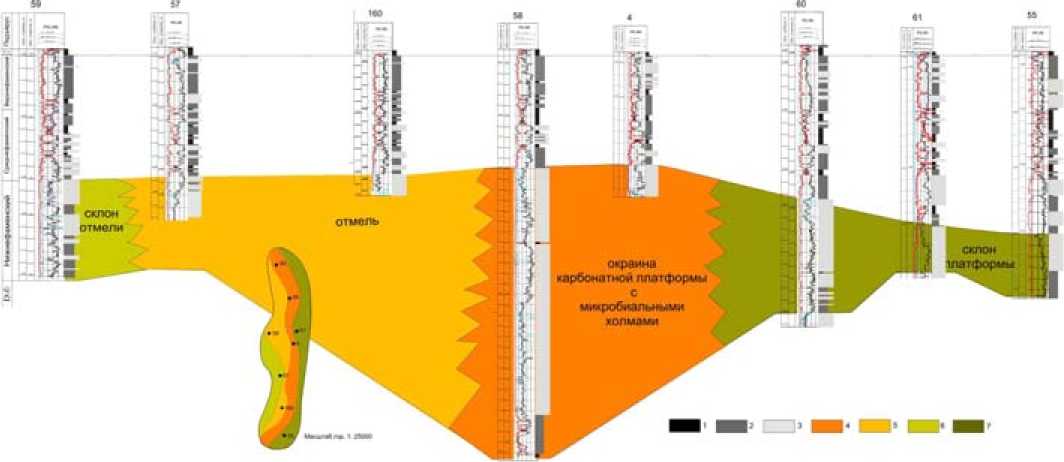

Рис. 4. Эволюция окраины каменноугольно-раннепермской карбонатной платформы! на западном склоне Северного Урала и распределение обстановок осадконакопления. Усл. обозн. см. на рис. 2.

носных каолинитовых аргиллитов в ко-сьинском горизонте на Приполярном Урале и выпадением косьинского и ра-даевского горизонтов в платформенных разрезах. В раннебобриковское время на Северном Урале в прибрежно-морских условиях формировались песчаные бары в приустьевых частях рек, а на них формировался почвенный горизонт [7], что свидетельствует о крупной регрессии в морском бассейне. В конце бобриков-ского времени произошла крупная трансгрессия, которая на Приполярном Урале отмечена образованием битуминозных известняков и углистых аргиллитов [12].

На Северном Урале в тульско-алексинское время наблюдалось устойчивое обмеление морского бассейна, которое в михайловское время привело к образованию в западных районах островного мелководья. В то же время в восточных районах существовали условия мелководного шельфа с депрессиями. Веневское время характеризовалось установлением мелководно-морских обстановок с активной гидродинамикой на западе. В восточных областях, где глубина бассейна была ниже базиса действия волн и благоприятствовала развитию богатый фито- и биоценозов, резких изменений в обстановках осадконакопления не наблюдалось. В протвинское время более спокойный тектонический режим способствовал преобладанию сублиторальных условий осадконакопления.

В среднекаменноугольное время на территории Северного и Приполярного Урала существовали различные условия осадконакопления, обусловленные дифференциацией дна морского бассейна. На Северном Урале в начале башкирского века после обширной регрессии установились пелагические обстановки открытого моря карбонатной платформы!. Начавшаяся активизация инверсионных движений способствовала возникновению позднее островных мелководий и отмелей на шельфе. На Приполярном Урале (бассейн р. Щугер) выделяются три этапа осадконакопления. Первый этап выделялся довольно резкими колебаниями уровня моря, что проявилось в чередовании слоистых известняков и более массивных карбонатных псефитолитов. На втором этапе была характерна постепенная смена литотипов в трансгрессивной части циклитов и резкая — в регрессивной. Это способствовало накоплению мощных толщ карбонатно-глинистых пород на западе и формированию своеобразных органогенных сооружений — скелетных холмов [1] — на востоке [16], отражая начавшуюся дифференциацию морского дна, наиболее отчетливо проявившуюся в конце среднего карбона — на третьем позднемосковском этапе.

Позднекаменноугольно-раннеперм-ский этап . Касимовско-сакмарский этап карбонатного осадконакопления на Северном Урале разделяется на два подэтапа: касимовско-среднегжельский и по-зднегжельско-сакмарский. Первый подэтап был представлен в основном обстановками открытого мелкого моря и относительно спокойным тектоническим режимом. Второй подэтап проходил в условиях отчетливой дифференциации рельефа дна и представлен разнообразием обстановок осадконакопления на окраине карбонатной платформы. При сравнении фациальных профилей в разные этапы развития седиментационного бассейна отмечается регрессионное смещение скелетных холмов в западном направлении (рис. 4).

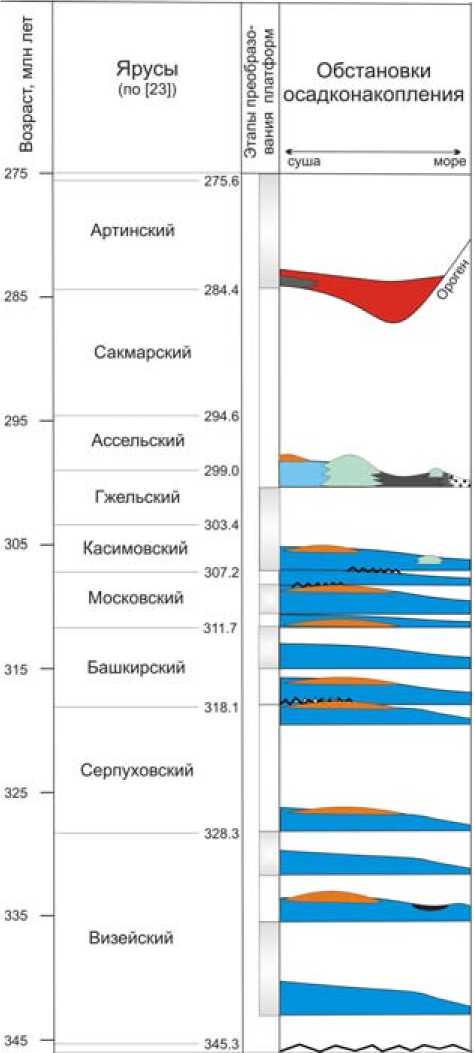

Предорогенный позднекаменноуголь-но-артинский этап Североуральского осадочного бассейна, охарактеризованный разнообразием обстановок осадконакопления по площади и в разрезе (рис. 5), подразделяется на два подэтапа: поздне-каменноугольно-сакмарский и артин-ский. Самый широкий спектр обстановок представляет первый подэтап в пределах Большесынинской впадины! Предураль-ского краевого прогиба. В относительно глубоководных условиях депрессий и открытого шельфа накапливались глинисто-известковые осадки шеркыртинского типа [15]. Скелетные и иловые холмы! (ко-жымского типа) формировались в относительно глубоководныхусловиях на возвышенных участках дна бассейна, западнее которых накапливались мелководноморские преимущественно биокластовые осадки шаръюского типа [14]. Между этими мелководными и глубоководными отложениями образовалась узкая зона переходных отложений нижнещугерского типа, т. е. в позднем карбоне осадки формировались в обстановках, сходных с деп-рессионными, а в ранней перми — в условиях, близких к мелководным. Глинисто-известковые осадки поднятий в глубоководной части открытого шельфа (се-зымского типа) известны! лишь в полярно уральской части бассейна. На Северном Урале верхнекаменноугольные отложения подобны мелководным кремнисто-кар-бонатным отложениям шаръюского типа. В ассельско-сакмарское время обстановки с востока на запад существенно дифференцировались, и севернее рифогенные известняки кожымского типа вверх по разрезу переходят в глинисто-известковые отложения шеркыртинского типа

Рис. 5. Блок-диаграмма, иллюстрирующая структуру верхней части верхневизейско-нижнеартинской карбонатной формации в Североуральском осадочном бассейне в раннепермское время.

1—3 — орогенные формации: 1 — нижнемолассовая (P 1 ar 2 —РщЩ, 2 — флишевая (Рщ^), 3 — флишевая (P j a+s); 4—9 — градации: 4 — глинисто-известняковая сезымская, 5 — рифогенная кожимская, 6 — глинисто-известняковая шеркыртинская, 7 — кремнистоизвестняковая нижнещугорская, 8 — известняковая шаръюская, 9 — артинские кремнисто-глинистые спикуловые известняки

-

[14]. Важно отметить, что на территории Большесынинской впадины эти обстановки менялись на площади, а на Северном Урале их смена наблюдается во времени.

В артинском веке во всем Североуральском осадочном бассейне происходила смена условий осадконакопления, обусловленная заложением Предуральского краевого прогиба [13]. На востоке карбонатная седиментация сменилась терригенной — начался этап накопления флишевых толщ в наиболее пониженных участках морского дна, в пределах распространения сезымского и шеркыртинского типов разрезов. Лишь на западе в относительно глубоководных условиях еще продолжалось накопление кремнисто-глинисто-известковых осадков. Аналогичные отложения перекрывают верхнекаменно-угольно-нижнесакмарские скелетные холмы в пределах Большесынинской впадины и южной части Косью-Роговской. Необходимо подчеркнуть, что артинские кремнисто-глинисто-известковые отложения формировались одновременно с терригенными, поэтому в некоторых разрезах разного типа обнаруживаются слои терригенных пород. В позднеартинское время глубоководный прогиб заполнялся терригенным материалом повсеместно.

Таким образом, рассмотренная выше эволюция палеозойского осадконакопления на северо-восточной пассивной окраине Европейской платформы показывает сложный онтогенез седиментационного бассейна. Он начался этапом континентального осадконакопления (заложением Палеоуральского океана), прошел неоднократую разнообразную смену морских обстановок и завершился также мощным континентальным этапом осадконакопления — формированием складчатого сооружения Урала, который в данной статье не обсуждался. Внутриплитный пассивный и активный рифтинг и пострифтовое погружение влияли на распределение фаций и преобразование платформ-рамп в платформы-шельфы. Эволюцию палеозойского рифообразования определяли палеогеографическое положение палеоконтинента Балтики (затем Лавруссии и Лав-разии), эвстатические колебания уровня моря, развитие Палеоуральского океана и геодинамическая позиция северо-востока Европейской платформы. Особенности режимов седиментации на разных этапах развития осадочного бассейна контролировались прежде всего эволюцией рельефа фундамента и Палеоуральского океана.

Список литературы Особенности палеозойской истории Североуральского осадочного бассейна

- Антошкина А. И. Рифы в гео-биосферной системе // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2010. № 9 (2). С. 2-4.

- Антошкина А. И. Раннепалеозойское рифообразование на севере Урала как пример его взаимосвязи с гео-биосферными изменениями // Рифогенные формации и рифы в эволюции биосферы: Серия «Гео-биологические системы в прошлом». М.: ПИН РАН, 2011. С. 116-141.

- Антошкина А. И. Генетические типы карбонатных псефитолитов нижнего палеозоя севера Урала: II. Типы, модели и особенности формирования // Литосфера, 2011. № 3. С. 39-49.

- Елисеев А. И. Геологические формации и методы формационного анализа. Сыктывкар: Геопринт, 2008. 35 с.

- Канева Н. А. Литолого-геохимическая характеристика фаменских отложений Центрально-Хорейверской и Ошкотынской площадей Печорской синеклизы // Материалы конф. «Ломоносов - 2011». М.: МГУ, 2011.