Особенности подготовки будущего педагога к профессиональной деятельности в современных условиях развития высшей школы

Автор: Акутина С.П.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 1-3 (10), 2014 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140106881

IDR: 140106881

Текст статьи Особенности подготовки будущего педагога к профессиональной деятельности в современных условиях развития высшей школы

Социально-модернизационная ситуация развития высшего образования в нашей стране привела к тому, что перед российской высшей школой стоят более сложные задачи в подготовке специалистов, особенно это касается педагогической сферы. Основным инновационным направлением деятельности высшего образования должно стать удовлетворение потребностей личности в таких знаниях, которые позволяли бы эффективно их использовать на рынке труда и успешно социализироваться в современном мировом социуме. Специалист сегодняшнего дня должен обладать такими компетенциями, которые позволяли бы с максимальной мобильностью адаптироваться в новых условиях. Особенность профессиональной деятельности преподавателя высшей школы заключается в том, что она является многообразной, сложноорганизованной и состоит из нескольких взаимосвязанных компонентов. Отдельные конкретные виды деятельности различают по форме, способам осуществления, временной и пространственной характеристикам, функциональной направленности. Мы выделяем следующие функции, обеспечивающие продуктивность подготовки будущего специалиста в процессе профессиональной подготовки: диагностико-аксиологическая, гуманно-личностная, рефлексивноаналитическая, ценностно-ориентированная, коммуникативно управленческая [1].

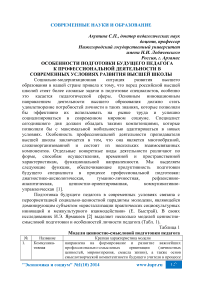

Подготовка будущего педагога в современных условиях связана с переориентацией социально-ценностной парадигмы молодежи, являющейся доминирующим субъектом «кристаллизации практических социокультурных инноваций и межкультурного взаимодействия» (Е. Быстрай). В своих исследованиях И.Э. Ярмакеев [2] выделяет несколько моделей ценностносмысловой подготовки и особенностей личности педагога (Табл. 1).

Таблица 1

Модели ценностно-смысловой подготовки педагога

|

№ |

Название |

Краткая характеристика модели |

|

1. |

Коммуникативная |

направлена на формирование и развитие важнейших профессионально-смысловых ориентации (личностных ценностей, мировоззрения, смысла жизни), а также основ смыслотворческой компетентности будущего учителя в процессе |

|

живого общения преподавателя и студентов, проникнутого взаимопониманием. |

||

|

2. |

Активнопоисковая |

направлена на становление основ компетентности путем организации поисково-смысловой деятельности студентов на практических и внеаудиторных занятиях, в процессе самостоятельной учебной и исследовательской работы. |

|

3. |

Рефлексивная |

направлена на становление профессионально-смыслового самоотношения, развитие способностей к профессиональному самоопределению и саморазвитию (внутренний диалог) |

|

4. |

Имитационная |

направлена на становление основ смыслоориентационной и смыслорегуляционной компетентностей, а также базовых ценностно - ориентированных и профессионально опосредованных качеств личности. |

|

5. |

Деятельнопрактическая |

осуществляется путем организации самостоятельной профессионально-смысловой деятельности студентов в процессе педагогической практики и работы в студенческих педагогических отрядах. |

|

6. |

Профессионально-смыслового саморазвития |

направлена на становление смысло-творческой компетентности будущего учителя и основывается на использовании метода самостоятельного поиска и решения студентами практических проблемно-смысловых ситуаций в учебном процессе в ходе практической деятельности. |

В подготовку специалиста мы включаем следующие параметры: духовно-ценностное обучение студентов педагогических специальностей, качество научно-методической работы профессорско-преподавательского состава, духовно-ценностное воспитание личности; педагогическую практику как средство подготовки будущего педагога.

С целью реализации первого направления осуществляется подготовка в течение всего обучения в вузе через такие формы, как лекционные, семинарские, лабораторные и практические занятия по предметам общепрофессиональной и предметной подготовки, в которых происходит содержательно-информационное обеспечение духовно-ценностной ориентации студентов. Важным и эффективным дополнением, расширяющим профессиональные возможности будущего специалиста является совокупность дисциплин и курсов по выбору , которая спланирована, содержательно наполнена и методически оснащена нами в процессе преподавания, а также различные виды самостоятельной работы студентов.

Образовательный уровень студентов института и их духовнонравственная составляющая во многом зависит от качества научнометодической работы. Основные направления научно-методических работ таковы: разработка комплексов учебных программ по циклам дисциплин учебного плана; разработка методических рекомендаций и учебнометодических комплексов как один из наиболее полных перспективных вариантов методического сопровождения преподаваемого курса. Вопросы научно-методической работы рассматриваются на заседаниях Ученого

Совета вуза, факультета, кафедр с целью оценки уровня качества программного материала, поиска путей совершенствования научнометодического обеспечения учебного процесса и совершенствование учебновоспитательного процесса в целом. Постоянно действует учебнометодическая комиссия, состоящая из профессорско-преподавательского состава по обмену опытом научно-методической работы, заседания которой проводятся ежемесячно. Разработана и действует система взаимопосещения учебных занятий с целью определения наиболее общих требований к содержанию лекций и семинарских занятий. Преподавателями факультета разрабатываются и издаются методические рекомендации и пособия для преподавателей и студентов, изучающих данные курсы.

Третье направление - профессионально-направленное воспитание акцентируется на формировании у студентов социальных и ценностных ориентиров, раскрывающих большие возможности для формирования личностных компетенций студента. В ходе исследования была разработана и внедрена в практику адаптивная программа для студента-первокурсника к овладению будущей профессией через воспитательную деятельность. Программа включает в себя следующие виды адаптации личности студента, приходящейся на данный период: социально-психологическая адаптация к обучению в вузе: приобретение нового статуса студента, освоение новых социальных ролей, знакомство с нормативными требованиями и правилами жизнедеятельности в институте и на факультете, адаптация к коллективу преподавателей и студентов; профессионально-ценностная адаптация: знакомство с кодексом педагога, адаптация к духовно-ценностному содержанию и технологиям профессиональной деятельности, толерантного отношения к своим согруппникам, позитивное межличностное взаимодействие с различными социальными партнерами, в том числе по работе с семьей; интеллектуально-творческая адаптация: забота о своем интеллектуальном, социальном, физическом, духовном, личностном здоровье и формирование установок на здоровый образ жизни; поиск «Я -ценностное», выявление творческих интересов и склонностей студента -первокурсника, личностное самосовершенствование.

Педагогическая практика в подготовке будущего педагога имеет немаловажное значение. В процессе прохождения педагогической практики особое внимание студентов обращается на создание условий по развитию у них профессиональных компетенций через организацию и проведение различных форм общественной социально-педагогический деятельности. Именно организация и проведение мероприятий с детьми, родителями и педагогами помогает студентам совершенствовать свои аналитические и коммуникативные умения. Важным элементом в индивидуальном маршруте является организация и проведение итоговых конференций. Итоговые конференции являются рефлексивным этапом анализа своей профессиональной деятельности. Кроме теоретико-аналитического анализа, каждая группа готовит творческое выступление в форме сказок, путешествий, театральных постановок, используют стихи и песни, музыкальное сопровождение, выставки стенных газет, мультимедийные презентации, видеоролики, составляют потфолио, показывают мастер-классы, выступают с сообщениями, в которых отражают проблемы, возникшие в ходе практики.

Таким образом, выделенные нами аспекты подготовки будущих специалистов, содержательно раскрывают его особенности в профессиональной подготовке в современной высшей школе.