Особенности погребальной обрядности раннескифского населения долины реки Ээрбек в Туве (по материалам раскопок могильника Бай-Даг I)

Автор: Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Митько О.А., Борисенко А.Ю., Орозбекова Ж.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха

Статья в выпуске: 1 (53), 2013 года.

Бесплатный доступ

В результате изучения материалов раскопок памятника Бай-Даг I, расположенного в долине р. Ээрбек в Туве, выявлены особенности погребального обряда, типичные для носителей алды-бельской культуры раннескифского времени. Определены характерные черты конструкции надмогильных и внутримогильных сооружений, заупокойной обрядности, состав и облик сопроводительного инвентаря, свойственные разным половозрастным группам. Проведенное исследование позволило охарактеризовать основные тенденции в эволюции погребального обряда древних номадов Тувы в раннескифское время.

Тува, раннескифское время, погребальная обрядность, алды-бельская культура

Короткий адрес: https://sciup.org/14522958

IDR: 14522958 | УДК: 902.2

Текст научной статьи Особенности погребальной обрядности раннескифского населения долины реки Ээрбек в Туве (по материалам раскопок могильника Бай-Даг I)

В 2011 г. сотрудниками Института археологии и этнографии СО РАН – участниками проекта Русского географического общества «Археологическая экспедиция “Железная дорога Курагино – Кызыл”» была разработана программа комплексных археологических и географических исследований в зоне проектируемого строительства этой дороги. В целях реализации данной программы в полевом сезоне 2011 г. силами двух отрядов, созданных ИАЭТ СО РАН, осуществлялись раскопки на могильниках Ак-Даг I, Бай-Даг I и VI, Хендей-Аксы, расположенных в долине небольшого правого притока Енисея – р. Ээрбек. Бай-Даг I – крупнейший из них. Этот памятник был обнаружен Тувинской экспедицией ИИМК РАН под руководством В.А. Семенова в 2009 г. и назван по одноименной горе, расположенной на правом берегу р. Ээрбек [Семенов, 2009, с. 53–54]. Исследовано семь курганов. Некоторые из них содержали значительное число захоронений. Курган 5, видимо, имел характер ритуального сооружения, поскольку в нем не было погребений. Полученные в результате раскопок материалы содержат важную информацию, в первую очередь касающуюся погребальной обрядности населения раннескифского времени Тувы. Археологические памятники данного периода изучены еще недостаточно, поэтому введение в научный оборот новых источников имеет важное значение для реконструкции этнокультурогенеза в эпоху раннего железа. Это будет способствовать решению ряда ключевых вопросов историко-культурного и хронологического характера. Кроме того, материалы могильника Бай-Даг I позволяют подчеркнуть особенности использования

насыпей скифских курганов в более позднее время в связи с изучением в них впускного захоронения кокэль-ской культуры и «клада» железного оружия хунно-сяньбийской эпохи [Худяков и др., 2011].

Результаты и обсуждение

Для могильников раннескифского периода в Туве характерно расположение курганов рядами по склонам пологих возвышенностей. Такая же планировка зафиксирована на памятнике Бай-Даг I. Курганы 3, 6, 7, равноудаленные друг от друга, образовывали ряд, протянувшийся с северо-запада на юго-восток по пологому склону возвышенно сти на правом берегу р. Ээрбек. Курганы 1, 2, 4, 5, находившиеся на разных расстояниях друг от друга, располагались вокруг кург. 3. Возможно, с этих объектов должны были начинаться еще два ряда, параллельные основному.

Курганы сооружались на относительно ровных участках слабо-задернованной поверхности, иногда поверх скальных выходов. Они представляли собой пологие, округлые или овальные в плане, заметно оплывшие насыпи-выкладки из фрагментов плит песчаника и скальных обломков. Некоторые из них имеют кольцевое ограждение из горизонтально уложенных и выровненных по внешнему краю камней (рис. 1), вокруг которого иногда наклонно устанавливались песчаниковые плиты. У кург. 1 оно возведено не по всей окружности насыпи-выкладки, а пристроено к скальному выходу (рис. 1, а ). В некоторых случаях такие ограды были частично разрушены, в т.ч. при сооружении дополнительных и впускных погребений, а вокруг насыпей-выкладок курганов 4 и 5 вообще не прослеживались. С северо-восточной стороны кург. 1 были вертикально установлены семь каменных плиток, образующих почти прямой ряд (рис. 2).

а

б

Рис. 1. Кольцевые ограждения курганов 1 ( а ) и 2 ( б ).

Рис. 2. Вертикальные плиты за кольцевым ограждением кург. 1.

Рис. 3. Оленный камень, обнаруженный в насыпи кург. 4.

Рис. 4. Погребение 2б кург. 2.

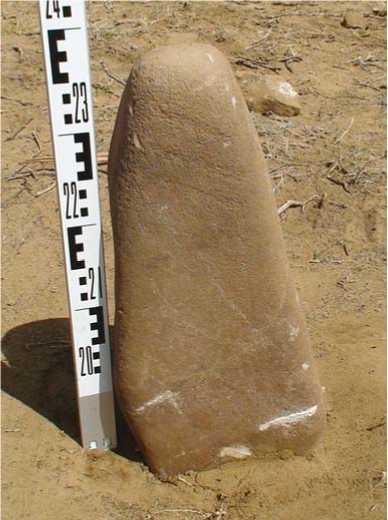

Часть из них укреплена камнями в неглубоких ямках. В насыпи кург. 4 обнаружен установленный вертикально окатанный речной валун, представляющий собой упрощенный вариант оленного камня, на одной из граней которого вверху выбиты три косые линии, изображающие лицевую часть антропоморфного изваяния (рис. 3).

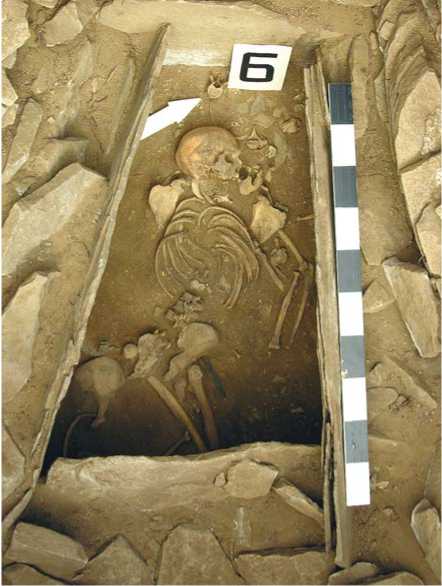

В центральной части курганов 2–4, 6, 7 располагались глубокие могильные ямы, в некоторых случаях углубленные в скальные выходы. Такие могилы можно считать основными. Внутри ям были каменные ящики прямоугольной или трапециевидной в плане формы, сделанные из массивных каменных плит (рис. 4–7), которые устанавливались вертикально или с наклоном внутрь. Сверху ящики перекрывались плитами и обломками камня. В большинстве случаев они фиксировались уже частично завалившимися внутрь. В редких случаях перекрытия дополнительно укреплялись деревянными плахами или жердями.

В курганах 4, 6, 7 в насыпях и под ними вокруг основных обнаружены дополнительные погребения в таких же каменных ящиках. Только в одном случае, в кург. 7, было совершено захоронение взрослого человека в грунтовой яме, перекрытой поперек бревнами (рис. 8). В кург. 3 основное погребение оказалось

Рис. 5. Погребение кург. 3.

Рис. 6. Погребение 6в кург. 6.

Рис. 7. Погребение 7в кург. 7.

единственным. Вероятно, одна могила была первоначально сооружена и в кург. 2, однако спустя некоторое время в его насыпи совершили еще одно захоронение – впускное.

Покойников укладывали головой в северном направлении с отклонениями к северо-востоку и северо-западу. В одном случае тело женщины было ориентировано на запад. К числу характерных особенностей погребального обряда, отмеченных в результате исследований, можно отнести положение погребенных: на левом боку с согнутыми в коленях ногами, вытянутыми или согнутыми в локтях руками. Как правило, покойников укладывали головой в расширенную сторону каменных ящиков. Весьма необычно положение погребенного в о сновном (мужском) захоронении кург. 6 (см. рис. 6). Часть скелета смещена грызунами, однако по сохранившим свое местоположение костям становится очевидно, что покойник был уложен на животе, с согнутыми в коленях ногами и вытянутыми руками, головой в зауженную сторону трапециевидного каменного ящика. Погребенный в грунтовой яме кург. 7 лежал на дне могилы на левом боку, с согнутыми руками и ногами, ориентирован головой в северный сектор горизонта.

В дополнительных погребениях под насыпями курганов 4, 6, 7 обнаружены скелеты и разрозненные ко сти детей и подростков (рис. 9, 10). Большая

Рис. 8. Грунтовое погребение 7г кург. 7.

Рис. 9. Погребение 4д кург. 4.

Рис. 10. Погребение 7б.

часть этих захоронений совершена в неглубоких могильных ямах, внутри которых сооружены каменные погребальные ящики. В кург. 6 рядом с таким ящиком (погр. 6г) была каменная плита, вероятно первоначально вкопанная вертикально, но со временем наклонившаяся. Под насыпью этого кургана находился небольшой каменный ящик треугольной в плане формы, внутри которого обнаружены два мелких обломка каменных плит (рис. 11). Два погребальных ящика (в курганах 6 и 7) располагались непосредственно в насыпях – верхние торцы каменных плит выступали на поверхность. Внутри обнаружены кости нарушенных скелетов подростков.

В курганах 6 и 7 в северо-западной части насыпи под камнями находились скопления кальцинированных костей и угольков. В насыпях и заполнении центральных могильных ям встречались кости домашних животных и фрагменты лепных керамических сосудов. Вероятно, это следы тризны. В насыпи кург. 7 найден обломок куранта зернотерки.

Состав и облик сопроводительно-

Рис. 11. Треугольный каменный ящик 6д в кург. 6.

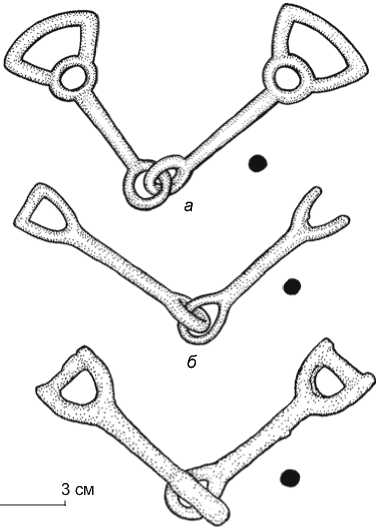

го инвентаря в раскопанных захоронениях, вероятно, отражают каноны заупокойной обрядности. В курганах 2, 4, 6 обнаружены одно- и двусоставные бронзовые удила (рис. 12). Данные предметы помещались вне связи с основным или дополнительными захоронениями. Так, в кург. 2 двусоставные удила со стремечковидными завершениями звеньев находились с наружной стороны ограды в западной части насыпи. В кург. 4 односоставные мундштучные удила со стремечковидными завершениями звеньев лежали под насыпью в южном секторе. Под насыпью-выкладкой кург. 6 обнаружены двое

в

Рис. 12. Бронзовые удила из курганов 6 ( а, б ) и 2 ( в ).

двусоставных удил с трапециевидными и стремечковидными завершениями звеньев, первые – в юго-восточном секторе, вторые – в северо-восточном. Одна из петель последних была отлита с дефектом – без поперечной перемычки. Без нее удила не могли использоваться по своему прямому назначению. Возможно, они были изготовлены специально для погребального обряда. Нахождение бронзовых удил под насыпями курганов, вне основного захоронения, – одна из характерных особенностей заупокойной обрядности алды-бельской культуры [Грач, 1980, с. 25]. Бронзо-

2011 г., за тремя стенками каменного ящика основной могилы обнаружено по одному зубу человека. Вероятно, такие находки могут быть объяснены охранительной магией. В составе сопроводительного инвентаря внутри ящиков наконечники встречены лишь в одном погребении – мужском (погр. 6в кург. 6). Они лежали вокруг бедренных костей и под ними. Среди найденных преобладают изделия с втульчатым насадом, ромбическим сечением пера и двухлопастные удлиненноромбической и вытянуто-пятиугольной формы. Часть наконечников имела скрытую втулку и выступающие два или четыре шипа. В коллекции есть лишь один черешковый наконечник с трехгранно-трехлопастным в сечении пером вытянуто-пятиугольной формы. Подобные предметы были обнаружены на памятниках раннескифского времени алды-бельской культуры в Туве и майэмирской в Горном Алтае [Грязнов, 1980, рис. 11, 12; Виноградов, 1980, рис. 1, 5; Чугунов, 2000, с. 213–238; 2011, рис. 15, 1–10 ; 16, 1–3 ; 17, 2–4, 7, 8 ; Кирюшин, Тишкин, 1997, рис. 59, 12, 14 ; 60, 8, 10 ; Ко-чеев, 1999, с. 74].

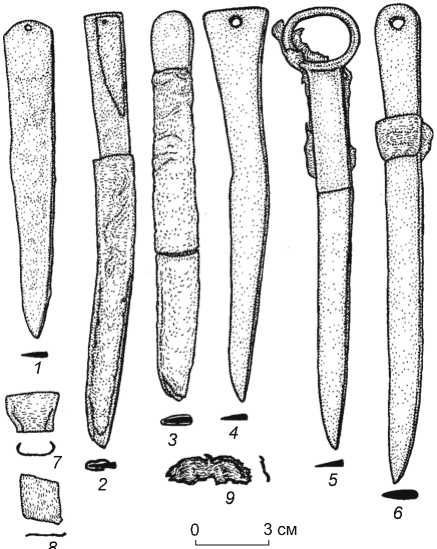

В сопроводительном инвентаре погребенных мужчин, женщин и подростков имелись бронзовые ножи (в т.ч. один обломанный). В нескольких захоронениях кроме них других вещей не было. У всех ножей клинки прямые, трехгранные в сечении, с остроугольными о стриями. Рукояти цельнолитые, прямые или слегка отогнутые в сторону лезвия, в большинстве случаев оканчиваются полукруглым либо трапециевидным расширением с округлым отверстием для ремешка. Имеются некоторые различия в оформлении клинка и рукояти (рис. 13, 14). У одних клинков обушок плавно изгибается к лезвию, а у других, наоборот, лезвие – к обушку. Один экземпляр (из кург. 6) не имеет отверстия на рукояти, другой (из погр. 7в) снабжен кольцевым на- вые двусоставные удила с трапециевидными завершениями звеньев известны в сопроводительном инвентаре из кургана Аржан в соседней Турано-Уюкской котловине [Грязнов, 1980, рис. 12, 1]. Они характерны для предметного комплекса памятников майэмирской культуры раннескифского времени в Горном Алтае [Кирюшин, Тишкин, 1997, рис. 39, 5; 40, 3, 4; 43, 2, 5; 47, 1–9; 48, 2–8; 49, 1–4].

За стенками каменных ящиков в курганах 2 и 6 были уложены стрелы с бронзовыми наконечниками (в первом это женское погребение, во втором – мужское). Интересно, что на памятнике Бай-Даг VI, также изученном нами в полевом сезоне

0 3 cм

Рис. 13. Бронзовые ножи из кург. 3 ( а ), погр. 6в кург. 6 ( б ) и погр. 7а кург. 7 ( в ).

Рис. 14. Бронзовые ножи и фрагменты кожаных ножен.

1 – кург. 2, погр. 2б; 2, 7, 8 – кург. 3; 3 – кург. 6, погр. 6в; 4 – кург. 7, погр. 7а; 5, 9 – кург. 7, погр. 7в; 6 – кург. 7, погр. 7г.

вершием. На некоторых ножах (из курганов 3, 6, 7) сохранились кожаные чехлы-ножны и остатки кожаного покрытия рукоятей (в одном случае со следами меха). В дополнительном погр. 6в был найден каменный оселок. Возможно, он использовался и для заточки ножей. В силу частоты встречаемости ножей можно полагать, что для людей, похороненных в этих курганах, они были повседневным бытовым инструментом.

Характерной принадлежностью женской субкультуры населения, оставившего могильник Бай-Даг I, были бронзовые зеркала. Они обнаружены только в основных погребениях женщин, т.е. в центральных могилах (в курганах 2, 3, 7). Из кург. 2 происходит дисковидное зеркало диаметром ок. 5 см, с неровными краями и двумя петлями, расположенными на одной линии от центра на расстоянии ок. 2 см друг от друга. Кожаный ремешок, продетый в эти петли, частично сохранился. Более крупное дисковидное зеркало, диаметром 8,5 см, было найдено в кург. 3. По краю диска с лицевой стороны имеется пологое возвышение. На тыльной стороне в центре расположены две тонкие дуговидные петли, в одну из которых продет тонкий кожаный шнурок. Третье дисковидное зеркало (из погр. 7в) имеет диаметр ок. 9 см, с тыльной стороны в центре расположена уплощенная петля. Зеркала носили в кожаных чехлах, от которых сохранились фрагменты выделанной кожи.

В нескольких женских захоронениях найдены бронзовые шилья. Как правило, они находились в области пояса погребенных. Только в погр. 2б шило оказалось воткнутым в тазовую ко сть женщины (рис. 15). В этом же погребении обнаружены целая роговая шпилька и фрагмент деревянной. Роговая шпилька найдена и в погребении 7в. В основной могиле кург. 3 возле черепа находилась бронзовая игла. В захоронениях курганов 2 и 7 найдены фрагменты грубой ткани, видимо остатки одежды.

В женских погребениях (кург. 2, 3, 7) встречались также различного рода украшения. В качестве подвесок служили клыки кабарги и зубы марала, в которых просверливались округлые отверстия. В состав ожерелий входили каменные бусины квадратной, прямоугольной, цилиндрической, шаровидной и кольцевой формы. Они могли использоваться также для украшения костюма и прически, поскольку были найдены в области не только шеи, но и спины вплоть до поясницы. Встречено и одно бронзовое колечко. В погр. 7в найдены обломки костяной пластины с орнаментом.

Рассмотренные особенности конструкций надмогильных и внутримогильных сооружений, обряда захоронения, состав и облик сопроводительного инвентаря курганов 2–4, 6, 7 дают основания отнести эти объекты к алды-бельской культуре раннескифского времени. Для нее характерны округлые и овальные каменные курганы, под насыпями которых находилось от одного до семи погребений в каменных ящиках; скорченное положение погребенных, ориентированных в западном и северном направлениях; нахождение бронзовых удил и принадлежностей узды под насыпями, за пределами могильных ям [Грач, 1980, с. 25].

Рис. 15. Бронзовое шило в тазовой кости погребенной в кург. 2.

Рис. 16. Погребение в кург. 1.

Особенностью могильника Бай-Даг I является то, что здесь курганы не соединялись своими полами (обычно по две-три насыпи в ряд), а в составе сопроводительного вещевого комплекса нет предметов, выполненных в зверином стиле, и кинжалов, характерных для погребального инвентаря алды-бельской культуры [Там же, с. 24–26].

На могильнике Бай-Даг I были исследованы два кургана, принадлежность которых к алды-бельской культуре нуждается в дополнительном обосновании. Так, в центре кург. 1 под насыпью находилось погребение, совершенное на уровне древнего горизонта, т.е. без ямы (рис. 16). За пределами кольцевого ограждения был ряд небольших каменных плит, установленных вертикально. Но наличие каменной ограды дает основание отнести эту насыпь к числу алды-бельских надмогильных сооружений. Вероятно, отсутствие могильной ямы следует связывать с тем, что курган сооружался не поверх слоя дерна, а непосредственно на скальном выходе, в котором из-за высокой трудоемкости не стали ее выдалбливать. Курган 5 не содержал захоронений. В насыпи был обнаружен единичный фрагмент лепного керамического сосуда. Вероятно,

Рис. 17. Впускное погребение (2а) в кург. 2.

Рис. 18. Впускное погребение (4а) в кург. 4.

этот курган можно отнести к числу мемориальных. Подобные сооружения (без погребений) были выявлены и на других памятниках алды-бельской культуры в долине р. Ээрбек, раскопанных в 2011 г. (Ак-Даг I и Ээрбек-10).

В двух курганах обнаружены впускные захоронения (рис. 17, 18). В насыпи-выкладке кург. 2 тело по- гребенного было небрежно брошено ничком в неглубокую ямку. Сопроводительного инвентаря не имелось. Это позволяет предполагать, что покойника уложили сюда явно не создатели данного кургана. Во впускном захоронении в центре насыпи кург. 4 под черепом погребенного был обнаружен небольшой фрагмент узкой полоски сильно коррозированного железа. Возможно, это лезвие ножа. В погребении находился и лепной керамический сосуд (рис. 19). Он характерен для кокэльской культуры хунно-сяньбийского време-

0 3 cм

Рис. 19. Керамический сосуд из кург. 4.

Рис. 20. «Клад» железного оружия в насыпи кург. 1.

ни [Вайнштейн, Дьяконова, 196, с. 256; Савинов, 1984, с. 23; Худяков, 2006, с. 76], что дает основание отнести данное захоронение к этой эпохе.

В верхней части насыпи кург. 1, вблизи от его центра, обнаружен «клад» железных предметов, в состав которого входили два проушных топора и два кинжала с двулезвийными клинками (рис. 20). Один кинжал имеет изогнутое напускное перекрестье и цельнокованую рукоять с округлым навершием. Судя по материалу и особенностям оформления, эти предметы вооружения относятся к хунно-сяньбийскому времени.

Выводы

Большая часть раскопанных на могильнике Бай-Даг I курганов имеет схожие черты в конструкции надмогильных и внутримогильных сооружений, погребальной обрядности, а также в составе сопроводительного инвентаря. Это может указывать на их одновременность. Материалы могильника свидетельствуют о том, что носители культуры раннескифского времени в долине р. Ээрбек (предварительно VII–VI вв. до н.э.) соблюдали все основные каноны, характерные для алды-бельского погребального обряда. Ему соответствуют скромный облик погребальных сооружений в виде средних и малых каменных курганов округлой или овальной формы, наличие дополнительных захоронений под насыпью-выкладкой и непосредственно в ней, поза большинства погребенных в скорченном положении на боку, небогатый инвентарь сходного состава, в котором изделия из рога и ко сти, а также керамика представлены в незначительном количестве, размещение удил в насыпях-выкладках. Погребение в грунтовой яме (кург. 7), несмотря на конструктивные отличия внутримогильного сооружения, в целом также соответствует алды-бельским традициям. Исходя из наличия в одном кургане нескольких дополнительных сооружений того же времени такие объекты следует считать погребальными комплексами, видимо использовавшимися представителями одной семьи. Вместе с тем выявлены некоторые локальные особенности погребальной обрядности (расположение части курганов относительно далеко друг друга, наличие за пределами ограды кург. 1 ряда вертикально установленных небольших каменных плит, малочисленность оружия в составе погребального инвентаря, полное отсутствие предметов, выполненных в зверином стиле, и псалиев, несмотря на наличие удил), не характерные для иных групп носителей алды-бельской культуры. Насыпи-выкладки курганов, как хорошо заметные на местности объекты, иногда использовались в более позднее время (в хунно-сянь-бийскую эпоху), о чем свидетельствуют впускное захоронение и «клад» достаточно ценных железных предметов вооружения ближнего боя. В целом полученные новые материалы позволяют не только более детально охарактеризовать основные черты и особенности погребального обряда, но и уточнить некоторые направления общего развития материальной культуры населения Центральной Азии на данном этапе скифской эпохи в Евразии.