Особенности погребальных памятников эпохи великого переселения народов в западной части Западной Сибири

Автор: Матвеева Н.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье дан анализ традиций и инноваций, которые нашли отражение в материалах погребальных памятников бассейна р. Тобол, датированных IV-V вв. н.э. Источниковая база исследования - 135 захоронений могильников Козлов Мыс-2, Ревда-5, Устюг-1, Ипкульский, расположенных на севере лесостепной и в подтаежной зонах Западной Сибири. Показаны гетерогенность разных элементов погребального обряда. Сделан вывод, что сооружение курганов, северная ориентировка умерших, использование лошади в тризне, формовочные массы керамики с песком и шамотом являются наследием предшествующей саргатской культуры. Такие инновации, как кремации на стороне, погребения с конем, помещенным поверх перекрытия могилы перпендикулярно длинной оси погребения человека, пеленание покойников, обертывание их в кошму, кожу, коврики, отложенные захоронения, не имеют корней в местных традициях раннего железного века. Оригинальная формовочная рецептура керамики с добавлением жженой кости, кувшинные и кружковидные сосуды, массовая искусственная кольцевая деформация черепа связываются с мигрантами из Среднеазиатского региона. Они находят аналогии в Приаралье, степном Прииртышье, на Южном Урале, в предгорьях Тянь-Шаня и отражают, видимо, проникновение отдельных групп кочевников из праболгарской и гуннской среды. Появление грунтовых погребений, расположение их широтными рядами, использование лодок как вместилищ для тел умерших, изготовление керамики с фигурно-штамповой орнаментацией и распространение чашевидных сосудов связываются с пришельцами из ареала южного варианта карымской культуры (лесное Тоболо-Иртышье).

Раннее средневековье, великое переселение народов, погребальные традиции, миграции

Короткий адрес: https://sciup.org/145145779

IDR: 145145779 | УДК: 903.5 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.4.122-130

Текст научной статьи Особенности погребальных памятников эпохи великого переселения народов в западной части Западной Сибири

Погребальные памятники начала средневековой эпохи в лесостепной зоне западной части Западной Сибири, которые можно отнести к бакальской культуре [Сальников, 1956, с. 211–214; Викторова, Морозов, 1993, с. 178; Маслюженко, 2005, с. 172], несмотря на более чем полувековую историю ее изучения, по-прежнему единичны [Рафикова, 2011, с. 97]. Бакальское население здесь сменяет мощное социально-экономическое образование раннего железного века с почти тысячелетней историей [Могильников, 1992], возможно, даже раннее государство, созданное носителями саргатской культуры [Матвеева, 2000, с. 301]. Сложный иерархически устроенный социум с многоотраслевым хозяйством в первые века нашей эры стал стремительно распадаться, превращаясь в мозаику кочевых сообществ, оставивших относительно бедные могильники и кратковременные поселения. Археологические материалы начального этапа бакальской культуры (IV в. н.э. [Матвеева, 2012б, с. 84]) показывают специфическое сочетание скотоводства с высокой долей лошади в стаде, переносных жилищ, от которых на поселениях остаются только очаги и ямы, и исключительно грубой керамики [Матвеева, Берлина, Рафикова, 2008, с. 157, 176]. В начале Средневековья произошли упрощение культуры и нивелировка имущественных различий, что подтверждается сокращением импорта по северным ответвлениям Великого Шелкового пути [Матвеева, 1997], прекращением строительства больших курганов. Социальную дезинтеграцию видим также в сокращении численности населения, отразившемся в десятикратно меньшем количестве памятников ба-кальской культуры по сравнению с предшествующей [Рафикова, 2011, с. 98].

Причиной трансформаций считают, во-первых, влияние номадов из состава Гуннской орды, вторгшихся в лесостепь из Приаралья или с Южного Урала [Боталов, Гуцалов, 2000, с. 180], а также северных таежных мигрантов, носителей карымской культуры, из Нижнего Приобья [Чернецов, 1957]; во-вторых, изменения природной среды в сторону улучшения увлажненности, распространения обширных разнотравных лугов и березовых колков [Рябогина, Иванов, 2013, с. 138; Matveeva, Ryabogina, 2014, p. 314],

Рис. 1. Схема расположения могильников эпохи Великого переселения народов в Зауралье.

что, видимо, создало условия для притока номадов и возникновения социальной напряженно сти. Рассмотрим механизмы этих трансформаций, традиции и инновации в погребальной обрядности бакальской культуры, а также истоки миграций.

Источниками по данному периоду являются могильники Козлов Мыс-2 (83 погребения) [Матвеева, 2012в], Устюг-1 (30) [Матвеева, 2012а], Ревда-5* (13) и Ипкульский (9 погребений) [Чикунова, 2011] (рис. 1). Однослойных поселений этого времени не известно [Рафикова, 2011, с. 99]. Формирование вышеназванных некрополей приходится на период с конца III по начало V в. н.э. Уточнив хронологию находок с данных памятников, мы считаем, что группу курганов 25, 26, 28, 29, 35, 40 Устюга-1, 1, 4, 5 Ипкульского некрополя и погребения 12а, 20, 22, 47, 56 Козлова Мыса-2 можно датировать концом III – серединой IV в. н.э. Захоронения в курганах 13, 14 Устюга-1 (рис. 2) и погребения 21, 25, 45, 54, 70 Козлова Мыса-2 относятся к IV в. н.э. В группу V в. н.э. по вещевым комплексам включаем погребения 2, 5, 7, 29, 36, 48, 51 и 91 могильника Козлов Мыс-2 [Матвеева, Зеленков, Чикунова, 2014].

№ 18

№53

№ 3!

№ 12

№ 131

i№ 19

.№5

№40

№9

№ 54

№ 43

№ 20

№ ЗТ

№ 30

№ 32 № 33

№36 №'34,-35

,№22

Г№ 25

№ 42

__. № 26

.№ 27

№44^

- „ I /№ 45

VT '№ 28. 29 № 43, 47 /

№46

’№2

а

б

30 м

Рис. 2. План могильника Устюг-1.

а – курганы конца III – начала IV в. н.э.; б – курганы IV в. н.э.

Обсуждение результатов

Все могильники расположены единообразно: на мысу коренной террасы озера или реки, далеко вдающегося в пойму. Погребальные памятники сочетают традиции грунтовых и курганных захоронений, могилы образуют единые ряды, независимо от наличия / отсутствия над ними насыпей, рвов нет. Цепочки курганов диаметром 4–10 м обычно вытянуты поперек мыса, на стрелке – довольно плотно, а далее – более разреженно. Причем удаленные от стрелки мыса курганы расположены относительно выше на местности и больше по размерам.

Анализ микротопографии поверхности раскопов по инструментальным данным на Устюге-1 и Ревде-5

показывает, что над «бескурганными» захоронениями были насыпи высотой 10–15 см (визуально они, как правило, не фиксируются). Умершие располагались в могилах в вытянутом положении на спине с руками вдоль туловища, хотя встречены погребенные и в скорченном положении, и в позе всадника. Все могильные ямы вытянуто-овальные, размером 2,0÷2,5 – 0,7÷1,1 м, глубина преимущественно 0,3–0,9 м от уровня материка.

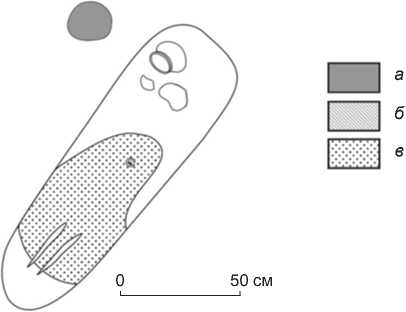

Коричневый тлен на дне ям указывает на использование органических подстилок и гробов. Например, в погр. 3 кург. 35 Устюга-1 прослежены отпечатки берестяных коробов, в погр. 2 кург. 25 – циновки из тонких прутьев камыша или другой растительности, в погр. 2 кург. 40 Устюга-1 и в погр. 3 кург. 13

Ревды-5 погребенные были обернуты в кошму и кожу. На могильнике Козлов Мыс-2 встречены сруб и половина лодки. Тела пеленали или связывали. Под голову клали подушку либо делали приподнятым головной конец ямы. Инвентарь и пищу клали в изголовье. Наряду с преобладающими одиночными ингумациями встречены парные и коллективные захоронения. Судя по половозрастному составу умерших, отдельный курган не был семейным комплексом, вероятно, таковым являлась цепочка соседних курганов, вытянутых в одну линию [Матвеева, Пошехонова, 2013].

Около могил либо на перекрытии имеются следы тризны. Это целые сосуды, битая посуда в засыпке; скопления зубов и копыта лошади, кости ног мелкого рогатого скота, расположенные у края ямы на уровне древней поверхности. В качестве заупокойной пищи клали мясо крупных животных, встречаются кости представителей семейства псовых.

На могильнике Козлов Мыс-2 следы кремации короб или мешок и опускали в могилу перед ее засыпкой. Появление кремации считается проявлением инородного этнокультурного импульса в эпоху Великого переселения народов [Генинг, 1959, с. 182].

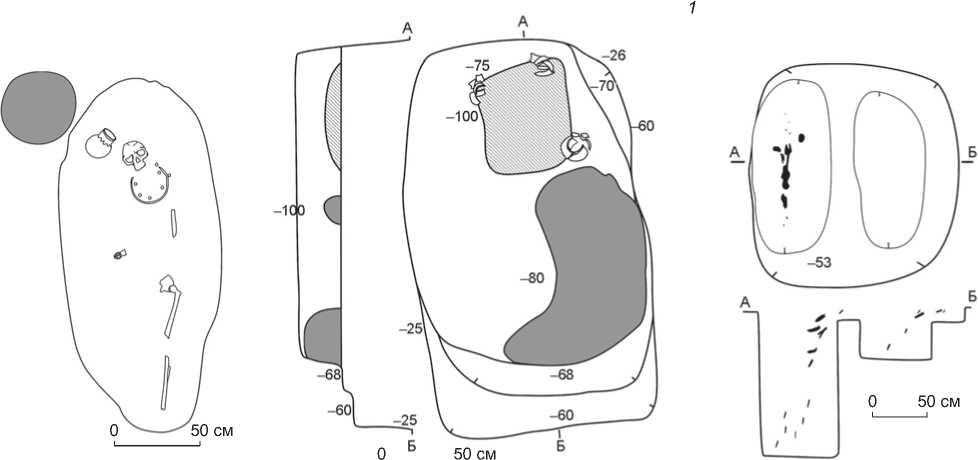

В Устюге-1 обнаружены два кенотафа, а также два захоронения с конем (рис. 4, 5). В отличие от раннетюркских традиций, здесь животное помещено не в одной могиле с всадником, а над могильной ямой в отдельном углублении, перпендикулярном длинной оси погребения человека. Поэтому предварительно объясняем данную новацию влияниями мигрантов с территории Южного Урала или Казахстана [Кляшторный, Савинов, 1994, с. 63] из аварской или болгарской среды. С аварскими могильниками в Венгрии рассматриваемые захоронения объединяют расположение могил рядами [Эрдели, 1986, с. 324, 326], северо-западная ориентировка, наличие среднеазиатской керамики общих с металлической посудой каких-то органических останков находились на дне могильных ям рядом со скелетами. Это линзы диаметром 40–50 см из толстого слоя (примерно 40 см) сажистого угля, прокал от кострища, локализованный в одном углу ямы. Встречены такие кострища и в изножье могилы, и на древнем горизонте. В Ревде-5 остатки кремации вместе с сосудами, установленными в северном конце ям, находились в стандартных могилах в общих рядах с ингумациями (рис. 3). Предполагаем, что сожжение производилось на стороне и сопровождалось обрядовыми действиями, в процессе которых остатки костра собирали в берестяной

Рис. 3. Погребения с остатками кремаций на могильниках Козлов Мыс-2 ( 1 , 2 ) и Ревда-5 ( 3 , 4 ). а – мелкий сажистый уголь; б – темно-серый песок; в – охра.

а

а б в г д е

Рис. 4. Кенотаф ( 1 , 2 ) и вещи из него ( 3–9 ). Устюг-1, кург. 35, погр. 3.

а – серая супесь; б – желтый суглинок, выброс; в – темно-серая супесь; г – темно-серый мешаный песок; д – коричневый

песок; е – светло-коричневый мешаный песок.

Железный

-120XS

нож

■120

-122

-120

о

-141

-132

с^>

-60

Захоронение коня

15 cм

-132 -5(

г

■156

-65

-69

в

0 15 cм

Рис. 5. Захоронения с конем на могильнике Устюг-1.

1 – погр. 1 кург. 26; 2 – погр. 1 кург. 34.

– темно-серая супесь; б – темно-серый мешаный слой; в – коричневый песок.

форм. С раннеболгарскими погребальными обычаями, отмеченными на памятниках но-винкинского типа, например, на Нетайлов-ском и Красногоровском могильниках [Аксенов, 1995, с. 11], сближает наличие черепов лошади в насыпях, расположение могил рядами, пеленание покойников, размещение коней в яме, устроенной выше погребения человека [Багаутдинов, Богачев, Зубов, 1998, с. 50, 53]. Даже оригинальное погребение с двумя параллельно установленными на дне ямы гробами (см. рис. 4) находит планиграфическую аналогию в погр. 2 кург. 13 могильника Новинки [Там же, с. 61].

Интересно отметить, что оружия нет совсем, а орудий труда крайне мало. Представлены костяные наконечники стрел и узда. Наибольшее количество украшений происходит из детских и подростковых захоронений, в которых они, видимо, играли роль оберегов и были помещены отдельно в деревянные или берестяные коробочки. Возможно, какое-то символическое значение имели кварцитовые гальки белого цвета, положенные в могилы Козлова Мыса-2.

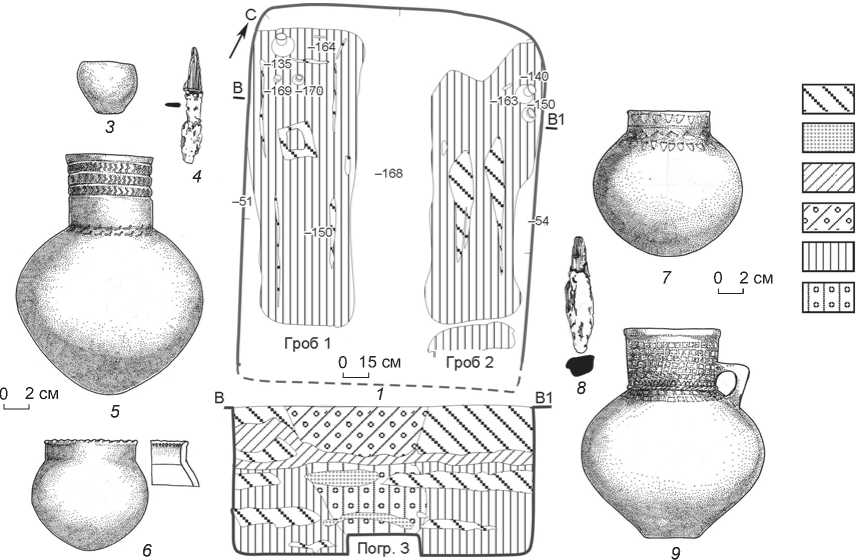

Погребения на всех рассматриваемых могильниках не образуют каких-либо существенных групп с определенным типом керамики, часты случаи взаимовстречаемости разнородной посуды в одном захоронении. По составу теста бакальскую керамику можно признать запесоченной, по манере конструирования – четырехчастной. Некоторые сосуды залощены, но большинство грубо заглажены щепой или пальцами (рис. 6). Из орнаментальных мотивов характерны «елочка», выполненная гребенчатым штампом, нарезная решетка, линии из ямок или наколов, защипов, ногтевых отпечатков [Матвеева, Кобелева, 2013]. Бакаль-

0 2 cм

0 2 cм

0 2 cм

^С О ОС О ОС СС«

//л///////////'

Htv^tvcoti О ^к»*1*

2 cм

0 2 cм

Рис. 6. Керамика с могильников Устюг-1 ( 1–5 , 7–10 , 12 ) и Ревда-5 ( 6 , 11 , 13–16 ).

1–3 , 5 – 7 , 9 , 12 , 13 – «кушнаренковский» тип; 4 , 8 , 10 , 11 , 15 , 16 – бакальский;

14 – карымский.

ский комплекс проявляет преемственность с саргат-ской керамикой Тоболо-Иртышья, особенно это видно по материалам южно-таежных некрополей Ипкульский и Козлов Мыс-2, где есть изделия саргатского облика. Но в целом унаследована только часть форм и орнаментов [Матвеева, 2012в, рис. 10, 3, 6]. Некоторые ана- логии приземистым горшочкам находим в основных типах мазунинской керамики. Однако состав теста и декор в Приуралье и Зауралье существенно различаются [Останина, 1997, табл. 30, рис. 50, с. 100].

Керамика «кушнаренковского» типа представлена кувшинами и тонкостенными маленькими горшочками, иногда с ручками. Ее формовочная масса многорецептурная, кроме мелкого песка, содержит жженую кость, поэтому сосуды тонкие и легкие. Посуда конструировалась как трехчастная. Сосуды тщательно заглажены и залощены. Орнамент наносили металлическим орнаментиром, фигурным штампом, зубами мелкого хищника только по шейке и плечикам, причем мелкими плотными рядами горизонтальных линий, зигзагов, решетки. На основании оригинальных ото-щителей и форм, а также орнаментиров, не имеющих аналогов в предшествующих и синхронных памятниках Тоболо-Ишимья, эту группу посуды считаем импортной. Однако в ней присутствуют кружки и кувшины из запесоченного теста без добавления кости, которые могли быть изготовлены на месте как подражание привозным.

Можно заключить, что в состав местной посуды эпохи Великого переселения народов уже вошли заимствованные у каких-то южных мигрантов кувшиновидные и мисковидные формы (в саргатское время они были крайне редки) вместе со способами их лепки. Кроме того, имеется саргатское технологическое наследие в производстве керамики лесостепного населения эпохи раннего Средневековья. Интересно, что носителями бакальской культуры не были восприняты фигурно-штамповые узоры. Они присутствуют на традиционных карымских сосудах из Рев-ды-5 (рис. 6, 14), Козлова Мыса-2 [Матвеева, 2012в, с. 74, рис. 57], датированных второй половиной IV – началом V в. н.э., но в сильно трансформированном виде только эпизодически встречаются в более раннем керамическом комплексе Устюга-1, расположенного на 100 км южнее. Получается, что либо таежных карымских импульсов, которые мы считаем кратковременными, относящимися к IV в., было несколько, либо пришлое население в основном сосредоточивалось на границе тайги и лесостепи.

Интересно сходство рассматриваемых памятников с более поздним курганным Бобровским могильником на Иртыше. В его керамическом комплексе содержится 16 % бакальского материала наряду с потчевашскими кувшинами, деревянными чашами и профилированными банками, характерными для оседлого населения Южного Казахстана. На Бобровском могильнике, так же как на рассматриваемых памятниках, умерших погребали в гробах, колодах, в кошме, однако ориентация могил иная – на юго-запад. Отмечено и наличие черепов, костей ног и копыт лошади возле могильных ям, подобные жертвенные комплексы обнаружены и в курганах с кремацией [Арсланова, 1980, с. 79, 82, 86], которая зафиксирована в двух вариантах: как захоронение сожженных костей и как зольные, углистые пятна, сходные с вышеописанными по мощности. Интересной

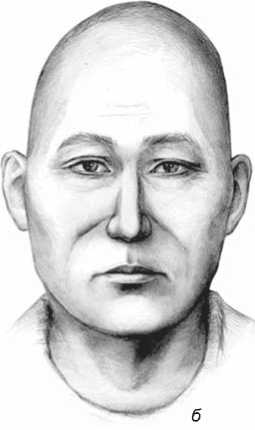

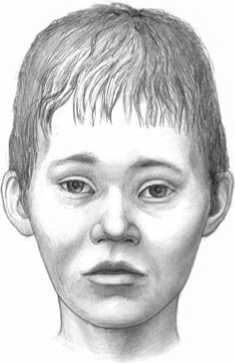

Рис. 7. Реконструкция Е.А. Алексеевой [2013] лица по черепу ребенка 8–10 лет ( а ) и мужчины 30–40 лет ( б ) из погр. 1 кург. 1 могильника Устюг-1.

а

детали – помещению в сосуд костей пушного зверька – также находим аналогию на Бобровском могильнике: в кург. 3 в сосуд были сложены нижние челюсти лисицы, сайги и хорька [Там же, с. 85].

На прииртышском могильнике Усть-Тара VII видим близкие размеры насыпей и могил, северную ориентировку, деформированные черепа у погребенных, жертвоприношение лошади [Скандаков, Данченко, 1999, с. 167]. Однако там есть ровики вокруг курганов, бревенчатые оградки, посуда ставилась не только в изголовье, но и в ногах покойников, по-другому использовался огонь – берестяные и деревянные гробы подвергали частичному обожжению [Данченко, 2008, с. 49]. Параллельное расположение захоронений под насыпью, следы кремации в ямках встречены на одном из ранних потчевашских могильников Окунево-3. Предполагается, что сходство обусловлено общим саргатским субстратом на сравниваемых территориях [Могильников, 1987, с. 186–187]. В ранней группе погребений Бирского могильника, датируемой III – началом V в. [Васюткин, 1971, с. 98], присутствуют такие же неглубокие узкие ямы с отвесными стенками, тела были помещены в гробы, беден ассортимент украшений. Там же встречены все выявленные на рассматриваемых памятниках варианты расположения по суды: в изголовье, заполнении ям, рядом с могилами [Мажитов, 1968, с. 12, 22, 25]. Скопление предметов в изголовье можно сопоставить с характерными для мазунинской культуры «жертвенными комплексами» из вещей, положенных кучкой рядом с погребенным [Останина, 1997, с. 31].

Параллели в погребальной практике с памятниками гунно-сарматского времени в южно-уральских степях также имеются, хотя они и довольно скромные: меридиональная ориентировка, размещение головы и конечностей лошади у края могилы [Боталов, Гуцалов, 2000, с. 152, 154]; в рассматриваемых погребениях нет ни подбоев, ни заплечиков, ни специфических хуннских типов инвентаря.

Важной особенностью населения эпохи Великого переселения народов в Зауралье являлось наличие деформации черепа, которая производилась с применением круговой повязки без использования плоских подкладок. В результате лоб скошен назад, теменные бугры выступают, черепная коробка имеет удлиненную форму (рис. 7). Этот тип деформации можно признать сарматским, появившимся в лесостепи Западной Сибири с юго-запада в эпоху раннего железа [Золотарева, 1957, с. 250]. На значительной части костяков из могильников Устюг-1 и Ревда-5 антропологи отмечают погрызы, что может указывать на сохранение в зимнее время трупов на по- селениях (отложенные погребения) или даже на существование традиции их выставления.

Кроме того, у многих погребенных имеются повреждения черепа и конечностей от ударов, у одной женщины был сломан позвоночник ниже грудины, у ряда индивидов зафиксированы поражения костной ткани, прижизненная утрата зубов и другие последствия социальных конфликтов и недоедания. По наличию деформации черепов и патологическому состоянию скелетов, в т.ч. множеству следов ранений, аналогию находим в Усть-Таре VII, памятнике карымского облика, но там в составе погребенных явно преобладают женщины [Скандаков, Данченко, 1999, с. 161–163]. Демографическая картина указывает на множественные выплески агрессии в среде лесостепного населения этого времени [Матвеева, Пошехонова, 2013].

Выводы

По материалам некрополей Устюг-1, Ипкульский, Козлов Мыс-2, Ревда-5 мы видим, что погребальный обряд формировавшейся бакальской культуры сочетает немногочисленные сохранившиеся от раннего железного века традиции с инновациями, обусловленными наслоениями разнородных элементов культуры мигрантных групп. Некоторые его черты, например, расположение могил рядами, кремации, были потом утрачены. В материалах рассматриваемых некрополей имеются общие компоненты с караякуповскими, мазу-нинскими, кушнаренковскими комплексами, указывающие на участие одних и тех же групп в культурогене-зе Зауралья и Приуралья. Лесостепное наследие уже невелико: это насыпи курганов и северная ориентировка погребенных, использование лошади в обряде. Таежное влияние сводится к расположению могил рядами, приуроченности их к мысовым формам рельефа местности, использованию лодок как вместилищ тел; среднеазиатское – к новым формам посуды и появлению захоронений с конем, элементам кремации. Есть значительное сходство с приуральскими мазунински-ми и харинскими комплексами в наборах инвентаря и способах его размещения.

Истоки заимствований установить довольно трудно, т.к. обстановка способствовала быстрой смене культурных стереотипов. При сравнении технологических приемов гончарства населения лесостепного и степного Зауралья мы обнаружили общий компонент на памятниках Соленый Дол, Дружное, Магнитный и Устюг-1 – инновацию в изготовлении формовочной массы с добавлением жженой кости, а также новые формы кружек, кувшинов и ваз. Это сходство можно объяснить волной мигрантов, расселившихся из одного центра, возможно, предгорьев Тянь-Шаня, в III в. [Матвеева, Кобелева, 2014]. Однако на Южном

Урале, помимо данной миграции, можно выделить несколько переселений из бассейна средней и нижней Сырдарьи в III–IV вв., связываемых с разными формами погребальных сооружений и разнообразием керамических изделий (кувшинов, курильниц, котлов, сковород). Ослабленное влияние последнего из них также проявилось в лесостепи в виде специфического украшения бакальской посуды – грубого насечения бортика, в результате чего образуется волнистый край (см. рис. 6, 8 ).

На вопрос: гуннское влияние или раннее проникновение тюркоязычных кочевников в западно-сибирскую лесостепь фиксируется в материалах могильников Устюг-1, Ипкульский, Козлов Мыс-2, Ревда-5? – мы, пожалуй, пока не можем ответить определенно. Некоторые авторы отно сят появление протоболгар в Восточной Европе к III–IV вв. н.э., усматривая их уже в составе Гуннской орды, другие же видят в них оставшихся в Приаралье гуннов, создавших новые политические объединения [Багаутдинов, Богачев, Зубов, 1998, с. 171; Смагулов, Павленко, 1998, с. 149]. Поэтому инфильтрация протоболгар в Зауралье могла состояться в тот отрезок времени, в который формировались рассматриваемые могильники. Мы не можем утверждать, опираясь на пока еще малочисленные данные по захоронениям с конем, что в Зауралье в IV–V вв. появились именно авары или праболгары, но проникновение группы степного населения несомненно. Кроме того, вероятным является и продвижение далеко на север отрядов из постгуннской эфтали-то-кидаритской среды.

Массовое распространение кольцевой деформации черепов в Зауралье [Матвеева, Пошехонова, 2013], а также европеоидный облик захороненного там населения [Алексеева, 2013] как будто бы также подтверждают совместное и раннее появление гуннских и тюркских элементов культуры, причем далеко в лесостепной зоне, к северу от основных путей миграций вышеназванных групп кочевников.

Погребальные памятники начального этапа средневековой эпохи в западной части Западной Сибири являются оригинальными в своей гетерогенности, обусловленной краткостью переходного периода от раннего железного века к Средневековью и многокомпо-нентностью возникших культурных образований.

Список литературы Особенности погребальных памятников эпохи великого переселения народов в западной части Западной Сибири

- Аксенов В. С. Захоронения с конем у населения северозападной части Хазарии//Культуры степей Евразии второй половины I тысячелетия н.э.: тез. докл. конф. -Самара, 1995. -С. 10-12.

- Алексеева Е.А. Антропологическая характеристика внешности индивидов из могильника Устюг-1 эпохи раннего средневековья//AB ORIGINE: археол.-этногр. сб. Тюмен. гос. ун-та. -Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2013. -Вып. 5. -С. 22-33.

- Арсланова Ф.Х. Керамика раннесредневековых курганов Казахстанского Прииртышья//Средневековые древности евразийских степей. -М.: Наука, 1980. -С. 79-104.

- Багаутдинов РС., Богачев А.В., Зубов С.Э. Праболгары на Средней Волге: У истоков истории татар Волго-Камья. -Самара: Самар. регион. обществ. фонд «Полдень. XXII век», 1998. -286 с.

- Боталов С.Г., Гуцалов С.Ю. Гунно-сарматы Урало -Казахстанских степей. -Челябинск: Рифей, 2000. -265 с. -(Этногенез уральских народов).