Особенности православного пастырского служения в детской больнице

Автор: Борискин Алексий

Журнал: Христианское чтение @christian-reading

Рубрика: Социальное служение

Статья в выпуске: 1 (42), 2012 года.

Бесплатный доступ

Статья написана по результатам анализа анкетирования 152 респондентов по вопросам служения священника в детской больнице. Пациенты и их родители, медицинские работники, а также священнослужители и преподаватели приходских воскресных школ Великого Новгорода ответили на вопросы специально составленной автором анкеты. На основании полученных статистических данных и собственного опыта пастырского служения сделаны выводы об особенностях служения православного священника в детской больнице, даются практические рекомендации.

Православие, пастырство, дети, больница, медицина, анкетирование, воцерковление, духовное просвещение, практические рекомендации для священнослужителей, православные врачи

Короткий адрес: https://sciup.org/140189950

IDR: 140189950

Текст научной статьи Особенности православного пастырского служения в детской больнице

…Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие.

Мк 10:14

Вступление

Сегодня Русская Православная Церковь активно совершает социальноблаготворительное служение, в котором деятельность в сфере здравоохранения занимает одно из главных мест 1 . Очевидно, что священно- и церковнослужителям, трудящимся в учреждениях здравоохранения, необходимо ориентироваться в основных вопросах медицины, психологии и педагогики 2 . Особенно много

Священник Алексий Борискин — клирик церкви свв. Бориса и Глеба г. Великий Новгород (Новгородская и Старорусская епархия), председатель Новгородского регионального отделения Общества православных врачей России, кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог ММУ «Детская поликлиника № 3» г. Великий Новгород.

нюансов имеет педиатрическая практика. Во-первых, у ребенка, по сравнению с взрослым, есть ряд как психо-физиологических, так и духовных особенностей 3 . Во-вторых, важным моментом пастырского служения в детской больнице является то, что во взаимоотношения врач — пациент — священник здесь обычно вовлечены еще и родители, а часто еще и другие члены семьи, между которыми иногда нет взаимопонимания не только в духовных вопросах, но и в вопросах воспитания, отношения к лечению и других 4 .

Мы предприняли попытку изучить особенности пастырского служения в детской больнице на примере Областной детской клинической больницы г. Великий Новгород.

Материалы и методы исследования

Нами были разработаны специальные анкеты и проведен социологический опрос 152 респондентов в трех группах:

-

1) Медицинские работники: врачи (32), медсестры (27), младшие медицинские работники (8) и администрация больницы (4). Всего 71 человек.

-

2) Священнослужители (10) и православные миряне которые в той или иной мере связаны с педагогической (15), воспитательной (15) или медицинской (9) деятельностью среди детей — 49 человек.

-

3) Пациенты детской больницы старшего возраста (5) и родители пациентов-малышей (37) — 42 человека.

Более половины респондентов 1-й группы — 37 человек (52%) — назвали себя православными христианами, ходящими в церковь. Ответ «крещеный, но в церковь не хожу» выбрали 15 человек (21%). «Верю в Бога по-своему» ответили 18 человек (25%), причем трое из них одновременно выбрали ответ «крещеный, но в церковь не хожу», а еще двое одновременно ответили: «православный христианин, хожу в церковь». 2 человека (3%) пока не определились, 3 человека в разделе «другое» ответили: «лютеранка», «христианка, хожу в церковь», «некрещеная, но хожу в церковь». 1 человек ответил «в Бога не верю».

При этом как среди медработников, так и среди пациентов встречались одновременно у одного респондента ответы «православный, хожу в церковь» и «верю в Бога по-своему». Это, конечно, говорит о низком уровне воцерковлен-ности и духовной просвещенности нашего общества.

Результаты и обсуждение

Мы попросили респондентов оценить по 10-бальной шкале ряд параметров, отражающих современное состояние медицинской помощи в нашей стране.

Таблица 1. Средний бал оценки медицинскими работниками ряда параметров состояния медицинской помощи

|

Параметры |

Средний балл (максимум 10) |

|

Состояние отечественного здравоохранения в целом |

3,5 |

|

Функционирование детской областной больницы |

5,0 |

|

Эффективность собственной медицинской деятельности |

6,4 |

Из таблицы видно, что медицинские работники дают достаточно низкую оценку состоянию отечественного здравоохранения, средне ими оценивается и функционирование НОДКБ, несколько более оптимистично, но все же достаточно критично смотрят они и на собственную профессиональную деятельность. Оценка пациентами тех же параметров оказалась несколько более высокой.

Таблица 2. Средние показатели оценки пациентами ряда параметров качества медицинской помощи

|

Параметры |

Средний балл (максимум 10) |

|

Состояние отечественного здравоохранения в целом |

5,56 |

|

Работа Новгородской областной детской больницы |

7,47 |

|

Отношение персонала детской больницы к пациентам |

8,56 |

|

Качество условий пребывания в больнице |

6,75 |

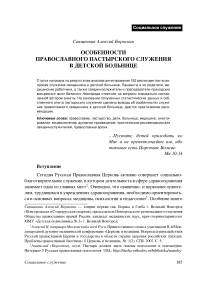

Рис. 1. Распределение ответов медработников на вопрос: «Верите ли вы в возможность улучшения здравоохранения “на нашем веку”»?

Далее медицинским работникам был предложен вопрос «Верите ли вы в возможность улучшения состояния отечественного здравоохранения “на нашем веку”»?

Как видно из рисунка, больше трети респондентов в вопросе о возможности улучшения отечественного здравоохранения оказались оптимистами (26 человек — 36,7%). Пятая часть медицинских работников на тот же вопрос ответили отрицательно (15 человек — 21,1%). Остальные затруднились делать какие-либо прогнозы (30 человек — 42,2%).

Чтобы дать возможность участникам нашего исследования быть не только критиками, но и поискать варианты решения выясненных проблем, мы попросили всех респондентов ответить на вопрос «Что могло бы повысить эффективность вашей работы в больнице?». Было предложено оценить по 10-ти бальной шкале предложенные варианты или дать свой ответ.

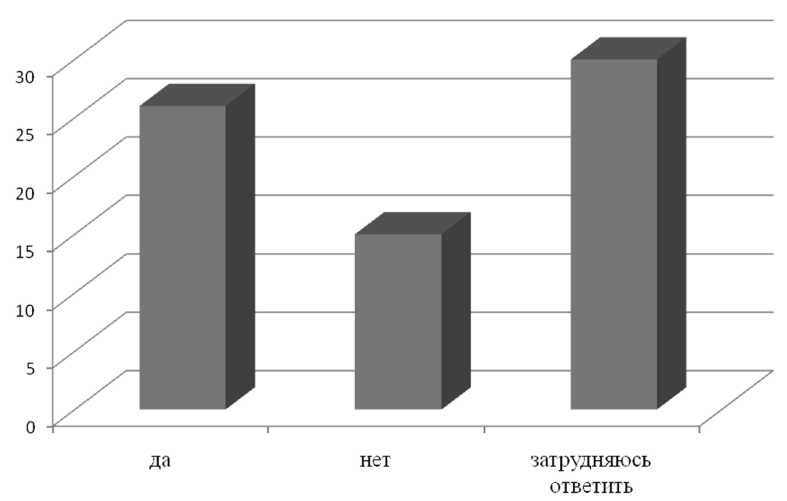

Затем мы предложили медицинским работникам оценить по 10-ти бальной шкале факторы, отрицательно влияющие на эффективность их профессиональной деятельности в больнице, и факторы, которые могут положительно повлиять на их медицинскую деятельность.

Проблемы в личной жизни

Собственные психологические и духовные проблемы

Конфликты с пациентами и или их родителями

Недостаточная квалификация

Сложные отношения в коллективе

Плохие условиятруда

Низкая зарплата

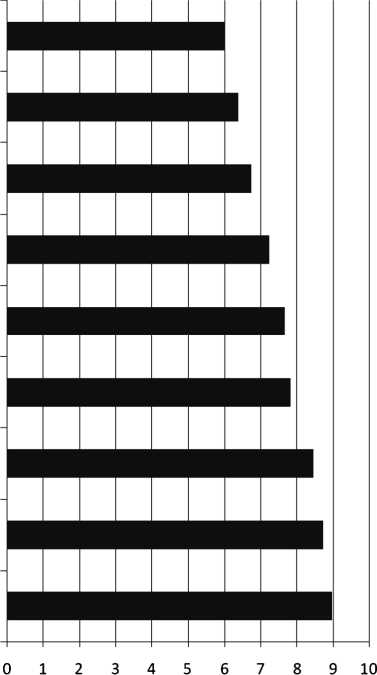

Рис. 2. Средние показатели оценки медработниками влияния некоторых факторов на низкую эффективность собственной профессиональной деятельности в больнице (по десятибальной шкале)

Очевидно, что главной проблемой медработники считают низкую зарплату и плохие условия труда (напряженный график работы, старое оборудование, недостаток лекарственных средств и др.).

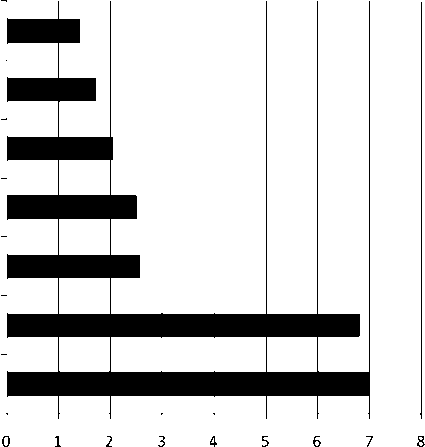

Таким образом, большинство из перечисленных параметров были признаны весьма значимыми для повышения эффективности работы медицинского персонала. В первую очередь это обновление оборудования (8,4 балла), увеличение зарплаты (7,8 балла), улучшение организации труда (7,2 балла). Отрадно, что такие параметры, как наличие храма или часовни и возможность регулярного общения со священником также получили оценку выше среднего (5,6 и 5,1 баллов соответственно). Однако в выздоровлении ребенка имеют значение и другие факторы. Мы предложили респондентам 1-й группы дать оценку по 10-ти бальной шкале еще одному ряду факторов в зависимости от их положительного влияния на процес выздоровления ребенка в больнице.

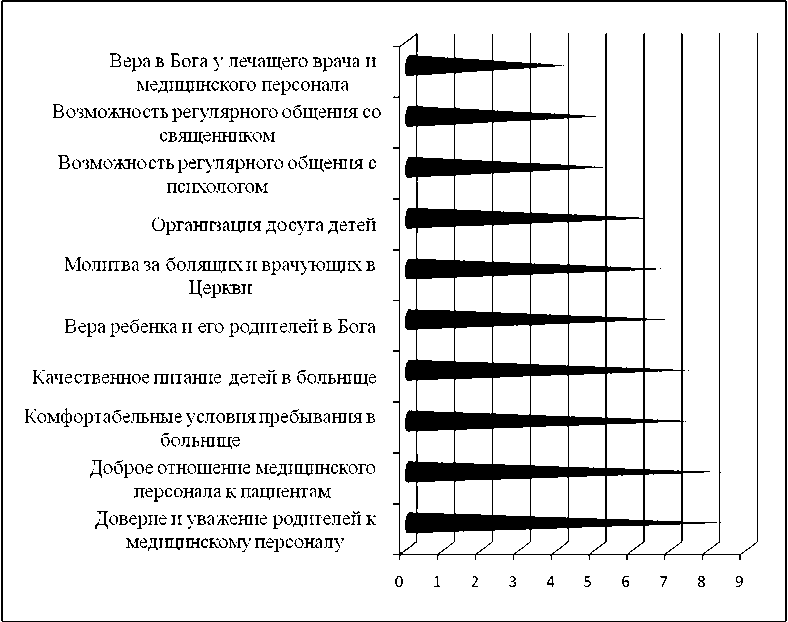

Как видно из диаграммы, в результате вычисления средних величин получились следущие значения оценки медработниками дополнительных факторов, способствующих выздоровлению ребенка в больнице. Наиболее высоко было

Общебольничные мероприятия и соревнования

Возможность регулярного общения с психологом

Организация досуга

Возможность регулярного общения со священником

Наличие храма/часовни

Расширение возможностей повышения квалификации

Наличие спортзала/комнат психологической разгрузки

Улучшение организации труда

Увеличение зарплаты

Обновление оборудования и инструментария

Рис. 3. Средняя оценка медработниками различных параметров, положительно влияющих на эффективность их профессиональной деятельности в больнице (по десятибальной шкале)

оценено значение качественного питания детей в больнице (9,0 баллов), доверие и уважение родителей к медицинскому персоналу (8,7 балла) и комфортабельные условия пребывания в больнице (8,4 балла). Следующими по значимости оказались возможность подключения к работе с детьми и родителями священнослужителя (7,2 балла), психолога и социального педагога (7,7 балла), а также организация досуга детей (7,8 баллов). Респондентами отмечено немаловажное значение церковной молитвы за пациентов и врачующих (6,7 баллов), вера в Бога у пациентов и их родителей (6,4 балла), вера в Бога лечащего врача и медицинского персонала (6,0 баллов). Таким образом, все перечисленные факторы получили оценку «выше среднего» (более 5 из 10 баллов) по их значению для выздоровления ребенка, находящегося в больнице.

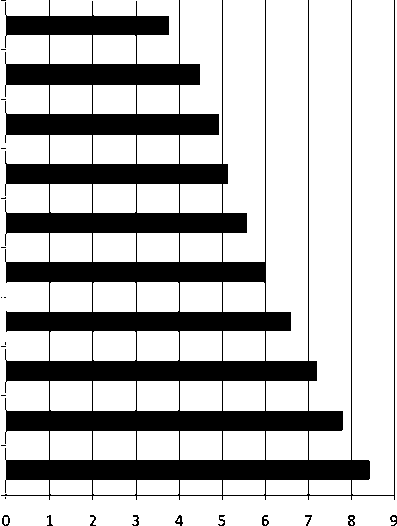

Какие оценки этим же факторам дают пациенты видно из следующей диаграммы.

Вера в Бога у лечащего врача и медицинского персонала

Вера ребенка и его родителей в Бога

Молитва за болящих и врачующих в Церкви

Возможность подключения к работе со «сложными» детьми и родителями священнослужителя

Возможность подключения к работе со «сложными» детьми и родителями психолога/социального педагога

Организация досуга детей

Комфортабельные условия пребывания в больнице

Доверие и уважение родителей к медицинскому персоналу

Качественное питание детей в больнице

Рис. 4. Средняя оценка медработниками ряда дополнительных факторов, положительно влияющих на выздоровление ребенка в больнице (по десятибальной шкале)

На первом месте здесь поставлено доброе отношение персонала и доверие родителей персоналу (8,0 и 8,1 баллов соответственно), далее комфортабельные условия и качественное питание (по 7,4 балла), также высоко оценивается вера в Бога у родителей и церковная молитва (по 6,7 баллов). Менее значимым пациенты считают возможность общения со священником и психологом (4,9 и 5,0 соответственно). Интересно, что минимальный бал оказался у параметра: «вера в Бога у врача и медперсонала» (4,0 балла). Думаю, что из этого следует сделать вывод, что пациент ждет от врача в первую очередь профессионализма и его недостаток не стоит подменять религиозностью.

Рис. 5. Роль в выздоровлении ребенка некоторых дополнительных факторов

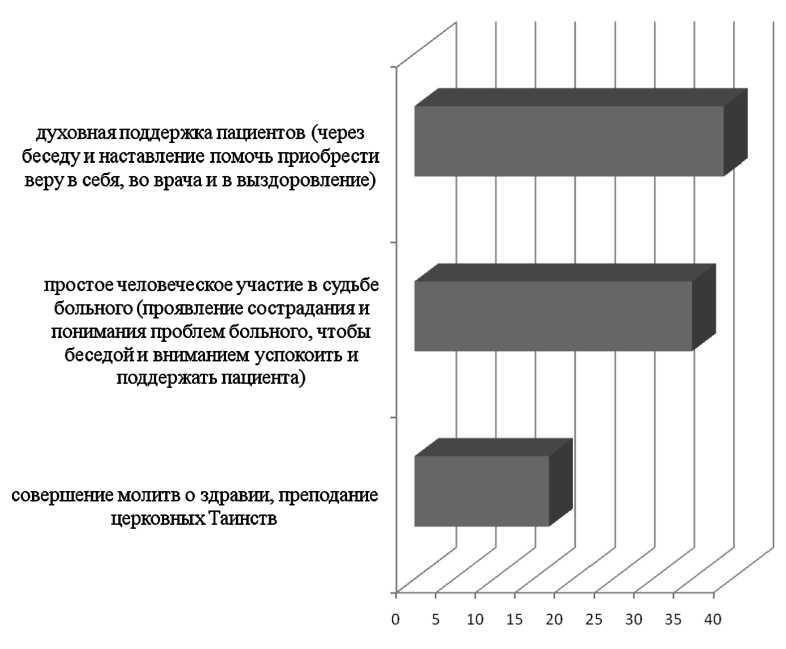

Как медработники, так и пациенты положительно реагируют на визит священника в больницу. Подавляющее большинство медицинских работников (64 человека — 90,1%) одобряют служение православного священника в больнице. Из всех респондентов 1-й группы не нашлось ни одного, кого бы раздражало появление священнослужителя в больнице и только 7 человек (9,9%) сказали, что им безразлично. Какую же помощь они надеются получить от него?

Итак, большинство медработников ожидают, что священник своим визитом и наставлением поможет пациенту поверить в выздоровление и укрепиться духовно, также большое значение придается душевной стороне вопроса: успокоить, оказать внимание больному. Менее значимой оказалась сакральная сторона служения священника: молитва и преподание церковных Таинств. Низкая оценка значения молитвы и церковных Таинств, скорее всего, связана с недостаточной духовной грамотностью и невоцерковленностью как пациентов, так и

Рис. 6. Сгруппированные по смыслу ответы медработников на вопрос: «Чем, на ваш взгляд, священник может помочь пациенту в больнице?»

медработников. К сожалению, в священнике сегодняшнее общество видит больше некоего психолога-морализатора.

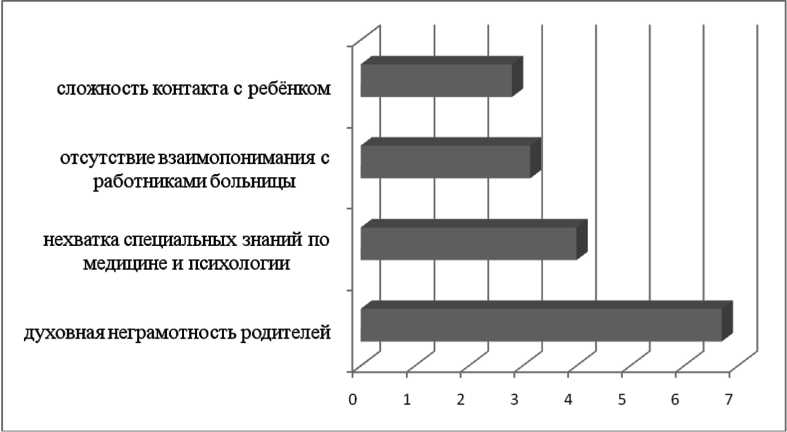

По мнению респондентов 3-й группы (православные священно-церковно-служители), именно духовная неграмотность составляет основную сложность для служения священника в больнице. Это видно из следующей диаграммы.

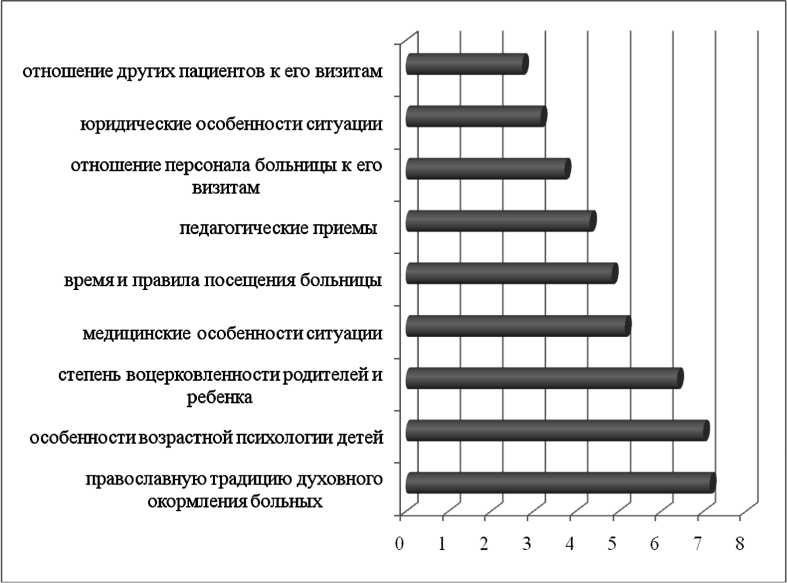

Так же мы попросили их оценить по 10-ти бальной шкале ряд дополнительных факторов по их значимости для священника, совершающего служение в детской больнице.

Из диаграмы видно, что на первом месте необходимых знаний и умений для священнослужителя, приходящего в детскую больницу, оказалась важность служения в духе и традиции Православной Церкви (7,0 баллов). Это означает не столько сохранение внешней обрядовой стороны (иконочки, крестики, записочки…), но служение, наполненное искренней любовью, состраданием и ува-

Рис. 7. Оценка респондентами 3-й группы основных трудностей для священника, посещающего детей в больнице (распределены по мере роста значимости: от 0 до 10 баллов)

жением к любому мировоззрению и маленького пациента, и его родителей. Это видно из некоторых дополнительных пояснений в анкетах (священнику необходимо «придерживаться православной этики», «учитывать желание к общению с ним и у пациента, и у его родителей»).

Важно, что среди параметров, имеющих оценку «выше среднего» (5 и более баллов), наряду с параметрами духовного свойства, называются и знания по возрастной психологии (6,8 баллов), и медицинские особенности ситуации (5,0 баллов).

Главную задачу священнослужителя в детской больнице респонденты 3й группы видят в проявлении сострадания и понимания проблем пациента и его родителей (7,4 балла). Следующей, не менее важной, задачей стало совершение молитвы и преподание церковных таинств (по 7,3 балла). Далее отмечается важность беседы для утешения (7,1 балла), формирования правильного отношения к болезни (7,2 балла) и научение самостоятельной молитве (6,8 балла). Все это направлено на укрепление веры и преодоление уныния. После этого указана важность призыва к покаянию (6,7 балла). Действительно, если у пациента или родителей больного ребенка, находящихся в угнетенном расположении духа (особенно у не воцерковленных православных) сразу начать требовать покая-

Рис. 8. Распределение ответов респондентов 3-й группы на вопрос: «Что необходимо знать и учитывать священнослужителю, посещающему детей в больнице?» (распределены по мере роста значимости: от 0 до 10 баллов)

ния в грехах, это может привести к нежеланию дальнейшего общения со священнослужителем и даже отрицательному отношению к возможности обращения к Богу.

Дополнительно ряд респондентов указывает на особую важность формирования личных доверительных отношений между священнослужителем и пациентом (родителями), а через это привести и к доверию Богу и Церкви.

Последним вопросом анкеты было предложение дать рекомендации или высказать пожелания священнослужителю, окормляющему детскую больницу. Видимо, в связи с тем, что этот вопрос требует от респондента творческой инициативы, на него ответили только 28 человек (57% опрошенных). В связи с индивидуальной яркостью и искренностью каждого пожелания, а так же с надеждой, что наш труд будет читать кто-то, кому пригодятся эти добрые слова, мы не стали их классифицировать и объединять в группы, но приводим здесь дословно.

помочь больному приобрести веру в окружающих помочь больному приобрести веру в выздоровление помочь больному приобрести веру в себя призвать к покаянию помолиться о врачующих научить молиться дать духовное наставление успокоить сформировать правильное отношение к болезни побеседовать преподать Церковные Таинства помолиться о выздоровлении проявить сострадание и понимание проблем больного

Рис. 9. Распределение ответов респондентов 3-й группы на вопрос: «Чем священник может помочь больному ребенку и его родителям в больнице?» (по мере роста значимости: от 0 до 10 баллов)

Какие рекомендации вы могли бы дать священнику, который собирается окормлять детей в больнице или православному верующему, помогающему в этом?

«Продолжать начатое».

«Стяжать мир, любовь и доверие Богу в своем сердце и нести это другим».

«Не делать это случайным эпизодом в жизни больного и в своей жизни; если больной не является воцерковленным, помочь ему после выписки из больницы найти свой храм, стать его прихожанином и посещать воскресную школу».

«Нести в больницу и больным свет веры во Христа, возгревать в себе молитвенный дар любви, милосердия и сострадания, владеть собой, не раздражаться, быть терпимым к психически неуравновешенным больным».

«Пожелание Божией помощи».

«Быть готовым к непониманию и даже отчуждению и не ждать никакой благодарности».

«Возлюби ближнего, как самого себя».

«“Из-под палки”, без желания и интереса лучше, по возможности, не заниматься окормлением болящих».

«Хотеть помочь человеку, а не “заагитировать” его в православие. Быть чутким. Не пренебрегать специальными знаниями в медицине, психологии и т.д. Не давить на человека, не пытаться менять его мировоззрение, а просто дарить тепло и поддержку. Словесная проповедь, только если просят больные, а так лучше доброе дело».

«“Идти” за ребенком, скорее проявлять внимание и заботу, чем настаивать на таинствах, лучше заинтересовать или самого ребенка, или родителей».

«Внимание, участие».

«Понимание людей».

«Помнить, что это просто больной ребенок, а не прихожанин».

«Создать воскресную школу при больнице».

«Терпения».

«Проявлять сострадание и чуткость к больным, любить каждого ребенка? священнику и верующим чаще посещать больных и приносить им духовное утешение».

«Окормление детей, Слово Божие нести».

«Терпения, понимания, сочувствия».

«Православному верующему — любви, терпения, понимания, приготовиться к искушениям».

«Наладить взаимопонимание с детьми, и родителями особенно, иметь больше терпения».

«Любить детей».

«Проявлять любовь, терпение, заниматься самообразованием».

«Любить детей, сострадать им и молиться за них».

«Терпения, тщательной подготовки и продуманности визита к больному, уточнения о желании больного, чтобы к нему пришли».

«Знать православное вероучение, стяжать любовь, проявлять милосердие, священнику уделять больше внимания воспитанию и богословскому образованию своих помощников в больницах, больше молиться».

«Дать больному почувствовать, что Бог его любит».

Выводы

На основании всего вышесказанного и небольшого личного опыта пастырского служения в детской больнице, можно сделать ряд выводов и предложить некоторые практические рекомендации.

-

1. Священник, совершающий свое служение в детской больнице, должен знать основы медицины и возрастной психологии. Для этого необходимо преподавание соответствующих дисциплин в духовных училищах и семинариях, а также организация особых курсов усовершенствования для больничных священно-и церковнослужителей.

-

2. Очевидно, что в служении священника важна не только духовная сторона, но и проявление человеческого внимания и участия. Однако, в большой больнице одному священнику просто физически невозможно подробно беседовать и общаться с каждым пациентом и его родственниками. Поэтому наиболее эффективным было бы объединение вокруг священника группы единомышленников и помощников, что, как мы знаем, и происходит на примере организации групп волонтеров, созданя больничных братств и сестричеств. Для таких объединений необходимо юридическое закрепление их полномочий во избежание произвола со стороны администрации лечебных учреждений.

-

3. Очевидна необходимость особого служения священника на ниве духовного просвещения как пациентов, так и медицинских работников. В работе с детьми, находящимися в больнице, и их родителями помощниками священнику могут выступать преподаватели воскресных школ. Наиболее значимым была бы организация при больничных храмах «мини»-воскресных школ для пациентов-детей и их родителей. Это и скрасит досуг пациентов, и даст им знание основ православной культуры, и может послужить толчком к воцерковлению.

-

4. При возникновении конфликтных ситуаций между администрацией и медперсоналом больницы, а также при сложных взаимоотношениях пациентов и работников лечебного учреждения священнослужителю следует стремиться занимать позицию миротворца. Но если чье-либо неадекватное поведение требует обличения, то делать это всегда с кротостью.

-

5. Сегодня часто возникают ситуации недостатка средств на приобретение дорогих лекарств или оплату дорогостоящих методов обследования и лечения. В этих случаях малообеспеченные пациенты могут искать помощи у Церкви. Священнослужителю необходимо внимательно изучить каждую ситуацию, уточнить возможности бюджетного финансирования, проконсультироваться с администрацией лечебного учреждения. Для материальной поддержки малоимущих пациентов при больничном храме возможна организация кассы взаимопомощи.

Для просвещения медицинских работников помощниками священника могут быть региональные общества православных врачей. Ради духовного просвещения и православного свидетельства в больнице, собрания таких обществ лучше проводить не только в церковных помещениях, но и в лечебных учреждениях, в удобное для медицинских работников время, и делать открытыми для всех желающих.

Заключение

В рамках нашего исследования крайне сложно во всей полноте описать особенности пастырского служения в детской больнице, тем более дать исчерпывающие практические рекомендации. Целый ряд актуальных проблем для священника, служащего в детской больнице, требует дальнейшего изучения и обсуждения. Это и особая значимость Крещения недоношенных детей, на которых первые 7 дней не заводится история болезни, а иногда даже не оказывается полноценная медицинская помощь, ибо в случае их смерти в этот период официальной статистикой они расцениваются как выкидыши и не ухудшают показатели детской смертности. Крещением таких детей мы свидетельствуем об их полноценном человеческом достоинстве. Это и сложные вопросы возможности крещения детей в критических для их жизни состояниях без согласия родителей, и правомочность совершения таинства Соборования над больными детьми, и техника преподания Святого Причастия детям, находящимся на зондовом питании, и многие другие вопросы, которые надо поднимать и находить им решения.

Список литературы Особенности православного пастырского служения в детской больнице

- Алексий II, патриарх Московский и всея Руси. Приветственное слово к участникам II-й Международной духовно-медицинской конференции «Церковь и медицина. Вопросы взаимодействия Русской православной Церкви и государства в области охраны здоровья российских граждан. Проблемы православной биоэтики»//Церковь и медицина. № 1(2). СПб. 2007.

- Анатолий (Берестов), игум. Пастырь должен знать основы психологии и психиатрии. Интервью//Русская православная психология. URL: http://dusha-orthodox.ru/biblioteka/anatoliy-berestov-ieromonah.pastyir-dolzhen-znat-osnovyi-psihologii-i-psihiatrii.html (дата обращения: 09.02.2010).

- Грачев А., свящ. Почему болеют дети//Православная церковь и современная медицина. СПб., 2001.

- Зеньковский В., прот. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. М., 1996.

- Игнатий (Брянчанинов), свт. Аскетические опыты//Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. I. М., 2001.