Особенности представлений об образовательном выборе студентов на различных этапах обучения в вузе

Автор: Морозова Ирина Станиславовна, Бугрова Наталья Анатольевна, Варакина Таисия Евгеньевна, Евсеенкова Елена Вячеславовна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 7, 2022 года.

Бесплатный доступ

Решение проблемы определения сущностных характеристик феномена образовательного выбора в условиях современного образовательного процесса обеспечивает осознание степени вовлеченности студентов в собственную траекторию развития. Цель исследования - выявить особенности представлений об осуществлении образовательного выбора субъектами образовательных отношений на различных этапах обучения в вузе. Для изучения представлений студентов использована специально разработанная анкета, вопросы которой позволяют оценивать уровень информированности студента о понятиях «индивидуальная образовательная траектория», «цифровая образовательная среда», «выбор» и «представления о собственном будущем». Определены позитивные изменения в уровне осознанности, глубине и содержательном наполнении изучаемых феноменов. При этом проявляется субъективизм позиций студентов в части наличия колебаний принятия ответственности за собственный выбор на различных этапах обучения в вузе. Выявлены отличия в интерпретации представлений о будущем в части их структурированности и осознанности собственной роли в реализации целевых ориентиров. Обосновано, что образовательный выбор представляет собой результат процесса осмысления студентом собственной образовательной траектории. Практическая значимость определяется обоснованностью изучения совокупности представлений студентов об альтернативах личностного, профессионального, социального развития, направленностью на реализацию этих альтернатив в рамках конструирования собственной (индивидуальной) образовательной траектории.

Образовательный выбор, студенты, персональная ответственность за выбор, субъектная позиция обучающегося, представления о будущем

Короткий адрес: https://sciup.org/149140686

IDR: 149140686 | УДК: 37.015.32 | DOI: 10.24158/spp.2022.7.6

Текст научной статьи Особенности представлений об образовательном выборе студентов на различных этапах обучения в вузе

,

,

,

,

Irina S. Morozova1, Natalya A. Bugrova2, Taisiya E. Varakina3, Elena V. Evseenkova4 1,2,3,4Kemerovo State University, Kemerovo, Russia , , , ,

Введение . По мнению современных исследователей, сегодня усиливается интерес к различным аспектам выбора личности. На основе анализа ряда источников мы можем отметить, что данные тенденции могут быть проинтерпретированы как следствие не только социально-экономических трансформаций, но и качественных изменений, связанных с переходом к постнеклассическому этапу развития психологической науки.

Следует согласиться с мнением А.Х. Фам, которая констатирует возрастающую востребованность исследований, направленных на изучение сложных, открытых, саморазвивающихся систем. При этом особое внимание уделяется рассмотрению человека как самодетерминирующей системы, обладающей синергетическими эффектами1. По словам Т.В. Корниловой и С.Д. Смирнова, поскольку «человек имеет дело не с жесткими предметными свойствами, а со своеобразными констелляциями возможностей… перед ним каждый раз возникает проблема выбора линии развития из множества путей эволюции системы» (Корнилова, Смирнов, 2006). В связи с этим возрастает актуальность изучения проблемы субъективного выбора, т. е. выбора, осуществляемого в различных сферах жизнедеятельности.

Ситуация современности меняется очень динамично. Однако если обратиться к исследовательским данным, мы увидим, что актуальность проблемы выбора только нарастает. Следует согласиться с мнением Е.Ю. Мандриковой о том, что наличие разрозненных исследований затрудняет преодоление фрагментарности и построение целостной картины2. В своем диссертационном исследовании, выполненном практически через десятилетие, А.Х. Фам отмечает отсутствие единой терминологии, несформированность общего проблемного поля психологических исследований выбора, что делает углубленное и систематизированное изучение этого многопланового и сложного феномена насущным и своевременным3.

На уровне отдельных исследований изучаются разные виды (формы) выбора: жизненный, жизненно значимый, личностный, личностно значимый, социальный, смысловой, экзистенциальный и др. Рассматривая жизненный выбор как субъективный процесс, А.А. Комлев констатирует, что он неизменно сопровождается потоком чувствований (эмоций), волевых усилий и когниций (Комлев, 2004).

Н.А. Касавина использует понятие экзистенциального выбора, который осуществляется в судьбоносных ситуациях и детерминирует смысложизненные личностные интенции (Касавина, 2015). П.Т. Тюрин описывает личностный выбор как поиск социально компетентного действия в ситуации баланса между свободой и ответственностью (Тюрин, 2017).

Таким образом, мы можем сделать вывод, что выбор представляет собой сложный, многогранный феномен, а также является актуальной проблемой современного научного знания в связи с тем, что, с одной стороны, человек сегодня находится в условиях нестабильности, неопределенности, неясности и неоднозначности происходящих событий, необходимости учета множества факторов при построении тех или иных планов или траекторий (личностных, образовательных, профессиональных, жизненных), с другой – в обозначенных условиях повышается ответственность человека за принимаемые им решения, совершаемые выборы, большое значение придается осознанности, ставится акцент на персонализации всех аспектов бытия человека (включая овладение временем и пространством, построение последовательности действий, событий, этапов в процессе реализации той или иной деятельности и т. д.).

С юридической точки зрения, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» в п. 7 ст. 3 «Основные принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования» в качестве одного из принципов государственной политики и право- вого регулирования отношений в сфере образования обозначен следующий: «свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека»1. Однако само понятие «образовательный выбор» в законе «Об образовании» нормативно не закреплено. Этого определения нет и в иных нормативных документах, регулирующих образовательную деятельность. В силу этого мы можем наблюдать некоторое разнообразие определений. Однако следует отметить, что работ, посвященных образовательному выбору, на сегодняшний день в целом не так много.

Понятие выбора широко используется в исследованиях проблемы профессионального самоопределения, профессиональной ориентации. Большой вклад в эту область внесли Е.И. Климов, Н.С. Пряжников, А.А. Петрусевич, И.Д. Фрумин, С.Н Чистякова и другие исследователи. Рассматривая выбор как основание самоопределения, И.Д. Фрумин подчеркивает, что он возможен только при условии, что личность осознает свою самостоятельность и свое право на выбор (Фру-мин, 1987). Ряд исследователей, среди которых И.Г. Ковалевская, Е.А. Кострюкова, Т.В. Машкова, рассматривают выбор как фактор развития ценностно-смысловой сферы самоопределяющегося субъекта.

Анализируя характеристики выбора в образовательной сфере, многие ученые обращают внимание на социально-культурные особенности, обусловленные не только возрастом, но и местом проживания субъектов образовательных отношений. Так, в своем диссертационном исследовании Е.А. Бессонова предлагает результаты сравнительного анализа педагогических условий образовательного выбора в европейских школах2. Т.О. Дука анализирует особенности образовательного выбора студентов университетов России и Германии, выбор в данном исследовании представлен как междисциплинарный феномен3.

Отметим, что феномен «образовательный выбор» (educational choice) в зарубежных педагогических исследованиях определяется как выбор обучающимися формы обучения (к примеру, чартерные школы, домашнее обучение, индивидуальное обучение, онлайн-обучение и т. д.), соотносимый с теми или иными формами финансового обеспечения образования (в том числе разные формы использования государственных средств).

В связи с этим у зарубежных исследователей большой интерес вызывает вопрос эффективности различных вариантов выбора, а также более широкого плана вопросы, к примеру, касающиеся понимания условий, при которых эти варианты выбора эффективны или не эффективны. Тем самым в зарубежной образовательной практике большое значение придается экономической составляющей образовательного выбора.

При этом в исследованиях мы встречаем оригинальные идеи, подходы, выражающие многообразие аспектов и, в то же время, специфику образовательного выбора, исходя из культурных и ментальных особенностей зарубежных исследователей. Прежде всего отметим исследования, обращенные к историческим и культурным детерминантам образовательных предпочтений. В частности, М.А. Катанео, С. Уолтер (M.A. Cattaneo, S.G. Wolter) исследуют влияние предоставления информации о рисках отсева на заявленные предпочтения в отношении академического и профессионального образования в Швейцарии с учетом того факта, что существуют заметные исторические и культурные различия в предпочтениях и показателях зачисления в академическое и профессиональное образование в разных странах и языковых регионах (Cattaneo, Wolter, 2022).

Исследование А. Шевалье, И. Исфординг, Е. Лисаускайте (A. Chevaler, I.E. Isrhording, E. Lisauskaite) направлено на изучение влияния этнолингвистических особенностей учащихся на успеваемость, миграцию студентов, а также на выбор образования (Chevaler, Isrhording, Lisaus-kaite, 2020).

В отдельных работах затрагиваются проблемы образовательного выбора иммигрантов, в частности проверке подвергается гипотеза «иммигрантского оптимизма» (Tjaden, Hunkler, 2017).

Э.С. Хо, Т.К.Ч. Це, К.В. Сум (E.S. Ho, T.K.C. Tse, K.W. Sum) изучают выбор учащимися высших учебных заведений в Гонконге – образовательной системе, характеризующейся огромным расширением и большей дифференциацией. Образовательный выбор учащихся отражает соответствие между институциональными особенностям высшего учебного заведения («институциональным габитусом») и индивидуальными предпочтениями (Ho, Tse, Sum, 2020).

Особо выделим исследования, посвященные влиянию взрослых участников образовательного процесса на образовательный выбор учащихся. Оригинальные данные приводятся в работе

С. Тайс, М.В. Утт (S. Thys и M. V. Houtt), исследовавших ожидания учителей как фактора, опосредствующего взаимосвязь между этническим составом школы и выбором образования при переходе от начального к среднему образованию. Демонстрируется важность ожиданий учителей для образовательного прогресса учащихся во все более разнообразном этническом ландшафте школы (Thys, Houtt, 2016). Выраженное значение придается роли родителей в образовательных решениях молодых людей и выборе ими своего образовательного пути (Pustulka, Sarnowska, 2021). Результаты исследования Л. Борганс, Б. Голдштейн, А. Стенберг (L. Borghans, B. Golsteyn, A. Stenberg) указывают также на значительное положительное влияние консультирования по вопросам обучения на качество выбора, приводятся доказательства того, что индивидуальная встреча с консультантом по обучению в старшей школе значительно улучшает качество выбора области высшего образования (Borghans, Golsteyn, Stenberg, 2015).

В процессе анализа результатов исследований, выполненных за рубежом, отметим наличие широкого спектра предикторов выбора образовательных программ учащимися, включая различие роли когнитивных и некогнитивных навыков (Arias, Valbuena, Garcia, 2021). Так, Й. Кунен, Л. Борганс, Р. Дирис (J. Coenen, L. Borghans, R. Diris) отмечают, что исследования выбора образования и профессии традиционно были сосредоточены на когнитивных навыках будущих студентов и на том, как они определяют ожидаемые затраты и выгоды программ обучения. Собственную работу авторы посвятили анализу личностных качеств учащихся в их связи с образовательными предпочтениями учащихся, а также при выборе специализации в старших классах (Coenen, Borghans, Diris, 2021).

Особое внимание уделяют учету гендерных различий при обучении, а также индивидуально-личностных предпосылок, связанных с социальной идентификацией, Я-концепцией, интересами учащихся (Schøne, Simson, Strøm, 2020; Sinclair, Nilsson, Cederskär, 2019).

На наш взгляд, в представленных трактовках и определениях образовательного выбора недостаточно просматривается позиция самого обучающегося; в рассматриваемых подходах зарубежных исследователей недостаточно концептуально обосновано само понятие образовательного выбора. Этот конструкт употребляется как самоочевидный, преимущественно как предпочтение учащимися образовательного учреждения или образовательной программы. В отечественных исследованиях при наличии разработанной концепции выбора как сложного, многогранного феномена жизненного пути человека недостаточно привлекается потенциал этой концепции для системного осмысления образовательного выбора. В связи с этим в контексте психологизации образования как нового научного направления осмысления образовательных явлений, а также с учетом расширяющегося в мировом масштабе ландшафта разного рода реформ и трансформаций образовательного выбора мы полагаем, что необходимо более последовательно актуализировать системные модели выбора.

Т. Хавенсон и Т. Чиркина отмечают, что ситуация, в которой находятся учащиеся при выборе образовательной траектории в России, отличается некоторыми особенностями. В частности, в работе исследователей показано, что значимую роль при выборе образовательной траектории играет социально-экономическое положение семьи, а не только достижения: «действие социальных, культурных и экономических ресурсов семьи очевидно во всех ситуациях образовательного перехода и напрямую, и опосредовано, через успеваемость» (Хавенсон, Чиркина, 2019: 550).

Само понятие «образовательный выбор» на этапе обучения в вузе определяется преимущественно как «действия студента по предпочтению предлагаемой образовательной программой университета квалификации, содержания и технологий ее освоения, способов аутентичной оценки результатов-компетенций, сроков, места и формы обучения»1. Соответственно, образовательный выбор позволяет студенту построить индивидуальный образовательный маршрут.

Материалы и методы . Для определения представлений студентов о возможностях осуществления образовательного выбора мы провели анкетирование студентов различных курсов, обучающихся на таких направлениях бакалавриата, как «Педагогическое образование» (два профиля подготовки), «Психолого-педагогическое образование», «Специальное дефектологическое образование», «Филология», «История», «Биотехнология», «Математика», «Автоматизация технологических процессов и производств». Участие студентов 5 курса объясняется наличием программ бакалавриата с двумя профилями подготовки, реализуемых в течение 5 лет. Эмпирическое исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет». В нем приняли участие 246 чел. в возрасте от 17 до 23 лет.

Студенты участвовали в исследовании добровольно, для большей достоверности результатов анкетирование предполагало анонимность ответов.

При проведении исследования мы использовали специально разработанную анкету, вопросы которой позволяют оценивать уровень информированности студента о таких понятиях, как индивидуальная образовательная траектория, цифровая образовательная среда, а также особенности понимания выбора в ситуации неопределенности и представлений о собственном будущем.

При выборе методик мы руководствовались требованием комплексного подхода к организации сбора данных, условием сопоставимости полученных результатов.

Результаты исследования . В исследовании была использована специально разработанная анкета, вопросы которой позволяют оценивать уровень информированности студента о таких понятиях, как «индивидуальная образовательная траектория», «цифровая образовательная среда», «средства получения информации в ситуации неопределенности», а также особенности понимания категорий «выбор» и «представления о собственном будущем».

Для получения сопоставимых ответов на вопрос «Как Вы понимаете, что такое “индивидуальная образовательная траектория”?» мы предложили респондентам варианты интерпретаций данного понятия, определяемые благодаря экспертным оценкам, полученным по результатам работы фокус-групп педагогов, занимающихся разработкой индивидуальных образовательных траекторий (Чеховский, 2012).

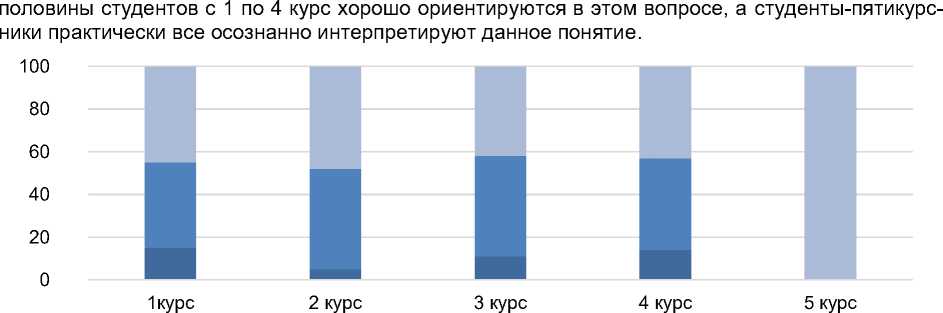

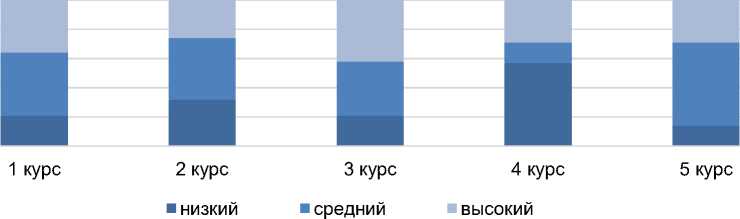

Представим распределение ответов по курсам обучения. На рисунке 1 видно, что около

низкий средний высокий

Рисунок 1 - Уровневые характеристики информированности студентов о понятии «индивидуальная образовательная траектория», %

Важно отметить, что пассивная позиция, когда под индивидуальной образовательной траекторией понимается образовательный маршрут, который определяется «кем-то» условным, представлена в основном на 1-2 курсе. 40-47 % учащихся 1-4 курса указывают на необходимость личного участия учащегося и учета его способностей. При этом около половины респондентов 1-4 курса и 100 % 5 курса выбирают наиболее полное определение, предполагающее личный выбор образовательного пути, построение стратегии и персональную ответственность учащегося за свой выбор.

Далее респондентам был предложен вопрос «Как Вы понимаете, что такое “цифровая образовательная среда”?». Варианты ответов, предлагаемых для выбора респондентам, также были получены благодаря работе фокус-групп.

На рисунке 2 видно, что наблюдается структурированное интерпретирование данного понятия именно у студентов 3 и 4 курсов, для 1 и 5 курсов этот термин оказался сложнее. Также видно постепенное уменьшение с 1 по 4 курс количества студентов с низкой информированностью по данному вопросу.

В процессе обучения в вузе студенты постепенно все плотнее работают во множестве различных информационных систем, предназначенных для обеспечения образовательного процесса. Их глубинное и широкое понимание этого вопроса становится более полным. Многие студенты 5 курса уже имеют практический опыт в образовательных организациях: детских садах, школах, и в своей образовательной практике они более склонны обращать внимание на техническую и организационную сторону данного вопроса.

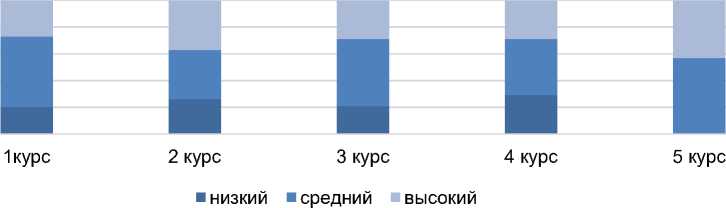

Следующий вопрос был посвящен пониманию сущности понятия «выбор». Отвечая на вопрос «Что для Вас “выбор”?», респонденты отмечали варианты ответов, формулировка которых была получена в результате работы фокус-групп.

1курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

■ низкий ■ средний ■ высокий

Рисунок 2 – Уровневые характеристики информированности студентов о понятии «цифровая образовательная среда», %

На рисунке 3 видно, что для многих студентов (20–29 % с 1 по 4 курс) выбор – это скорее возможность выбора: альтернатива, ассортимент, наличие различных вариантов, в то время как для большинства (от 37 до 57 %) – это жизненная позиция и решения человека.

Рисунок 3 – Уровневые характеристики информированности студентов о понятии «выбор», %

В то же время для трети студентов (27–43 %) выбором представляется «разрешение неопределенности в деятельности человека в условиях множественности альтернатив» и «самоопределение личности в отношении принципов, решений и действий». При этом студенты 5 курса, уже или определившиеся с местом работы, или начавшие свою профессиональную деятельность, в большей степени склонны выбирать определения с указанием на ответственность и личную активность при принятии решения.

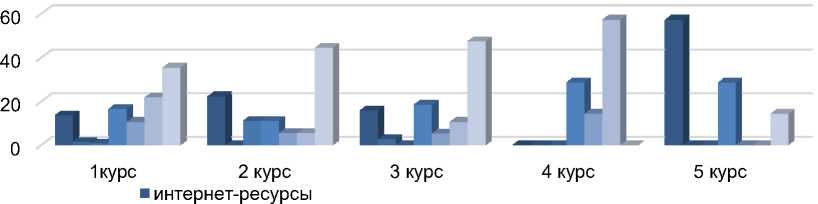

На вопрос «Когда Вам необходимо сделать выбор в ситуации неопределенности, какие средства информации Вы используете чаще всего?» было предложено несколько вариантов ответа и добавлена возможность указать свой вариант. Ответы студентов представлены на рисунке 4.

■ социальные сети

■ тематические форумы в сети

■ официальные сайты в интернете, официальные документы

■ советы, мнения друзей и окружения

■ советы, рекомендации родителей

■ свои собственные убеждения и желания

Рисунок 4 – Используемые средства информации студентов различных курсов обучения в ситуации выбора, %

На рисунке 4 представлено распределение ответов студентов по курсам обучения в процентном соотношении. Если первые три курса в большей степени ориентируются на свои убеждения и желания, то выпускные курсы в большей степени, чем предыдущие, обращаются к официальным источникам информации: официальным сайтам, документам. Следует также отметить, что при необходимости принять важное решение в ситуации неопределенности студенты не склонны искать ответы в социальных сетях или в тематических форумах в интернете, в основном они предпочитают обращаться к друзьям и родителям.

Отвечая на вопрос «Мои представления о моем будущем, о том, кем я буду после окончания вуза», респонденты продемонстрировали максимальную представленность всех возможных вариантов ответа. На рисунке 5 приводятся уровневые характеристики информированности студентов о своем профессиональном будущем. Варианты ответов, предлагаемых для выбора респондентам, также были получены благодаря работе фокус-групп.

Рисунок 5 – Уровневые характеристики информированности студентов о своем профессиональном будущем, %

В данном вопросе мы видим интересную динамику. На первом курсе, когда недавние выпускники стали студентами и только-только определились со своим профессиональным будущим, оно им видится достаточно определенным и понятным по большей части – размытые представления о своем будущем у 20 % первокурсников, у 43 % – есть представления о сфере деятельности, в которой они собираются работать, и у 36 % – четкие представления о своем профессиональном будущем. При этом важно понимать, что видение своей будущей профессии у студентов 1 курса несколько идеализировано и оторвано о практики.

На втором курсе у студентов происходит изменение понимания содержания профессиональной деятельности уже с учетом полученных первичных знаний о профессии, и будущее в среднем становится более неопределенным, однако к третьему курсу с дальнейшим углублением в теорию и практику профессиональной деятельности, прохождением практик будущее становится более понятным.

Для многих студентов четвертый курс является переломным: кто-то уже пробует найти работу, кто-то примеряет на себя возможные должности, рабочие места, знакомится с рынком труда с практической стороны, и уверенность в будущем снижается. На пятом курсе наблюдается наибольшая определенность: почти все студенты выбрали свою дальнейшую жизненную траекторию, муки выбора позади, и появляется определенность.

Далее мы сопоставили мнения респондентов, распределив их по группам на основании курса обучения (табл. 1).

Таблица 1 – Средние значения параметров понимания студентами разных курсов сущности анализируемых понятий

|

Параметры |

Средние значения |

Значимые различия в группах |

||||

|

1 курс |

2 курс |

3 курс |

4 курс |

5 курс |

||

|

Индивидуальная образовательная траектория |

2,22 |

2,29 |

2,32 |

2,33 |

3,0 |

1–5, 2–5, 3–5, 4–5 |

|

Цифровая образовательная среда |

2,03 |

2,21 |

2,42 |

2,57 |

2,36 |

1–3, 1–4, 2–4 |

|

Выбор |

2,07 |

2,11 |

2,08 |

2,0 |

2,43 |

1–5, 2–5, 3–5, 4–5 |

|

Представление о будущем |

2,15 |

1,95 |

2,21 |

1,17 |

2,14 |

1–2, 2–3, 2–4, 2–5, 1–4, 3–4, 4–5 |

Приведенные данные позволяют выявить специфические особенности понимания студентами разных курсов изучаемых феноменов. Так, представления студентов о феномене «индивидуальная образовательная траектория» сформированы достаточно содержательно, однако были выявлены значимые различия в средних значениях в группах обучающихся 5 курса со всеми предыдущими курсами (1–5 (t = –4,99), 2–5 (t = –4,12), 3–5 (t = –4,79), 4–5 (t = –4,47), при p ≤ 0,001). Наблюдается расширение и обогащение понимания об изучаемом феномене в процессе профессионального становления респондентов.

Представления студентов о феномене «цифровая образовательная среда» оказались наиболее содержательно осознанными в группе студентов 3 и 4 курсов, были выявлены значимые отличия в средних значениях (1–3 (t = –2,31), 1–4 (t = –2,86), 2–4 (t = –2,22) при p ≤ 0,05). В группе студентов 1 курса представления о цифровой образовательной среде носят наиболее размытый характер, отличаясь от остальных курсов. В процессе обучения представления о цифровой образовательной среде содержательно обогащаются, становятся более структурированными.

Понимание феномена выбора варьируется в зависимости от курса: на 5 курсе оно наиболее содержательно, что подтверждается статистическими данными о наличии значимых различий в средних значениях между пятым и остальными курсами (1–5 (t = –4,90), 2–5 (t = –3,88), 3–5 (t = –4,92), 4–5 (t = –5,45), при p ≤ 0,001). Между средними значениями остальных групп студентов значимых различий не выявлено.

Представления студентов о собственном будущем наиболее осознанны в группе обучающихся 3 курса, а также у студентов 1 и 5 курсов. Структурированность представлений о будущем у первокурсников можно интерпретировать высокой степенью удовлетворенности в реализации ближних целей, связанных с определением места учебы и сосредоточенности на адаптации к условиям обучения (1–2 (t = 2,27), 1–4 (t = 4,42), при p ≤ 0,001). У студентов второго и четвертого курсов наблюдается значимое снижение уровня осознанности собственного будущего (2–3 (t = –2,78), 2–5 (t = –2,25), 3–4 (t = 4,86), при p ≤ 0,05). Полученные данные позволяют предположить, что именно 2 и 4 курс, особенно 4-й, являются наиболее сложными в плане профессионального самоопределения студентов и, возможно, требуют организации дополнительной помощи и поддержки.

Позитивная динамика в изучаемом показателе у студентов 5 курса связана с наличием четких перспектив трудоустройства и готовности развиваться и реализовываться в рамках выбранной траектории (2–5 (t = –2,25), 4–5 (t = –2,50), при p ≤ 0,05).

Заключение . Таким образом, полученные данные свидетельствуют о наличии значимых различий в изучаемых параметрах. Когда речь идет о выборе индивидуальной образовательной траектории, образовательный выбор, по своей сущности, оказывается именно смысловым выбором. У него явно нет известных алгоритмов, нет заданных альтернатив действия. Вопрос только в том, насколько выбор воспринимается как смысловой самими обучающимися либо для них этот выбор не несет смысловой нагрузки.

Тем самым важным становится осознанность субъектом своей профессиональной и личностной (индивидуальной) позиции в ситуации выбора.

На основании анализа полученных данных мы считаем возможным трактовать образовательный выбор в широком аспекте как правомерный выбор, осуществляемый субъектом в условиях вариативной, подвижной, при этом законодательно регулируемой образовательной ситуации, производимый исходя из конкретной внутренней позиции субъекта выбора.

В более узком предметном аспекте образовательный выбор – это выбор, обусловленный внутренней позицией субъекта, характеризуемой совокупностью представлений об альтернативах личностного, профессионального, социального развития, направленностью на реализацию этих альтернатив в рамках конструирования собственной (индивидуальной) образовательной траектории.

Список литературы Особенности представлений об образовательном выборе студентов на различных этапах обучения в вузе

- Касавина Н.А. Экзистенциальный выбор и данности существования // Человек перед выбором в современном мире: проблемы, возможности, решения : материалы Всеросс. науч. конф., 27-28 окт. 2015 г., ИФ РАН (Москва). В 3-х т. Т. 1. / под общ. ред. д-ра филос. наук, проф. М.С. Киселевой. М., 2015. С. 66-73.

- Комлев А.А. Жизненный выбор человека: виды и факторы влияния в аспекте возможностей // Мир психологии. 2004. № 4. C. 41-52.

- Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии. СПб., 2006. 320 с.

- Тюрин П.Т. Личностные выборы в ситуациях альтернативных решений // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2017. № 2 (69). С. 33-38.

- Фрумин И.Д. Самоопределение и выбор в интенсивном педагогическом процессе // Проблемы самоопределения молодежи. Красноярск, 1987. С. 52-54

- Хавенсон Т.Е., Чиркина Т.А. Образовательный выбор учащихся после 9-го и 11-го классов: сравнение первичных и вторичных эффектов социально-экономического положения семьи // Журнал исследований социальной политики. 2019. Т. 17, № 4. С. 539-554. https://doi.org/10.17323/727-0634-2019-17-4-539-554

- Чеховский И.В. Метод фокус-групп: этапы реализации исследования // Вестник РУДН. Сер.: Социология. 2012. № 4. C. 145-155.

- Arias C., Valbuena J., Garcia J.M. The Impact of Secondary Education Choices on Mathematical Performance in University: The Role of Non-Cognitive Skills // Mathematics. 2021. Vol. 9, iss. 21. https://doi.org/10.3390/math9212744

- Borghans L., Golsteyn B.H.H., Stenberg A. Does Expert Advice Improve Educational Choice? // PLoS ONE. 2015. Vol. 10, iss. 12. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0145378

- Cattaneo M.A., Wolter S.G. "Against all odds" Does Awareness of the Risk of Failure Matter for Educational Choices? // Economics of Education Review. 2022. Vol. 87. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2022.102225

- Chevaler A., Isrhording I.E., Lisauskaite E. Peer Diversity, College Performance and Educational Choices // Labour Economics. 2020. Vol. 64. https://doi.org/10.1016/j.labeco.2020.101833

- Coenen J., Borghans L., Diris R. Personality Traits, Preferences and Educational Choices: A Focus on STEM // Journal of Economic Rsychology. 2021. Vol. 84. https://doi.org/10.1016/jjoep.2021.102361

- Ho E.S., Tse T.K.C., Sum K.W. A Different 'Feel', a Different Will: Institutional Habitus and the Choice of Higher Educational Institutions in Hong Kong // International Journal of Educational Research. 2020. Vol. 100. https://doi.org/10.1016yj.ijer.2019.101521

- Pustulka P., Sarnowska J. Educational Choices of Polish Youth in an Intergenerational Perspective // Journal of Education and Work. 2021. Vol. 34, iss. 4. Pp. 414-428. https://doi.org/10.1080/13639080.2021.1943332

- Sch0ne P., Simson K., Str0m M. Peer Gender and Educational Choices // Empirical Economics. 2020. Vol. 59. Pp. 17631797. https://doi .org/10.1007/s00181 -019-01697-2

- Sinclair S., Nilsson A., Cederskar E. Explaining Gender-Typed Educational Choice in Adolescence: The Role of Social Identity, Self-Concept, Goals, Grades, and Interests // Journal of Vocational Behavior. 2019. Vol. 110, part A. Pp. 54-71. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2018.11.007

- Thys S., Houtt M.V. Ethnic Composition of the Primary School and Educational Choice: Does the Culture of Teacher Expectations Matter? // Teaching and Teacher Education. 2016. Vol. 59. Pp. 383-391. https://doi.org/10.1016/j.tate.2016.06.011

- Tjaden J.D., Hunkler Ch. The Optimism Trap: Migrants' Educational Choices in Stratified Education Systems // Social Science Researcher. 2017. Vol. 67. Pp. 213-228. https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2017.04.004